企業におけるカスタマーハラスメント対策のすすめ

- 製品・サービス

- 人的資本・健康経営・人事労務

- サステナビリティ

2024/10/3

近年、カスタマーハラスメントが、テレビやWEB等のマスメディアにおいて多く取り沙汰されるようになりました。

事業主や人事労務担当者のような従業員を守る立場の方としては、これまでのように顧客に対して真摯に向き合うばかりでなく、その顧客から従業員を守るという新たな視点が必要になったといえます。本コラムでは、カスタマーハラスメント対策の重要性とその影響についての調査結果をご紹介します。

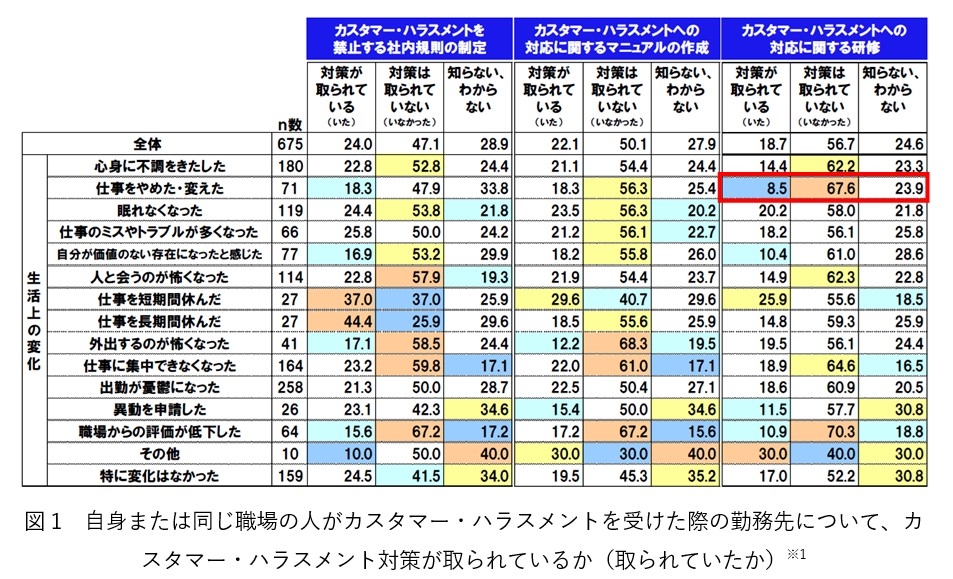

2022年、日本労働組合総連合会(連合)により、カスタマーハラスメントに対する意識や実態に関する調査が行われ、「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」というタイトルでその調査結果が公表されています※1。下図は、カスタマーハラスメントを受けたことによる生活上の変化別に、その職場(勤務先)でのカスタマーハラスメントへの対策状況を整理した結果です。

この結果を見ると、特定の生活上の変化が生じた人では、職場でのカスタマーハラスメントへの対策状況に大きな差が出ていることが分かります。例えば、「仕事をやめた・変えた」人では、「カスタマー・ハラスメントへの対応に関する研修」の対策が「取られている」は8.5%、「取られていない」は67.6%と59ポイント以上の差が出ています。

本調査結果だけで、カスタマーハラスメント対策と、ハラスメントを受けた従業員の生活上の変化との因果関係を判断することはできませんが、カスタマーハラスメント対策の取組を進めることが、ハラスメントを受けた従業員の生活上の変化に何らかの影響を及ぼしている可能性が考えられます。

従業員がなかなか定着しないという悩みを抱える企業で、顧客からの激しいクレームや著しい迷惑行為を受けることがある企業では、カスタマーハラスメント対策の取組を進めることで、従業員の定着率が改善するかもしれません。

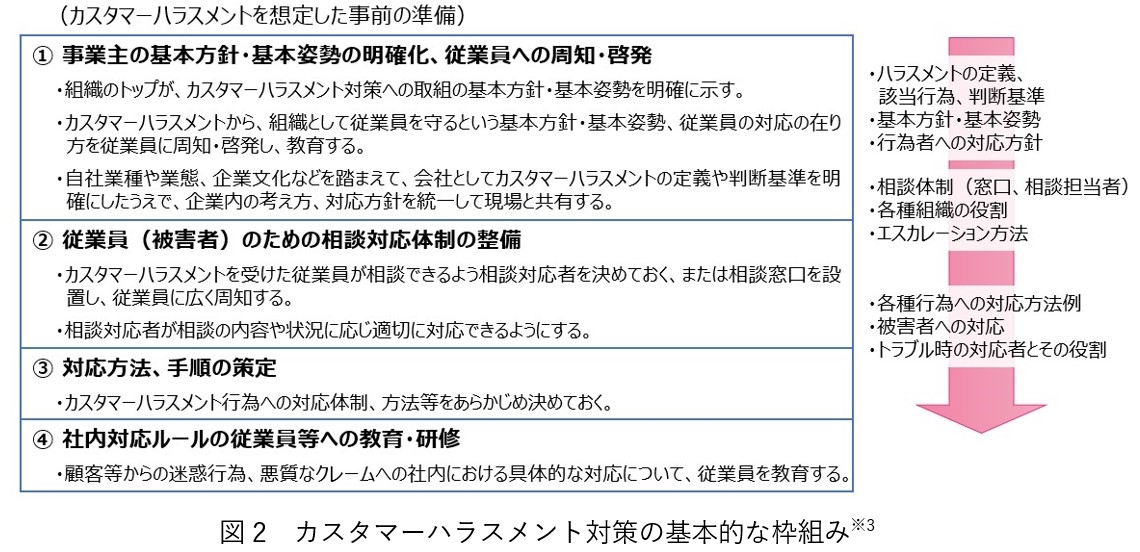

厚生労働省が2022年に公表した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」※2では、カスタマーハラスメントに関する各種取組が紹介されています。例えば、「カスタマーハラスメントを想定した事前の準備」として、以下のような取組項目が紹介されています。

昨今、カスタマーハラスメントに関する研修のみを行っているケースが見られますが、本来、企業や業界によって顧客への対応姿勢・方針は異なるものです。

ただ研修を行って対策を実施したつもりになるのではなく、以上のとおり、社内でカスハラの定義・判断基準、対応方針、組織体制等を見直した上で、それらを従業員へ周知・教育するというのが望ましく、対策として効果的と考えられます。そうでないと、各従業員が個別に判断をしてしまい、従来のサービス提供ができない、または正当なクレームを受けられないなど、様々な支障がでることも想定されます。

そのため、取組を進める際には本マニュアル等を参考にしてみるとよいでしょう。

※1 日本労働組合総連合会「カスタマー・ハラスメントに関する調査2022」

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20221216.pdf

※2 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

※3 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」における「カスタマーハラスメント対策の基本的な枠組み」を参考に弊社にて作成

執筆コンサルタントプロフィール

- 山元 雅信

- 製品安全・環境本部 エキスパートコンサルタント