出水期にかけて再エネ施設の土砂災害リスクに警戒。事業者はリスクを定性的・定量的に把握し、適切なリスクマネジメントを

- 自然災害

- 不動産リスク

2024/7/18

6月から10月は、梅雨前線や台風等に伴う豪雨により、土砂災害発生の危険性が高まります。また、気候変動の影響により、総雨量や時間単位雨量の大きい雨が増加することで、土砂災害の発生リスクは中長期的に増加すると予測されており、事業者にとって土砂災害リスクを適切に評価・把握することは一層重要となっています。

土砂災害リスクを把握する上では、自治体が指定している土砂災害警戒区域を確認することが一般的です。しかしながら土砂災害警戒区域は、住民への警戒・避難情報の提供を主たる目的としていることから、居住地や施設から離れた山間部等においては基本的に指定されません※1。そのため、こうした土地に建設される再生可能エネルギー(再エネ)施設のリスクを把握する際には、土砂災害警戒区域を確認するだけでは十分とはいえません。では、どのような観点で土砂災害リスクを把握することが可能なのでしょうか。

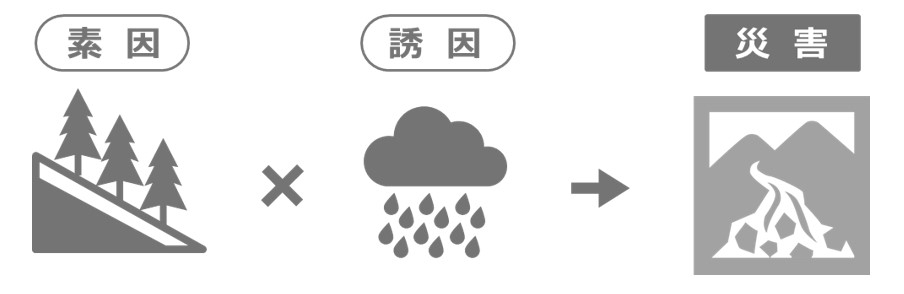

■ 土砂災害の起こりやすさは、素因と誘因の組み合わせによって決まる

その土地で土砂災害がどれだけ起こりやすいかは、素因と誘因という2つの観点で説明することができます。

素因とは地形・地質条件等、その土地が持つ災害に関わる性質といえます。例えば、斜面の傾斜量や、崩壊を起こしやすい地質であるか、等で分類することができます。

誘因とは災害を引き起こす直接的な外力を指し、土砂災害の代表的な誘因は降雨といえます。

土砂災害の起こりやすい素因を持ち、かつ、短時間高強度の雨や長時間継続する雨が降りやすい土地である場合、土砂災害リスクは高いと考えられます。

■ 土砂災害による予想最大損失は、降雨の再現期間に基づき確率的に評価することが可能

このように素因と誘因を分析することで、土砂災害警戒区域に指定されない土地であっても、その土地の土砂災害リスクを、土砂災害の発生確率という形で評価することができます。なお弊社では、過去の土砂災害事例と降雨との関係を分析することで、地形・地質条件に応じた土砂災害の発生確率をモデル化しています。このモデルを用いることで、「ある施設の再現期間100年の降雨における土砂災害の予想最大損失は〇億円」といった評価を提供することが可能です※2。また、他の様々な自然災害リスクと併せて、注目すべきリスクを5段階評価でわかりやすく提示することも可能です。

このようなリスク評価サービスも活用しながら、土砂災害を含む水災リスクを網羅的に把握し、事業の健全性評価やリスクファイナンスの検討により、適切なリスクマネジメントを推進することが重要です。

※1 東京都建設局 「用語の解説:土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/jigyo/river/dosha_saigai/map/kasenbu0087.html

※2 東京海上ディーアール株式会社 「土砂災害を対象とした確率論的PML評価手法を開発」、2024年7月16日

https://www.tokio-dr.jp/news/2024/20240716/pdf/pdf-202400716-01.pdf

執筆コンサルタントプロフィール

- 佐藤 遼次

- 企業財産本部 リスクソリューションユニット 主任研究員