BCP改善の視点とインシデント記録の活用 (後編) 事業継続計画改善に必要な検討要素と記録の活用

2023/7/10

目次

- 事業継続計画の検討作業の確認

- 対応中に作成される記録の種類と改善課題のひもづけ

- 改善課題と記録のひもづけ

- 終わりに

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

BCP改善の視点とインシデント記録の活用 (後編) 事業継続計画改善に必要な検討要素と記録の活用 - TRC EYEPDF

橋本 幸曜

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

前編では、震災対策を想定しているケースを中心に、災害対策・危機管理・事業継続などの計画の分析の参考としてBCPの設計パターンを整理したが、後編ではこのうちのいわゆる事業継続計画(Business Continuity Plan、前編で示した文書構成例パターン4に相当するもの)の改善を考えるケースを例に、計画の改善のための具体的な着眼点・そのためのインプットとなる要素等を例示する。

1.事業継続計画の検討作業の確認

(1)事業継続計画策定の基本プロセスの確認

既にある計画を見直すということは、計画の目的を大きく変える場合でなければ、既存の検討プロセスに注目し必要に応じて新たな視点を持ち込み再検討することで内容を更新することと言える。この作業を進めるためには、そもそも事業継続計画の策定プロセスを適切に認識していなければならない。そこで、まずは簡単に事業継続計画策定プロセスを再確認する。

なお、今回はいわゆる「事業継続計画」(前編・パターン4)に絞って検討プロセスを紹介するが、他のパターンの危機・災害・防災等に関する計画の改善を図ることになった場合も、同様に最初にそれぞれの計画の設計思想の読み解き、策定時のプロセスの目的と検討の流れの整理・確認をしていくことが計画改訂のプロジェクトを企画する際には必要となる。

a.事業継続計画の前提 業務について

パターン4の事業継続計画は、「ISO22301」という国際規格をベースにしている。この規格はISO全体の枠組みの一環として事業継続の固有部分を扱っているため、ISO22301では定義されていない前提条件がISO全体の枠組みの中にあれば合わせて考慮に入れる必要がある。

事業継続の場合は業務のとらえ方がこれに当たる。ISO全体の中では伝統的にISO 9000シリーズが業務の整理の考え方の基本を扱っている。したがって、ISO22301をフレームワークとして使いこなすには、ISO220301の理解と共にISO9000シリーズにおける業務の捉え方の大枠も把握しておく必要があるためここで簡単に触れる。

ISO 9000の体系においては、まずお客様をはじめとする利害関係者の要望や期待を受け、それに関するサービスや製品の提供を検討し、その流れを受けて具体的な方式を設計し、必要な経営資源を揃え、業務提供や製品供給等をすることで製品実現・サービス実現が現実のものとなるとする。そのため、業務について論じる国際標準の場合、同様にまずはお客様をはじめとする利害関係者の要望の整理を行い、次に経営資源の検討(サービス提供方式・生産方式の設計を含む)を扱う構成になっていることが多い。ISO22301も実際に同様の順番で論を展開している。この考え方を意識すると事業継続計画改善プロジェクトの設計が比較的容易になる。

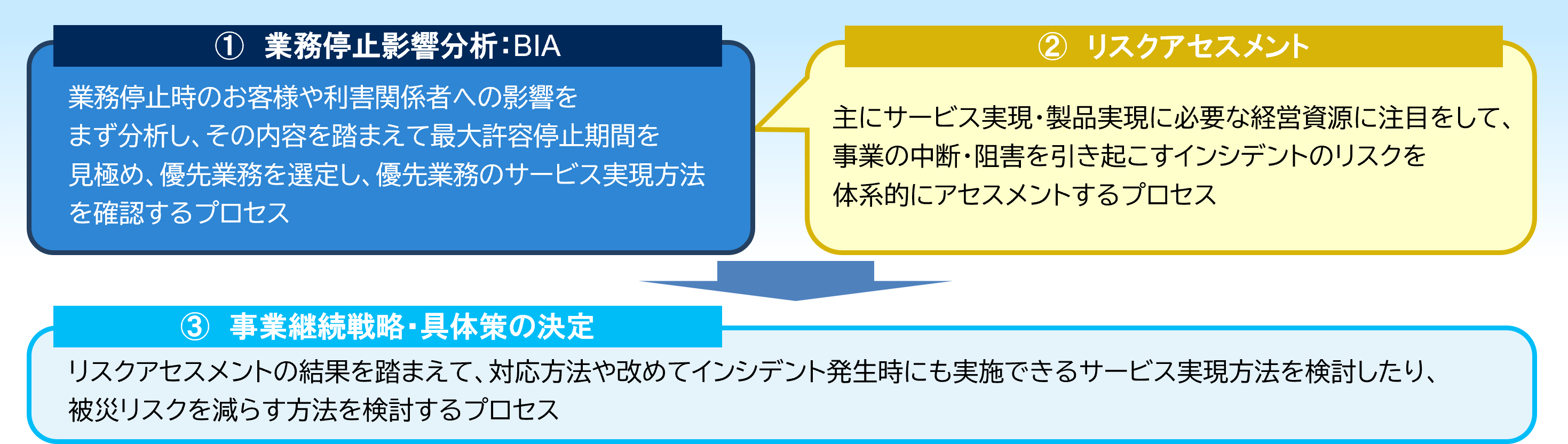

b.事業継続計画策定の一般的な進め方

事業継続計画の策定は、前述の業務の考え方を前提に事業中断に関する視点と時間の視点を加えて検討することで進められる。具体的には「① 業務停止影響分析(BIA:Business Impact Analysis)」、「② リスクアセスメント」、「③ 事業継続戦略・具体策の決定」の流れで検討されることが多い。

図1 業務停止影響度分析(BIA)とリスクアセスメント、事業継続戦略の決定の関係

TRC EYE Vol.289「JIS Q 22301に基づく事業継続マネジメントシステム(BCMS)の構築について」を基に改稿。

① 業務停止影響分析:BIA(Business Impact Analysis)

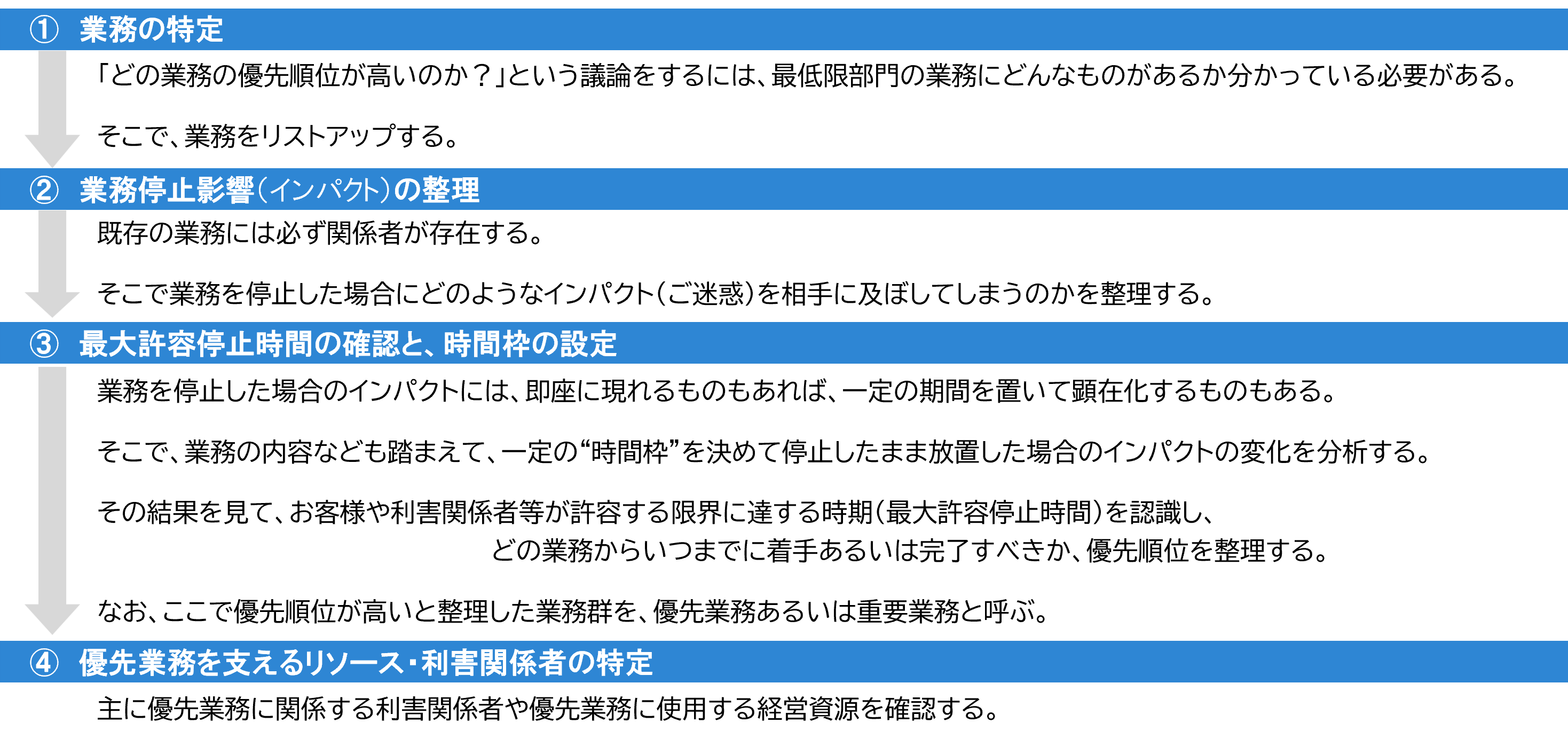

事業継続を考えるためには、業務に関する分析とリスクに関する分析の二つが必要となるが、BIAは業務に関する分析を担う。

図2 典型的な業務停止影響分析(BIA)の流れ

TRC EYE Vol.289「JIS Q 22301に基づく事業継続マネジメントシステム(BCMS)の構築について」を基に改稿。

ⅰ.業務分析の要件整理

BIAのプロセスは、大きく業務の要件を整理する前半(図2 ①~③)と、優先業務に限定して業務上の経営資源を洗い出す後半(同④)に分かれる。まず、この前半の部分について確認をする。

一般的に事業中断が発生した場合、対応の現場では「何をいつまでにしなければならないのか?」という課題に関する混乱に見舞われた結果、不要な焦り・プレッシャーが生じ、組織が疲弊してしまう。先行きが見えない緊張状態やタイムプレッシャーがかかり続ける状態は、ヒューマンエラーの温床にもなる。また業務が停止した際に何の指針もなく、トップの決断頼みで危機管理的に対応せざるを得ない状況に陥った場合、停止した業務の影響内容・影響範囲を踏まえてその場で業務の組み直しをせざるを得ないが、業務停止の影響内容をその場で見抜くことは余程優秀なトップがいたとしても至難の業である。

このような状況を緩和するためには、いつごろまでに何をするのかを示すもの、つまり締め切りもしくは業務着手時期の大まかな標準時刻表(タイムフレーム)と、業務が停止した場合の影響のリストが必要である。この情報を整備する分析過程がBIAの前半のプロセスである。

いかなる業務であろうとも基本的には何かしらの利益・効果などをお客様や利害関係者に与える。また、業務提供について利害関係者に約束をする場合には、お客様や利害関係者の時間的な都合を確認し、そこから期日やスケジュールを定めていることが普通である。BIAでは業務の持つこの特性を活用し、いわば逆算的に業務停止の影響や許容停止期間を割り出す。

ⅱ.経営資源の確認

事業継続を考える場合には、普段実施できている業務が事故・災害などのインシデントにより実施できなくなるリスクが無いか確認する必要が生じる。そこで、BIAのプロセスの後半では経営資源に着目し、インシデントが生じた場合に経営資源が機能しなくなるリスクの有無を確認できる状態にすることが求められる。

経営資源としては、協力会社を含む人材、建物、設備、構内インフラ(ユーティリティ設備と呼ぶこともある)、運搬手段、ICTシステム、作業諸室、お客様に提供する資材や商品等が主たるものとなる。

ちなみに、本稿ではいわゆる国際標準に準じた整理としているためBIAプロセスの最後としてこのプロセスを説明しているが、実際にはリスクを分析する際の最初の足掛かりとなる部分なので、企業の現場ではリスクアセスメントの最初の項目として整理しているケースも多い。

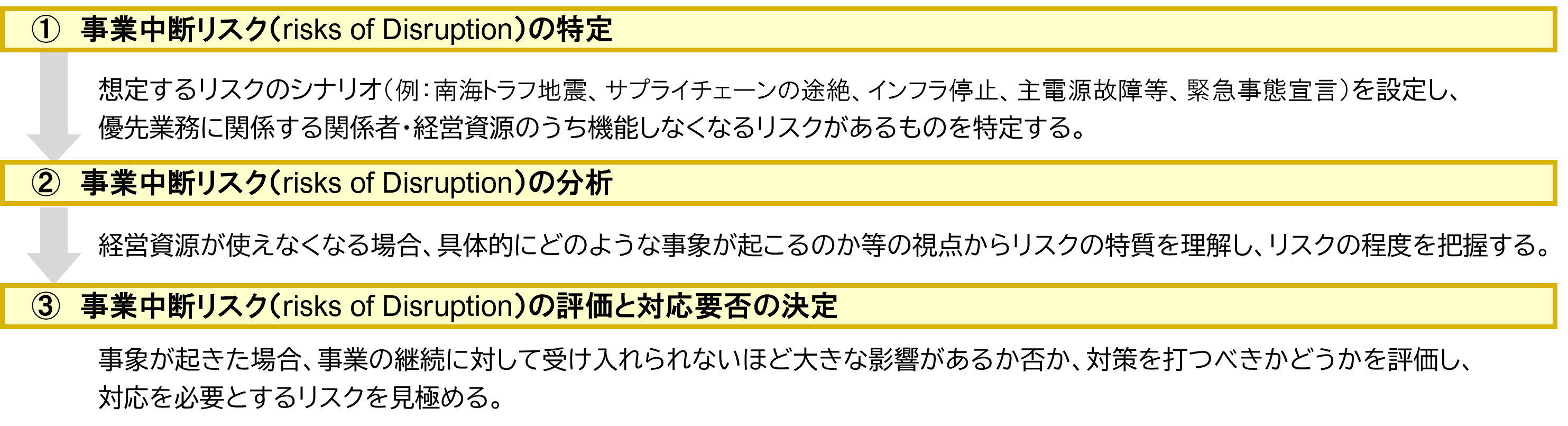

② リスクアセスメント

リスクアセスメントでは、BIAで洗い出した経営資源に注目し、インシデントによりサービス提供や製品生産、受け渡し等に必要な経営資源が機能しなくなることが無いかなどを確認する。

特に災害による事業中断の場合、事態を「首都直下地震」のような大きなレベルで考えているといつまでたっても論点が見えないので、サービス提供や製品生産・供給等に必要な手段の利用可否という現実的なレベルにリスクを引き寄せ議論ができるレベルで考えるようにすること、そして対策しなくてはならない箇所を絞り込み、検討を収束可能な状況にセットアップすることが必要である。これらを行うことがリスクアセスメントの目的である。

図3 典型的リスクアセスメントの流れ

TRC EYE Vol.289「JIS Q 22301に基づく事業継続マネジメントシステム(BCMS)の構築について」を基に改稿。

③ 事業継続戦略・具体策の検討

事業継続戦略・具体策の検討とは、②リスクアセスメントの結果、優先業務に関係する経営資源の中に機能しなくなるリスクがある物を持ち、かつ対策を打つ必要があるとわかった場合に、その対応を踏み込んで考えるプロセスである。

その内容は、大きく事業中断が起きた時の対応を考える「対応系」と、「事前準備」の二つに大別される。事前準備はさらに事業中断が起きたまさにその時の対応に必要な準備を整える「対応準備の系統」と、そもそも経営資源が機能不全に陥るリスクを減らす「未然防止の系統」の二つに分かれる。なお、対応準備の系統は「全社共通基盤」と「事業部個別の経営資源に関するもの」にさらに切り分けて検討を進めることになる。これらの対応・対策を明らかにし、実効性を向上することが事業継続戦略検討の主たる目的である。

対応系を考える際には、経営資源を個別に代替する方法の他に、業務の元々の目的に立ち返り業務実現の方法自体を再設計するアプローチもある。業務設計の見直しを行う場合、お客様や利害関係者のニーズに関する情報がインプットとして必要になる。

臨時オペレーションを検討する場合、ヒューマンエラー対策の視点も忘れないようにしなければならない。不慣れな作業・久しぶりに行う作業で構成された手順や、睡眠不足による不注意・情報処理能力の低下・感情制御能力の低下による諍い、通常と異なる連絡系統を強いられることによる連係ミス、家族や行方不明になっている同僚に関する心配などプライベートな不安による集中力の低下等がヒューマンエラーの典型的な原因である。これらへの対策・配慮も盛り込む必要がある。

④ 体制の設計

事業中断が生じた場合、事態をハンドリングする組織(いわゆる災害対策本部・災害対策室)の体制、業務現場と災害対策本部間の情報のやり取り等の連絡体制(いわゆる情報連絡系統)についても整理が必要となる。

なお、本質的には危機管理組織の体制と事業継続計画で定める対策本部等の組織体制の概ねの趣旨は同じだが、細かな点では危機管理のみを考える場合は通常の組織体制にとらわれず柔軟かつ迅速な意思決定の実現に特化した短期決戦型の組織形成ができるのに対して、事業継続まで考える場合は不用意に組織体制を崩すと現場の混乱を招きオペレーションが崩れてしまうため通常の組織体制(特に業務部門のフォーメーション)を大きく崩さないように注意を払う必要が生じてしまう点が異なる。

実際にそれぞれの対応体制を設計する際には「何故その組織を作るのか」という目的意識を明確に持った上で、例えば、企業運営全体を見渡す経営レベルの部分については迅速かつ柔軟な意思決定に特化した通常とは異なる組織体制(危機管理特化型組織)とし、事業部門においてはオペレーション体系を維持するために通常の組織体制をベースに情報収集・決裁の効率化などのマイナーチェンジを加えた組織体制(事業継続目的の組織)とするといったように、設計論理を使い分けてもよい。

⑤ 事業継続計画の文書化

最終的には①~④の検討事項を取りまとめて事業継続計画を作成することとなる。

文書を起案する際には、誰がどのような場面で読むのか、どのような事態を防ぎ、どのような効果を得たいのか、そして、その後の現実的な計画の維持管理のしやすさなどを考えながら、章立て・計画の分冊化などを考える必要がある。

(2)事業継続計画改善に必要なインプット要素の整理

本節ではここまでの検討プロセスの趣旨を踏まえて、①~⑤の既存検討の改善を行うために必要な材料となるインプットを簡単に整理する。

① 業務停止影響分析 BIA(Business Impact Analysis)

ⅰ.業務分析の部分に関する事項

BIAの目的は普段無意識に行っている業務も含めて明確にとらえること、そして時間的枠組みをより現実に即した汎用的な形に整理することである。したがってBIAの改善のためには、それぞれ次のようなインプットが必要となる。

- 見落とされていた業務の有無

- インシデント対応前は気づいていなかった業務停止に伴うお客様や利害関係者への影響の存在

- インシデント対応を通して気づいた業務停止影響を見る際の着眼点

- 事前に予測したタイムフレームワークと実際の対応の差異

- 一連の業務停止影響や最大許容停止期間の論拠の精度

- その他、実際に対応して初めて気づいたお客様の声

なお、災害・感染症などで社会的雰囲気に基づくモラトリアムが生じている場合は、最大許容停止時間等の時間感覚の予測の精度を見る時に、その内容が同様の災害において今後共通的なものなのか(例えば今後の震災全てに共通するものなのか)、その時限りのものなのか、あるいは他の中断事象にも汎用的に言えるものなのか(例えば、震災に限らず今後の水害や感染症にも同様の原理を適用できるものなのか)、注意深く見極める必要がある。

また、近年は事業中断のインシデントが長期化する傾向もある。そのため、優先業務とその他の一般的な業務を切り分ける閾(しきい)値(ち)の妥当性も確認すべき対象となる。三日先だけではなく半月先、一ヶ月先まで業務が停止したらどうなるのか、さらにはそれ以上まで見越して体制等を予め検討をするべきなのかといった論点である。

なお、お客様の声はすべての要素に関係しうるため、事業継続計画の改善に活用するためには、記録をしたそれぞれのお客様の声が具体的にはどの要素に関係するのか都度分けて整理をしてから落とし込みを図らなければいけない。

緊急事態に対応せざるを得ない中で関係者に対しての動機付け・説得力のある説明が不足している場合、対応者が「貧乏くじを引いた」と感じてしまうケースもある。お客様の声(特にポジティブなもの)をあらかじめ整理し、計画に反映しておくことは、そういった感情にとらえられがちな対応者の心理的負担を軽減することにもつながる。

お客様の声は、お客様からの反応そのものである。従業員への動機付けにおいては報酬が重要であるということがよく指摘されるが、その報酬とは必ずしも金銭的なものだけを指すのではない。お客様や周りの反応といったものも重要な報酬である。そしてその効果は、反応が具体的であるほどに高まる。お客様の声を記録し、予め計画に織り込んでおくことはこの感性に訴えかける報酬を予め明示することにもつながる。事実と印象・感想を分けることは必須であるが、事実以外の事項についてもお客様の声を記録することは重要である。

また、業務の見落としの有無を確認する際に統制的視点を持ち込むと、無意味に検討が重くなり、ともすると改善活動が途絶える元凶にもなりかねないため、注意が必要である。あくまでも業務の落とし込みの程度の確認は、概念論的な業務理解を離れ、手帳に落とし込むためのスケジュールを具体的にするためのもの程度にとどめるべきである。

事業継続の検討においてはリストアップを要する場面がいくつかあるが、他の場面においても統制的価値観の不用意な持ち込みは、改善活動が息絶える原因になりかねないため、同様の趣旨で常に警戒を怠らないようにしたい。

ⅱ.経営資源の部分に関する事項

経営資源の洗い出しにおいては、事業中断が生じる前に重要視されていた経営資源の他にも、思いもよらぬところに優先業務に欠かせない経営資源が無かったかという点に注意をする必要がある。

② リスクアセスメント

リスクアセスメントの目的は、被害の予測と対策要否の判断である。したがって、リスクアセスメント結果の見直しのためには、次のようなインプットが必要となる。

- (シナリオを用いている場合)被害シナリオの内容・バランスは適切であったか

- ( 〃 )被害シナリオで検討していない想定外の事項はなかったか

- 経営資源の利用不能について、想定外の事態は発生しなかったか

- 経営資源が利用不能に至るメカニズムにおいて、想定とは異なる事態の推移はなかったか

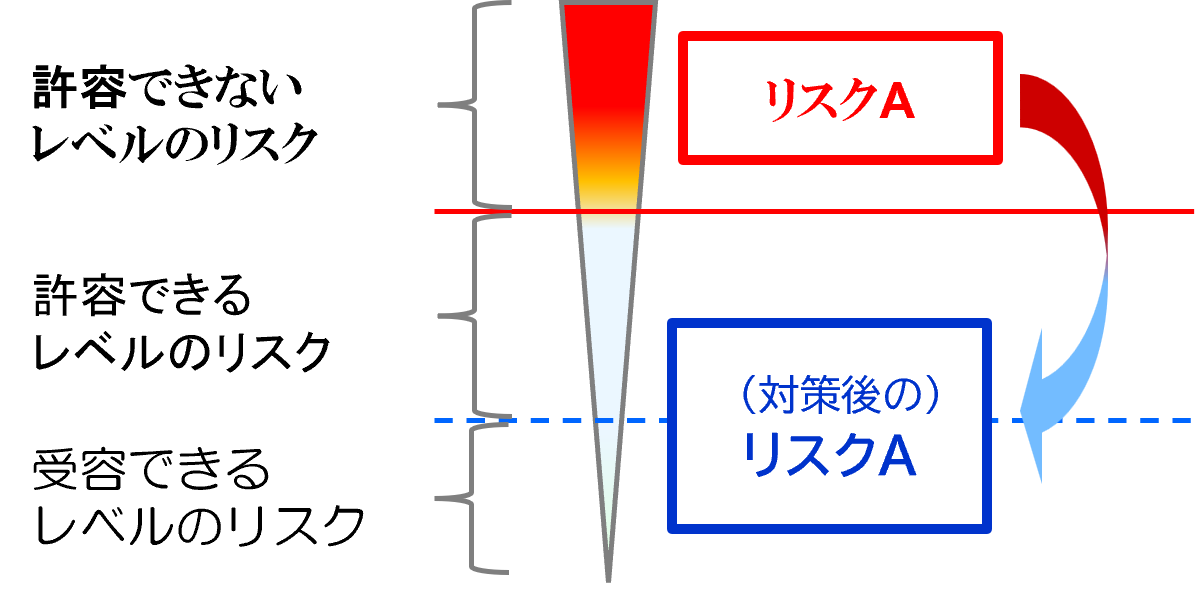

-

ALARP(下記、参考1)の考え方などに照らして、経営資源の利用不能に対する受容の姿勢は適切であったか

(本来受容すべきではないリスクを受容してしまっていたということはなかったか)

|

||||

基本的には、リスクアセスメントに関する改善の目的はリスクの予測精度の向上にあるため、事業中断の都度これらの事項を確認しブラッシュアップをする必要がある。そのための材料を的確に収集・整理しリスクアセスメントに関する改善に活用することが重要である。

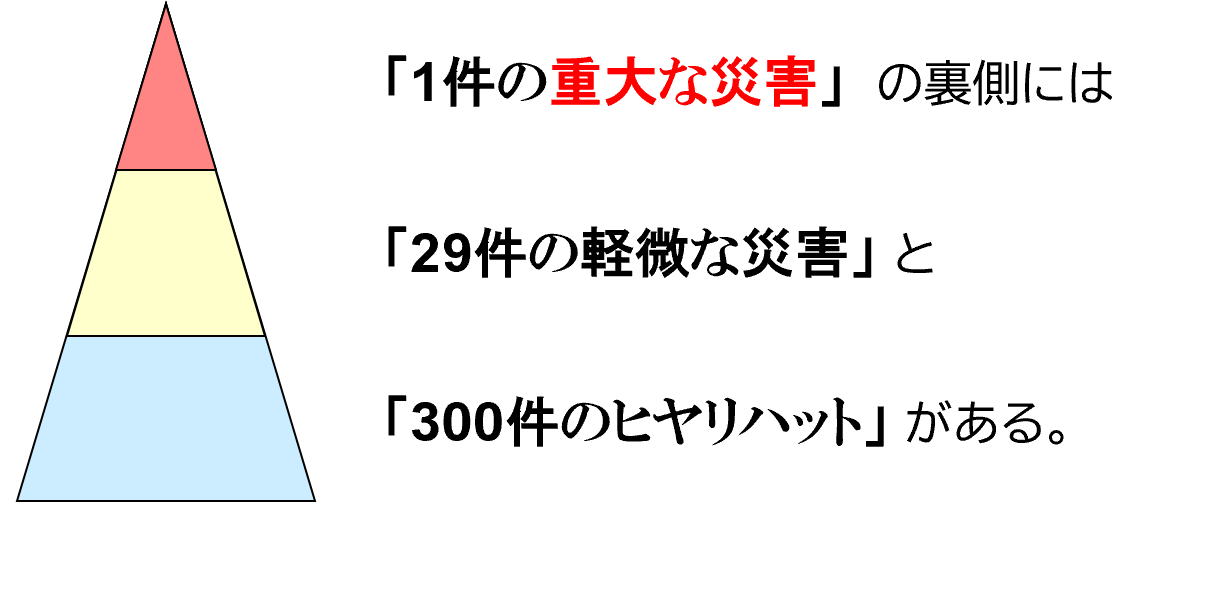

なお、実際に起きたインシデントが事前に想定をした事態の水準を下回った場合は、リスクアセスメントの見直しを行う際に注意をしなければならない。事前に想定した事態の顕在化に至るメカニズムと実際のインシデントで起きた事態のメカニズムが異なった場合は別として、確率論的にたまたま被災しなかっただけの場合、その幸運が次も続くとは限らないためである。むしろ一般的な産業事故と同様に、ハインリッヒの法則(下記、参考2)なども意識しヒヤリハット事例も含めて記録をとり、リスクアセスメントの改善に活用することが重要である。

|

||||

③ 事業継続戦略・具体策の検討

前述の通り事業継続戦略にはインシデント対応に関するものと未然防止に関するものがあるが、今回は狭義の事業継続計画の改善について論じているため、ここでは対応に関するものに絞って述べる。対応系の事業継続戦略の本質は、事業中断が起きている最中における優先業務のサービス実現や製品生産・供給方法の検討にある。

事業中断対応に限った話ではないが、業務設計の基本は業務要件を踏まえて、利用可能な経営資源を用いて実現可能な方法に落とし込むこと(解き方を見出すこと)にある。また、長く業務を続けられるようにするためには、業務設計を行う段階で実際にサービスや製品を提供する現場にかかる負担・違和感をできるだけ減らすようにすることも重要である。また、当初想定していたお客様や利害関係者の反応とは異なる反応も、改善に大きなヒントを与えてくれる。事業中断対応の設計を改善する際にも、基本的にはこれらの視点から検討をすることになる。

これらを踏まえて、改めて事業継続戦略の改善に必要なインプット情報を整理すると次のような要素が考えられる。

-

現場の声

-

ヒューマンエラー・ヒヤリハットに関する事項

-

利害関係者の声

-

当初の想定以上に需要のあったサービス・製品等に関する情報

-

事前には気づいていなかった対応の中で発見した新たな業務実現手法

また、事業中断対応の背後で社会的なインフラ復旧や、社内の他部門による施設の復旧等が進められている場合は、時期に応じて対応方法が変化していくこともあるため、いつ頃にどのような対応をしていたのかという点に関する記録も大切である。

お客様に提供するサービスの趣旨や製品の要素は同じだとしても、業務を提供する現場が疲弊している場合もあるため、業務のやり方や供する事項を簡易化する、付加価値的な要素のうち取り急ぎの対応として一時的に切り落とせる事項を見いだす、仕様を変更するといった視点も重要となる。この手合いの検討のための視点は事業中断対応の実践の中で発見されることも多いため、業務の簡略化に関する指示を出した場合、その内容を記録しておくことが望ましい。

ヒューマンエラー対策の視点から考えると、初めて行う対応、通常と一部が異なる対応、久しぶりに行う対応になるとエラーが起こりやすい。したがってたとえ災害時等であったとしても、現場で業務を行う従業員が通常業務との差をできる限り感じないような業務方法が提示されていることが望ましい。当初災害時固有の特別な対応を行わなければいけないと考えていた業務について、実際のインシデント対応の中で通常業務の実施方法に近い対応方法を見つけることができた場合には、その対応の記録を事業継続計画に反映し、通常業務からの乖離(かいり)を減らしていくことも忘れないようにしたい。

災害による事業中断対応の場面では、自然災害に対する無力感から普段よりも後ろ向きになりがちである。ヒューマンエラー対策の視点以外に、動機付けの観点からもインシデント対応時においても通常行っている業務の方法、スキルが通用することを明確にしていくことは大変重要である。

なお、第十二次労働災害防止計画の「働くことで生命が脅かされたり、健康が損なわれることは本来あってはならない」というスローガンではないが、災害発生時の対応の中で作業員・対応者が危険にさらされる事態が発生した場合は、必ず対策を検討し、作業員・対応者が被災するリスクを下げる方法も考えなければいけない。

④ 体制の設計

体制の設計は「危機管理的側面」、「業務的側面」の二つから改善を考えることができる。

危機管理的側面からは、決断を行う体制が明確になっていたか、そこに至る情報整理・分析などが適切・円滑に行われたか(小田原評定に陥る、あるいは決裁者が暴走する事態が無かったか)等が主要な論点となる。

業務的側面からは、体制の改変に伴う現場の混乱、本部指示の一貫性・明瞭性に問題がなかったかという点が主要な論点となる。

なお、本部から見ていると指示が現場に浸透しない場合、現場の質が悪いと捉えてしまいがちであるが、実際には説明の言葉の不足、先行指示との矛盾に対する配慮の欠如、現場の実態と指示の乖離 等が起きているケースも少なからずある。このような問題を発見し解決するためには時系列的に議事録や社内指示(通達文書の類)を見ていくこと、そして対応するトップや本部関係者が謙虚に記録を見つめ、仕組み・体制に改善を反映することが必要となる。

⑤ 事業継続計画の文書化

文書化は個別の対応を具体的にすることばかりが注目されがちであるが、実際には思考を整理するというもう一つの目的がある。事業継続計画を改訂する際には文書の構成が、判断を下すあるいは体制・対応の枠組みを理解して対応する関係者から見て思考を整理する助けとなったかという点を見る必要がある。事業継続に限らず危機対応に関係する文書は、本来目次を見ただけで思考が整理され、内容を読めばさらに疑問がクリアになるといったものでなければならない。

このような視点を対応中の記録として残すことは難しいが、対応収束後にアンケート・主要関係者へのインタビュー・ヒアリングを実施し、記録化することが必要である。

2.対応中に作成される記録の種類と改善課題のひもづけ

1章では、改善する側の目的を切り口に記録を整理したが、一方で実際に対応に当たる関係者が現場で作成する記録は必ずしも一致しない。改善を行う側からは「改善を目的とした記録を取ってほしい」と言いたくなるところであるが、現場からすれば目の前で起こっている事業中断への対応が第一である。目の前の事態への対応だけでも現場には大きな負担がかかっているため、それ以上の負荷をかけることは現場の混乱・疲弊、ヒューマンエラーの誘発につながるため慎まなければいけない。そのため、事業継続計画の改善を進める側は現場の記録を基に改善目的に組み替えて分析をする必要がある。

ここでは、そのような改善対応の事務局の検討の一助となればと考え、実際に現場で取られる記録の種類と改善目的の関連を整理する。

(1)インシデント対応記録の枠組み

ここではインシデント対応記録の意味について整理を行う。インシデント対応記録には、インシデントが発生している最中に必要とされる記録と、その後に必要となる記録の大きく二つに分かれる。

a.インシデント対応中に必要な記録

事業中断が顕在化しつつある場面や事業中断が発生している間の対応においては、大きく次の目的で記録が必要である。

イ.事態の予測のための材料

ロ.判断の論拠の整理

ハ.対応指示の把握

二.業務運営の記録

ホ.折衝・お客様の声等の記録

へ.被害状況の整理・記録

ト.社会インフラの復旧状況・推移の整理

チ.政策・法律面、その他社会の動きの把握

b.インシデント対応後に必要な記録

インシデント収束後には、主に事案対応に対する報賞の検討を目的とした評価、次に同様のインシデントが発生した時に備えた改善活動等の目的で記録が必要となる。この際に作成されることが多い記録の目的の例は次の通りである。

リ.報賞の検討材料

ヌ.事前の計画の有効性の確認

ル.対応の妥当性の確認

ヲ.今後の設備投資等の必要性の検討材料

(2)インシデント対応記録の詳細

ここでは、一連記録のうちの対応中の記録について詳細を示す。

イ.事態の予測のための材料

まず、事業中断が懸念される事態が発生しつつある場面においては、おおむね次の流れで危機管理的に対応をすることになる。

第一段階 事態の検知(初報の発出)

第二段階 情報の真偽の分析

第三段階 実際に現時点で発生している事態の把握

第四段階 今後の事態の推移の予測

第五段階 随時の対応の決定

危機管理の成功のためにはトップの決断が重要なことは間違いないが、その判断は精度の高い事実の認識に立脚していなければならない。

そのためにはまずは、事実の記録、そして今後の流れを読むために時系列に沿った整理が必要となる。実際には、これらの記録は議事録・時系列記録などに整理される。

ロ.判断の論拠の記録

事案発生直後のあるタイミングで事実に基づいて対応の方向性などを決定したとしても、その後新たな状況が判明し対応の方針を見直さざるを得なくなることは頻繁に発生する。しかし、状況が確定するまで待っていては、対応が後手に回り手遅れになりかねない。したがって朝令暮改はやむを得ないが、一方でトップが気まぐれに任せて判断をしていたのでは、いつまでたっても対応の方向性が定まらない事態に陥ってしまう。方針を変更する場合は、たとえそれがトップの判断であるとしても、変更の趣旨・根拠等は常に明確にするように心掛けなければ判断の精度の向上は生まれない。

そして、指示を受ける側からはこの趣旨の開示も重要視される。趣旨の開示もなく、さらには指示の整合性もなく方針を変えられても、到底ついていくことはできない。もしもそのような状況が続くと、トップが指示を変更したつもりでも、現場に降りると新しい指示が徹底されきれずに古い指示がそのまま運用されている、さらにはトップの指示がはなから無視されるという事態にも陥りかねない。

したがって、元の判断に何の要素が加わったのか、あるいは何の要素の予想に狂いが生じたのかといったことを踏まえた上で、さらに何故対応の目的を変更せざるを得ないのかを常に自覚的に把握し、方向性を変えた時にはその筋道を回りが分かるように表現し続けることがトップ層には求められる。

その際に有効なのが、対応の判断をするたびに作成する着眼点の記録(簡易的な議事録)である。

また、本部内での議論の過程で、ホワイトボード等で整理される情報を基に議論・決定が進むケースも多い(特に第二段階・第三段階)。以前であればそのような状況を時系列的に記録に残すことは困難であったが、近年はデジタルカメラなどで撮影すれば時刻情報も含め少ない負担で記録に残すことができるので、そのような電子的な手段の活用も考慮すべきである。

ハ.対応指示の記録

事業中断が生じている場合、組織を問わず全員に対応を求める指示や、業務面での対応の指示等の様々な指示を五月雨式に出さざるを得ないが、この際に複数の矛盾する命令を出してしまうと、業務の現場は混乱してしまう。そのため、指示を出す際には、既に出している指示を常に把握して整理をしておかなければならない。そこで指示内容を常に記録することが求められる。

事案対応の時に現場に指示を出す際には、現場関係者は疲労しているうえに殺気立っているため、口頭での指示だけでは普段以上に聞き漏らしや聞き間違い・誤解等が発生しやすい。不要な口論は時間を無駄に浪費する結果にしかならない。そのような事態を防ぐため、事案対応の最中には後から見返すことができるようにできるだけ指示書を出すことが通例である。そのような指示書を記録として利用することも可能である。

なお、ここでいう指示書とは格式ばった書式である必要は必ずしもなく、極端な話をすれば、時刻、発出元、宛先と、指示内容が書かれていればシンプルなメモでも構わない。メールが利用できるようであれば、発出元・宛先・時刻は自動的に記録されるので、メール等を活用する手もある。ただし、そのような場合でも先行する指示がある場合には、その内容との齟齬(そご)が出ないように指示は明確に行うことが必要である。

二.業務運営の記録

業務面の対応や復旧対応の開始後には、業務の進捗状況を随時把握し、計画通りに進んでいない場合、業務の進め方を見直す必要が生じる。インシデント発生時においては業務運営面の進捗の問題は業務環境に起因するケースも多い。そのような計画の狂いを察知すること、そしてその原因を見つけることは早期の事態収拾のために大変重要である。その際に重要な記録がスケジュールに関する書類、工程表等の業務の運営記録である。

なお、後日分析する際に該当する記録がどうしても後から見当たらない場合は、当時の関係者の手帳の複写等をプライバシーに差し支えない範囲で提供してもらうといった対応も考えられる。

ホ.折衝・お客様の声等の記録

インシデント対応時には、業務内容・業務の締め切り(納期)などの様々な込み入った折衝を多数の部署が関与しながら進めていかなければいけない。折衝を成功裡に進めるためには折衝の経緯に関する記録・メモも大切である。

また、業務の方針を立てる際にはお客様をはじめとする利害関係者の相談事・期待あるいはご不満等が足掛かりとなることもある。したがってお客様の声の収集・蓄積としての重要である。

なお、本部詰めのスタッフは、お客様の声以外に「現場の声」についても同様に重視しなければならない。現場の声を収集することは無理・無駄の発見につながり、現場の負担を軽減しながら効率を上げるための打開策の糸口につながるケースもあるためである。

へ.被害状況の記録

施設等が被災した場合には、修理作業・復旧工事を考えなければならないが、その際には必ず修理作業・工事を設計するために、技術的な視点による被害状況の記録、事態の整理が必要不可欠である。特に災害時のような同時に複数の物が壊れ、並行的に故障修理・復旧対応を行う場合は、一つ一つの修繕は一見すると軽微なものに見えてもお互いに干渉が生じ、連鎖的に思わぬ影響を生み出す可能性もある。そのような悪夢のような煩雑なパズルを生み出すことを防ぎ、また万が一発生してしまった場合にも原因を究明し対応を立て直すためには、どのような作業であったとしても、どんなに忙しくとも、常に従前の状況、対応の内容・結果を都度記録することが重要である。

なお、後から記録を分析する際には、これらの情報は実際には、点検結果・現場写真・設計記録・工事記録・修理表等として記録に残されていることが多い。

ト.社会インフラの復旧の記録

災害時等においては、自社設備だけではなく外部の社会インフラ(電気・水道・通信等の社会インフラや道路網等)が業務再開のカギを握ることも多い。災害時等においては自社の被害状況に加えて社会インフラの復旧状況を時刻とひもづけて記録をすることも重要である。

チ.政策・法律面、その他社会の動きの記録

技術分野における社会インフラの復旧の動向と同様に、外部の対応がカギを握る局面はソフト面にも存在する。例えば政策等の動き、法令の期日の猶予期間の発令などである。

そういったものが出された場合は、何月何日に発出されたのかという発生からの日数にも注目をし、事態の推移を記録することも必要である。

3.改善課題と記録のひもづけ

ここでは1.(2)①~⑤で示した事業継続計画改善に必要なインプットと前節で示した実際の記録の関係について簡単に整理する。

| 改善をしたい対象プロセス | 参照する主な記録 |

| ①業務停止影響分析(BIA) | ホ.折衝・お客様の声の記録 二.業務運営の記録 イ.事態の予測のための材料 ロ.判断の論拠の整理の記録 |

| ②リスクアセスメント | へ.被害状況の整理・記録 ト.社会インフラの復旧状況・推移の整理の記録 |

| ③事業継続戦略 | ハ.対応指示の記録 二.業務運営の記録 |

業務停止影響分析では主にお客様のニーズに関連する事項と時間の予測、リスクアセスメントにおいては機能制約の状況、事業継続戦略については具体的な対応の内容が重要な関連事項となる。特に事業継続の場合、時間の情報及び顧客視点の情報の重要性が他の災害対策・危機管理の計画と比べても重要なウエイトを占めるため、事業継続計画の改善を行うためには、この二点の情報を意識的に確保しておく必要がある。

事業継続を考えるためには、誰のために(for whom)、何故・何のために(Why / for what)、いつ頃(When)、どのような方法で(how)、何を(what)誰が(who)どこで(where)行ったのかを整理することが肝要である。いわゆる5W1Hが基本であるが、これに顧客・相手を特定する「誰のために」、目的を示す「何のために」を加えて考える必要がある。また、良質な業務設計につなげるために「何故」に該当する情報を整理する際には、社内外の関係者との交渉の経緯や論理的帰結からくる背景の整理に加えて、対応に当たった関係者の想いなどの感受性からくる動機にも注目し、それらを混淆しないようには冷静に分けて扱いつつも、誠実に丹念に整理すべきである。

なお、上記に含まれない体制の設計、事業継続計画の文書化に関する見直しなどは、対応の最中の記録ではなく、むしろ対応終了後にアンケート・ヒアリング等を行い、その上で対応の議事録等と突き合わせることが現実的である。

また、最終的に記録をまとめる際には事態の読み解きで用いた背後の文脈の情報についても記録し整理することが必要である。重要な情報が二つある。

一つ目は、従来では考えられなかった事態に関する情報である。例えば、昨今の感染症対策でいうロックダウンや緊急事態宣言、自粛要請といった動きは初めて見られる動きである。初めて起きたことが何で、それがどのように社会に影響を与え、またどのように受容されたかを、後世において記録から読み解く上で必要となる事態の文脈の情報を伝えるためには、いわゆる想定外の事態の流れを記録する必要がある。

二つ目は、事業継続戦略の検討材料とも内容が重なるが、実際に対応に当たった関係者の感情の記録である。事業中断の対応に当たった当事者の中にはいつまでたっても当時の記憶は鮮明に残るものであるが、後からその話を聞く人間にはおよそ想像がつかないという事態は様々な企業でよく発生する。そうすると後任者が当時の関係者と関心を共有できないという事態になってしまう。

いわゆる記憶の風化はそのような感情の共有を成立させられなくなった時に始まる。得てして自分達の感じた事項のほんのわずかしか表現できないという感情にとらわれてしまい感情を記録することは無意味であるとすら対応に当たった当人達は考えてしまいがちであるが、実際にはほんのわずかな情報であったとしても後から聞く者の心には聞いたことのない衝撃を伴うストーリーとして響き、事態への関心を引き起こし、論点の存在にありありと気づき、理解を進める足掛かりとなる。

事実と感情・印象は分けて整理をすることは必要不可欠であるが、対応に当たった人々がそれぞれの現場で感じた感情を、時間を追って記録に残すことは大変重要である。

4.終わりに

現在、阪神淡路大震災から25年、9.11から20年、内閣府事業継続ガイドラインが発行されてから15年、東日本大震災から10年弱の月日が既に経過しており、本来であれば相当な知見がそれぞれの企業に蓄積されているはずであるが、実際には必ずしも改善の取組みに成功している企業ばかりではない。 改善に成功している企業と、努力をしているはずなのに成功に結び付いていない企業の差異は、主に目的意識と対応を設計するという意思の程度による。特に事業継続の場合、関連する要素・文脈が多岐にわたるため、あらかじめ問題意識・目的を整理して、設計を行うという意識が無いと問題を扱いきれず取組みが破綻してしまう。

記録の作成・記録の活用も同様である。記録は重要なものであるが、目的意識をもって作成・整理・活用をしなければ簡単に紙屑の山に化けてしまう。相応の時間をかけて作成する記録を宝の山とするためにはやはり目的意識の整理が重要である。

近年の相次ぐ災害等には設計思想が明確な計画が必要である。本稿が事業継続をはじめとする事業中断のインシデントに関係する計画の目的意識・設計指向の改善プロジェクトの立案や取組みの蓄積の一助となれば幸いである。

以 上

参考情報

執筆コンサルタント

橋本 幸曜

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

主たる参考資料

| [1] | 『実践 事業継続マネジメント(第一版)』東京海上日動リスクコンサルティング編 同文館出版 |

| [2] | 『ISO 22301:2019 セキュリティ及びレジリエンス-事業継続マネジメントシステム-要求事項 Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements』 |

| [3] | 『内閣府事業継続ガイドライン』第一版~第三版 |

| [4] | 『事業継続マネジメントの実践ガイド』事業継続研究会編著 日本規格協会 |

| [5] | 『タリスマン ISO22301(事業継続に関する国際規格)の概要』 岡部紳一、指田朝久、橋本幸曜著 東京海上日動リスクコンサルティング |

| [6] | 『TRC EYE NO. 289 JIS Q 22301 に基づく事業継続マネジメントシステム(BCMS)の構築について』橋本幸曜著 |

| [7] | 『ヒューマンエラー』小松原明哲著 丸善株式会社 |

| [8] | 『INDUSTRIAL ACCIDENT PREVENTION - A Scientific Approach(4th Edition)』H.W.Heinrich McGRAW-HILL BOOK COMPANY,INC. |

| [9] | 『ハインリッヒ 産業災害防止論』井上威恭監修 総合安全工学研究所訳 海文堂 |

| [10] | 『ISO/IEC Guide 51:2014 安全側面-規格への導入指針 Safety aspects -- Guidelines for their inclusion in standards』 |