海外事業におけるリスクマネジメントの重要性

2018/4/6

目次

- 日本企業のグローバル化の状況

- 海外事業におけるリスク

- 企業に求められる海外事業リスクマネジメント

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

海外事業におけるリスクマネジメントの重要性 - TRC EYEPDF

執筆コンサルタント

深津 嘉成

ビジネスリスク本部 主席研究員

はじめに

多くの日本企業が積極的に海外進出を行っており、日本企業のグローバル化が進展しているとされる。

本稿では日本企業のグローバル化の状況と現状における課題、海外事業を取り巻くリスクについて概観し、海外事業リスクマネジメントのあり方を解説する。

1.日本企業のグローバル化の状況

(1)日本企業の海外進出の進展

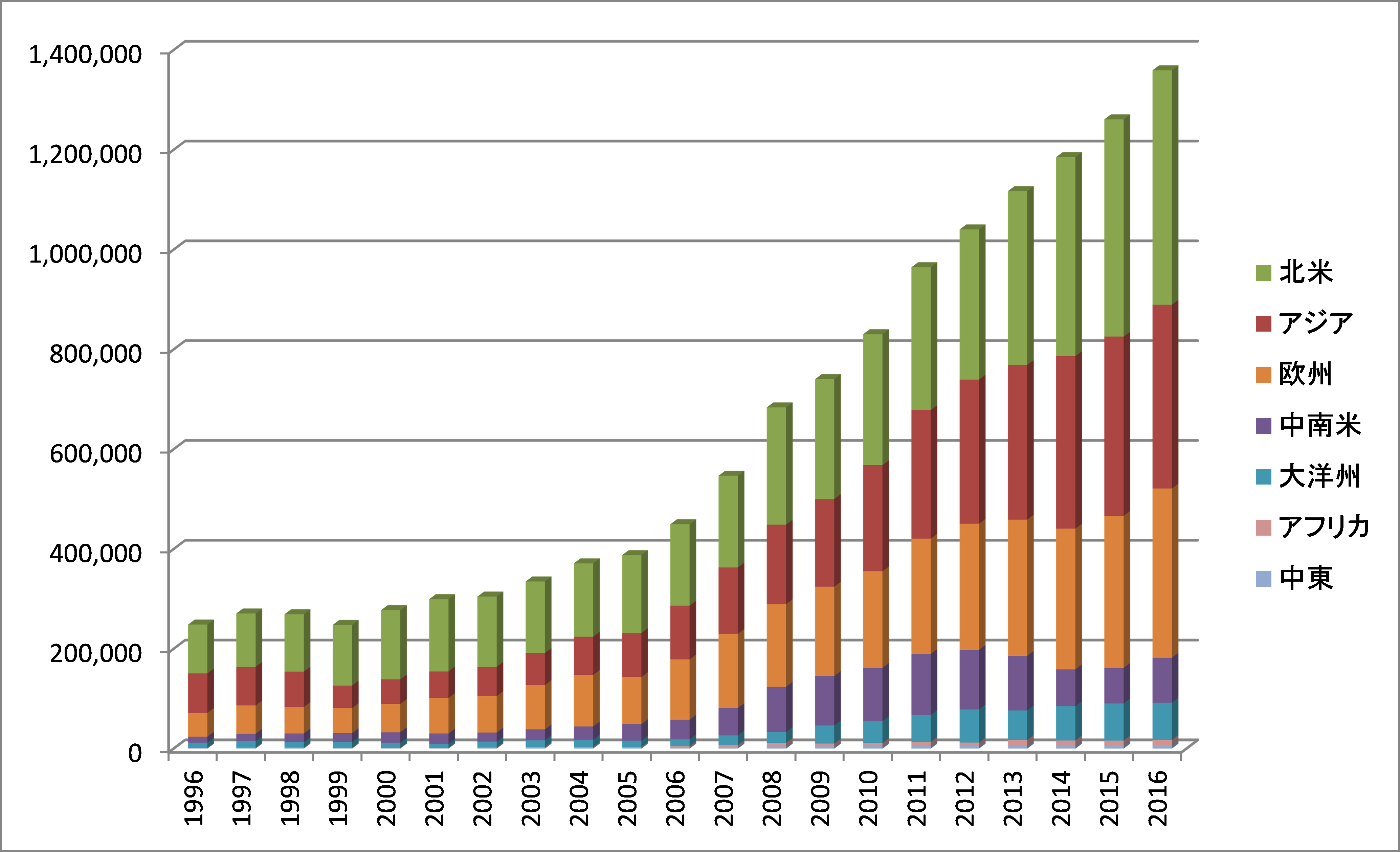

近年、多くの日本企業が積極的に海外進出を行っている。例えば日本企業による海外の企業買収・工場建設等の投資額を積み上げた「対外直接投資残高」は、1996年末の2,586億ドルから、2016年末の推定値では1兆3,593億ドルと20年で5倍以上に達している。

外務省「海外在留邦人数調査統計」によると、海外駐在員・帯同家族等、海外で民間企業に勤務する邦人とその家族の合計数は1996年10月時点では約29万人だったが、2016年10月時点では約46万人に達し、こちらも20年で約1.6倍に増加している。

株式会社国際協力銀行「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2017年度海外直接投資アンケート結果(第29回)-」(2017年11月)では、日本の製造業企業の海外生産比率、海外売上高比率がほぼ毎年上昇しており、それぞれ35.0%、38.5%に達していることが示された。業種別にみると、特に自動車製造業では海外生産比率が46.2%にも達する。

図表1 日本の地域別対外直接投資残高(単位:百億円)

出典:独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)「直接投資統計」より筆者作成

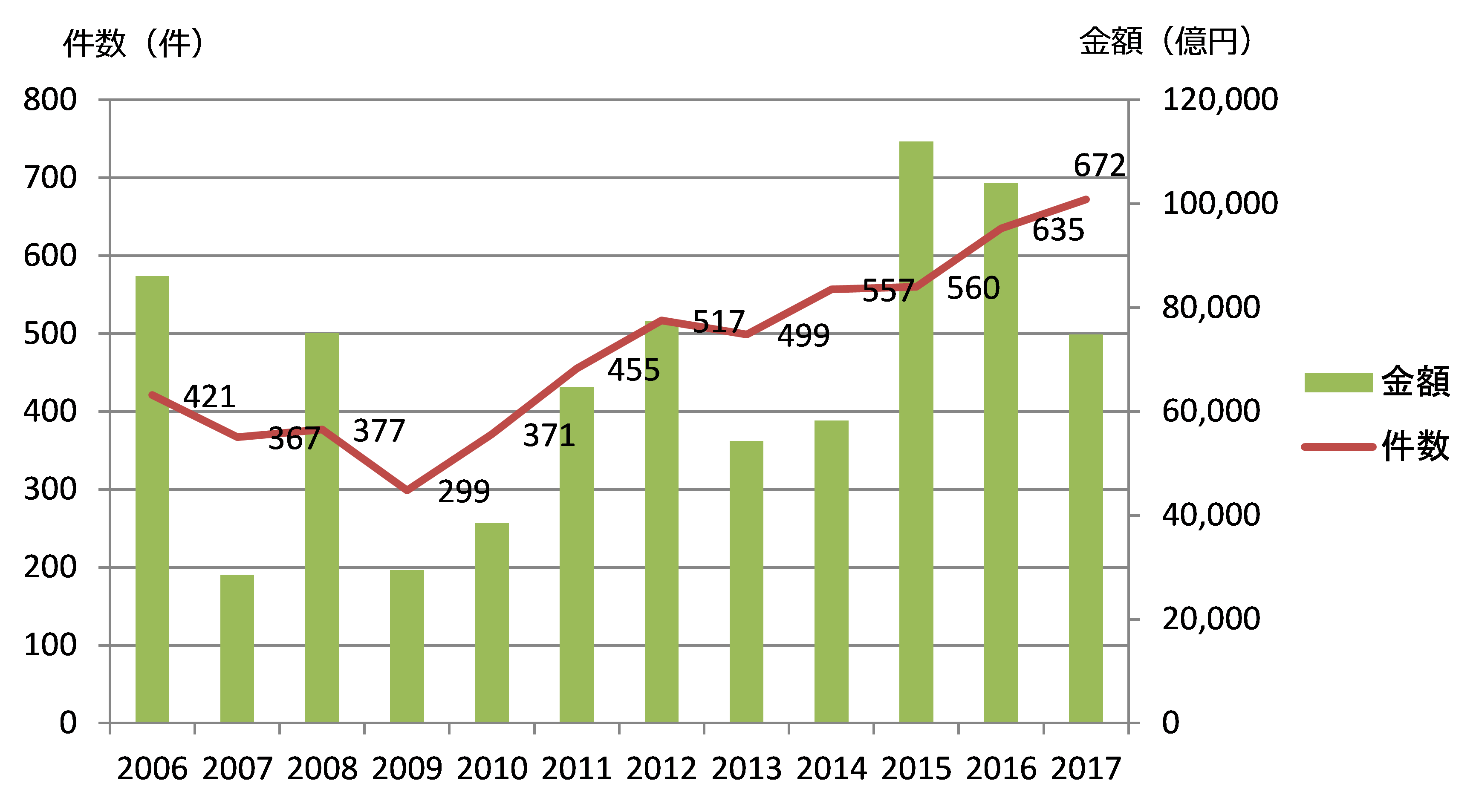

日本企業による海外M&A(クロスボーダーM&A)についても、グローバルな競争激化等を背景に件数・金額ともに増加傾向にある。

図表2 日本企業による海外M&A件数・金額の推移

出典:株式会社レコフ社発表データより筆者作成

このように対外直接投資残高、在留邦人数、海外M&A件数・金額等からみると、日本企業の海外進出がこれまで急速に進んできたことは間違いないと言える。

(2)本当のグローバル化とは?

一方、それでは日本企業は本当の意味でグローバル化したと言えるだろうか?

この問いに答えるためには、「グローバル化」の明確な定義が必要だが、意外に私たちは「グローバル化」を曖昧にとらえる傾向がある。米国ニューヨーク大学(New York University)のゲマワット(Pankaj Ghemawat)教授は2003年、「世界中の国々の経済が一体化する状態を『完全なグローバル化』とすると、世界は程遠い状況にあり、むしろ『鎖国』に近い」「この状況はこの先数十年は変化しないはず」と指摘した。例えば「世界の電話通話時間のうち、国際電話が占める時間数は?」という質問に対し、あるアンケートでは回答者の平均値は「30%」だったが、実際の統計は約2%だった。同様に「フランスにおける移民の人口比は?」という質問では回答者の平均値は「24%」だったが、実際は約3%だった。同教授は同様の例を多数挙げ、多くの人々は「グローバル化」の幻想を見ており、世界はそれほど「グローバル化」していない、と指摘する。

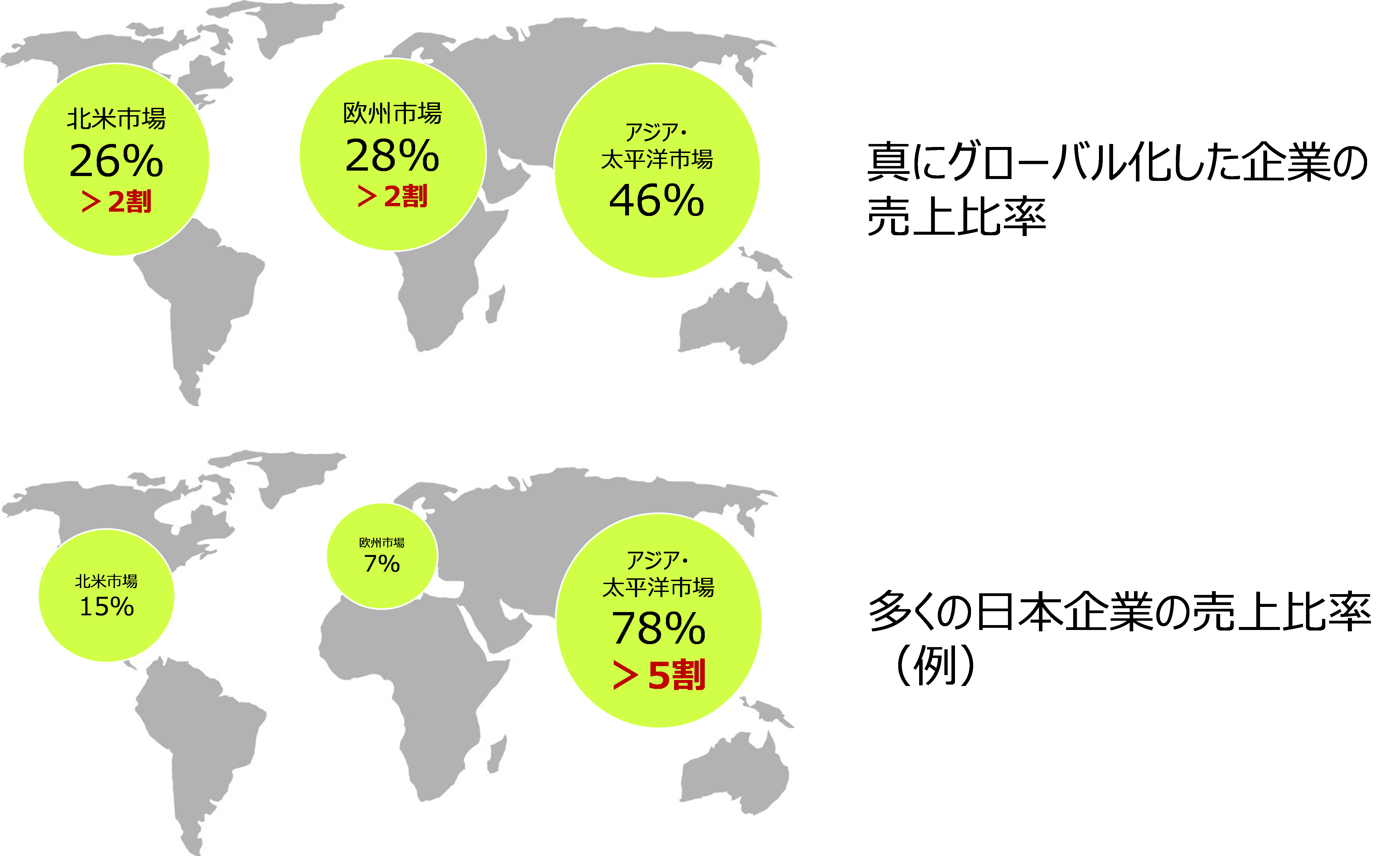

さらに、企業のグローバル化も一般に思われるほど進展していない、との指摘がある。真にグローバル化した企業とは、自社固有の優位性を持ち、世界の幅広い国々から売上を得ている企業と考えることができるが、そのような企業がどの程度あるかを調査した例がある。米国インディアナ大学(Indiana University)のラグマン(Alan Rugman)教授らは2004年、世界を「北米」「欧州」「アジア太平洋」3地域に分けた場合、世界の多国籍企業365社のうち、本社所在地域以外の売上が全売上の半分を超える企業は45社(12.3%)のみであること、さらに本社所在地域以外の2地域(「北米」本社の会社であれば、「欧州」「アジア太平洋」地域)で各2割以上の売上を実現する企業は9社(2.4%)のみであることを示した。つまり多くの企業は本社所在地域の売上が全売上の半分以上を占めており、他の地域の売上は相対的に少ないのが実態である。

さらに、早稲田大学・入山章栄准教授による、日本企業の2014年データを対象とした同様の分析では、「本社所在地域以外の2地域で各2割以上の売上を実現する企業」はフォーチュングローバル500に入った43社のうち、2社のみだった。

ゲマワット教授は「グローバル化の過程は未だに、たったの10~20%であると認識すること、グローバル化がいかに発展途上なのか正確に知ること」が重要である、と指摘している。同様に日本企業のグローバル化も依然「発展途上」であると言うことができ、この認識を持ち、企業のグローバル展開に取り組むことが必要である。

図表3 売上比率のイメージ

出典:筆者作成

(3)日本企業のグローバル化推進における課題

日本企業のグローバル化推進においては、いくつかの課題が指摘される。

a.グローバル化を担う人材確保における課題

日本企業のグローバル化推進においては、グローバル化を担う人材確保が比較的困難であることが課題として挙げられる。

例えば米国企業の場合、中国やインドへ新規進出を計画すると、社内に中国系・インド系のバックグラウンドを持つ社員がいて、その中から希望者を選び派遣できる場合がある。多民族国家・米国ならではと言える。日本企業ではそのようなことはないため、多くの場合は、派遣先に縁故・土地勘がない日本人社員が駐在員として派遣されることとなる。

また、多くの日本企業では、英語や外国語でビジネスができる人材が限られるため、グローバル化推進の大きな障害となっている。海外進出のみならず、日本における外国人採用、人事制度のグローバル化等を推進する上で、言語の問題は大きな障害であり、これを克服するために、一部の大手日本企業においては本社での「英語公用語化」を進める動きもみられる。

新興国においてもインドは、英語が社内で通用する特性を活かして米国から経営者を招く、英国などの有名企業を買収する等でグローバル化を推進している。

b.経営方針に関する課題

多くの日本企業において、グローバル化推進が重要な経営課題として位置付けられていないことも、グローバル化が進まない要因となっている可能性がある。一般社団法人日本能率協会が2017年12月に発表した「第38回 当面する企業経営課題に関する調査」では、現状の経営課題として最も多く挙げられたのは「収益性向上」(1位:42.1%)で、以降「売り上げ・シェア拡大」(2位:36.8%)、「人材の強化」(3位:35.9%)と続き、「グローバル化」は7位:13.1%だった。

ビジネス・ブレークスルー大学学長、大前研一氏は、日本企業は「これまで国内で十分な売上と収益が得られてきた」ためグローバル化が後回しにされてきた、多くの日本企業は未だに「グローバル化に真剣に取り組んでいない」と指摘している。

c.海外M&Aにおける問題

前述のとおり、近年、日本企業による海外M&Aが増加傾向にあるが、多くの事例において期待された収益を十分挙げられておらず、買収先の不祥事または不正会計が発覚した事例、業績悪化による巨額損失を被った事例などが相次いでいる。このような状況を受け、経済産業省は2017年8月から有識者による「我が国企業による海外M&A研究会」を開催し、2018年3月、報告書を発表した。報告書では、「海外M&Aの実行力」「M&A戦略ストーリーの構想力」「グローバル経営力」を日本企業の課題として指摘し、改善・成功のための提言を行っている。

2.海外事業におけるリスク

(1)海外事業を取り巻くリスク

ビジネスには必ず様々なリスクが伴うが、日本企業はグローバル化を推進する過程で、どのようなリスクに直面しているのだろうか?

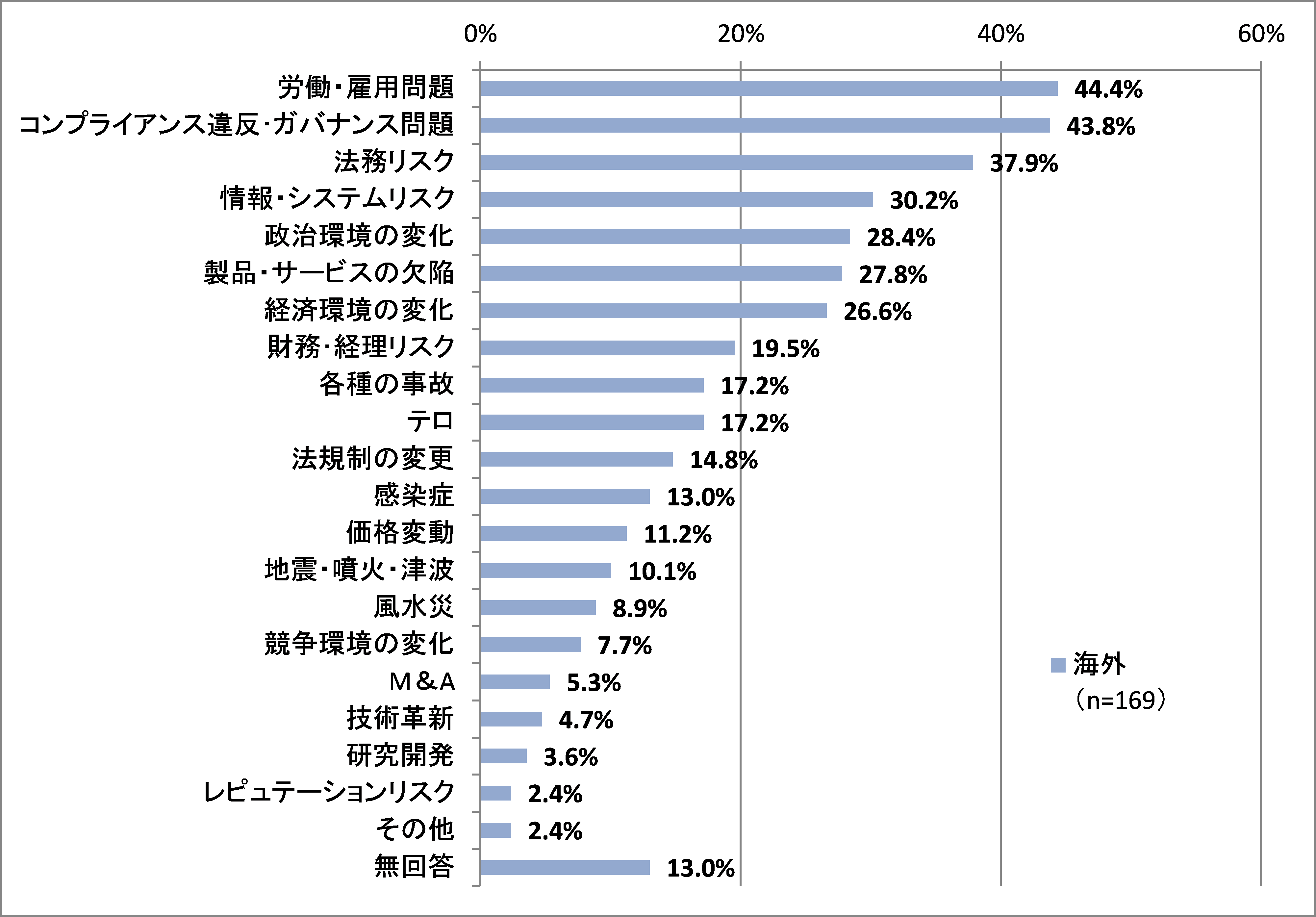

東京海上日動火災保険株式会社「リスクマネジメント動向調査2017」(以下、「動向調査」)によると、海外において企業が「特に重視しているリスク」としては、「労働・雇用問題」(44.4%)、「コンプライアンス違反・ガバナンス問題」(43.8%)、「法務リスク」(37.9%)、「情報・システムリスク」(30.2%)、「政治環境の変化」(28.4%)などが挙がった。

図表4 特に重視しているリスク(海外)

出典:「リスクマネジメント動向調査2017」より筆者作成

同調査では国内における「特に重視しているリスク」についても確認しているが、国内よりも海外においてより多く挙げられたリスクは以下のとおりである。

| 図表5 特に重視しているリスク(国内・海外比較) | ||||||

| リスク項目 | 国内(n=257) | 海外(n=169) | 差 | |||

| 順位 | 割合 | 順位 | 割合 | 順位 | 割合 | |

| 法務リスク | 6 | 36.6% | 3 | 37.9% | +3 | +1.3% |

| 政治環境の変化 | 19 | 1.2% | 5 | 28.4% | +14 | +27.2% |

| 経済環境の変化 | 8 | 16.7% | 7 | 26.6% | +1 | +9.9% |

| 財務・経理リスク | 9 | 14.8% | 8 | 19.5% | +1 | +4.7% |

| テロ | 20 | 0.4% | 10 | 17.2% | +10 | +16.8% |

| 法規制の変更 | 13 | 11.7% | 11 | 14.8% | +2 | +3.1% |

| 感染症 | 14 | 9.7% | 12 | 13.0% | +2 | +3.3% |

| M&A | 18 | 5.1% | 17 | 5.3% | +1 | +0.3% |

出典:「リスクマネジメント動向調査2017」より筆者作成

「労働・雇用問題」「コンプライアンス違反・ガバナンス問題」「情報システムリスク」などは、国内・海外共通のリスクと認識されている一方で、「法務リスク」「政治環境の変化」「テロ」などは特に海外で注意が必要なリスクと考えている企業が多いことがうかがえる。

(2)海外におけるリスクマネジメント

前項のような海外におけるリスクを管理するために、各日本企業はどのような取り組みを実施しているのだろうか?

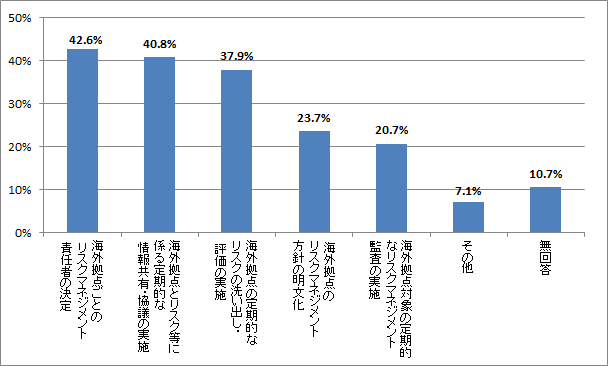

「動向調査」によると、海外拠点のリスクを管理するための取り組みとして、多くの企業が挙げたのは「海外拠点ごとのリスクマネジメント責任者の決定」(42.6%)、「海外拠点とリスク等に関わる定期的な情報共有・協議の実施」(40.8%)、「海外拠点の定期的なリスクの洗い出し・評価の実施」(37.9%)だった。

図表6 海外拠点におけるリスク管理の実施状況

出典:「リスクマネジメント動向調査」より筆者作成

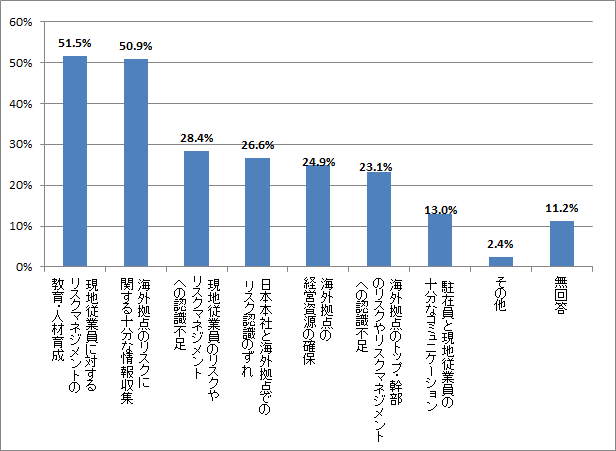

同調査では、さらに、海外拠点におけるリスクへの対応を推進する上で推進・障害と感じる点を確認している。多くの企業が挙げたのが「現地従業員に対するリスクマネジメントの教育・人材育成」(51.5%)、「海外拠点のリスクに関する十分な情報収集」(50.9%)、「現地従業員のリスクやリスクマネジメントへの認識不足」(28.4%)などだった。特に、現地従業員の教育・人材育成、リスク情報の収集については、回答企業の半分以上が課題として認識しており、関心の高さがうかがえる。

図表7 海外拠点のリスク対応を推進する上での障害・課題(複数回答方式)

出典:「リスクマネジメント動向調査2017」より筆者作成

(3)想定される問題

これまでみたような、海外におけるリスク状況とリスク対応上の課題から、以下のような問題点が指摘できる。

- 「法務リスク」「政治環境の変化」「経済環境の変化」「財務・経理リスク」「法規制の変更」「M&A」などは、比較的「発生頻度が高く、影響度が高い」リスクである場合が多く、対応の優先順位が非常に高い可能性がある(「テロ」「地震・噴火・津波」などは一般的に「発生頻度が低く、影響度が高い」リスクである)。一方、これらのリスク対策は、現地拠点や現地従業員任せでは、対応が難しい場合が多い。例えば「法務リスク」では、現地に法務専門家がいない等の理由で、本社の法務部が支援を行う必要があるかもしれない。「政治環境の変化」などは、現地での情報収集だけでは政治的に偏りのない適切な情報を十分集められない場合があり、本社の支援が必要である。

- リスク対応上の課題では、現地従業員の教育・育成、海外拠点のリスクに関する情報収集が課題として認識されている。これらから、現状の体制では、海外現地のリスク情報が十分収集できていないため、海外リスクが適切に認識・監視(モニタリング)できておらず、十分かつ適切なリスク対策が実現できていない可能性がある。

弊社がこれまで相談を受けた海外進出経験の長い大手企業においても、「これまで海外のリスク対策を海外拠点任せにしてきすぎた」という点に問題意識を持ち、本社主導による海外リスクの洗い出し・評価を改めて行い、リスク対策を抜本から見直す例がみられた。本社主導で海外事業を取り巻くリスクを改めて洗い出し、優先順位を再評価することで、現状のリスク対策の不足している点、課題点が明らかになることが多い。

3.企業に求められる海外事業リスクマネジメント

(1)海外リスク情報収集体制構築の必要性

海外におけるリスクマネジメント推進を考える際、まず取り組むべきは、海外リスク情報収集体制の構築である。リスクマネジメントにおいては社内外から幅広くリスクに関する情報を収集し、対策につなげることが不可欠である。しかし海外においては、「動向調査」でみられたとおり、「海外拠点のリスクに関する十分な情報収集」ができていない、という企業は非常に多い。まずはこの点を見直す必要がある。

(2)求められる対応

a.本社主導でのリスクアセスメント

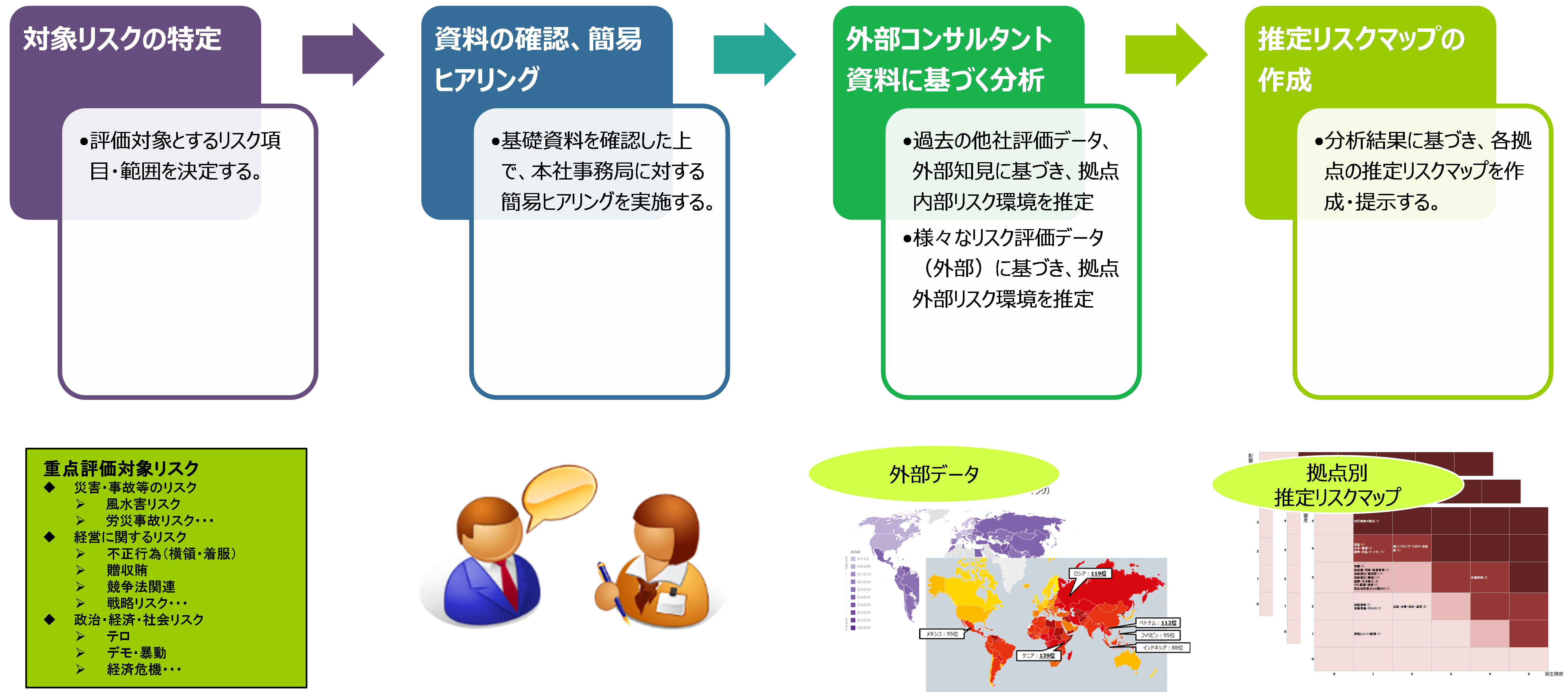

一般的にリスクマネジメント推進において、まず取り組むべきとされるのが、「リスクの洗い出し・評価」(リスクアセスメント)で、「リスクの特定」「リスクの分析」「リスクの評価」で構成される。リスクの洗い出し・評価は一般的に、役員・従業員など対象事業の関係者に対するアンケートやヒアリング調査を通じて実施されることが多いが、海外のリスクを対象にする場合は、留意点がある。「動向調査」にみられるとおり、日本企業の海外拠点においては「現地従業員のリスクやリスクマネジメントへの認識不足」を指摘する声が多い。もしそのような状況があるのであれば、当面は、比較的リスクに対する認識が高いことが期待される日本人駐在員のみを対象にアンケート・ヒアリングを実施する等の方法が考えられる。ただ、その際は限られたリスク評価者による見落としを防ぐため、コンサルタント・専門家といった外部評価者の意見を反映させるなど、工夫が必要である。

海外拠点のリスクマネジメントは、海外拠点が自ら取り組むことが理想ではあるが、多くの場合、人材面やノウハウ面の制約があり、拠点のみで推進を行うのは困難な場合が多い。まずは本社主導でリスクアセスメントから開始してみる、というのが妥当なスタートと言える。

海外拠点の規模が大きくない場合等は、アンケートではなく、本社事務局へのヒアリングと外部リスク情報、外部コンサルタントの知見等から、現地リスクを簡易的に推定する方法も考えられる。このような簡易的なリスクアセスメントでも、外部情報や知見を適切に活用することで一定程度、実態に近いリスク評価が可能となる。

図表8 海外拠点の簡易リスクアセスメント(イメージ)

出典:筆者作成

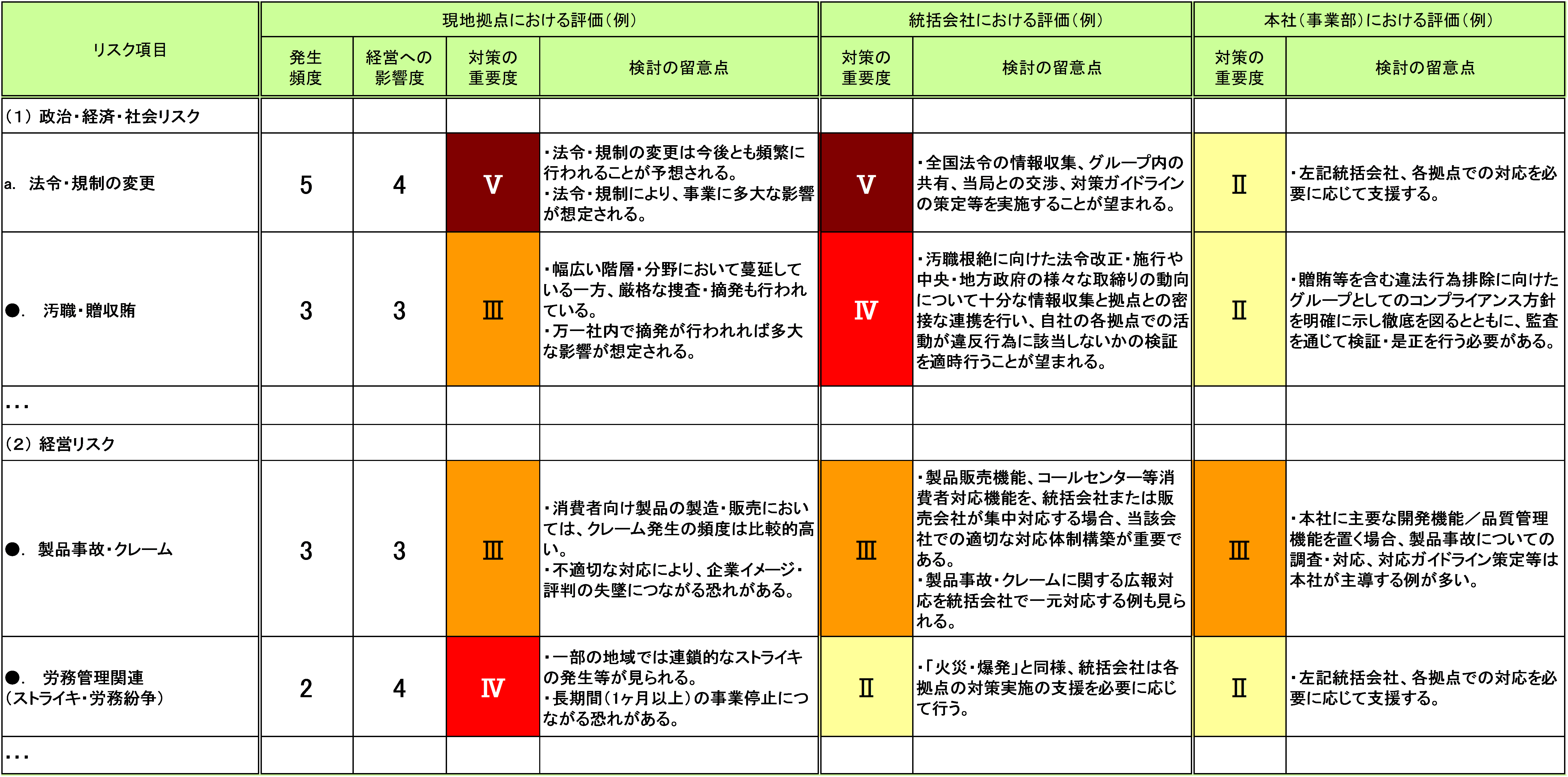

b.現地体制構築・強化

リスクアセスメントを行うことによって、海外拠点ごとに重点的に対応すべきリスクが特定される。リスクが特定されれば、そのリスクへの対策を検討し実行に移していくことになる。個別のリスク対策は、モニタリング、未然防止、顕在化時の対応準備等、多面的な観点から複数の対策を講じていくことが求められる。個々の対策について、本社・海外拠点(および、あれば地域統括会社等)のいずれが実施するのが効率的・効果的かを考え、役割分担を決めていく必要がある。

図表9 リスク対策の役割分担整理(例)

※より多く関与すべき主体の「対策の重要度」が高くなっている。

出典:筆者作成

c.コミュニケーション、教育・訓練の活用

リスクマネジメントは、いわゆる「PDCA」(Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善))サイクルに基づいて、継続的に能力を高めて行く、「継続的改善」を図ることが重要とされる。

海外事業リスクマネジメントにおいても、リスクアセスメント、リスク対策実施に続いて、定期的な対策実施状況の「評価」「改善」を行っていくことが求められる。

特に海外事業リスクマネジメントでは、現地従業員の人材育成・対応力向上が非常に重要であり、そのためには本社と現地拠点の適切なコミュニケーション、教育・訓練の活用が求められる。

コミュニケーションにおいては、本社・現地拠点がそれぞれ独自のリスク情報収集ルートを確保し、より幅広い情報を収集し、共有していくことが求められる。

教育・訓練については、例えば、緊急対応計画(ERP)や事業継続計画(BCP)などの策定プロジェクトを本社と現地共同で進めることを通じて危機管理に対する理解を深めるなど、OJTを通じた教育、危機シミュレーション等の模擬体験を取り入れた訓練などを導入し、現地従業員のリスク対策に対する理解度向上を図ることが考えられる。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

深津 嘉成

ビジネスリスク本部 主席研究員