高齢ドライバーのリスク① ~運転をやめるべきリスクと安全を取り戻せるリスクとは~

2016/12/12

目次

- 最近の事故から

- 高齢ドライバーの事故状況

- 高齢ドライバーの事故の特徴

- 高齢ドライバーのリスクモデル

- リスクにあった対策の必要性

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

高齢ドライバーのリスク① ~運転をやめるべきリスクと安全を取り戻せるリスクとは~ - TRC EYEPDF

北村 憲康

主席研究員

はじめに

2016年10月から11月にかけて、高齢ドライバーによる重大交通事故が続発した。事故はアクセル・ブレーキの踏み間違いによる暴走事故から、高速道路における逆走事故など様々である。本稿では、高齢ドライバーによる交通事故の内容を俯瞰し、事故に潜む高齢ドライバーのリスクを洗い出し、リスクに応じた対策の必要性を述べることとする。

1. 最近の事故から

2016年10月から11月にかけて、報道により伝えられた高齢ドライバーによる交通事故を表1にまとめた。報道により取り上げられた事故は人身事故で、かつ深刻な重傷者や死者を出したものが多い。また、直接的な事故原因は表中にもあるように、3つの原因によるものがある。まずは、アクセル・ブレーキの踏み間違いによる操作ミスによるもの、次に高速道での逆走やセンターラインオーバーなどの認識ミスによるもの、さらには交差点などでの安全不確認によるものである。特に、最近の重大事故では、操作ミスや認識ミスが原因と思われる事故が多い。これらの操作や認識ミスについての直接的な事故原因に対して、その背景にある原因としてよくいわれることが、事故を起こした高齢ドライバーに認知機能の著しい衰えや疾患としての認知症が疑われるということである。確かに認知症をはじめとして、運転に大きな影響を及ぼす疾患を疑わなければならないケースは少なくない。一方で、高齢ドライバーが起こした交通事故のすべてにそれを当てはめるのは根拠が十分ではない。次項では、さらに高齢ドライバーが起こした事故の詳細を確認し、その原因を検討する。

2. 高齢ドライバーの事故状況

ここ10年あまり、国内交通事故は大きく減少した。実際に交通事故による死者数でも、10年くらい前には1万人近くいたのに対して、最近では5千人を下回る水準まで減少した。この減少傾向は交通事故による死者のみならず、事故件数や交通事故により傷害を被った件数でも同様である。ところが、高齢ドライバーが起こした事故という観点では、件数は下がらず、むしろ全体が減少している分、全体事故に占める割合は増加している。その増加幅は10年前に比べ、ほぼ倍増している状況である。さらに、高齢ドライバーの事故率という観点では、事故比率ほど顕著な傾向はなく、もっとも高いのは20歳前後の若年層であり、その後30代、40代、50代で大幅に下がり、60代で上がり、70代ではさらに引き上がるという状況だが、30-50代に比べ比較的に高いという状況で、60代以降がたとえば 30-50代に比べ事故率が倍増しているなどのレベルではない。ただ、70代以降になると、死亡事故率はかなり上昇することがわかっている。このように、高齢ドライバーが起こした事故では、全体に占める事故割合は年々上がっているが、事故率として顕著に高いというレベルではなく、30-50代に比べ相対的に高いというレベルといえる。

表1 高齢ドライバーによる事故(2016年10月~11月)

| 発生日 | 場所 | 概要 | 運転者年齢 | 推定される原因 |

| 10/28 | 神奈川県 横浜市 |

軽トラックが集団登校していた小学生の列に突っ込み、男児1人が死亡、7人が重軽傷を負った。軽トラックの運転手に認知症の疑いがある。 | 87 | 認識ミス (認知症の疑い) 操作ミス |

| 11/10 | 栃木県 下野市 |

病院の正面玄関付近に乗用車が突っ込み、女性1人が死亡、2人がけがを負った。運転手がブレーキとアクセルを踏み間違えて急発進した可能性が高い。 | 84 | 操作ミス (ブレーキ、アクセル) |

| 11/14 | 茨城県 つくば市 |

市内の交差点で、軽トラックが軽乗用車と出合い頭に衝突し、車3台が関係する事故となり、1人が死亡、4人がけがを負った。軽トラック側に一時停止の標識があり、停止をしていなかった可能性が高い。 | 77 | 安全不確認 (一時停止無視) |

| 11/15 | 山形県 鶴岡市 |

市内の交差点で、軽乗用車が右折待ちをしていた路線バスに衝突し、バスの乗客など2人がけがを負った。軽乗用車側の運転手に信号無視の疑いがある。 | 85 | 安全不確認 (信号無視の疑い) |

| 11/16 | 千葉県 栄町 |

乗用車が対向車線を走ってきた軽乗用車と衝突し、5人がけがを負った。乗用車側がセンターラインオーバーをしていた可能性が高い。 | 75 | 認識ミス (センターライン オーバー) |

| 11/16 | 福岡県 福岡市 南区 |

乗用車が自動車販売店に突っ込み、ガラス製シャッターや試乗車などが破損した。運転手がブレーキとアクセルを踏み間違えて急発進した可能性が高い。 | 83 | 操作ミス (ブレーキ、アクセル) |

| 11/17 | 福岡県 芦屋町 |

乗用車がスーパーマーケットの出入り口に突っ込み、運転手が軽傷を負った。運転手がブレーキとアクセルを踏み間違えて急発進した可能性が高い。 | 74 | 操作ミス (ブレーキ、アクセル) |

※2016年12月1日現在

3. 高齢ドライバーの事故の特徴

高齢ドライバーの事故の特徴を検討する方法として、年齢別の事故の特徴を整理し、その上で高齢ドライバーとその他年齢層との事故の特徴を比較した。

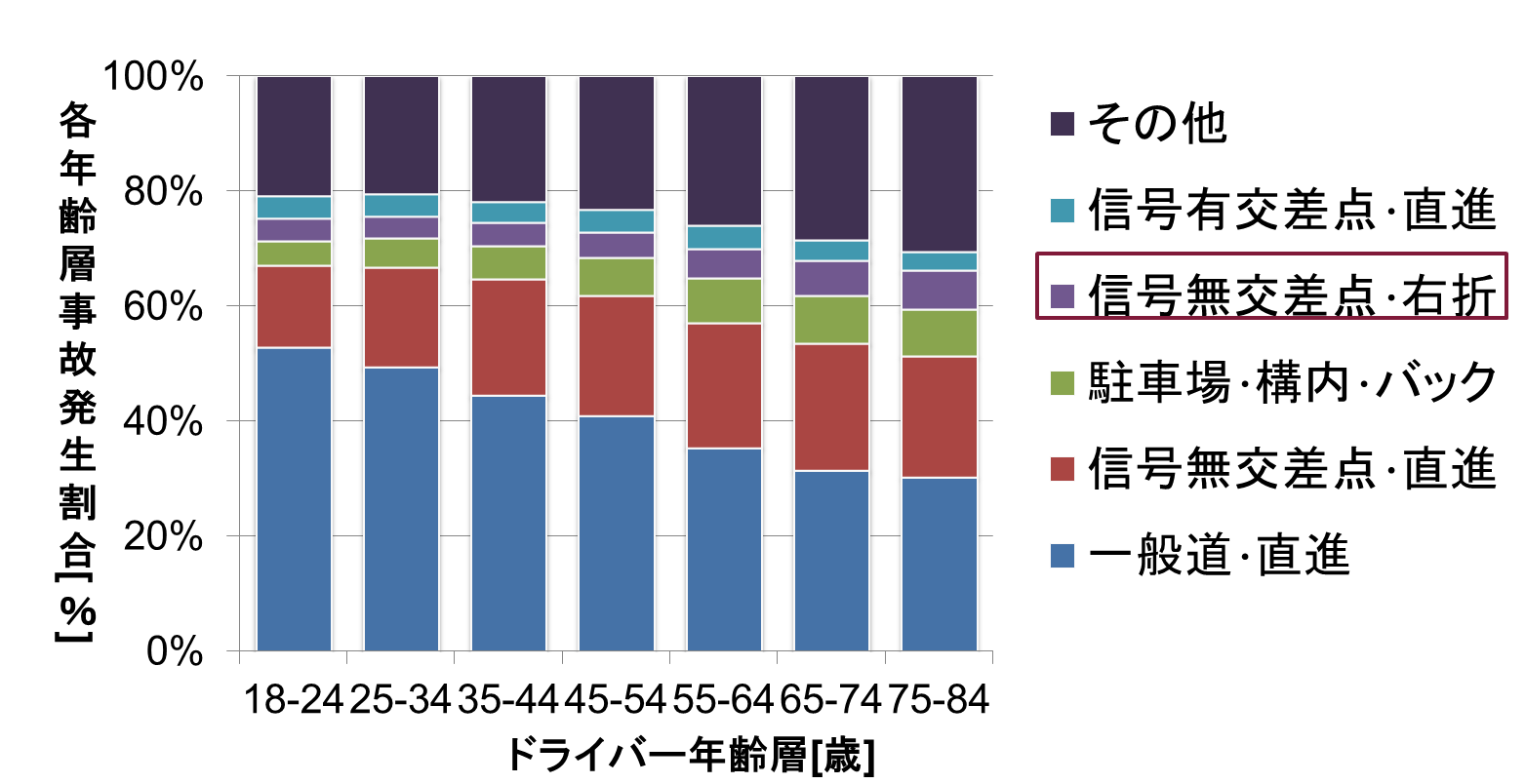

図1は年齢層別に事故の特徴を示した図である。これを見ると、加齢に伴い増える事故と減る事故があることがわかる。増える事故は、バック事故、右折事故、交差点での出会い頭事故で、減る事故は一般道直進時の事故で追突事故に代表されるものである。増える事故であるバック、右折、出会い頭事故に共通することは、複数の箇所で安全確認を要する交通環境であり、この点、一般道の直進時の場面で前方に確認する箇所が集中しているのとは大きく異なる。このことは、加齢に伴い、特に高齢ドライバーになると、前方だけではなく、左右、後方など多くの安全確認を必要とする交通環境で、バランスの良い安全確認が十分にできていない可能性のある高齢ドライバーが増えていることを示唆している。

このような多方向への複数の安全確認が十分ではないことの原因は、認知症をはじめとする特定疾患にのみあるとは限らない。むしろ、特定疾患以外のこれまでの高齢ドライバーの運転方法の蓄積によるものである場合も少なくない。たとえば、交差点進入時に自車が優先ではない場合は停止線前で停止をして安全確認をしなければならない。しかし、これまでの運転経験から、完全に停止をせずとも、減速をしながら確認することで危険は回避できると思えば、ドライバーは一時停止と十分な安全確認をいつの間にかしなくなるものである。もともとこのような運転癖ともいえる不安全な運転習慣を持っていれば、高齢ドライバーになっても同様の運転が続き、一方で身体的な機能は低下していることが多いため、事前の十分な予測や咄嗟の危険回避ができず事故になりやすくなることが想定される。また、身体的機能低下を正確にドライバー自身が理解していないことも少なくない。高齢ドライバーが若い頃のように、ある程度の速度を持って交差点へ進入をしても、左右や後方への安全確認がテンポよく、確実にできると思い込んでいるものの、実際には速度についてゆけず、確認の正確さが落ちてしまっていることもある。だが、このことを高齢ドライバーはあまり意識できず、これまでと同様の確認パフォーマンスがあるものと思って運転を続けてしまうのである。

図1 年齢別にみた事故原因の特徴

4. 高齢ドライバーのリスクモデル

ここまで述べたことを簡潔にまとめると、最近の高齢ドライバーが起こした事故では、暴走、逆走事故が目立ち、操作や認識ミスが主たる原因で、その背景には高齢ドライバーの認知機能の著しい衰えや疾患としての認知症を疑わなければならないものが少なくない。一方で、これまでの交通事故全体では、加齢に伴い増える事故があり、高齢ドライバーになり比率の上がる事故はバック、右折、出会い頭であった。これらの事故についての主たる原因は、多方向への確実な安全確認が十分ではないことが挙げられ、その背景には、高齢ドライバー自身の不安全な運転癖や身体的機能低下への正確な理解ができていないことが想定された。

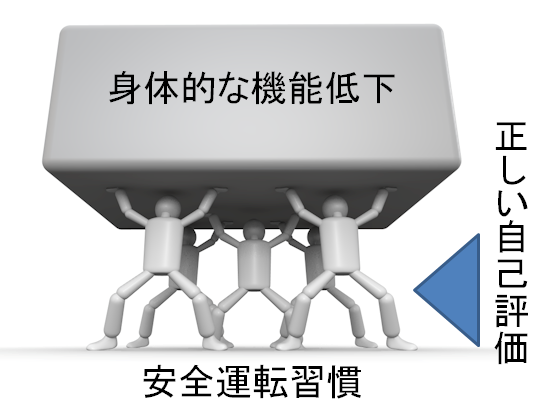

このように、高齢ドライバーの事故防止を検討する上では、事故内容やそれに伴う原因からアプローチする必要がある。本稿でいえば、認知症をはじめとする特定疾病を抱えた高齢ドライバーへの対応と不安全な運転癖を持つ高齢ドライバーへの対応と双方を検討しなければならないということである。まず、認知機能の著しい衰えや認知症を抱える高齢ドライバーについては、なるべく早期に発見し、運転をやめてもらわなければならない。このためには、早期に発見するということが対応ではもっとも重要となる。一方で、不安全な運転癖や身体的機能低下の正確な理解をしていないことが原因となる高齢ドライバーについては、運転チェックなどを通じて、現状を正確に理解してもらった上で、安全運転習慣を取り戻す努力やトレーニングをして、運転を継続してもよいと判断しなければならない。図2に高齢ドライバーのリスクモデルを示す。ここで大事なことは、認知症など特定疾病リスクを抱える高齢ドライバーは運転をやめさせ、図で示したように、身体的機能低下を正確に理解し、安全運転習慣により機能低下を支えようとする努力ができる高齢ドライバーは、運転を継続するための対策を多く講じる必要があるということである。

図2 高齢ドライバーのリスクモデル

5. リスクにあった対策の必要性

最近の高齢ドライバーが起こした重大事故を踏まえて、その対策で期待されていることは免許制度の改正と運転の自動化技術の促進である。これらに共通することは、いずれも高齢ドライバーにはなるべく運転をさせない方向へリードするものだ。免許制度の改正では、すでに2017年以降、現状では75歳以上の高齢ドライバーの免許更新時に行われている認知機能予備検査を、更新タイミングにかかわらず認知機能に関係があると思われる一定の違反をした場合には臨時で検査を行えるようにすることが決まっている。さらに、最近では、高齢ドライバーの免許更新タイミングを現状の3年から1年などへ短縮化させようと期待されていることがある。いずれも、高齢ドライバーのチェック機会を増やして、危険が発見されれば運転をやめてもらうことをリードしようとするものである。さらに運転の自動化については、基本的には高齢ドライバーに運転負担のかからない自動化レベルを想定した技術の普及であり、これも高齢ドライバーに運転をやめてもらい、自動化へ移行してもらえばよいとする考え方である。

これまで述べたように、高齢ドライバーの事故から想定される原因は、高齢ドライバー自身が身体的な機能低下に気づいていないことや不安全な運転癖によるものも多く、この場合は、運転をやめてもらう前に、機能低下への正確な理解や不安全な運転の修正を促す必要がある。つまり、運転をやめてもらう前に、運転を継続してもらうための支援をする必要があるということである。運転を継続してもらうための対策の詳細については、次回以降で述べる。ここでは、今後の対策では、高齢ドライバーに運転をやめてもらうためのものだけではなく、まずは運転を継続してもらう支援をむしろ優先させる必要があることを述べるにとどめる。

さいごに

高齢ドライバー対策において、運転を継続してもらう支援は、高齢ドライバー自身のためはもちろんであるが、社会全体としても求められるものである。現実的に考えても、高齢ドライバーのチェック機会を増やす免許制度の改正には、チェックを担う要員を大幅に増やす必要があるし、それには行政コストがかかる。また、高齢ドライバーに運転負担がない、いわゆる完全自動化を実現するためには、自動運転車のみならず、道路や通信設備の整備が求められ、これにも多くのコストがかかることを前提としなければならない。このようにコストが膨らむことは、今後の高齢社会の進行に伴う医療や介護や年金などの様々なコスト増大の中で許容されるとは限らない。さらに、行政サービスや設備に関するコストは、自治体レベルで見ても、負担ができるところと困難なところが分かれてしまう可能性が高く、結果的には高齢ドライバーへの対策としては不十分になる可能性も高い。このような観点からも今後の高齢ドライバー対策では、運転を継続してもらう支援を強化する必要があるだろう。

以上

(2016年12月12日)

参考情報

執筆コンサルタント

北村 憲康

主席研究員

参考文献

| 1) | 平成 27 年度 交通事故統計,警察庁(2016) |

| 2) | 北村憲康『シニアドライバーのための安全運転習慣 10』企業開発センター 交通問題研究室(2013) |

| 3) | 粂田佳奈「高齢ドライバの頻出事故分析手法の検討」自動車技術,Vol69,NO.1(2015) |