自動車運転における安全教育の本質③ ~目指すべき体制と構築のポイント~

2016/9/20

目次

- 体制の類型

- 体制構築の考え方

- 体制構築のためのポイント

- 交通安全教育の価値

- 体制構築が生み出すもの

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

自動車運転における安全教育の本質③ ~目指すべき体制と構築のポイント~ - TRC EYEPDF

北村 憲康

主席研究員

はじめに

企業の交通安全教育では、企業内の体制構築が不可欠と言われる。一方で、目指すべき具体的な体制は、企業毎に考え方が分かれてしまうことが少なくない。本稿では、企業の交通安全教育において、よく取られている体制の類型を示し、その上で、それぞれの内容を検討し、本質的な企業の交通安全教育を行う上で、目指すべき体制を示す。あわせて、その体制を構築するために必要なポイントをまとめる。

1.体制の類型

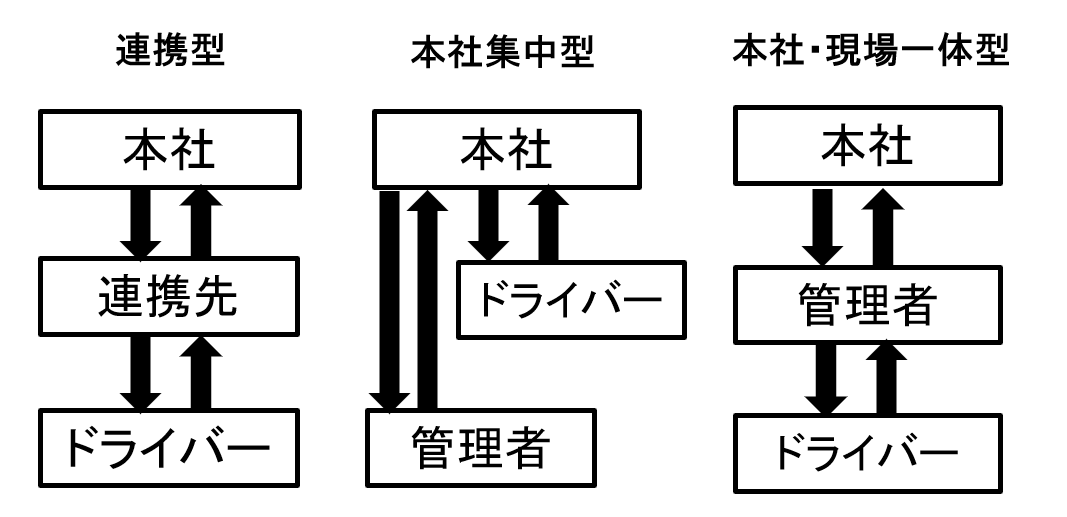

実際に取られている企業の交通安全教育の体制は大きく3つに類型化することができる。ひとつは連携型、次に本社集中型、もうひとつは本社・現場一体型である。そのイメージを以下に示し、それぞれの内容についてまとめる。

【企業の交通安全教育の体制の3つの類型】

(1) 連携型

これは、企業が交通安全教育を自動車教習所などの外部へ委託をしている場合などに取られることが多い。たとえば、新入社員や事故惹起者への教育を自動車教習所へ企業が委託する場合では、本社と連携先では、本社からは連携先となる自動車教習所へ委託する内容の確認が行われ、連携先から本社へは委託内容の確認や実施の報告がなされる。次に、連携先と社員であるドライバーでは、連携先となる自動車教習所からドライバーへ教育が行われ、その結果として、教育により達成した、あるいは残された課題が、連携先とドライバーの相互に得られるようになる。

この体制の交通安全教育上の課題は、本社、ドライバー、さらにはドライバーの上司となる管理者の相互の中で、ほとんどコミュニケーションすることがなく、教育を行う上でも、本社や管理者に役割がないことである。むしろ、教育が自動車教習所と社員であるドライバー間で完結しており、企業としての教育への関与が少ないと言わざるを得ない。企業の交通安全教育は常に企業が主体でなければならず、連携先を起用したとしても、そこで完結することなく、教育後のフォローやサポートを企業が主体的に行う体制が保管される必要があるだろう。

(2) 本社集中型

これは、企業が交通安全教育を行う上で、事故時の罰則などの規制を設けて、それが中心になる場合に取られることがある。たとえば、事故時の罰則として、事故後に一定期間、社用車を運転できないとした場合では、本社から、この罰則の内容と適用方法が管理者、ドライバーの双方に通知される。その後、罰則の対象となる事故が発生した場合には、管理者、ドライバーそれぞれから本社へ報告され、本社がそれぞれに対して罰則を適用する。

この体制の交通安全教育の課題は、活動が本社と管理者、本社とドライバー間で完結してしまう点である。この場合では、本社が設けた罰則の下では、管理者もドライバーも事故時に罰則を受けるということで共通している。本来は事故を起こさないための防止活動で、管理者とドライバー間で機能と役割があるべきであろう。

(3) 本社・現場一体型

これは、企業が交通安全教育を行う上で、本社が現場で日常的に行う安全活動を策定している場合に取られるものである。たとえば、事故防止のための運転目標を策定し、それらを励行している場合では、本社と管理者間では、本社から管理者へ運転目標の内容や、その教育と管理方法が指示として伝えられ、管理者は教育した結果などを本社へ報告するタスクを負うことになる。次に管理者とドライバーでは、管理者から本社の指示の下に教育や管理がなされ、ドライバーは管理者から教育と管理を受けることになる。

この体制が、企業で行う交通安全教育の目指すべき体制と言える。この体制では、本社、管理者、ドライバーのそれぞれが交通安全教育上で役割を持ち、相互にコミュニケーションがあり、機能的に結びついている。このことは、企業の本業活動では自然と取られているものである。企業の交通安全教育における体制で目指すことは、まず、その企業の本業と同じような体制を採用しているかどうかということであると言い換えてもよいだろう。

2.体制構築の考え方

企業の交通安全教育は企業活動中に起こす事故を最小限に抑えることを目的とするものであるはずで、これは企業責任の下で行われるものと考えなければならない。企業責任の下で行われるとすれば、その内容は、外部への委託で完結する、または企業内の一部の社員だけが請け負うものではなく、全社員が応分の役割と活動をしなければならない。さらに、その活動は一定期間ではなく、日常活動である必要がある。これらのことを踏まえれば、企業の交通安全教育は、企業の本業活動と切り離して行えるものではなく、むしろ一体化させることが本質であり、結果的には合理的ということになる。

3.体制構築のためのポイント

前述のように、企業の交通安全教育の体制を企業の本業と一体化させるためには、次に掲げる3つのポイントが重要となる。以下にそれぞれについて示す。

(1) トップの正確な理解とリーダーシップ

企業トップが、前出の本社・現場一体型の体制の必要性を正確に理解することがきわめて重要となる。企業トップは企業活動中の事故防止が重要であることを理解しないことはほとんどない。ところが、それを実現するための方法は、企業トップにより分かれる。本社・現場一体型の体制を理解してもらうためには次のようなステップを踏み、丁寧に説明をする必要がある。

ステップ 1 企業活動中の交通事故防止は企業責任として捉える。

ステップ 2 企業責任の下の活動は、全社員が参加するものであり、日常的に行われる必要がある。

ステップ 3 全社員参加、日常活動であるならば、企業の職制を用いたマネジメントが不可欠である。

ステップ 4 マネジメントを効率的かつ合理的に行うために、本社機能が企画、計画を周到に行う必要がある。

特に、ステップ 2 以下が分かれ目になりやすく、外部への委託で完結する、あるいは一部社員の役割とするなどの選択とならないように丁寧に理解を求めることが重要である。

(2) 管理者へのインセンティブの維持

トップの正確な理解とリーダーシップが得られたとしても、日常的な活動の中心は管理者層となり、彼らへの活動へのインセンティブを維持することは重要である。当初は経営トップの号令の下に旺盛な活動量が見込まれるが、徐々に活動量が落ちてゆくことが少なくない。このために、管理者が行う役割である教育と管理を指標化して、本業の評価に組み入れる工夫をしておきたい。たとえば、営業会社であれば、管理者に課せられている営業、収益目標と併記した形で、教育実施率、教育後のチェック状況、事故率、事故による損害費用を指標として組み入れることである。あるいは、コンプライアンスと併記して交通安全教育の実施状況を併記してもよいだろう。さらには、管理者の役割として大きい組織内の人材育成の評価に、社員への安全教育と管理を入れてもよい。いずれにしても、管理者本来の役割の中に交通安全教育と管理を組み込むことは重要である。

(3)日常教育内容の構築

トップの理解が進み、管理者へのインセンティブができたとしても、実際に行う教育内容が十分でなければ、交通安全教育そのものを維持することは困難である。教育内容は日常的に継続できるものでなければならないし、教育を受ける社員であるドライバーにとって合理的な内容でなければならない。以下に教育内容を策定する上でのポイントを述べる。

① 自社リスクを反映している。少なくとも自社のこれまでの事故分析を行い、繰り返し起こる頻度の高い事故への対応策を中心とする。

② ①に基づき、日常業務中に励行すべき運転目標を掲げる。運転目標は 5 つから 7つ程度のもので、無理のないものに策定する。

③ ②に基づき、運転チェックを定期的に行う仕組みを作る。

たとえば、管理者による定期的な添乗チェック、職場内の先輩社員によるアドバイスやチェックの機会を定期的に作るなどである。

さらに、ドライブレコーダなど機器を用いた運転チェックを検討してもよい。

このように、トップの理解とリーダーシップが本社主導の交通安全教育を立ち上げさせ、次に管理者へのインセンティブを維持することで、管理者が主体となった交通安全教育を実現させる。ここまでが企業の本業とほぼ同じような体制を構築するためのポイントである。さらに、日常教育内容の構築により、企業の交通安全教育そのものを支えることになるが、ここでは外部のノウハウを活用することなどは必要であろう。一方で、外部にすべてをアウトソースすることなく、あくまで自律的な活動を前提とすることはもっとも重要なことである。

4.交通安全教育の価値

企業で交通安全教育を行うためには、本業と一体となった体制を構築する必要があることを述べた。これは企業活動中の事故防止は企業責任として捉える必要があるからである。この捉え方が、企業の交通安全教育の価値そのものを決めるものである。

たとえば、食品メーカーであれば、「食の安全」を厳しく捉え、日々、弛まぬ企業努力をしているはずである。また、医薬品メーカーであれば、自社製品の副作用を最小限に抑え、少なくとも人命にかかわることがないよう、やはり、企業努力をしているはずである。そうした企業は、自社製品そのものだけではなく、自社製品の営業活動中の交通事故防止についても製品安全と同じレベルで捉え、事故防止の努力をしなければならないであろう。また、このことは食品メーカーや医薬品業に留まることではない。企業は社会へ価値を提供することで売上と収益を得る。価値を提供する企業は、その企業活動中に、人命を損なうような事故は最小限に抑えなければならない。これが企業責任である。

企業の交通安全教育の価値は、これまで述べた企業責任を具体的な活動により企業内と社会に示すことにある。なぜ示すことが必要かと言えば、交通事故は、企業側がいかなる努力をしていても、環境や他車(者)の影響により不可避な場合があるからである。交通安全教育は何らかの活動をしていれば事故防止を保証してくれるものではないからこそ、その内容と実施する体制を企業内と社会へ示し、合理的に理解され、受け入れてもらう必要があると考えなければならない。

5.体制構築が生み出すもの

企業の交通安全教育を実施する体制は、本社、管理者、社員であるドライバーがそれぞれに役割を持ち、日常的に活動を行うことが望ましい。これは、短期的な事故防止を実現させるためだけではなく、中長期的な企業の安全文化を構築するものと考えることが重要である。安全文化を持つ企業は、たとえば交通事故防止という観点では、全社員が事故防止の重要性については同じ価値観を持ち、事故防止を実現するための具体的な安全目標を常に共有しており、その状態が長く安定しているものだ。一方で、企業が業務中に起こす交通事故では、同業種であっても、その交通事故の発生率に大きな差があることが少なくない。この差は各企業における交通安全教育の量の差であると考えられるが、その量の差を決める大きな要素が企業の体制の差であるとも言える。逆に言えば、本質的な体制を築き運営を継続させることは、全社員の事故防止への価値観を同じように作り、事故防止を実現させる運転目標が遵守されることにつながるということである。そして、このことが企業内に安全文化を醸成することにつながるものである。

以上

(2016年9月20日)

参考情報

執筆コンサルタント

北村 憲康

主席研究員