系統用蓄電池を導入するうえで把握しておきたい施設リスクについて ~第2回長期脱炭素電源オークションに向けて~

2024/12/25

目次

- 長期脱炭素電源オークションにおいて注目される系統用蓄電池

- 系統用蓄電池導入時に把握しておきたい施設リスク

- 開発時のリスク把握に向けて

系統用蓄電池を導入するうえで把握しておきたい施設リスクについて ~第2回長期脱炭素電源オークションに向けて~ - Tokio-dR EYEPDF

執筆コンサルタント

伊藤 竜之助

企業財産本部 企業財産リスク第3ユニット 研究員

専門分野:自然災害、気象学/気象予報士

1.長期脱炭素電源オークションにおいて注目される系統用蓄電池

(1) 長期脱炭素電源オークションの概要

2025年1月に、第2回長期脱炭素電源オークションの応札受付が開始される。長期脱炭素電源オークションとは、容量市場を構成するオークションのうちの1つで、2023年度に第1回が開催された。

容量市場とは電力市場の1つで、将来の供給力(=発電することができる能力)を取引する市場として2024年度に導入された。容量市場が導入された背景として、中長期的な電力の安定供給への懸念があげられる。2016年4月以降電力の小売全面自由化により、余った電力を売ったり足りない電力を買ったりする電力の売買が活性化している。一方、2050年カーボンニュートラル実現に向けて再生可能エネルギーの拡大が進んでいる。再生可能エネルギーのうち太陽光・風力発電は発電量が気象条件に大きく左右されるため、火力発電所などの電源が需給バランスを調整することで電力を安定的に供給している。そのため、継続的な電力安定供給の実現には需給調整力を持った電源の新設やリプレイスが必要である。しかし、電源の新設やリプレイスには多額の費用や時間が必要であり、従来の電力市場では発電事業者が十分な投資予見性を確保できず、適切なタイミングで電源投資が行われない可能性がある。将来の供給力を事前に取引する仕組みを設けることで、適切なタイミングでの電源投資を促進し電力の安定供給を実現するために、容量市場が導入された。

容量市場で取引される供給力は、主にメインオークションで確保される。メインオークションでは、4年後に国全体で必要となる電力を試算し、毎年オークションを開催して4年後の供給力を確保する。メインオークションで確保された供給力が需要と一致しない場合は、追加オークションを開催して供給力を調整する※1。しかし、メインオークションや追加オークションは単年度で価格が決定されるため、発電事業者にとっては投資回収が見込みにくい制度である。この点を解決し、電力の脱炭素化と安定供給に資する新規投資を促進するために創設された制度が長期脱炭素電源オークションである。

長期脱炭素電源オークションでは、開催4年後から20年間の将来にわたる供給力について取引が行われる。応札対象となる発電方式には、火力発電のリプレイスや水素・アンモニア混焼への転換などに加え、太陽光発電所や風力発電所といった再生可能エネルギー発電所や系統用蓄電池も含まれている※2。

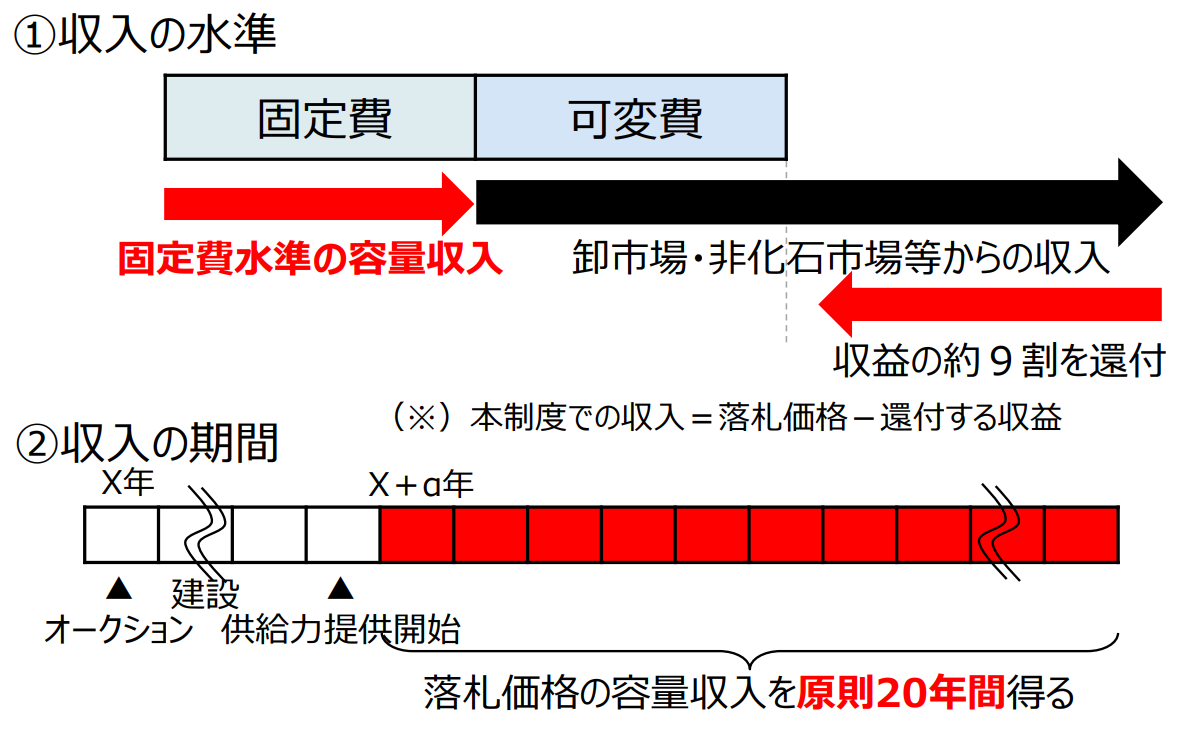

発電事業者は固定費(建設費・人件費など)に相当する金額で入札を行い、落札された場合は入札額相当の容量確保契約金を20年間受け取ることができる。一方で、落札電源がその他の電力市場で得た収益(可変費相当額を控除)の9割は電力広域的運営推進機関に還付する必要がある※3(図1)。このように、長期脱炭素電源オークションは高い利益率が期待できる制度ではないが、長期的に安定した収入が得られるため、投資回収計画が立てやすい制度である。

図1 長期脱炭素電源オークションにおける収入のイメージ

電力広域的運営推進機関「長期脱炭素電源オークションの概要について」※3より抜粋

(2) 第1回オークションの入札結果

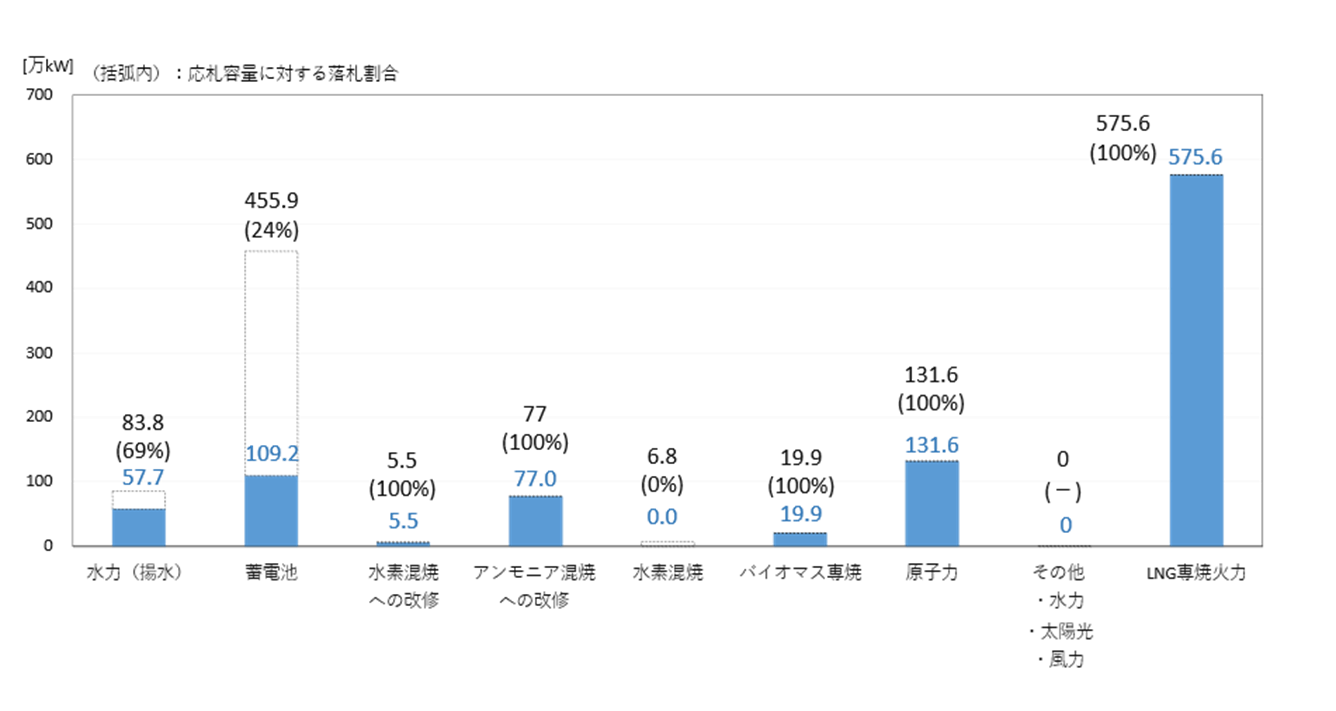

ここで、昨年度実施された第1回オークションの入札結果について説明する。発電方式別落札状況を見ると、落札容量が最大の電源はLNG専焼火力の575.6万kWであった。一方、応札容量に対する落札容量の割合を見ると多くの電源は100%であったが、系統用蓄電池は約24%と、応札事業者の間で激しい競争となった(図2)。

発電方式別に落札事業者の特徴を見てみると、LNG専焼火力や水力(揚水)は日系大手電力・ガス会社であるのに対し、系統用蓄電池は外資系インフラ投資会社、新電力会社、電力以外の業界の参入が見られた※4。

図2 発電方式別応札容量(黒字)・落札容量(青字)と応札容量に対する落札容量の割合

電力広域的運営推進機関「容量市場 長期脱炭素オークション約定結果(応札年度:2023年度)」※4より弊社作成

(3) 系統用蓄電池の導入増加の背景

近年、長期脱炭素電源オークションを含む系統用蓄電池の導入を行う事業者が増加している。系統用蓄電池導入の増加の大きな背景として、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた再生可能エネルギー拡大があげられる。1(1)節でも述べたとおり、太陽光・風力発電は気象条件による発電量の変動が大きいため、電力の安定供給が課題となっている。再生可能エネルギーの拡大に伴い、電力市場における需給調整力の価値が高まっている。さらに、需給調整力を持つ電源の中でも系統用蓄電池の導入が増加している要因として、以下の2つがあげられる。

□ 充電・放電の双方向性

需給調整力をもつ電源の中でも、蓄電池は充電・放電の双方向の取引が可能である。需要が低い時間帯に再生可能エネルギーが過剰に発電した電力を充電し、電力需要が高いタイミングで放電することが可能となり、これにより再生可能エネルギーの利用率を高めることが可能となる。

□ 2022年電気事業法の改正と補助金制度の強化

改正前の電気事業法上では、蓄電池は発電所や変電所の付属施設という扱いで蓄電池が単独で電力系統に接続した場合の位置付けが不明確であった。2022年の改正により、出力10MW以上の蓄電地から電力系統への送電が「発電事業」と明確に位置付けられ、企業が系統用蓄電池を設置しやすくなった。また系統用蓄電池投資への補助金制度の強化も蓄電池への新規投資促進の一因となっている。

2.系統用蓄電池導入時に把握しておきたい施設リスク

前述のように、系統用蓄電池の需要は拡大しているが、導入にあたっては様々なリスクが存在する。本稿では、その中でも特に自然災害リスクと火災リスクについて解説する。

自然災害や火災は、価格変動リスクや設備の故障リスクなどと比較して頻度の低いリスクだが、発生した場合の影響度が大きくなりやすいという特徴がある。自然災害や火災により設備に重大な損傷が生じた場合には、設備の修繕・再調達による経済的損失だけでなく、操業停止による利益損失も発生する。

自然災害リスクや火災リスクの蓋然性を低減するためには、計画段階において候補地の自然災害リスクを把握・評価したうえで適地選定を行うことや、火災等で設備が同時被災しないようレイアウトを工夫することが重要である。またリスクファイナンスの観点では、これらのリスクが顕在化した場合の損失額を保守的かつ定量的に評価することも重要である。

(1) 自然災害リスク

蓄電池は浸水に弱いという性質があり、自然災害リスクの中でも特に水災に注意が必要である。蓄電池のモジュールは通常、換気や冷却のため密封状態とされていない。そのため河川氾濫・内水氾濫や高潮により蓄電池が浸水すると短絡等が生じ、故障する可能性がある。

また、地震についても注意が必要である。揺れによりコンテナおよび蓄電池盤が転倒するリスク、モジュールがラック外に飛び出すリスクが想定される。拠点が海岸近くの場合には津波が襲来する恐れもある。

水災や地震といった自然災害に対しては、耐震工事や設備の嵩上(コンクリート等により設備を持ち上げ、設備の床面を地盤面より高くすること)等を行うことで被害の低減が一定程度期待できる。しかしこれらの対策は、設備の規模によっては高額な費用が発生する。例えば、蓄電池設備の嵩上にかかる費用の目安は数百万円である。計画段階で候補地の自然災害リスクを考慮した適地選定を行うことで、対策費用を抑えることができ、事業の経済合理性が高まる。

(2) 火災リスク

経済産業省「蓄電池産業の現状と課題について(2021年11月)」によると、全世界で2018年度から2021年度にかけて約40件の火災事故が発生している※5。メーカーの技術により蓄電池の耐火性能は年々向上しており、蓄電池火災の件数は減少傾向にあるが、近年でも蓄電池を出火源とする大規模な火災が発生している。

蓄電池のうちリチウムイオン電池の電解液、ナトリウム硫黄電池の正極および負極材、ならびにリチウム金属電池の電解液および負極材には、消防法上の危険物に該当する物質が使用されている。蓄電池の内部で起こる化学反応は放熱を伴い、一度発生した熱が内部の化学反応を促進させ、更なる熱の発生を引き起こす。過電流などにより化学反応が促進されると、急激な昇温により火災が生じることがある。消防庁が平成26年度、27年度に実施した実験では、地絡・短絡など、何らかの原因で蓄電池に大電流が流れると発火の危険があること、発火した場合には隣接する蓄電池に延焼拡大することが確認されている。またキュービクル開口部から炎が吹き上がり、周囲の可燃物が延焼する恐れがあることも確認されている※6。

以上のような過電流による発火の対策として、蓄電池には充電・放電を制御するバッテリーマネジメントシステム(BMS)が搭載されている。BMSは蓄電池の電圧や温度を監視しており、過充電や過放電が生じた場合には安全装置が作動して電流が遮断される。令和4年度の消防庁による報告においても、BMSの安全装置によって過電流が回避されることが実験により確認されている※7。

しかし、蓄電池は潜在的な火災リスクが高い設備であり、万全の防火対策を講じたとしても火災の発生確率をゼロにすることはできない。火災リスクを低減するためには、万が一火災が生じた際に被害を受ける範囲が小さくなるよう、レイアウト策定時点で隣接するセル、モジュール、蓄電池盤、コンテナ同士の離隔距離を十分に確保することが重要である。

3.開発時のリスク把握に向けて

本稿では、近年市場が拡大している系統用蓄電池導入時に把握しておくべき自然災害リスクと火災リスクの概要を説明した。災害や事故に見舞われた場合、大きな物的損害や脱炭素電源の安定供給が損なわれる恐れがあることから、開発段階においては、自然災害リスクを踏まえた適地選定、および火災・爆発リスクを踏まえた適切な設置計画が重要となる。

弊社では、損害保険分野で培われた損害評価の知見を活かし、自然災害および火災爆発リスクの把握に活用可能なサービスを提供している。

【自然災害リスク評価サービス】

系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギー発電施設に対する、自然災害リスクグレーディング評価を行う。以下の10種類の自然災害に対する対象敷地のハザードグレーディング評価、もしくは設備の脆弱性を考慮したリスクグレーディング評価が可能である。

・地震動、液状化、津波、火山噴火、強風、河川氾濫、高潮、地滑り・斜面崩壊、積雪、落雷

適地選定における自然災害リスクの把握、およびトップリスクの損失額を評価する前段階のスクリーニングとして活用できる。

【自然災害・火災爆発PML評価サービス】

系統用蓄電池をはじめとした再生可能エネルギー発電施設に対する、自然災害および火災・爆発PML(予想最大損失額)評価を行う。

本サービスでは、弊社データベースや自治体発行のハザードマップをもとに、設備の脆弱性を踏まえて施設のPMLを算出する。また、物的損害に伴う事業中断期間および利益損失の評価も実施している。利益損失については、長期脱炭素電源オークションにおける経済的ペナルティを反映した評価も可能である。

参考情報

執筆コンサルタント

伊藤 竜之助

企業財産本部 企業財産リスク第3ユニット 研究員

専門分野:自然災害、気象学/気象予報士

再生可能エネルギー発電施設のリスク評価

脚注

| ※1 | 電力広域的運営推進機関「容量市場メインオークション制度詳細について」 (https://www.occto.or.jp/market-board/market/files/20230718_youryou_shousaisetsumei.pdf) |

|

※2 |

電力広域的運営推進機関「長期脱炭素電源オークション容量確保契約約款」 (https://www.occto.or.jp/market-board/market/jitsujukyukanren/files/240904_kakuhokeiyaku_long.pdf) |

| ※3 | 電力広域的運営推進機関「長期脱炭素電源オークションの概要について」 (https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2023/files/202306_youryou_gaiyousetsumei_long_r.pdf) |

| ※4 | 電力広域的運営推進機関「容量市場長期脱炭素オークション約定結果(応札年度:2023年度)」 (https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2024/files/240426_longauction_youryouyakujokekka_kouhyou_ousatsu2023.pdf) |

| ※5 | 経済産業省「蓄電池産業の現状と課題について(2021年11月)」(meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/chikudenchi_sustainability/pdf/001_s01_00.pdf) |

| ※6 | 消防庁「蓄電池設備の火災危険に関する検証について」(fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-116/01/shiryou4.pdf) |

| ※7 | 消防庁「蓄電池設備のリスクに応じた防火安全対策検討部会報告書」(https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/post-116/03/houkokusho.pdf) |