企業にとっての太陽フレアリスクと対策

- 経営・マネジメント

2025/10/2

目次

- はじめに

- 太陽フレアの基礎知識

- 企業活動への影響例・他の災害との比較

- 企業における太陽フレア対策

- おわりに

企業にとっての太陽フレアリスクと対策 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

木村 圭佑

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:防災・BCP

長久 祐太朗

ビジネスリスク本部 研究員

専門分野:防災・BCP

近年、デジタル技術の進展により企業活動のネットワーク依存度が高まる中、太陽フレアによる電磁気的影響が事業継続上の新たなリスクとして注目されている。2025年は太陽活動の極大期にあたり、総務省等が対策指針を公表するなど、社会的関心が高まっている。太陽フレアは電力系統の障害、通信障害、衛星測位システムの精度低下等、現代社会のインフラに広範な影響を及ぼす可能性があり、100年に1回レベルの大規模フレアが発生した場合、企業の経済活動や国民生活に重大かつ長期的な影響をもたらすことが懸念される。

本稿では、太陽フレアの基礎知識と企業活動への影響を整理したうえで、太陽フレアの影響に対する実践的な対策を解説する。

1. はじめに

太陽表面上の様々な活動(以下、「太陽活動」)は約11年周期で活発化することが知られており、2025年はその極大期にあたる。特に、爆発を伴う太陽活動である「太陽フレア」による地球への影響は、電力系統の障害や通信障害、衛星測位システムの精度低下等、現代社会のインフラに広範な影響を及ぼす可能性がある。

こうした状況を受け、2022年6月に総務省は『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』を公表し、100年に1回またはそれ以下の頻度で発生する極端な宇宙天気現象による日本への社会的影響を最悪シナリオ[1]として整理した。さらに、2025年6月には国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)が『宇宙天気情報利用ガイドライン』と『宇宙天気情報利用の手引き』[2]を公表し、宇宙天気予報の活用方法や社会インフラへの影響について整理を行った。同時に、社会的影響に焦点を当てた新たな警報基準『宇宙天気イベント通報(SAFIR: Space weather Alert For social Impacts and Risks)』の運用が始まった。

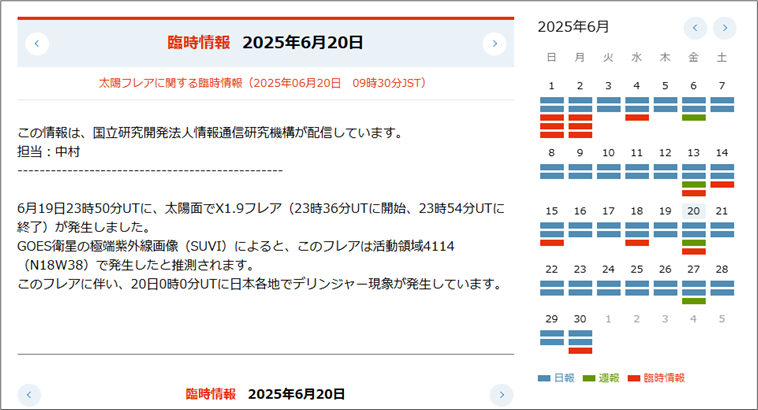

特に注目すべきは、2025年7月が太陽活動の極大期のピークと指摘されていた中で、6月20日にはX1.9フレア[3]が観測されるなど、予測どおり活発な太陽の活動が観測されていることである。同日にはデリンジャー現象[4]が観測されたものの[5]、従前の懸念に比べれば日常生活における被害は軽微に留まったとみられる。ただし、太陽活動は引き続き活発な状況にあるため、今後も引き続きの警戒が求められる。

本稿では、こうした太陽フレアのリスクに対して企業がどのように備えるべきか、基礎知識と具体的な対策について解説する。特に、従来の災害対策とは異なる太陽フレア特有の対策について詳述する。各企業は事業への影響や他の災害との対応の優先度を考慮したうえで、太陽フレア固有の対策と他の災害の対策の応用によって、効率的に太陽フレアに備えることが推奨される。

2. 太陽フレアの基礎知識

(1) 太陽フレアとは

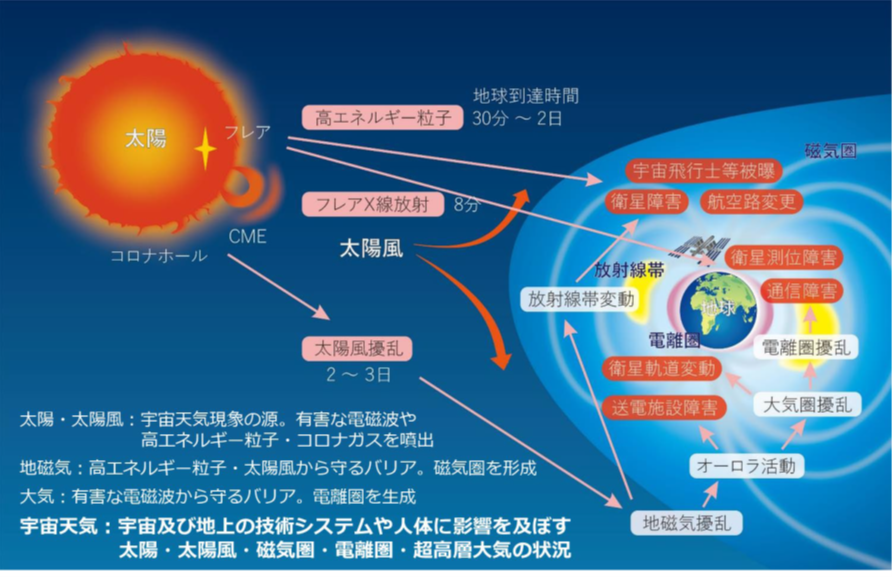

太陽フレアとは、太陽活動を起因とする宇宙天気現象の一つであり、特に我々の社会への影響が大きいことが知られている。図表1のとおり太陽フレアそのものは太陽表面で発生する爆発現象であり、短時間に大量のエネルギーを放出する。このエネルギーが電磁波(X線、紫外線、電波等)、高エネルギー粒子(太陽高エネルギー粒子:SEP)、プラズマ雲(コロナ質量放出:CME)として宇宙空間に放出され、地球に到達することで影響を及ぼすとされる。それぞれの物質・粒子は地球に到達するまでの時間が異なり、フレアX線は約8分、高エネルギー粒子は30分から2日間、CMEによる太陽風じょう乱は2~3日程度で地球に到達するため、それぞれの被害には時間差が生じることが知られている[6]。

図表1 宇宙天気現象の種類と発生する障害

出典:総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』 p.9より抜粋

また、以上の宇宙天気現象は、国連防災機関(UNDRR)と国際学術会議(ISC)が2021年に作成・2025年に更新版を公表した”HAZARD INFORMATION PROFILES[7]”において、地磁気嵐・電離圏嵐・電波障害・太陽嵐の4種類のハザードに分類され(図表2)、送電網の障害・測位システムの精度低下・通信障害・特定条件下にある人の健康被害等の被害を引き起こすおそれのあるものとして位置づけられている。

| ハザード | 定義 | 被害例 |

| 地磁気嵐 | 太陽嵐によって引き起こされる地球の磁場のじょう乱 | 地磁気誘導電流(GIC)による送電網の損傷、全地球測位衛星システム(GNSS)の精度・可用性の悪化 |

| 電離圏嵐 | 太陽からの放射線の突然の噴出により、電離圏F領域(高度160km以上の領域)で発生する乱れ | 短波帯通信の途絶、衛星電波の遅延量の大きな変動 |

| 電波障害 | 太陽フレアにより、短波通信が長時間にわたり減衰または途絶した状態 | 航行中の船舶や航空機との通信途絶、衛星による位置測定の誤差増加 |

| 太陽嵐 (太陽プロトン現象) |

太陽から地球近傍への大量の荷電粒子の到達 | 宇宙飛行士や極域の航空機乗客・乗務員の被ばく、人工衛星の損傷や制御不能、短波帯通信の途絶(デリンジャー現象) |

出典:UNDRR-ISC, HAZARD INFORMATION PROFILES (HIPs): 2025 version を基に弊社作成

(2) 太陽フレアの区分と過去事例

□ 太陽フレアの区分

太陽フレアの規模はX線の強さによってA、B、C、M、Xの5区分に分類され、Xクラスが最も強力である。各クラスはさらに1~9の小数を含む連続値で表現し(例:M1.0、M2...M9.9、X1.0、X2...)、X線の強度が10倍上がるごとにクラスが1つ上がる仕組みとなっている。例えばX1はM1より10倍の強度のX線が観測されたことを意味する。なお、X以上のクラスは設けられていないため、XクラスでX10、X20等10以上となる場合もある。

□ 過去の太陽フレア発生事例

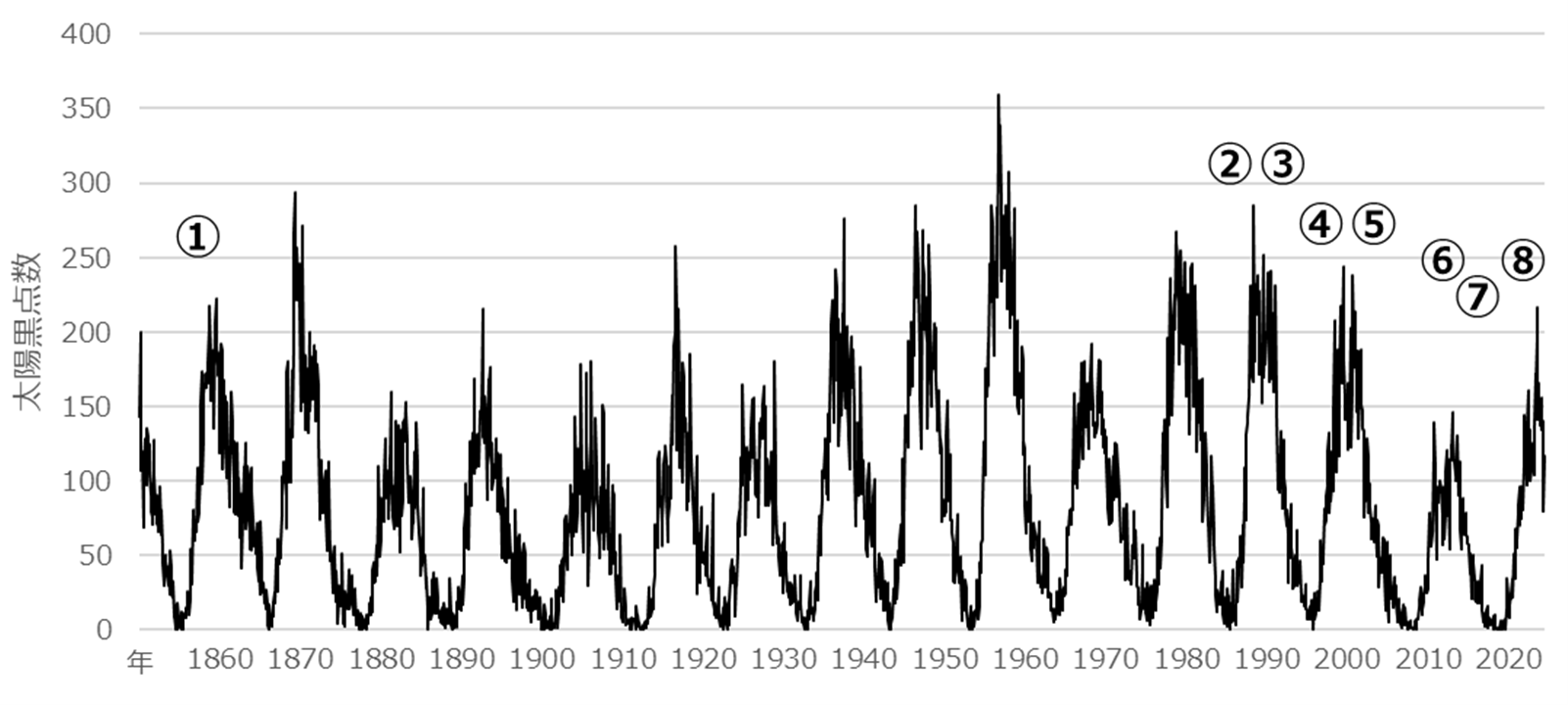

歴史上、最も有名な太陽フレア事象は1859年に発生した「キャリントン・イベント」である。これは観測史上最大の太陽嵐とされ、当時の電信システムに障害を発生させた。一部では電信用紙が自然発火するなどの現象も報告され、現象の規模はX80程度と推定されている[8](図表3①)。近年では、2003年10月から11月にかけて発生した「ハロウィン・イベント」が記憶に新しい。このときはX17.2やX10.0等の大規模フレアが連続して発生し、衛星障害やスウェーデンでの局所的停電等が報告された(図表3⑤)。

発生頻度については、Xクラスのフレアは太陽活動の極大期には年間数十回程度発生するが、X10を超える大規模フレアは太陽活動周期(約11年)に数回程度、キャリントン・イベント級の超巨大太陽フレアは100~500年に1回程度と推定されている。

なお、図表3は太陽の黒点数の推移についてグラフ化し、主要な太陽フレア発生事例と比較したものである。一般的に黒点が多いほど太陽活動が活発であるとされており、多くの太陽フレア発生事例がその活動の山で発生していること、活動の周期(黒点数の増減)が約11年であることが読み取れる。

|

|||

| No. | 時期 | 現象の規模 | 主な出来事 |

| ① | 1859年 | X80(推定) | キャリントン・イベント:通常みられる高緯度地方ではないキューバや博多でオーロラを観測、当時の電信システムで障害が発生 |

| ② | 1989年 | X4 | カナダのケベック州で約600万人に影響する大規模停電 |

| ③ | 1991年 | X9 | 放送衛星「ゆり3号a」の太陽電池が劣化し放送可能な衛星テレビチャンネル数が減少 |

| ④ | 2000年 | X5 | 観測衛星「あすか」が制御不能となり喪失 |

| ⑤ | 2003年 | X17.2 | ハロウィン・イベント:スウェーデンで約5万人に影響する停電、観測衛星「みどり2号」との通信が途絶し運用断念 |

| ⑥ | 2012年 | - | キャリントン・イベントを超える規模のコロナ質量放出(CME)を観測(地球への影響はなし) |

| ⑦ | 2017年 | X9 | 国内でカーナビ、スマートフォン等で用いる方式の衛星測位の精度劣化を確認、カリブ海のハリケーン被害の救援作業で無線通信障害発生、南米で航空機の通信が約90分間途絶 |

| ⑧ | 2022年 | M1 | 衛星インターネットサービス「Starlink」の通信衛星約40基が打上げ直後に機能停止 |

出典:ベルギー王立天文台 黒点数データセット[9]、落合翔「宇宙天気現象とその災害対策の現状」[10]p.4等を基に弊社作成

3. 企業活動への影響例・他の災害との比較

(1) 100年に1回レベルの太陽フレア発生時の社会的影響(最悪シナリオ)

総務省は『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』において、100年に1回またはそれ以下の頻度で発生する極端な宇宙天気現象による日本への社会的影響を最悪のシナリオとして公表している。公表されたシナリオでは、広域停電の発生や通信障害等の影響が被害発生直後から2週間後までの被害様相としてまとめられており、ネットワークやデジタルの依存度が高い現代社会においては、企業の経済活動や国民生活に重大かつ長期的な影響を及ぼすことが懸念される。特に、キャリントン・イベントのような超巨大フレアが発生した場合、現代においては当時の被害や他の自然災害とは異なる大きな事象が発生する可能性がある。

また、太陽活動の観測や宇宙天気予報配信等を行っていることで知られる国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)は、2025年6月に『宇宙天気情報利用ガイドライン』『宇宙天気情報利用の手引き』を公表した。「4. 企業における太陽フレア対策」で紹介する宇宙天気予報に関する解説のほか、発生する宇宙天気現象(太陽フレア等の現象の総称)による社会インフラへの影響についても整理が行われた。

本稿では、上述の両資料内容のうち、インフラ・ライフラインへの影響を図表4のとおり整理した。

| 電力 |

|

| 通信 |

|

| 衛星測位 |

|

| 交通・輸送 |

|

出典:総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』 p.13、

NICT『宇宙天気情報利用の手引き』等より弊社作成

(2) 事業への影響

企業が太陽フレアリスクに備えるためには、事業への具体的な影響を整理することが重要である。特に、電力、通信等様々なインフラへの影響は、ほぼすべての産業へ波及することが懸念され、対策立案は企業のリスクマネジメントにおいて重要な課題となる。公表されている最悪のシナリオや国内外の研究機関等から公開されている情報を踏まえると、特に計時システム、位置情報システム、通信、電力を使っている多くの事業への影響が予想される。例えばパソコン等の電子機器の停止、クラウドサービスの停止、ネットワークの障害発生、水道の停止等、事業に不可欠なリソースが利用できなくなる可能性がある。加えて、機械・電気設備においては、電磁気的影響により障害が発生する可能性もある。

(3) 一般的な災害リスクとの比較

企業が太陽フレアへの効果的な対策を講じるためには、まず予兆やリソースへの影響の範囲、影響期間等の特性を把握することが重要である。日本の代表的な災害リスクにおける予兆、発生頻度、影響、影響範囲、影響期間と比較した内容を図表5のとおり整理した。

| 太陽フレア (X10以上[11]) |

地震 (震度6強以上) |

風水害 (大雨特別警報級[12]) |

新興感染症 (パンデミック期[13]) |

||

| 予兆 | 事前予測可能 (年単位) |

突発的に発生 | 事前予測可能 (週、日単位) |

事前予測可能 (月、週単位) |

|

| 発生頻度 | 極低 (100年に1回) |

低 (数十年に1回) |

低 (数十年に1回) |

低 (数十年に1回) |

|

| 影響 | 人的 | - (地上における影響) |

高 | 低 | 中 |

| 物的 | 低 | 高 | 中~高 | ー | |

| 情報・通信 | 高 | 高 | 中 | ー | |

| サプライヤー[14] | 低~中 | 高 | 中 | 中 | |

| 影響範囲 | 世界的/広域 | 地域的/狭域[15] | 地域的/狭域 | 世界的/広域 | |

| 影響期間 | 中 | 中~長 | 短~中 | 長 | |

出典:弊社作成

4. 企業における太陽フレア対策

(1) 太陽フレア対策の全体像

企業は太陽フレアへの備えとして、他の災害と同様に体制構築と対策を行うことが望まれる。本章では、企業による太陽フレアへのハード・ソフトの両面での対策の一例を図表6に示す。なお、表内の対策には様々な災害に共通で活用できる対策(共通と表記)と、太陽フレア災害の特性に合わせて個別対応が必要な対策(固有と表記)が含まれている。太陽フレアは先述のとおり発生頻度は低いとされているため、既存の他災害を念頭に立案された対策・BCPのうち太陽フレアに有効な内容について流用するのが現実的な対応である。

| ソフト | ハード | |

| 体制 (予兆管理含む) |

|

- |

| 人的 | - | - |

| 物的 |

|

|

| 情報・通信 |

|

|

| サプライヤー |

|

|

出典:弊社作成

太陽フレアへの対策の多くはその他の災害と多くの部分で共通しており、例えば災害に対して全社的な体制を構築することは各災害で共通する対応である。一方で、宇宙天気予報の活用による予兆情報のモニタリングは太陽フレア固有のものであり、企業の経営者やリスク担当部門は、太陽フレアに関する基礎知識を習得し、警戒レベルの判断基準を理解しておくことが望まれる。予兆が確認された場合には、その他災害と同様に迅速に全社の対策本部を設置し、経営層の指揮の下で災害対応に取り組むことが重要である。

(2) 太陽フレア固有の対策

□ 宇宙天気予報の活用

太陽フレアへの効果的な対応の第一歩は、宇宙天気予報を活用した早期の情報入手及び対応検討体制の構築である。NICTは太陽フレア等に関する宇宙天気予報をウェブサイトやメールによって配信している。日々の予報に加え、突発的に大きな宇宙天気現象が観測された際の臨時情報についても、同サイトにて配信が行われている(図表7, 8は活発な太陽フレア発生に伴って実際に発出された臨時情報の例)。

図表7 NICT宇宙天気予報ホームページ

図表8 NICT宇宙天気臨時情報の例

出典:図表7, 8いずれもNICTホームページ[16]

また、以上に加え2025年6月より新警報基準に基づく宇宙天気イベント通報「SAFIR」の配信を開始した。これは先に紹介した従来の宇宙天気予報が行っていた現象の規模に関する発信に加えて、その社会的影響について通知を行う新しい宇宙天気予報である。より具体的に影響をイメージしやすいSAFIRを用いることで、企業は他の気象情報・防災情報と同様に情報収集を行い、警戒レベルに応じた有効な対応が期待される。

| 平常(Lv1) | 注意(Lv2) | 警報(Lv3) | 影響を受ける分野 | |

| 太陽フレア | <X1 | X1 | X10 | 通信・放送(HF帯) |

| プロトン [pfu] |

<1000 | 1000 | 100000 | 通信・放送(HF帯)、航空機被ばく |

| 1000 | 10000 | 宇宙システム運用 | ||

| 高エネルギー電子 [cm-2sr-1] |

<3.8x109 | 3.8x109 | - | 宇宙システム運用 (地球低軌道) |

| <3.8x108 | 3.8x108 | 3.8x109 | 宇宙システム運用(地球中軌道、静止軌道) | |

| 被ばく線量 [µSv/h] |

<30 | 地球高度150-600 FLの任意の地点で被ばく線量が30µSv/hを超えた場合 | - | 航空機被ばく |

| CMEの影響 | - | - | - | 【NICTが検討中】 |

出典:NICT『宇宙天気情報利用ガイドライン』 p.3を基に弊社作成

上表がSAFIRにおける基準値と影響を受ける分野の整理となっている。各企業は紹介した情報源等を参照したうえで、事業に影響を及ぼす現象の発生を認知した段階で対応検討体制を立ち上げ、当該事業の延期・中止・代替手段への切り替え等の対応について、適宜検討することが期待される。

□ 電磁気的影響に対する設備強化

太陽フレアによる電磁気的影響から重要設備を保護するため、ハード面での対策強化も重要である。特に、サーバー、通信機器、制御システム等、事業継続に直結する設備については、電磁シールドによる電磁的影響の遮蔽、サージアブソーバやサージプロテクタによるサージ対策等を講じることが重要である。

また、無停電電源装置(UPS)の容量拡大や、電力系統からの一時的な切り離し機能の導入により、地磁気誘導電流(GIC)による電力系統への影響から重要設備を保護することが可能である。これらの設備投資は、太陽フレアのみならず、落雷や電力系統の異常等、他の電磁気的リスクに対する保護効果も期待できるため、包括的なリスク対策として位置づけることができる。

5. おわりに

本稿では、太陽フレアという特殊な自然現象が企業活動に及ぼすリスクとその対策について解説した。デジタル化が進む現代社会において、太陽フレアの電磁気的リスクへの備えは今後ますます重要性を増すと考えられる。各企業においては、自社の事業特性を踏まえた対策の検討と実施が望まれる。

参考情報

執筆コンサルタント

木村 圭佑

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:防災・BCP

長久 祐太朗

ビジネスリスク本部 研究員

専門分野:防災・BCP

脚注

[1] 総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』において、過去の大規模イベントにおける研究や最新の学術研究、海外における同種の被害想定等を踏まえて策定されたシナリオ。

[2] NICT『宇宙天気情報利用ガイドライン』、『宇宙天気情報利用の手引き』(2025年6月19日)。総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』を踏まえ、宇宙天気情報の利用方法についてNICTが取りまとめたものである。

[3] 太陽フレアの規模の区分であり、A、B、C、M、Xの5段階のうち最大クラスを表す。詳細は、「2. 太陽フレアの基礎知識」を参照。

[4] デリンジャー現象とは太陽フレアによる現象の一つで、太陽フレアによって放出される強力なX線が地球の電離層(特にD層)に到達することで、短波(HF)帯の電波が突然吸収されて通信障害が起こることである。その他の太陽フレアによる現象や障害については、「2. 太陽フレアの基礎知識」を参照。

[5] NICT『太陽フレアに関する臨時情報(2025年06月20日 09時30分JST)』

[6] 総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』(2022年6月21日)

[7] Jacot des Combes, H. et al., Hazard Information Profiles (HIPs): 2025 version, UNDRR-ISC (August 5, 2025)を参照。同文書はハザードに関する包括的な情報を提供する文書で、302種類のハザードについて、①気象・水文、②地球外、③地質、④環境、⑤化学、⑥生物、⑦技術、⑧社会の8つのクラスターに分類・定義している。

[8] Hayakawa et al., "Magnitude Estimates for the Carrington Flare in 1859 September: As Seen from the Original Records", The Astrophysical Journal, Vol.954, No.1 (2023) において原図面の白色光観測の分析が行われ、X80(X46-X126) 程度と推定された。

[10] 落合翔「宇宙天気現象とその災害対策の現状」『調査と情報』 No. 1215、国立国会図書館(2023年2月7日)

[11] 総務省『宇宙天気予報の高度化の在り方に関する検討会報告書』で、最悪シナリオを「100年に1回またはそれ以下の頻度で発生する極端な宇宙天気現象として、2週間にわたるX10クラス以上の太陽フレアの連続した発生」と想定している。

[12] 大雨特別警報は数十年に1回の異常な状況で、重大な災害をもたらすおそれのある大雨に対して発表される。

[13] 厚生労働省『WHOにおけるインフルエンザパンデミックフェーズ』を参考に設定。

[14] 太陽フレアによるサプライヤーへの影響により、外部取引先からの製品の供給途絶や遅延などが想定される。

[15] ただし、地震により発生する津波は遠地においても被害をもたらす場合がある。

[16] 落合翔「宇宙天気現象とその災害対策の現状」『調査と情報』 No. 1215、国立国会図書館(2023年2月7日)