「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」を踏まえた企業に求められる対応

- 事業継続 / BCP

- 自然災害

2025/9/5

目次

- 首都圏大規模水害広域避難計画モデルの概要

- 広域避難計画モデルの検証:令和元年台風第19号を参考に

- 首都圏の企業に求められる広域避難計画モデルを踏まえた対応

- おわりに

「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」を踏まえた企業に求められる対応- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

高田 悠輝

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP

令和7年3月に「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」(以下、「広域避難計画モデル」という。)が公表された。荒川や江戸川の氾濫、東京湾の高潮等が発生すると、低地を中心に大規模な浸水被害が生じることが想定される。特に、多くの地域が海抜ゼロメートル地帯である東京の東部低地帯では、地域のほとんどが浸水する恐れがあり、その場合は自治体の行政区域を越えた「広域避難」が必要となる。こうした状況を踏まえ、内閣府と東京都は「首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会」を設置し、広域避難計画モデルを取りまとめた。

大規模水害における広域避難の特徴は、一般的な水害からの避難と比較し、「より早いタイミングから」「より遠方に」「より多くの人が」避難することにある。企業の水害対応においては、広域避難の特性を十分に理解していなければ、その対応が手遅れとなり事業継続に支障をきたす恐れがある。

本稿では広域避難計画モデルの概要を紹介する。そのうえで、浸水想定区域内に事業所を有する、または従業員が居住する首都圏企業にとって、広域避難計画モデルに対応するために、従来の水害対策や水害BCPをどのように見直すべきかを明らかにしていく。

1. 首都圏大規模水害広域避難計画モデルの概要

(1) 対象とする災害と影響範囲

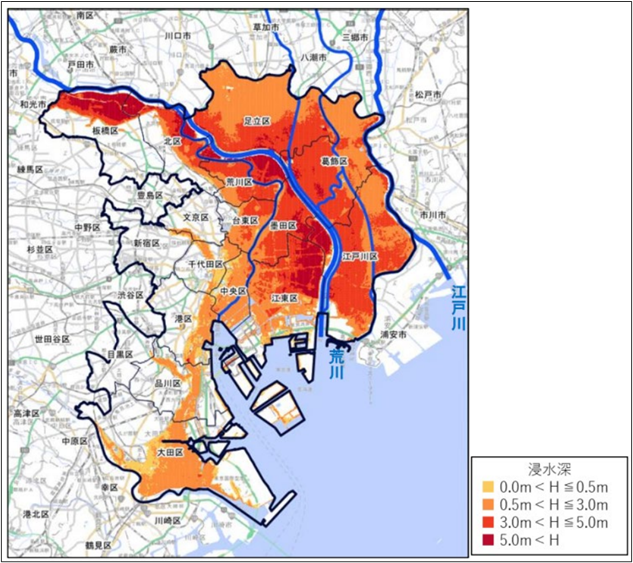

広域避難計画モデルが対象とする災害は、「東京東部低地帯に影響する荒川・江戸川の洪水」と「東京湾の高潮」である。災害の規模としては、広域避難が必要となるような「これまで経験したことのない規模の水害」[i]とされている。「これまで経験したことのない規模の水害」の具体的なイメージとして、荒川水系の河川をはじめ、東日本の多数の河川で堤防決壊が発生した令和元年台風第19号が参考となる。広域避難計画モデルにおいては「首都圏大規模水害広域避難タイムライン」が示されているが、モデル台風として「令和元年台風19号と同じ経路でより規模の大きな」[ii]台風を想定している。

広域避難計画モデルが対象とする地域は、荒川・江戸川の洪水と、東京湾の高潮の浸水想定区域に該当する17区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、目黒区、北区、板橋区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)である。したがって、17区のいずれかに事業所を有する、または従業員が居住する企業にとって、広域避難計画モデルの内容を理解し、それに即した水害BCPを整備することが重要となる。また、当該17区は、広域避難時に他の自治体への広域避難を実施する可能性がある自治体であり、これらとは別に広域避難者を受け入れる自治体も必要となる。よって、17区に所在しない首都圏の企業においても、広域避難の影響を受ける可能性があることに留意したい。

図表1 大規模水害による浸水の影響地域

出所:首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」p.7

https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/kouikihinan.html

(2) 広域避難を検討・実施する台風や降雨量の目安

広域避難計画モデルは、氾濫発生の72時間程度前からの広域避難の検討と48時間程度前からの避難開始を想定している。氾濫発生●●時間前、といったタイミングに応じた広域避難に関する情報の発表・発令基準の目安が定められており、各タイミングにおける避難方法等が示されている。

広域避難に関する情報の発表・発令基準の目安を図表2に示す。台風の中心気圧や降雨量の予測等を目安に高潮や洪水からの避難が検討され、広域避難に関する情報等が発表される。降雨量については、氾濫発生72時間前に、荒川流域で3日間積算平均流域雨量が400mmを越える場合に広域避難の検討を開始する。なお、洪水浸水想定区域図の前提となる雨量は、荒川が荒川流域の72時間総雨量632mm、江戸川が八斗島上流域の72時間総雨量491mmである。予測の不確実性が大きい氾濫発生72時間前では、洪水浸水想定区域図の前提となる雨量をやや下回る雨量が目安として設定されているが、氾濫発生48時間前の自主的な避難を促す情報では500mm、氾濫発生24時間前の広域避難を促す情報では600mmと、洪水浸水想定区域図の前提となる雨量に切迫する、もしくはそれを超過する雨量の目安が段階的に定められている。

| 想定時間 (目安) |

広域避難に 関する情報等 |

発表・発令の基準 (目安) |

| 氾濫発生 72時間前 |

広域避難の 検討開始 |

以下のいずれかの条件に合致した場合に検討開始。

|

| 氾濫発生 48時間前 |

自主的な避難を促す情報 | 以下のいずれかの条件に合致した場合に発表。

|

| 氾濫発生 24時間前 |

広域避難を 促す情報 |

以下のいずれかの条件に合致した場合に発表。

|

| 氾濫発生 9時間前 |

垂直避難を 促す情報 |

以下のいずれかの条件に合致した場合に発表。

|

| 氾濫発生 又はその直前 |

緊急安全確保 | 災害が発生又は切迫される際に発令。 |

出所:首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」p.15、赤字は弊社着色

https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/kouikihinan.html

(3) 想定される避難行動

避難行動は3通りが想定されている。①避難の必要なし、②自宅等での屋内安全確保、③自宅等からの避難、の3通りである。

②の自宅等での屋内安全確保が可能な条件は、家屋倒壊等氾濫想定区域外に所在していること、浸水しない上層階等の居室があること、浸水継続により生じうる支障を許容できること、のすべてを満たすことである。浸水継続により生じうる支障とは、電気・水道・トイレ等のライフラインが使用できなくなることや、食料等の確保が困難になることである。江東五区(墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区)を中心に、洪水の浸水は2週間以上、高潮の浸水は1週間以上継続する可能性がハザードマップにて指摘されており[iii]、支障は長期間に及ぶ可能性がある。

①及び②による安全確保ができない場合に、③の自宅等からの避難を行う。避難先として、知人宅やホテル等の自らが確保した避難先、行政が用意した自らの自治体内の避難先、行政が用意した他自治体の避難先(広域避難)が想定されている。浸水想定区域となる17区を対象とした試算では、広域避難を行う人数は約74万人に上ると試算されている[iv]。

企業においても、これらの避難行動が企業の事業継続や防災対応に与える影響を考慮する必要がある。例えば、浸水想定区域に居住する従業員について、避難を実施せず自宅に留まる場合でも、生活への支障が2週間以上という長期に及ぶ可能性があり、台風通過後も通常通りの出勤や業務が難しい場合がある。また、避難を実施する従業員については、避難対象者が非常に多いことから、避難先の確保で苦慮する可能性があり、企業として避難先の手配を支援することが有益となる場合があるだろう。広域避難計画モデルを踏まえた、事業継続と従業員の安全を両立させる水害BCPの検討が求められる。

| 避難行動 | 判断目安 |

| ① 避難の必要なし | ハザードマップ等で、浸水等の恐れがないと確認できる |

| ② 自宅等での屋内安全確保 | 以下のすべてを満たす

|

| ③ 自宅等からの避難 1. 自らが確保した避難先(知人宅、ホテル等) 2. 行政が用意した自らの自治体内の避難所等 3. 行政が用意した他自治体の避難所等(広域避難) |

①、②の避難行動では安全が確保されない |

出所:首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」p.8-9を参考に弊社作成

https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/kouikihinan.html

(4) 避難のタイミングと交通手段

広域避難計画モデルにおいては、発災3日前からの広域避難先施設の開設準備を想定しており、発災2日前~1日前から広域避難者の受入れを行うとしている[v]。このため、広域避難が必要な人の多くは、氾濫発生の48時間程度前から徐々に避難を開始すると考えられる。

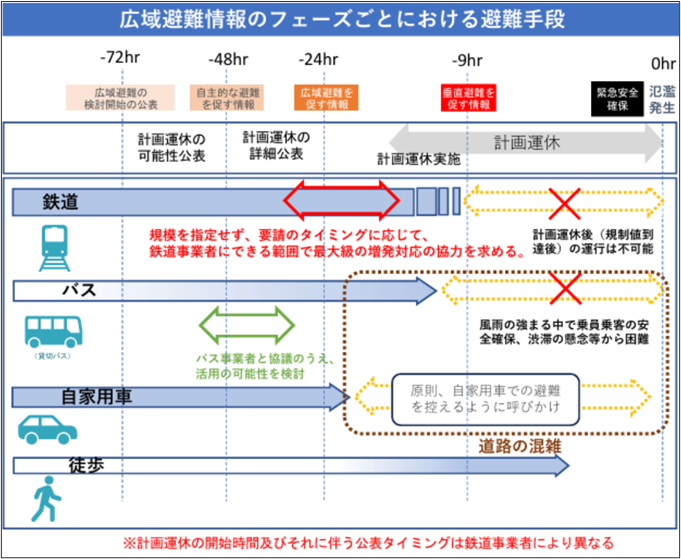

また、避難のタイミングに応じて、交通手段に制約が生じる。図表2で示したとおり、氾濫発生の72時間前から、「広域避難の検討開始」、「自主的な避難を促す情報」、「広域避難を促す情報」等が発表されるが、これらのフェーズごとの各交通手段の動きや制約が図表4のとおり検討されている。ここでは、輸送力が大きく広域避難時の主要な移動手段である鉄道と、企業の水害対策として利用が想定される自動車での避難や移動について特に着目する。

図表4 広域避難情報のフェーズごとにおける避難手段

出所:首都圏における広域的な避難対策の具体化に向けた検討会「首都圏大規模水害広域避難計画モデル」p.33の図から弊社抜粋

https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/kouikihinan.html

□ 氾濫発生72~48時間前:計画運休の実施可能性の公表

氾濫発生の72時間前には、広域避難の検討が開始され、鉄道事業者より計画運休の実施可能性が公表される。自治体等は、計画運休実施前までの早めの避難の実施を呼びかける。

企業においても、計画運休や避難に係る具体的な情報が公表され始めるこのタイミングから、本格的なBCP対応が開始されるだろう。

□ 氾濫発生48 ~24時間前:計画運休の詳細公表

氾濫発生の48時間前には、自主的な避難を促す情報が発表される。鉄道事業者からは、計画運休の実施の見通しについて、より詳細な情報が公表される。自治体等は早めの自主的な避難を呼びかけるとともに、避難時の混雑や渋滞を軽減するため、「出勤抑制・テレワークの要請、休校等による避難者以外の不要不急の移動の抑制」[vi]を呼びかける。

こうした呼びかけを踏まえ、氾濫発生の48時間程度前からは、より多くの企業が、事業所の営業縮小や休業、テレワークへの移行等の具体的な対応をとることになると考えられる。

□ 氾濫発生およそ24時間前:列車の増発と、自家用車利用自粛の呼びかけ

氾濫発生の24時間前には、広域避難を促す情報が発表される。鉄道は、東京都等の要請に基づき可能な範囲で列車を増発するなどして、輸送力の増強を行う。一方で、広域避難を促す情報の発表後は、道路の混雑の抑制や、緊急車両の通行に支障をきたすことを防ぐため、自家用車を利用した避難の自粛が呼びかけられる。

鉄道を利用した広域避難が比較的円滑に行われる最後のタイミングとなるため、企業はこの時間までには概ね水害対策を完了させており、従業員が避難行動を開始している状況としたい。また、避難行動を妨げる恐れのある車両等の利用は、このタイミング以降は企業においても控える必要がある。

□ 氾濫発生24~9時間前:避難のための交通手段は次第に限定される

氾濫発生まで24時間を切り、9時間程度前に迫るにつれて、交通手段は限られてくる。広域避難計画モデルにおいては、「鉄道は計画運休前に列車本数を徐々に減らしていくため、この時間帯に避難者が集中するとホームや駅舎内に人があふれ、運行が止まる恐れや乗りきれない恐れがある」[vii]と指摘しており、計画運休開始間際での避難を想定することには危険を伴う。

企業においては、このタイミングにおいては既に実施した対策の確認・維持が主な対応となるだろう。また、従業員は広域避難を開始・実施しており、居住する地域から離れた避難先にいる場合がある。安否確認システム等を用い、従業員の避難状況及び避難先を、氾濫発生前から把握しておくことも推奨される。

□ 氾濫発生9時間前~発災:垂直避難等の実施

氾濫発生9時間前には、垂直避難を促す情報が発表される。このタイミングでは鉄道等は既に運休しており、雨風も強まり始めていることが考えられる。遠方への避難が難しい段階のため、浸水想定区域では原則として、垂直避難をして安全を確保することになる。ただし、留まることが危険と判断されるような場所にいる場合は、一刻も早く安全に十分気をつけながら徒歩等により避難を行うかどうかの判断が求められる。

2. 広域避難計画モデルの検証:令和元年台風第19号を参考に

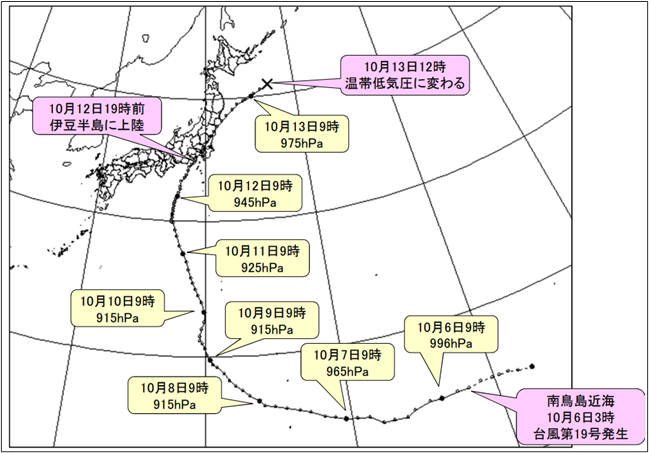

ここからは、広域避難計画モデルに示されている避難行動を実際の台風事例で検証する。首都圏大規模水害広域避難タイムラインでは、モデル台風として「令和元年台風19号と同じ経路でより規模の大きい台風」が設定されており、検証には令和元年台風第19号(図表5)を用いる。当時の気象状況や計画運休の状況は図表6で時系列に整理した。なお、氾濫発生時刻はモデル台風の氾濫発生時刻である10月12日22時としている。

図表5 台風第19号 経路図

出所:東京管区気象台「令和元年 台風第19号に関する気象速報」p.1

https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191012/20191012.html

| 月日 | 令和元年台風第19号当時の状況 | |

| 気象状況 | 鉄道の状況 | |

| 10月9日 氾濫発生 72時間以上前 |

気象庁 報道発表(昼過ぎ)

|

|

| 10月10日 氾濫発生 72~48時間前 |

気象庁 報道発表(昼過ぎ)

|

JR東日本 計画運休の可能性公表(昼頃)

|

| 10月11日 氾濫発生 48~24時間前 |

気象庁 報道発表(昼前)

|

JR東日本 計画運休の詳細公表(昼頃)

|

| 10月11日22時00分 モデル台風における氾濫発生24時間前(広域避難を促す情報の発表) | ||

| 10月12日朝 氾濫発生24時間前 |

|

JR東日本 計画運休の実施(10時頃~)

|

| 10月12日昼 氾濫発生9時間前 |

|

|

| 10月12日深夜 |

|

|

| 10月12日22時00分 モデル台風における氾濫発生時刻 | ||

出所:下記資料を参考に弊社作成 (警報については、浸水に関連の高い種別の警報が対象17区で初めて発表された時刻を示す)

気象庁 「報道発表資料」(2019年10月9日、10日11日)

https://www.jma.go.jp/jma/press/index.html?t=1&y=01

東京管区気象台「令和元年 台風第19号に関する東京都気象速報」

https://www.data.jma.go.jp/stats/data/bosai/report/2019/20191012/20191012.html

日本経済新聞「台風19号、JR東日本が計画運休検討 小田急や西武も」(2019年10月10日)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50825040Q9A011C1CE0000/

日本経済新聞「東海道新幹線、12日運休 首都圏在来線も順次取りやめ」(2019年10月11日)

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50877520R11C19A0MM0000/

国土交通省「台風第19号に伴う鉄道の計画運休の実施予定について」(2019年10月11日)

https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_fr1_000056.html

□ 「氾濫発生24時間前」がいつの時間帯なのかにより、移動手段が制約を受ける

広域避難計画モデルでは、氾濫発生の24時間前に広域避難を促す情報が発表され、同じようなタイミングで列車が増発し、多くの住民が広域避難することが想定されている。しかし、台風第19号においては、氾濫発生の24時間前は、11日22時にあたる。日没後の、終電が迫っているこの時間から避難を開始することは現実的でない。また、当時は12日昼前からの計画運休が実施された。発災当日の12日に鉄道を利用して避難できる時間は、始発から計画運休実施までの数時間と非常に限られていた。さらに、12日早朝から大雨警報等が発表されるほど雨が強まっていたことにも着目したい。

このように、夜遅くに発災が想定される事例では、氾濫発生24時間前からの避難では手遅れとなる可能性がある。この事例で、安全かつ確実に広域避難を実施するためには、氾濫発生の24時間以上前となるが、11日昼過ぎには事業の継続・縮小・停止やテレワークへの切り替えが済んでおり、広域避難を実施できる状態とすることが望ましいといえる。

□ 企業が水害対策を本格化するタイミングは氾濫発生の72時間程度前から

企業の規模や立地によるが、上述の避難タイミングを考慮すると、組織的に従業員の広域避難や、資産の安全な場所への移動を確実に実施するためには、氾濫発生の概ね48~36時間前にあたる11日午前中までには企業の水害対策が概ね完了している必要がある。逆算すると、企業が水害対策を本格的に実施するのは氾濫発生の概ね72時間前となる10日頃からになるだろう。そのためには、気象予測等の情報収集は、氾濫発生の72時間以上前より実施している必要がある。

このように過去の災害に当てはめて広域避難の実施を検討すると、通常の避難以上にリードタイムを持った情報収集や意思決定、対策の実施が重要であり、モデル台風のように、氾濫発生が深夜である場合等には、さらに対応が前倒しとなる点が改めて確認できる。また、広域避難計画モデルが想定する大規模水害をもたらす台風は、令和元年台風第19号よりも規模の大きい台風である。本検証で示した時系列よりもさらに早いタイミングで雨風が強まり、計画運休等が実施される可能性もある。企業においては、これらの情報を参考に理解を深め、大規模水害における広域避難の特性に応じた先手の対応が求められる。

3. 首都圏の企業に求められる広域避難計画モデルを踏まえた対応

(1) 広域避難特有の企業の課題

水害も一定程度考慮してBCPを策定している企業は少なくない[viii]一方で、広域避難計画モデルへの対応はこれからであるという企業が多いと考える。そのため、本章では、従来の水害BCPでは不十分な恐れのある、広域避難特有の課題を以下のとおり整理する。

□ 対応に必要なリードタイムが非常に長い(目安は、氾濫発生72時間前から)

広域避難計画モデルでは、より早いタイミングからの交通手段について水害対策が求められる。本格的な水害対策は2日前や1日前から、というタイムラインを引いている企業も多いだろう。広域避難計画モデルが示す、自家用車による避難の原則禁止のタイミングや、鉄道の計画運休のタイミングを考慮すると、氾濫発生の24時間前からの避難では遅く、48時間~24時間前までのタイミングで避難開始が必要となる従業員は一定数いると考えられる。令和元年台風第19号のような夜間の発災の場合も考慮すると、早めからの避難の実施は重要である。従業員の避難行動を支援するためには、止水板の設置や車両等の退避、事業所の営業縮小や休業といった企業の水害対策は、氾濫発生の72~48<時間程度前からの検討・実施が必要となる。

□ 広域の浸水を想定した避難先や退避先の確保が必要

広域避難においては、どこに避難・退避するかが課題となる。浸水想定区域が広域に及ぶため、他の市区町村への避難が必要となることに加え、広域避難者が数十万人に及ぶことから、浸水しない地域には多くの避難者が殺到することが想定される。避難先について平時より確認するとともに、従業員が避難先の確保に苦慮することを想定し、企業として避難先の確保を支援することも選択肢となる。

また、企業の資産等も想定浸水区域から退避させる必要がある。被害軽減のためには、会社の車両や移動可能な資産をあらかじめ浸水想定区域外や立体駐車場等の高所へ退避させることが有効である。大規模水害時には多くの企業が一斉に資産等を退避させることが想定されるため、円滑な対応のためには平時から退避先やその方法を検討する必要がある。可能であれば、浸水想定区域外に所在する取引先等と、大規模水害時に車両等を一時退避できるよう協定を結んでおくことも推奨される。

□ 自動車の利用等、移動手段に大きな制約が生じる

氾濫発生の24時間前に広域避難を促す情報が発表されると、その後は自家用車による避難を控える呼びかけが行われる。緊急車両の通行を優先することが目的であるため、企業の車両の移動も、この時間は控える必要がある。車両の移動を伴う対策は、氾濫発生の24時間以上前に完了させる必要がある。

また、広域避難計画モデルの内容からはやや離れるが、大規模水害特有の課題として、「浸水継続時間が2週間以上と長期に及ぶ場合の事業継続対応」、「荒川の氾濫に加えて利根川・多摩川等でも氾濫の可能性がある場合の対応」等も考慮すべき課題として挙げられる。

(2) 企業がとるべき対応

以上の課題を踏まえた、企業がとるべき対応をまとめると図表7のとおりとなる。台風が発生しリスクが顕在化した段階での対応はもちろんだが、平時から広域避難計画モデルに対応したBCPを整備し、リスク顕在化時の対応内容や判断基準を定めておくことが推奨される。

| タイミング | 企業がとるべき対応 | |

| 事前対応 | 平時 |

|

| 顕在化時の対応 | 氾濫発生 72~120 時間前 |

|

| 氾濫発生 72時間前 |

|

|

| 氾濫発生 48時間前 |

|

|

| 氾濫発生 24時間前 |

|

|

| 氾濫発生 9時間前 |

|

|

| 氾濫発生 |

|

|

| 氾濫終息後 |

|

出所:弊社作成

4. おわりに

首都圏の企業にとって、広域避難計画モデルの内容や広域避難の特性を理解し、平時から備えることは重要である。特に広域避難計画モデルが対象とする17区に事業所を有する、または従業員が居住する企業は、既に策定しているBCPが広域避難計画モデルに対応した内容となっているか点検し、可能なところから見直しを検討し、随時更新することを強く推奨したい。

近年の気候変動に伴い、今後日本付近の台風の強度(中心気圧)はより強く、個々の台風の降雨量は増加する可能性が指摘されている[ix]。広域避難計画モデルが想定する、大規模水害をもたらす台風への備えの必要性はさらに増していくだろう。本稿が、企業における水害対策の強化のきっかけとなることを期待する。

[2025年9月5日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

高田 悠輝

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任研究員

専門分野:防災・BCP