「防災気象情報に関する検討会」報告の概要(速報)

- 自然災害

2024/8/22

目次

- 現状の防災気象情報の体系

- 本検討会における防災気象情報の体系整理

- 企業に求められる対応

- おわりに

「防災気象情報に関する検討会」報告の概要(速報)- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

石井 俊行

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任

専門分野:防災・BCP

近年我が国では、数々の水害や土砂災害に見舞われ、その都度、防災気象情報やその伝え方を改善してきた。この結果、個々の情報の高度化や市町村の防災対応支援強化に一定の効果があった一方で、情報の種類の多さや分かりづらさが指摘されてきた。そこで気象庁および国土交通省水管理・国土保全局では、受け手の立場に立ったシンプルで分かりやすい防災気象情報について検討するため、令和4年(2022年)1月より「防災気象情報に関する検討会」(以下、「本検討会」とする)を開催し、令和6年(2024年)6月に、検討の成果として報告書「防災気象情報の体系整理と最適な活用に向けて」を公表した[1]。本稿では、主に以下に係る検討内容の概要をまとめるとともに、企業が今後講じるべき対応について触れる。

- 洪水等に関する防災気象情報の体系整理

- 土砂災害に関する防災気象情報の体系整理

- 高潮に関する防災気象情報の体系整理

- 防災気象情報の名称

1.現状の防災気象情報の体系

はじめに、現状の防災気象情報の体系を理解するため、「防災気象情報」、「警戒レベルと警戒レベル相当情報」および「キキクル(警報の危険度分布)」について簡単に整理する。

(1) 防災気象情報について

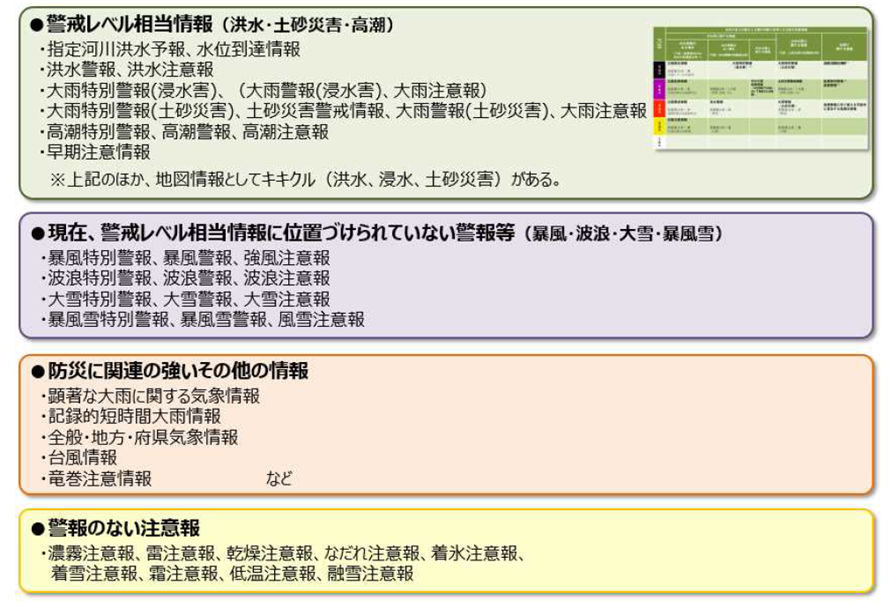

気象庁、水管理・国土保全局や都道府県等が、自治体等の防災機関が行う防災対応や、住民自らの防災行動に資するよう発表する情報を防災気象情報という。注意報、警報、特別警報、土砂災害警戒情報、指定河川洪水予報等図1に示す気象、土砂崩れ、高潮、波浪および洪水に関する様々な情報が含まれ、その範囲は多岐にわたる。市町村から発令される避難情報は、災害種別ごとに基準が設定されており、防災気象情報は発令を判断する際の目安となる重要な情報として位置づけられている。

本検討会においては、「対応や行動が必要な状況であることを伝える簡潔な情報」である警戒レベル相当情報(洪水・土砂災害・高潮)および「その背景や根拠となる、現在の気象状況とその見通しを丁寧に解説する情報」である防災に関連の強いその他の情報の2種類の情報を対象に検討が行われた。

図1 様々な防災気象情報

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(本文)より抜粋

(2) 警戒レベルと警戒レベル相当情報について

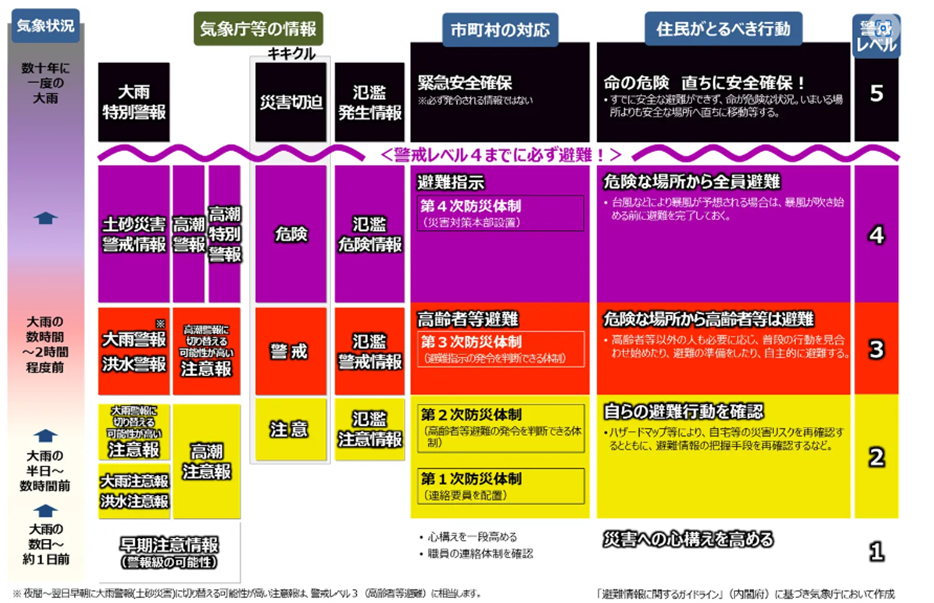

次に、警戒レベルとは、災害発生の危険度ととるべき避難行動を、住民が直感的に理解するための情報である。住民が災害発生の危険度を直感的に理解し、的確に避難行動がとれるよう、災害発生のおそれの高まりに応じて5 段階の「警戒レベル」を用いて伝えられる。

一方で多くの場合、防災気象情報は、市町村が発令する避難指示等よりも先に発表される。そのため、避難指示等が発令されていなくても、防災気象情報により住民が自ら避難の判断ができるよう、令和元年(2019年)の警戒レベル導入時に、図2に示すとおり、関連する防災気象情報が、警戒レベルに相当する情報(警戒レベル相当情報)として位置づけられた[2]。しかしながら、既存の情報がそのまま「警戒レベル相当情報」として整理されたため、同じ「特別警報」であっても警戒レベル相当が異なる、あるいは、同じ現象を対象とした情報でも、名称・発表主体・発表基準が異なる等、受け手にとっては複雑で分かりにくいという課題が生じている。

図2 段階的に発表される防災気象情報と対応する行動

出典:気象庁ホームページより抜粋

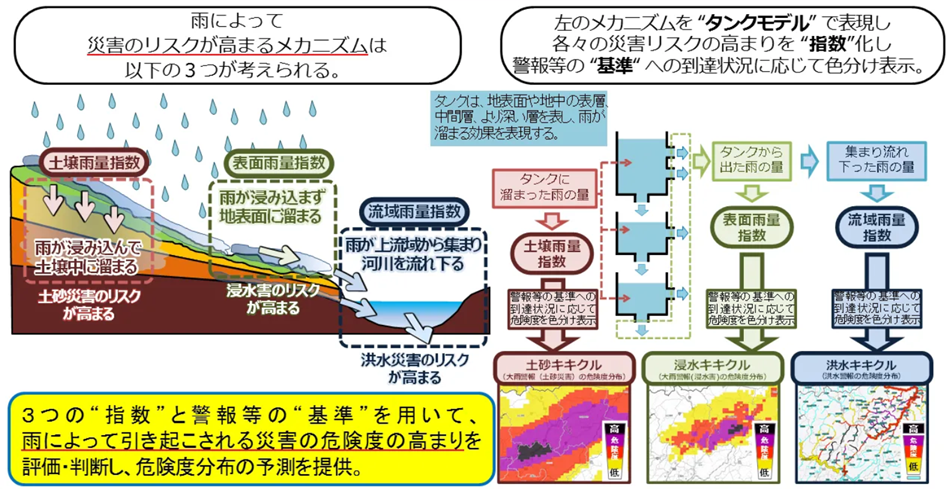

(3) 「キキクル(警報の危険度分布)」について

気象庁では、雨水の挙動を模式化し、それぞれの災害リスクの高まりを表す指標として表現した土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数の技術開発を進めてきた。気象庁のホームページ上では、大雨や洪水による災害の危険が、どこで、どのレベルで迫っているかを、リアルタイムに地図上で視覚的に知ることができる情報として、「キキクル(警報の危険度分布)」[3]が公開されている。ここでは、土砂災害・浸水害・洪水の3種類の危険度を5段階に色分けした情報が1km四方の領域で細かく表示されるため、警報・注意報よりもピンポイントで危険度の高い地域を把握することができる。

図3 雨によって引き起こされる災害発生の危険度の高まりを評価する技術

土壌雨量指数・表面雨量指数・流域雨量指数と危険度分布

出典:気象庁ホームページより抜粋

2.本検討会における防災気象情報の体系整理

本検討会では、警戒レベル相当情報を中心に、情報の体系整理や個々の情報の見直し・改善方策、情報のより一層の活用に向けた取組み等について検討が行われ、その成果が取りまとめられた。なお、現状の警戒レベル相当情報は、現象ごとに「洪水等に関する情報」、「土砂災害に関する情報」および「高潮に関する情報」の3つに整理されていることから、本検討会でも、それぞれの情報ごとに体系整理の検討がなされている。以下に、その概要を整理する。

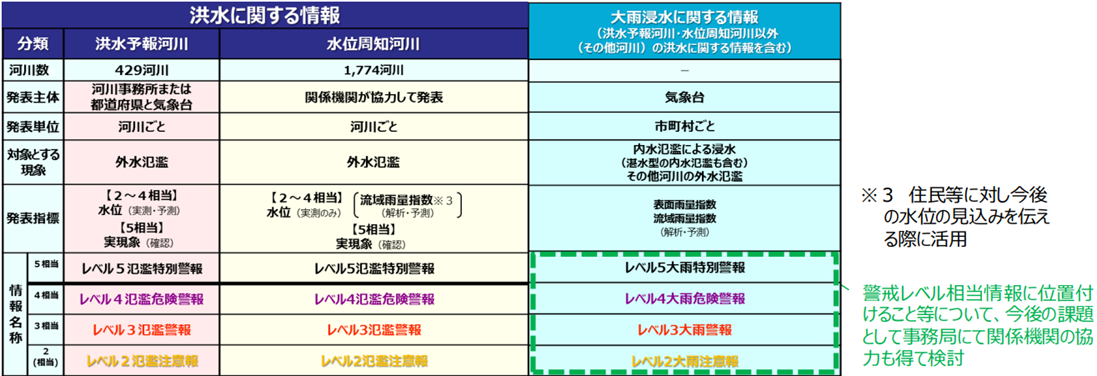

(1) 洪水等に関する防災気象情報の体系整理

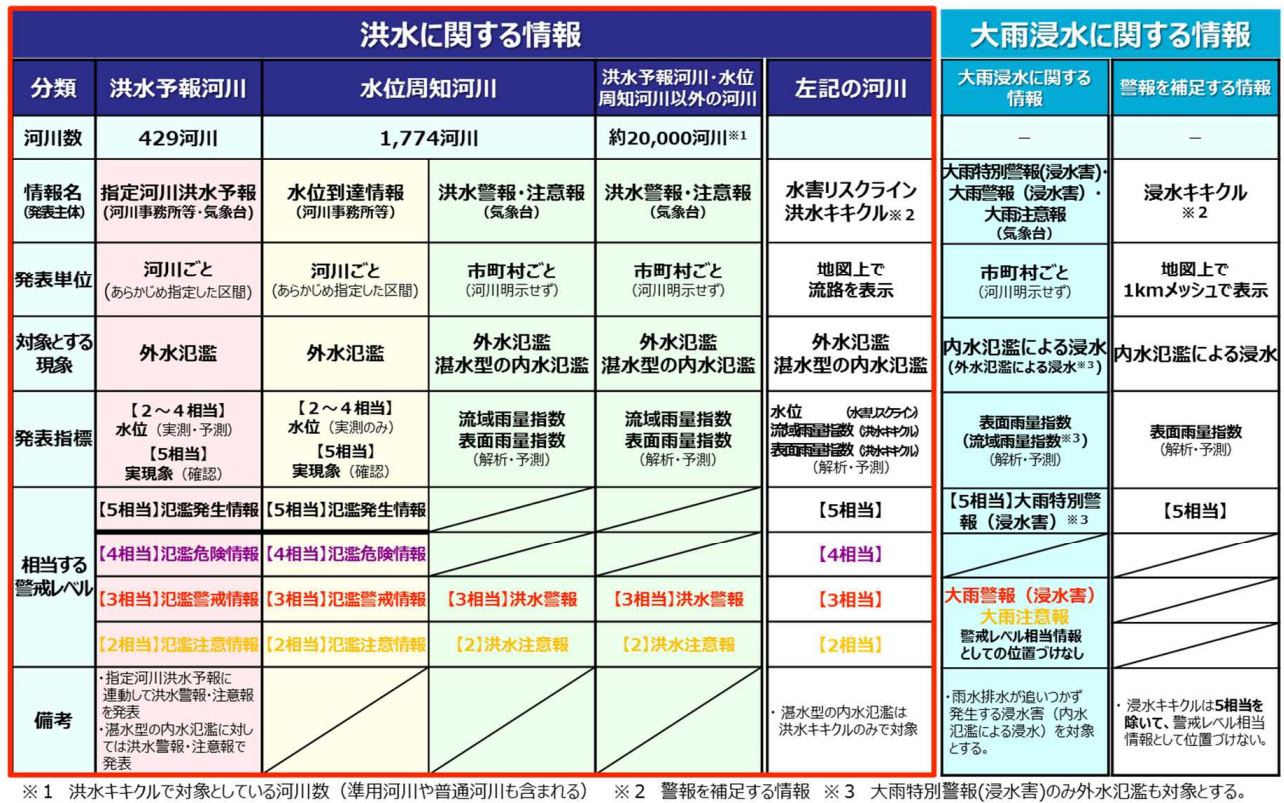

□ 現行の洪水等に関する防災気象情報と課題

現行では、洪水等に関する防災気象情報[4]は、表1に示すとおり、河川の区分ごとに3種類の情報がある。

- 指定河川洪水予報:洪水予報河川を対象に、河川ごとの水位の実測と予測、氾濫の発生を伝える

- 水位到達情報:水位周知河川を対象に、河川ごとの水位の実測、氾濫の発生を伝える

- 洪水警報・注意報:洪水予報河川以外の河川(水位周知河川を含む)を対象に、市町村ごと(一部市町村を分割して発表する場合がある。)に洪水による災害発生のおそれを伝える

現行の情報に関して、洪水予報河川を対象とした情報については、現時点で大きな課題はないことから、体系を変更しないこととされた。

一方で、水位周知河川およびその他河川については、改善が必要な課題があるため、体系整理の検討が行われた。具体的には、発表主体が、「河川事務所または都道府県」あるいは「気象台」の2系統であること、発表単位が、河川ごとの場合と、市町村ごとの場合の2種類あること、その他河川を対象とした警戒レベル4相当および5相当情報がないこと等の課題に対して検討がなされた。また、関連する防災気象情報として、気象庁が発表する内水氾濫による浸水等を対象とした「大雨特別警報(浸水害)、大雨警報(浸水害)および大雨注意報」があり、その他河川を対象とした情報への統合についても検討された。

表1 現状の洪水等に関する防災気象情報

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(本文)より抜粋

□ 体系整理の検討内容

【水位周知河川を対象とした情報について】

現状では、国や都道府県による河川単位の実況情報(氾濫危険情報、氾濫警戒情報等の水位到達情報)と気象庁による市町村単位の予測情報(洪水警報・注意報)が別々に発表されているが、情報の発表は、関係機関が協力して一本化することが提言された。

また、市町村が発令する避難情報は、どこの河川が氾濫するかを認識したうえで発令することが重要なことから、そのトリガーとなる防災気象情報も、河川単位で発表することが適切であるとされた。さらに、住民等の避難行動の判断の後押しとなる、流域雨量指数[5]を活用した今後の水位の見通しに関する情報を伝える必要があるとされ、表2のように水位周知河川を対象とした新たな情報の考え方が整理された。対象とする現象を示すワード案として、洪水については「氾濫」を、大雨浸水については「大雨」が示された。

| 警戒レベル相当 | 発表基準 | 備考 |

| 5相当 | 堤防の決壊や越水・溢水が発生した場合 | 水位等の蓋然性が高い情報の活用についても検討。 |

| 4相当 | 実測水位が氾濫危険水位に到達 | 流域雨量指数の予測値が明瞭な上昇または横這い傾向にある場合に、その旨を伝える(伝え方は今後検討)。 |

| 3相当 | 実測水位が避難判断水位に到達 | |

| 2相当 | 実測水位が氾濫注意水位に到達 |

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)をもとに弊社作成

【その他河川を対象とした情報について】

現状では、警戒レベル4相当および5相当の情報がないため、これらの情報を新たに設けることについて検討が行われた。しかしながら、その他河川は対象が約20,000河川あり、河川単位で発表するにはさまざまな課題があると考えられた。そのため、市町村単位で気象庁より発表される大雨浸水に関する情報との統合について検討された。その結果、その他河川の外水氾濫により生じ得る影響は、洪水予報河川や水位周知河川と比較すると規模が小さいと考えられること、その他河川における外水氾濫の危険度(洪水キキクル)は、内水氾濫の危険度(浸水キキクル)と同じようなタイミングで高まることを踏まえ、市町村単位で発表する大雨浸水に関する情報に統合して情報をシンプルにすることが適切であると考えられた。ただし、大雨浸水に関する情報を警戒レベル相当情報に位置づけること等については、技術面、伝達面等からさまざまな課題があるため、今後の課題として事務局にて関係機関の協力も得てさらに検討する必要があるとされた。

□ 全体の整理

以上の検討結果から、洪水に関する情報体系については、以下の2点にまとめられ、表3のとおり整理された。

- 洪水に関する情報については、河川氾濫による社会的な影響が大きい河川(洪水予報河川、水位周知河川)の、外水氾濫を対象とした河川ごとの情報として整理し、これまでの市町村ごとの情報発表(洪水警報、洪水注意報)は行わない。

- その他河川の外水氾濫については、内水氾濫とあわせて市町村ごとに発表する「大雨浸水に関する情報」として整理する。

表3 洪水等に関する防災気象情報の改善イメージ

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

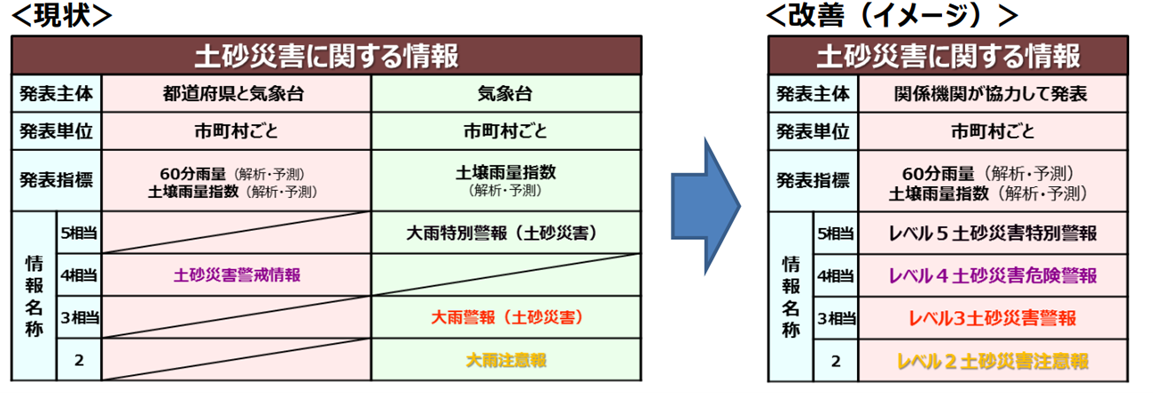

(2) 土砂災害に関する防災気象情報の体系整理

現状の土砂災害に関する防災気象情報は、表4の<現状>に示すとおり、気象台が発表する「大雨特別警報(土砂災害)・大雨警報(土砂災害)・大雨注意報」と、都道府県と気象台が発表する「土砂災害警戒情報」の2系統となっており、相当する警戒レベルによって情報名称が異なっている。また、発表基準に用いる指標も前者は「土壌雨量指数」[6]、後者は「土壌雨量指数」に加えて「60分雨量」が採用されており、統一されていない状況にある。

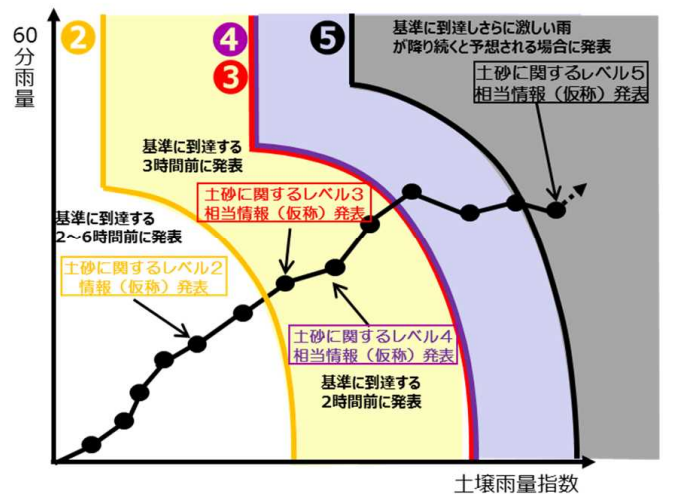

本検討会では、まず発表基準に用いる指標を「土壌雨量指数」と「60分雨量」の2種類に統一することとし、災害発生の確度に応じて段階的に発表する情報とするため、発表基準を図4のようなイメージで運用することが示された。また、現在2系統から発表されている各警戒レベル相当情報を一本化し、関係機関が協力して発表することを提言した。対象とする現象を示すワード案としては、「土砂災害」が示され、最終的な改善イメージは表4の<改善(イメージ)>のとおり整理された。

表4 土砂災害に関する防災気象情報の体系整理

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

図4 防災気象情報(土砂災害)の発表基準のイメージ

※図中の黒丸は、60分雨量と土壌雨量指数を1時間ごとにプロットしたもの

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

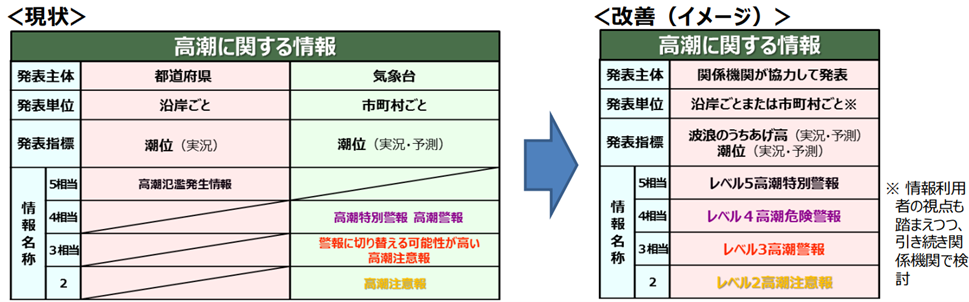

(3) 高潮に関する防災気象情報の体系整理

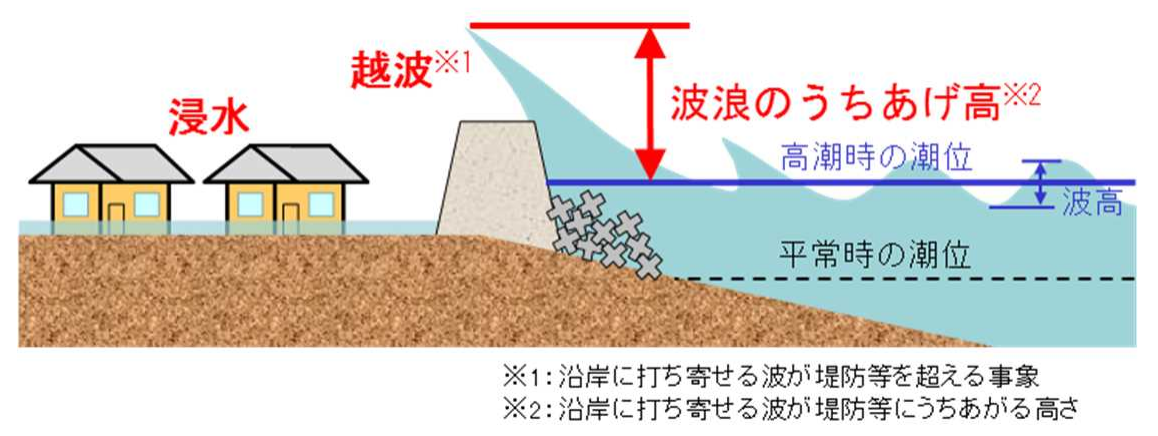

現状の高潮に関する防災気象情報は、表5の<現状>に示すとおり、都道府県が沿岸ごとに発表する「高潮氾濫発生情報」と気象台が市町村ごとに発表する「高潮特別警報、高潮警報、高潮注意報」の2系統がある。気象台発表する情報は、警戒レベル2~3相当のものであり、「高潮特別警報」と「高潮警報」が同じ警戒レベル4相当情報に位置づけられている。また、都道府県が発表するものは、警戒レベル5相当情報のみである。発表指標については、現状の情報は潮位のみに基づき運用されており、図5に示すとおり沿岸に打ち寄せる波(波浪)を考慮できていないという課題があった。

表5 高潮に関する防災気象情報の体系整理

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

図5 沿岸に打ち寄せる波が堤防を越えて流入することによる浸水(イメージ)

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(本文)より抜粋

本検討会では、高潮に関する防災気象情報は、潮位だけではなく沿岸に打ち寄せる波浪(うちあげ高)や高潮は水位の上昇が早いことを考慮し、基準となる水位を段階的に設定するのではなく、表6に示すような災害発生または切迫までのリードタイムに応じて情報を発表することが適切であるとされた。また、現在2系統から発表されている各警戒レベル相当情報を一本化し、関係機関が協力して発表することを提言した。対象とする現象を示すワード案としては、「高潮」が示され、最終的な改善イメージは表5の<改善(イメージ)>のとおり整理された。

| 警戒レベル相当 | 発表基準(イメージ) |

| 5相当 | ・実況水位(潮位+波浪のうちあげ高)が基準値に到達し、かつ、これを超える水位が継続すると予想される場合 ・実況潮位が堤防天端高に到達 ・堤防等の決壊、背後地の浸水を確認 |

| 4相当 | ・概ね〇時間後の予想水位(潮位+波浪のうちあげ高)が堤防天端高に到達 ・実況潮位が設計高潮位又は地盤高の高い方に到達 |

| 3相当 | ・概ね〇時間後の予想潮位(潮位+波浪のうちあげ高)が堤防天端高に到達 ・概ね〇時間後の予想潮位が設計高潮位又は地盤高の高い方に到達 |

| 2相当 | ・概ね〇時間後の予想潮位(潮位+波浪のうちあげ高)が堤防天端高に到達 ・概ね〇時間後の予想潮位が設計高潮位又は地盤高の高い方に到達 |

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)をもとに弊社作成

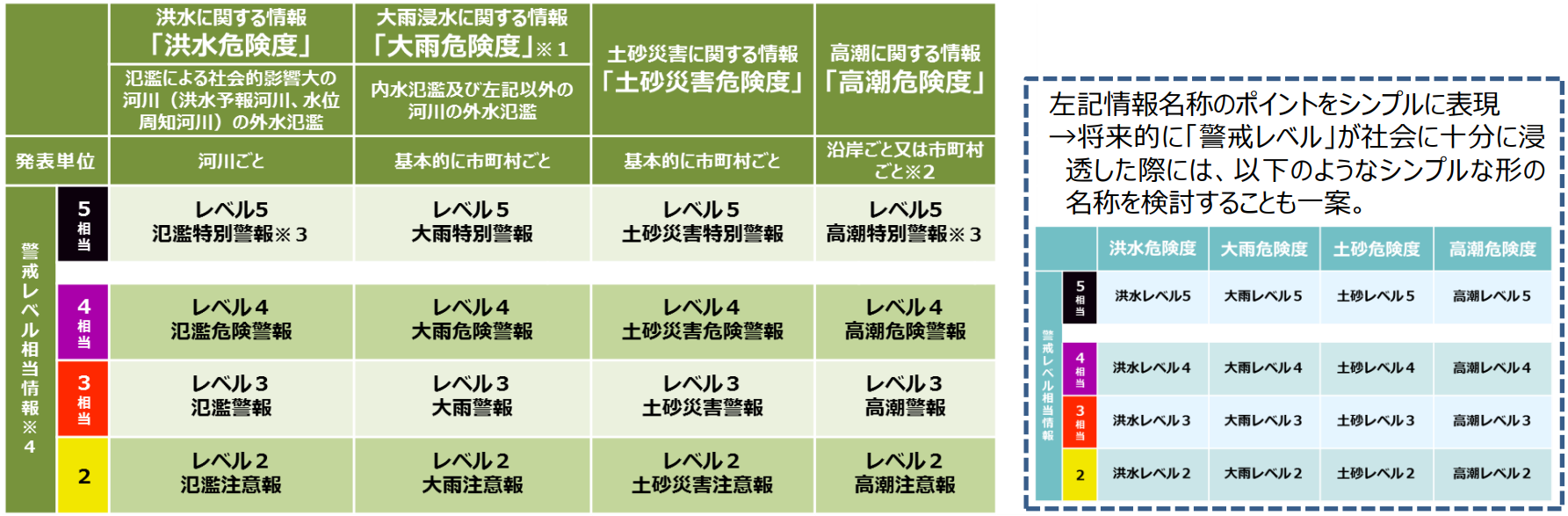

(4) 防災気象情報の名称について

本検討会においては、以上の検討で整理された警戒レベル相当情報および解説情報の名称についても検討され、望ましいと考えられる案がまとめられた。以下に主だったものについて抜粋する。なお、情報名称の最終決定は、法制度や実際の情報の運用、伝え方等も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う。

□ 警戒レベル相当情報の名称

警戒レベル相当情報については、危機感が適切に伝わり、相当する警戒レベルを連想しやすい名称とすることが望まれている。現状の情報名称は、現象ごとに各レベルに相当する情報の名称を見ても、また、現象間の情報名称の横並びを見ても、必ずしも統一感がなく、シンプルに分かりやすく危機感を伝えるには整理が必要との課題認識がある。

本検討会では、過去に行われた住民向けアンケート、市町村向けアンケートや関係機関等の意見聴取結果をもとに、警戒レベル相当情報に合わせて「特別警報」「危険警報」「警報」「注意報」の名称が示された。また、対象とする現象を示すワード案として、図6に示すとおり示された。併せて、名称に相当する警戒レベルの数字を「レベル〇」の形で置くことが望ましい等の検討がされた。

図6 対象とする現象を示すワード案(赤字が望ましいワード)

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(本文)より抜粋

最終的には、以下のように3つ方針がまとめられ、表7のように整理された。ただし、情報名称の最終決定は、法制度や実際の情報の運用、伝え方等も踏まえ、気象庁・国土交通省が行う。

- 相当する警戒レベルの数字と日本語の順序について、レベルの数字を前に、主役にした名称とする

- 洪水に関する警戒レベル5相当情報については、必ずしも横並びにこだわるのではなく、状況が伝わるという観点から、名称に「氾濫発生」のワードも用いる

- 市町村が発令する警戒レベル(警戒レベル4避難指示など)との混同を避けるため、警戒レベルと警戒レベル相当情報の関係について解説資料等に明示することとし、名称には「相当」のワードは用いない

表7 警戒レベル相当情報の望ましい名称案およびそのポイントをシンプルに表現した表

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

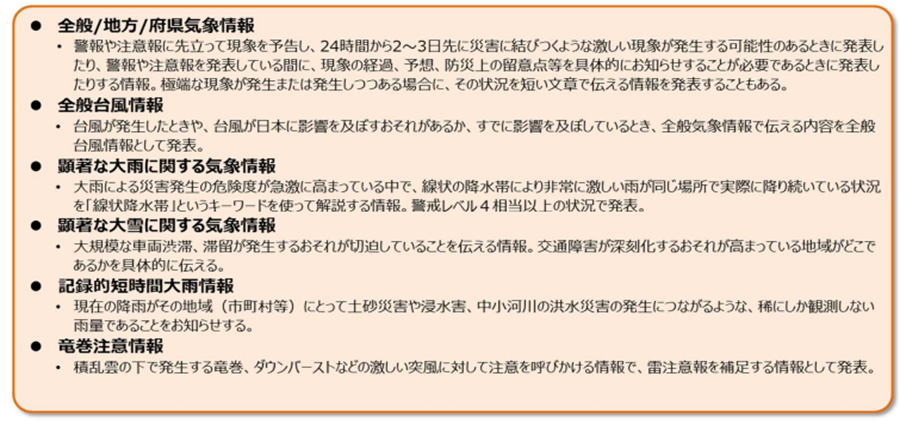

□ 対応や行動が必要な状況であることの背景や根拠を丁寧に解説する情報の体系整理

本検討会においては、「対応や行動が必要な状況であることの背景や根拠を丁寧に解説する情報(解説情報)」についても体系整理が検討された。これらの情報は、これまで主に「気象情報」と総称されていたもので、図7に検討対象となった情報を示す。

図7 解説情報の種類

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(本文)より抜粋

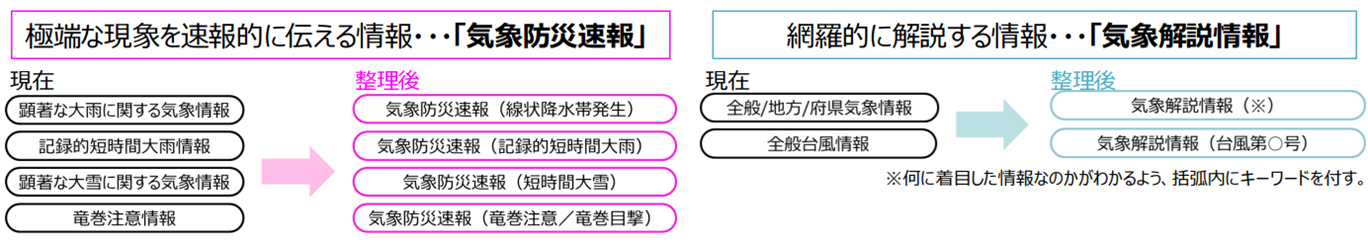

これらの「解説情報」は、「記録的短時間大雨情報」のような、災害発生の危険度が高まっている状況で、住民の速やかな防災対応や行動の判断を後押しする情報と、「全般/地方/府県気象情報」のように、現在の気象状況と今後の見込みを伝え、災害への備えや今後の防災対応の検討・判断を後押しする情報がある。そのため、前者を「極端な現象を速報的に伝える情報」、後者を「網羅的に解説する情報」の2つに区分し、情報名称も統一的なものとする必要があるとされた。また、「顕著な大雨に関する気象情報」には「線状降水帯」というキーワードが含まれておらず分かりにくいとの声があり、情報へのアクセス性を改善することが重要であるとされた。統一名称は、それぞれ「気象防災速報」「気象解説情報」とする方向で、最終的には図8のような体系が示された。

図8 解説情報の体系整理と名称案

出典:防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ(概要)より抜粋

3.企業に求められる対応

本検討会の報告では、警戒レベル相当情報の整理は大きな変更を伴うものであり、国等において具体的な運用に向けて十分な時間をかけて検討することが重要であるとされた。これを受け、国等では、情報の発表基準や名称等、本検討会において課題と整理した事項の検討、および情報システムの改修や地域防災計画の改定に要する時間等も考慮して、令和8年度(2026年度)の出水期からの運用を目指すとしている。従って、企業としては、今日明日の対応が必要な状況ではないものの、国等からの情報発信を確認しながら、自社の対策強化につなげていくことが求められる。

(1) 自社拠点における被害想定のアップデート

□ リスクに応じた対策の実施状況の再確認

近年、日本全国で水害が多発している。水害が発生した場合でも、人命や財産を守れるように、企業は事前に自社の水害リスクをよく把握し、適切な対策を行うことが重要である。拠点所在地のハザードマップ等が見直されている可能性もあることを踏まえ、定期的な確認とアップデートが必要となる。なお、水害リスクの確認や水害対策の手順については、過去の弊社記事において詳しく紹介しているため、以下を参考にしていただきたい。

これだけは知っておきたい水害リスク情報〈2023年版〉

(2) 自社マニュアル・BCPの見直し

□ タイムラインとトリガーの再確認

本検討会で取り上げられた「洪水」「土砂災害」「高潮」等は地震のような突発災害とは異なり、多くの場合は事前に兆候がある「予測可能な災害」といえる。従って、防災関連のマニュアルあるいはBCPのなかで、タイムラインの整備が求められている。

特に、水害タイムラインは、水害が発生する状況に対して、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、必要な防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画であり、このタイムラインの「いつ」に該当する行動基準については、防災気象情報に基づく警戒レベル等で設定している場合が多い。そのため、防災気象情報の体系変更に伴い、関連するマニュアル類の見直しが必要となる。これらの取組みを積み重ねることで、被害の軽減が望まれ、企業の事業継続にもつながることが期待される。

なお、これらマニュアル類を未策定の企業においては、防災気象情報の体系整理がなされる機会を捉えて整備されることを強く推奨する。

(3) 従業員等に対する教育・訓練の実施

□ 防災担当者の準備

企業の防災部門/担当者においては、水害による自社施設等の周辺の危険を知り、ハード・ソフト両面の対策を実施していく必要があるが、本検討会の提言に対しては主にソフト面の対応が求められる。まず、防災気象情報と警戒レベルとの対応について、その意味を正しく理解することが重要である。

また、気象庁では、住民の主体的な避難の判断を支援することを目的に、「危険度分布」等が示す5段階の危険度の変化を、警戒レベルを付して分かりやすくメールやスマホアプリでプッシュ通知する「キキクル通知サービス」を提供している。具体的には、登録した地域のいずれかの場所でキキクル(危険度分布)の「危険」(紫)が出現したとき等に通知するもので、企業の防災部門/担当者においては、自社の拠点エリアを登録するといった対応も有効であると考える。

□ 従業員の教育

拠点の被災想定・防災関連のマニュアル・BCPを見直した際には、改めてその内容を従業員へ周知徹底することが求められる。令和3年(2021年)4月に見直しのあった内閣府の「事業継続ガイドライン」においても、「災害時の従業員等の外出抑制策等の反映の促進」が強く打ち出されており、特に防災気象情報を踏まえた安全な行動の徹底が、一般従業員にとっては重要といえる。浸水の可能性の高いエリアに拠点あるいは住居のある従業員に対しては、警戒レベルに合わせた行動の重要性を伝えるとともに、緊急性の高い事態においては垂直避難の必要があること等を周知徹底することが望まれる。

4.おわりに

本稿では、「防災気象情報に関する検討会」が公表した「防災気象情報の体系整理と最適な活用に向けて」について概要を解説した。企業においては、国等による今後の詳細検討経過を注視し、適切に対応することが望まれる。弊社では、水害を含む自然災害を対象にした初動対応マニュアルや事業継続計画策定、事業継続マネジメント構築・運用支援のサービスを展開しており、是非これらの活用も検討されたい。本稿が、貴社におけるリスクマネジメント体制を高める一助となれば幸いである。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

石井 俊行

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第二ユニット 主任

専門分野:防災・BCP

事業継続 / BCM・BCP

脚注

| [1] | 気象庁「防災気象情報に関する検討会 最終とりまとめ」https://www.jma.go.jp/jma/press/2406/18a/20240618_kentoukai_report.html |

| [2] | 気象庁「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html |

| [3] | 気象庁 キキクル(危険度分布)www.jma.go.jp/bosai/risk |

| [4] | 国土交通省「川の防災情報」、河川の洪水予報と水位の関係 https://city.river.go.jp/kawabou/reference/index04.html |

| [5] | 流域雨量指数:河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地点の洪水危険度が高まるかを把握するための指標 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/ryuikishisu.html |

| [6] | 土壌雨量指数:降った雨による土砂災害危険度の高まりを把握するための指標 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/dojoshisu.html |