2011年タイ洪水から10年を迎えて

- 自然災害

- 海外展開

- 事業継続 / BCP

2021/12/23

目次

- 2011 年タイ洪水の概要

- タイにおける洪水履歴

- タイにおける水災リスクの基礎

- タイにおける水災対策と課題

- 企業に求められる水災対策

- おわりに

2011年タイ洪水から10年を迎えて- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

南石智紀

企業財産本部 企業財産リスク第二ユニット 研究員

専門リスク:火災リスク

高橋弦也

企業財産本部 企業財産リスク第二ユニット 主任研究員(バンコク駐住)

林将大

経営企画部 主任研究員(バンコク駐住)

2011 年 7 月~12 月にかけて、タイのチャオプラヤ川流域で甚大な被害を出したタイ洪水から 10 年が経過した。5 ヶ月以上に渡って続いた洪水により、多くの日本企業のタイ拠点が被災し、数ヶ月にわたって操業が停止した。洪水による被害はタイ国内の被災企業に留まらず、被災企業の納入先またはサプライヤー企業に波及し、世界中の企業経営に多大な影響を及ぼした。この洪水を契機に、タイでは政府や工業団地が対策を実施しているものの、十分とは言えないのが実状であり、2011 年以降も各地で洪水被害が発生している。

本紙では、2011 年の洪水被害を振り返るとともに、タイで発生した他の洪水被害やタイの水災リスクの特徴ならびに対策などについて言及した後、今後企業が取るべき対策について解説する。

1.2011 年タイ洪水の概要

(1)タイ洪水被害の時系列

□2011 年 7 月~10 月初旬

2011 年タイ洪水は、同年 7 月にフィリピンの東で熱帯低気圧が発生し(後の平成 23 年台風第 8 号)、ベトナム北部へ上陸したことにより始まった。台風はタイ北部および東北部に多量の降雨をもたらし、チャオプラヤ川支流のヨム川とナン川の合流地点で洪水が発生した。

8 月には、バンコクの北約 220km に位置するナコンサワンの一部で洪水が発生し、9 月中旬までに、ナコンサワンからアユタヤにかけて洪水による影響を受け、同月末から 10 月初旬にかけて、更に 3 つの台風がインドシナ半島に上陸した。これにより、タイ国内の多くのダムで貯水限界を迎え、下流に放水をしたことで更なる洪水被害を招いた。

□2011 年 10 月初旬~12 月初旬

2011 年 10 月 4 日、バンコクの北方に位置するアユタヤ県内において、3 日夜の大雨の影響により、チャオプラヤ川及びノイ川が氾濫し、洪水がバンコク周辺まで到達したことで、甚大な被害が発生した。これに伴い、タイ工業団地公社(IEAT)は 10 月 4 日、アユタヤ県内にあるサハ・ラタナナコン工業団地を 5 日から 5 日間閉鎖すると発表した。この段階で同工業団地内にある 45 の工場全てが冠水していた。

以降、チャオプラヤ川周辺の工業団地で順次浸水被害が発生し、10 月 20 日までに計 7 ヶ所の工業団地がそれぞれほぼ全域で冠水し、一部浸水被害が発生した工業団地を含めると計8ヶ所の工業団地が被災した。これらの工業団地は日系企業が多く所在しており、ほとんどが長期間の操業停止を余儀なくされた。

□12 月初旬以降

浸水被害が発生した 8 ヶ所の工業団地では、11 月初旬以降、各運営会社による排水作業が開始され、12 月初旬までに全ての被災工業団地で排水作業が完了した。また電力・用水などのインフラ機能についても順次復旧作業が行われ、被災した企業では、排水作業の進捗に応じて順次復旧作業が開始された。

(2)洪水被害の影響

洪水による被害は、人的被害と経済的被害の両面で、タイに打撃を与えた(図 1)。

人的被害では、被災者 230 万人、死者は 800 名を超え、大部分は人口密集地における溺死であったが、感電事故によって 100 名以上が亡くなっている点は留意が必要である。タイでは電柱の整備が進んでいない地域もあり、そうした地域では、適切に施工されていない電線から漏電が発生しやすく、洪水時には感電リスクにも注意が必要となる。

経済的被害では、洪水被害により 2011 年の GDP 伸び率が 3.7%減少し、経済損失は 3 兆 6,000 億円に上ると推定された。タイ中部、北部の計 7 ヶ所の工業団地へ浸水し、入居企業約 800 社が被災し企業活動に大きな影響が出たほか、タイ国内のみならず、世界的なサプライチェーンにも影響をもたらした。2011 年の日本の貿易収支は 1980 年以来 31 年ぶりの赤字となり、タイの洪水による影響が大きいとみられている。

図1 洪水の状況

(出典:国土交通省)

2. タイにおける洪水履歴

(1)洪水履歴の概要

タイでは過去 50 年間に 60 回以上の河川氾濫が発生しており、経済活動が集中するバンコクでも度々大規模な洪水に見舞われている。下表 1 に、タイにおける歴史的な洪水履歴を、表 2 に近年の工業団地の洪水を示す。

| 発生年 | 被災エリア | 原因・被害 |

| 1942 年 | バンコク他 | 河川氾濫により 1.0m 程度の洪水が発生、浸水は 3 ヶ月程度継続。 |

| 1978 年 | アユタヤ他 | チャオプラヤ川がアユタヤ県で破堤し、4 億ドルの損害が発生。 |

| 1983 年 | バンコク他 | 7 月、8 月、10 月の月降雨量が平年値を超え、4 ヶ月にわたり浸水が継続、4 億ドルの損害が発生。 |

| 1995 年 | バンコク他 | 7 月と 8 月の月降雨量が平年値を超え、北部における月間 450mm の降雨によりバンコク郊外で洪水が発生。 |

| 2011 年 | バンコク他 58 県 | 7 月から複数の台風により広範囲で氾濫、7 つの工業団地に浸水し 350 億ドルの損害が発生。12 月末の収束宣言まで 5 ヶ月を要した。 |

| 2017 年 | タイ南部 | 1 週間以上の豪雨で発生した洪水により、33 万世帯が浸水。110 万人以上に影響を及ぼし、少なくとも 31 人が命を落とした。 |

| 2018 年 | ナコンパノム県他 | 大雨によってタイ国内 8 県で洪水が発生し、2 万 5 千世帯、6 万人が被災した。大雨による川の氾濫で、リゾートホテルが一時孤立した。 |

| 2019 年 | タイ東北部、北部 | 熱帯低気圧の影響で発生した大雨によって、タイ国内 32 件で被害が発生。洪水などの被害は 40 万世帯に及び、33 人が命を落とした。 |

| 2020 年 | タイ南部 | 大雨で発生した洪水により、26 万世帯が浸水し、少なくとも 5 人が命を落とした。また、運河にかかる橋の一部が増水によって崩落した。 |

| 2021 年 | ロッブリー他 | 9 月からの熱帯低気圧による大雨で広い範囲に洪水が発生。被害はタイ全県の約半数に及び、30 万世帯以上が浸水し、14 人が命を落とした。 |

| 発生年 | 被災エリア | 原因・被害 |

| 2013 年 | アマタナコン 工業団地 |

タイランド湾の潮位上昇と、工事による一部水路の閉鎖等の要因により排水能力が低下し、内水氾濫が発生。工業団地の一部エリアが 0.5m 程度の浸水。 |

| 2021 年 | バンプ―工業団地 | 局地的豪雨により排水能力の許容値を超え、工業団地の低地を中心に1.0m 程度の浸水が発生。 |

(2)2013 年タイ洪水(内水氾濫)

2013 年 10 月のチョンブリ県の洪水は、タイ中部を流れるバンパコン川流域で発生した。河川氾濫による直接的な被害は限定的であったが、局地的豪雨への排水能力が不足した地域や、周囲からの雨水が集中する低地においては内水氾濫が発生した。この洪水により、アマタナコン工業団地の Phase6~9 と呼称される工業団地東部が被災、工場内の大規模な被害は報告されていないが、屋外施設や道路部に 0.5m 程度の浸水が発生した(図 2)。

この洪水が発生した要因として、降水量の増加(平年値の 130%)、工業団地の標高条件、排水路の閉塞、潮位上昇による排水効率低下などが挙げられる。2011 年の洪水で被害が発生しなかったアマタナコン工業団地は水災リスクが低いと考えられていたが、そのような土地であっても内水氾濫のリスクが潜在していることが改めて認識された。

工業団地はこの洪水を受けて、排水路の増設や清掃、排水設備の増設など排水能力強化による内水氾濫対策を実施している。

図 2 アマタナコン工業団地(赤線)における洪水範囲

(出典:Thailand Flood Monitoring System のデータを基に弊社作成)

(3)2021 年 8 月バンプ―工業団地における洪水(内水氾濫)

2021 年 8 月下旬に発生した豪雨により 9 つの県で洪水が発生、サムットプラカーン県中部に位置するバンプー工業団地においては約 1m の内水氾濫が発生した。道路部の冠水に加え、複数の企業に床上浸水が発生、甚大な被害により工場の閉鎖を決定した企業もあり、企業活動にも大きな影響が生じた。原因として、8 月 28 日夜から翌朝にかけて 149.3mm の降水量が記録された豪雨が挙げられる。バンコクにおける同月の月間降水量の平年値が212mm であることから、月間降水量の約 70%にあたる雨がごく短時間に集中して降ったことを意味している。また、洪水が発生したエリアは海抜 0m 程度と標高の低い地域が中心となっており、周囲の雨水が集中した可能性がある。

タイ気象庁の公表している雨雲レーダーでは、大規模降雨の兆候がある雲量や線状降水帯の形成などはみられず、通常の熱帯スコール気候による降雨であったと推察される。

3. タイにおける水災リスクの基礎

本項ではタイにおける水災リスクの特徴について、河川などの環境面や過去の被害事例について分析し、被害を未然に防ぐために必要な基礎知識を紹介する。

(1)タイにおける主な水災リスク

タイにおける水災リスクは様々な面において日本国内と異なるため、被害防止のためにはその特徴を十分理解して備えることが重要となる。

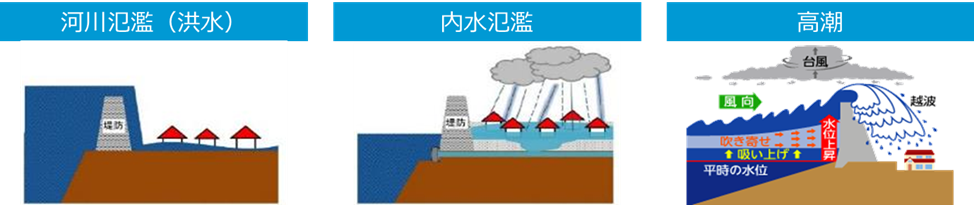

タイ平野部における豪雨や台風を起因とする水災リスクとして、河川氾濫(洪水)、内水氾濫、高潮が挙げられる(図 3)。また、降雨が誘発する自然災害として、日本では土砂災害を連想するが、タイの都市部や工業地帯では崩落の危険性のある急傾斜地が少ないことから、そのリスクは低いと考えられる。

|

||

| 川の水が堤防を越えて溢れる、或いは、破壊して土地が浸水する現象 | 大量の降雨により、排水施設に雨水を排水できない、又は排水施設から河川などに雨水を排水できず、土地が浸水する現象 | 強風や気圧変化によって海水面が高くなり、高波を伴って沿岸に押し寄せる現象 |

図 3 水災リスクの説明

(出典:防災博物館資料、高潮・津波災害ポータルひろしまの資料をもとに弊社作成)

(2)タイにおける河川氾濫ハザード

タイにおける河川氾濫のリスクを考える上で重要な要素は、北部山岳地帯からタイ湾へと流れるタイ最大の河川であるチャオプラヤ川水系にある。チャオプラヤ川は 4 水源(ピン川、ワン川、ヨム川、ナーン川)の合流地点から始まる河川であり、163,000km2 の流域面積(日本最大の利根川の約 10 倍)をもち、アユタヤやバンコクをはじめとした多くの都市がその流域内に位置しているため、古くから海運などに活用されてきた。その特徴は、勾配が大変緩やかであり、バンコクとその約 100km 上流に位置するアユタヤの標高差が僅か 2m(勾配 1/50,000)程度である。そのため流下能力が乏しく、上流から河口に到達するまで数週間かかるとされている。タイの熱帯性モンスーン気候の特徴として、雨季終わりの 9 月~10 月頃は降水量が増加し、河川水位が年間を通して最も高くなるため警戒が必要となる。一方、11 月より始まる乾季においては降水量が少なくなるため、灌漑用水として上流のダムの貯水が頼みとなっている。そのため、雨季後半にはダムの貯水率が上がり余剰容量が少なくなることから降雨予測に基づいた貯水量制御が課題となっている。予想を上回る降雨があった場合、ダムの決壊を防ぐための緊急放水が実施されるおそれがあり、2011 年の洪水でも放水の危険性を認識していながらもやむを得ず実施されたことで、さらなる被害をまねいた。

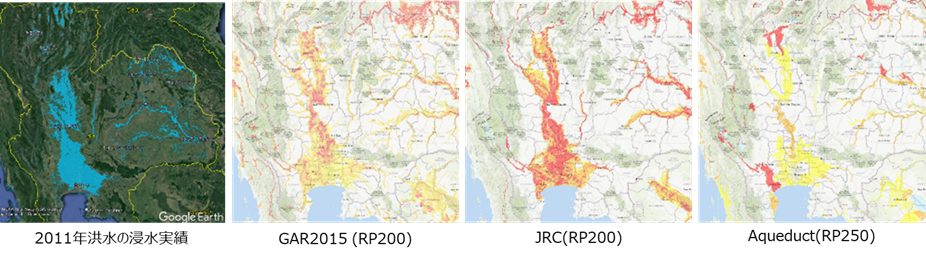

また、タイと日本との特徴的な違いとして、公的な地質情報、地盤標高情報や、洪水ハザードマップが公開されておらず、国際機関や保険会社、工業団地などの情報をもとに洪水ハザードを評価する必要があることも挙げられる。一般に、国連などの国際機関が公表しているハザードマップは様々なモデルに基づき地球全体を評価しているため、データの粒度が大きく、局地的な高低差などの特性を十分に反映できていないという特徴が見られる。そのため、各公開情報でハザードエリアが大きく異なる場合がある。従って、企業が自社の洪水ハザードを評価する場合は、複数の情報源からハザードエリアなどを確認し、総合的に評価することが重要となる。

下図 4 は、2011 年の浸水実績と世界防災白書(GAR)、欧州委員会共同研究センター(JRC)、世界資源研究所の水リスク地図(通称:Aqueduct)がそれぞれ提供している 200 年または 250 年確率の浸水深データを元に弊社が作成した浸水深図である。黄色の部分が 0.5m 未満の浸水であり、橙色が 0.5~2.0m の浸水深、赤色が 2.0mを超える浸水深となる。2011 年の洪水の浸水実績と、想定浸水図がほぼ重なっており、今後も同様の箇所で浸水が起こり得ることを示している。

図 4 タイにおける河川氾濫ハザード情報

(出典:GAR、JRC、Aqueduct の公開情報をもとに弊社作成、GAR(2015 年版データ)と JRC は 200 年確率、Aqueduct は 250 年確率)

(3)タイにおける内水氾濫ハザード

内水氾濫の対策は、その土地の水の流出量が流入量を上回らなければならない。そのためタイでは、自治体および工業団地公社の主導で、排水路の強化や整備を実施している。バンコクの排水整備は、バンコク都庁組織の下水・排水局(DDS)が、毎年の活動計画(https://dds.bangkok.go.th/content/doc3/index.php)を公表している。この排水計画では 80mm/日の降雨を排水目標として整備しており、総延長 2,600km の排水路と6,400km の下水道を敷設している。また保全の面では、2021 年に 6 ヶ月の期間をかけ約 500km の下水道を清掃している。しかしながら、依然として局所的な排水力不足による冠水が発生しており、要因として都市部ではほぼ平ら(海抜 0 メートル)な低湿地が河口部まで続いていることに加え、都市の拡張および地盤沈下など都市開発に伴うものもある。こうした複合要素が、内水氾濫の被害を助長する一因となっている。

内水氾濫による企業への被害報告も多数あり、2011 年の洪水被害以外にも、2013 年のアマタナコン工業団地(現アマタシティ・チョンブリ工業団地)での洪水や、2021 年 8 月のバンプー工業団地における洪水が挙げられる。内水氾濫という局所的、かつ、短時間のうちに発生する災害に対し、適切に施設を防護することは非常に困難であり、日頃の情報収集と災害準備が必要となる。また、気候変動による局所的豪雨の増加により、今後ますます内水氾濫のリスクは高まっていくものと考えられ、より積極的な有事への備えが望まれる。

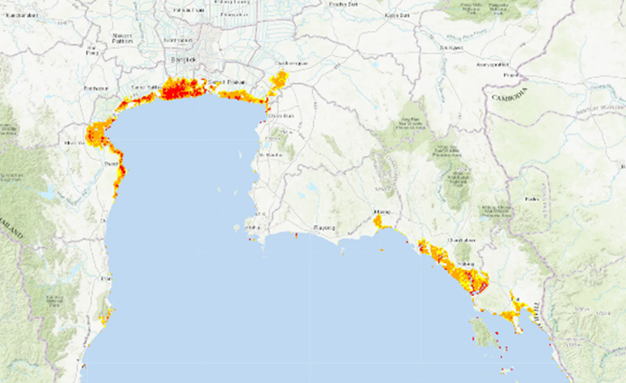

(4)タイにおける高潮ハザード

気候変動による海面上昇の影響は、台風が発生する東アジア・太平洋地域で特に大きくなることが予想される。過去、タイにおける大規模な高潮被害は発生していないが、下記ハザードマップの通り潜在的なリスクは存在するため、臨海地域においては注意が必要となる(図 5)。

高潮による建物や設備への水濡れは、海水の塩分により河川氾濫よりも損害が大きくなる場合があり、復旧の面でも遅れが生じる一因となっている。

図 5 タイランド湾における高潮ハザードマップ

(出典:公開情報をもとに弊社作成)

4. タイにおける水災対策と課題

(1)政府による水災対策の現状

前述の通り、日本と異なりタイでは公的な地質情報、地盤標高情報や、洪水ハザードマップが公開されていないため、所在地の浸水リスクの見極めは、依然として企業の課題となっている。

バンコクを中心に、大規模な投資による堤防建設や地下放水路の新設を実施しているが、年々拡大する都市域に対し水災対策が追い付かないという現状がある。河川氾濫を防止する堤防も、長年の規模拡大により複雑化しており、さらなる保全活動の充実が望まれている。

政府による洪水対策は、政治の混乱によって取り消しとなった経緯もある。2005 年に打ち出された治水計画は、翌年のクーデターで白紙になり、また 2013 年に策定した洪水管理計画も、翌年のクーデターで再度棚上げとなった。プララット現政権では、2018 年末に 20 ヶ年の治水計画をまとめており、タイ国家水資源管理室によると、洪水対策の軸となる 2 つの放水路の建設を計画している。このうち、1 つ目が完成するのは早くても 2026 年とされ、2 つ目はまだ実現可能性の調査に留まっている。そのため、予定していた 2025 年までの放水路完成は困難となっている。

□バンコク周辺の堤防整備状況

バンコク中心部への浸水を防止しタイランド湾に排水するために、チャオプラヤダイクとキングスダイクと呼ばれる平均潮位+2.8~3.5m の堤防が整備されている。バンコクの急速な発展により当初の計画を超えて都市部が拡大したため、対策範囲をたびたび拡大している。懸念点として、堤防の外側につながる排水路が点在しているため、増水時の逆流が考えられる河川に近い施設は、堤防を過信せず、水災への備えを万全にすることが望まれる。

□バンコクの排水力強化

バンコクでは 2011 年以降、水路、水門、排水トンネルの整備、排水ポンプの設置など多額の費用を掛けて水災対策を増強している。現在の排水能力は 80mm/日(58.7mm/時)を設計値とし、バンコク全体では毎秒2467.69m3 の水をチャオプラヤ川に排水することが可能となっている。今後、104mm/日(76mm/時)に強化することを計画している。一方、運河沿いのコミュニティや産業施設などから排出されるごみ・土砂などによって下水道や排水路が詰まるなど、保全や運用面での課題が残っている。

(2)工業団地による水災対策の現状

工業団地では堤防の建設に加え、排水路の拡大や川底の堆積物の除去、排水ポンプの強化などの対策を積極的に実施している。

工業団地の水災対策は基本的に河川氾濫を想定しており、局地的豪雨による浸水(内水氾濫)への備えが今後の課題といえる。

□工業団地の堤防整備状況

多くの工業団地では、敷地の外周や敷地内を流れる水路に沿って堤防を建設している(図 6)。堤防は河川氾濫など敷地外部からの浸水を防ぐために設置されており、堤防の形式には PC 矢板やブロック壁などの止水壁型と、土砂や礫を積み上げた土提型のほか、それらを組み合わせたハイブリッド型がある。

堤防には、人や車両、パイプラインなどが通るための開口部を設ける場合がある。開口部は洪水発生時に確実に閉鎖される必要があり、水門や止水板、土嚢などが備えられていることが重要となる。また、車両通行部のゲートは、車両の重量や衝突によってガイドレール(車輪などが外れないよう案内するレール)などの重要な部分が変形や損傷する場合があり、緊急時に確実に機能するよう保全点検が重要となる。堤防本体についても、浸食や浸透による脆化や破壊のリスクがあるほか、地盤沈下といったリスクもあるため、土地斜面や建物頂部の保護、ひび割れの補修など、日常の管理が重要となる。

図 6 工業団地の浸水対策(左:土堤による嵩上げ、右:工場入口(1.4m))(弊社撮影)

□工業団地の排水力強化

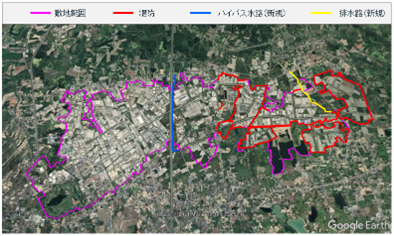

各工業団地の排水能力強化の取り組みとして、2011 年に洪水の冠水被害があった工業団地一帯では、それを取り囲むように堤防が建設されたことに伴い、排水ポンプ機場の追加建設を実施した。また、2013 年に内水氾濫が発生したアマタナコン工業団地では、再発防止のために、貯水エリアの建設、堤防・擁壁の強化、新排水路の整備など、積極的な排水能力の強化を実施している(図 7)。

図 7 工業団地の整備状況

(出典:IEAT 公開情報をもとに弊社作成、色枠は左から敷地範囲、堤防、バイパス水路(新規)、排水路(新規))

5. 企業に求められる水災対策

(1)各拠点の水災ハザードの把握・被災シナリオの設定

□水災ハザードの把握

まずは、自社拠点の洪水に関する情報収集が重要となる。タイでは、災害の情報整備が未だに十分ではないが、タイ政府や各省庁、機関により、河川氾濫に関する情報基盤が整備されている。雨季においては、それらの情報発信源を定期的にモニタリングし、BCP の発動トリガーなどに役立てることが重要となる。以下に、公共機関、企業による情報発信例を示す。

- 王立灌漑局・JICA による河川水位モニタリングシステム(http://floodinfo.rid.go.th/index_en.html)

- タイ気象庁による河川・ダム水位情報( http://tiwrm.hii.or.th/DATA/REPORT/php/chart/chaopraya/small/chaopraya.php)

- タイ気象庁による気象予測( https://www.tmd.go.th/en/)

- タイ地理情報・宇宙技術開発期間(GISTDA)による洪水エリアモニタリング( http://flood.gistda.or.th/)

- JAXA による降雨情報・降雨予測 GSMaP( https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/)

□被災シナリオの設定

自社拠点の水災ハザードを把握したら、次は被災シナリオの設定が必要となる。想定浸水深に応じた具体的な対策の検討のため、守るべき施設の重要度と対策のコストを考慮しなければならない。例えば、″〇m″までの浸水深に対しては、止水板や設備の嵩上げなどで対応するが、それを超えた場合は浸水被害を許容し、早期復旧や事業継続に切り替えるといった判断が求められる。そうした判断材料として、設備全体の経済的な評価を行い、被災シナリオを設定していく。

また、自社拠点が複数ある場合には各拠点の水災リスクを比較し、それぞれに対して被災シナリオを設定することをお勧めしたい。予想される損害や事業における重要度などを加味することで、その後のリスク対策検討の基礎資料になる。

(2)被災シナリオに応じた対応計画(ソフト・ハード)の策定

□ソフト対策

台風・洪水・大雨の災害は「進行型災害」であり、地震災害に比較すると、ある程度予測が可能である。その為、事前に起こり得る状況を想定し、いかにリードタイム(防災行動に必要な時間)中に対策を打てるかが重要となる。そこで検討されるものが、水害対策タイムライン・初動対応マニュアルおよび BCP となる。

弊社が推奨する企業版水害対策タイムラインでは、災害発生時点を「ゼロ・アワー」と定め、ゼロ・アワーから時間をさかのぼり必要な防災行動を役割ごとに分担、具体的な行動例と行動開始の時間的目安、情報伝達のフローを整理している。水害対策タイムラインは、具体的な行動内容やフローを分かりやすくまとめたものである。検討の過程で出てくる各役割の位置づけや判断基準、指示内容は、別途「初動対応マニュアル」として文書でまとめておくことが望ましい。

□ハード対策

ハードの対策では、①敷地内浸水防止策、②建屋内浸水防止策、③ユーティリティ・重要設備・資材などの被害防止・抑止策、④復旧作業用設備の備蓄についての検討が必要となる。

敷地内浸水防止策では、嵩上げ実施や、敷地外壁および堤防の設置を行い、水の浸入を防ぐか、排水溝や下水道を整備し、浸入した水を排出することが挙げられる。

建屋内浸水防止策では、建屋の基礎や床面の嵩上げ、出入り口への止水板および土嚢の設置、開口部や脆弱部の封止がある。特に止水板や土嚢の設置は、誰がどのタイミングでどこに設置するかを予め決定しておく必要がある。事前に備品の保管場所と設置個所を掲示し、設置が速やかに実施できるか訓練で確認することが有効である。

(3)対応資器材の購入、設置

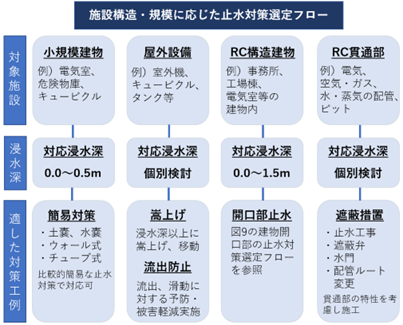

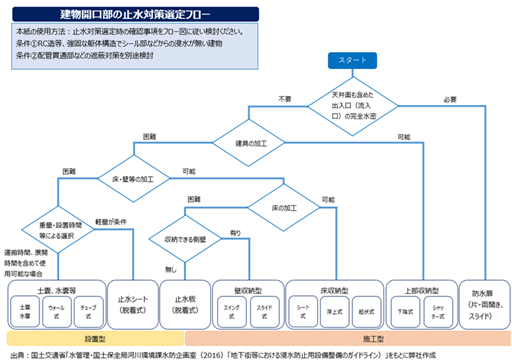

ソフトとハードの対策を検討後は、必要な資器材の購入となる。図 8 と 9 は、それぞれ「施設構造・規模に応じた止水対策選定フロー」と「建物開口部の止水対策選定フロー」を示している。

受変電設備など小規模な施設に対してであれば、土嚢やウォール式など簡易的な止水対策が可能である。一方、屋外設備に対しては、浸水深を低く想定する場合は設備の嵩上げや流出防止を行い、高く想定する場合は設備移転などが求められる。

RC 構造建物であれば止水板による開口部止水が可能となるが、隙間が多い建物によっては、嵩上げや擁壁建築など、大規模な対策工事が必要となる。RC 構造建物の対策工例は図 9 に示す通り、最終的には設置型か施工型のどちらかを採用することになる。RC 貫通部も貫通部の特性を考慮した施工が必要となる。

図 8 施設構造・規模に応じた止水対策選定フロー

(弊社作成)

図 9 建物開口部の止水対策選定フロー

(弊社作成)

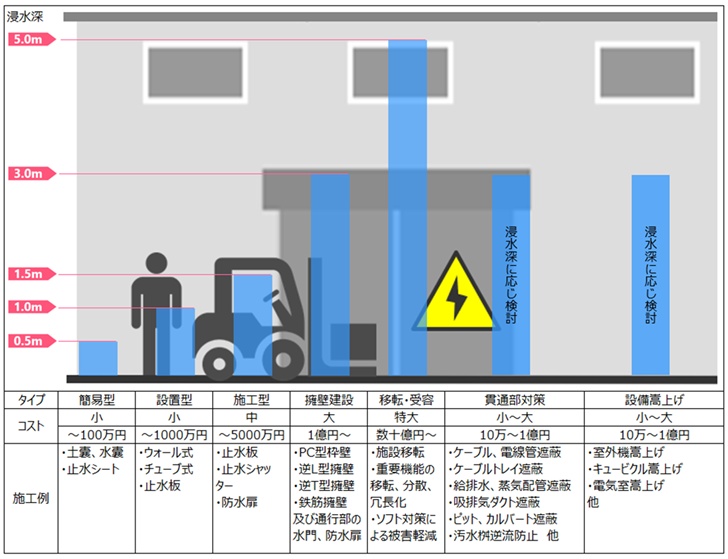

次に、浸水対策の費用規模として、浸水深ごとに採用可能な対策例と費用規模を示す(図 10)。

主な浸水経路は歩行通路、シャッター、窓、汚水槽/雑排水層、ケーブルトレイ貫通部、建物の継ぎ目(木造・鋼板張)などが挙げられる。これらへの浸水対策として、土嚢の設置などの簡易的なものから、擁壁の設置や設備移転など大規模な工事を要するものがある。工事の規模と費用は、対応想定の浸水深が高くなるに従い大きくなり、小規模なものでは 10 万円程度から、大規模なものでは数億円が必要となる。

なお、図 9 に示したフローは一例であるため、自社拠点での対策の費用対効果を検討した上で実施いただきたい。また、一般的に、想定する浸水深に対して、多少の余剰を考慮したハード対策をとる場合が殆どであり、近年の気候変動に伴い激甚化する大雨や台風の影響も踏まえて、余裕のある対策をとることをお勧めする。

図 10 浸水深とその対策費用

(弊社作成)

(4)対応訓練の実施による実効性の検証と習熟

最後に、訓練の実施による実効性の検証と習熟を行う。訓練の実施において重要な点は、以下の 3 点となる。

①訓練では実際に人を動かして検証する

②訓練実施の都度、実施内容と今後の課題を文章と写真で保管する

③訓練結果を踏まえた対応計画の定期的な見直し

この 3 点を実施することで、次回の訓練へ向けた改善ができ、より成熟した対応計画の策定が可能となる。また、政府や自治体により災害情報が整備された場合や、自社拠点での人事異動があった場合は、対応シナリオとメンバーを見直し、内容の陳腐化を防ぐことが望まれる。

6. おわりに

タイでは、情報の整備が日本ほど進んではおらず、また大雨による洪水が毎年発生しているため、積極的な情報収集が望まれる。また、近年の気候変動による異常気象がもたらすリスクのひとつとして、将来的な降水量の増加が予想される。降水量の増加は「数十年に一度の大雨」の頻度増加を意味し、河川氾濫や内水氾濫による被災リスクは、今後ますます高まっていくものと予想される。現在の情報を基に対策を検討するに留まらず、将来的な予測情報を踏まえて、先んじた対策の検討が求められる。

また、現在は、世界中で新型コロナウイルス感染症の感染再拡大時期であり、こうした状況での水災対策は、弊社が既 に発表 し てい る 「 リスクマネジメント最前線:コロナ禍における企業の水害対策(2020/No.13)(https://www.tokio-dr.jp/publication/report/riskmanagement/pdf/pdf-riskmanagement-340.pdf)」を参照いただきたい。

参考情報

執筆コンサルタント

南石智紀

企業財産本部 企業財産リスク第二ユニット 研究員

専門リスク:火災リスク

高橋弦也

企業財産本部 企業財産リスク第二ユニット 主任研究員(バンコク駐住)

林将大

経営企画部 主任研究員(バンコク駐住)