ブラックアウトがもたらす社会的影響と企業の対策

- 経営・マネジメント

- 事業継続 / BCP

- 自然災害

- サイバー・情報セキュリティ

2020/9/1

目次

- ブラックアウト

- ブラックアウトによる社会的影響: 2018年北海道地震等からの推察

- 企業の対策

ブラックアウトがもたらす社会的影響と企業の対策- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

川口貴久

ビジネスリスク本部 上級主任研究員/プリンシパルリサーチャ

多くの企業では、自然災害に関する危機管理計画・事業継続計画(BCP)の被害想定に電力インフラに関するものを含めている。電力インフラの被害想定の多くは、地震や台風等によって地域の一部が停電するものとしているが、近年、停電の原因・影響範囲・影響時間が従来の想定以上となる可能性が判明し始めている。電力会社[1]が電力を供給する管内全域での停電や超広域停電、いわゆる「ブラックアウト(blackout)」のリスクも懸念され、その原因は自然災害にとどまらず、サイバー攻撃等によるものも指摘されている。本稿では、これまでに発生したブラックアウト事例、特に北海道胆振東部地震(2018年9月6日)とその他公開情報から、ブラックアウトの原因・影響範囲・影響期間、インフラ等の社会的影響を考察し、企業の対策を示唆する。

(1)ブラックアウト

①ブラックアウトとは

電力は、企業活動はもちろん一般生活・社会活動全般に不可欠なインフラである。そのため、多くの企業では自然災害に関する危機管理計画・事業継続計画(BCP)の被害想定に電力インフラに関するものを含めている。ただし、電力インフラの被害想定の多くは地震・台風等の自然災害により発電・送配電設備が損傷した結果、地域の一部で生じる停電である[2]。

しかし近年、停電の原因・影響範囲・影響時間が従来の想定以上となる可能性が判明し始めている。具体的には、電力会社が電力を供給する管内全域での停電や超広域停電、いわゆる「ブラックアウト(blackout)」のリスクが懸念されている。「ブラックアウト」とは本来、その大きさを問わない停電を指すが、今日では上記のような意味で用いられ、本稿でも同様とする。

一見すると、電力会社の発電施設・送電網は多重化・ネットワーク化され、事故発生時の制御・管理によって、本来、局所的な障害が電力網全体に広がることはないように思える。しかし、電力供給には精緻な需給調整が求められ、局所的な障害であっても、全体としての需給バランスが崩れ、ブラックアウトが生じる可能性がある。

図表1は、近年発生したブラックアウトの一例である。2018年9月6日に発生した平成30年北海道胆振東部地震(以下、「2018年北海道地震」)が原因で北海道電力管内の全てが停電するに至った。地震による直接的影響は北海道全土に及ぶものではなかったが、停電の影響は全道に及んだ。米国東北部・カナダ東部停電(2003年8月14日)、アルゼンチン全域停電(2019年6月26日)は事故や人為的ミスが原因である。いずれも局所的な障害・停電が全体に連鎖的・連続的に拡大した。

| 事例 | 影響範囲・期間 | 直接的要因・影響拡大要因 |

|

米国東北部・カナダ東部停電 |

米国オハイオ州First Energy社発電所の不十分な管理・事故による停電が米北東部8州とカナダ南東部1州、米:4,000万人、加:1,000万人に影響。 | 平時からの不十分な系統管理・送電網付近の樹木管理や有事における状況把握・対処の失敗等によるもの(少なくとも業界ガイドライン等に関する具体的な違反が7点確認された)。拡大要因としては、停電の早期検知・警戒装置の誤作動や一部送電経路への依存等。 |

|

北海道胆振東部地震に起因する停電 |

6日03:07、地震発生。03:25道内全域約295万戸が停電し、99%解消は約50時間後。8日19:00、北海道電力が復旧宣言。 | 震源近くの苫東厚真火力発電所2・4号機が地震の揺れで停止したこと、需要量過剰による周波数乱れで苫東厚真火力発電所1号機やその他火力発電所も停止したこと、送電線遮断により水力発電が停止したこと等。 |

|

アルゼンチン全域停電 |

16日07:07に停電発生、21:35時点で100%解消。アルゼンチン全土およびブラジル・チリ・パラグアイの一部を含めて、約5,000万人に影響。 | Litoral地方の基幹送電網の停止による供給不足と周波数低下。アルゼンチン政府も、送電会社の過失(詳細不明)と発表。 |

出典:U.S.-Canada Power System Outage Task Force, Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the

United States and Canada: Causes and Recommendations (April 2004), pp.17-22 等を基に筆者作成。

②日本国内での大規模停電とブラックアウト想定

日本では特に2018年北海道地震以降、政府や企業でブラックアウトへの懸念が高まってきた。ただし、日本国内ではこれまでいくつかの大規模停電(必ずしも「ブラックアウト」と呼ぶものではない)を経験している。

自然災害起因の大規模停電としては、2018年北海道地震以外には、関西方面を中心に停電を引き起こした平成30年台風21号(2018年9月)や、中部・関東方面を中心に停電を引き起こした平成30年台風24号(2018年9月)があげられる。これらの停電の原因は主に電柱等の配電網の被災であった。図表2のとおり、2018年は自然災害に起因する停電が多発したこともあり、政府は電力インフラを始めとする「重要インフラの緊急点検」を実施した。

| 災害 | 最大停電戸数 | 99%停電解消までの時間* |

| 西日本豪雨(2018 年 7 月) | 8 万戸 | 約 100 時間後 |

| 北海道胆振東部地震(2018 年 9 月) | 295 万戸 | 約 50 時間後 |

| 平成 30 年台風 21 号(2018 年 9 月) | 240 万戸 | 約 120 時間後 |

| 平成 30 年台風 24 号(2018 年 9 月) | 180 万戸 | 約 70 時間後 |

* 最大停電戸数時点からの経過時間(時間)。 出典:経済産業省「平成 30 年に発生した災害による大規模停電発生時における

政府の対応について」(2018 年 10 月 18 日)、45 頁。

さらに令和元年台風15号・房総半島台風(2019年9月)は千葉県を中心に電柱・送電塔等に被害を与え、大規模停電を生じさせた。この台風による停電は長期化し、9割復旧までに1週間、完全復旧までに2週間以上を要した。

人的ミス等に起因する大規模停電としては、2006年8月の船舶が送電線に接触・損傷させたことに起因する首都圏停電(停電戸数139万戸)や、2016年10月の埼玉県新座市での地下送電ケーブル火災に起因する首都圏停電(停電戸数58万戸)等があげられる。

自然災害や人的ミスに起因する停電が顕在化・甚大化している背景として、電力事業の自由化が指摘される。日本では電力自由化により、発電・送配電・小売と機能が分けられ、発電と小売は自由化がなされ、送配電のみが地域独占による運営となっている。発電と小売については、電力価格の競争原理が働くため、利用者は料金等で利益を享受できる。他方、自由化により、停電回避・停電復旧のリスクマネジメントが困難となった面があり、停電頻度が高まっているとの見方もある[3]。

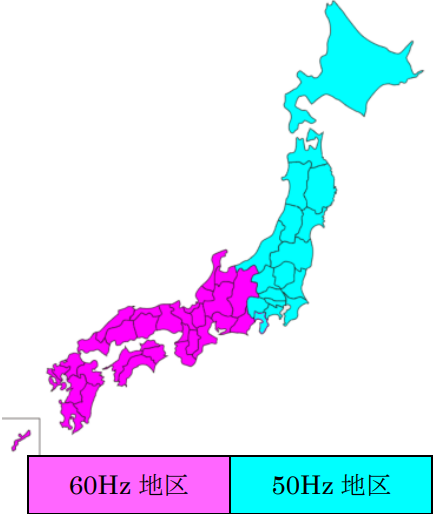

上記のように日本国内で大規模停電は度々確認されているが、首都圏におけるブラックアウトへの懸念が高まったのは、2019年9月に放送された日本放送協会(NHK)の調査報道が端緒の一つであろう。NHKによる取材を通じて、東京電力が首都圏におけるブラックアウトを想定した復旧訓練を行っていることが明らかになった。報道によれば、東京電力給電技能訓練センターが実施した訓練の想定は「関東地方にある複数の発電設備ならびに電力流通設備に被害が発生し、北海道を除く東日本50Hzエリア全域が停電し、ブラックアウトと判定」(下線強調は引用者。以下同様)であった。具体的には、沿岸部などの発電所が次々と停止し、電線にも被害が及び、送電網が寸断された結果、東北電力や中部電力から電力を融通できない状態に陥るというものであった[4]。

この調査報道の中で、ブラックアウトの蓋然性は「極めて低い」とされるものの、東京電力パワーグリッド技術部門責任者は「ブラックアウトが起きる可能性はゼロではない。複数の発電所あるいは変電所が同時に(停止)ということが起きないとは保証は全くできない」とした。一方で、「重要インフラの緊急点検」の結果、東京電力は「最大電源サイト(引用者注:冨津火力発電所)が単独で脱落した場合」や「大規模電源サイト等に近接する4回線事故が発生した場合」でも、ブラックアウトは起きないと評価している[5]。つまり、一つの発電所(単発電源)および周辺の障害であれば、他の発電所や他電力会社との地域間連携等の運用・対処によりブラックアウトには至らないが、複数の発電所や変電所で問題が発生した場合、ブラックアウトが起きる可能性が示唆される。

ある想定では、仮にブラックアウトが生じた場合、解消までに48~72時間とされる[6]。ブラックアウトからの復電(ブラックスタート)は、通常の停電からの復電よりも時間がかかるとされている。なぜなら、大型火力発電所を起動するには、外部から「種火」となる電力(主に単独で自力起動できる水力発電)を要するからである[7]。NHK報道によれば、ブラックアウトからの復旧には「何段階ものステップが必要」である。東京電力の場合、まず、運転員は再起動しやすい発電所を探す(例えば、関東北部の水力発電所)。次に、水門を開けられれば発電を行う(発電量は小さいため、東電管内の1%未満である)。この電力を用いて、周囲の送電網を復旧させる。このように、種火替わりの水力発電を使い、主力となる東京湾沿岸部の火力発電所に受電させるが、汽力発電であれば、ボイラーの加熱等に時間がかかる[8]。

|

|

||||||

|

出典:日本放送協会「NHKスペシャル:巨大都市大停電 “ブラックアウト”にどう備えるか」(2019年9月1日放送)から作成。日本地図は筆者作成。 |

図表3:首都圏におけるブラックアウト想定の一例

③新たなリスク:サイバー攻撃によるブラックアウト[9]

ブラックアウトの原因は、自然災害や人為的ミスだけに限定されない。近年ではサイバー攻撃によるブラックアウトのリスクが指摘されている。ドイツ人ジャーナリストのエルスベルグ(Mark Elsberg)はサイバー攻撃起因のブラックアウトとその影響を小説『ブラックアウト』(KADOKAWA、2012年)で詳述し、電力業界・サイバーセキュリティ関係者の間で話題となった。もちろん、電力供給の管理はクローズドのネットワーク内部で行われ、サイバー攻撃のリスクは比較的低いと考えられるが、実際にサイバー攻撃起因の停電は複数確認されている。

ウクライナではサイバー攻撃を端緒とする広域停電が発生した。2015年12月23日、ウクライナ西部のヴァーノ=フランキーウシク(Ivano-Frankivsk)等で、約140万世帯で停電が発生し、22万5,000人に影響が生じた。さらに、約1年後の2016年12月17日、ウクライナの首都キエフ北部でサイバー攻撃起因とみられる停電が発生した。ウクライナの国家レベルのCSIRT(Computer Security Incident Response Team)は、2つの停電の原因をサイバー攻撃によるものと判断している。2015年の事案では、攻撃者は電力会社社員が使う端末の電力制御に関するIDとパスワードを盗みだし、正規の通信経路で不正操作を実行した。2016年の事案では、変電所や回路遮断機を直接操作・制御するマルウェアによるものであった[10]。

米国でも停電を引き越したサイバー攻撃(および停電には至っていない攻撃・準備活動)が確認された。米国国土安全保障省(DHS)傘下のサイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency: CISA)は、遅くとも2016年3月以降、「ロシア政府のサイバー攻撃アクター」が電力を含む重要インフラを標的としたことを公表した[11]。米紙によれば、攻撃者は電力会社と関係のあるベンダーの管理下にあるネットワークに侵入し、これを踏み台に電力会社の(インターネットとは隔離された)クローズド・ネットワークに侵入した。米紙は、攻撃者が「ベンダーがソフトウェアの更新や設備状況の診断、その他のサービスを実施するための特別なアクセス権」を悪用した結果、中小電力事業者を中心に「数百単位の被害者」が存在すると報じている。また、DHS産業用制御システム・セキュリティの最高責任者ホーマー(Jonathan Homer)は、2017年時点で「彼らはスイッチを入れたり切ったりできるポイントまで達していた」と述べた[12]。ただし、この活動は実際の停電を引き起こしていない。

しかし、小規模ながら米国では別のサイバー攻撃による停電が確認された。北米電力信頼度協議会(North American Electric Reliability Corporation: NERC)が2019年9月4日に公開した資料および報道によれば、2019年3月5日、サイバー攻撃によって米国西部の電力管理センターと小規模発電所で停電が生じた。このケースでは大規模停電や5分以上の停電には至らなかったものの、米国の電力網に対するサイバー攻撃が初めて停電を引き起こしたものである[13]。

こうした状況を踏まえると、サイバー攻撃によるブラックアウトは単なる想定ではなく、現実の脅威・リスクとして位置づけられるべきである。英保険大手のロイズ(Lloyd’s)は2015年の報告書で、ニューヨークやワシントンD.C.を含む米国15州でサイバー攻撃起因のブラックアウトが発生し、9,300万人に影響が生じるシナリオを公開している。ロイズによれば、「このシナリオはあり得そうにないが、技術的には可能」であり、「保険会社が想定すべき200年に1回(引用者注:年に0.5%程度の確率)の頻度の範囲内」と評価する[14]。

サイバー攻撃以外では、高高度での核爆発による電磁パルス(Electromagnetic Pulse: EMP)効果や磁気嵐・太陽嵐によるブラックアウトが懸念される。1989年3月13日に発生した磁気嵐はカナダ・ケベック州の電力網を破壊し、約600万世帯に約12時間のブラックアウトが生じた[15]。

(2) ブラックアウトによる社会的影響: 2018年北海道地震等からの推察

本節では日本国内を想定しながら、ブラックアウトによる社会影響について考察・推察する。影響は2018年北海道地震[16]や諸外国の事例から考察・推察するが、自然災害等による物理的影響は考慮せず、純粋なブラックアウトの影響についてのみ記述する(要約は図表4)。

| 一般生活 |

|

| 通信 |

|

| 交通 |

|

| その他 |

|

出典:各種公開資料から筆者作成。それぞれの詳細・前提条件・蓋然性・出典は次頁以降の本文および脚注を参照。

① 一般生活 (上水・ガス等)

ブラックアウトが発生した場合、照明や家電の電源が落ち、夜であれば暗闇に包まれる。非常用電源がある商業施設等では、非常用照明に切り替わる。

一部の地域を除いて、(スマートフォン等に内蔵された)テレビやラジオによる報道・情報の受信は可能と考えられる。2018年北海道地震では、非常用電源を確保できたテレビ放送局・中継局およびラジオ放送局の多くは停波に至らなかった。地上テレビ放送局の停波は約28%(160局中の45局)、テレビ中継局の停波は約29%(156局中45局、自治体所有分を中心に停波)、民法ラジオ(AM、FM、短波)放送局の停波は約4%(54局中の2局)であった[17]。

しかし、体感やテレビ等を通じて、停電が起きたことは分かるが、その原因や通電・停電範囲等の詳細は分からない可能性が高いと考えられる。2018年北海道地震では、電力事業者はFacebookやTwitter等での情報発信を継続したが、電力事業者の停電情報サイトは停止しており、発災後約5日間、詳細な通電地域・停電地域が公開されなかった。停電情報サイトが停止した原因は、「システム開発時の想定(最大停電戸数は50万戸)を大きく超える停電規模(供給支障事故件数)であったため、停電情報システムのデータ処理が滞り、停電に関わる情報を集計できなかった」ためである[18]。

電力と同様、一般生活に不可欠な上水とガスもブラックアウト時の供給停止が懸念される。しかし、2018年北海道地震ではガスについては停電に起因する供給停止は確認されなかった。他方、上水については、(観測震度4以下の地域を含む)道内全域で停電のみに起因する断水が確認された[19]。水道の給水方法には、「直結直圧方式」「直結加圧方式」「受水槽方式」に大別されるが、多くの高層マンション・ビルで使用される「直結加圧方式」「受水槽方式」は電動ポンプが必要なため、この2つの方式を使っている場合には、停電時に断水する可能性が高い。

さらに、停電した地域では生鮮食品のみならず、食品全般の生産・物流・保管に支障が生じる恐れがある。こうした状況下で停電が長期化すれば、停電地域内の住民、特に他の電力会社の管区に隣接する住民は電力が供給される地域に避難するだろう。

②通信(固定電話・携帯電話)

純粋なブラックアウトが発生した場合、停電発生直後は固定電話・携帯電話が利用できるものの、一定時間経過後、利用ができなくなると考えられる。理由は、通信各社の通信ビル・基地局等の予備電源・非常用電源の枯渇である。もちろん、各自の手元にある固定電話や携帯電話等の端末の電源・バッテリーの非常電源が確保されていなければ、利用可能時間は端末の電源・バッテリー残量に依存する[20]。

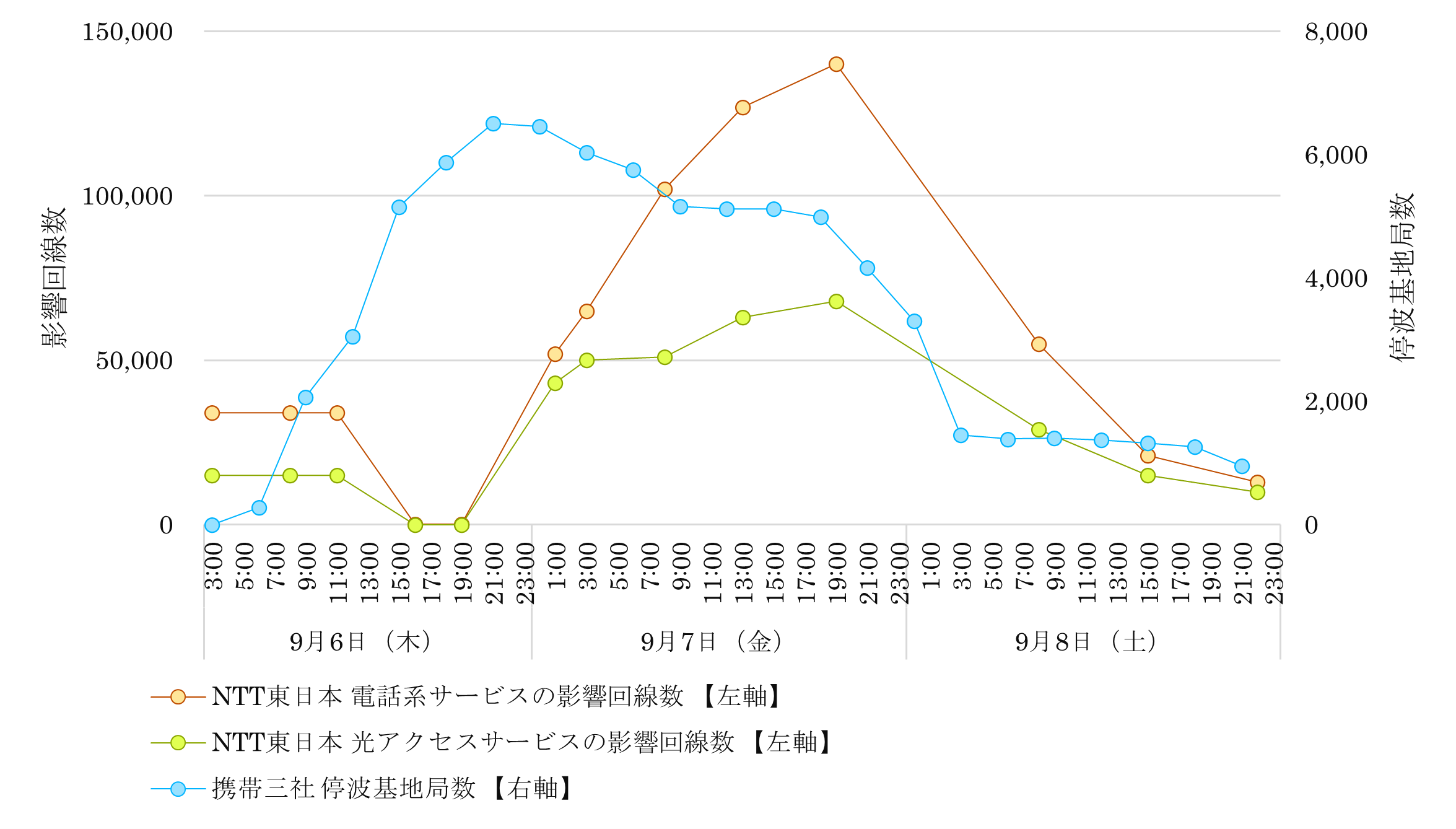

『ビジネスインサイダー』誌による通信大手3社への取材(2018年北海道地震直後)によれば、各社は携帯電話基地局の非常用電源の継続時間については明言せず、「数時間から十数時間」「数時間から24時間」の幅で説明している[21]。図表5および6のとおり、実際、2018年北海道地震ではブラックアウトから約18時間後(9月6日(木)21時頃)に携帯電話の停波基地局数が最大となるが、ブラックアウトから3-12時間後(同6日6-15時の間)に停波基地局数が増加した。また、固定電話については、ブラックアウト後に影響が発生、その後一時復旧したものの、ブラックアウトから約18時間後(6日19時30分)、「予備電源が枯渇し通信サービスがご利用いただけなくなる見込み」と発信した後、影響回線が増加し、約38時間後(9月7日(金)19:00頃)に支障回線数が最大となった[22]。

通信各社ともに基地局等の予備電源の長期化に取り組んでいるため[23]、最新の予備電源の継続時間を推察することは難しいが、2018年末当時では「数時間から十数時間」「数時間から24時間」と考えた方が良いだろう。

2018年北海道地震では大手通信各社は電源車派遣等の各種対応を講じたが、ブラックアウトが広域にわたる場合、こうした対応は難しいと考えられる。さらに、ブラックアウト解消後も自動復旧しない通信ビル・基地局があり(技術者派遣を要するケース)、復電後も携帯電話サービスが使えない地域が発生することが想定される。

インターネット回線も固定電話・携帯電話と同様に、利用者が保有する端末、企業が保有するローカルネットワーク、大手以外のインターネットサービスプロバイダ(Internet Service Provider: ISP)がボトルネックとなる可能性が高い。インターネットは階層構造となっており、上位・中位構造に占める大手ISPやインターネット相互接続点(Internet Exchange point: IX)については非常用電源の長期化(少なくとも72時間以上等)対策が講じられていることが多い。しかし、大手以外のISP等では非常用電源対策が十分ではない可能性がある。

仮にISPが非常用電源を確保していても、企業内のエンドポイント端末(パソコンやタブレット)、サーバはもちろん、Wi-Fiルーター、モデム、ハブ等が非常用電源とつながっていれなければ、企業内からのインターネット利用は不可能である。

インターネットイニシアティブ(IIJ)の資料に記載されている、2018年北海道地震における北海道内のフレッツ(インターネット接続に関するサービス)のトラフィック(通信量)およびセッション(接続回数)の状況によれば、ブラックアウト直後、トラフィックおよびセッションはほぼゼロに近い状態になったが、「セッションの回復と電力の回復状況は良く似ていてほぼほぼ一致する」[24]。

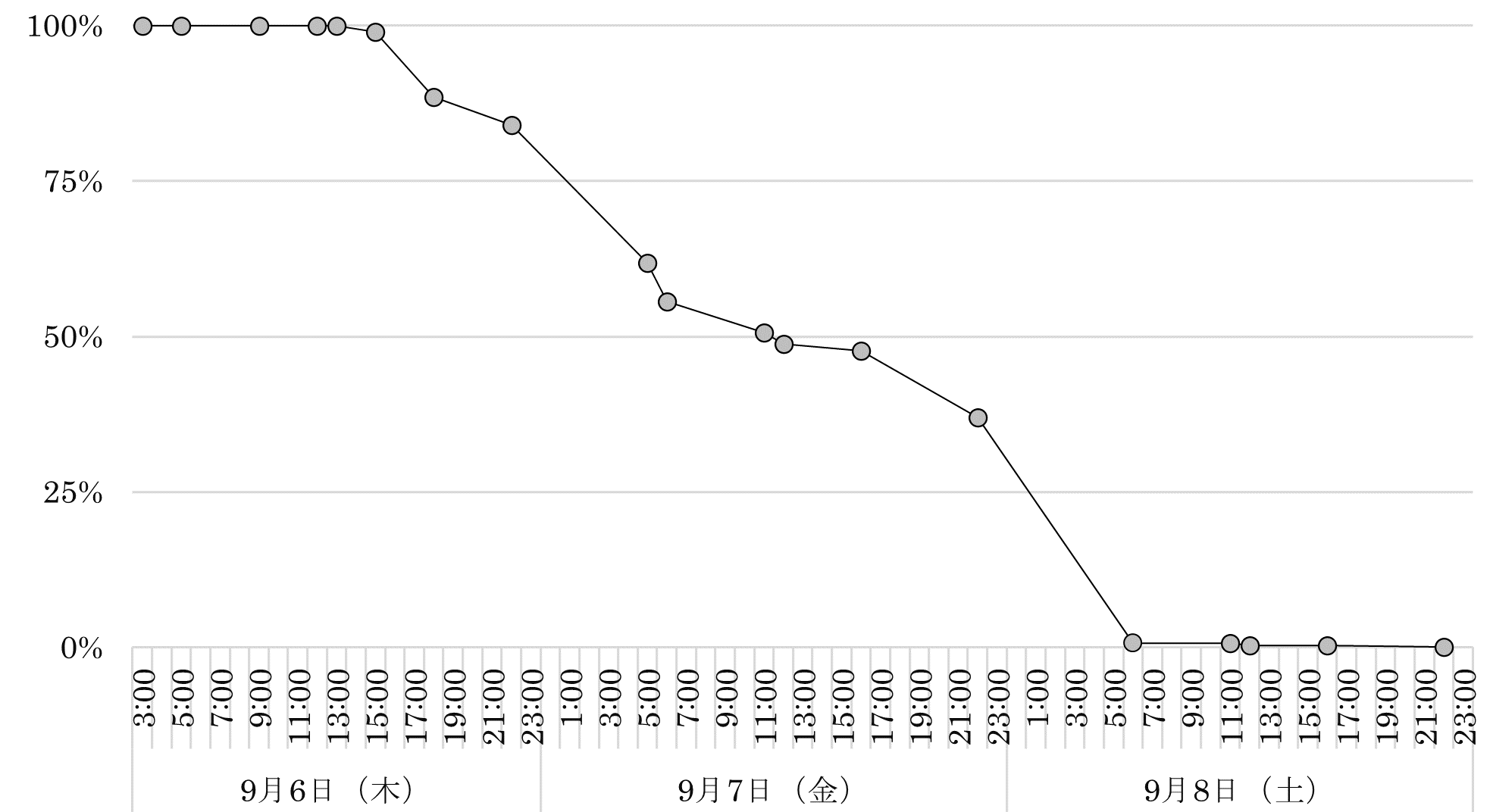

図表 5:2018 年北海道地震後の全道の停電戸数(割合)の推移

出典:北海道庁および経済産業省のプレスリリース資料から筆者作成。マーカーはプレスリリース日時とその時点での停電戸数を表し、折れ線はマーカー間を便宜的に結んだもの。なお、ブラックアウトから約 11 時間は全道 295 万戸で停電した。全道 50%が復電したのはブラックアウトから約 33 時間後、99%が復電したのはブラックアウトから約 50 時間後であった。ブラックアウトから約 64 時間後の 9 月 8 日(土)19:00、北海道電力の復旧宣言を行った。

図表 6:2018 年北海道地震後の通信利用の状況

出典:総務省北海道総合通信局「平成 30 年北海道胆振東部地震・ブラックアウト:通信・放送の被害状況と当局の対応」(2019 年 1 月 21 日)および東日本電信電話株式会社(NTT 東日本)プレスリリースより筆者作成。マーカーはプレスリリース日時とその時点での影響回線数・停波基地局数を表し、折れ線はマーカー間を便宜的に結んだもの。

なお、NTT 東日本社は 9 月 9 日(日)8:00 までに「商用停電に伴う非常用電源の枯渇に伴う影響」は回復したとしている。ただし上記は、商用電源・非常用原電の枯渇に起因する障害と装置故障による障害の双方が含まれる。

③交通(JR・私鉄および一般道・高速道路)

ブラックアウト時、ほぼ全ての鉄道(JR・私鉄)の運行が停止すると考えられる。2018年北海道地震後、道内の非電化路線を含む全路線・全区間の運転見合わせを行った。なぜなら、鉄道運行の動力自体はディーゼル(非電化路線)であるが、信号装置、踏切の警報器や遮断機、駅の通信設備や車両基地の点検設備等は電力を要するからである[25]。

電化路線であれば、運行停止は言うまでもない。多くの鉄道事業者は対策を講じているが、仮に鉄道運行に必要な電力を全て自社内でまかなっていたとしても[26]、鉄道事業者の方針(安全最優先)を踏まえると、点検・確認等を要するため、ブラックアウト直後の運行継続は難しいだろう。同様に、電力が復旧(復電)したとしても鉄道再開までには一定の時間(設備類の通電確認・作動確認)を要する可能性がある。

2018年北海道地震の状況から、純粋ブラックアウトでは、ブラックアウト後の一定期間(非常用電源等の供給期間)、高速道路は利用可能である。同様に一般道路も利用だが、信号機は滅灯しているため交通事故や渋滞が発生するリスクが高いと考えられる。2018年北海道地震の状況は次のとおりである。

- NEXCO 東日本北海道支社では、支社(72 時間)、IC(24 時間)、トンネル(24 時間)には非常用発電機がある。「管轄内の全域で停電する非常事態の中、燃料の確保,融通および発電機用オイルの管理など、綱渡りな状況であったが、停電による通行止めは発生しなかった」[27]。

- 全道全ての信号機約 13,000 基が滅灯し、ブラックアウト当日だけで交通事故が 126 件(普段の倍以上)発生した。信号機滅灯に伴い、最大で約 1,300 人(9 月 6 日)の警察官が交通整理に従事した。しかし、停電のみを理由とした通行止めはなかった[28]。

- タンクローリー等を扱う事業者では、ローリーが事故に巻き込まれる可能性があったため、燃料の緊急配送を断らざるを得ない事業者もあった[29]

またブラックアウト時、地震や台風のように物理的な被害がなく、一般道・高速道路は停電のみにより利用不可とはならないため、ブラックアウト地域内の住民が電力供給地域に自家用車で避難するなど道路交通の需要が高まることも想定される。異なる電力会社の管区が隣接する地域は特に混乱が生じるだろう。警察官による手信号は基幹道路に限定され、それ以外の道路では手信号はなく、特に夜間は安全上のリスクが高くなることが考えられる。

④その他

ブラックアウトからの回復後も、電力供給が安定するまで(数日から数週間と推察)は節電要請がなされる可能性が高い。2018年北海道地震では、電力会社による復旧宣言が行われた9月8日から14日までの期間、道内全域の家庭・業務・産業部門に平時よりも「2割」の節電要請が行われた(14日移行も数値目標のない節電要請は継続)[30]。

(3) 企業の対策

①危機管理計画・事業継続計画上の想定見直し

企業は、自然災害等を始めとする電力供給停止の原因・影響範囲・影響時間について、いわゆる「ブラックアウト」を含めて、危機管理計画・事業継続計画上の想定を見直す必要がある。

自然災害起因の停電・ブラックアウト想定の見直し

首都直下地震や南海トラフ巨大地震、大型台風等が発生した場合の停電の影響範囲・影響時間の再検証・見直しを行う必要がある。リスクマネジメント・クライシスマネジメント・事業継続マネジメントの高度化という観点からは、電力事業者の取組みに関わらず、既存の想定よりも過酷な状況を想定することも必要であろう。

その他起因(人為的ミスやサイバー攻撃)の停電・ブラックアウト想定の検討

リスクマネジメントの高度化を検討する企業は、自然災害以外のその他起因(人為的ミスやサイバー攻撃)の停電・ブラックアウトを視野に入れることが望ましい。この状況では、物理的な被害は発生せず、純粋に電力供給が途絶する状況である。基本的には、地震を想定した危機管理計画・事業継続計画で対応可能と考えられるが、特にサイバー攻撃を端緒とするブラックアウトでは被害の長期化・甚大化も考えれられる。ブラックアウトを引き越すようなサイバー攻撃は、単にそれだけで完結するとは考えにくい。

企業はブラックアウト想定の再検証・見直しに伴い、危機管理・事業継続計画上の体制・手順・リソースについて再検討する必要がある。

特に純粋なブラックアウトを想定し、入居ビル・施設・工場に非常用発電装置があるとしても、非常用発電はどこに供給されているか(どの区画・設備)、どの程度の最大出力(定格出力)か、一定の使用量を想定してどのくらいの期間利用できるかを再確認する必要がある。前述のインターネット回線のように、エンドポイント端末に電力が供給可能だったとしても、自社管理下の切替・交換設備には非常用電源が供給されないケースなども報告されている。

②事業拠点・自宅における電源対策

危機管理・事業継続計画上の想定を見直した結果、必要な対策の一つは電源対策であろう。図表7は非常用電源の比較(大規模設備を除く)である。それぞれメリット・デメリットがあるため、事業拠点なのか一般家庭なのか、用途(給電が必要な機器の想定電力消費量)、想定利用時間、費用等を踏まえて、決定することが重要である。用途については、危機管理・事業継続上で必要される消費電力(例えば、衛星電話一式:約50W、MCA無線:約25kW、投光器: 約80W、災害用テレビ: 約80W、ノートパソコン:約50~100W、スマートフォン充電器:約10~40W等)を想定することが望ましい。

| 分類 | 概要 | メリット・デメリット |

|

燃焼式(ディーゼル式) |

ディーゼル等の燃焼型の非常用発電形式。 | ○ 定格出力は相対的に大きい(設備にもよるが小型なものは約5.0kVAから大型のものは数百・数千kVa)。 × 利用可能時間は貯蔵燃料量に依存するが、取扱や一定量の燃料等の保管には資格・届出等を要する。 × 軽油の品質管理・買換に一定コストが発生。 × 排ガスや騒音が発生。 |

|

燃焼式(ガスボンベ式) |

家庭用ガスボンベ(LPガス)等の燃焼型の非常用発電形式。 | ○ 比較的小型なため持ち運び等が容易。 × 定格出力は相対的に小さい(~約1.0kVA)。 × 利用可能時間は貯蔵燃料量に依存するが、取扱や一定量の燃料等の保管には資格・届出等を要する。 |

|

ハイブリッド車・電気自動車式(EV式) |

ハイブリッド車・電気自動車をVehicle to Home(V2H)として非常用電源として用いる形式。ガソリンによる燃焼を併用するものもある。 | ○ 既にハイブリッド車・電気自動車を保有していれば追加コストは不要。 △ 定格出力は約1.5kVA~。 × 利用可否・利用可能時間はブラックアウト時の電気自動車の所在と充電量に依存する。バッテリー容量(利用可能時間)はガソリンとの併用なしで15~30kWh程度。 |

| 蓄電池式 | リチウムイオン電池等による蓄電池式。 | ○ ブラックアウト時の利用は容易。 △ 定格出力は約1.0kVA~。 × 初期コストが高い(近年は低コスト化も進む)。 × 利用可能時間は短いため、複数の蓄電池式非常用電源を準備する必要あり。 |

| 太陽光式 | 太陽光パネル等による給電形式。 | ○ 自然エネルギーを利用するので、長期間利用可能。 × 定格出力は相対的に小さい(~約1.0kVA)。 × 初期投資に一定のコストがかかる。 × 屋外に設置するため、台風等の自然災害に弱い。 |

|

定格出力とは一定条件下で安全に実現できる最大出力を指し、ユーザからすれば、定格出力が大きいほど、より消費電力が大きい機器、より多くの機器に同時に電源供給できることを意味する。 |

||

以上

2020年8月17日脱稿

[2020年9月1日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

川口貴久

ビジネスリスク本部 上級主任研究員/プリンシパルリサーチャ

脚注

| [1] | 本稿では、発電事業者や一般送配電事業者等を総称して電力会社(旧一般電気事業者)としている。 |

| [2] | 例えば、中央防災会議の首都直下型地震想定は「地震直後は、火力発電所の運転停止等による供給能力が 5 割程度に低下し、需給バランスが不安定となり、広域で停電が発生する」「震度分布によっては、東京湾沿岸の火力発電所の大部分が運転を停止することも想定されるが、電力事業者の供給能力は、関東以外の広域的な電力融通を見込んでも、夏場のピーク時の需要に対して約 5 割程度の供給能力となることも想定される。湾岸の大部分の火力発電所が被災した場合、最悪、5 割程度の供給が1週間以上継続することも想定される」(下線強調は引用者による。以下、同様)としている。中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(2013 年 12 月)、13 頁。 |

| [3] | 電力自由化による影響の詳細は、指田朝久「経験が通用しない時代に備える:西日本豪雨、台風 21 号、北海道胆振東部地震の教訓」『TRC EYE』Vol.318(2018 年 10 月 23 日)。 https://www.tokio-dr.jp/publication/report/trc-eye/pdf/pdf-trc-eye-318.pdf |

| [4] | 日本放送協会 「NHK スペシャル:巨大都市大停電 “ブラックアウト”にどう備えるか」(2019 年 9 月 1 日放送)。 |

| [5] | 2018 年北海道地震後のインフラの緊急点検では、東日本・中西日本エリアの電力インフラについては「それぞれのエリアについて、最過酷断面において最大電源サイト(東日本:富津火力発電所、中西日本:川越火力発電所)が脱落した場合においても、地域間連系線による緊急融通や周波数低下リレー(UFR)による負荷遮断等の周波数維持装置の動作により、「ブラックアウトには至らない」ことが確認されました」としている。資源エネルギー庁『エネルギー白書 2019』(2019 年 6 月)、87-88 頁;資源エネルギー庁「災害を踏まえた電力レジリエンスの強化に向けた取組について」(2019 年 6 月 7 日)。 |

| [6] | 日本放送協会、前掲 「NHK スペシャル:巨大都市大停電 “ブラックアウト”にどう備えるか」。 |

| [7] | 内藤淳一(電力広域的運営推進機関)「ブラックアウトとはどういう現象か:北海道ではどのような事象が発生したのか」電気学会全国大会 公開シンポジウム(2019 年 3 月 13 日)。 |

| [8] | 日本放送協会、前掲 「NHK スペシャル:巨大都市大停電 “ブラックアウト”にどう備えるか」。 |

| [9] | 本項の初出は、川口貴久「第 11 章 重要インフラに対する破壊的サイバー攻撃とその対処:『サービス障害』アプローチと『武力攻撃』アプローチ」、武田康裕編著『論究 日本の危機管理体制:国民保護と防災をめぐる葛藤』(芙蓉書房出版、2020 年)、243-261 頁。 |

| [10] | 詳細は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「2015 年ウクライナ大規模停電」および「2016 年ウクライナマルウェアによる停電」制御システムのセキュリティリスク分析ガイド補足資料:「制御システム関連のサイバーインシデント事例」シリーズ(最終更新日:2019 年 8 月 2 日)。 |

| [11] | “Russian Government Cyber Activity Targeting Energy and Other Critical Infrastructure Sectors,” Alert (TA18-074A), Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (March 15, 2018). |

| [12] | Rebecca Smith, “Russian Hackers Reach U.S. Utility Control Rooms, Homeland Security Officials Say: Blackouts could have been caused after the networks of trusted vendors were easily penetrated,” Wall Street Journal (July 23, 2018); 「ロシアのハッカー、米電力制御システムに侵入」『ウォール・ストリート・ジャーナル日本版』(2018 年7 月 24 日) |

| [13] | 原因は、設備のファイアウォール(F/W)の欠陥によって、「認証されていない攻撃者」が何度も何度も F/W を再起動し、事実上これを破壊することができたことである。F/W は、発電サイトと設備のコントロールセンター間を流れるデータの交通管制(traffic cops)の役割を果たしたため、オペレータと発電設備の一部との接続が失われた。なお NERC、米エネルギー省等は被害にあった事業者名等の詳細を公開していない。North American Electric Reliability Corporation, “Lesson Learned: Risks Posed by Firewall Firmware Vulnerabilities” (September 4, 2019) ; Blake Sobczak, “Report reveals play-by-play of first U.S. grid cyberattack,” E&E News (September 6, 2019). |

| [14] | Lloyd's and the Centre for Risk Studies, the University of Cambridge, Business Blackout: The Insurance Implications of a Cyber Attack on the US Power Grid, Emerging Risk Report (2015). |

| [15] | Sten Odenwald, “The Day the Sun Brought Darkness,” NASA (March 14, 2009. Last Updated: August 7, 2017). EMP 効果については、一政祐行「ブラックアウト事態に至る電磁パルス(EMP)脅威の諸相とその展望」『防衛研究所紀要』第 18 巻、第 2 号(2016 年 2 月)、1-21 頁。 |

| [16] | 包括的なインフラへの影響は、能島暢呂「大規模停電のインフラへの影響:2018 年北海道胆振東部地震の事例から」『消防防災の科学』No.138(2019 年)、35-40 頁;丸山喜久「第 9 章 ライフラインの被害」2018 年北海道胆振東部地震被害調査報告書 講習会、土木学会(2019 年 9 月 6 日)等を参照。 |

| [17] | 総務省北海道総合通信局「平成 30 年北海道胆振東部地震・ブラックアウト:通信・放送の被害状況と当局の対応」(2019 年 1 月 21 日)。いずれも停波後直ちに復旧したものは、「停波」に分類してない。 |

| [18] | 北海道電力株式会社 北海道胆振東部地震対応検証委員会「地震発生に伴う停電発生時および復旧時の対応に係る中間報告」(2018 年 11 月 1 日)。 |

| [19] | 能島、前掲「大規模停電のインフラへの影響」;丸山、前掲「第 9 章 ライフラインの被害」。 |

| [20] | 通信設備・インフラについては、スマートフォンや固定電話等のユーザーが利用する「エンドポイント端末(terminals)」、「切替・交換設備(Switching technology)」、「バックボーンネットワーク(Backbone networks)」に分類可能であり、いずれかが電源・電力を確保できない場合、利用不可となる。これらの分類は、ドイツ連邦議会技術評価室が 2011 年 4 月に実施したドイツ国内の情報技術・通信セクターのブラックアウト影響評価による。Thomas Petermann, et. al., What happens during a blackout: Consequences of a Prolonged and Wide-ranging Power Outage, Technology Assessment Studies Series – 4, The Office of Technology Assessment at the German Bundestag (April 2011), p.89. |

| [21] | 木許はるみ「【北海道地震】「基地局の非常用電源は最大 24 時間、多様な給電方法を検討」—— ドコモ、KDDI、ソフトバンク対策急ぐ」Business Insider(2018 年 9 月 6 日)。 |

| [22] | 総務省北海道総合通信局、前掲「平成 30 年北海道胆振東部地震・ブラックアウト」。 |

| [23] | 通信各社は地震等の自然災害を念頭に、非常時のサービス維持に取り組んでいる。例えば、NTT ドコモ社は 24 時間の非発燃料を備えた「中ゾーン基地局」を災害時は遠隔操作によりカバー範囲を拡大し(通常時は約 1km だが、災害時は約 3-5km)、通常は停止している「大ゾーン基地局」は周辺基地局が停止した場合、最大約 7km をカバーする。大ゾーン基地局が初めて運用されたのは、2018 年北海道地震の釧路大ゾーン基地局が初めてであり、まわりの基地局への影響(電波干渉による品質低下)を踏まえて半径 3km で運用された。株式会社 NTT ドコモ「NTT ドコモの災害対策:主な取り組み状況」(2017 年 5 月 18 日);株式会社 NTT ドコモ「NTT ドコモの災害対策」(2018 年 6 月 8 日)。 |

| [24] | 引用元資料では、北海道のフレッツのトラフィックとセッションの推移が確認できる。 株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)「特別座談会『災害とインターネット』(IIJ Technical DAY 2018 より)」 IIJ Engineers Blog(2019 年 1 月 22 日)。https://eng-blog.iij.ad.jp/archives/2783 |

| [25] | 草町義和「地震の停電で JR 北海道『全線運休』の理由 約 8 割は『電気を使わない路線』なのに?」乗りものニュース(2018 年 9 月 7 日)。https://trafficnews.jp/post/81440 |

| [26] | 例えば首都圏については、JR 東日本は鉄道運行に必要な電力の約 58%を自営発電所(信濃川水力発電所(新潟県十日町市・小千谷市)および川崎火力発電所(神奈川県川崎市))で発電し、首都圏の一部路線(在来線・新幹線)を広範囲にカバーしている。ただし、鉄道インフラは鉄道動力以外にも電力を要する設備(信号装置、警報機、遮断機、駅の通信設備、車両基地の点検設備等)があり、これらもおおむね JR 東日本の自営発電所から供給されていると考えられるが、東京電力から供給されるものがないかは公開情報からは判断できない。特定区間に東京電力供給の設備が含まれていれば(含まれている可能性があれば)、運転見合わせまたは折り返し運転となる。東日本旅客鉄道株式会社『JR 東日本グループレポート INTEGRATED REPORT2020』80 頁。 |

| [27] | 丸山喜久「高速道路,水道,都市ガスの被害」2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震の被害調査速報会、 土木学会(2018 年 9 月 21 日)、8 頁。http://committees.jsce.or.jp/eec2/node/136 |

| [28] | 能島、前掲「大規模停電のインフラへの影響」、38 頁。 |

| [29] | 日本放送協会、前掲「NHK スペシャル:巨大都市大停電 “ブラックアウト”にどう備えるか」。 |

| [30] | 資源エネルギー庁『エネルギー白書 2019』(2019 年 6 月)、77-78 頁。 |