企業に求められる人権リスク対策

- 経営・マネジメント

- コンプライアンス

- 人的資本・健康経営・人事労務

2019/1/21

目次

- 企業と人権

- 日本企業と人権

- 企業に求められる人権尊重への取組

- おわりに

企業に求められる人権リスク対策- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

谷口 繭

製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

専門分野:CSR コンサルティング

日本では昨年、スポーツ界のパワー・ハラスメントや、官公庁や自治体におけるセクシャル・ハラスメントに関するニュースが度々報じられた。世界人権宣言[1]の第一条には「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。」と明記されており、人間の尊厳を傷つけるパワー・ハラスメントやセクシャル・ハラスメント等のハラスメント行為は人権侵害に他ならない。一方、世界に目を向けると、企業に対してサプライチェーンを含めた幅広い範囲で人権課題に取り組むことを求める機運が高まっている。そこで本稿では、企業にとっての人権リスク、企業と人権をめぐる国内外の動向や、企業に求められる人権尊重のための取組について解説する。

1. 企業と人権

(1) 企業にとっての人権リスクとは

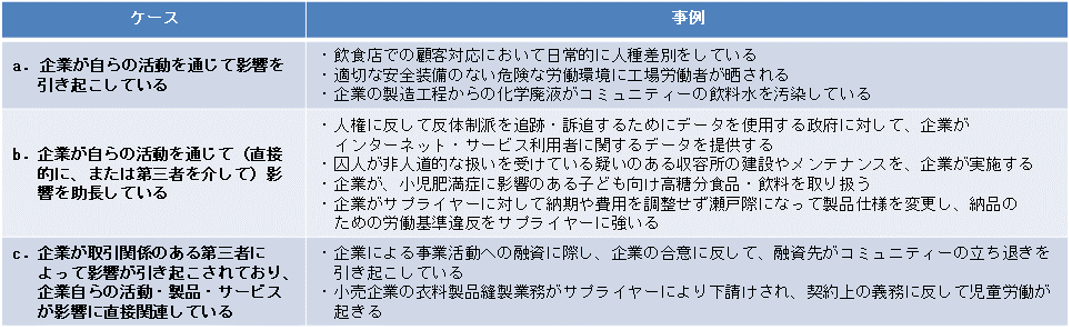

企業のグローバル化に伴いサプライチェーンが世界各地に拡大し、多くの新興国や発展途上国(以下、「新興国等」)は製造業の生産拠点として重要な役割を担っている。こうした中、新興国等では先進国企業のサプライチェーン上において、人権侵害が指摘されるケースが度々発生している。例えば、1997年には大手スポーツ用品メーカーが生産を委託するインドネシアやベトナムの工場で、児童労働、低賃金労働等が指摘され、NGOから批判を受けた末に製品の不買運動や訴訟問題に発展した。このような労働者の権利に関わる問題が人権侵害であることはもちろんのこと、企業活動に端を発した水質・大気・土壌汚染等が地域住民の生活環境を悪化させるケースや、地域住民に対する不法な強制立ち退きなども人権侵害である。国連人権高等弁務官事務所[2]によれば、企業が人権への負の影響に関与する可能性があるケースは以下の三つに分類され、企業による人権への負の影響の例としては表1のようなものがある[3]。

a.企業が自らの活動を通じて影響を引き起こしている

b.企業が自らの活動を通じて(直接的に、または第三者を介して)影響を助長している

c.企業が取引関係のある第三者によって影響が引き起こされており、企業自らの活動・製品・サービスが影響に直接関連している

つまり、企業が人権について考える際には、自社の従業員の人権という狭い範囲ではなく、事業活動を行う上で影響を与える可能性のある地域住民の人権から、サプライヤーや取引関係のある第三者による影響まで、サプライチェーンの広範囲に及ぶ人権について考慮することが求められている。では、幅広い範囲で発生し得る人権問題が、企業にとっては具体的にどのようなリスクとなるのだろうか。人権問題がサプライチェーン上のどこで発生するのか、あるいは人権侵害の対象が労働者か地域住民かにかかわらず、企業は人権を軽視することにより次のようなリスクを抱える可能性がある。

A. レピュテーションリスク

企業ブランドを毀損するレピュテーションリスクは、企業が最も懸念すべきリスクの一つと言えるだろう。ブランドイメージの低下により、企業は株価の下落や従業員のモチベーション低下、人材の採用難等の影響を受ける可能性がある。前述の大手スポーツ用品メーカーの例でも、当該企業は不買運動により経済的損失を被っただけでなく、ブランドイメージに大きなダメージを受けた。

B. ストライキ/争訟発生リスク

企業が人権尊重を怠った結果として労働者のストライキが発生し、工場が操業停止に陥った場合には、売上の減少につながる可能性がある。さらに、人権問題が争訟に発展した場合には、その対応コストが発生する可能性がある。2000年代以降、実際に中国、ベトナム、インド等では、外資系企業の工場で賃上げや労働環境の改善等を求めるストライキが度々発生している。

C. 投資対象から排除されるリスク

2006年にPRI(国連責任投資原則)[4]が策定されて以来、世界では投資判断の際にESG(環境・社会・ガバナンス)課題を組み込むESG投資が活発化している。ESG投資家にとっては、企業の人権への取組も投資判断の一つになり得るため、人権を軽視した経営が明らかになれば投資対象から排除される可能性がある。

表1 企業による人権への負の影響の例

出典:Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

“The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide”をもとに弊社作成

(2) 企業と人権に関する国際的な動向

本項では、企業と人権に関する近年の主要な国際的動向について紹介する。

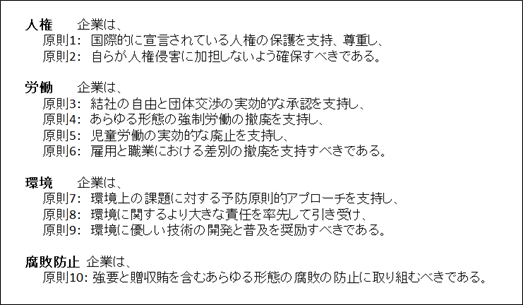

□国連グローバル・コンパクト

グローバル化の負の側面の課題解決に向けて、企業が責任ある創造的なリーダーシップを発揮することを求めているのが、1999年の世界経済フォーラムで提唱され、2000年に発足した国連グローバル・コンパクトである。国連グローバル・コンパクトは、世界約160カ国の1万3,000以上の企業・団体(2018年12月10日時点)が署名しているイニシアチブで、「人権」、「労働」、「環境」、「腐敗防止」の4分野・10原則(図1)を軸に活動を展開している。国連グローバル・コンパクトへの参加は企業の自主的な判断に委ねられているが、参加企業は10原則を経営に組み込み、その活動状況について情報公開することが期待されている。現在、日本では293の企業・組織が国連グローバル・コンパクトに参加しており、アメリカの550、イギリスの476、ドイツの485、フランスの1,193と比較すると少ない印象ではあるが、2018年には新たに44の日本企業・組織が参加している[5]。

図1 国連グローバル・コンパクト10原則

出典:Global Compact Network Japan「国連グローバル・コンパクト4分野10原則の解説(仮訳)」をもとに弊社作成

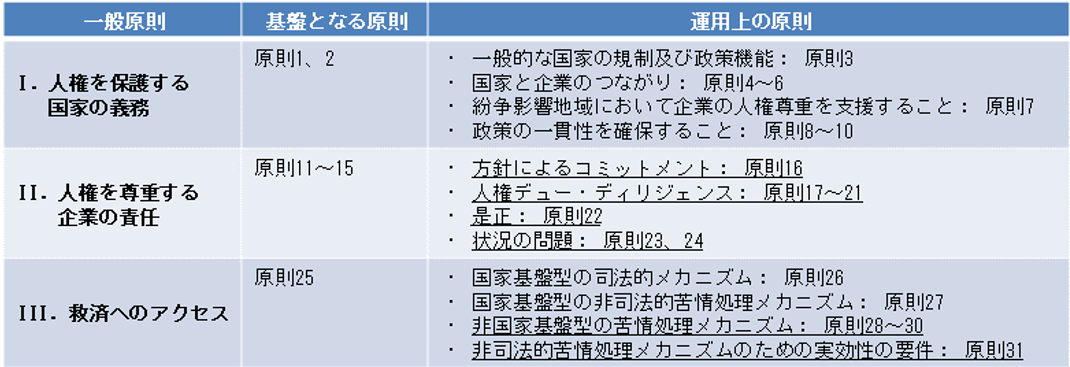

□ビジネスと人権に関する指導原則

国連グローバル・コンパクトの発足後、持続可能なグローバル化の実現に向けて、規模や業種にかかわらずすべての企業のビジネスと人権に関する国際基準となったのが、2011年の国連人権理事会[6]において全会一致で承認された「ビジネスと人権に関する指導原則」[7](以下、「指導原則」)である。指導原則では、人権の「保護、尊重、救済」の枠組みが31の原則に整理され、国家には人権を保護する義務があること、企業は人権を尊重する責任を有することが明記されている。この枠組みは、ハーバード大学のジョン・ラギー教授によって策定されたため、「ラギーフレームワーク」と呼ばれることもある。指導原則の全体構成は次頁表2の通りで、企業に対して主に以下の事項が期待されている。

- 最上級レベルで承認された人権方針を公表し、すべての事業活動において人権を尊重する責任を果たすというコミットメントを明らかにする

- 人権への負の影響を特定し、評価結果に基づき適切な行動を実施する人権デュー・ディリジェンスを継続的に行い、外部に公表する

- 企業による人権への負の影響を是正するプロセスを確保する

なお、指導原則の考え方は2011年に大幅に改訂・強化された「OECD多国籍企業行動指針」[8]にも取り入れられ、同行動指針に人権に関する章が新設された。また、EUは指導原則の理念を盛り込んだ「欧州CSR戦略」[9]を2011年に発表し、2013年には三つの業界(人材派遣、情報通信技術、石油・ガス)向けの人権ガイダンスを発行している。

ラギー氏によれば、指導原則はSDGs(持続可能な開発目標)[10]と密接に結びついており、企業が人権を尊重することは、企業によるSDGsへの貢献を最大化することと同義である[11]。実際に、SDGsでは前文において「すべての人々の人権を実現」することを目指すとの記述があり、SDGsが目指すべき世界像は「人権、人の尊厳、法の支配、正義、平等及び差別のないことに対して普遍的な尊重がなされる世界」と定義している[12]。企業の責任は、広範なサプライチェーン上で発生する人権問題に対して、影響力を行使することによって、人権侵害を受けている人々の状況を改善することであり、その意味で企業はSDGsに対して唯一最大の貢献ができると同氏は述べている[13]。

表2 「ビジネスと人権に関する指導原則」の全体構成

出典:国際連合広報センター

「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護、尊重及び救済』枠組み実施のために」 [14]をもとに弊社作成

※下線(企業を対象とする運用上の原則)は弊社追記

2.日本企業と人権

(1) 日本における企業と人権に関する動向

人権と言うと、これまで日本では女性、外国人、マイノリティグループへの差別や同和問題を意味することが多かったが、近年国内での過労死や過労自殺の発生が依然として高い水準にある中、労働基準の遵守や職場環境の改善等に関する企業の姿勢に対して社会の視線が厳しくなっている。

一方、前項で述べた国連グローバル・コンパクトの発足や指導原則の策定を受けて、日本でもグローバル基準の人権対策に取り組もうとする動きが見られる。例えば、日本経済団体連合会(以下、「経団連」)は2017年11月に改定した「企業行動憲章」に、第4条として新たに人権の尊重を追加した。経団連はその背景について、「企業活動がグローバル化する中、途上国における労働・人権問題と企業のサプライチェーンとの関係が注目されるようになり、企業に対してもより幅広い視点から人権侵害をなくすための取り組みが求められるようになってきた」と述べている[15]。

また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会(以下、「東京2020大会」)の開催に向けて、組織委員会は2017年3月に「持続可能性に配慮した調達コード」を発表し、サプライヤー等に対して国際的人権基準および国際的労働基準の遵守・尊重を求めている。この背景として、根本原則において人権尊重を重視するオリンピック憲章は、「オリンピズムの目的は人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進であり、スポーツをすることは人権の一つである」と明言している[16]。同調達コードにより、調達参加企業はダイバーシティ(多様性)とインクルージョン(包摂性)の観点を重視し、製造・流通等の各段階で差別やハラスメントを排除すること、国内外で児童労働や長時間労働等がなく労働者の権利が確保されている物品やサービスを提供することなどが求められている[17]。

例えば、2014年にロシアのソチで開催されたオリンピック・パラリンピック冬季競技大会では、建設工事中に70人の労働者が亡くなったとの報道がある[18]。人権NGOヒューマン・ライツ・ウォッチの報告によれば、建設工事において安全性への配慮が不十分な環境で労働者が作業を強いられていたことが死亡事故につながったほか、賃金の未払い、作業員の旅券の没収、長時間労働等の人権侵害が発生していたという[19]。こうした報告もあり、近年の大型スポーツイベントでは調達ルールに企業の人権への配慮が盛り込まれることが増えている。東京2020大会に直接的または間接的に関わる日本企業は非常に多いと思われるが、企業においては、国際社会がこれまで以上に日本企業の人権対策に注視していることを改めて認識する必要がある。

(2) 企業が対応すべき人権課題

第1章で述べた通り、SDGsの本質は人権の実現であるため、SDGsの17の目標は何らかの形で人権と関係がある。次頁表3は、人権の観点で企業にとって関係の深いSDGsの目標を示したものである。例えば、企業が健康かつ安全な職場環境を整備し、従業員に差別のない公平な機会を与えることは、働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)の促進につながるため、SDGsの目標8「働きがいも経済成長も」と深い関係がある。さらに、こうした企業の行動は、目標1「貧困をなくそう」、目標5「ジェンダー平等を実現しよう」などにもプラスの影響を与える可能性がある。

ただし、企業は自社の活動がSDGsに与えるプラスの影響のみを取り上げて満足するのではなく、サプライチェーンを含めた幅広い範囲で人権への潜在的な負の影響を特定するための手段としてSDGsの視点を取り入れることが望まれる。例えば、企業が自社の従業員に安全な労働環境を提供し、同一労働同一賃金を実現しているとしても、強制労働や児童労働を引き起こしているサプライヤーと取引があれば、企業は人権への負の影響を助長している可能性がある。

表3 SDGsと人権に関連のある企業活動の関連性

出典:国連人権高等弁務官事務所“Summary table on the linkages between the SDGs and relevant international human rights instruments” [20]をもとに弊社作成

表3の企業活動の例の中には、日本企業にとっては既に対応済みで当たり前と思われる人権課題もあれば、対応中または今後の対応を検討しているものもあるだろう。それでは、日本企業が従来想定していなかった人権課題にはどのようなものがあるだろうか。例えば、日本は諸外国に比べ、企業活動において子どもの権利の視点が不足しており、特に企業の広告・マーケティング活動では子どもの権利の尊重が十分でないとの指摘がある。実際に、スウェーデンやノルウェーでは12歳未満の子どもに対するテレビ広告が禁止されており、カナダのケベック州では13歳未満の子どもに対するテレビ広告が禁止されている。また、EUでは「EU不公正取引指令(Directive 2005/29/EC)」において、子どもに対して直接的に広告対象商品の購入を勧める広告を行うこと、または子ども向け広告対象商品を購入するよう両親その他成人に説得することを子どもに対して直接的に勧める広告を行うことが、「攻撃的な取引行為」として明示されている。これらの規制は、子どもは一般的に理解力や判断力が成長途上であるため広告の影響を受けやすく、年齢によっては広告と事実または広告とテレビ番組の区別が難しい場合もあり、子どもに対しては一定の配慮が必要であるとの認識に基づいて策定されている。

一方、日本では広告一般に関する法規制は存在するものの、子どもに対する特別な配慮は規定されておらず、広告・マーケティングによる子どもへの負の影響が懸念されていた。こうした中、2012年にユニセフが国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・チルドレン[21]とともに策定した「子どもの権利とビジネス原則」では、企業が取り組むべき10原則の一つとして、「子ども(18歳未満のすべての者)の権利を尊重し、推進するようなマーケティングや広告活動を行う」ことが掲げられている。また、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンは、企業や団体が産業横断的に活用できるものとして「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン」を2016年に策定・公表した[22]。同ガイドラインは、子どもの発達や特性を考慮せずに制作された広告やマーケティングが子どもの権利を侵害し、子どもの健全な発達を阻害し、場合によっては安全や健康を脅かす可能性があるとして、広告・マーケティング活動に際し、子どもへの特別な配慮を求めている。

東京2020大会を控えて日本企業の人権対策への国際的な関心が高まっていることを認識した上で、日本企業は自社の広告・マーケティング活動が子どもに負の影響を与えていないかどうか改めて考える必要があるだろう。

3.企業に求められる人権尊重への取組

本章では、人権尊重を実現するために企業に求められる取組のうち、指導原則において企業が実施することを求められている「人権デュー・ディリジェンス」と「ステークホルダーとの対話」について説明する。

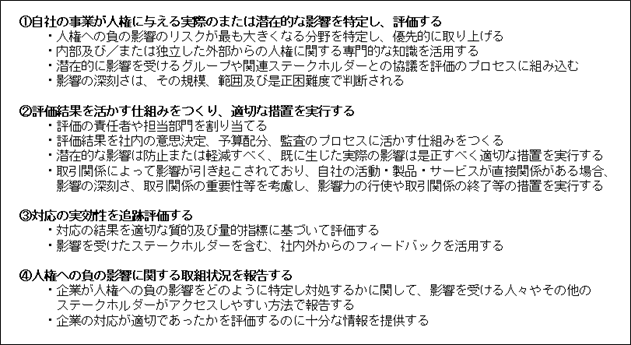

(1) 人権デュー・ディリジェンス

経団連は「企業行動憲章 実行の手引き」(第7版)において、人権デュー・ディリジェンスを適切に行い、人権リスクを把握し改善に向けて努力していることを示すことが、投資家や取引先企業、消費者・顧客を含め幅広く社会の評価を得ることにつながると述べている。では、企業は具体的にどのように人権デュー・ディリジェンスを実施すればよいのだろうか。指導原則によれば、企業は人権を尊重する責任を果たすことを示す方針を策定して社内外に公表した上で、人権リスクを評価して優先順位をつけ、評価の結果を活かす仕組みをつくるなどの対策を実施し、取組を追跡評価して外部に情報を開示する一連の人権デュー・ディリジェンスを実行することが推奨されている。人権デュー・ディリジェンスの各ステップの内容と留意点は図2の通りである。なお、企業の事業内容や事業の進展に伴って人権リスクは変わる可能性があるため、指導原則は人権デュー・ディリジェンスを継続的に実施することを企業に求めている。例えば、新たな事業活動や取引関係を始める場合、または事業に大幅な変更が生じる場合、それらに先立って人権への影響の特定・評価を行う必要がある。

図2 人権デュー・ディリジェンスのステップと留意点

出典:国際連合広報センター

「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護、尊重及び救済』枠組み実施のために」[23]をもとに弊社作成

また、企業のサプライチェーンの構造は業界によっても大きく異なるため、業界に特有な人権課題を整理した上で、各企業の人権尊重への取組に活かすことも人権デュー・ディリジェンスには有効である。一般的に、農作物を取り扱う食品・小売業界、新興国等の工場に生産を委託することの多いアパレル業界、資源採掘に関わる資源・エネルギー業界や電気機器業界等は、他業種と比較して人権問題が指摘されることが多い。例えば日本では昨年9月、建設・不動産業界8社が「人権デュー・デリジェンス勉強会」を発足させ、人権への影響の特定や対処法等に関する調査・研究を共同で行う活動を開始した[24]。人権を尊重する企業の責任は、規模・業種等にかかわらずすべての企業に適用されるため、こうした取組が様々な業界に広がり、各社の人権デュー・ディリジェンスに活かされることを期待する。企業は、自社が属する業種や業界によって発生しやすい人権課題を理解した上で、各企業において人権デュー・ディリジェンスを実施し、自社固有の人権課題を認識することが必要である。

(2) ステークホルダーとの対話

上述の通り、人権デュー・ディリジェンスでは、特定・評価のステップで関連ステークホルダーとの協議により、潜在的に影響を受けるステークホルダーの懸念を理解するよう努めることが求められるほか、追跡評価の際にもステークホルダーからのフィードバックを活用すること、また、報告はステークホルダーがアクセスしやすい方法で行うことが求められている。そのため、人権デュー・ディリジェンスの一連のプロセスにステークホルダーを巻き込むことは、企業の人権尊重への取組において鍵になると言える。ただし、サプライチェーンが広範囲にわたるグローバルな企業活動においては、影響を受ける可能性のあるステークホルダーと企業が直接的なコミュニケーションをとることが困難なケースも想像される。この点に関して指導原則では、企業はステークホルダーと直接協議することが難しい場合、市民社会組織の人々や人権活動家等を含む信頼できる独立した専門家との協議等の適切な代替案を考えるべきであると明記されている。

例えば、経済人コー円卓会議日本委員会[25]は、企業が人権問題に取り組む際には、人権侵害を受けている当事者や彼らを支援するNGO・NPOとの対話により問題を認識することが重要であるとして、企業が事業活動と人権の関連性について議論するステークホルダー・エンゲージメントプログラムを開催している[26]。参加企業はこのプログラムで、NGO・NPO、学識有識者等との対話を通じ、人権問題が発生する文脈や人権に配慮した事業活動の重要性について理解を深め、業界ごとに重要な人権課題を特定することができる。

2018年度のステークホルダー・エンゲージメントプログラムでは、外国人労働者の人権問題、企業のLGBT対応、木材・紙分野の人権問題、プライバシー・個人情報と人権、広告・マーケティングと子どもの人権、コバルト調達における人権問題等のテーマについて、参加企業がNGO・NPOや有識者から問題提起を受けた。そして、異業種間および同業種での議論を経て、参加企業は業界ごとに重要な人権課題の種類と、それらの人権課題が発生する可能性が高い各業界のバリューチェーンの段階を特定した。

経済人コー円卓会議日本委員会によれば、本プログラムでは、日本企業が近年活発に行っているM&Aに関連して、M&A先での人権の実態は把握できていないことが問題として認識された。また、直接的な取引がある一次サプライヤーのみならず、間接的な取引がある二次・三次サプライヤー先での強制労働や児童労働等の人権問題が自社のビジネスリスクになり得ることや、人権課題の解決に向けて競合他社や仕入れ先、NGO・NPOと共同の取組を進める必要があることが、参加企業に共有された。

なお、本プログラムの結果を受けて策定された「業界ごとに重要な人権課題(第七版)」(2019年1月末に公表予定)には、情報・通信業、化学・建築材料業、消費財業(化粧品と日用品)、食品業、製薬業、印刷業、コンサルティング業に関連する人権課題の例が掲載されている。対象の業種に限りはあるものの、人権デュー・ディリジェンスの実施やステークホルダーとの対話を検討している企業には、是非ご一読頂きたい。

4.おわりに

本稿では、人権への取組を検討している企業を主な対象として、企業と人権に関する国内外の動向や企業に求められている人権対策について述べた。ESG投資が活発化していることについても簡単に触れたが、例えば、ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)[27]では指導原則に沿った人権への取組姿勢を評価できるように、2016年から人権に関する質問が強化された。この質問票では、人権に関するコミットメント、人権デュー・ディリジェンス、人権課題の評価、人権に関するコミットメントおよび評価の情報開示状況の4点について、企業に対して回答を求めている。

また、企業の人権に関する方針や取組を、企業の公開情報に基づいて評価するCHRB(Corporate Human Rights Benchmark)[28]と呼ばれる試みも2017年から始まっている。CHRBは、投資家、ESG評価機関、NGO等が参画するイニシアチブで、2018年は農作物、アパレル、資源採掘の3業種101社について評価結果を公表しており、日本企業も2社が評価対象となっている。

このように、企業の人権への取組に対する関心が世界的に高まっていることに加えて、東京2020大会を契機に、日本企業の人権対策に世界中が注視している。日本企業には、指導原則に基づき、本稿で紹介した人権デュー・ディリジェンスやステークホルダーとの対話等の具体的な人権リスク対策に取り組んでいただければ幸いである。

[2019年1月21日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

谷口 繭

製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

専門分野:CSR コンサルティング

ビジネスと人権に関する取り組み支援

脚注

| [1] | 外務省「世界人権宣言(仮訳文)」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html |

| [2] | 国際連合の人権活動の中心となる機関で、すべての人の市民的、文化的、経済的、政治的、社会的権利を促進かつ擁護するための活動を行っている。 |

| [3] | 国連人権高等弁務官事務所“The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide”(2012年6月)https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf |

| [4] | Principles for Responsible Investmentの略で、6つの責任投資原則から成る。環境、社会、ガバナンス課題と投資の関係性を理解し、署名機関がこれらの課題を投資の意思決定や株主としての行動に組み込むことを求める。 https://www.unpri.org/download?ac=1541 |

| [5] | United Nations Global Compact(2019年1月7日時点) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants |

| [6] | 国連人権理事会は国連総会の下部機関として2006年に設立され、47カ国の理事国から成る。任期は3年で、地域的配分はアジア13、アフリカ13、ラテンアメリカ・カリブ海8、東欧6、西欧その他7カ国。日本は2017年1月から理事国を務めている。 |

| [7] | 国際連合広報センター「ビジネスと人権に関する指導原則」(日本語訳) http://www.unic.or.jp/texts_audiovisual/resolutions_reports/hr_council/ga_regular_session/3404/ |

| [8] | 責任ある企業行動に関する各国政府の期待をまとめた国際文書。各国政府によって署名され、多国籍企業に対して雇用、労使関係、人権、さらに透明性、環境、腐敗防止に至る各分野の勧告を提示している。 |

| [9] | European Commission“A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility (COM/2011/0681 final)” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN |

| [10] | 2015年9月の国連総会で採択されたSustainable Development Goalsの略。2030年までに国際社会が達成すべき優先課題で、貧困、健康、教育、エネルギー、気候変動等17の目標と169のターゲットから成る。 |

| [11] | John G. Ruggie“Keynote Address United Nations Forum on Business & Human Rights” https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/ForumSession5/Statements/JohnRuggie.pdf |

| [12] | 外務省「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」(仮訳) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/dai1/sankou3.pdf |

| [13] | 前掲注11 |

| [14] | 前掲注7 |

| [15] | 一般社団法人 日本経済団体連合会「企業行動憲章 実行の手引き」(第7版) http://www.keidanren.or.jp/policy/cgcb/tebiki7.pdf |

| [16] | 公益財団法人 日本オリンピック委員会「オリンピック憲章」(2017年版・英和対訳) https://www.joc.or.jp/olympism/charter/pdf/olympiccharter2017.pdf |

| [17] | 公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「持続可能性に配慮した調達コード」(第3版)https://tokyo2020.org/jp/games/sustainability/sus-code/wcode-timber/data/sus-procurement-code3.pdf |

| [18] | The New York Times(2017年6月14日)https://www.nytimes.com/2017/06/14/sports/soccer/human-rights-stadiums-fifa-2018-world-cup-russia.html |

| [19] | Human Rights Watch(2013年2月6日)https://www.hrw.org/report/2013/02/06/race-bottom/exploitation-migrant-workers-ahead-russias-2014-winter-olympic-games |

| [20] | https://www.ohchr.org/Documents/Issues/MDGs/Post2015/SDG_HR_Table.pdf |

| [21] | 1919年に創設された子ども支援の専門組織。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンはセーブ・ザ・チルドレンの一員として1986年に設立され、日本を含む様々な国や地域で子ども支援活動を行っている公益社団法人。 |

| [22] | https://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/fm.pdf |

| [23] | 前掲注7 |

| [24] | 「建設・不動産『人権デュー・デリジェンス※勉強会』発足」(2018年9月21日) http://www.mec.co.jp/j/news/archives/mec180921_duediligence.pdf ※ディリジェンス、デリジェンスの表記は出典に準じて記載とした |

| [25] | 経済人コー円卓会議(CRT)は、1986年に、スイスのコーで創設されたビジネスを通じて社会をより自由かつ公正で透明なものとすることを目的としたビジネスリーダーのグローバルネットワーク。CRT日本委員会は、2006年にNPO法人化され「自らを正すことを第一とし、誰が正しいかではなく何が正しいか」という考えに基づき、企業におけるCSRの効果的な実践を様々な取り組みを通じて支援している。ステークホルダー・エンゲージメントプログラムは、CRT日本委員会が独自で企画運営するものである。 |

| [26] | http://crt-japan.jp/ |

| [27] | Dow Jones Sustainability Index(DJSI)はアメリカのダウ・ジョーンズとスイスのRobeco SAMが選定するサステナビリティ株式指標。 |

| [28] | https://www.corporatebenchmark.org/ |