企業に求められる水リスク対策

- 環境

- 自然災害

2018/1/31

目次

- 水リスクとは

- CDP ウォーターの取組み

- 企業に求められる対応

- おわりに

企業に求められる水リスク対策- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

谷口 繭

製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

専門分野:CSRコンサルティング

新井 茉莉

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット 研究員

専門分野:河川工学

国内外の多くの企業が、省エネルギーやリサイクルの促進、再生可能エネルギーの導入拡大等を通じた気候変動対策に取り組んでいる。そうした中、気候変動に加えて、事業活動に影響を与える可能性のある環境課題として、水リスク対策に取り組む企業が増えている。本稿では、世界各地における水リスクの顕在化とともに投資家が企業に対して水リスク対策の情報開示を求めている現状や、水リスク対策の第一ステップとして行う水リスク評価で利用可能なツール等を紹介し、企業が水リスク対策を検討する際のヒントを提供する。

1.水リスクとは

(1)水リスクとは

近年、世界各地で大雨や洪水、干ばつ、熱波等の極端な気象現象が観測されている。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)[1]が2014年11月に発表した報告書「IPCC 第5次評価報告書」によれば、今世紀末までに乾燥地域の多くで年平均降水量が減少し、多くの湿潤地域で年平均降水量が増加する可能性が高い[2]。日本では、降水日数は減少傾向にあるものの大雨の頻度は増えており、今後も非常に強い雨の回数が増えることが予測されている[3]。水資源の量と質の変化は、水害や渇水、利用可能水量の制限、排水規制の強化、サプライチェーンの寸断等を引き起こす可能性があり、企業活動にも直接的または間接的に影響を与える恐れがある。

例えば、2011年のタイにおける洪水では、浸水被害に遭った工業団地に入居していた企業725社のうち447社が日系企業であり、多数の企業が操業停止に陥ったため世界経済に影響が及んだ[4]。2012年から干ばつが深刻化したアメリカのカリフォルニア州では、2014年1月に非常事態宣言が発令され、7月には都市部での洗車や水まきを規制する緊急節水規制が施行された[5]。また、2016年には南アジアやアフリカ南部でも深刻な干ばつが発生し、インドでは2年連続の雨不足により、人口の約4分の1にあたる3億3,000万人が水不足の危機に直面したと言われている。

気象の変化に伴う水リスクに加えて、新興国や開発途上国では人口増加、経済発展、急速な都市化の進行等により、安全な飲料水へのアクセスや、食料需要拡大に伴う農業用水の不足といった水問題が顕在化している。特に、こうした水ストレス[6]の高い地域では、企業の水への取組みが企業ブランドやイメージに与える影響が大きい。インドでは、グローバル企業の取水活動により水不足や水質が悪化していると地域住民が訴え、当該企業に対する抗議活動や不買運動が発生した例もある。

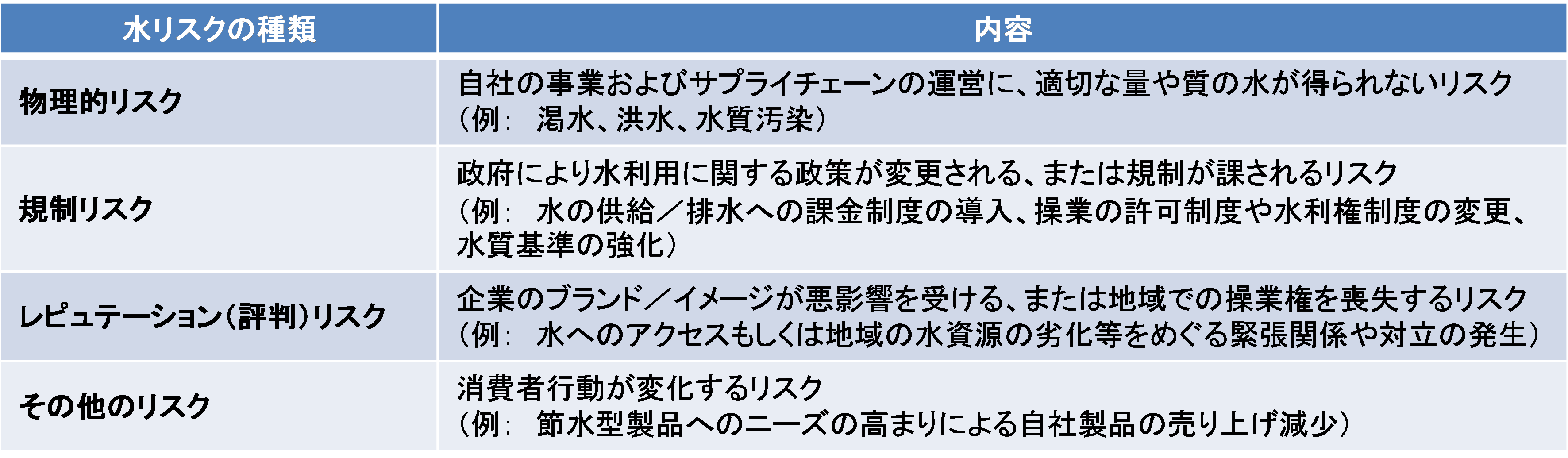

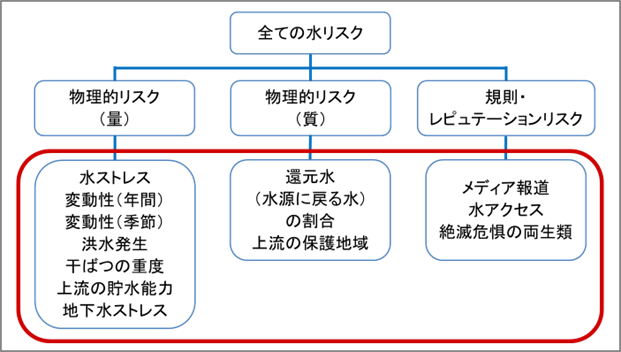

上述のとおり、企業が被る可能性のある水リスクの種類は様々だが、一般的に表1のように分類される。企業は外部環境の変化により水リスクを被る可能性があるだけでなく、取水・排水活動等により地域住民の生活や健康、周辺の生態系に影響を及ぼす側にもなりうることを認識する必要がある。

表1 企業における水リスクの例

出典:WRI[7] 「Aqueduct Water Risk Framework」および

WWF[8]「Assessing Water Risk- A Practical Approach for Financial Institutions」をもとに弊社作成

(2) 水リスクへの関心の高まりと投資家の動き

世界銀行は、2016年5月に発表した報告書「気温上昇と水不足:気候変動が水資源と経済に与える影響」の中で、「淡水の利用可能量減少や、エネルギーや農業等の用途との競合により、都市における水資源の利用可能量が2050年までに、2015年水準の3分の1まで減少しかねない」と警告している[9]。世界経済フォーラム(World Economic Forum)が発表する「グローバル・リスク報告書」でも、今後10年で最も負のインパクトが大きいリスクとして、2012年から2017年まで6年連続で「水危機」が上位3位以内に入っている。

こうした中、企業にとって水リスクは気候変動と並び無視できない経営課題の一つとして認識され始めており、世界の機関投資家が、企業の水リスク対策を投資判断に活用する動きが加速している。企業の環境戦略や温室効果ガス排出への取組みについて格付け調査を実施しているCDP Worldwide(以下、「CDP」)[10]は、企業の水リスク対策を調査するCDPウォータープログラム(以下、「CDPウォーター」)を2010年に開始した。CDPウォーターは、2014年から日本企業も調査対象に含めており、2015年からは質問書への回答に対する評価結果を公表している。

CDPによれば、2017年時点で運用資産総額69兆米ドルに達する639以上の機関投資家がCDPウォーターの活動を支援する署名を行っており、投資家は企業に対して水関連の情報開示とともに、水による影響を低減するような活動を行うよう求めている。2017年にCDPが世界の企業4,653社に水リスク対策に関する質問書を送った結果、2,025社から回答を得ており、回答企業数は2016年の1,432社から大きく増加した。なお、2017年には時価総額を基準に選定した日本企業342社に質問書が送付され、そのうち51%にあたる176社が回答した。2017年の日本企業の回答数は、自主回答した12社を含めると188社で、2016年の123社から増加している。

2.CDP ウォーターの取組み

(1)CDPウォーターの概要

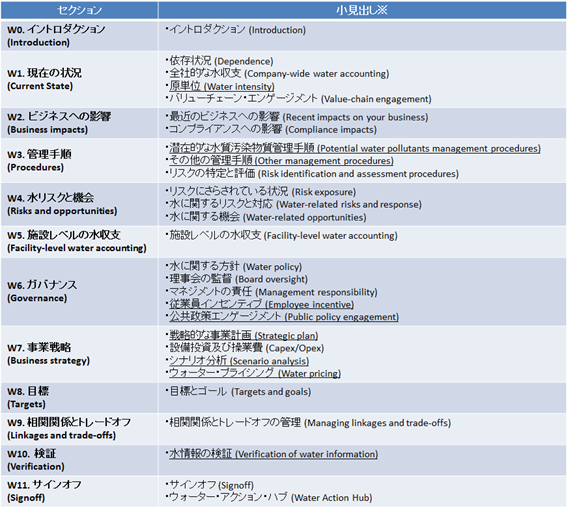

現在ウェブ上で公開されているCDP 2018ウォーター質問書[11]の構成は表2のとおりで、セクションの順番や分類が2017年から若干変更されている。表2の中で下線が付いている小見出しは、2017年と比較して新しく追加された内容である。CDPウォーターにおいて、企業は自社の事業やバリューチェーンにとっての水の重要性、水リスク評価の実施状況、直面している水リスクと対応策、施設レベルの各種水データ、水関連の定量的・定性的目標等について回答する。回答方法は選択式または記述式で、質問によっては回答次第で追加の質問が設定される。

また、企業に対して気候変動リスクの情報開示を求める「気候関連財務情報開示タスクフォース」(TCFD)[12]の提言を受けて、CDPウォーターでは2018年から気候関連シナリオ分析の実施状況が質問される(表2「W7. 事業戦略」参照)。シナリオ分析は、仮定に基づき将来発生しうる事象の潜在的な影響を識別し評価するプロセスで、投資家が投資先企業の気候変動に対する戦略を理解する上で参考になると考えられている。CDP 2018ウォーター質問書では、気候関連シナリオ分析を実施している企業に対して、水に関する分析結果が特定されたかどうかなどが質問される。

さらに、CDPウォーターでは2018年からセクター別の質問が導入される。セクター別質問の対象となるのは、農業(食品・飲料・タバコ)、エネルギー(電力/石油・ガス)、素材(化学/鉄鋼・工業)業界で、2019年には他業界にもセクター別の質問が導入される予定である。例えば、CDP 2018ウォーター質問書のセクション「W1. 現在の状況」で、食品・飲料・タバコ企業は、生産または調達する農産物のうち水使用量が大きく、収益の点で最も重要なものを最大5つ挙げ、それらの農作物が水ストレス流域で生産または調達されている割合を回答する。加えて、事業にとって水の量と質が一定以上重要であると認識している食品・飲料・タバコ企業は、生産または調達する農産物の水の原単位を回答する必要がある。また、同セクションでは電力企業に対して、水力発電運転時の水関連データの計測・モニタリング状況が質問されるほか、石油・ガス企業に対しては、上流・下流・化学品部門別の取水・排水・水消費量や各データの前年度からの変化率が質問される。

なお、CDPは自社のサプライヤーに対して環境リスクに関する情報開示を求める「サプライチェーンプログラム」を実施している。CDP によると、2016年に日本企業のうち花王、日産自動車、トヨタ自動車が同プログラムを通じて自社のサプライヤーへ水リスクの情報開示を働きかけた[13]。

CDP 2018ウォーターの正式なセクター別質問書は2018年2月に公表予定であり、新しい質問書への回答ガイダンスと配点基準は2018年3月に公表予定となっている。CDP 2018 気候変動の質問書については、2018年2月に発行予定の「リスクマネジメント最前線」を参照されたい。

表2 CDP 2018ウォーター質問書の構成

出典:CDPウェブサイト(2018年1月15日時点)をもとに弊社作成(括弧内の英語は原文)

※該当する小見出しはセクターにより一部異なる。下線付きの小見出しは2018年に新たに追加された内容。

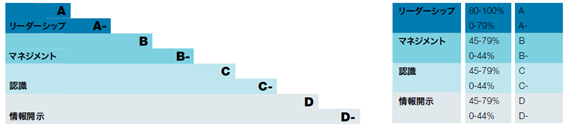

(2) CDPウォーターのスコアリング

CDPのスコアリングは独自の方法論に基づいており、各質問の配点は公表されている。配点は、質問ごとに「情報開示」(企業の情報開示度合)、「認識」(自社の事業にかかわる環境課題、リスク、影響を評価しようとしているか)、「マネジメント」(環境問題に対する活動、方針、戦略をどの程度策定、実行しているか)、「リーダーシップ」(環境マネジメントにおいてベストプラクティスと言える活動を行っているか)の4つのレベルに分けて行われる。なお、各質問で一定の点数を獲得できない場合、当該質問では次のレベルの評価が実施されない仕組みになっている。

企業の評価結果は、各レベルで獲得した点数を、得点可能な点数で割った値に100をかけたパーセントで算出される。図1のとおり、2017年のCDPウォーターでは各レベルがさらに2段階に分けられ、最終的なスコアはAからD—までの8段階で示されて、次のレベルに上がるための閾値は80%に設定された。例えば、A社の評価が情報開示スコア85%、認識スコア80%、マネジメントスコア63%である場合、最終的なスコアはBとなる。

図1 CDP 2017ウォーターのスコアリング方法

出典:CDP「CDPウォーターレポート2017:日本版」

(3)CDP 2017ウォーターの結果について

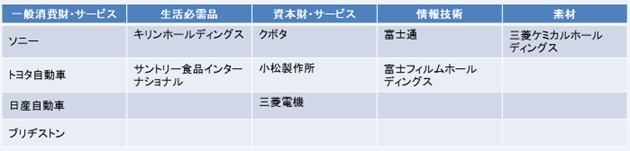

2017年にCDPウォーターでAスコアを獲得した企業は世界で74社あり、評価結果の公表を開始した2015年の8社、2016年の25社から大きく増加している。Aスコアを獲得した日本企業の数も、2016年の6社から2017年には12社(表3)に倍増した。

「CDPウォーターレポート2017:日本版」によると、水に関する情報開示について業種間の温度差は顕著であり、2017年にCDPがウォーター質問書を送付し回答を得た日本企業176社の回答率を業種別にみると、情報技術(82%)や素材(60%)の回答率が高い一方、金融・不動産(0%)、公益事業(15%)は回答率が低い。ただし、回答企業のうち、自社の事業、サプライチェーン、またはその両方において水リスクを認識している日本企業は57%で、ここ数年、自社の製造拠点を対象として水リスク評価を実施することは日本企業の間で次第に一般的になりつつあるとCDPは分析している。

同レポートによれば、日本企業が自社の事業において著しいリスクがあると回答した上位5カ国は、日本(53社)、中国(31社)、タイ(24社)、インド(16社)、インドネシア(11社)であった。日本では「水不足の深刻化」や「水質・排水量の規制」、タイでは「洪水」がリスク要因として多く認識されており、中国とインドでは水資源の需給ギャップ拡大に伴う「水不足の深刻化」、インドネシアでは工場の増加に対応するための「水質・排水量の規制」が多く挙げられている。

表3 CDP 2017 ウォーター Aリスト(日本企業)

出典:CDP「CDPウォーターレポート2017:日本版」をもとに弊社作成

3.企業に求められる対応

(1)水リスク評価について

このように全世界的な水リスクへの関心の高まりから、各企業においても、まずは水リスク評価を行うことが求められている。水リスク評価とは、水リスクにさらされている拠点を把握(スクリーニング)し、水に関する管理もしくは事業計画を進めることである。以下では、スクリーニングする際に利用できる水リスク評価ツールについて述べる。

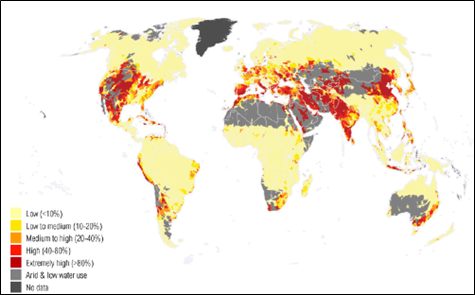

「CDPウォーターレポート2017:日本版」では、水リスク評価ツールとして最も多く利用されているのはWRI(世界資源研究所)のAqueduct(アキダクト)であると紹介している。WRIが開発したAqueductは、「洪水発生」「干ばつの重度」等、12指標について評価する(図2)。12指標はそれぞれリスクが5段階で評価され、総合点から拠点全体の水リスクを評価することもできる。総合点算出時には、業種ごとに12指標の重み付けが変更され、業種別の特徴を表現することも可能である。また、Aqueductでは将来(2020年、2030年、2040年)の水リスクのマッピングにも対応しており、現時点の水リスクに対し、気候変動、世界経済発展、人口増加等を考慮して計算される。

図2 Aqueductで評価可能な12指標

出典:WRI「アキダクト(Aqueduct Overall Water Risk map)」ホームページをもとに弊社作成

Aqueduct以外に利用されるツールとして、WWF(世界自然保護基金)のWater Risk FilterやWBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)[14]のGlobal Water Toolが挙げられる。WWFが開発したWater Risk Filterは、Aqueductと同様に物理的リスク(量および質)、規則・評判リスクに関連する指標があり、全34指標から総合点が算出される。各拠点の取水量、排水量等の水利用に関する情報を入力することで、CDPウォーターの回答様式で出力することも可能である。さらに、高リスクと評価された指標については、リスク軽減策が掲示されることも当ツールの特徴と言える。

AqueductやWater Risk Filterがウェブ上で操作する必要がある一方、WBCSDのGlobal Water Toolはダウンロードしたエクセルファイル上で操作可能なことが大きな特徴である(ただし可視化をする場合にはインターネット接続が必要)。Global Water ToolもWater Risk Filterと同様、取水量等の水利用に関する情報を入力し、CDPウォーターの回答様式で出力することができる。ただし、物理的リスク(量)のみが評価対象であり、水質や規制・評判リスクは対象外である。

このようにツールにより特徴があるため、企業には業種や使用目的、収集したい情報等に応じて、用いるツールを選択することが求められる。ただし図3からもわかるとおり、これらのツールは全世界を対象にリスク評価を行っており、地域的にみると流域内でのリスクの差異や拠点ごとの個別の水リスク対策については考慮されておらず、評価精度が十分高いとは言えない。そのため、ツールは自社拠点あるいはサプライヤー拠点の水リスクのスクリーニング段階での使用が望ましい。

図3 Aqueductのマッピングの例(水ストレスの場合)

出典:WRI「Aqueduct Global Maps 2.1」[15]

企業は、ツールの判定結果に加え、自社内の過去知見や現地拠点での水リスク対応、現地での情報収集等を踏まえ、総合的な判断により自社の水リスクの把握および対応策を検討していくことが求められる。過去の被害により水リスク対策を実施している場合は、好取組み事例として社内で横展開することも望まれる。

(2) 水リスクとビジネス機会

環境関連の取組みが進んでいる企業は、上述のような手法で自社の事業やサプライチェーンにおける水リスクを評価し、CSRレポートや環境報告書、CDPウォーター等を活用して情報開示を行っている。さらに、水リスクを自社にとってのビジネス機会と捉え、新製品/サービスの販売機会や、水への取組みを通じたブランド価値の向上につなげるべく、事業戦略に水リスク対策を組み込んでいる先進企業もある。

「CDPウォーターレポート2017:日本版」によると、2017年にウォーター質問書に回答した日本企業のうち121社が水に関連する「機会」を見いだしており、機会の種類としては、「新たな商品/サービスの販売(55社)」や「ブランド価値の増大(42社)」等、売り上げに直結する機会のほか、「コスト削減(46社)」や「水効率の改善(41社)」等、業務効率に関する機会が認識されている。

例えば、水不足のリスクが高まっている地域では、節水型の消費財や生産設備の販売は新たなビジネス機会になりうる。安全な水へのアクセスが課題となっている地域では、現地のニーズに合った水の浄化設備を導入することや、水資源の保護活動が企業のイメージやブランド価値の向上につながる可能性がある。

また、「水」は2015年9月に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals: SDGs)」[16]でも重要なテーマになっている。SDGsは2030年までに国際社会が達成すべき優先課題で、17の目標と169のターゲットから成り、目標6「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」では、水関連の8つのターゲットが設定されている[17]。水関連のターゲットは、ほかにも目標2「飢餓を終わらせ、食糧安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する」や、目標11「包括的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する」に含まれている。国連はSDGsの達成に向けて、特に企業に対して積極的な貢献を呼びかけている。そのため、水リスクへの積極的な取組みは、企業がSDGsへの具体的な貢献を社内外にアピールする絶好のチャンスとも言える。

4.おわりに

本稿では、水リスク評価の実施やCDPウォーターへの回答を検討している企業を主な対象として、水リスクに関する近年の動向や企業に求められる対応について述べた。企業を取り巻く水リスクの種類は業種や操業地域等によって異なり、効果的な水リスクの評価手法や対策も企業によって異なる。そのため、先進企業の取組みも参考にしながら、評価ツール等を活用し、まずは自社の事業に影響を与える可能性のある水リスクを特定して、自社の状況に合った対応策を検討・実施するとよいだろう。

また、上述のように、水リスクはビジネス機会にもなりうるため、これまで水リスクを意識してこなかった企業にも、新規事業開発やブランド価値の向上、コスト削減等を目指して積極的に水リスク対策に取り組んでいただけたら幸いである。

[2018 年 1 月 31 日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

谷口 繭

製品安全・環境本部 CSR・環境ユニット 主任研究員

専門分野:CSRコンサルティング

新井 茉莉

企業財産本部 経営リスク定量化ユニット 研究員

専門分野:河川工学

CDP回答支援コンサルティング

脚注

| [1] | Intergovernmental Panel on Climate Changeの略で、1988年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された組織。195の国と地域が参加し、気候変動に関する最新の科学的知見について報告書を作成・発表している。 |

| [2] | 気象庁訳「気候変動に関する政府間パネル 第5次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約」(2015年12月1日版(IPCC正誤表反映版))http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar5/ipcc_ar5_wg1_spm_jpn.pdf |

| [3] | 環境省『STOP THE 温暖化 2017』https://www.env.go.jp/earth/ondanka/knowledge/Stop2017.pdf |

| [4] | 国土交通省 第四十七回河川分科会(2012年3月28日開催)配布資料 資料4-4「タイの洪水について」 http://www.mlit.go.jp/common/000208473.pdf |

| [5] | 国土交通省 第9回 水資源分野における気候変動への適応策のあり方検討会(2016年3月11日開催)資料2「渇水対応タイムライン策定のためのガイドラインの方向性」http://www.mlit.go.jp/common/001124117.pdf |

| [6] | 水ストレスとは、水の枯渇や水質の悪化等により人と生態系の需要を満たす水の量が供給を上回り、利用できる水がひっ迫することをいう。https://ceowatermandate.org/terminology/detailed-definitions/ |

| [7] | World Resources Institute(世界資源研究所)の略で、環境と開発に関する政策研究と技術的支援を行う独立した機関。1982年に設立され、700名を超える専門家とスタッフを擁する。http://www.wri.org/ |

| [8] | 正式名称はWorld Wide Fund For Nature(世界自然保護基金)。WWFは、人類が自然と調和して生きられる未来を目指し、約100カ国で活動している環境保全団体。https://www.wwf.or.jp/ |

| [9] | 世界銀行プレスリリース(2016年5月3日)http://www.worldbank.org/ja/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank |

| [10] | 機関投資家が連携して運営する非営利団体で、企業の気候変動への戦略や温室効果ガスの排出量に関する世界最大のデータベースを有する。2017年時点で、気候変動、水、森林の3分野について企業の評価・情報公開プログラムを実施している。 |

| [11] | CDPウェブサイト「CDP Water Questionaire 2018」https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies |

| [12] | 投資家が企業の気候変動リスクを投資判断に活用するための情報開示の枠組みを策定することを目的に、金融安定理事会が2015年12月に設置した民間主導のタスクフォース。約1年半の議論を経て、2017年6月に最終報告書を発表した。http://www.fsa.go.jp/inter/fsf/20170711-2.html |

| [13] | CDP「CDP サプライチェーン レポート 2016-2017《日本語概要版》」https://b8f65cb373b1b7b15feb-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/001/763/original/CDP-Supply-chain-summary-2017_JP.pdf?1487955215 |

| [14] | World Business Council for Sustainable Developmentの略。200以上のグローバル企業のCEOが率いる組織で、企業が持続可能な社会への移行を促進するために協働している。http://www.wbcsd.org/ |

| [15] | WRI「Aqueduct Global Maps 2.1」https://www.wri.org/sites/default/files/Aqueduct_Global_Maps_2.1.pdf |

| [16] | 国連開発計画(UNDP)駐日日本代表事務所ウェブサイト「持続可能な開発目標(SDGs)」http://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sdg.html |

| [17] | 公益財団法人日本ユニセフ協会ウェブサイト「持続可能な開発目標(SDGs)とターゲット」 https://www.unicef.or.jp/sdgs/target.html |