電気配線器具に潜在する火災リスク~身近なリスクへの備え

- 火災・爆発

2025/10/20

電気配線器具に潜在する火災リスク~身近なリスクへの備え

本年5月に白岡市役所で火災が発生したことを記憶されている方もいらっしゃると思います。この火災原因は、事務室エリアのコンセントの異常加熱です。コンセントは非常に身近な電気器具ですが、コンセントなどの電気配線器具は潜在的な出火源として考えられます。本記事は、電気配線器具の火災リスクを再認識していただく目的で整理しました。

1.白岡市役所での火災

本年5月に市役所庁舎1階で火災が発生しました。9月に公表された事故報告書[1]によれば、火災の概要は以下の通りです。

2)出火場所:1992年築の白岡市役所庁舎(地上4階、地下1階建て)の1階税務課納税コールセンター付近。

3)火災の覚知・消火:自動火災報知設備が、自動的に警備会社に発報し、その後警備会社が消防署へ通報(23時19分頃)。警備員は自動火災報知設備の発報で火災に気付きましたが、既に大量の煙が発生しており、初期消火対応が困難であったため、庁舎外へ避難。消防署の消火活動により、5時9分頃(出火から約6時間後)に鎮火しました。

4)被害範囲:1階の事務室エリア約800㎡が焼損するとともに、大量の黒煙が庁舎全体に充満し、煙損が生じたため建物全館の使用ができなくなりました。

5)火災原因と拡大要因:机脇の床コンセントに接続されていた「可動式プラグ」の接触不良が出火原因。接触部の電気抵抗が増加し発熱、樹脂部分が発火したことで、近くに置かれていた段ボール箱に延焼。その後、机下の電気配線や書類などに燃え広がり、火災が拡大。さらに、防犯カメラ映像からは、机上に置かれていたリチウムイオン電池が燃焼し、延焼が急速に拡大した可能性も指摘されています。

写真 可動式プラグの一例(弊社撮影)

コンセントから出火した小さな火災が、大きな被害に結び付きました。

2.電気配線器具火災の実態

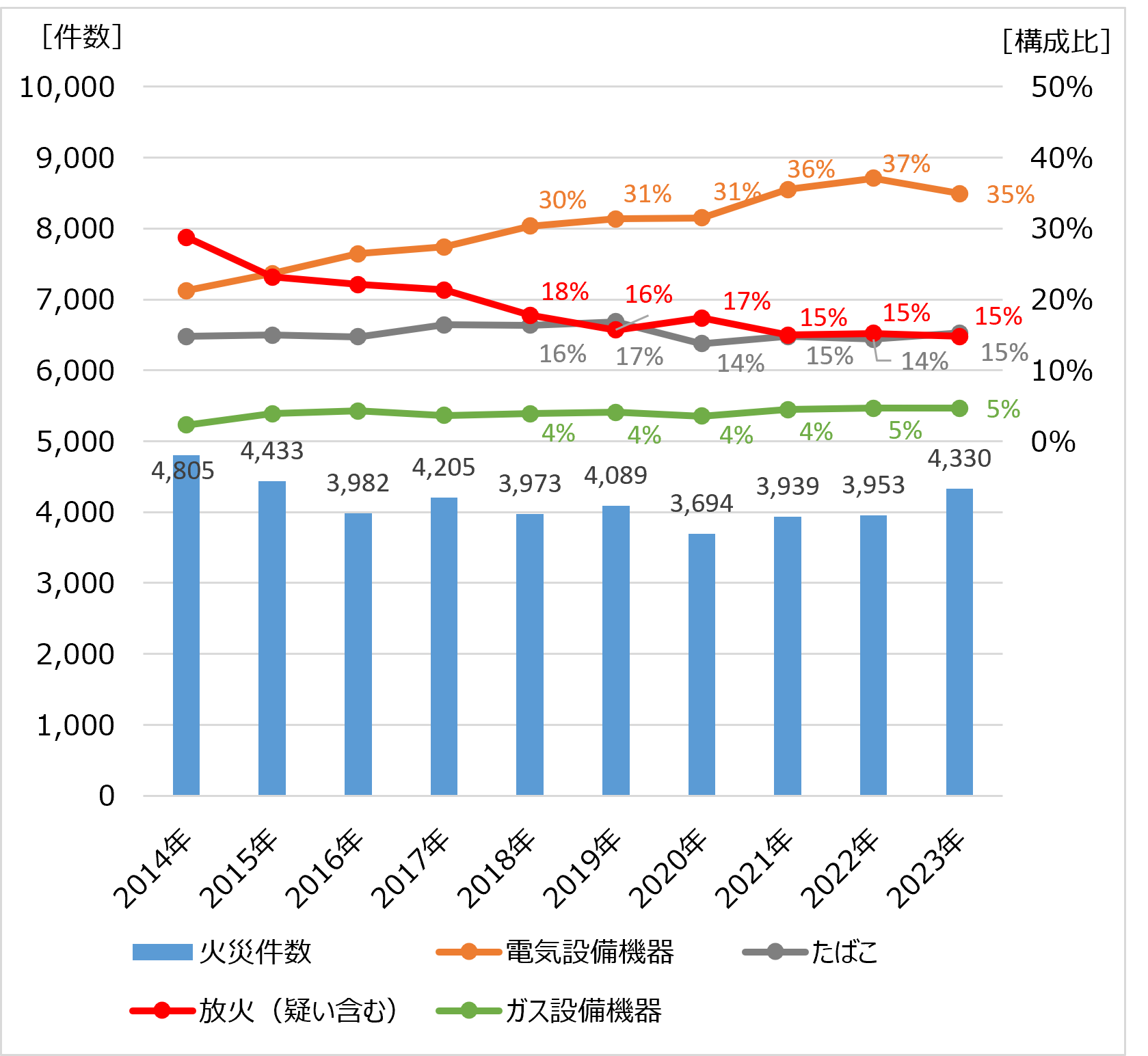

東京消防庁が公表している火災件数データに基づくと、近年火災件数が増加傾向で推移していますが、火災原因の第1位は「電気設備機器」です。2023年は全火災件数4,330件の中で電気設備機器が原因となっている火災は1,512件となっており、約35%を占めています[2]。

図1 火災件数と原因構成比の推移

(東京消防庁・火災の実態に掲載されたデータをもとに弊社作成)

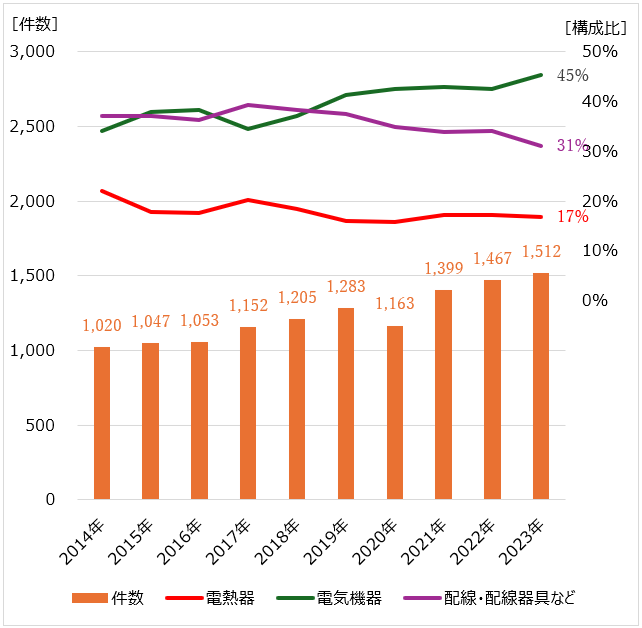

また、電気設備機器が原因となった火災の中で、約3~4割は配線・配線器具などが原因(2023年は471件)となっています[2]。

図2 電気設備機器の火災件数と発火源構成比の推移

(東京消防庁・火災の実態に掲載されたデータをもとに弊社作成)

これらの統計情報は、住宅火災を含んでいますが、いずれの建物にもある配線器具が火災リスクを潜在していることはご理解いただけると思います。

3.電気配線器具の出火原因

電気配線器具の主な出火原因は、以下のように整理できます。

2)過負荷・たこ足配線:テーブルタップや延長コードに定格容量を超える電気機器を接続し、過電流が流れることで発熱・発火。

3)絶縁劣化・コード損傷コードの被覆が劣化・破損し、導線が露出してショートやスパークが発生。

4)不適切な器具の使用・施工不良:不適切な電気工事による配線不良、非認証製品の使用など。

なお、コンセントなどの電気配線器具から出火した際、周囲に可燃物が存在すると、それに着火し大きな火災に発展する可能性があります。可燃物管理や火災荷重の低減も電気配線器具の火災リスク低減において重要な観点となります。

4.電気配線器具火災の予防策

電気配線器具の火災を防止するために推奨される主な対策は以下の通りです。

1) 定期的な点検と清掃

● コンセントやプラグの周辺のホコリを清掃する

● プラグの差し込みが緩くなっていないか確認する

● 変色や変形、異常な発熱がないか点検する

2) 適切な使用方法の徹底

● たこ足配線を避け、電力容量に合った使用を心がける

● 使用していない電気機器はプラグを抜いておく

● 可動式プラグや延長コードは認証された製品を使用する

3) 適切な施工と更新

● 必要な配線は適切に施工し、修理は適切に行う

● 仮配線は一時的な利用にとどめる

● 古くなった配線器具は定期的に交換する

● 漏電遮断器や過電流保護装置など自動遮断機能が組み込まれているか確認する

● 定期的な電気設備の安全点検を実施する

4) 適切な可燃物管理

● 不必要な紙などの可燃物を排除する

● カーペットなどの内装材は極力不燃性素材のものを使用する

電気配線器具は、日常的に使用しているものです。

白岡市役所の火災事例が示すように、電気配線器具の小さな不具合が大規模な火災につながる可能性があります。電気火災は初期段階での発見が難しく、夜間や休日など人がいない時間帯に発生することも多いため、上述4項のような予防策が特に重要です。

定期的な点検・清掃、適切な使用方法の徹底など、基本的な対策を確実に実施することで、多くの電気火災は防ぐことができます。

電気配線器具は、事務室だけでなく企業の施設のいたるところに存在しますが、潜在的な出火源であることを認識することが大切です。「まさか自分の職場では起きない」と思わず、改めて電気配線器具の状態を確認してみてはいかがでしょうか。

参考資料

[1]白岡市役所・令和7年(2025年)5月6日発生 市庁舎火災調査報告書

https://www.city.shiraoka.lg.jp/emergency_news/8926.html

[2]東京消防庁 火災の実態

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/elib/kasaijittai/index.html

執筆コンサルタントプロフィール

- 菅沼 裕明

- 企業財産本部 チーフリスクエンジニア