防災に関するセミナーの実施~食品工場に向けた安全衛生委員会での実施事例のご紹介~

- 火災・爆発

2025/10/10

近年、自然災害の激甚化や取引先からのBCP要求の厳格化により、製造業における防災対策の重要性が高まっています。そのような中で、多くのお客様から以下のような悩みをお聞きします:

- 「事故を起こさないよう現場従業員の防災レベルを高めたいが、何から始めればよいかわからない」

- 「取引先から防災取組を求められているが、どのような教育を実施すればよいか具体的な方法がわからない」

- 「一般的な防災研修では自社の現場に活かしにくい」

これらの課題を解決するために、弊社では年間500件を超えるリスク調査の実績から得られた知見と、業界標準の防災活動、好取組事例、公の事故事例等を組み合わせた実践的な防災セミナーをご提供しています。

本コラムでは、食品製造業の株式会社かね貞向けに実施した事例を基に、製造業における効果的な従業員向け防災教育のポイントについてご紹介します。

1.セミナーの概要

今回のセミナーは、株式会社かね貞から「生産現場の責任者の従業員10~20名程度を対象とした防災教育を実施したい」とのご依頼をいただき、防災に対する基本的な考え方を身につけ、日常業務において火災・水災等のリスクを軽減できる行動力の習得を目的として実施しました(今回は安全衛生委員会および生産部の皆様の会議内で1時間の座学形式によるセミナーを実施しました)。

写真 セミナーの様子

2.MCOPEの観点を用いた着眼点の整理

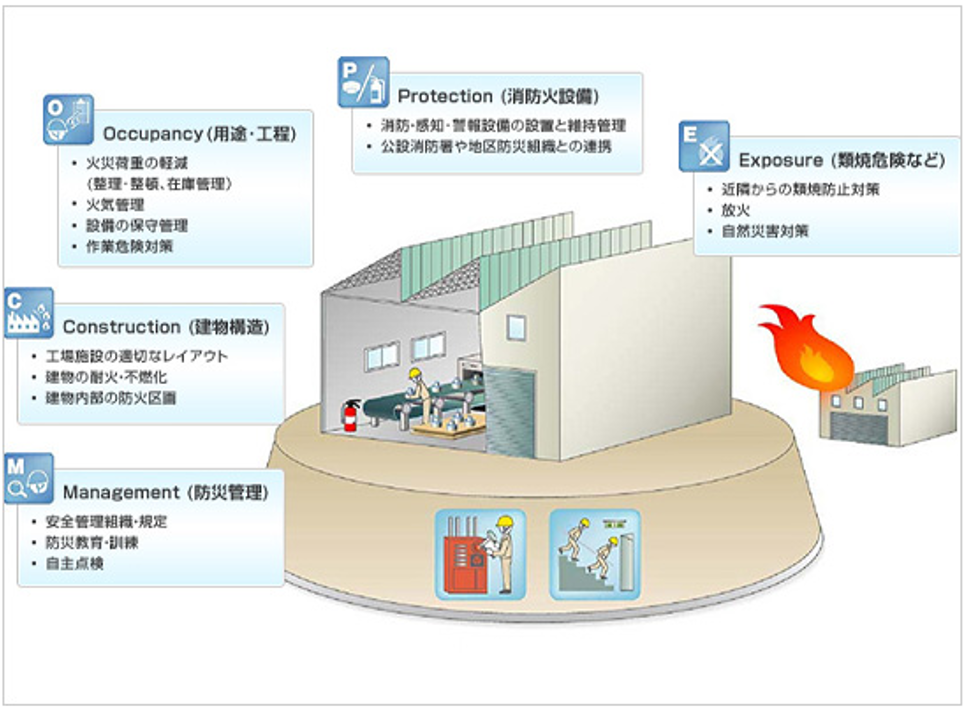

弊社では、リスク状況の確認やリスクコントロールの提案において、Management、Construction、Occupancy、Protection、Exposureの 5つの観点(それぞれの頭文字をとって、MCOPE(エムコープ)と呼んでいます)からリスクコントロールにおける重要な着眼点を整理しています。今回のセミナーは安全管理に携わる従業員の皆様を対象として実施したため、M(防災管理)の観点を中心に、日常業務に役立てられる着眼点をご説明しました。

図1 MCOPEの観点(弊社作成)

MCOPEの観点でリスクを整理することで、受講者の皆様が日常業務で見落としがちな防災リスクを体系的に検討することが可能となります。

3.F×D分析によるリスクコントロール

MCOPEの観点で発見したリスクに対して、対策を実施する方向性や優先順位を決定する際に、弊社では、発生頻度=Frequencyと損害程度=Damageabilityの2軸によってリスクを評価します。“リスクコントロール”とは、「F(発生頻度)」や「D(損害程度)」を低減することで、リスクを許容可能なレベルに縮小させることを目的とします。この低減を図るための対策・活動こそが「防災活動」です。

4.実際の事例を用いたリスク軽減策の検討

弊社では株式会社かね貞の2つの工場を複数回調査しています。今回のセミナーでは、過去の調査時に工場の生産ラインやユーティリティで確認された火災リスクに対する改善方法や、食品製造業で起きた火災事例の紹介、緊急時の対応方法等をセミナー内でお話しました。

今回は時間の都合上、実施できませんでしたが、座学形式のセミナー後に実際に一緒に現場を歩きながら、リスクの着眼点と改善策について確認することもできます。

図2 一般的な改善方法案の例(弊社作成)

※実際のセミナーでは、お客様の現場特性や過去の調査を踏まえた、より実践的な改善方法のご提案を行っています。

5.製造業における防災教育の展開可能性

株式会社かね貞での取り組みは、食品製造業に限らず、多様な製造業で応用可能です。弊社では、過去に自動車関連企業、自動車ディーラー、陶器製造会社等で防災セミナーを実施した経験があります。

防災教育を検討される際は、まず達成したい目標を明確にすることが重要です。その上で、自社の現場特性に適した研修内容や実施形態を検討し、継続的な取り組みとして位置づけることが成功の鍵となります。弊社ではお客様の目標に合わせた防災セミナーをご提供いたします。

詳細は、HP上部の「お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

6.最後に

本コラムでは、製造業における実際のセミナー事例を基に、従業員向け防災教育のポイントについて考えました。株式会社かね貞では過去の調査で製造ラインや設備のリスクも確認していたため、「リスクは何か」、「どうリスクに対応したら良いのか」を「担当者の目線で」、「どの設備について」、「どういうポイントを見ればよいか」を、従業員の皆さんが普段の業務の中でより対応できるようにお伝えすることに主眼を置きました。

一人の従業員の「ここが危ないから対応しておこう。」という行動が災害を防止することも多くあります。このような行動がとれる従業員を増やすという観点からも、従業員向けの防災教育は有用なものであると考えております。

(ご参考)

以下は株式会社かね貞から頂いたご意見です。

・社外の専門家の話を聞いて防災に関する意識が高まった。

・防災意識向上のためにも定期的(年に1回程度)にセミナーを実施してほしい。

・セミナーには防災の担当者以外も参加しており、全体の意識が高まると感じた。

・従業員間の防災意識のばらつきを課題に感じていたが、今回のセミナーで工場全体の防災意識が上がったように感じた。

・自部署の作業員へ避難訓練の必要性を説明する際に、セミナーで教わった内容を活用しようと考えてい る。

・セミナーの内容は具体的な事例をもとに構成されていたのでわかりやすかった。

・防火シャッターの真下に資材がないかは気にかけていたが、防火シャッターの周辺に可燃物がないかまでは気にしていなかった。見る場所を改める機会になった。

※株式会社かね貞の皆様には、本研修の開催に向けて積極的にご協力賜り、誠に感謝申し上げます。

執筆コンサルタントプロフィール

- 奥田 莞司、豊田 漠

- 企業財産本部 主任研究員、研究員