防災対策におけるオープンデータの活用拡大と、それに伴うライセンスのリスクおよび対応

- 経営・マネジメント

- 事業継続 / BCP

2025/3/27

1 防災分野におけるオープンデータの活用

2021年にデジタル庁が設置されたことに代表されるように、近年DXの取り組みが民間企業のみならず官公庁でも広く進められています。防災分野においても、オープンデータの整備やWebアプリケーションの拡充により、今まで入手や利用が難しかった公共施設や被害想定等の情報が、容易に入手できるようになりました。これにより、企業はより手軽に高度な地域の防災分析・対策立案が可能になりつつあります。

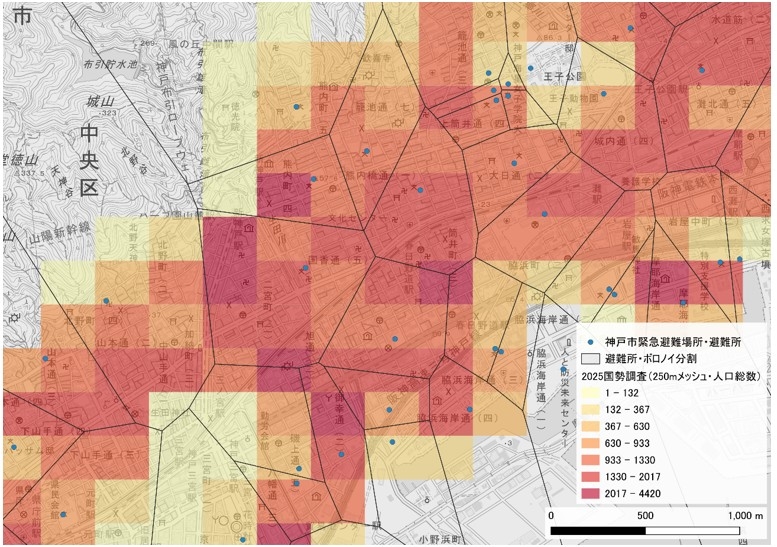

例えば、下図は神戸市の避難所と人口のメッシュデータを重ね合わせることで、各避難所のボロノイ分割図(各地点の最近隣領域を分割した図)を作成し、各ボロノイ領域内の人口を算出したものです。このデータを用いて、有事の際の各避難所の収容人数を推定することができます。

出典:総務省「令和2年国勢調査」、「神戸市避難場所(緊急避難場所・避難所)」(©神戸市 CC BY 4.0)、国土地理院「地理院タイル」を改変して弊社作成。

このように、位置情報に紐づいた地理的なデータ(GIS:地理情報システム)を用いることで、防災情報や公共データの具体的かつ定量的な分析や図示が可能となり、それにより、以前と比べて被災シナリオやBCP策定の具体化・効率化が進んできています。

本稿では、防災対策におけるオープンデータ公開の現状とその活用方法、さらに利用時の注意点や対策について解説します。

2 中央官庁・地方自治体によるオープンデータ公開の現況

2025年現在、中央官庁や地方自治体によるオープンデータの提供事例は非常に多く存在します。例えば国土交通省が提供する「ハザードマップポータルサイト」もその一つです。全国のハザードマップを一覧できるほか、xyzタイル形式(GISソフトウェアにて簡易に利用できる地図データの形式)による配信も行っており、地域の災害リスク調査が手軽に行えます。他にも同じく国土交通省が提供する全国3D都市モデル「PLATEAU」や内閣府が提供する南海トラフ地震や首都直下地震に関するモデル等多くのデータが公開されており、企業のリスクに関するデータやその基礎情報を取得することが可能です。さらに、「e-Gov データポータル」や「e-Stat 政府統計の総合窓口」、「G空間情報センター」等のポータルサイトも提供されています。

地方公共団体においても、2023年にデジタル庁より「自治体標準データセット」が正式に公表されるなど、データの公開の機運が高まりつつあります。また、企業や市民にとって公開ニーズが高いデータセット(公共施設・指定緊急避難場所等)の様式が揃えられることで、各自治体のデータの扱いやすさが向上している点も着目すべき点です。これらに加えて、各自治体で独自に行った被害想定等をシェープ形式等GISデータとして公表する事例も一般化しつつあります。ただし、各自治体で権利の扱いには差があり、独自の規約により二次利用や加工を禁じる自治体も存在します。利用する際に適宜利用規約を参照することで、著作権の侵害を未然に防ぐことが求められています。

3 オープンデータ利用時の注意点について:クリエイティブ・コモンズ・ライセンスを例に

オープンデータは無償かつ手軽に利用できます。ただし、オープンデータのほとんどは著作者が権利を保持し、その利用や公開に関してライセンスが設けられています。そのため、著作者が権利を放棄したパブリック・ドメインではない点には留意が必要です。そして、このライセンスの一般的な枠組みが、「政府標準利用規約(2.0版))や「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」といわれるものです。政府標準利用規約(2.0版)やクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは、利用者が著作権者に確認することなく、誰にでも予め自由な二次利用が許諾されているライセンスですが、その許諾の範囲や利用ルールはライセンスの種類により異なります。

ここでは、一例として、国際的なメジャーなライセンスであるクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの種類について紹介します。

| CC0(パブリック・ドメイン) | 商用利用・改変等、自由に利用が可能。利用時のクレジット表記は不要。 |

| CC BY(表示) | クレジット表記を条件として、商用利用・改変が可能。 |

| CC BY-SA(表示-継承) | クレジット表記と改変した場合の「同じCCライセンスでの公開」を条件に、商用利用・改変が可能。 |

出典:「オープンデータ研修テキスト初級編」(©デジタル庁 CC BY 4.0)を改変して弊社作成

上記の各ライセンスに基づいてデータを利用する際には、ルールにより権利表記が以下のように定められています。

内容をそのまま利用する場合(以下を二次利用物に付記)

“タイトル© 著作権権利者名クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示4.0 国際)”

内容を改変して利用する場合(以下を二次利用物に付記)

“タイトル© 著作権権利者名クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示 4.0 国際) を改変して作成”

いずれの場合でも、 Web で使用する場合は、下線部に該当コモンズ証へのハイパーリンク、紙媒体で使用する場合は、末尾にURL

【 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 】を記載すること等で、情報を利用する方が容易にコモンズ証を確認できるようにする必要があります。

このほか、より詳細なオープンデータの意義やルールについては、ご紹介したデジタル庁の各種資料やクリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページを、適宜参照されることを推奨します。

4 CCライセンス違反による訴訟・賠償リスクについて

最後に、オープンデータを不適切に利用した際のリスクについてご紹介します。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスに関して、既に国内においてもライセンス違反による訴訟・判例が発生しており、不適切な利用による訴訟リスクが存在しているといえます。2022年には著作権者である原告がBY-SAライセンス(表示-継承)を付して公開した写真を、被告がそのライセンスを守らず原告の氏名等の表記を怠ったまま、自身の運営するWebサイトに掲載したために、損害賠償等を請求されています。判決では被告に支払いが命じられ、CCライセンスに違反する利用行為が著作権侵害と認められました。

裁判所の判断

被告は、原告写真が許諾条件さえ満たせば無料で使用できるものであったのだから、著作権侵害に係る経済的損害は生じないと主張する。しかし、特定の使用条件に従った場合に当該著作物の使用料を無料にしていたとしても、それ以外の使用態様について当該著作物を当然に無料で使用できるとはいえない。

(令和3年(ワ)第18876号 著作権侵害差止等請求事件判決文より一部抜粋)

この事例ではストックフォトの利用に関する利用が問題となりましたが、今後はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスを使用したオープンデータの不適切な利用が発生した場合にも、同様の訴訟・賠償問題となる可能性があると言えます。そこで、以下に企業がオープンデータを利用する際の注意点と対策を列挙します。

・ 利用したデータのクレジット表記を怠り、著作権を侵害するリスク

▷ 出版物、公表資料や商材にデータを用いる場合は、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス等に則ってクレジットを記載しましょう。

・ 非商用のオープンデータを利用してしまうリスク

▷ 利用したいデータセットの利用規約に必ず目を通し、非商用の場合は出版物、公表資料や商材への利用は控えましょう。

特に防災分野の場合、社内利用だけと思い権利関係があいまいなままデータや資料が引用・使用されるおそれがあります。さらに、地域貢献等の観点やIR資料等において、企業の防災に関する取り組みを公表する動きが広がる中、不手際で著作権侵害をしてしまわぬよう、十分に確認を行うことが重要です。

5 オープンデータを利用した取り組みの高度化に向けて

以上のように、オープンデータの公表が広まることで、防災分野において企業がより高度かつ効率的な分析や対策立案をすることが可能になります。ただし、データ利用においてはライセンスの管理を正しく行い、著作権侵害がないように努めなければいけません。

ライセンスの適切な管理を行えば被災シナリオやBCPの精緻化・更新、サプライチェーンの見直しといった、幅広く企業のリスクマネジメントを後押しするなどメリットは非常に大きく、適切な利用によって企業活動のさらなる高度化が期待できます。

弊社ではここに紹介したオープンデータの他、独自の知見も併せて分析を行うことで、リスク評価やBCP策定を通して皆さまの企業活動を支援します。弊社で提供しているサービスの詳細については、以下のサービスサイトをご覧ください。

執筆コンサルタントプロフィール

- 長久 祐太朗

- ビジネスリスク本部 研究員