岩手県大船渡市の大規模林野火災の被害状況について

- 自然災害

2025/3/6

本コラムでは、2025年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災について、3月5日14時時点での情報をまとめます。

1.被害状況

2月26日に大船渡市赤崎町で発生した大規模な林野火災は、発生から5日が経過した3月5日14時現在も延焼を続けています。被害の全容の把握には時間がかかる見通しで、今後の更なる被害拡大が心配されます。

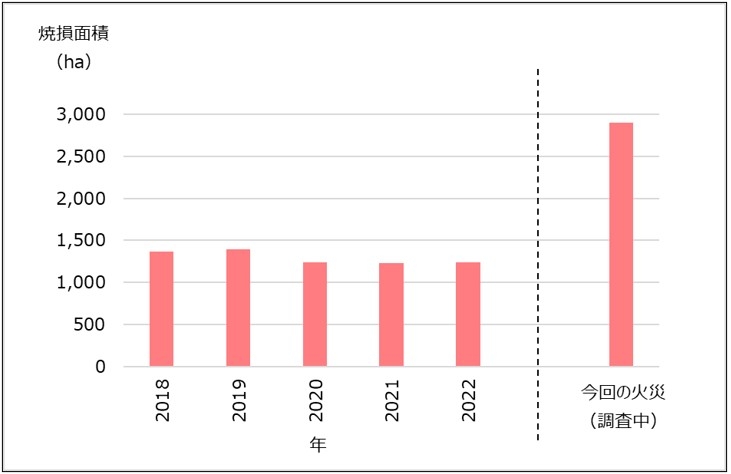

今回の火災では、3月5日14時時点で約2,900haが焼損したと推定されています。図1に示す通り、これは、過去5年間の日本全国における林野火災での年間平均焼損面積の2倍以上にも及ぶほどの面積です i。現時点での火災の延焼範囲を図2に示します。これは、米航空宇宙局(NASA)が衛星画像の解析結果から明らかにした火災の発生場所で、FIRMS(Fire Information for Resource Management System)で公開されています ii。

また、三陸町小路では1人の遺体が見つかったほか、建物など少なくとも84棟が焼損したと見られています。

岩手県は2月26日15時50分に対策本部を設置しました。岩手県内の消防機関が応援に駆け付けている他、緊急消防援助隊として14都道府県453隊1,697人による大規模な消火活動が続いています。

図1 林野火災による年間焼損面積(林野庁資料をもとに弊社作成)i

図2 3月5日14時時点の延焼範囲(FIRMSより)ii

■ インフラ・ライフラインへの影響

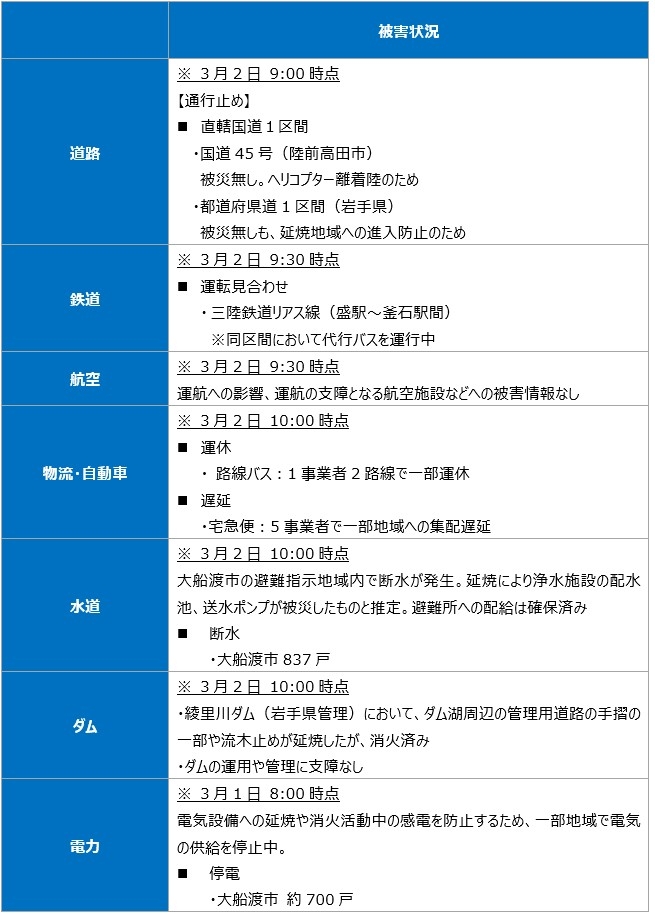

数日間に渡り広大な面積に延焼したことから、表1に示すように各種インフラやライフラインにも影響が広がっています。

表1 インフラ・ライフラインへの影響(国交省、東北電力ネットワークより公表資料をもとに弊社作成)iii,iv

■ 産業への影響

町の産業にも影響が出ています。大船渡市赤崎町の大手セメント工場では、従業員の安全確保のため、2月28日から工場の操業を停止しています。建物や設備への被害は今のところ報告されていません。

大船渡市では1,896世帯4,596人に避難指示が出ています。三陸町綾里では全域に避難指示が出ており、漁港への陸路でのアクセスができないため、ワカメやホタテの養殖など、地域の主要産業である漁業に大きな影響が出ることが予想されます。

2.今回の林野火災の特徴

(1)気象条件

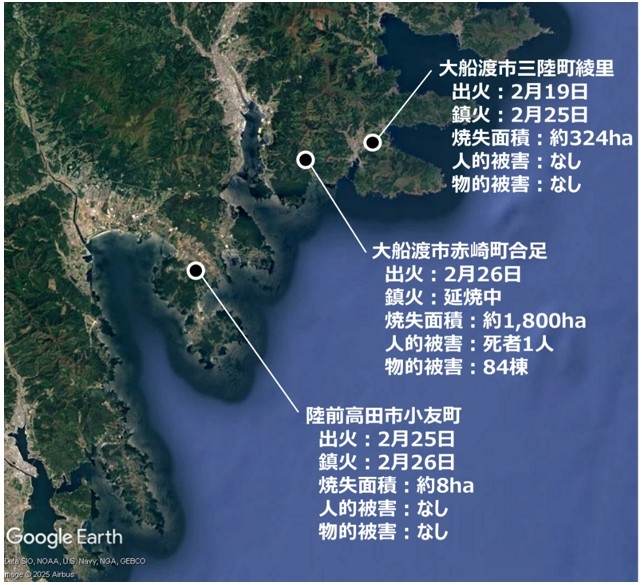

大船渡市周辺では、この火災の直近に相次いで林野火災が発生しており、火災が発生しやすい気象条件であったと考えられます。岩手県内では、今年に入ってから前年の同時期の2倍にあたる10件の林野火災が発生しています。図3は大船渡市周辺で発生した林野火災の分布と被害の概要を示したものです。

図3 2025年2月に大船渡市周辺で発生した主な林野火災の分布(消防庁資料をもとに弊社作成)v

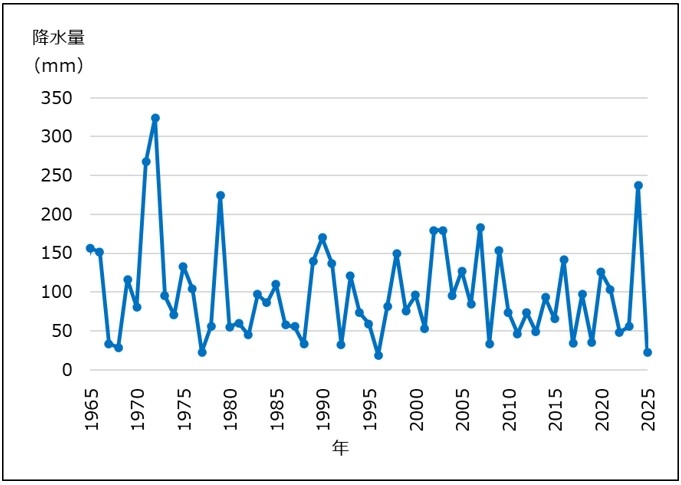

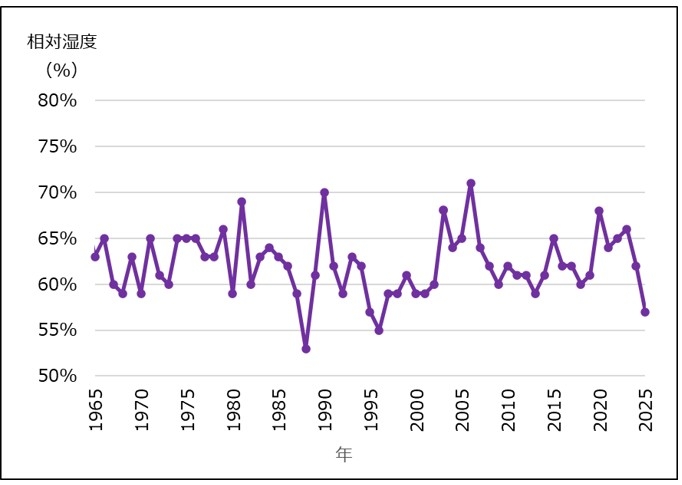

図4は、AMeDAS大船渡観測所の1月と2月の降水量の合計値を示したものです。今年は平年よりも降水量が少なく、地下水位や土壌水分量が減り、地表面が乾燥した状態であったと考えられます。東北地方の太平洋側では、一時的に雲が広がり雪の降る日もありましたが、概ね晴れの日が続いており、大気が乾燥した状態が続いていました。火災が発生した2月26日は、大船渡市に乾燥注意報が発令されています。図5に示す通り、大船渡市の2月の相対湿度は、平年よりも低く、乾燥した状態であったことがわかります。

図4 大船渡市の1月と2月の降水量の合計値(1964~2025年、気象庁観測データをもとに弊社作成)vi

図5 大船渡市の2月の相対湿度(1964~2025年、気象庁観測データをもとに弊社作成)vi

日本付近では2月13日頃から西高東低の気圧配置が続いています。2月26日は東北地方の太平洋側で西寄りの風が吹き、広い範囲に強風注意報が発令されました。この日の大船渡観測所における日最大風速と日最大瞬間風速は、8.3m/sと18.1m/sを観測しました。このように、林野火災が発生しやすい気象条件が重なっていたことが分かります。

(2)火災の拡大要因

これほどまでに延焼が拡大した要因として、樹種や地形が影響している可能性が指摘されています。

一般に、スギやヒノキといった針葉樹は樹皮が薄いため火に弱いとされていますが、延焼している山間部は林業のために杉が植林された地域でした。

また、リアス海岸は斜面勾配も厳しく、延焼の方向と斜面の勾配が合った結果、延焼速度が上がった可能性があります。地表にある落ち葉が延焼し、火の勢いが強くなると、樹木の葉まで焼ける「樹冠火」が起こります。樹冠火に発展すると飛び火も起こりやすくなるので、更なる延焼拡大を招くことになりますvii。

3.まとめ

本コラムでは、2025年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災の被害状況と、火災の要因となった気象環境についてまとめました。

例年、2月から5月頃にかけては空気の乾燥と強風に加え、落葉の堆積により林野内の可燃物密度が増加することから、林野火災が発生しやすい条件が整います。実際に今年の2月下旬には、岩手県のみならず山梨県や長野県においても林野火災が相次いで発生しています。

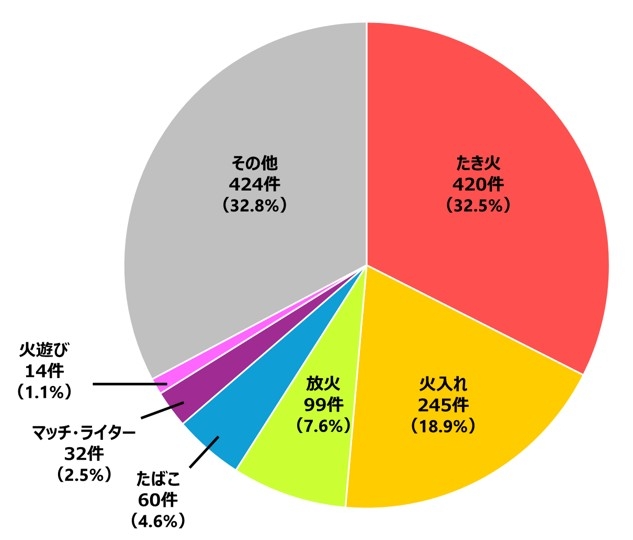

図6に示す林野火災の原因別出火件数から明らかなように、その直接的な原因の大半は人的要因によるものです。林野火災の特徴として、一度発生すると急速に拡大し、地形的制約から消火隊の進入が困難であり、また利用可能な水源も限られているため消火活動に支障をきたします。その結果、人命や家屋などに深刻な危険をもたらすだけでなく、貴重な森林資源を大規模に焼失させ、その回復には数十年という長期間と膨大な労力が必要となります。私たちの生命と財産を火災から守るためにも、林野での火気取扱いには細心の注意を払いましょう。

図6 林野火災の原因別出火件数(2018~2022年、林野庁資料をもとに弊社作成)viii

i 林野庁、「日本では山火事はどれくらい発生しているの?」、https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/con_1.htm

ii NASA、「FIRMS – Fire Information for Resource Management System」、https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#d:24hrs;@0.0,0.0,3.0z

iii 国土交通省、「岩手県大船渡市の林野火災による被害状況等について(第1~5報)」、https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_250227.html

iv 東北電力ネットワーク株式会社、「停電情報」、https://nw.tohoku-epco.co.jp/teideninfo/

v 総務省消防庁、「岩手県大船渡市(赤崎町)の林野火災による被害及び消防機関等の対応状況(第1~11報)」、https://www.fdma.go.jp/disaster/info/items/20250228_iwatekenofunatorinya9.pdf

vi 気象庁、「過去の気象データ(大船渡市)」、

https://www.data.jma.go.jp/stats/etrn/view/daily_s1.php?prec_no=33&block_no=47512&year=2025&month=02&day=26&view=p5

vii 峠嘉哉ら、「2017年東北山林火災における岩手県釜石市・宮城県栗原市の被害概要」、https://www.jsnds.org/ssk/ssk_36_4_361.pdf

viii 林野庁、「山火事予防!」、https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/con_3.htm

執筆コンサルタントプロフィール

- 小野 祐輝

- 企業財産本部 研究員