Science Based Targetsの建築セクター向け目標認定基準①

- 環境

- サステナビリティ

2024/11/15

国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年時点で、世界のエネルギー関連CO2排出量の内、建築物の運用に伴う排出量は約27%、また建築物の建設に関連する産業における排出量は約7%を占めています※1。また、世界の床面積は今後大幅に増加し、2030年までに(2022年比で)約15%増加すると予想されています※2。

世界の温室効果ガス(以下、GHG)排出量における建築セクターのインパクトは大きく、関連企業に対して排出量の削減が求められる中、2024年8月、Science Based Targets initiative(以下、SBTi)※3 は建築セクター向けのSBT認定基準(以下、建築セクター基準)を公開しました※4 。デベロッパー、不動産投資法人、不動産管理会社等で、この建築セクター基準に該当する企業(詳細は本コラム参照)が、基準の発行(2024年8月28日)から6ヶ月以降にScience-based targets (以下、SBT)の新規申請や更新申請をする場合、この基準を全面的に適用しなければなりません。

本コラムでは、この新しい建築セクター基準について、3回にわたって解説します。1回目である今回は、建築に関するバリューチェーンの中で、建築セクター基準の対象となるのはどのような企業なのか、またどのような活動に伴うGHG排出量が建築セクターの目標設定の対象となるのかについて解説します。

◆建築に関するバリューチェーンと対象となる企業

建築分野のバリューチェーンには様々な企業が含まれていますが、建築セクター基準では、下表の企業区分のいずれかに該当する企業に対して、建築物に関する排出量削減目標の設定が求められます。

|

表 建築セクター基準の対象企業区分 |

|

| デベロッパー(Developer) |

所有権または所有権の移転を意図して建物の建設を請け負う事業体。 |

| オーナー兼占有者(Owner-occupier) |

建物の所有権および運営管理権を有し、その建物を占有または使用している事業体。 |

| オーナー兼賃貸人(Owner-lessor) |

建物の所有権を有するが、入居していない事業体。この事業体は、不動産の全面的または部分的な占有および使用について、1つ以上の第三者とリース契約を結んでいる。リース形態により、建物に対して様々なレベルの運営管理および財務管理を行う。 |

|

プロパティマネージャー |

建物の運営、財務、投資管理を代行する事業体(建物の運営管理を含めた取引関連業務を提供する事業者も含む)。 |

| 金融機関(Financial institution (FI)) |

預金、融資、投資、為替等の金融・金銭取引を事業内容(企業収益の5%以上)とする企業。 |

|

出所:SCIENCE BASED TARGETS “BUILDINGS SECTOR SCIENCE-BASED TARGETS EXPLANATORY DOCUMENT” (Version1.0, August 2024)を基に弊社作成 |

|

◆目標対象となるGHG排出量

建築セクター基準においては、建築物に関する目標の対象となるGHG排出量について、次の要件を設けています。

①上記の企業区分のいずれかに該当し、かつ、選択した基準年において、所有および/または管理する建物からのオペレーショナルカーボン(in-use operational emissions)※5 が、スコープ1、2および3のカテゴリー1~14※6 の総排出量の少なくとも20%に相当する企業は、建築セクター基準を全面的に適用し、オペレーショナルカーボンの目標を設定しなければならない。

②上記の企業区分のいずれかに該当し、かつ、新規開発または第一所有者としての建物の取得に伴うアップフロントカーボン(upfront embodied emissions)※5 が、過去3年間のいずれかの年において、スコープ1、2、3のカテゴリー1~14の総排出量の20%を超えている企業は、建築セクター基準を全面的に適用し、アップフロントカーボンの目標を設定しなければならない。

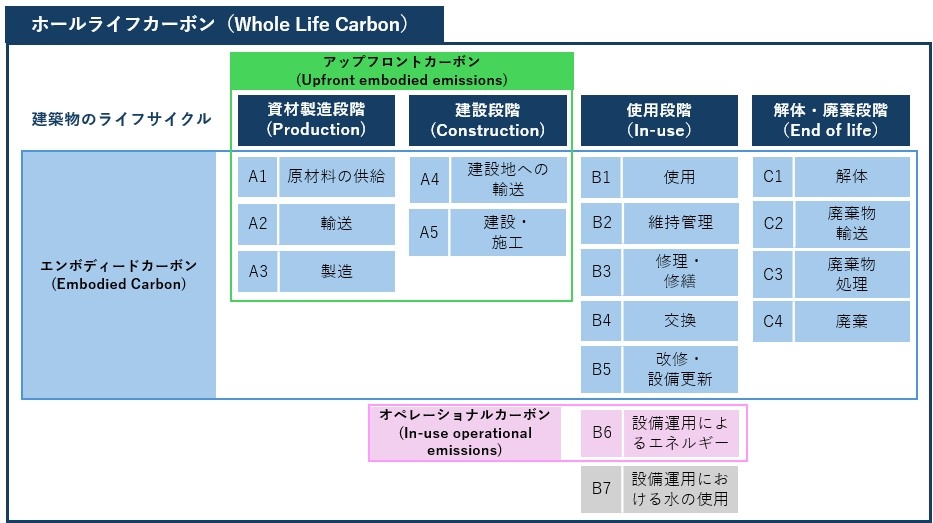

下図では、建築物のライフサイクルにおける各段階に含まれる活動と、それに関連する排出量の名称について示していますが、オペレーショナルカーボンとは、建物の使用段階において設備を運用するために使用されるエネルギーに関連する排出量を指し、下図のモジュールB6にあたります。また、アップフロントカーボンは、新築の建築物の材料と建設工程に関連するものを指し、下図のモジュールA1~A5にあたります。

(Version1.0, August 2024)、およびWorld Green Building Council ”Bringing embodied carbon upfront”を参考に弊社作成

図 建築物のライフサイクルにおけるGHG排出量※5

なお、金融機関については、上記①②の各基準の建築物関連排出量が、スコープ3のカテゴリー1~14に該当する場合にのみ、要件が適用されます。また、SBTiの定義に従い中小企業(SME)とみなされる企業は、上記の基準における閾値を満たす場合、SBT認定を受けるために、中小企業のための目標認定基準、または建築セクター基準のいずれかを使用することができます。

次回は、建築セクター基準の中でも、上記①②の目標を設定する上で重要なポイントについて説明します(11月21日公開予定)。

注)本コラムで引用・参照しているSBTiの公表資料について、本コラムの執筆時点で日本語版は公表されていません。また、本コラムでは読者にとって理解しやすい解説を提供することを目的として、SBTiの公表資料の英語原文から一部意訳を行っています。本コラムとSBTi公表資料の英語原文との間に齟齬がある場合、当該英語原文が優先するものとします。

※1:International Energy Agency ”The energy efficiency policy package: key catalyst for building decarbonization and climate action” iea.org/commentaries/the-energy-efficiency-policy-package-key-catalyst-for-building-decarbonisation-and-climate-action (最終閲覧日:2024年11月8日)

※2:International Energy Agency ”Buildings” https://www.iea.org/energy-system/buildings (最終閲覧日:2024年11月8日)

※3:SBTiとは、企業に対し、気候変動による世界の平均気温の上昇を、産業革命前と比べ、1.5℃に抑えるというパリ協定に沿った目標に向けて、科学的根拠に基づいたGHG排出量削減目標(SBT、Science-Based Targets)を設定することを推進する国際的イニシアティブを指します。企業は設定した目標に対してSBTiから認定を受けることで、自社の排出量削減目標がパリ協定の求める水準であることを社外にアピールすることができます。

※4:原文は、SCIENCE BASED TARGETS “BUILDINGS SECTOR SCIENCE-BASED TARGET-SETTING CRITERIA” (Version1.0, August 2024) https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Buildings-Criteria.pdf (最終閲覧日:2024年11月8日)。SBTiでは2021年から建築セクター向けのプロジェクトを開始し、調査、草案作成、パブリックコンサルテーション、パイロットテスト等を経た上で、建築セクター基準を開発しています(基準は今後も更新されていく可能性があります)。

※5:建築セクター基準内に記載されている“in-use operational emissions” 、“upfront embodied emissions”について、本コラムでは、原典の直訳とは異なりますが「オペレーショナルカーボン」「アップフロントカーボン」を用いています。

※6:スコープ1は、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、スコープ2は他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出を指します。スコープ3は、スコープ1、スコープ2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)を指し、関連する活動に応じてカテゴリー1~15に分類されます。各カテゴリーの詳細は以下の環境省ウェブページ等をご参照ください。

環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム「Scope3排出量とは」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_03.html (最終閲覧日:2024年11月8日)

執筆コンサルタントプロフィール

- 山田 真梨子

- 製品安全・環境本部 上級主任研究員