マンション共用部を有効活用する ―集会室をコワーキングスペースへ変更するケースについて―

- 不動産リスク

2024/11/14

近年、私たちの働き方は、コロナ禍をきっかけとした在宅勤務の普及によって、大きく変化しています。

国土交通省の調査結果※1によりますと、就業者の4人に1人がテレワークを実施していることが明らかになっており、その場所として圧倒的に希望が多いのが自宅、次いで共同利用型オフィスという結果が出ています。特に自宅の場合、通勤に費やしていた時間の有効活用や、他に用事がある時に融通が利く、災害時に事業継続性が確保されるなど、就業者・企業側の双方にメリットが多く見出され、最近ではワークスペースが完備された共用部や、書斎的スペースのある専有部等を持つ、テレワーク対応型の新築マンションを見かけるようになりました。

さて、コロナ以前に竣工した物件の場合はどうかと言えば、その多くが在宅勤務を想定していない計画となっており、テレワークの環境を整える良い方法はないものか、と模索している方もいらっしゃるのではないでしょうか。先日も、マンションの共用部である集会室をコワーキングスペースとして使うことを検討しているが建築的に問題ないかというご相談が弊社に寄せられました。

今回のコラムではこのような背景をふまえて、マンション共用部の集会室をコワーキングスペースに変更するケース事例について、建築基準法(以下、建基法といいます)の観点から注意点をご紹介します。

1. 条例と用途地域

特定行政庁の条例等によって定められているものか

マンションは、特定行政庁の条例や開発指導要綱によって、ある一定規模以上になると、建築物と管理について規定が設けられていることがあります。その一つとして、集会室設置の義務付けがあり、管理組合の総会や居住者のコミュニティスペースとして活用されているのが一般的です。

設置が義務である場合は変更することは難しいのですが、集会室としていつでも利用が可能なように、比較的復旧がしやすい可動式の机や椅子を設置し、利用形態に可変性を持たせることで認められるケースもあります。努力義務あるいは義務なしであった場合では、変更できる可能性は高くなります。

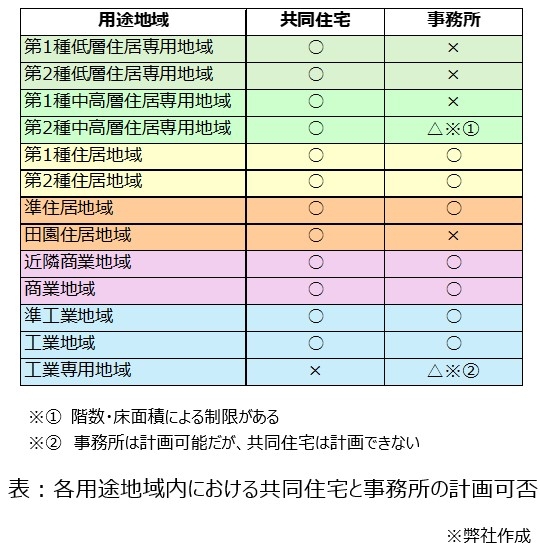

居住者専用かどうか/用途地域について

コワーキングスペースとは、さまざまな年齢、職種、所属の人たちが空間を共有しながら仕事を行うスペースのことをいい、一般的には一つのオープンスペースを複数の利用者が使用する利用形態となります。仕事の様態はPC等のデスクワークが主になることから、建基法上の建物用途は「事務所」と判断するのが妥当と考えられます。

新設するコワーキングスペースが居住者専用の場合は、『共同住宅』または『共同住宅とその付属建築物』と判断され、共同住宅が計画可能な用途地域内であれば計画することができますが、居住者専用でない場合は、『共同住宅と共用施設の複合建築物』という扱いになり、事務所を計画することができない用途地域内においては計画できない可能性があります※2。

<補足1>共同住宅と事務所の両方を計画可能な用途地域内で、居住者専用でないコワーキングスペースを計画する場合、コワーキングスペースをマンションのその他部分として、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床・壁または特定防火設備で区画(建基法施行令第112条第18項に規定する異種用途区画)する必要がある可能性があるため注意が必要です。

2.計画は建築基準関係規定に適合しているか

具体的なプランが決まったら、計画が建基法に違反していないかを確認していきます。

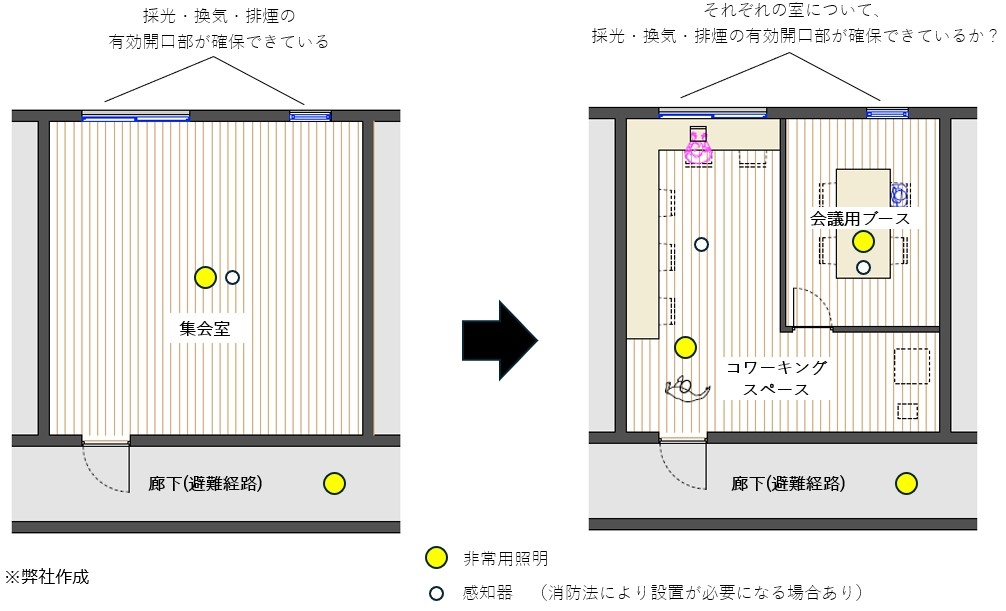

イラストは集会室として使用していた部屋の室内に、周りを気にせずリモート会議ができるよう壁で区画された会議用ブースを設ける事例になります。この場合、会議用ブースとコワーキングスペースそれぞれに建基法で必要とされる採光、換気、排煙に必要な開口部が確保できているかを事前に確認する必要があるのですが、確保できていない場合は、非常用照明の設置や、換気・排煙設備の設置、またはこれらの設備について設置不要の緩和措置を適用できるか、といった検討が必要になります。この判断を誤ると、適法性が損なわれてしまう可能性があるため注意が必要です。

3.集会室をコワーキングスペースにするメリット

集会室をコワーキングスペースにすることで、オーナーと入居者それぞれに以下のようなメリットが挙げられます。賃貸マンション等では所有形態上の理由等から、集会室の利用頻度が低くなってしまっているケースもあるようです。そのような場合には、検討してみる価値があるかもしれません。

<オーナー側のメリット>

・今後マンション選びのポイントになると考えられ、入居率・家賃の維持もしくはアップにつながる

・結果的にマンションの資産価値が向上する

・仕組み次第では収益化が可能(補足2参照)

<居住者側のメリット>

・ネットワーク設備やプリンタ等PC周辺機器の完備された環境が利用できる

・自宅でも職場でもない第三の場所を確保することができる

・家族に気兼ねしなくてよい

<補足2:管理・運用面について>コワーキングスペースの管理については、最近IoT技術の進歩により普及が進んでいるスマートロック等を活用することで、入退室履歴の把握と防犯を両立することが可能となります。また運用費については、従来は管理費からの充当、あるいはオーナー側で初期費用も含めて事前に数年分を積立する、などが一般的でしたが、スマートロック入退室履歴管理と決済方法を組合せることによって、家賃に上乗せするサブスクリプション課金等、利用者が直接支払う仕組みを導入できれば、運用費への充当、収益化も可能と言えます。

4.最後に

マンション共用部をコワーキングスペースにするにあたっては、建基法等の様々な条件を確認しないまま計画してしまうと違反建築物となってしまう可能性があるため、一級建築士等の有識者による詳細な確認を推奨します。

今回のように既存建築物の有効活用をご検討の際は、弊社までお気軽にお問い合わせください。

※1 令和5年度テレワーク人口実態調査 ―調査結果(概要)― 令和6年3月

※2 日本建築行政会議、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版」p137

執筆コンサルタントプロフィール

- 髙橋 陽子・早川 知咲

- 不動産リスクソリューション本部 主任研究員