2024年7月24日埼玉南部で発生した突風(ダウンバースト/ガストフロント)について

- 自然災害

2024/7/30

1. 概況

1.1. 気象概況

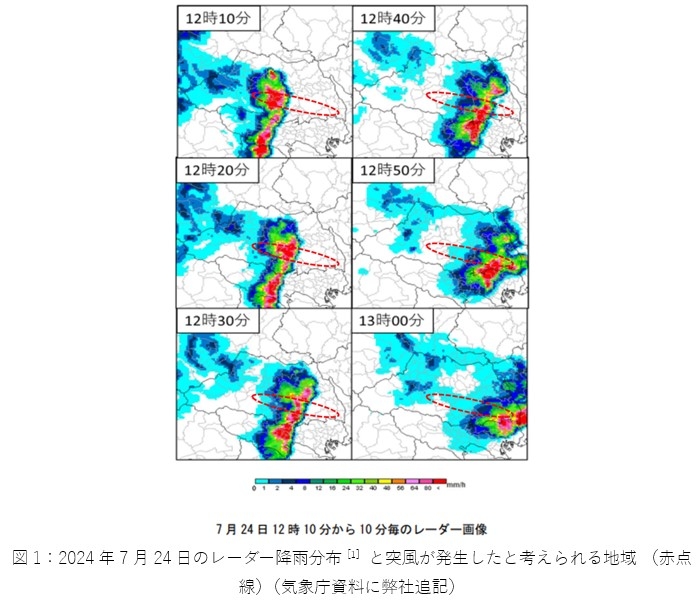

2024年7月24日11時50分頃、埼玉県南部の埼玉県入間群越生町から草加市にかけて突風が発生しました(図1)[1]。熊谷地方気象台は24日、25日にかけて気象庁機動調査班を派遣し、突風の種類はダウンバーストまたはガストフロントの可能性が高いと判断されました[2] 。湿った空気の流れ込みと日中の地表付近の気温上昇により大気が不安定となり、その結果、発達した積乱雲により発生したものと考えられています。図1に降水のレーダー画像と突風が発生したとされる地域を示します。レーダー画像の赤い領域が示す活発な積乱雲が通過した地域を中心に、突風が発生していることがわかります。気象庁アメダスの観測記録による最大瞬間風速では、鳩山で20.1m/s、さいたまで22.3m/sといずれも7月としては観測記録第1位となりました[3]。

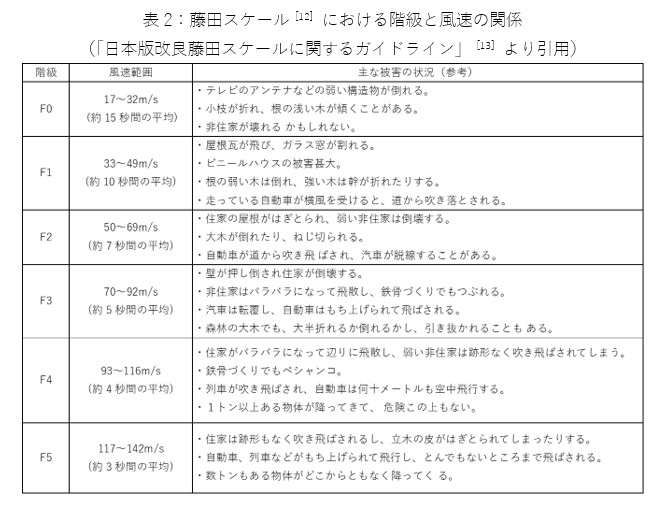

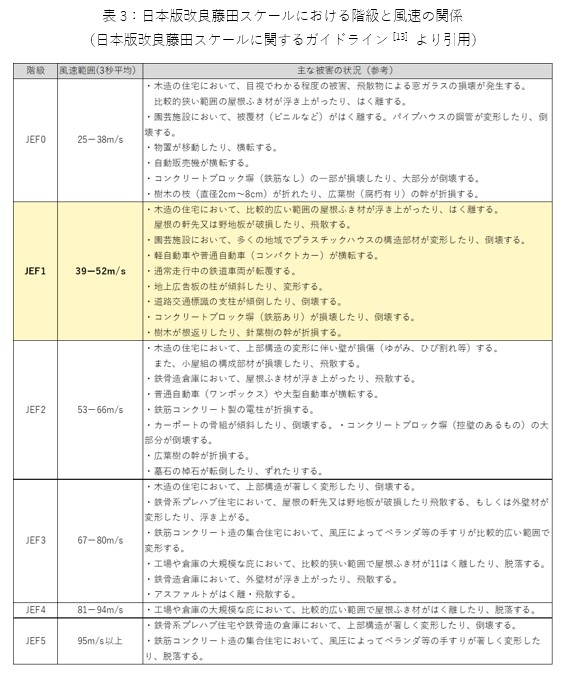

被害の状況から、実際の突風の強さは風速約40m/sにもなっていたとみられており、これは竜巻などの風の強さを示す「日本版改良藤田スケール(JEF)」で、階級1に該当(本コラム「7.用語解説」参照)するなど、竜巻にも匹敵するものでした。

1.2. 被害状況(2024年7月24日に発生したダウンバースト/ガストフロント)

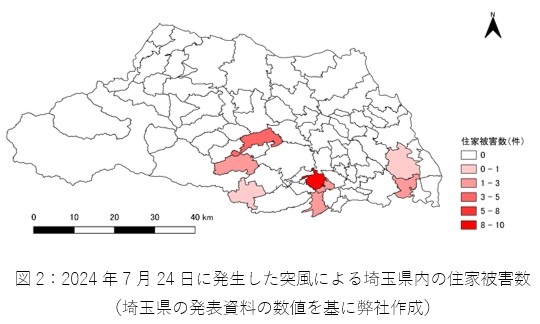

埼玉県によると、人的被害として、重症2名、軽症5名が発生しています(2024年7月25日9時時点)[4]。また、屋根が飛ぶ、窓ガラスが割れるなどの住家被害が26件発生(草加市2件、越谷市1件、入間市1件、志木市2件、新座市3件、富士見市10件、坂戸市5件、日高市2件)、志木市のゴルフ練習場のポールが倒壊するなど、事業活動への影響も確認されています(図2)。

2. 「ダウンバースト」、「ガストフロント」とは一体どういう現象?

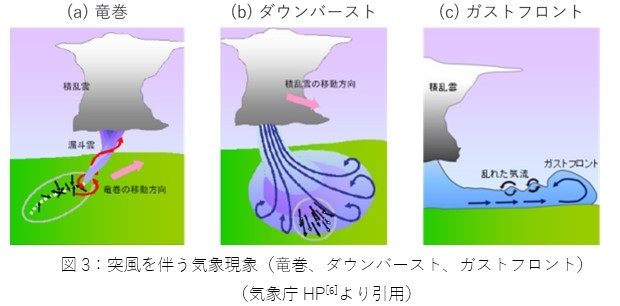

突風を伴う激しい気象現象の代表格である竜巻は、発達した積乱雲に伴う強い上昇気流によって発生する激しい渦巻き(図3a)であることに対し、ダウンバースト(図3b)は、発達した積乱雲から発生する冷たい空気の下降流のことを指します。活発な積乱雲の中で、重力に耐えかねて落下する氷粒が溶融する際に、周りの空気を冷やすため、積乱雲の下では冷たく重い空気が生成されます。そして地面に衝突した下降流は、強い風を伴う水平方向の気流へ変化します。特に今回のように積乱雲が移動している場合には、移動方向の吹き出しが強くなるため、大きな被害に繋がりやすくなります。

また、積乱雲の下に生成された冷たく重い空気が、周囲の暖かく軽い空気の方へ流れ出す際に、放射状に強風が発生します。このとき吹き出す空気の流れを冷気外出流(cold outflow)といい、この冷たい空気が、周囲の空気と衝突する前線をガストフロント(図3c)と呼びます[5]。

3. 過去事例

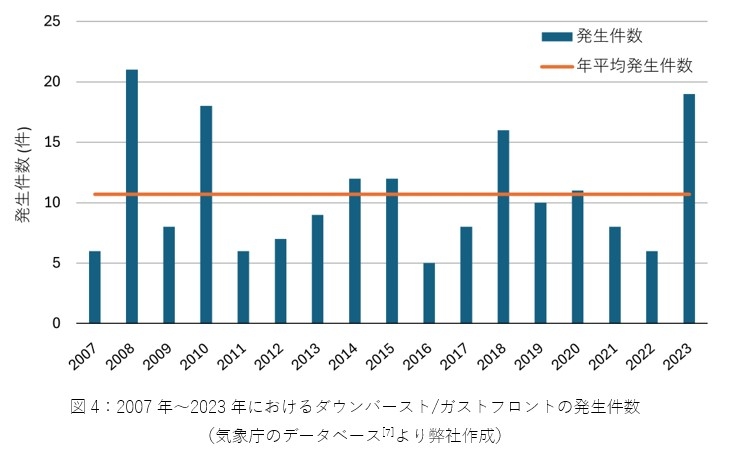

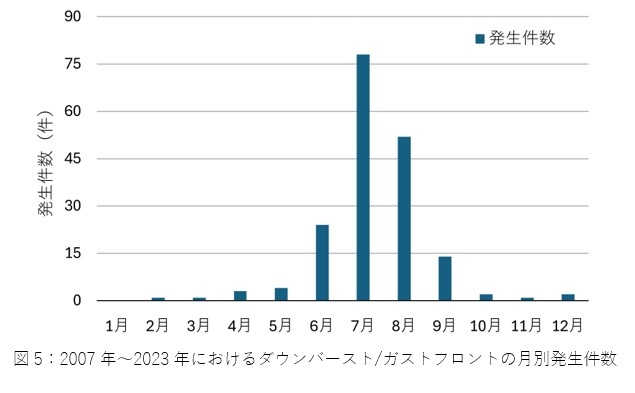

ダウンバースト/ガストフロントは、2007年~2023年の間に、全国で合計182件発生しており、1年当たり平均約11件発生しています(図4)。月ごとの発生件数を確認すると、前線や台風の影響により、大気の状態が不安定になる6月~8月に全体の約85%が発生しています(図5)。また、ダウンバースト/ガストフロントの発生分布から、特に関東地方の山間部周辺で顕著に発生していることが確認できます(図6)。

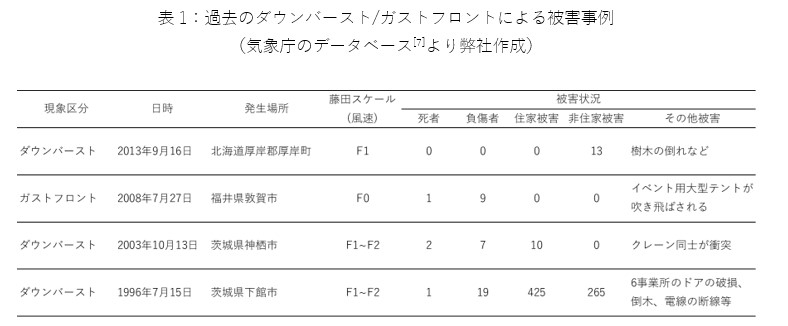

特に被害が大きかった過去の事例を下記の表1に示します[7]。竜巻と同程度の規模の突風は、5~10年に一度程度発生しており、特に1996年7月15日に発生した突風は、過去に確認された中でも最大級のもので、最大瞬間風速47.5m/sを記録し、被害も甚大となりました[8]。

4. 将来どうなる?気候変動の影響は?

竜巻やダウンバースト、ガストフロントなどの激しい突風が発生する気象現象は、一般に上空の大気と地表の大気の間に大きな気温差が生じるなど、大気が極めて不安定になった環境下で発生します。気候変動に関する政府間パネルIPCC [9]によると、この不安定な大気環境の発生頻度は、気候変動による将来変化では増加する可能性があるとされており、今後も継続的な警戒が必要です。

5. 対策

• 竜巻やダウンバーストなどの激しい突風を伴う強風リスクは、事前の認識不足により、対策が不十分となった結果、被害が甚大化する場合があります。平時から急な激しい突風が発生する可能性を認識し、気象庁から発表される竜巻注意情報などの気象情報を積極的に収集し、対策を講じることが重要です[10]。

• 竜巻やダウンバーストなどの突風が発生した場合には、屋外にいる場合と屋内にいる場合で対応が分かれます[11] 。

o 屋外の場合:頑丈な構造物の物陰に入る、シャッターを閉める、電柱や樹木から離れる等

o 屋内の場合:窓のない部屋に移動する、窓やカーテンを閉める等

6. 関連記事(竜巻等の強風リスクに関するレポート)

• リスクマネジメント最前線2012:茨城県つくば市における竜巻被害(2012年5月6日)

• リスクマネジメント最前線2013:オクラホマの竜巻災害に学ぶ ~企業における竜巻リスク対策の考え方~(2013年5月20日)

• リスクマネジメント最前線2013:埼玉・千葉における竜巻被害(2013 年 9 月 2 日)

7. 用語解説

• 藤田スケールと日本版改良藤田スケール

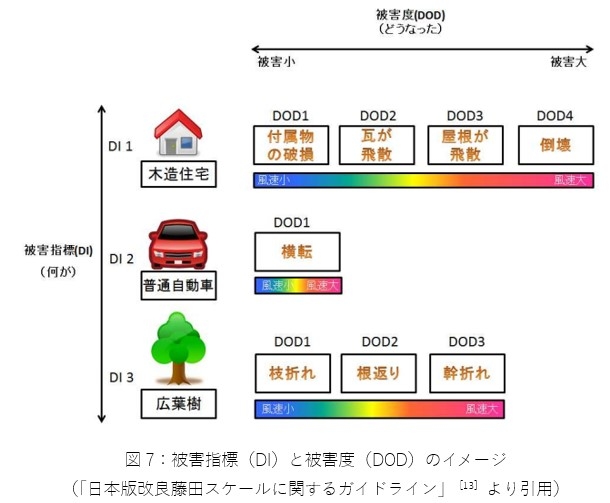

被害指標(「何が」Damage Indicator)と被害度(「どうなった」Degree of Damage)に基づいて突風の強さ(風速)を表す指標(図7および表2,3)。

[1] 熊谷地方気象台 | 令和6年7月24日に埼玉県南部で発生した突風について

[2] 熊谷地方気象台 | 7月24日の被害発生時の気象状況

[3] 気象庁|最新の気象データ (jma.go.jp)

[4] 埼玉県:「令和6年7月24日の突風等による被害状況について(第2報)」

[5] 小倉 義光、2016、一般気象学、東京大学出版会

[6] 気象庁:竜巻などの激しい突風とは

[7] 気象庁:竜巻等の突風データベース

[8] 森・高谷、2004、関東地方で発生した降ひょう・ダウンバーストを伴ったスーパーセルの事例解析、天気 51 (8), 567-581

[9] Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2021: The Physical Science Basis

[10] 政府広報オンライン | 竜巻から身を守るために「竜巻注意情報」をご活用ください

[11] 気象庁 | 竜巻から身を守るには

[12] 藤田哲也、1973、たつまき-渦の驚異-上 科学ブックス20、共立出版

[13] 気象庁 | 日本版改良藤田スケールに関するガイドライン

執筆コンサルタントプロフィール

- 櫻庭 遥 主任研究員 森口 暢人 研究員

- 企業財産本部 CATモデリングユニット