韓国で発生したリチウム一次電池工場の火災について

- 火災・爆発

2024/7/12

2024年6月25日、韓国京畿道華城のリチウム一次電池(リチウム電池)生産工場で、多くの死傷者を伴う大規模な火災が発生しました。被災された皆様には、心よりお悔やみとお見舞い申し上げます。

今回の火災は、リチウム一次電池が35,000本保管されている第3棟2階において完成品を検収し、包装する工程から出火しました。目撃情報や監視カメラより以下の通り報じられています。

・火災は保管されていた円筒型リチウム電池のパレットから突如発生した。

・作業員が消火器を用いて消火作業をしたが初期段階で鎮火できなかった。

・煙が室内全体を覆うのに15秒しかかからなかった。

・銃声のような音が響き電池が相次いで爆発した。

・非常口に荷物が積載されていたために逃げ遅れて被害が拡大した。

【リチウム一次電池の構造】

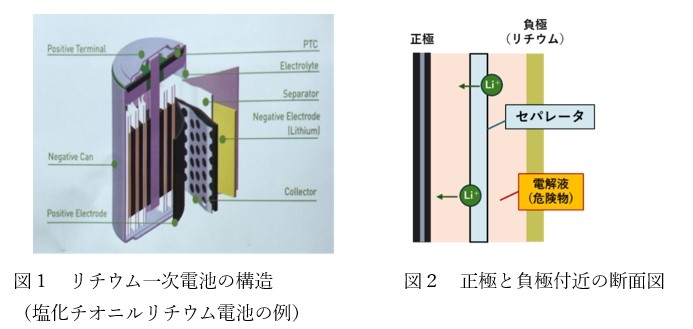

図1にリチウム一次電池※1の構造図、図2に正極と負極付近の断面図を示します。

図1はリチウム一次電池の中でも円筒型/スパイラル構造と呼ばれるもので、缶の内側に正極、セパレータ、負極(金属リチウム※2)が巻かれており、可燃性の電解液※3が使用されています。取り扱いを誤ると、これらの可燃性物質が燃焼媒体となり、大きく燃え上がります。

※1 リチウム一次電池と似た名前の電池に繰り返し充電可能なリチウムイオン二次電池がありますが、この二つは異なる種類の電池です。両方とも危険物を含むため火災リスクが高い電池ですが、消火方法にも違いがありますのでご注意ください。

※2 消防法における危険物第3類自然発火性物質及び禁水性物質

※3 ジメトキシエタン(危険物第4類第1石油類)、プロピレンカーボネート(危険物第4類第3石油類)等

【当該工場での保管状況】

監視カメラによると、樹脂製の小型ケースに電池が敷き詰められ、作業場に10段ほど積まれていました。この中の電池が突然発火し、火災に至った様子が報道されました。

【出火源】

リチウム一次電池の火災に多いのが「A:水分とリチウムの接触による出火※4」、「B:短絡(ショート)による出火」、「C:外部の出火源からの引火」です。監視カメラの映像によると、水分との接触・外部の出火源のない箇所から突然火が上がっていますので、短絡による出火の可能性があります。なお、短絡には以下の二種類があります。

① 外部短絡

セル外部に意図しない回路が形成されることで短絡します。例えば、保管場で他の電池から漏れた電解液に接触するケース、廃棄場で他の電池と接触するケース、運搬に失敗し、大量の電池が地面にばらまかれるケースなどで発生する可能性があります。

② 内部短絡

セル内部に意図しない回路が形成されることで起こる短絡です。図2に示す電池自身の正極と負極が接続されることによって発生します。例えば、セパレータ不良のケース、製造工程でセル内に不純物が入りセパレータを損傷するケース、外力によりセパレータが損傷し短絡するケース(落下時の衝撃やコンベアに挟まれる等)などがあります。

※4 外装管が破損している場合にセル内に水分が進入するケース等

【対策方法】

短絡による出火の可能性が高いことから、本章では短絡によるリチウム一次電池の製造工程における防火・防災対策を一部述べます。

落下/変形対策

落下や挟まれによる短絡・電解液の漏出を防ぐためには、工程内の段差をなくし、移動中の転倒を防止する、コンベアの過負荷検知を強化する等の対策があります。なお、変形の恐れがある電池は、時間差で出火する可能性がありますので、再度工程に戻さず、直ぐに延焼しない箇所に廃棄してください。なお、廃棄容器を蓋付きの金属性容器にすることで、窒息消火や延焼防止効果も期待できます。

難燃性パレットの使用 セル組立工程の不純物対策 正しい消火方法の教育 【正しい消火方法】 乾燥砂(消火砂) 金属火災用消火器具 なお、今回火災が発生した工場でも、乾燥砂と窒素消火器を用意していたとの報道がされていますが、監視カメラの映像では爆発的に火災が広がっており、初期消火は難しかったのではないかと推測されます。 【非常口の確保】 【組織における安全管理体制】 【最後に】

可燃性のパレットを使用している場合、難燃性に変更することで延焼を抑制できる可能性があります。また、仮に延焼した場合でも避難の時間を稼ぐ効果も期待できます。

内部短絡の原因として、組立工程内で混入した不純物があげられます。セパレータの損傷を避けるため、工程への不純物混入対策も火災対策の一要素となります。

リチウム一次電池は、特殊な消火方法を要する電池ですので、従業員への教育が特に重要となります。次章に消火方法をご紹介します。

リチウム一次電池は、高温になると可燃性のガスが発生し、そのガスに着火して火災となり、次々と付近の電池に延焼します。また、リチウムは禁水性物質のため、水による消火ですと火勢が増し逆効果となります。なお、ABC消火器、炭酸ガス消火器についても適用不可となっています。以下が有効な消火方法の例となります。

・砂をかぶせることにより、窒息させ消火します。

・乾燥状態でない場合は、火勢拡大の恐れがあります。乾燥状態での保管が必須です。

・消火砂とは若干異なりますが、消火剤用の塩による消火も効果を発揮します。発火した電池を、消火剤用の塩を入れた金属製容器に沈めることで消火します。

・火の勢いが小さい場合は有効ですが、電解液など大量に引火した場合は有効ではありません。

・主剤の塩化ナトリウムに架橋剤を添加したものです。

・主剤には耐高温性、熱吸収性、炎抑制性能があり、火災発生部を覆うことにより窒息と冷却を同時に行います。

火災が発生した建物は、非常口が2カ所あり2方向避難が可能なレイアウトであったとのことです。しかし、今回の火災では、火元が非常口に近かったこと、非常口に荷物が積載されていたため逃げ遅れて被害が拡大したとの報道が出ていることから、片方の非常口は炎で通れず、もう片方の非常口は積載された荷物が障害となり、避難できなかった可能性があります。

火災時には焦りに加え、煙で周りが見えにくくなるため、避難が難しくなります。電池工場に限らず、すべての建物において、避難経路上に障害物がないか、定期的に確認することが重要です。

もう一つ、火災防止で重要な要素が、組織における安全管理体制です。この点について、当該工場では以下のような安全管理体制の問題点が報じられています。

① 外国人労働者が多く、安全教育が徹底されていなかった可能性があること。

② 事故2日前にも火災が発生していたが通報していなかったこと。

③ 2019年には基準の23倍のリチウムを保管していたことで罰金を払っていたこと。

安全管理を行う上で、火災を起こさない意識と正しい知識、火災を防ぐためのルールづくりと順守が火災対策の基礎となります。

リチウム一次電池は、高寿命で出力が高い一方で、可燃性物質を内包していることから、取り扱いを誤ると火災に繋がるリスクがあります。今回述べた観点以外にも、例えば、製造工程における水分抑制のための露点管理などの対策が望まれます。今一度、火災リスク低減のため、十分な安全対策が検討・実施されているか、ご確認いただければ幸いです。

執筆コンサルタントプロフィール

- 奥田 莞司

- 企業財産リスク第一ユニット 主任研究員