地震地域係数Z見直しの動きについて

- 不動産リスク

2024/6/26

2024年は、元旦から能登半島で大地震が発生しました。木造の住宅だけでなく、鉄筋コンクリート造の建物でも、被害が出たことなどを踏まえ、国土交通省が地震地域係数Zの見直しを検討しているとの報道がなされました。秋ごろには方針が示されるようです。

■地震地域係数Zとは

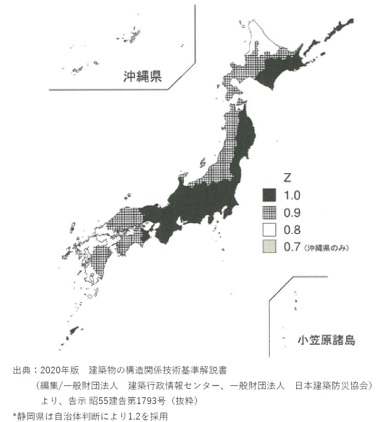

地震地域係数Zは、過去の地震活動などに応じて地域ごとに1.0、0.9、0.8、0.7の値*を設定しているもので、1952年(昭和27年)に制定されました(昭和27年建設省告示第 1074 号)。その後、内容の見直し(昭和53年建設省告示第1321号)等を経て現在の地域係数(昭和55年建設省告示第1793号)となっています。これは、法律で定められた構造計算規定である地震地域係数1.0を基準とし、それと比較して地震リスクが低い順に、設計地震力に0.7、0.8、0.9の補正係数をかけて低減してもよいとするものです。地震に強い建物とすることは、ある程度可能ですが、設計の自由度が低くなり、お金もかかります。そのため、大きな地震が懸念される地域とそうでない地域に同等の耐震性を課す必要はないという考え方は、地震地域係数の制定当時は合理的だったのかもしれません。

以下に、現在の地震地域係数Zの分布図を示します。

■実際に起こった大地震と地震地域係数Zとの対応

例えば、今年元旦に震度7の地震が観測された能登半島の珠洲市の地震地域係数は「0.9」、2016年の熊本地震で市庁舎が全壊した宇土市は「0.8」、沖縄県は「0.7」、東京は「1.0」です。つまり、珠洲市の建物は、東京の建物に対して1割減の耐震強度、宇土市は2割減、沖縄については3割減ということになります。どこで大地震が起きてもおかしくない日本の現状を踏まえると、国土交通省の見直しにより、地震地域係数Zを全国一律1.0とする方向となったとしても妥当であり、必要なことと思われます。

■地震地域係数Zが見直された場合どうなるのか

前述の通り、地震地域係数が一律「1.0」で改定された場合、現状「0.9、0.8、0.7」の地域に建つ既存の建物については、どのような扱いになるのか気になるところです。もともと耐震性に余裕のない設計がなされていた場合は、地震地域係数が改定されると、所要の耐震性を満たさなくなることもありえます。これまで設計・建設された地震地域係数0.9以下の建物について、いきなり1.0で構造計算のやり直しを求められることはないと思われますが、「既存不適格」扱いとなる可能性はあります。

耐震診断計算も、地震地域係数を考慮して、構造耐震指標(Is値)を算出していますので、既に耐震診断が終わったものについて、どのような扱いになるのか、今後の動向を見守りたいと思います。

■今後の対応

以上、地震地域係数が改定された場合に想定されることを挙げました。地震地域係数Zの値が全国一律1.0になるとしても、近年の地震の大規模化・頻発化を反映した上での国の判断ですので、構造設計者は従うのみです。ただ、一般的な既存建物の所有者も、このことを意識しておく必要があるかもしれません。自治体によっては旧耐震建物の耐震化に対して助成金を出しているところもあるので、よく調べて活用できるものは積極的に利用しましょう。また、これまで耐震診断と言えば、旧耐震建物(1981年6月施行の新耐震設計法以前に設計された建物)に対して適用することを念頭においており、新耐震建物に対して行われることは、さほどありませんでした。ただ今後、現行基準と比較して求められる耐震性能が上がった場合には、新耐震建物に対しても耐震診断を適用して、耐震性能を確認する必要が出てくる可能性があります。

我が国の建築物の耐震性能目標は「大地震時に、建物が人命に影響を与えるような壊れ方をしない」ことですが、これは最低限の目標です。建物の用途や重要性を考慮した場合は、自ら設計用地震力を割り増す必要もあるかもしれません。地震地域係数が、この秋にも改定かという動きは、建物所有者が耐震性目標の設定を見直すきっかけになるのではないでしょうか。

執筆コンサルタントプロフィール

- 河角 由香

- 不動産リスクソリューション本部 課長代理