東京海上ディーアールの健康経営®

1.健康宣言

東京海上ディーアールは、社員が心身ともに健康で働くことは、お客様の信頼の基盤であり、企業理念実現のための、経営の最優先課題であると考えています。

会社は社員一人ひとりが個性と創造性を発揮できるよう、健康を維持・増進できる職場環境や風土作りを推進するとともに、社員には自発的かつ積極的な健康行動を求めます。

さらに、心身の健康に関連するコンサルティングを通して、いきいきと健康な社会の発展に貢献します。

健康づくり責任者

代表取締役社長 水野 一幸

2.健康経営の戦略

社員一人ひとりが心身ともに健康でいきいきと働き、個性と創造性を最大限に発揮できる企業風土・職場環境作りを推進していきます。それが、お客様の信頼の基盤であり、経営理念実現のための最優先課題であると考えています。

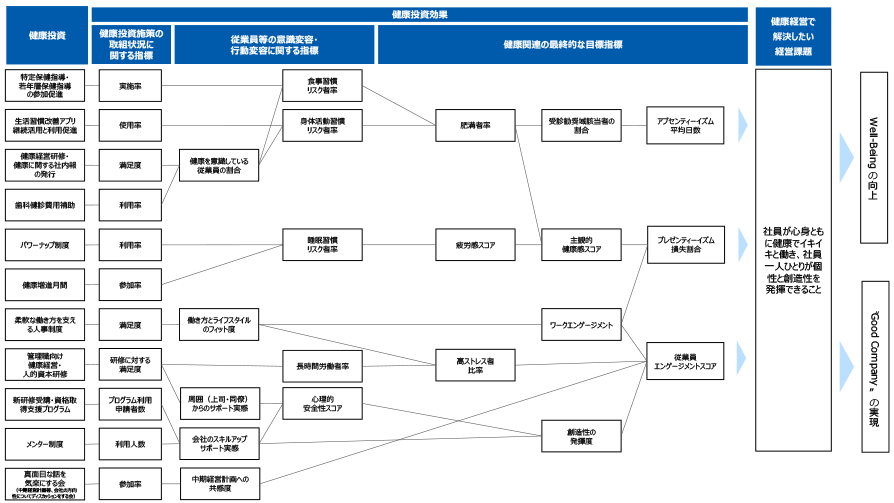

当社では健康経営を経営課題解決に繋がる一つの要素と考え、資源を適切に配分しその効果を最大化していくためにも、各「健康投資」から「経営理念」実現までの繋がりを戦略マップにて明確にしています。

また、健康経営全体および健康投資の効果を定期的に確認し、PDCAサイクルを意識した健康経営の実践を心掛けています。

3.健康経営KGI・KPI

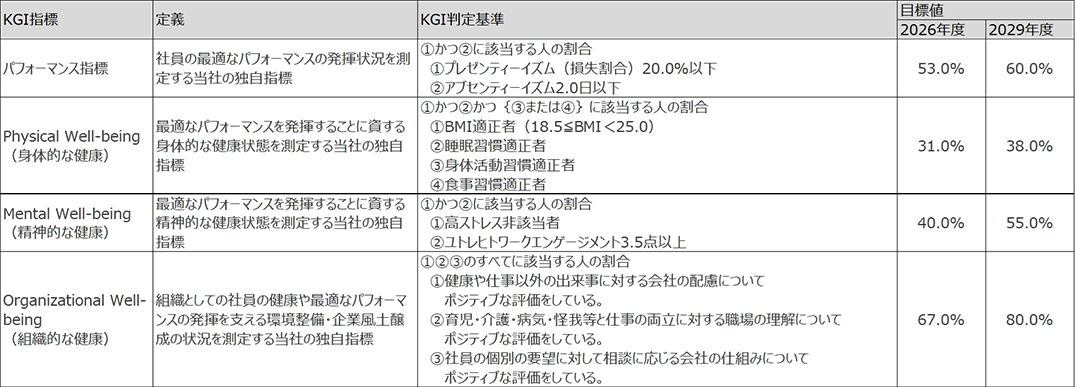

戦略マップに記載の健康経営の目標の達成状況を評価するためにKGIを設定しています。

-

※KGIは、すべて数値が高いほど良い結果を表します。

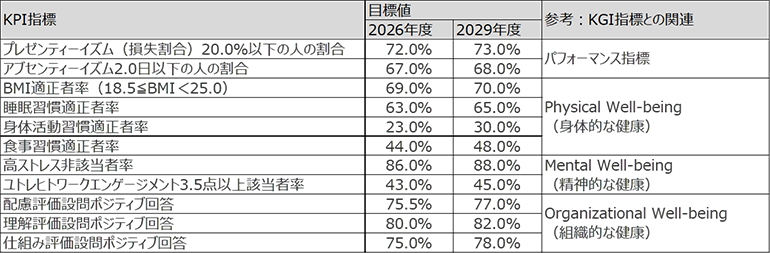

また、KGI達成のための中間指標としてKPIを設定しています。

-

※KPIは、すべて数値が高いほど良い結果を表します。

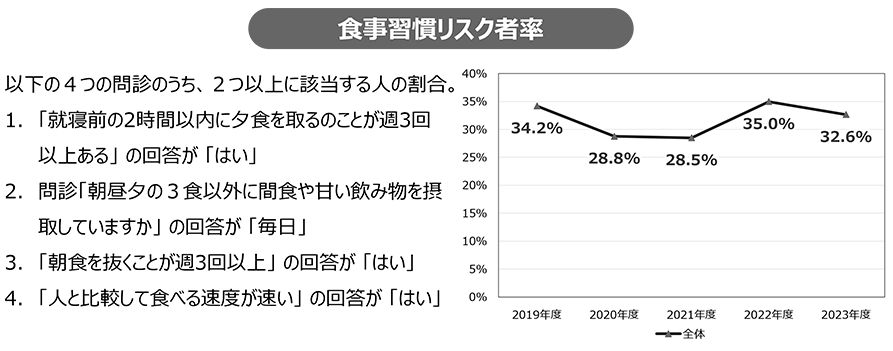

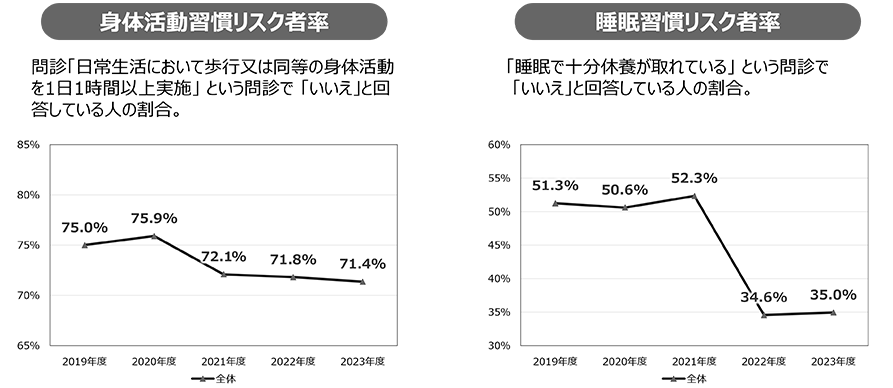

4.健康経営の実績

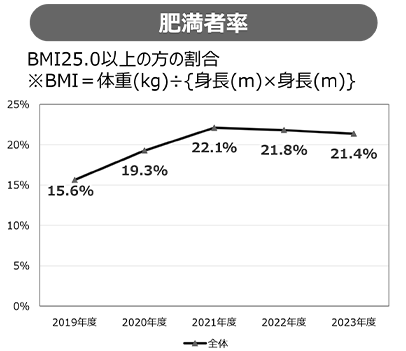

当社では健康経営を経営戦略に位置付けて取り組みを開始した2018年度より、パフォーマンスの発揮に関する指標や生活習慣病リスクに関する指標を定期的にモニタリングし、施策の改善等に活用してきました。その結果、プレゼンティーイズム損失割合・アブセンティーイズムの安定的な減少や睡眠習慣リスク者率・身体活動習慣リスク者率の低減など、一定の効果が確認されています。

これまでの取り組み成果を踏まえ、2025年度には新たなKGI・KPIを定めました。今後も更なる高みを目指して引き続き取り組みを継続していきます。

また、KGI・KPIに影響する健康投資に関するプロセス指標も定期的に測定し、個別の健康投資の改善検討に活用しています。

-

※KGI・KPIは、全て数値が高いほど良い結果を表します。

5.推進体制と主な取り組み

推進体制

当社では、代表取締役社長を健康づくり責任者とし、健康経営を組織的に推進しています。

また、会社と従業員、健康保険組合が三位一体となり、継続的に健康経営に取り組んでいます。

![三位一体の継続的な取り組み、健康リテラシーの向上、"Good Company"の実現 、【Well-Beingの向上】身体的、精神的、社会的に良好な状態、【健康づくり推進委員会】[従業員]健康施策への参加、セルフケアの実行 [健保]健康施策の実施、データヘルス計画の策定・推進 [会社]健康経営方針の策定、健康課題の把握、健康施策のPDCA 【健康づくり責任者(代表取締役社長)】[産業保健スタッフ] [施策企画・実務担当者]](/company/philosophy/health/images/img-health-01.png)

①衛生委員会

衛生委員会は、労働基準法および労働安全衛生法に基づき、従業員の健康確保を目的として設置されています。人事担当役員を議長とし、産業医、衛生管理者、各部署の代表者で構成され、毎月1回開催しています。各部署の代表者は「健康経営推進担当者」として健康経営施策の推進を担っています。

②リスク管理委員会

リスク管理委員会では、会社全体のリスク管理に関する重要事項を報告し、審議・承認しています。代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、常勤監査役、業務執行役員、本部長・部長らが委員を務め、8月を除く毎月開催されています。

両委員会で、長時間労働の状況を毎月必ず報告し、労働災害の防止や職場環境の整備・改善に継続的に取り組んでいます。

主な取り組み

当社にはコンサルタントが多く所属するため、その業務特性を考慮した健康増進に関する様々な取り組みを実施しています。

その一例をご紹介いたします。

①従業員向け健康経営研修

ヘルスリテラシーの向上と自身の健康保持・増進に取り組む従業員を増やすことを目的として全従業員を対象に毎年健康経営研修を実施しています。

健康づくり責任者(代表取締役社長)が講師を務め、健康宣言の再確認、前年度の取り組みの振り返りや当年度の取り組みを紹介する他、その年に応じたテーマを掲げて実施しています。

②管理職向け健康経営研修

より健康な組織を目指すためには、各管理職の意識・旗振りが重要であるため、管理職のヘルスリテラシーの向上・健康経営の推進状況の理解などを目的として、全管理職を対象に管理職研修を実施しています。

生活習慣やパフォーマンスに関する分析結果を共有するだけでなく、ディスカッションを通じて効率的・効果的な組織改善について検討を行っています。

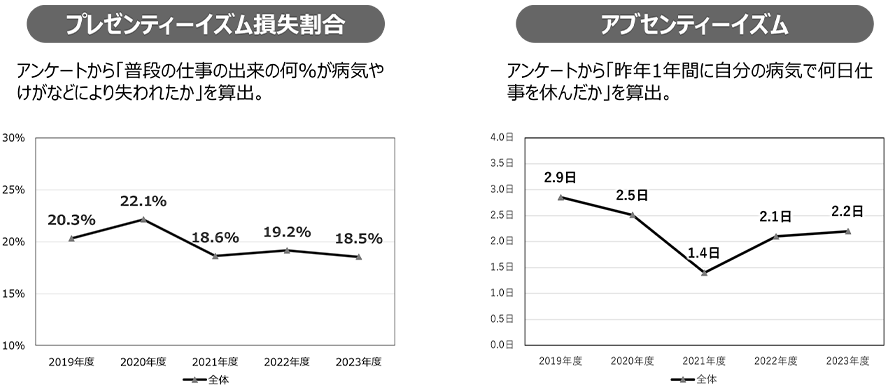

③生活習慣改善アプリの継続利用

コンサルタントが多く所属する当社では、職業柄デスクワークが多く、生活習慣改善アプリの導入前には身体活動が不足している社員が7割を超えていました。そこで、身体活動習慣の定着を目的として、生活習慣改善アプリを導入・継続利用しています。

使用率・利用頻度を高めるために、健康ポイント・歩数のランキングTOP10や好事例を社内で定期的に配信しています。

その結果、2020年度に42.0%だった利用率が、2025年度には57.9%まで向上しており、利用者の満足度も76.5%と高い状態となっています。

また、アプリ利用者群は未利用者群と比較して、良い運動習慣の継続率が高いことが確認されました。

今後もより多くの社員に良い運動習慣が定着していくようアプリを継続利用していきます。

-

※2024年度の生活習慣改善アプリに対する投資額:1,103,900円(税抜き)

④健康チャレンジ(健康増進月間)の実施

10~11月を「健保健康増進月間」とし、生活習慣改善やメンタルヘルスケアのメニューの中から各自がカフェテリア方式で選んで実行する「健康チャレンジ」を健康保険組合と共同で実施しています。

また、12月には、「TdR健康増進月間」と称して当社独自の取り組みを継続実施しています。楽しく参加できるよう、毎年健康セミナーのテーマを変える、好成績の人には賞品(健康ポイント)を用意する、好事例をメールで配信するなど、各種工夫を凝らしています。

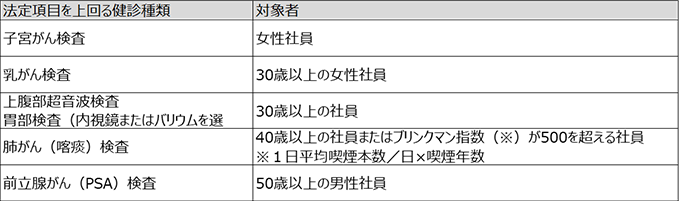

⑤法定項目を上回る健康診断の実施

定期健康診断の受診率は毎年100%を達成し、受診後のフォローアップや受診勧奨も実施しています。

40歳未満の生活習慣病リスク者には保健師による「保健指導」を、40歳以上のリスク者には、健康保険組合とのコラボヘルスの一環として「特定保健指導」の誘導・勧奨を健康診断の事後措置フローに組み入れています。

加えて、法定の健康診断項目を上回る項目で定期健康診断を実施しています。

⑥ストレスチェックの実施と集計結果の活用

労働安全衛生法の改正によりストレスチェックの実施が義務化された2015年から毎年継続して実施しています。

2019年からは毎年受検率100%を達成しており、組織の状況を適切に把握するためにも今後も100%を達成していくことを目標としています。

高ストレス者には医師との面談を勧奨してメンタルヘルス不調の未然防止に努めると共に、部署別の集計結果を分析し職場環境の改善を促しています。

⑦生産性アンケートの実施

心身の健康は仕事の生産性にも影響することから、毎年1回生産性に関するアンケートを実施し、課題の把握や対策の検討に役立てています。

その他にも、毎朝のラジオ体操の実施(一部の取引先企業の社員の皆様も参加可能)や日本健康マスター検定の受験費用補助、健康経営・健康関連施策をまとめた「健康経営ポータルサイト」の設置・運営、健康に関わる情報の発信や掲載、歯科健診費用補助、感染症予防接種費用補助などを通じて、従業員の健康リテラシーの向上・健康増進を図っています。

6.外部からの評価

7年連続で『健康経営優良法人(ホワイト500)』に認定

2025年3月10日

当社は、経済産業省・日本健康会議が共同で認定する『健康経営優良法人(ホワイト500)』に7年連続して認定されました。今後も各種取り組みを推進し、健康経営のさらなる推進・発展に取り組んでまいります。

昨年に引き続き『スポーツエールカンパニー』に認定

2025年1月31日

当社は、昨年に引き続き、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー」に認定されました。

(6年連続認定による「ブロンズ」認定)

昨年に引き続き『東京都スポーツ推進企業』に認定

2024年12月2日

当社は、昨年に引き続き、東京都より「東京都スポーツ推進企業」に認定されました。

-

※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。