ダムの放流通知の防災・減災への活用

2023/9/5

目次

- 最近の豪雨の増加傾向

- ダムの主な機能

- 「川の防災情報」で把握できるダムの情報

- ダムの放流通知の活用

- 緊急放流と異常洪水時防災操作

ダムの放流通知の防災・減災への活用 - Tokio dR-EYEPDF

執筆コンサルタント

濱口 隆史

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:リスクマネジメント全般、危機管理、訓練企画・支援、地震対策、風水災対策、テロ対策、メディア対応、チャイナ・リスク、BCP・マニュアル類の作成支援等

河川の浸水想定地域に拠点を持つ企業では、平時から洪水等に備えた様々な防災・減災対策を実施し、更に最近では浸水等が差し迫って来ることを想定したタイムライン(防災行動計画)を策定している場合が多い。このタイムライン(防災行動計画)では、国土交通省や気象庁等から発表される指定河川洪水予報、各種警報や注意報、自治体からの避難に関する情報、メディアで報道される内容を収集すべき情報と位置付け、それをトリガーにしてその後の対応や防災・減災の活動に活用していることが一般的である。

また、より一層の高度化、或いは精緻化したタイムライン(防災行動計画)を策定している企業では、気象庁が公表しているキキクル(危険度分布)[1]や実測データ(3時間降水量等)等の情報も分析し、活用している場合もある。

一方、ダムの放流通知に関する情報をタイムライン(防災行動計画)や外水氾濫の防災・減災対策のトリガーとして活用しようとする企業は見られない。こうした背景や最近の豪雨の増加傾向を踏まえ、本稿ではダムの放流通知に関する情報の活用について考察し、タイムライン(防災行動計画)や外水氾濫の防災・減災対策に役立ててもらう観点から、その内容を整理して情報提供するものである。

1.最近の豪雨の増加傾向

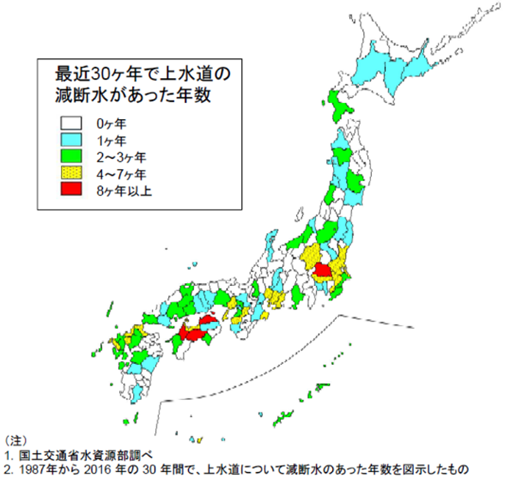

最近、豪雨の発生が多くなったと感じている方が殆どであると思うが、時間当たりの積算降水量や日降水量等の調査結果から、大雨の発生頻度は統計的に有意に増加していることを気象研究所(茨城県つくば市)が発表している。

具体的には、1976年から2020年の3時間積算降水量を用いた集中豪雨事例(130ミリ以上[2])の発生頻度の経年変化を調べた結果、年間の集中豪雨事例の発生頻度は45年間で約2.2倍になっている。更に7月の発生頻度は約3.8倍になっており、梅雨期の集中豪雨事例の増加傾向が顕著で、その大半が線状降水帯によるものであると気象研究所では結論付けている。

集中豪雨が原因となり被害の発生に至る場合、被害の様相の変化は非常に速いことが一般的である。従って、従来よりも集中豪雨の増加傾向が高まっていることを踏まえると、特に浸水想定地域に拠点を持つ企業においては、豪雨による災害の抑止、或いは軽減に向けてより一層様々な情報の収集とその活用に努めなければならない。

出典:「集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している ~特に梅雨期で増加傾向が顕著~」(令和4年5月20日:気象研究所)

2.ダムの主な機能

ダムには主に3つの機能がある。集中豪雨等の際にダムよりも上流域で降った雨を貯めて下流域の外水氾濫を防ぐ等を目的とした洪水調節機能、ダムに流入する水を予め貯めておき農業用水・上水道・工業用水等として活用する利水機能、そしてダムの落差を活かした水力による発電機能である。それぞれの機能を1つだけ有するダムと複数の機能を有する多目的ダムがある。

出典:香川県ホームページ

洪水調節機能を有するダムが自社の拠点の上流に設置されていれば、当然ながらダムが設置されていない場合よりも治水効果は高い訳だが、その一方で過去は外水氾濫が発生し易い流域だったからこそ洪水調節機能を有するダムが造られたとも言える。このことから、後述の「5. 緊急放流と異常洪水時防災操作」において詳細を記すが、ダムの緊急放流(異常洪水時防災操作)が開始された場合は特に注意しなければならない。

次に利水機能のみを有するダム、或いは水力発電用のみのダムが自社の拠点の上流に設置されている場合は、洪水調節機能を有するダムが造られなかった背景を踏まえると、その下流域はもともと外水氾濫が発生しづらいと想定できる。加えて2020年からは、利水機能を有するダムや水力発電用のダムでも、最近の水害の激甚化や治水対策の緊要性等を踏まえ、ダムを設置した本来の目的とは異なるが、緊急時においてはそうしたダムの貯水容量を洪水調節機能として利用する方針が政府から示された。そのことから、従来よりも外水氾濫の抑止力、或いは軽減力は高まっていると言える。

以上から、自社の拠点の上流にあるダムの機能[3]がどのようなものかを把握しておくことは、自社の拠点の外水氾濫による被害の可能性を推定することに繋がるであろう。

3.「川の防災情報」で把握できるダムの情報

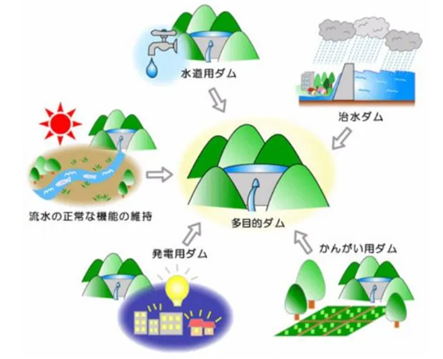

国土交通省の「川の防災情報」(https://www.river.go.jp/index)には、国土交通省と水資源機構[4]、及びダムに関する各種データの提供とその一般社会への情報発信について許可している農林水産省、都道府県、電力会社等が管理するダム約850基[5]が掲示されている。

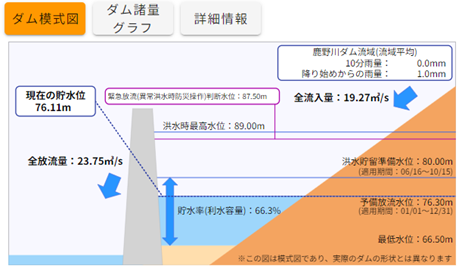

例えば下図では、愛媛県西予市の肱川上流に2基のダム(鹿野川ダム、野村ダム)が設置されていることが分かり、それぞれの観測所情報とダム模式図を見ると2つとも国土交通省が管理する洪水調節機能と利水機能を有する多目的ダムであることを把握できる。

出典:「川の防災情報」の地図を元に著者が一部加工

また、ダム模式図と呼ばれている下図では、10分毎の貯水位、貯水率(利水容量)、ダムからの放流量、ダムへの流入量、緊急放流(異常洪水時防災操作)の判断水位、洪水時最高水位等を知ることができる。

従って、こうしたダムに関する情報を把握することで、例えば、貯水位が低い状態であれば今後豪雨等が来ても水を貯められる余裕がありそうだとか、既に貯水位が高いので水を貯められる余裕がなくダムからの放流量が直ぐに増えてきそうなので洪水予報等をしっかりモニタリングしておくといった防災・減災の活動に繋がっていくであろう。

出典:「川の防災情報」のダム模式図の例(鹿野川ダム)

4.ダムの放流通知の活用

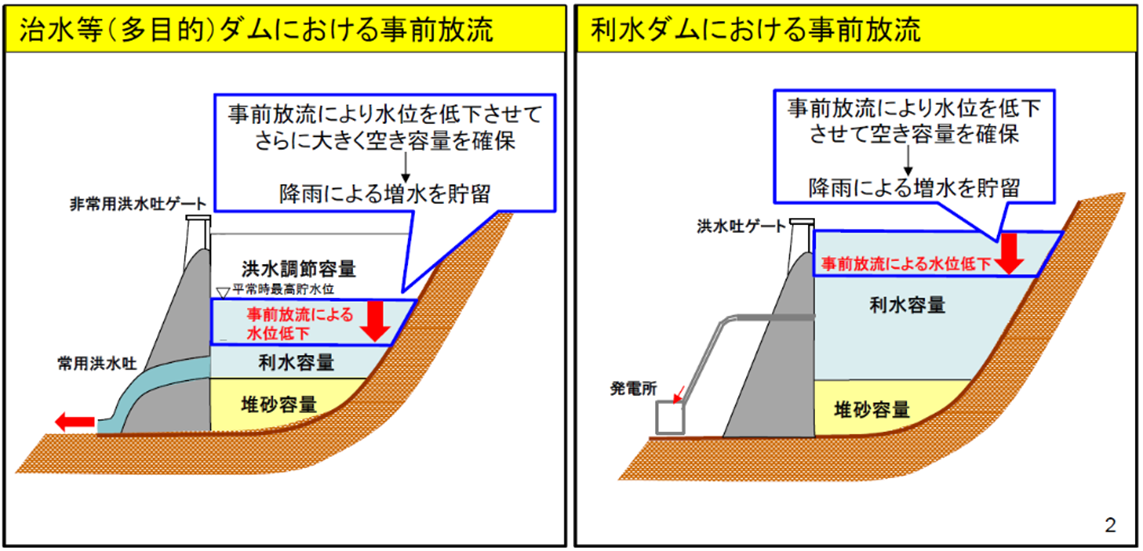

洪水調節機能を有するダムでは、豪雨等が発生した場合でも下流域での外水氾濫を防止、或いは軽減することを目的にダムよりも上流域での雨を貯めるため、ダムに貯まっていた水を事前に放流し貯水容量を確保する。また、「2. ダムの主な機能」で記した通り、洪水調節機能を本来の目的としていない利水機能を有するダムと水力発電用のダムでも、状況に応じて事前放流を実施する場合がある。

出典:ダムの使い方を見直し、洪水を貯める機能を強化する方法(国土交通省)

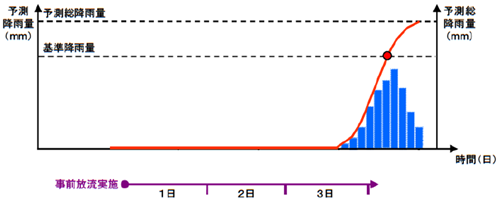

この事前放流の実施の判断は、事前放流の開始の3日前から行うことを基本としており、気象庁の降雨予測に基づくダムの上流域の予測降雨量がダムごとに設定された基準降雨量[6]以上に達すると見積もられる場合に事前放流が開始される。そのイメージは、下図の通りである。

出典:事前放流ガイドライン(国土交通省)

このことから、自社の拠点の上流に設置されているダムが放流通知を発信する場合は、一定の外水氾濫や豪雨災害等の危険性が高まりつつあると判断できる。多くの企業の水災用のタイムライン(防災行動計画)では、国土交通省や気象庁等から発表される指定河川洪水予報、各種警報・注意報、自治体からの避難に関する情報、メディアで報道される情報等をトリガーにしてその後の対応や防災・減災の活動を開始する場合が多いが、放流通知はそれらの情報よりも早く知ることができる場合が多く、放流通知の有無が近々に迫って来る外水氾濫や豪雨災害等の危険性を判断するうえで有益な情報になり得る。

そのダムの放流通知については、「川の防災情報」の「ダム放流通知」で知ることができ、その通知にはいくつかの通知文書があり、多くの場合、以下に記す流れでダムの管理者[7]から発信される。

事前放流の可能性が出て来た場合、ダムの管理者が洪水警戒体制に入る際に「洪水警戒体制の通知」として、ダムの操作に関する今後の予定や下流域の河川の見込み等の情報が発信される。次にダムの貯水容量を確保させるための事前放流を開始する1時間前に「放流開始の通知」が、そして実際に事前放流が始まると「洪水調節の開始の情報」が発信される。

出典:「川の防災情報」の「ダム放流通知」の一覧の例

この「洪水調節の開始の情報」以降は、「川の防災情報」にある地図情報等や洪水キキクル(危険度分布)を綿密にモニタリングしたり、指定河川洪水予報に注意を払う等して外水氾濫等の危険性を把握していくことになる。既にタイムライン(防災行動計画)を策定している企業であれば、その策定した内容に従って対応して行く流れになるであろう。

「洪水調節の開始の情報」の後は、極めて特異な豪雨等でない限り、「洪水調節終了の情報」そして「洪水警戒体制解除の通知」となり終了、或いはその前後の通知文書を行き来してから最終的に「洪水警戒体制解除の通知」となり終了となる。

| 通知文書 | 概要 |

| 洪水警戒体制の通知 | 事前放流を開始する可能性が出て来たためにダムの管理者が洪水警戒体制を取る際に通知する |

| 放流開始の通知 | 事前放流を開始する1時間前に通知する |

| 洪水調節の開始の情報 | 事前放流を開始した際に通知する |

| 洪水調節終了の情報 | 事前放流を終了した際に通知する |

| 洪水警戒体制解除の通知 | ダムの管理者が洪水警戒体制を解除した際に通知する |

一方、極めて特異な豪雨等の場合は次の展開に進んで行く訳であるが、それは「5. 緊急放流と異常洪水時防災操作」で記すことにする。

なお、上述の発信のタイミングはあくまで目安であり、ダム管理者の人員体制等の問題で遅れて発信される場合や一部の通知文書を飛ばして発信される場合があることにも留意しておく必要がある。

また、応用的な話になるが、自社の拠点の上流に位置するダムの管理者の貯水量の操作パターンや貯水量の推移等の動きを長期的に観察し傾向を把握することで、これから差し迫って来る外水氾濫等の危険性を推定する精度は徐々に高まって来ると考えられる。

|

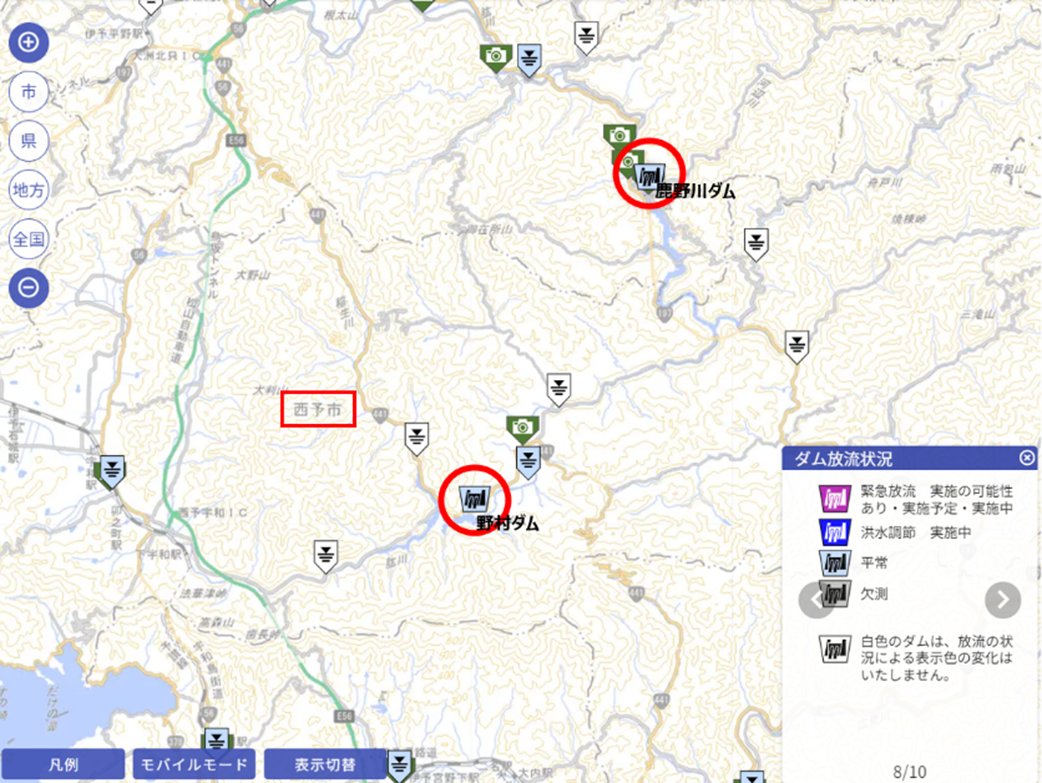

利水機能を有するダムと水力発電用のダムでは、ダムの上流域における降水量が当初予測していた量よりも大幅に少なかった場合、事前放流後、ダムを造った本来の目的である利水機能等に支障を来たすことから事前に放流しておく水量を思い切って大量にすることは難しいと言われている[8]。 例えば、上水道の利水機能を有するダムについて言えば、下記の日本地図の赤色の地域等は渇水の頻度が高いことから、洪水調節機能として貯水容量を最大限に使い切ることは難しいと言える。

出典:ダムの洪水調節機能に関する現状と課題(国土交通省) |

5.緊急放流と異常洪水時防災操作

ダムの上流域において極めて特異な豪雨等が長時間続くと、ダムの貯水容量が限界に達し、ダムが水を貯めることができなくなる。そうなるとダムに流入する水を貯めることなく、ダムに流入する水をそのまま下流に放流せざるを得ない。

このダムの状態を「緊急放流」と呼び、ダムの管理者が徐々に放流量を上げて行き、ダムに流入する水量と放流する水量を同一にする一連の操作を「異常洪水時防災操作」と呼ぶ。この2つの言葉は、同義と捉えて差し支えない。なお、ダムから放流する水量がダムへ流入して来る水量を超える操作は実施されないので、どんなに大量の放流量でもダムへの流入量を超えることはない。

緊急放流(異常洪水時防災操作)になると、ダムによる洪水調節を前提としている下流域の河川の整備状況では対抗できなくなる。河川の水位が急激に上昇したり、河川の流速が増すこと等で堤防の決壊の危険性や越水の可能性等も高まり、下流域での外水氾濫の恐れが極めて高くなる。下流域の地域社会がダムに守られていた状態ではなくなる訳である。

出典:「川の防災情報」 寺内ダムの緊急放流(異常洪水時防災操作)時の地図を元に著者が一部加工

このような状況になった場合、ダムの下流域ではハザードマップで表示されている浸水を覚悟すると共に、ダムの放流警報[9]、関係機関や自治体等が発表する避難情報、メディアからの報道内容を確実に掴み、直ちに安全な場所へ避難する等、命を守る適切な行動を取ることが必須となる。また、中小規模の河川ではそもそもハザードマップが作成されていない場合もあることから、中小規模の河川の状況も表示している洪水キキクル(危険度分布)をモニタリングしつつ、大きな河川のハザードマップで浸水すると示されている地域に近い中小規模の河川流域でも同様の浸水が発生する前提で避難することが必要となる。

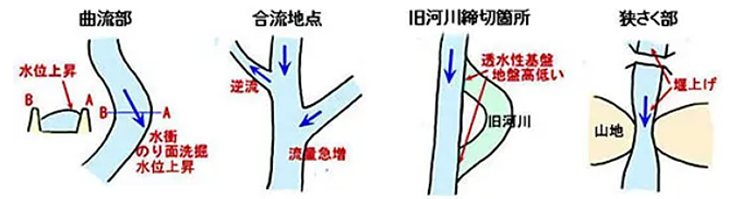

なお、堤防等の決壊が生じ易い具体的な箇所は下図の通りである。自社の拠点に近い河川、或いは自社の拠点よりもやや上流に位置する河川の形状を予め確認しておくことも必要になろう。

出典:防災科学技術研究所ホームページ

次に緊急放流(異常洪水時防災操作)に関する放流通知であるが、概ね以下に記す流れでダムの管理者から発信される。

緊急放流(異常洪水時防災操作)の可能性が出て来た場合、緊急放流(異常洪水時防災操作)を実施する3時間以上前を目安に「緊急のダム操作に関する予告の情報」が、そして3時間前及び1時間前を目安に「緊急のダム操作に関する事前予告の通知」が、そして緊急放流(異常洪水時防災操作)を開始した際に「緊急のダム操作開始の通知」が発信される。

最後の「緊急のダム操作開始の通知」に至れば、比較的高い確率で下流域において外水氾濫の被害が発生することになる。なお、この3時間前、1時間前と言った時間はあくまで目安であり、実際の豪雨やダムの操作の状況等により短くなることに留意しておくことが必要である。

従って、従業員や自社の施設を利用する顧客等の避難に時間を要する場合は「緊急のダム操作に関する予告の情報」を認識した時点で直ちに避難を開始することが必須となる。また、避難に時間を要しない場合でも「緊急のダム操作に関する事前予告の通知」を持って避難を開始することが適切である。

| 通知文書 | 概要 |

| 緊急のダム操作に関する予告の情報 | 緊急放流(異常洪水時防災操作)を開始する可能性が出て来た際に通知 |

| 緊急のダム操作に関する事前予告の通知 | 緊急放流(異常洪水時防災操作)を開始する3時間前と1時間前を目安に通知 |

| 緊急のダム操作開始の通知 | 緊急放流(異常洪水時防災操作)を開始した際に通知 |

| 緊急のダム操作終了の情報 | 緊急放流(異常洪水時防災操作)を終了した際に通知 |

最後に緊急放流(異常洪水時防災操作)によって実際に被害が発生した最近の事例を紹介する。

2018年7月の西日本豪雨では、愛媛県の肱川水系にある鹿野川ダムと野村ダムにおいて緊急放流(異常洪水時防災操作)が実施され、その下流にある西予市野村地区で堤防等が決壊し約650戸が浸水、大洲市においても河川が氾濫し約2,800戸が浸水、避難が遅れる等して合計8名の方が犠牲になったとされる。

また、2019年台風19号(令和元年東日本台風)では、6つのダム[10]で緊急放流(異常洪水時防災操作)が実施され、一部の地域で浸水被害が発生している。

まとめ

本稿では、「川の防災情報」における「ダム放流通知」の活用について述べてきたが、「ダム放流通知」は水災用のタイムライン(防災行動計画)の進化と深化に資するものと考えられる。「ダム放流通知」は外水氾濫等に至る可能性や予兆をより早く掴むことができ、また最近の豪雨の増加傾向を踏まえると、ダムによる洪水調節や緊急放流(異常洪水時防災操作)の頻度は今後増えて行くと予想される[11]ことから、自社の拠点の上流にダムが設置されている場合には、新たに「ダム放流通知」をタイムライン(防災行動計画)に組み込んで検討して行く価値は高いと考えられる。

本稿が契機になり、読者の企業における防災・減災対策の向上に繋がれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

濱口 隆史

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:リスクマネジメント全般、危機管理、訓練企画・支援、地震対策、風水災対策、テロ対策、メディア対応、チャイナ・リスク、BCP・マニュアル類の作成支援等

脚注

| [1] | 大雨等による災害発生の危険度(土砂災害、浸水、洪水)の高まりをオンラインの地図上で確認できる気象庁の公開情報 |

| [2] | 気象研究所の発表文では、3時間積算降水量130ミリ以上を集中豪雨事例と仮定 |

| [3] | 後述の 「川の防災情報」に掲示されているダムについては、観測所情報とダム模式図からダムの機能を把握できる |

| [4] | 産業の発展及び人口の集中に伴い、用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的に平成15年に設立された独立行政法人 |

| [5] | 全国の全てのダムが掲示されている訳ではない |

| [6] | ここで言う基準降雨量とは、ダム下流域の河川で洪水による氾濫等の被害を生じさせる恐れのある規模の降雨が継続した場合の時間も考慮したダム上流域の流域平均の雨量 |

| [7] | 本稿の執筆時点(2023年8月)では、国土交通省及び水資源機構が管理するダムからは通知文書が発信され、農林水産省、都道府県、電力会社等の管理するダムからは発信されない |

| [8] | 事前放流を行った後、低下した水位が回復せず利水が困難となり利水者に特別な負担が生じた場合は、渇水調整協議会等において協議を行い、国や都道府県等が損失補填を行うとされている |

| [9] | ダムの管理者から自治体等の関係機関や一般市民に対してはサイレン、スピーカー、電光掲示板、警報車等で知らされる警報 |

| [10] | 鮫川・高柴ダム(福島県)、那珂川・塩原ダム(栃木県)、大北川・水沼ダムと久慈川・竜神ダム(いずれも茨城県)、相模川・城山ダム(神奈川県)、天竜川・美和ダム(長野県) |

| [11] | 本稿の執筆時点の直近では、2023年7月に筑後川・寺内ダム(福岡県)と、雄物川・旭川ダムと岩見ダム、水沢川・水沢ダム、米代川・萩形ダム(いずれも秋田県)、8月に千代川・佐治川ダム(鳥取県)で緊急放流(異常洪水時防災操作)が実施されており、緊急放流(異常洪水時防災操作)の頻発化が顕著になっている |