リスクマネジメント推進におけるエンゲージメント向上について

2023/6/14

目次

- エンゲージメントとリスクマネジメント

- リスクマネジメントへのエンゲージメント活用策

- 最後に

リスクマネジメント推進におけるエンゲージメント向上について - Tokio dR-EYE PDF

執筆コンサルタント

濱﨑 健一

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

専門分野:リスクマネジメント全般、事業継続、イベントリスク

大学卒業後、人材教育会社に入社し、営業、経営企画、中央官庁出向等を担当。その後、当社に入社し、製造、サービ ス、金融、航空、石油等、幅広い業界で、リスクマネジメント体制構築、リスクアセスメント支援、マニュアル・BCP 策定、教育 訓練支援等に多数従事。また、東京オリンピック・パラリンピックに際しては大会組織委員会へ出向し、大会運営に係るリスク マネジメント・危機管理の推進のほか、組織内の各種教育訓練を担当。

1.エンゲージメントとリスクマネジメント

(1) 「エンゲージメント」とは

昨今、「エンゲージメント」という単語を目にするようになった。特に経営戦略や人事戦略にエンゲージメントの考え方を取り入れようという視点から語られている場面が多い。

元々、「エンゲージメント(engagement)」は、日本語では「婚約」「約束」「取り決め」「関与」等を意味するが、昨今は、<組織としての取り組みが個人としてもメリットがあり、それにより組織と個人がともに成長していくこと>という意味合いで使用されている。

このような意味合いでエンゲージメントの考え方を取り入れるようになってきた背景として、業務の進め方が会社ベースからプロジェクトベースになりつつある点が挙げられる。また、近年の働き方の形として、同じ会社で働き続けることが減りつつあり、会社に尽くすことが各個人に必ずしも響かない時代になっている点も挙げられる。単に会社のために仕事をするのでなく、業務やプロジェクトを通じた個人の「やりがい」が重視されてきているのである。そしてエンゲージメントの考え方を積極的に経営戦略や人事戦略に取り入れることで、個人とともに組織も成長しようという流れが出てきている。

この流れはリスクマネジメントについても同様である。これまでと同じようなスタンスでリスクマネジメントに取り組んでも、どこかかみ合わない、空回りする場面が出てきており、弊社でもそのようなご相談を組織のリスクマネジメント担当者等からお受けする場面が増えてきた。リスクマネジメントの担当者は、むしろこの流れを好機として捉え、リスクマネジメント推進に前向きに活用することで、各個人・各部門が自走して取り組むよう方向づけしていくべきと考える。

(2) リスクマネジメントとエンゲージメントの関係

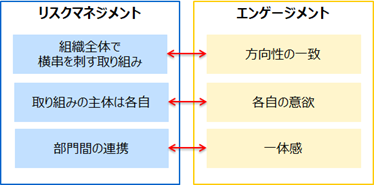

リスクマネジメントは本来エンゲージメントとの親和性が高い。リスクマネジメント活動では各部門が現場で実施している取り組みに加え、組織全体に横串を刺していくことが求められるが、その前提として、組織全体の活動目的や目指す方向性が揃っている必要がある。組織と各部門・各個人がその方向性を一致させることは、まさにエンゲージメントを高める取り組みと共通する。

次に、リスクマネジメント活動において、リスクマネジメントの担当者はあくまでその推進者にすぎず、実際の取り組みは各部門・各個人が担う必要があるが、その前提として、各部門・各個人がやりがいを見出して取り組むことが重要となる。組織として取り組まなければならないからという「やらされ感」ではなく、意欲を見いだせる取り組みとすることでリスクマネジメント活動が中身のあるものになる。

さらに、リスクマネジメント活動が取り組み全体としてその効果を発揮するためには、各部門間の連携も重要となるが、これはエンゲージメント向上の要素である組織の一体感と繋がるところである。

|

<エンゲージメントとリスクマネジメントの関係性>

(図:筆者作成) |

このような親和性も念頭に置き、本稿ではリスクマネジメント推進の取り組みに「エンゲージメント」の考え方を活用し、より効果的なリスクマネジメント推進を行うための方策や、リスクマネジメント担当者として取り組むべきポイントをまとめてみたい。

2.リスクマネジメントへのエンゲージメント活用策

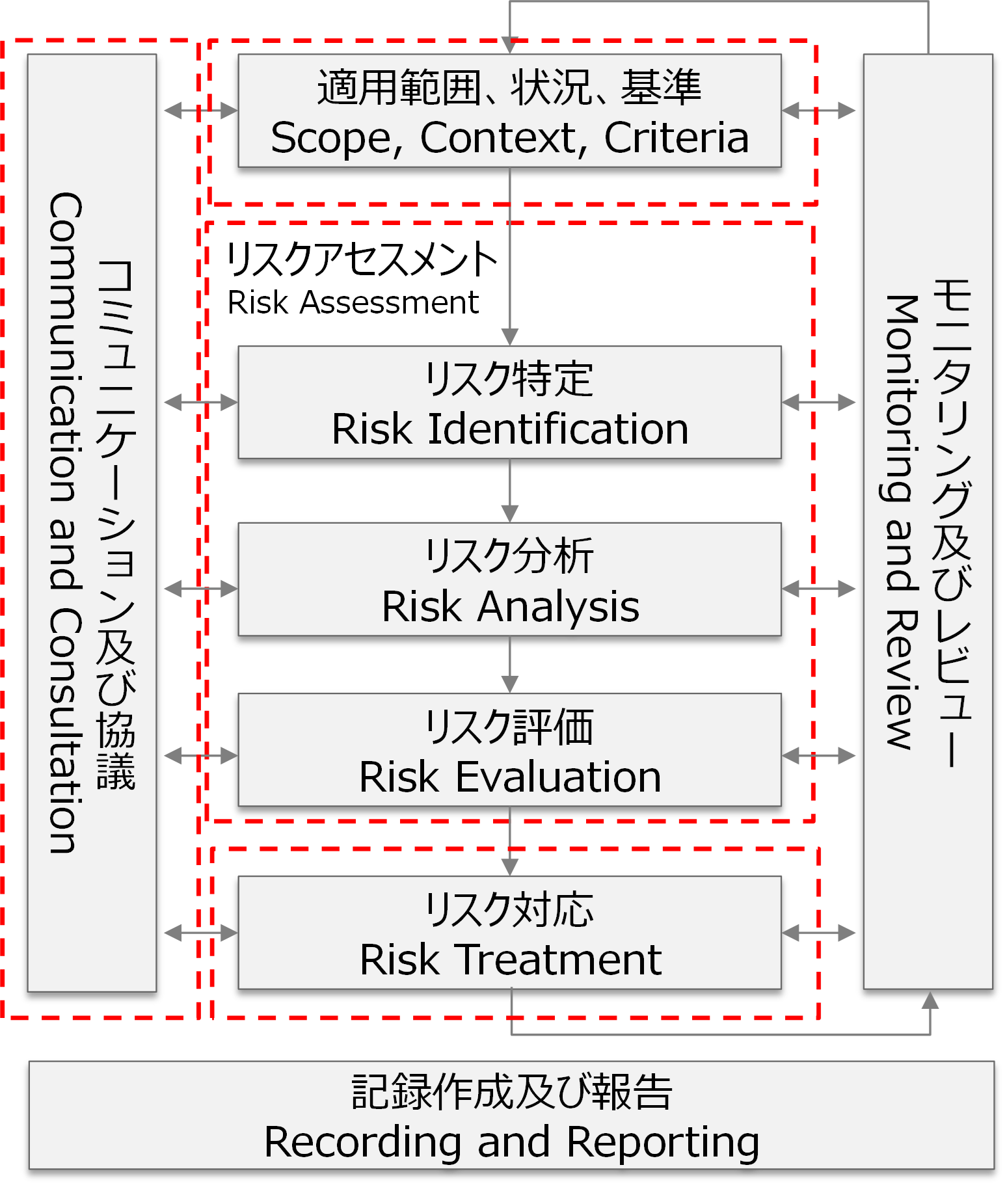

リスクマネジメントのプロセスの中で、特にエンゲージメント向上の取り組みと連動させやすいポイントとして、リスクマネジメントの国際規格であるISO31000に記載のプロセスと照らしながら、以下の方策を紹介する。

- 「適用範囲、状況、基準」に該当する内容・・・(1)リスクマネジメントの目的設定

- 「リスクアセスメント」と「リスク対応」に該当する内容・・・(2)リスクアセスメントや対策検討

- 「コミュニケーション及び協議」に係る内容・・・(3)コミュニケーション

|

<リスクマネジメントのプロセス>

出典:ISO31000 ”Risk management – Principles and Guidelines”(2018) より弊社作成 |

(1) リスクマネジメントの目的設定:「浮かない」リスクマネジメント活動のために

①リスクマネジメントの目的設定の考え方

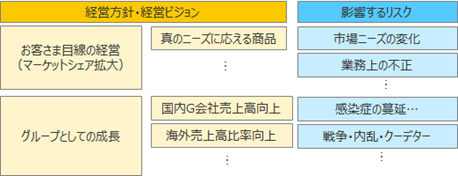

リスクマネジメント活動を行う前提として、なぜリスクマネジメントに取り組むのか、その目的や方向性を明確にする必要がある。ここでいう目的や方向性とは、経営方針・経営ビジョン、中期計画、事業計画等により「何を成し遂げたいのか」を指し、成し遂げたいことを阻害する恐れのある事象がリスクとなる。リスクマネジメント活動を進める上では、目的や方向性の明確化が不可欠となり、危機管理の観点からも、守るべきものやその優先順位を見極めるうえで立ち戻る基準となる。

|

<経営方針・経営ビジョンを踏まえたリスクのイメージ>

(図:筆者作成) |

エンゲージメントの向上という観点では、この目的や方向性が会社と個人双方にとって意味を感じられるかどうかが重要であり、意味を感じることができていれば、自ずとそれを阻害するものを局限化する必要についても認識できる。この流れが各部門・各個人にとっても納得度の高いリスクマネジメント、すなわちエンゲージメントを高めるリスクマネジメントに繋がる前提となる。逆に、経営方針・経営ビジョン等とリスクマネジメントとの関連性が十分整理、共有されない状況の中で、リスクマネジメント活動を推進しようとしても、エンゲージメント向上には繋がりにくく、組織の中で「浮いた」リスクマネジメント活動となるおそれがある。

②リスクマネジメント推進担当による経営方針・経営ビジョン等の策定への関与

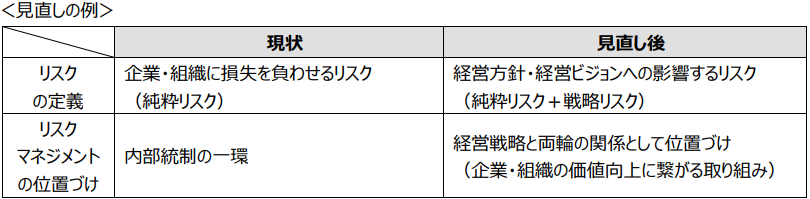

上述のような取り組みの実現のために、リスクマネジメント推進の担当者は、経営方針・経営ビジョン等の企画または見直し等の段階から積極的に関与して「経営方針・経営ビジョン、中期計画や事業計画を阻害するものをリスクとする」という認識自体を関係者と合わせ、浸透させていくことが重要である。ともすると、リスクマネジメント、すなわち安全管理と捉えられている場合もあるが、安全管理はリスクマネジメントの一部または前提にすぎず、リスクマネジメント自体はそれより広く捉えておく必要がある。具体的には、経営企画部門等と予め連携し、リスクの定義やリスクマネジメントの位置づけ等について、例えば以下のように見直し、明確化・共有化しておくことが考えられる。

このようにリスクマネジメントの目的自体について経営方針・経営ビジョン等と方向性を一つにし、目的の意義を各部門・各個人が納得できるものにすることは、リスクマネジメント推進におけるエンゲージメント向上の第一歩である。ただし、経営企画部門等と組織を跨ぐ連携を築いていくためには、そのための機運醸成やきっかけ作りが必要である。その方策については後述の「(3)コミュニケーション:「一体感」のあるリスクマネジメント活動のために」を参照いただきたい。

(2)リスクアセスメントや対策検討:「やらされ感」のないリスクマネジメント活動のために

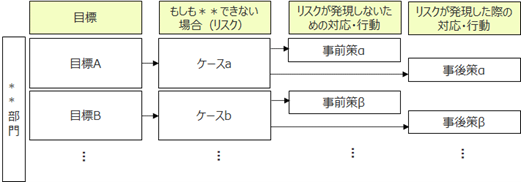

①日常業務や部門目標とのリスクの繋がりの整理

各部門・各個人の日常業務や目標とリスクマネジメントの紐づきが十分に理解されていない場合、エンゲージメントの向上には繋がらず、「やらされ感」の強いリスクマネジメント活動となるおそれがある。その回避のために、リスクアセスメントの際に、そもそも各部門でどのような目標があり、それが達成できなくなるようなケースはどのようなことがあるのかを洗い出す必要がある。日常業務や目標に紐づくリスクが発現しないための対応策、発現した際の対応策を検討することが、リスクを「自分事」として認識することに繋がる。リスクマネジメントにより、日常業務をよりスムーズに進められるようになることや目標達成を阻害する要因を取り除く取り組みとして捉えることで、やらされ感のない、やりがいのあるリスクマネジメント活動に繋がると考えられる。

|

<各部門の業務・目標とリスクの紐づけイメージ>

(図:筆者作成) |

②リスクの各部門への落とし込み

リスクマネジメント部門がBCP等の検討でテーマとすることの多い「地震」といったハザードに対しても、それが経営方針・経営ビジョン等、そして各部門・各個人にとって、どのようなことに繋がり、何を阻害することになるのかについて、組織全体だけでなく、各部門・各個人で明確化しておく必要がある。

その際、上述の①のような検討ができていると、例えば地震の際に、どのようなケースが自部門に発生することが考えられるか等、自部門への影響の落とし込みがしやすくなる。地震といった大きなシナリオの際には、各部門におけるトラブル対応策を同時多発的に実施することになると各部門も「自分事」として捉えやすくなる。

BCP検討の際にも、「地震」「感染症」等のようなシナリオをもとに、大上段に構えてリスクマネジメントを推進するだけでなく、そのようなハザードが各部門やそのオペレーションに対して、どのように影響し阻害するのかといった観点からより身近にしていくことで、リスク自体が各個人により近いものとなると考えられる。

大きなリスクもトラブルレベルのリスクも、各部門にとって「自分事」にすることが、リスクマネジメント活動へのエンゲージメントを高め、その先の各部門の自走した取り組みに繋がっていくことになる。

(3) コミュニケーション:「一体感」のあるリスクマネジメント活動のために

①日頃からのコミュニケーション

リスクマネジメントを推進する際は、組織全体、各部門・各個人の状況と向き合い、それぞれの状況に応じてその段階で考えうるリスク(成し遂げたいことを阻害するもの)は何であるかを各部門ともに考えていくことを通じて、各部門・各個人の取り組みに自ずと組み込んでいくことが重要である。

そのようなリスクマネジメント活動のフォロー体制として、実務レベルでは、リスクマネジメント担当のメンバーが相対する部門の担当を決めて、常に気軽にコミュニケーションや相談等を行うことができる体制を整えることも一つの方法である。そして似たような課題にぶつかっている部門がある場合は、その部門同士を繋げて解決を目指す場を作るなど、組織横断でともに課題解決をしていくメンバーをキーパーソンとして設定しておく等の方法も考えられる。日常業務の課題検討自体に関与させることで、結果的に組織におけるリスクマネジメントの取り組みを明確に位置付けていくことができるためである。

②ワークショップ

常日頃からのコミュニケーションに加え、ワークショップ等を開催し、現状の各部門の状況や取り組みを踏まえた上で、具体的な状況を想像しながら、ともに考えていく場を設定する等の取り組みも有用である。また、そのような場を通じて、感覚値が揃うメンバーを発見し、そのメンバーを中心にリスクマネジメント活動を浸透させていくという目線も大切である。

例えば、主要なリスクへの検討を部署横断的に行うため、自然災害等の主要リスクをテーマにしたワークショップを定期的に開催し、想定されるシナリオ、対策案、今後の課題等を出し合い、議論する等の場が考えられる。また、幹部レベルにおいても、ケーススタディを通じて重要な判断をする際の観点や基準を議論・共有する場を設定することも有用である。

ワークショップの場を設定し、部門間や階層間の認識を共有すること、リスクマネジメント活動のキーパーソンの発見・育成に活用し、キーパーソン同士の繋がりを強めていくことで、組織全体として一体感のあるリスクマネジメント活動へのエンゲージメントを向上させ、自走するリスクマネジメントに繋がってくるものと考える。

3.最後に

本稿では、「エンゲージメント」の考え方をリスクマネジメント活動に活かす方法の一例を挙げてきた。その前提として、何よりも大切なのは、リスクマネジメント担当者自身が自信をもって取り組んでいくことである。ともすると、リスクマネジメント活動はリスクマネジメント担当者自身が各部門に「お願いベース」で依頼するということもあるかもしれない。しかしながらリスクマネジメントとエンゲージメントの相互作用を意識し、組織も個人もやりがいをもって成長していける取り組みと捉えることで、リスクマネジメント担当者自身が自信をもって取り組めると考える。

本稿が、全社員やリスクマネジメント担当者が前向きにリスクマネジメント活動に取り組み、「エンゲージメントの高いリスクマネジメント」に少しでも近づくための一助となれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

濱﨑 健一

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

専門分野:リスクマネジメント全般、事業継続、イベントリスク