人命安全最優先を実践する体制・プロセス・ツール

2023/4/7

目次

- 病院への自力搬送を検討する必要性

- 体制・プロセス・ツールの3つの軸での検討・準備及び災害発生時の対応

- 救出・看護・搬送判断・病院搬送の具体的な検討・準備

- おわりに

人命安全最優先を実践する体制・プロセス・ツール - Tokio dR-EYE PDF

執筆コンサルタント

小澤 浩司

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:リスクマネジメント・危機管理・海外展開・BCP

防災士、CPCU(米国認定損害保険士)

事業継続計画や災害対応マニュアルにおいて、ほとんどの企業が「人命安全の確保」を最優先項目に掲げている。しかし、南海トラフ巨大地震や首都直下地震のような大規模災害の発生を想定し負傷者の発生可能性を認識している(又は認識しなければならない)ケースにおいて、「被害想定に基づく具体的な救出要領が定められていない」「救急車に期待できない状況で重症者が発生した場合の病院搬送手順が定められていない」といった声を耳にすることは珍しくない。本稿では、企業において「人命安全の確保」を掛け声倒れにしない取組みについて提案する。

1.病院への自力搬送を検討する必要性

(1) 大規模地震発生時に重症者が発生する可能性

大規模地震が就業時間中に発生した場合、工場・作業場においては、吊り物の落下、重量物の転倒、初期消火活動時の負傷等によって重症者[1]が発生する可能性がある。オフィスにおいても天井板落下や本人転倒による頭部の負傷、什器・備品の転倒・落下による骨折・打撲等が考えられる。

(2) 119 番(緊急通報)が繋がらない可能性

単発の事故であれば 119 番で消防署に緊急通報し、応急手当を進めながら救急車の到着を待つことになるだろう。しかし、大規模地震発生時は、119 番などの緊急通報は通信規制の影響を受けないよう設定されているものの、受電側(消防署)に多数の通報が寄せられ繋がらない可能性がある。通信規制の影響を受けないと決めつけるのではなく、多数の通報が発生し 119 番に繋がらないことも想定しておく必要がある。

(3) 緊急通報ができても救急車がなかなか到着しない可能性

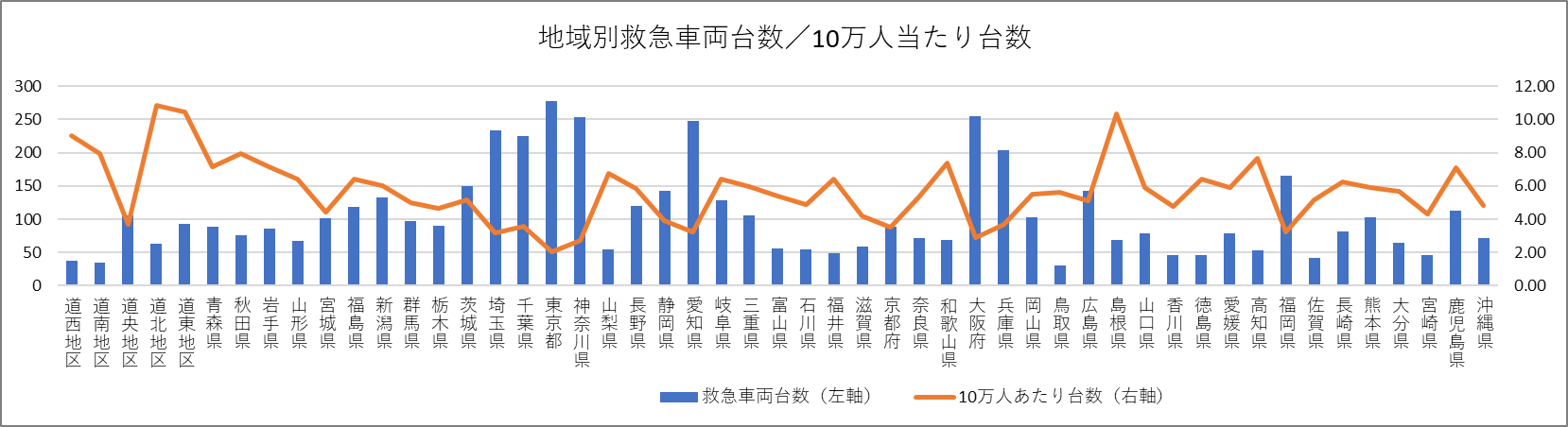

大規模地震が発生した際、同時多発的に被害が発生することは誰もが想像できる。緊急通報ができたとしても救急車の台数には限りがあるため、救急車が適時に到着しない可能性が高いと想定しておく必要がある。例えば人口が最も多い東京都内には 278 台の救急車両[2]しかなく(2.02 台/10 万人あたり)、都心南部直下地震で想定されている 93,435 人の負傷者[3](冬・夕方・風速 8m/s : 677.70 人/10 万人あたり)との比較、液状化等による道路被害及び交通渋滞等を踏まえれば、救急車による搬送を期待することは難しい。

したがって、企業においては災害発生時に慌てて検討・対応するのではなく、平時から、搬送要員の安全確保を大前提として、救急車ではなく自力で病院搬送することを検討しておく必要がある。

【図表1:地域別救急車両台数】

(出典:全国消防長会「令和4年版 消防現勢」を基に筆者作成)

2.体制・プロセス・ツールの3つの軸での検討・準備及び災害発生時の対応

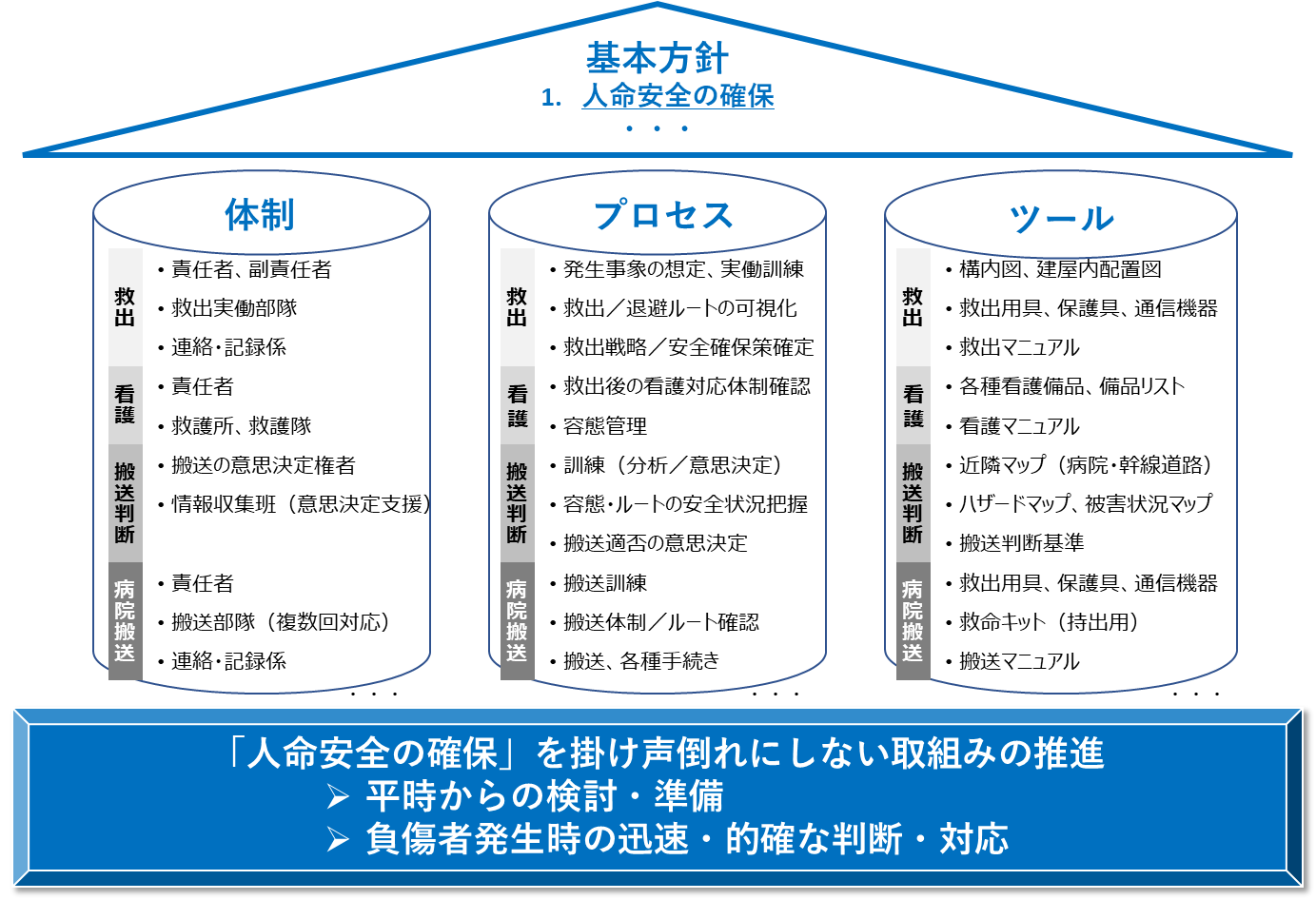

大規模地震等により被災した場合、(1)救出(2)看護(3)搬送判断(4)病院搬送の工程が発生することが想定される。「人命安全の確保」を掛け声倒れにしない取組みを推進するにあたり、これらの各工程における具体的な体制・プロセス・ツールの3つの軸について平時から検討・準備しておき、又、負傷者が発生した時は他の事項に優先して迅速かつ的確な判断・対応を実施することが重要である。

【図表 2:「人命安全の確保」を掛け声倒れにしない取組みにおける3つの軸】

(出典:筆者作成)

3.救出・看護・搬送判断・病院搬送の具体的な検討・準備

前項で示した(1)救出(2)看護(3)搬送判断(4)病院搬送の各工程について、それぞれ①体制②プロセス③ツールの3つの軸に区分し、又、平時からの検討・準備が必要な項目と災害発生時の対応に分けて概括する。3つの軸のいずれについても平時からの検討・準備(教育・訓練を含む)がなければ有事の際、迅速・的確な判断、対応を実現することは難しい。平時からの検討・準備を怠るということは、失敗に向けた検討・準備をしているようなものであるという認識が必要である。

(1) 救出

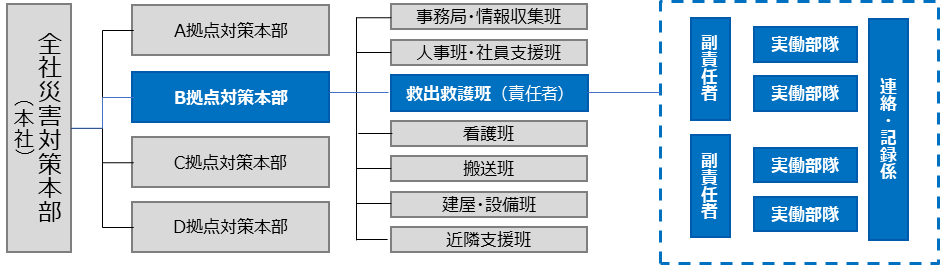

① 体制

- <平時からの検討・準備>

- 救出活動は二次災害の危険を伴うことがあるため、活動適否の意思決定権者(代行者を含む)を明確にしておく。発災直後は居合わせた者の現場判断となるが、救出や捜索活動の継続適否を組織として意思決定する場合等に、拠点対策本部[4]長レベル又は「救出救護班」レベルのいずれで判断するのかを明確にしておく。

- 「自衛消防隊_救護班」「救出救護班」など名称の如何を問わず、下敷き・閉じ込め・挟まれ・行方不明等が確認された際に救出活動に従事する組織を設置し、要員を任命しておく。

- 当該組織内の役割としては、以下が考えられる。

- 責任者:二次災害の危険性を踏まえて活動適否を判断し(拠点対策本部長等が最終意思決定を下す場合は当該権限者の意思決定をサポートし)、又、活動を指揮する。

- 副責任者:建屋・配管・設備の構造や危険物の特性等について理解しており、権限者/責任者の意思決定を複眼的にサポートする。

- 実働部隊:救出活動に従事する。4名程度の小組織を、同時多発の事故にも対応できるよう複数編成しておく。

- 連絡・記録係:活動状況を記録・管理し、拠点対策本部や救護所等と連携する。

- <災害発生時の対応>

- 「救出救護班」等に任命されている者は、災害発生直後又は一次避難完了直後から、必要な時にいつでも活動できるよう点呼・役割確認を実施し体制を整える。

- 発災当日の要員数が足りない場合、責任者/副責任者はサポート要員を手配し、活動要領等について説明する。

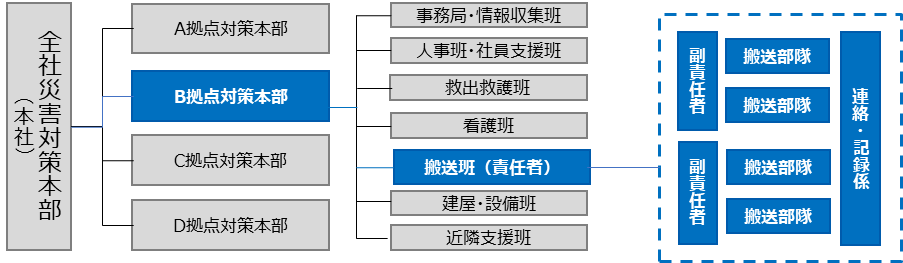

【図表 3:拠点対策本部及び救出救護班の構成例】

(出典:筆者作成)

② プロセス

- <平時からの検討・準備>

- 拠点特性等を踏まえ、どこでどのような状況(下敷き・閉じ込め・挟まれ・行方不明等)が想定されるかを検討しておく。現地現物確認の際、リスク対策を改めて策定・実行するとともに、危険を完全に排除できない場合は、災害発生時の要点検箇所として記録しておくことが望ましい。

- 揺れによる一次被害により火災・爆発・漏えい等の危険性がある化学品等の場所を構内図、建屋内配置図に明記しておく。

- 現場での点呼/安否確認の手順を確立し、行方不明者の有無を迅速に確認できるようにしておく(定期的な教育・訓練の実施を含む)。

- 想定される状況に対応する基本的なプロセスについて文書化し(例:救出マニュアルの作成)、ジャッキ・バール・スプレッダー等の救出用具を使用した教育・訓練を定期的に実施しておく。

- <災害発生時の対応>

- 災害発生時に居合わせたメンバーで責任者の所在確認、点呼、小組織の編成(例:4名/チームなど)、救出救護備品や保護具の準備、通信機器の点検等を実施する。

- 化学品等の所在地、建屋立入可否の点検結果及び立入禁止区域等の情報を反映した構内図、建屋内配置図等を掲示し、救出ルート/退避ルート等を見える化する。

- 救出活動や行方不明者の捜索は二次災害の可能性がある危険を伴う活動であるため、施設の特性を踏まえた安全確保策(退避ルートの確保を含む救出ルートの確認、保護具の装着、ガス探知機や非常用通信機器の携行等)を検討したうえで、活動可否について判断権者に上申する。

- 要救助者が出血・嘔吐している可能性もあるため、体液に直接触れないよう注意喚起するとともに適切な保護具の装着について、指示・確認・記録する。

- 救命用具(例:AED、救命キット等)の携行について、指示・確認・記録する。

- 判断権者の承認が下りた場合は、責任者指揮の下、救出活動を実施する。

- 救出活動を実施する際は、救出場所、救出ルート/退避ルート、派出要員、要員帰還有無等を管理・記録する者を任命する(時刻管理、ペンディング管理を含め、最新状況を記録・把握できる体制を構築する)。又、拠点対策本部や救護所等への報告・連絡・相談を担う者(例:連絡・記録係等)を任命する。

- 救出後の手当、看護対応が想定される場合は、担架等で救護所/救護区画へ向かう際のルートを確認し、救護所や拠点対策本部等へ状況を報告しながら搬送する。なお、脳震盪を含め、脳への損傷が疑われる場合は、動かさないことが重要である。

③ ツール

- <平時からの検討・準備>

- 救出活動を行う組織の編成表・要員リスト

- 救出、応急手当、構内搬送に必要な備蓄品及び備蓄品リスト(品目・保管場所・数量・残高)

- 保護具等:ヘルメット・ヘッドライト・ゴーグル・防火衣・防火手袋・安全靴・ガス探知機等

- 救出用具:ジャッキ、バール、エンジンカッター、スプレッダー等

- 応急手当用:救命キット(持出用)、AED等

- 構内搬送用:担架/レスキューボード等

- 通信機器:無線機等

- 構内図、建屋内配置図、要救助者対応状況表、筆記用具等

- 救出手順等を記した救出マニュアル

- <災害発生時の対応>

- 使用した救出用具等の損傷状況を確認し、必要に応じて点検・修理又は近隣拠点/本社等からの代替品調達計画を立てる。その他の備蓄品についても残高管理を実施する。

(2) 看護

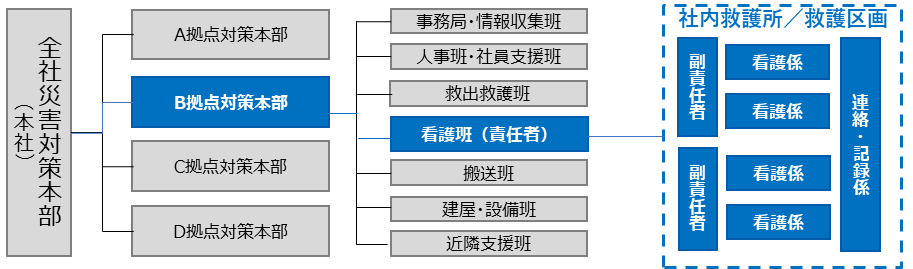

① 体制

- <平時からの検討・準備>

- 災害発生後、どこに社内救護所/救護区画を設置するか検討し、当該施設の開設要員、看護要員を任命するとともに備品を整備しておく。

- 自社拠点内に医療・健康関連施設がある場合は、施設区分を識別し、災害時の対応力について把握しておく。

- 診療所・医務室

臨床医(傷病のある患者を対象に診察・治療を行う医師)がいる施設であり、一定の医療行為(法令用語:医行為)を期待できるが、入院が必要となる中等症[5]以上の傷病者が発生した場合等は、病院搬送を検討する必要がある。 - 健康管理室

産業医(労働者を対象に健康管理・指導等を担う医師。常勤の専属産業医と非常勤の嘱託産業医がいる)がいる施設であるが、本来の目的は健康管理・指導であり臨床医が行う医行為は基本的に行わない。「傷病者が発生したら健康管理室へ搬送」しておわりではなく、その後の病院搬送等を前提としておく必要がある。なお、大規模災害が発生した際に産業医からどのような支援を受けられるのか(若しくは受けられないのか)、又は、産業医がどのような体制・対応を事業所に求めるのかについて、平時から擦り合わせておくことが望ましい。

- 診療所・医務室

- 「救護係」「看護係」など名称の如何を問わず、看護活動に従事する要員を任命しておく。なお、災害発生時は、実際に看護を行う者と連絡・調整・記録を行う者とに分けることを想定しておく。

- 平時業務では医療と何の関わりもない者が、看護要員として任命されることは珍しくない。有事の際に適切な応急対応措置を施せるよう、教育・訓練を実施しておく必要がある。組織のトップ層が重要性を認識し、取組みや努力について適切に評価することも重要である。

- 社内救護所/救護区画に専門的な医療知識を有する者を配置できない場合は、傷病者が搬送されてきた際の対応について相談できるホットライン(固定電話/携帯電話以外の非常用通信手段で連絡が取れる医療関係者との連絡網)を構築しておくことが望ましい。

- <災害発生時の対応>

- 看護対応は迅速性が求められるため、発災 10~20 分後程度を目安に社内救護所/救護区画を設置できることが望ましい。なお、3日間程度の待機期間中に体調不良者等が発生する可能性があることから、発災直後に傷病者がいない場合でも速やかに設置する。

- 発災当日の要員数が足りない場合はサポート要員を手配し、活動要領等について説明する。

【図表4:看護対応組織の構成例】

(出典:筆者作成)

② プロセス

- <平時からの検討・準備>

- 拠点特性等を踏まえ、どのようなケガ・症状(熱傷・刺創・切創・骨折・打撲・出血・意識不明・心肺停止等)の傷病者が想定されるかを検討しておく。

- 想定されるケガ・症状に対応する基本的なプロセスについて文書化し(例:看護マニュアルの作成)、命を救うための教育・訓練を定期的に実施しておく。緊急性が高い救急手順については、写真やイラストを使ったポスターを掲示しておくと良い。

- <災害発生時の対応>

- 看護要員として任命されている者は、災害発生直後又は一次避難完了直後から、上長等へ報告のうえ、救護所等の設置予定場所へ向かう。

- 臨時の救護所を設置する場合は、備蓄品倉庫等から必要な備品を運搬し、設備・備品を配置する。

- 応急処置区画、療養区画、目隠しを施す区画等を設置するとともに非常用トイレや要看護者向けの給水用具(例:吸い飲み)を準備する。

- 設置した社内救護所/救護区画に専門的な医療知識を有する者がいない場合は、傷病者対応について相談できるホットラインへの連絡可否を確認する。

- 要看護者が搬送されてきた際は、看護を実施するとともに看護記録を作成する。

- 要看護者本人又は上長等に確認のうえ、家族への連絡を試みる。

- 容態の急変に備え、医療ホットラインや拠点対策本部/搬送班/家族等と連絡を取れるようにしておく。

③ ツール

- <平時からの検討・準備>

- 看護活動を行う組織の編成表・要員リスト

- 看護、搬送に必要な備蓄品及び備蓄品リスト(品目・保管場所・数量・残高)

- 施設備品(簡易ベッド、敷物、毛布、非常用トイレ、非常用照明、雨除け/日除け/目隠しシート、着替え等)

- 看護者用保護具(ゴム手袋・防護服・ゴーグル・マスク等)

- 救命キット(救護所/救護区画用)

- 飲料水、吸い飲み、食糧

- ゴミ袋

- 看護記録票、筆記用具等

- 通信機器:無線機、パソコン等

- <災害発生時の対応>

- 備蓄品について残高管理を実施する。費消状況等に応じて近隣拠点/本社等からの代替品調達計画を立てる。

(3) 搬送判断

① 体制

- <平時からの検討・準備>

- 救出活動同様、病院への自力搬送は危険を伴うことがあるため、搬送適否の意思決定権者(代行者を含む)を明確にしておく。人命安全に係る重要事項であることから本社にアドバイスを仰ぐことも考えられるが、現場の状況を踏まえた迅速な判断が必要であることから、拠点対策本部長等が妥当である。

- 拠点周辺の公共インフラの被害状況等、意思決定に必要な情報を収集・記録・分析する組織(例:情報収集班)を設置し、要員を任命しておく。

- <災害発生時の対応>

- 拠点対策本部長等は、対策本部立上直後に以下について確認し、不備があれば是正を指示するとともに必要に応じてサポート要員の手配を行う。

- 病院搬送を検討すべき状況に関する情報が迅速に拠点対策本部に入ってくる体制になっていること。

- 搬送判断に必要な情報の収集・記録・分析体制が構築されていること。

- 搬送体制が構築されていること。

② プロセス

- <平時からの検討・準備>

- 最寄りの災害拠点病院[6]を確認しておく。災害医療体制は自治体によって異なるため、拠点所在地における災害医療体制について把握しておく。たとえば東京都の場合、災害拠点病院のほかに災害拠点連携病院があり、中等症患者や容態の安定した重症患者の受入を行うことになっている。又、たとえば東京都内の診療所及び薬局は、区市町村が定める地域防災計画に基づく医療救護活動に従事するため、原則として休診となる点に留意しておく(救急告示医療機関、透析医療機関、産科及び有床診療所は、原則として診療を継続する。)。

- 自社拠点から最寄りの災害拠点病院までの通常ルート、通常ルート上で予測される危険(例:津波浸水、落橋・段差、沿線建物の倒壊、木造密集地域の火災、液状化による陥没等)の有無、危険を踏まえた迂回ルート及び搬送器具、搬送体制について検討しておく。

- 特に都市部においては交通渋滞が発生する可能性が高いため、担架等を使った徒歩による搬送を想定しておく。たとえば東京消防庁のホームページ[7]には、「大きな地震が起きたときなど救急車が期待できないときには、協力して搬送しなければなりません」と記載されている。

- 都市部以外においても自動車による搬送が不可能/危険と判断される場合は、リヤカーや担架を使った搬送について検討しておく。

- 拠点周辺の公共インフラの被害状況等、意思決定に必要な情報を収集・記録・分析する組織(例:情報収集班)の要員向けに教育・訓練を定期的に実施し、必要な情報の収集・記録・分析(周辺地図への情報の落とし込みや当該情報を基にした安全ルートの選択等)をできるようにしておく。

- <災害発生時の対応>

- 拠点対策本部長等は、対策本部立上直後に、病院搬送が必要な傷病者が発生した場合は安全確保/二次災害防止を前提として搬送を検討する旨及びこのための準備をしておくよう傘下要員に伝達/指示する。

- 救護所/救護係から病院搬送を要請された場合は、収集・記録・分析した周辺の被害状況及び搬送先病院までのルートの危険性や要搬送者及び搬送要員の安全確保策等を踏まえ、あらかじめ定めた意思決定権者(拠点対策本部長等)が総合的に判断をくだす。

③ ツール

- <平時からの検討・準備>

- 拠点対策本部等に準備しておくべきもの

- 病院リスト

- 津波浸水想定図

- 液状化マップ

- 近隣マップ(津波浸水想定・液状化想定・木造密集エリアを反映し、又、病院/救護所、橋などを記しておく。)

- 要員表(緊急連絡手段)

- 対応状況管理表

- 病院/救護所搬送及び応急対応の判断基準/チェックリスト

- TV、ラジオ

- 通信機器:衛星電話、無線機、パソコン等

- <災害発生時の対応>

- (拠点対策本部活動の一環で各種ツール・備品の管理・補充等を実施する。)

(4) 病院搬送

① 体制

- <平時からの検討・準備>

- 「搬送班」など名称の如何を問わず、病院搬送が必要と判断された際に搬送活動に従事する組織を設置し、要員を任命しておく。

- 当該組織内の役割としては、以下が考えられる。

- 責任者:二次災害の危険性を踏まえて搬送適否に係る拠点対策本部長等の意思決定をサポートし、又、搬送活動を指揮する。

- 搬送部隊:搬送活動に従事する。搬送器具を操作する者、看護・応急対応を継続する者、病院や拠点対策本部等と連絡・調整する者等の役割を分け、4~6 名程度の小組織を複数編成しておく。病院搬送後も看護・応急対応や各種手続きを実施する必要があり、又、帰路の安全が確保できない等の理由により、搬送部隊が拠点に戻れないことも想定しておく。

- 連絡・記録係:拠点に留まり、搬送部隊と拠点対策本部との連携や各種調整・記録を行う。

- 後述のように担架等を使った徒歩搬送の可能性を踏まえ、搬送時に傷病者に新たな危害を加えることがないよう搬送部隊には、体力に自信のある者を選定しておくことが望ましい。

- <災害発生時の対応>

- 「搬送班」等に任命されている者は、災害発生直後又は一次避難完了直後から、必要な時にいつでも活動できるよう点呼・役割確認を実施し体制を整える。

- 要員数が足りない場合、責任者はサポート要員を手配し、活動要領等について説明する。

【図表 5:搬送班の構成例】

(出典:筆者作成)

② プロセス

- <平時からの検討・準備>

- 各拠点で準備した搬送器具の使用方法及び注意点を含め、基本的なプロセスについて文書化し(例:搬送マニュアルの作成)、搬送要員向けの教育・訓練を定期的に実施しておく。上級救命講習には搬送も含まれているため、積極的な受講が推奨される(普通救命講習を受講していなくても受講可能)。

- 拠点から搬送先まで、搬送器具を使用したシミュレーション訓練を定期的に実施しておくことが望ましい。

- 搬送車両については、有事の際にすぐに出動できるよう駐車位置についても配慮できると良い。担架等の搬送器具についても、有事の際にすぐに持出しできる場所に保管しておく。

- 「人命の安全確保」を最優先にするうえで担架等の必要な備品を揃える必要があるが、数が足りない場合等に備え、毛布や上着等を活用した応急担架[8]の使用方法についても習得しておく。

- <災害発生時の対応>

- 拠点対策本部長等は、対策本部立上直後、病院搬送が適切と判断した際には速やかに搬送できる体制が整っていることを確認し、不備があれば是正を指示する。

- 搬送要員は、要搬送者の手当てに必要な救命キット(持出用)、自身の身の安全を確保する保護具(ヘルメット・ヘッドライト・安全靴等)・防寒具等、非常用通信機器、地図・水・携行食等を準備する。日没までの時間や周囲の状況によっては、搬送後拠点に戻れないことも想定しておく。既述のとおり、こうした状況を想定し、複数の搬送部隊を編成しておくことが望ましい。

- 搬送は、傷病者に最も適した体位で(傷病者の希望する体位が原則)、動揺を極力防止する方法で安静・安全に実施する。

- 搬送時は、適宜呼びかけを行うなどして要搬送者の容態変化の有無を注視し、状況によってはその場で改めて応急手当を実施する。

- 病院又は病院前の救護所に到着したら、症状・応急処置内容等を説明する。又、拠点対策本部や家族への連絡等を試みる。

③ ツール

- <平時からの検討・準備>

- 搬送活動を行う組織の編成表・要員リスト

- 搬送に必要な備蓄品及び備蓄品リスト(品目・保管場所・数量・残高)

- 液状化による道路陥没や搬送中の看護対応の観点から、車高が高め/社内スペースが広い/四輪駆動の社有車又は自家用車(※自動車による搬送を検討可能な場合)

- リヤカー、車いす(※病院までの経路の状況を踏まえ、使用を検討可能な場合)

- 担架(※複数回の搬送を要想定)

- 毛布、タオル

- 救命救急キット(持出用)

- 搬送要員用の保護具(ヘルメット・ヘッドライト・安全靴等)・防寒具

- 非常用通信機器

- 地図・水・携行食

- <災害発生時の対応>

- 持出状況を管理するため、備蓄品リストに持出先や最終使用者等を記録する。費消状況等に応じて近隣拠点/本社等からの代替品調達計画を立てる。

- 使用した搬送器具等の損傷状況を確認し、必要に応じて点検・修理する。

4. おわりに

災害大国といわれる我が国においては、過去の被災経験を踏まえ国・地方自治体の制度等が改定され、企業においても対策や取組みの進化・高度化が図られている。ただし、被害を受けてからでないと必要性が広く認識されない/本格的な取組みが実施されないといった傾向があるのも事実と認識している。今後 30 年以内に 70%以上の確率で発生すると予測されている南海トラフ巨大地震及び首都直下地震への対策を含め、「事前準備が不十分なのは薄々分かっていた」「あの時こうしておけば良かった」といった後悔をすることがないよう、改めて人命安全の確保を実践する体制・プロセス・ツールの見直しをしておくことが推奨される。本稿が企業の取組みの一助となれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

小澤 浩司

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:専門分野:リスクマネジメント・危機管理・海外展開・BCP

防災士、CPCU(米国認定損害保険士)

脚注

| [1] | 3 週間以上の入院加療を必要とする者 |

| [2] | 全国消防長会「令和4年版消防現勢」 |

| [3] | 東京都防災会議「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」(2022 年 5 月 25 日)。 |

| [4] | 企業が設置する災害対応組織のひとつで、本社に設置される「全社災害対策本部」の傘下で事業所/部署単位で設置されるものを指す。他に「現地対策本部」といった表現もあるが、本稿では拠点対策本部と表記する。 |

| [5] | 3 週間未満の入院加療を必要とする者 |

| [6] | 24 時間いつでも被災地域内の傷病者の受入れが可能な病院。各都道府県下全域の災害拠点病院の機能を強化する役 割も担っている「基幹」災害拠点病院と特定の医療圏で災害医療を担う「地域」災害拠点病院の2区分がある。 |

| [7] | https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/inf/bfc/leader/cp8/index.html |

| [8] | 参考_東京消防庁ホームページ:https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/inf/bfc/leader/cp8/index.html |