南海トラフ地震「半割れケース」と事前避難対象地域

2021/3/23

目次

- 事前避難対象地域とは

- 事前避難対象地域の指定状況

- 地震動の被害想定

- 企業の対応

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

南海トラフ地震「半割れケース」と事前避難対象地域 - TRC EYEPDF

中村 静華

ビジネスリスク本部 主任研究員

児島 洋

ビジネスリスク本部 リスクコンサルタント

はじめに

2018年3月、内閣府は「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン(同年5月一部改訂)」(以下、「ガイドライン」という。)を公表した。同ガイドラインでは、南海トラフ沿いで大規模地震の発生可能性が高まったと判断できるケースが「半割れケース」「一部割れケース」「ゆっくりすべりケース」の3通りあるとし、これらの異常な現象が確認された後に発生する恐れがある巨大地震(以下、「後発地震」という。)への防災対応が提示された。中でも、「半割れケース」では、巨大地震発生可能性が特に高まるとして、発生から1週間を「巨大地震警戒対応」期間とし、後発地震発生後の避難勧告では津波避難が間に合わない地域を「事前避難対象地域」として設定し、事前避難を求める方針が示された。

事前避難対象地域は、各市町村によって2020年3月末の指定完了が想定されていたが、2021年4月現在、指定が完了したのは約6割の市町村に留まっている。本稿では、指定が遅れている背景と今後の企業の対応について述べる。

- 事前避難対象地域とは

- 事前避難対象地域の指定状況

- 地震動の被害想定

- 企業の対応

1.事前避難対象地域とは

「事前避難対象地域」とは、後発地震発生後では津波避難が間に合わない恐れがあるとして、各市町村によって事前に設定される地域をいう。具体的には、30cm以上の津波浸水が地震発生から30分以内に生じる地域が対象となり、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された際、後発地震に備え、同地域内の住民は1週間の避難が求められる。

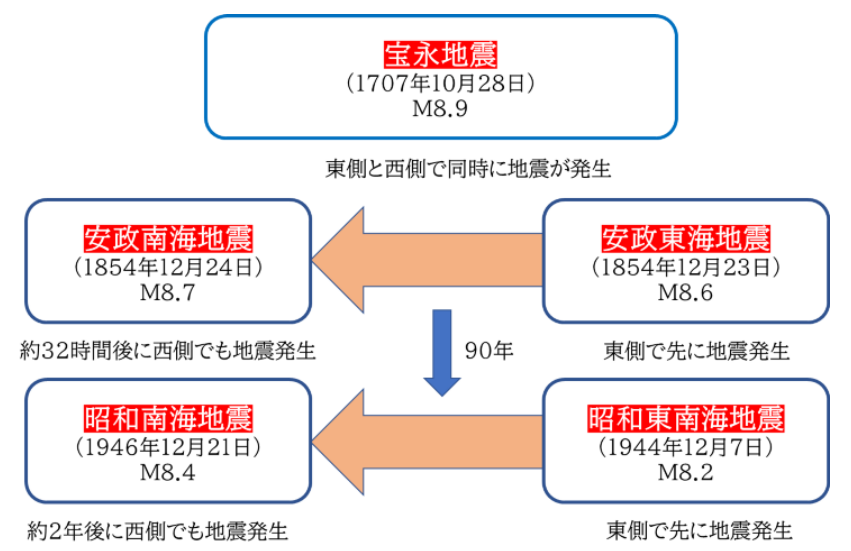

南海トラフ沿いでは、M8クラス以上の地震が概ね100~150年の周期で発生している。「南海トラフ」とは遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘までのフィリピン海プレートとユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を指し、対象地域は、静岡県から鹿児島県まで東西に広がる。国は南海トラフ全体が同時に地震を起こすM9クラスの最大地震を想定しているが、一方この広大な震源域の約半分でM8クラスの大規模地震が発生する場合が「半割れケース」と呼ばれ、過去に発生した南海トラフ地震 のうち、直近2事例はいずれも「半割れケース」であった。

「半割れケース」が発生した場合、隣接領域、いわゆる残りの半分の領域で同規模の地震発生の可能性が高まるとされる。実際、過去の南海トラフ地震直近2事例においても、32時間から2年の時間差をもって隣接領域で大規模地震が発生した。そのため、事前避難対象地域の各市町村では、ガイドラインに基づき、津波避難タワー[1]の有無等地域の状況を勘案しつつ、高齢者、要配慮者等、避難対象者の特性に応じて住民避難について検討することになる。

図表1 南海トラフ地震の発生パターン

(出典)内閣府資料を基に弊社作成

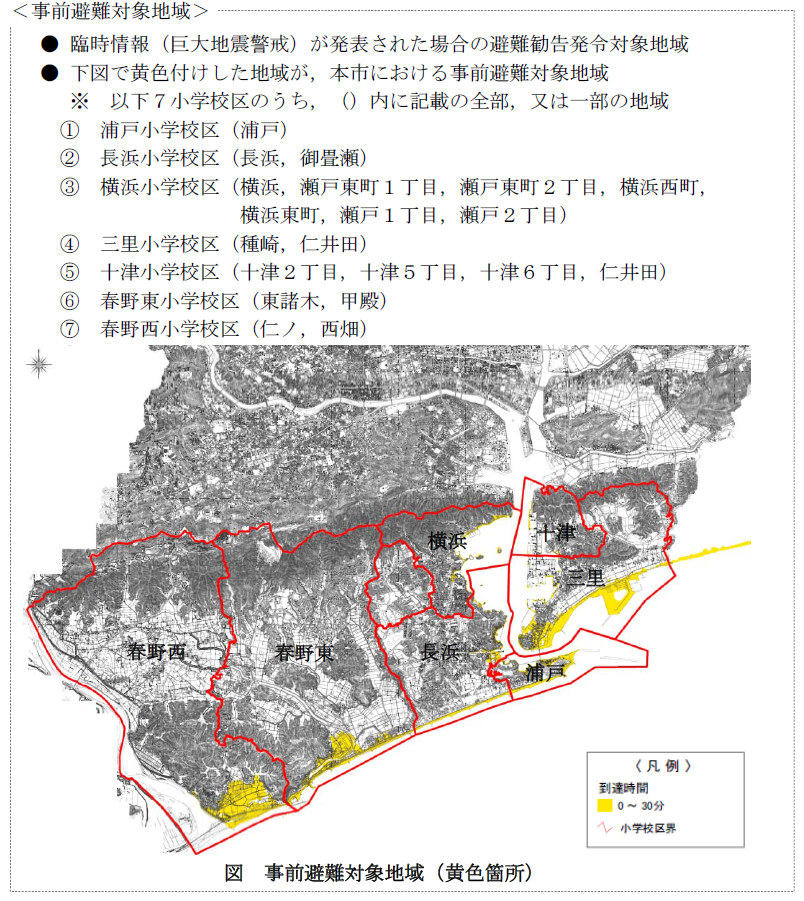

【事前避難対象地域の指定】

ガイドラインによると、事前避難対象地域の指定方法としては、避難勧告等を発令する単位(町丁目毎や学区毎等)が基本となる。例えば、既に指定を終えた高知市を例に見てみると、30分以内に30cm以上の津波が到達するエリアは下図の黄色付けした箇所であり、小学校区及び町丁単位で示されている。

図表2 高知市における事前避難対象地域

(出典)高知市「高知市津波避難計画」(令和2年3月)

2.事前避難対象地域の指定状況

事前避難対象地域の指定は、ガイドラインにより指定基準が示されているにも関わらず、約6割の完了にとどまっている(内閣府発表令和2年4月1日現在の指定状況は以下のとおり。対象となる全市町村139のうち、78(56%)の市町村で「指定済み」または「指定不要」となっている。)。

| 都府県名 | 特別強化地域 | 事前避難対象地域の指定 | |||

| 指定済 | 指定不要 | 令和2年度中に 指定 |

指定未定 | ||

| 千葉県 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |

| 東京都 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |

| 神奈川県 | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 |

| 静岡県 | 21 | 12 | 2 | 7 | 0 |

| 愛知県 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |

| 三重県 | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 |

| 兵庫県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

| 和歌山県 | 19 | 7 | 5 | 7 | 0 |

| 徳島県 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |

| 愛媛県 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |

| 高知県 | 19 | 18 | 0 | 1注 | 0 |

| 大分県 | 4 | 0 | 2 | 1注 | 1注 |

| 宮崎県 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |

| 鹿児島県 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |

| 合計 | 139 | 51 (37%) | 27 (19%) | 47 (34%) | 14 (10%) |

| 78 (56%) | 61 (44%) | ||||

(出典)内閣府「南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更(令和元年5月)を踏まえた南海トラフ地震防災対策推進計画の変更状況」を弊社にて加工

注)内閣府からその後の状況について公式に発表されていないが、高知県と大分県については指定が完了している(弊社調べ)。

【指定が進まない理由】

事前避難対象地域の指定は、避難すべき地域の指定のみならず、どこに避難するのか、避難中の生活はどうなるのか等の検討も必要となる。これまで自治体は、地震発生後(被害発生後)の避難については検討してきたが、地震発生前の事前避難については想定外であり検討してこなかった。「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された場合、事前避難対象地域内の住民は避難を求められる一方で、地域外では通常通りの経済活動が継続されることになる。そのため、事前避難先となる小中学校での休校措置、休校とする場合の子供を預かる仕組み、最低1週間住民が避難することによる防犯対策などの様々な課題が浮上する。

静岡県では、事前避難対象地域設定の検討にあたり、モデル地区に選んだ住民向けにワークショップを開催した。「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表された際の住民の行動について意見交換会を実施したところ、自宅が浸水想定区域内にあっても「自宅でそのまま生活する」という人が半数以上という結果となった。その理由としては、「水・食糧の確保が心配」、「防犯上の懸念」が挙げられ、避難勧告から2日目以降は自宅に戻るという意見が多く出された。そのため、同県では「静岡県版ガイドライン」を制定し、健常者については、昼間は自宅や勤務先で通常通り生活し、逃げ遅れの可能性が高くなる夜間のみ避難所に移動するという対応を可能とした。また、避難所での生活が困難である要配慮者についても、福祉施設や医療施設等安全が確保される場合は、想定浸水深より高い上層階への垂直避難も認める[2]とした。

一方、ガイドラインは企業に対しては一律の避難を求めていない。事前避難対象地域内の住民に対しては事前避難を求める一方で、同地域内の企業に対しては、危険回避措置を取ることが可能な場合には、適切な措置を取った上での事業継続を推奨している。

しかしながら、住民が避難している地域では開店しても来店客がなく、特に小売りなどでは事業が成り立たないことが想定される。そのため、企業の経営者としては、住民避難が1週間に限定されることを勘案し、国の補償は見込めないものの休業(事業停止)することも選択肢の一つと考えられる。他方、製造工場等においては、安全対策を取ったうえでの事前避難対象地域内での操業継続、または事前避難対象地域内の操業を停止し、他拠点で製造する代替戦略をとることが可能である。

指定が進まない理由としては、上述のとおり住民との協議に時間を要しているほか、避難所の不足や防災部局の人手不足が主な要因とされている。経済活動を継続する中での事前避難の要請は、住民の避難行動を難しくしており、さらにコロナ禍の中、避難所における感染リスクを心配する声もあり、住民の理解を得るのが一層難しくなっていると考えられる。

また、事前避難対象地域は、不意に地震が発生し津波に襲われた場合に命の危険に晒される地域を示すことに繋がり、当該地域の住民の転居による減少等の恐れから、指定には心理的な負担があるとも言える。

3.地震動の被害想定

自治体による事前避難対象地域の指定は、上記2のとおり遅れており、令和2年度中に全ての地域で指定が完了しない可能性があるものの、企業としてはガイドラインに基づき、防災対応の検討を開始することが推奨される[3]。加えて、「半割れケース」においては、企業は津波だけでなく、地震の揺れへも備えが必要である。

【地震動の被害想定】

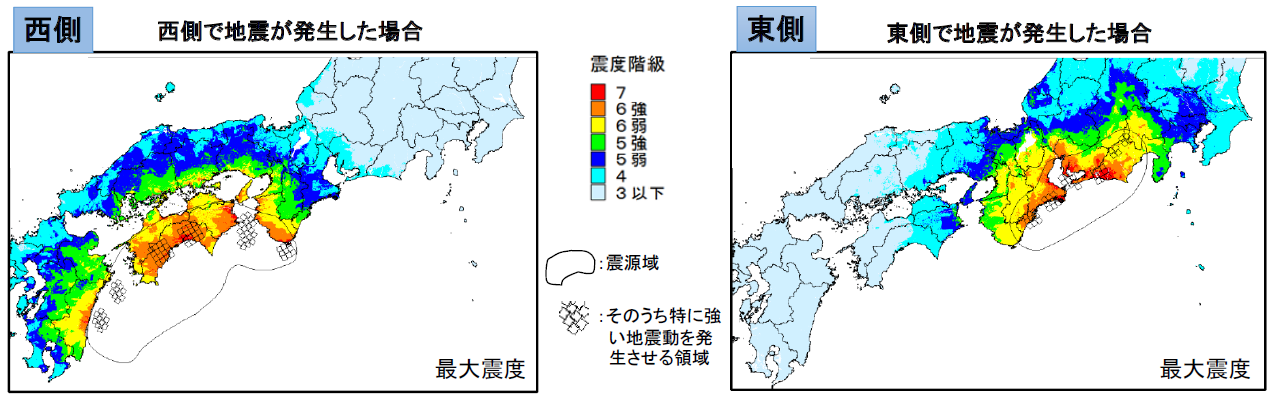

南海トラフ地震の「半割れケース」については、ガイドラインで都道府県別の詳細な震度は示されておらず、東側・西側で「半割れケース」が発生した場合の震度分布図(図表4)が示されている。そのため、「半割れケース」の場合、どのような被害状況になるかについては、図表4の震度分布図と、内閣府が公表する最大ケースの被害想定を参考に策定する必要がある。

「半割れケース」では、南海トラフの想定震源域内の東側または西側でM8以上の地震が発生し、想定震源域のうち破壊されていない反対側の西側または東側で後発地震が連動して発生すると考えられる。次図で示すように、基本ケースとしては、紀伊半島沖を境として、東側が先に割れる(図表4右図)、または西側が先に割れる(図表4左図)パターンが想定され、後発地震では残りの西側または東側の領域が破壊されることになる。

しかしながら、最初の地震で一部エネルギーが放出されたとはいえ、破壊されていない領域が大きく残ることから、後発地震の規模は最大クラスの地震に近づく可能性があり、「半割れケース」であるから小さくなると思ってはならず、安全サイドを考慮して後発地震として最大クラス(M9クラス)の地震を想定することが求められる。

図表4 半割れケースの震度分布図

(出典)内閣府「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討ガイドライン【第1版】」(令和元年5月(一部改正)

注)直近2事例(1854 年の安政東海地震、1944 年の昭和東南海地震)ではいずれも東側で先に地震が発生する「半割れケース」であった。

4.企業の対応

「半割れケース」が発生した場合、既に甚大な被害を受けている被災地域においては、後発地震によって再度被災する可能性のある中、企業は復旧対応と安全対策の両立が求められる。その一方で、まだ被災していない残り半分側の地域(後発地震が発生した場合に被害が予想される地域)では、後発地震の発生に備えた対応が求められる。仮に、企業の所在地が被災地域や事前避難対象地域でなくとも、取引先がこれらの地域にあった場合にはサプライチェーンの停滞も考えられる。また、事前避難しているため出社できない社員がいる場合には、人材の再配置や外部人材の活用等も必要となる。

このように、「半割れケース」における企業の対応は複雑かつ高度であり、しっかりとした事前の備えが必要となる[4]。

【想定される課題】

企業は、通常の地震発生後においては、被災地(企業の被災拠点を含む)の復旧対応を最優先とし、社内の人的・物的リソースを被災地に集中させていたが、後発地震の恐れのある「半割れケース」では、発災後の最初の1週間における対応が検討ポイントになると考えられる。

(検討のポイント)

(ア)被災地の復旧

被災地、特に後発地震で再度被災することが想定される地域については、復旧作業開始時期についての検討が必要となる。「半割れケース」発生後の1週間、「巨大地震警戒対応」期間は復旧作業を留保し、避難を優先するのか。あるいは、通常通りすぐさま応援要員を派遣し復旧作業に当たるのか。被災地の従業員と派遣する従業員の安全確保の観点から、経営者の判断が求められる。

(イ)後発地震に備えた事業継続方針

前記「2.事前避難対象地域の指定状況」でも述べたとおり、事前避難対象地域内の拠点における事業継続方針の検討に加え、現時点ではまだ被害が発生していない地域(後発地震が発生した場合に被害が予想される地域)についても同様に整理しておくことが必要と考えられる。「巨大地震警戒対応」期間中、休業とする場合はBCPの代替戦略の発動となり、事業を継続する場合は、従業員の安全確保に向けた対策が必須となる。

(ウ)後発地震に備えた安全確保

「巨大地震警戒対応」期間中の事業継続には、社内や店舗等にいるお客さま、取引先及び従業員の安全確保の観点から、後発地震発生時の被害防止策等の対策がもう一段高いレベルで求められる。例えば、全ての事業所において緊急地震速報を受信できる環境を整備するほか、津波避難が発生する場所の確認、避難ルートの確保と周知徹底などが考えられる。また、事前避難対象地域に居住し、避難のため出社できない従業員に対する支援、安否確認要領の徹底及び代替要員の確保等についても検討が必要となる。

(エ)津波浸水拠点への対応(津波への備え)

事前避難対象地域のみならず大津波で浸水するエリア全体で、上記(ウ)で記載した内容のほか、拠点の閉鎖、設備・施設・製品の退避などを検討する必要がある。

なお、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」発令後の1週間が、最も警戒すべき「巨大地震警戒対応期間」となるが、1週間という期間設定は大規模地震発生可能性と現実的な住民避難の継続可能性を基に設定された期間であり、その後も大規模地震発生の可能性がなくなったわけではないことに留意されたい。

以上

参考情報

執筆コンサルタント

中村 静華

ビジネスリスク本部 主任研究員

児島 洋

ビジネスリスク本部 リスクコンサルタント

脚注

| [1] | 津波浸水想定区域において、地震発生から津波到達までに近くの高台等への避難が困難な場合に住民が一時的に緊急避難するための施設 |

| [2] | 静岡県危機管理部「南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対応検討 静岡県版ガイドライン」(令和2年2月)より |

| [3] | 自治体による指定が未完了の場合、ガイドラインでは「仮に市町村や関係機関の各種対応が未決定であれば、例えば、以下のように設定し、当面の暫定的な防災対応を定めることとする。(中略)・事前避難対象:沿岸部に30分以内の津波が到達する市町村の浸水区域全域」(P80より一部抜粋)としている。 |

| [4] | 企業の備えについては、対応計画の策定、計画に基づく訓練等が考えられる。弊社では、これらについて、企業を支援するメニューを準備している。 |