海外からの一時退避または残留を検討する際のポイント

2020/6/12

目次

- 情報入手から一時退避検討までの流れ

- 現地ネットワークの重要性

- 危機管理マニュアルだけでは見えないもの

- 対応記録の重要性

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

海外からの一時退避または残留を検討する際のポイント - TRC EYEPDF

宮﨑 玲子

ビジネスリスク本部 リスクコンサルタント

はじめに

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は昨年末に中国湖北省衛生当局による「原因不明の肺炎」として発表以来、中国全土ならびに、ヨーロッパ各地や米国などでも爆発的な感染を引き起こしてきた。6月12日時点で南米、そしてアジア・アフリカ諸国とさらなる感染拡大が続いており、中でも6月11日に3万2千人以上の感染者が出ているブラジルを始め、チリ、インド、パキスタン、インドネシアなど多くの地域でいまだ第1波のピークすら迎えていない状況である。

今回の感染拡大を受け、多くの企業は感染が拡大した国・地域から、駐在員等を一時退避させた。一方で業務の必要性や、退避後の再渡航が困難であるとの判断等から、駐在員等を引き続き残留させた例も多い。新規感染者ゼロとなった中国においても第2波、第3波を警戒しながらの経済再開である。日本では5月25日に緊急事態宣言が全国で解除され、諸外国のような強力なロックダウンを経験することもなく第1波を乗り切ることができたが、世界各国から帰国した駐在員の多くは今なお戻るタイミングを計っている状態である。

日本国内の感染が落ち着きを取り戻している今のうちに、今後も発生が見込まれる海外駐在員の一時退避判断のポイントを整理しておきたい。

1.情報入手から一時退避検討までの流れ

今回の感染拡大ではまず、在中国日本大使館発出の領事メールで、1月6日に中国湖北省における「原因不明の肺炎」発生が、同17日には「新型コロナウイルスによる肺炎」発生が伝えられ、同21日には上海市、青島市での感染に関する注意喚起が行われた。この上海市に関する注意喚起をトリガーに多くの大企業では中国全土の駐在員の正確な人数と所在確認に動き始めた。その後1月27日付外務省発出の「感染症危険情報」を契機に、他地域に関しても駐在員の人数と所在確認を実施し、出張に関しても可否判断を下すこととなった。世界保健機構(WHO)から緊急事態宣言(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態:Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)は1月30日に発出されたものの、国際的感染拡大を示すパンデミック宣言(Pandemic Declaration)がいつ出されるかが早くから注目されていたが、実際の発出は3月12日であった。この時点で既に114の国・地域に感染が拡大、感染者は11万人を超えており、当該宣言が退避判断のトリガーにはならなかった。

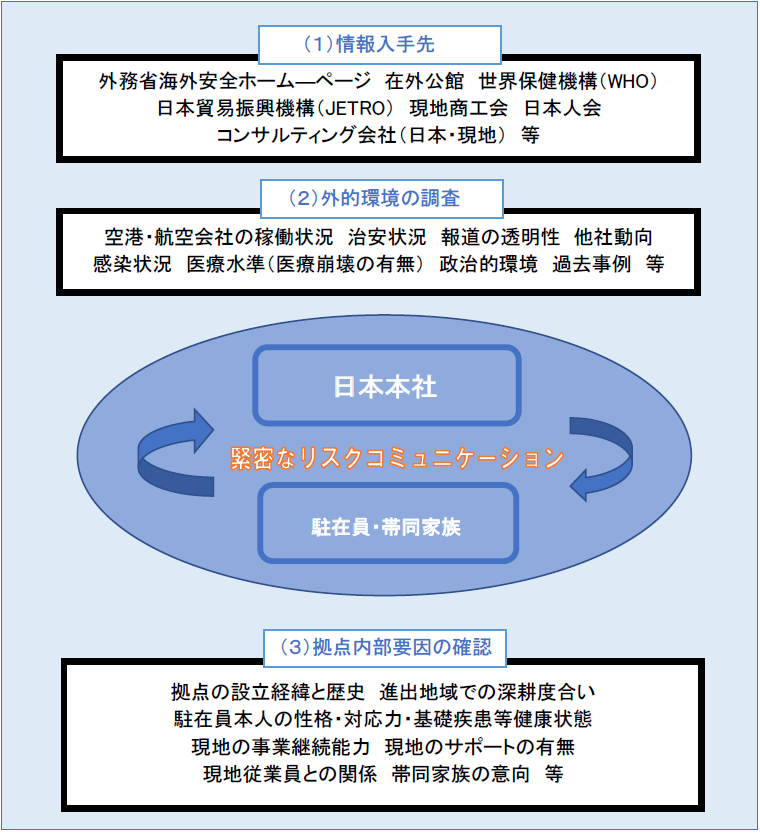

一時退避などの検討の動きが最も早かったのが、駐在員の不安や出張者の懸念などが日本本社に届くシステムを持つ企業だった。そうした企業では、各種情報を危機管理室といったリスク管理を専任とする部署に集約し、常日頃から世界各国の事故・事件・自然災害・感染症などをモニタリングして精査している。収集した情報の内容によっては社長以下経営層へ報告する体制を取っており、今回の感染拡大に際しても退避検討や対応の時間を十分に取れたのは、平時からの準備の成果と言えるだろう。人事部など駐在・出張管理を担当する部署が危機に関する情報収集も兼任している企業の中には、初動の遅れを生じないために情報の入手先等をあらかじめ危機管理マニュアルなどに整理している例もあり、ぜひ参考にされたい(図表1)。

図表1 危機管理マニュアルにおける記載例(イメージ):退避判断の検討項目とフロー

出典:筆者作成

2.現地ネットワークの重要性

駐在員等の一時退避判断を行うためには、平時の情報入手先からの情報に加えて外的環境調査による情報が必要となる。いざ退避を決定しても、滞在先から空港までの道路の封鎖状況や治安の状況は時々刻々と変わり、移動が危険な場合もある。そのため、今回の感染拡大局面では、各地の日本商工会や日本人会において活発に交換される情報や現地の人脈を介したネットワークからの情報が、ことさら重要な役割を果たした。特に現地当局の特別許可を取ったチャーター機の手配に関しては、航空会社や多くのアシスタンス会社よりも先に、在外公館から現地ネットワークを通じて現地の日本人に伝えられ、各地の検問の通行を保証するレターが配布されるといった特別な事前対応も取られた。さらに、公共交通機関が利用できないために現地のローカル社員が空港までの移動を支援するなど、駐在員のみでは対応が難しかった地域もある。このことから企業としては、今後も現地のネットワークに積極的に参加しながらお互いの情報を交換できる体制を維持し、信頼できる現地拠点体制を整えることが重要である。

3.危機管理マニュアルだけでは見えないもの

さて、最終的な退避判断に至るまでに最も重要なことは、集まってきた情報を現地の状況に照らし合わせた上で、それでも退避が避けられない状況かを見極めることである。ここで大切なのが現地関係者とのリスクコミュニケーションである。退避判断に関しては、現地に全く情報が入らない特殊なケースを除き、駐在員の方が日本本社よりも詳細な状況を把握できる立場にあることを念頭に検討すべきである。

特に現地の駐在員にもっとも留意してほしい点はローカル社員への配慮である。退避までのプロセスは時間的制約や言語の壁を理由として日本人駐在員と日本本社のみで協議が進んでしまうと、その間ローカル社員は不安に感じていることも少なくはない。駐在員の一時退去は、ローカル社員にとってはやり方によってはネガティブな影響を残し、事態収束後の事業継続において支障をきたす恐れがある。駐在員本人のみならずローカル社員も納得感を持った決定をすることが肝要であり、平時から駐在員退避後の現地拠点の運営を任せることの出来る人材の育成を日本本社、現地拠点が一体となって取り組むことで有事に強い体制が取れることを改めて意識してほしい。

4.対応記録の重要性

海外駐在員の一時退避判断や実際の退避プロセスで得られる知見は各担当者の経験としてではなく、海外有事対応マニュアル等の文書として残しておくことが、今後へのノウハウの継承という観点で極めて重要である。実際に一時退避を行った場合は、今一度、関係各部署において対応を検証されたい。特に、一時退避または残留を決定するに至った理由や現地とのリスクコミュニケーションの経緯は、時間と共に散逸してしまうことが多い。今後の迅速な対応と対策に向けて、退避を指揮した担当者や退避を経験した駐在員が一時退避をしているこの時期にあらためて情報を整理し、検証しておくのが肝要である。

まとめ

海外駐在員の一時退避は平時からの情報収集と事前のマニュアルの整理が大切であることは当然であるが、決定までのプロセスを駐在員とローカル社員の関係性や受け止め方を考慮しながら、短い時間の中でローカル社員に対する最大限のリスペクトをもって慎重に行う必要がある。現地体制が十分に機能する拠点に関しては「残留」という判断を行うことは事業継続の観点からも積極的に検討されるべきである。その際、感染症の感染拡大局面においては特に、情報が常に変化し、その分析に多くの時間と手間もかかるため、第三者である日本や現地のコンサルティング会社により自社状況を前提とした情報提供・アドバイザリー契約等も活用することも検討されたい。日本本社は冷静な対処と正確な情報収集の手助けを得ることで、現地がもたらす情報を重んじながら退避残留判断できるよう緊密なリスクコミュニケーションスキルと体制を構築することが最良のリスク対策だと考える。

参考情報

執筆コンサルタント

宮﨑 玲子

ビジネスリスク本部 リスクコンサルタント