人の行動変化に注目した効果的な事故防止活動の枠組み ~「事故防止モデル」の提案~

2016/12/7

目次

- はじめに

- 企業での事故はなぜ起きるのか

- 経営者の安全への注力

- 効果的な指導手法(TTM)

- 現場管理者の行動改善

- 「事故防止モデル」を活用した分析・改善の進め方

- 終わりに

※2021年7月1日付の社名変更に伴い、TRC EYEはTokio dR-EYEに名称が変更となりました。

人の行動変化に注目した効果的な事故防止活動の枠組み ~「事故防止モデル」の提案~ - TRC EYEPDF

駒田悠一

自動車リスク本部 主任研究員

川上啓一

自動車リスク本部

花島健吾

自動車リスク本部

1.はじめに

企業が業務を行ううえでは、地震や火災、交通事故、情報漏洩など様々な事故・災害が存在する。それらに共通してみられる要素が人的リスクである。自動車を運転すれば、運転手には交通事故のリスクがある。機械を操作すれば、操作ミスや設定ミス、といったリスクがある。情報を伝えるだけでも、誤って伝えたり、漏洩させたりなど、業務にはあらゆる形での人的リスクがつきものである。

これらの対策として、企業内での安全指導はごく一般的に行われている。しかし、実際にその指導によってリスクがどの程度抑えられるか、というのはまちまちである。

では、いったいどのような安全指導が事故防止のうえで、最も望ましいのだろうか。本稿では人的原因による事故を防止するために行うべきことの枠組みを「事故防止モデル」として提案する。そもそも、事故防止のための対策は場面や削減したい事故の内容によって様々な内容が考えうる。標準的な事故防止モデルに従うことで、望ましい組織対応の全体像や各種取り組みの位置づけが明確化し、今何が不足しており、今後どうすべきなのか、という問題点の特定が可能になる。本稿では、様々な事故防止に関する理論や枠組みをもとに整理を行い、特に企業における事故防止活動に具体化した標準形を示す。

なお、本稿では以降、あらゆる企業でみられる人的に起因する事故の代表として交通事故を中心に紹介するが、この枠組みそのものは特定の事業に縛られるものではない。人的リスクを原因とするほぼあらゆる事故の防止においても同様のことが言えるため、参考にしていただきたい。

2.企業での事故はなぜ起きるのか

企業における事故原因について、経営者、管理者、担当者といった企業内の大まかな役職ごとに考えてみよう。まず、経営者は事故防止の最終責任者で、指示者でもある。事故防止に対し、予算配分や適切な権限の付与など、経営者が行うべきことは多い。「経営者の安全への注力」が事故防止活動の要素であることは間違いないだろう。

しかし、繰り返し指導を行う体制ができたら十分、ということはない。例えば、事故報告書内において会社の安全風土の課題が取り上げられたことで有名なJR西日本福知山線事故の例[1]を考えてほしい。報告書の中で指摘された大きな問題点は指導の機会がないということではなく、罰則ととらえうるような無意味な指導が行われている、という点であった。このことからもわかるように、指導の機会や体制づくりとともに、「効果的な指導手法」が重要であることがわかる。

また、指導の対象は決して実際の作業を行う担当者ばかりとは限らない。各現場での担当者に対する管理・指導は中間管理者が行っているケースの方が多いだろう。その際、中間管理者が与えられた指導を行わないなどにより、経営者の指示がうまく行きわたらないというケースもありうる。つまり、「管理者の安全に対する意欲」も重要な要素であり、これによって事故率が全く異なる、といった事態はしばしば起きる。すなわち、指導は担当者だけではなく、中間管理者に対しても効果的な内容・体制でなければならない。

このように、企業においては安全指導を行う際、「経営者の安全への注力」「効果的な指導手法」「現場管理者の行動改善」という3つの点について適切な仕組みを作ることが必要であると言えよう。以降、この3つの内容についてより詳細に見ていきたい。

3.経営者の安全への注力

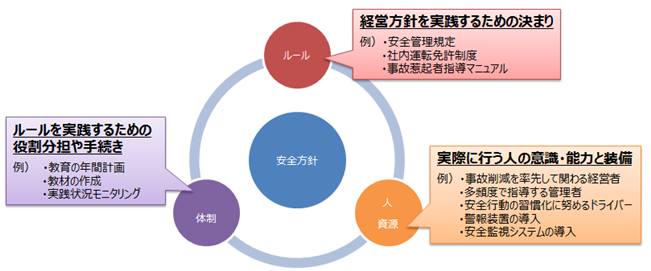

経営者の安全への注力(積極的な関与)が成果と深く結びついていることは ISOや、様々な事故の実例の中でたびたび強調されている。すでに様々な論の中で強調されているように、筆者らは、大きく4つの点が重要であると考える。「安全方針」「ルール」「人・資源」そして「体制」[2]である。

3-1.安全方針

まず、最も上位に立つものが安全方針である。これは以降の「ルール」「人・資源」「体制」を作るための基盤となる。安全を優先する、という風土の醸成のためにもしっかりとしたメッセージの打ち出しが望ましく、経営者自身の思いを示すものであるべきである。また、一方的に伝えるだけでなく、どの程度伝わっているかを不断に確認し、浸透度合いを評価することも重要である。

3-2.ルール

続いて、ルールの作成を行わなければならない。企業活動ではしばしば定型的な、繰り返し発生する業務がある。このような業務では、繰り返し同じリスクに暴露されていると考えられる。ルールはこれらのリスクに対し、定型的な解決策を用意するものである。解決策を個人の能力に任せると作業がばらつき、不安全な行動をとる担当者も残ってしまうため望ましくない。経営者の役目として、必要なルールを作成することを指示しなければならない。

そもそもルールがないのでは各個人の行動を変えることもできない。運転であれば道路交通法があるため基本的なルール自体は存在するが、工場機械の操作などでは法的な規定は無いこともある。また、自社の作業には特有の危険性があり、一般的な規則があてはまらないこともありうる。このような場合は特にルールの策定が重要になる。

3-3.人・資源

ルールは個人の能力の差異を乗り越えるものでなければならないが、一方で人の能力も重要である。これは、全員が同じ能力を持っていなければならない、という意味ではない。役職、業務内容によって必要な知識や能力は異なる。業務によっては、特定の免許がなければできないことも多々ある(危険物の取り扱いなど)ため、対策として人員採用や資格取得推進等を検討する必要がある。

また、安全性を高める観点では、人が扱う機器や装置自体の安全性も重要である。人・機械それぞれの安全性を高めるために、予算確保等を検討しなければならない。

3-4.体制

ルール、人・資源の改善を行うためには、それを実行し、管理する組織体が必要である。また、日々の業務内容の変化に応じ、ルールや必要となる能力・資源も変化しうる。安全指導の効果が出ているか、という点は定期的に確認すべきである。定期的な指導を行う仕組みがあるか、効果の定期的な確認を行う仕組みがあるか、といった点は安全の改善にとって重要である。

以上の要素を図示するとともに、代表的な例を図1に示した。

図1 企業の安全管理に影響する要素と代表的な例

4.効果的な指導手法(TTM)

「経営者の安全への注力」で取り上げたルール定着、体制づくり、新たな機器購入などにおいては、適切な指導を行う必要がある。例えば、ルールを作成したとしても、それに従ってすべての担当者を行動させるためには各担当者に対する指導を行わなければならない。同様に機器購入をすれば、その使い方を指導する必要がある。

実際の指導内容が重要であることは明らかであるが、適切な指導内容が作られている例は少ない。研修の内容が担当者に任され、担当者の思いつくままに研修が作られてしまっている、というケースはたびたびある。そこで、効果的な指導内容を作るための枠組みについて議論する。

事故を起こしている以上、何らかの点で誤った行動があった、と考えられる。従って、再発防止のためには組織全体でその「誤った行動」を改善する必要がある。では、行動を変える指導とはどのようなものか。行動を変化させるうえで問題になるのが、習慣という問題である。人間が普段行う行動の多くは習慣化され、特段の考えなしに行われる。しかし、習慣として定着してしまっているものを変えることは難しい。違反や危険行動を行う人は、明確な意思を持って判断しているとは言えない場合も多い。多くのリスク行動は習慣化してしまっており、これを改めようという取り組みに対する障害となっている。

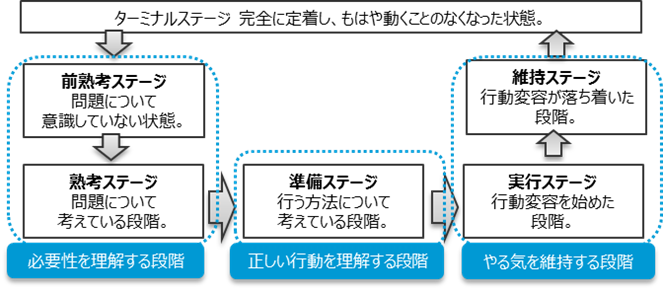

習慣を変更させるうえで参考になる枠組みとして、トランスセオリティカルモデル[3](以下「TTM」)という枠組みが提案されている。これは元々健康管理分野で使用されてきた枠組みであり、禁煙やダイエットなど、人の習慣的な行動の改善に用いられている。TTMでは人の行動変化に対する意欲を図2のように6つのステージに分解して整理する。わかりやすいように、変化中の5つのステージを大きく3つに分類した説明を付記した。

図2 TTM における行動変化の流れ

TTMでは、何らかの行動を変化させる場合、人は図2のステージを通過しながら行動を徐々に変化させていくと考える。しかし、各ステージ上では前のステージに戻ろうとする強い力、言い換えれば習慣が変わらないままでいようとする強い力が働く。そこで、習慣を変える際には速やかに先のステージに進めるよう、外部からサポートをしなければならない。そのためにTTMで10の手法を提案している(表1)。習慣を変えるにあたっては、どのような行動をしてほしいのかということを具体的に指導するとともに、この10の手法に基づいて行動変容を促進しなければならない。

表1 TTMにおける10の行動変容手法

| 1 | 意識の高揚 | ある問題に対する行動について、その行動がどのような影響を与えるのか知識を与える |

| 2 | ドラマチックリリーフ | 極端に情緒的反応を得る事象を与え、行動変容のきっかけとする |

| 3 | 自己再評価 | 自分の現在の行動が、自分に対してどのような影響となるのか、具体的な理解を与える |

| 4 | 環境的再評価 | 自分の現在の行動が、周囲に対してどのような影響となるのか、具体的な理解を与える |

| 5 | 社会的開放 | 社会規範が行動変容を求めていることを理解させる |

| 6 | 反対条件付け | 問題行動に代わる、代替的行動をとらせる |

| 7 | 援助関係 | 行動変容をサポートし、支援を与える周囲の人間を作る |

| 8 | 強化マネジメント | 継続的な取り組みを作るための自己報酬構造を作る |

| 9 | 自己解放 | 変化することを公約させる |

| 10 | 刺激コントロール | 問題行動を意識させる環境的刺激を用意する |

これら10の手法はステージごとに適切なものが分けられている。より効果的には、その個人が今どのステージかを踏まえて手法を変えるべきである。少なくとも、現在の安全指導において10の内容を幅広く満たせているか検討することで習慣的な行動の改善率を高めることが可能である。

例えば、交通安全に関する「ドラマチックリリーフ」とは、衝撃的な事故映像を見せることなどにあたる。このような指導が行われているケースは多い。ただ、TTMの考えに基づけば、これだけでは指導内容としては不足している。事故が会社経営に対してどのような影響を与えるのかという「環境的再評価」や社内で常に目に入るところに看板を立てる「刺激コントロール」など、多数の要素を同時に利用することが必要である。

TTMの各要素は行動変容の段階によってその効果の大きさが違うことが知られている。例えば、先の「ドラマチックリリーフ」はごく初期段階にしか影響せず、行動変化を長続きさせられない。どんな指導をしても習慣化せず、すぐに元通りに戻ってしまう、というような場合は指導内容が TTMの仕組みを広くカバーできていないと考えられる。ぜひ自社の指導の仕組みを見直してもらいたい。

5.現場管理者の行動改善

さて、経営者が会社全体としての安全指導を指示したとしても、実際にはすべての担当者に対し、経営者が自ら指導を行うことは時間的・空間的制約があり、非現実的なケースが多い。従って経営者は管理者に、管理者は担当者に指導を行うことになる。先の「体制」という点とも関連するが、実際に安全に関するルールを広め、定着させるためには会社の各役職の人がそれぞれ、自分の職に沿った業務を行わなければならない。

重要な点として、安全に対する課題が担当者だけにあると限らない。事故を起こした担当者の行動の原因がその周囲や上司にあることも多い。例えば、上司が安全よりも営業最優先、という発言を繰り返していれば、担当者が安全を重視する習慣は薄れるだろう。逆に管理者が極端に厳しい罰則を持って挑むと、問題を秘匿するといった行動にもつながる。このような環境下では担当者指導も現実感のないものになりやすい。

ISOの枠組みに従って指導の流れを見てみよう。ISOの枠組みは大きくは PDCA モデルに従っている。PDCAは企業活動のあらゆるところで重視されるモデルであり、事故防止活動においても適用される。最も大きなPDCAサイクルのレベルで事故防止活動とその役職の関係を見ると、表2のようになる。なお、PDCAは厳密には、各階層内での小さなサイクルと会社全体での大きなサイクルの双方を示すものである。ここで示しているものは大きなサイクルに限られる点をご理解いただきたい。

表2 安全管理における各役職の業務とPDCAの関係

| P | D | C | A | |

| 経営者層 | ①安全方針を定め、 年間の計画を立てる |

⑦結果をもとに、次年度以降の 方針について検討する |

||

| 管理者層 | ②担当者への指示・ 指導内容を作成する |

③担当者への指示・ 指導を行う |

⑥結果をまとめ、 経営に報告する |

|

| 担当者層 | ④管理者の指示に 従って行動する |

⑤管理者に結果を 報告する |

表2の数字は事故防止活動の進展の流れを示しており、PDCAの段階が進むごとにその参加者が徐々に変わってくることがわかる。実際の事業活動自身に経営者が自ら携わることは少なく、逆に会社の方針決定こそが経営者の仕事であると言える。一方で担当者に直接に影響するのは中間の管理者層であり、管理者の意欲は間接的に担当者に影響を与える。すなわち安全指導は、人の行動を如何に変えるかという課題が連鎖的に続いているものと言える。

管理者が担当者の行動を如何に変えるか、ということを検討すると同様に、経営者は管理者の行動を如何に変えるかを検討しなければならない。すなわち、安全の指導とは実際に業務を行う担当者だけではなく、その管理者に対しても必要なものであると言える。この点を理解しなければ、実際の担当者に指導がなされる前に骨抜きになってしまうこともありうる。実際の指導計画を立てる際、あるいは指導の効果検証を行う際は、担当者の行動変容だけでなく、管理者の行動変容も評価指標として含めることが必要である。

6.「事故防止モデル」を活用した分析・改善の進め方

本モデルは実際に安全計画を実施し、その結果が出ていない際の原因分析などに効果的である。実際に業務の分析に対し、本事故防止モデルを適用するとどのようになるか、例を示す。

まず、検討する課題を考える。例えば、交通違反を撲滅するにはどうすればいいか、ということを題材とするとしよう。次に現在の自社の状況を鑑み、交通違反の対策として、「ルール」「人・資源」「体制」が整備されているかどうか、という点を見てほしい。このとき、原因が一つに定まる必要はない。「ルール」については、担当者が交通法規を知らない、という可能性は低いだろう。ただし、会社として賞罰規定などを作っているとき、それがうまく回っていない、ということはありうる。「体制」については年間教育計画もなく、担当者への指導がうまく行われていないというケースは多そうである。

続いて、問題だと思われる要素について、PDCAモデルのどこまで到達しているか、確認する。経営者として指示をしているか、管理者はそれを伝えているか、効果検証はできているかなどを調べてみてほしい。例えばルールの課題がみられるのであればルールが作られているか、ルールが知られているのか、ルールの見直しができているのか、役職・PDCA 段階を追いながら確認する。もし全く何の計画もしていないというのであれば、経営者として方針を立案するところから始めることになる。

PDCAの中間の段階での行き詰まりが見えてきたのであれば、その段階に関連する担当者・管理者に対して行っている指示の内容を、TTMの10項目と照らしてみてほしい。正しい行動を伝えているか、その行動の必要性を伝えているか、会社としての雰囲気を作れているか、などが要素となってくる。例えば、ちゃんと指導をしているのに担当者の行動が変わらない、というときは担当者に対する指導内容を見直すべきであるし、もし管理者によって事故率が大きく異なる、というのであれば、事故率の高い管理者は十分な指導を行っているか、そもそもその管理者への指導は十分か、という点を見直してみてほしい。

この流れは順序通りに行う必要はない。問題が見えてきた段階で、改めてそれは「ルール」「人・資源」「体制」のどの問題と考えるべきかと見直したとき、別の課題が見えてくることがある。あくまで本モデルは原因分析のツールであり、課題と、その背景になっている課題を複数回さかのぼって考え直すことでより整理が進むものである。また、「ルール」に課題が見られたとき、その原因・対策が「人・資源」や「体制」にある、ということもありうる。4つの要素は相互に絡み合い、影響を与えあっているため、深く掘り下げる分析と全体を俯瞰する分析を繰り返し行うことを提案する。

具体的な対策、対象が特定できれば、その対策を実行する段階になる。現在の指示や指導内容、あるいは運営の体制を見直し、要求を満たすようにすれば、安全の改善に高い効果が期待できるだろう。

7.終わりに

企業をより効率的に動かすためには、経営者は部下の管理者に対し、自分の方針を伝え、意欲をもって働くように促さなければならない。管理者もまた、その部下に対し方針に従った行動を求めなければならない。すなわち、企業活動とは人を動かす連鎖と言える。さらに言えば、そもそも企業は利用者に何らかの商材を購入してもらうために活動をしているものである。これもまた、利用者という人を如何に動かすか、という点に腐心していると言えよう。どのように人を動かすか、というのは企業活動の本質であり、人の意思を如何に変えるか、という手法はあらゆる面で活用が可能である。

本モデルは人のミス・違反の改善に注目したモデルである。よって、人のミスや違反が注目される業務であれば、その多くに適用可能である。製造、建築、運輸など、一般に危険性が高い業務では人のミス・違反が取り沙汰されることが多い。本論を参考に、ぜひ安全改善に取り組んでいただきたい。

(2016年12月7日)

参考情報

執筆コンサルタント

駒田悠一

自動車リスク本部 主任研究員

川上啓一

自動車リスク本部

花島健吾

自動車リスク本部

脚注

| [1] | https://jtsb.mlit.go.jp/jtsb/railway/bunkatsu.html 福知山線脱線事故・事故調査報告書より。 |

| [2] | なお、本分類は ISO のマネジメントシステムをベースにし、名称を変更するとともに、類似のものをまとめるなどの整理を行うことで分かりやすくしたものである。そのため、詳細な活動内容については ISO の定義も参照していただきたい。 |

| [3] | Prochaska & DiClemente(1983) Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology(51), 390-395 |