日本の災害対策の強化に必要な 事案管理と危機管理の概念整理

2016/11/21

目次

- 概要

- 経緯

- 日本語危機管理には事後対応とセキュリティの2つの意味がある

- 日本語「危機管理」には発生事案の影響度による対応の区分が無い

- 危機管理と事案管理の対応手法の違い

- まとめー日本の弱点は事案管理ができていないこと

日本の災害対策の強化に必要な事案管理と危機管理の概念整理- Tokio-dR EYEPDF

執筆コンサルタント

指田 朝久

主幹研究員

1. 概要

日本の災害対策はまだ理想的状況には達していない.その根本原因は危機管理の用語の使用法にある.①危機管理の用語の意味に事後対応とセキュリティの2つの意味があり混乱していること,②事件や事故が発生した場合の影響の大きさにより想定内である事案管理(Incident management)か,想定以上または想定外の危機管理(Crisis management)かで有効な対応手順が異なるが,この2つの概念整理が不十分であること.本論では,事案管理と危機管理の2つを区別し,想定内の事案準備(Incident Preparedness)を強化すべきことを提案する.

2. 経緯

1995年の阪神・淡路大震災をはじめ,2011年東日本大震災,そして2016年は熊本地震が発生した.また2015年には常総市水害が,2016年は東北・北海道豪雨が発生した.これらの災害が発生するたびに国や自治体,企業の対応の多くは禍根を残している.災害対応は人命を守ることに加えて,経済も守ることが求められ,2005年に内閣府や経済産業省,中小企業庁が事業継続計画ガイドライン等を発行し,改定を加えながら普及を図ってきたことから企業の事業継続計画BCP策定率は大企業で60%を超えるところまで来ている1).自治体も市町村向けの業務継続ガイドを出すなど同様の対応を行い,都道府県では100%,市区町村で30%の普及となった2).ガイドラインなど一通りの知識啓発はされているが,それでも災害発生後の対応がうまくいかない.

その原因は様々あるが重要な一つに,事件や事故が発生した場合の被害が想定内レベルで行う事案管理(Incident management)と,被害が想定以上レベルまたは想定外で行う危機管理(Crisis management)という異なる概念の整理が不十分であるためである.

さらに日本語の危機管理には1995年の阪神・淡路大震災当時より,被害の種類に依らない事後対応という意味に加えて,人命に関するセキュリティの意味として用いられる用例があり,この場合は事前対策も含んで用語が用いられるため,事前対策を意味する狭義のリスクマネジメントとも概念が曖昧となっている.この事後対応の概念の曖昧さが日本の事後対応力の育成を阻害したと考えられる.

3. 日本語危機管理には事後対応とセキュリティの2つの意味がある

(1) 危機管理の定義

1) 辞書による定義

日本語「危機管理」の定義は,大辞林第三版によると「不測の事態に対して事前に準備される被害を最小限に食い止めるための対策(クライシス・マネジメント),リスクマネジメントを含む概念であり,『危機管理』として使用される場合にこれらのいずれかを指すか,または両方を含んでいるかは少し曖昧である」3)とある. またウィキペディアによると(2016.9.1確認)第一次世界大戦の戦争突入あるいは戦線拡大,甚大な被害を招く事態へのエスカレートを防止することを目的として,その回避のための方策が検討されたことが起源とされる.ゆえに,現在では,防災や防犯,テロ対策,企業経営など様々な危機(マルチハザード)を対象とするが,本来は国家間の安全保障が中心課題とされるとある4).後でも記述するが英語(Crisis)と日本語危機管理は概念がずれているが,もともと軍事用語のCrisisが日常語になったきっかけは,1962年のアメリカとソビエト連邦の間に発生したキューバ危機である.また企業の事例に使われた著名な事例が,1982年に発生したジョンソン・エンド・ジョンソン社のタイレノール®事件であった5).

2) 日本工業規格による定義

1995年に発生した阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件を契機に2001年に制定されたリスクマネジメントシステム構築のための指針JISQ2001では,リスクマネジメントは,①事前の予防策(狭義のリスクマネジメント),②事件事故(クライシス)発生直後対応(危機管理),③復旧の3つの時間軸のすべてを含む概念として,広義のリスクマネジメントを定義した.ここでは危機管理は明確に事後対応として位置付けている6).

(2) 危機管理の用例

1) 映画など一般的な「危機」の使用法

日本では1995年の阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件への対応が危機管理元年といわれるが,「危機」が使われた事例を過去に探すと映画のタイトルで以下の2例がみつかる.1955年「御存じ怪傑黒頭巾 危機一発」,1964年「007 危機一発(ロシアより愛をこめて)」.この用法をみる危機とは命に関するものとして用いられていると考えてよい(1).

2) 官邸ドローン事件と政府の危機管理の用例

2015年4月22日に官邸の屋上にドローンが落下しているのが発見された.この時,菅官房長官が政府方針として以下に述べた.「(菅官房長官は記者会見で)総理大臣官邸の屋上に,小型の無人機ドローンが落下しているのがみつかったことを受けて,危機管理に万全を期したいとして,重要施設の警備体制の強化を進めるとともに規制強化に向けた法整備を検討する考えを示しました.『国家の行政機関の中枢である総理大臣官邸に関わる事案であり,警察で徹底した捜査を行うほか,危機管理にも万全を期したい』と述べました」.この用例では危機管理は事後対応としてではなくセキュリティとしての用い方をしている7).

(3) 日本語「危機管理」の概念の結論

日本語の危機管理は大きく分けて,事後対応の意味とセキュリティの意味の2つがある.セキュリティには事前対策も含むため,事前対策を意味する狭義のリスクマネジメントと概念が混同されている.

4. 日本語「危機管理」には発生事案の影響度による対応の区分が無い

(1) 東日本大震災の想定内と想定外

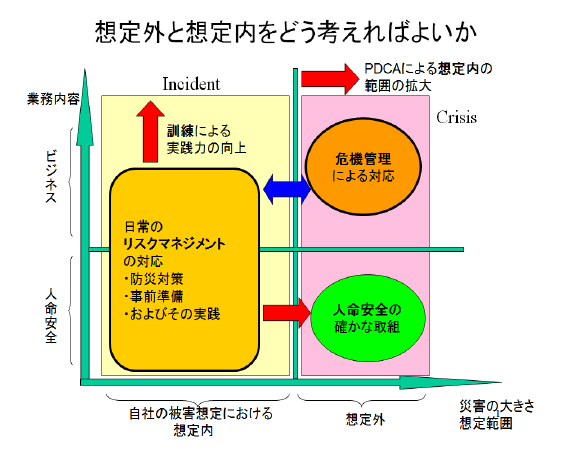

東日本大震災の流行語に「想定内」と「想定外」がある.この2つの概念整理をまとめると図1となる5). 縦軸は業務内容を示し,人命安全の土台の上に業務が成り立つことを示す.横軸は地震や食中毒など組織を脅かすリスクが発生した時の組織への被害の程度を示す.右にいくほど大きくなる.中ほどの縦の線が対応計画を策定するときに用いる被害想定である.自治体などの地震被害想定などもこれにあたる.日常,組織はこの被害想定を基準にコスト対効果を考慮し事前対策である狭義のリスクマネジメントを行う.この対策には予防策のほかに,リスクが発生した時に実施する緊急時対応などの事前準備も含まれる.

実際に発生したリスクがこの被害想定よりも小さい場合は事前に準備した緊急時対策で対応する.一方,東日本大震災であきらかになったような想定以上や想定外の大きな被害の場合は,全力をあげて人命安全を図り,残った経営資源で業務への対応を行う.この対応が危機管理にあたる.この判断には組織のトップである経営者の意思決定が求められる.経営者はまさに危機管理の決断をするためにあるのである.そして日常の経営環境の変化を踏まえ,PDCAにより想定して対処できる被害の大きさを拡大させることが危機に強い会社となるよう望まれている.

しかし,逆にいえば東日本大震災を経験するまでは,想定内への対応と想定外への対応が区別できていなかったのである.それは阪神・淡路大震災の経験を踏まえて制定されたJISQ2001でも,この2つが区別されていないことに表れている.

図1 想定外と想定内の概念整理

(2) 英語には発生事案の影響度で用語が分類されている

英語では,事件事故が発生した場合に,組織や社会に与える影響に応じて用語が使い分けられている.小さい方から,Incident, Emergency, Crisis, Disaster, Catastropheである.このうち想定内に対応するのが,Incident, Emergency,想定以上・想定外にあたるのがCrisis, Disaster, Catastropheである8).残念ながら日本では,事案,事件,事故,緊急事態,危機,災害,破局などが翻訳語にあてられるが,これらの大小関係はつけられない.日本語で災害対策マニュアルとよく用いられるが,これを英語に訳すと想定内のEmergencyを用いるのか,想定外のDisasterなのか不明である.ちなみに米国では災害対策で日本でも最近よく使われる概念である事案指揮システムIncident Command System(ICS),災害対策本部Emergency Operation Center(EOC),緊急事態管理庁Federal Emergency Management Agency(FEMA)などがあるが,これらはすべて想定内での対応を行うことを主目的としていることが用語からもわかる.以前FEMAが危機管理庁と翻訳されていたが,それは不適切な訳語であることがよくわかる.米国ではできるだけ事前に想定を行い,対応準備をすすめて事件や事故を迎え撃ち,想定内での対応にとどめる思想であるといえる.

(3) 国際標準規格検討でみる想定内への準備の重要性

1980年代頃から不測事態対応計画Contingency Planが欧米では普及していたが,2000年代に入りBCP(Business Continuity Plan)として概念が整備され,2012年にISO22301が国際標準規格として制定された.この検討期間中に先行してISOPAS22399(IPOCM:Guideline for Incident Preparedness and Operational Continuity Management)がたたき台として提案された9).ここでは明確に事業継続計画を策定するためには事前に被害を想定し,想定した事案が発生した時の対応計画を事前に備える対応準備(Incident Preparedness)の概念を打ち出している.事業継続の考え方では,何が原因であるかは想定できないが,結果として重要な製品製造やサービスの提供ができなくなった時を想定するという特徴がある.そのため,その時事前に準備していた代替戦略を発動させることは想定内のことであり,事前の準備がIncident Preparednessに該当するという整理である.

(4) 結論―マニュアルに用語危機管理を使わない

想定される事態へ事前準備が可能なIncidentと,想定外でその場でトップが意思決定するCrisisを明確に分離すべきである.現在,多くの自治体や企業が用いている危機管理マニュアルや災害対策マニュアルは,想定内と想定外が分離していないと思われる.今後は想定内の事案管理または緊急事態管理を重視し,名称も危機管理を用いないことが望ましい.事前に想定したことへの備えとしての用語には日本語にふさわしい名称が無いが,事案管理,または緊急事態管理あるいは有事対応などが考えられる.

5. 危機管理と事案管理の対応手法の違い

(1) 事案管理と危機管理の対応状況の実際

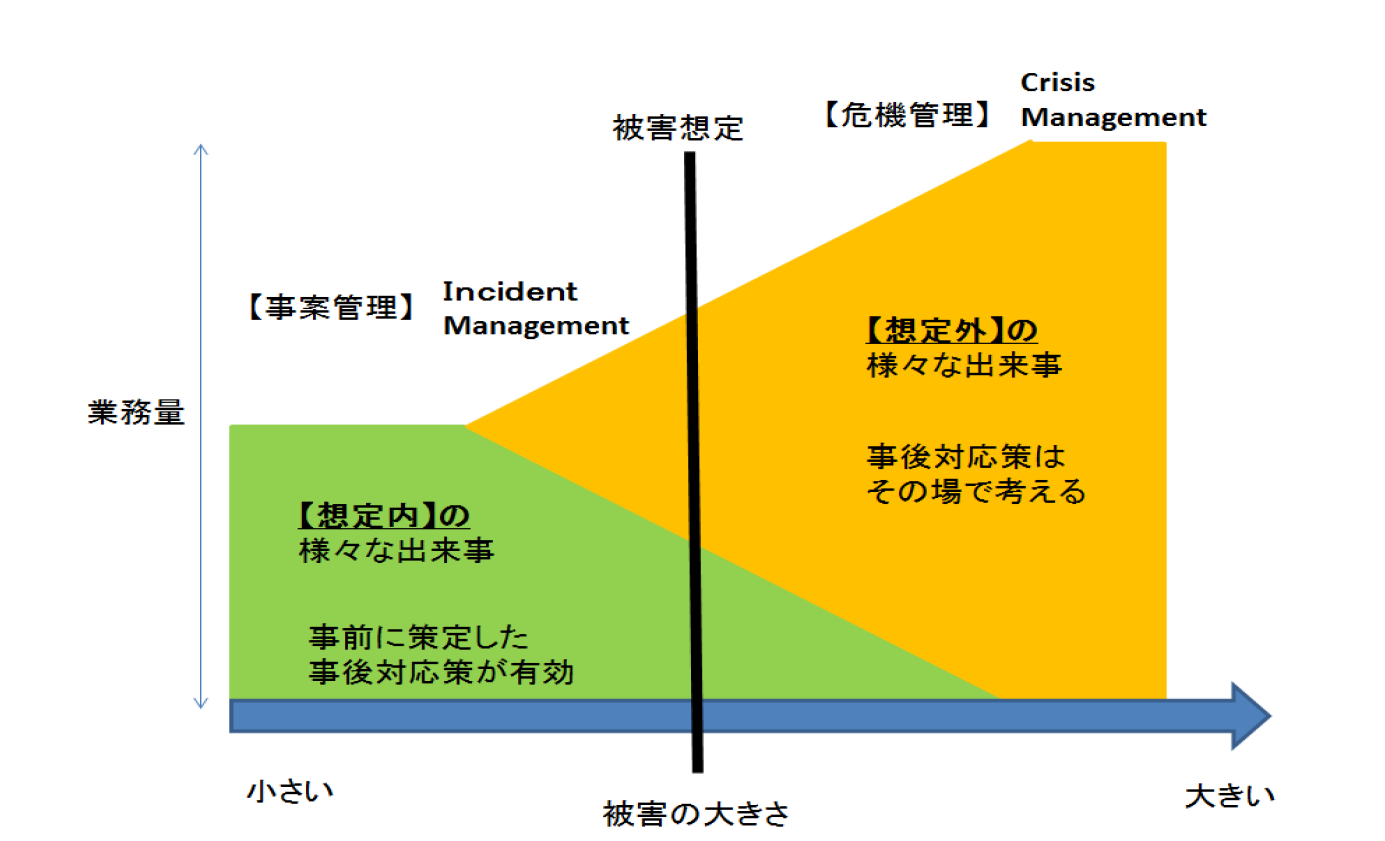

実際の災害などでは,どこまでが事案管理でどこまでが危機管理かは明確な線引きはできない.図2は縦軸が業務量であり,一つひとつの業務の難易度と総量の増加を加味したものを表す.横軸が経営に与える発生した出来事の影響度の大きさである10).

図2 事案管理と危機管理の遷移図

事態が小さいうちは発生した細部も想定通りであり,対応内容も既存の知識手法で対応でき,難易度も高くはない.しかし被害が大きくなると,細部で少しづつ想定していない初めて経験することが多く発生し,それへの対応も既存手法が通用せずその場で判断する難易度の高い内容が増加してくる.被害全体は事前の想定内の範囲でも,いくらかは想定外の細部の出来事が発生する.やがてこれら想定外の詳細が膨大となり,組織の対応が破綻をはじめると,組織が崩壊するおそれを認識し,危機管理のフェーズへと相転移することとなる.危機管理では想定外の出来事が数多く発生し,すべてに満足な対応ができなくなり,一部は切り捨てるなど総合判断を要するようになり,経営トップの決断が必要となってくる.このように,想定内で既存の対応が通用する範囲と,経営者が総合的判断を要する危機管理では,適用する対応手段・プロシージャーが異なる.

日本では,この2つが区別されずにまとめて危機管理とされるため,本来であればきちんと想定し対応準備すべき想定内事象への対応が準備不足となり,弱点となっている.

(2) 事案管理と危機管理の相違に対する過去の指摘

想定内を代表する言葉としてIncidentを,想定外を代表してCrisisを用いて概念整理を行うが,このような考え方があることは1991年には日本に既に紹介されていた.佐々淳行は『新・危機管理のノウハウ』(1991)の中で,事件処理(ママ:本文では事案管理にあたる)と危機管理は似て非なるものであり,ワシントンのホワイトハウスで,米国政府の危機管理体制は「クライシス・マネジメント」と「インシデント・マネジメント」の2段階があることを学んだのである,と述べている11).その中でさらに「インシデント・マネジメント」とは,従来の既存の各省庁の縦割りの行政事務分担によって処理できる,または処理させた方が適切な,より国家的危機の性格のうすい「事件」を処理する体制を呼ぶ,と述べている(2)(3).なお,現在の米国のICSでは,対応時の業務を14の機能に分け,それぞれの機能を担当する部署を割り付けるという,部門横断的でありかつ部門ごとに対応する実践的な対応方法を編み出している12).このように阪神・淡路大震災の前からアメリカの対応は被害の程度により対応が事案管理と危機管理の2段階にあることを認識していたが,日本への定着は残念ながらうまくいっていない.政府の対応は非常(Major Disaster)災害対策本部(本部長は防災担当大臣)や緊急災害(Extreme Disaster)対策本部(本部長は内閣総理大臣)の2段階であるが,対応手順や権限が大きく異なるということではなかった(4)(5). また,都道府県と市町村レベルでは2段階での対応マニュアルを準備しているところは三重県など一部にあるが13),そこでも日本国政府同様に本部長の危機管理監から知事に責任体制が変わるが,対応手法に大きな違いが無いと考えられる(5).

(3) 事案管理と危機管理の対応手法の実際の相違

事案管理と危機管理の対応手法の大きな違いは,英国規格BS11200:2014などを元にまとめると表1の通りとなる14).重要なのは,事案管理には事前に十分な対応策を準備していることにある.日本では阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件が危機管理のきっかけとなったが,これらは当時の多くの企業や自治体では想定外のことで,このため危機管理の必要性が指摘され,トップダウンや権限委譲などの危機管理対応が議論された.しかし残念ながら危機にしないよう,事前に企業や組織の悪影響をできるだけ想定して,事前の予防策・抑止策・軽減策を準備し,実際に想定内の出来事が発生したら的確に対応すべき事案管理の考え方が重要であり,事案管理能力を強化するという考えが育たなかった.危機管理を議論するにはその前提にまず事案管理が十分認識され,対処され,そのうえで出来事を事案管理にとどめるべきという概念整理が必要だったのである.

アメリカでも自治体や州レベルで危機管理となった事例は2005年のカトリーナ災害がある15).この場合はICSを応用して対応を行っていたが,危機管理となると理想的な対応は取れないため評判はあまりよくない.

危機管理のプロシージャーとしては,指揮命令系統の確立,代行順位,権限委譲,ゴール設定,原因究明,複数の対応策の立案と比較,残存リスクの確認,進捗管理と振り返り,などがあるが,結局これらを手掛かりにその場で判断することになり,危機管理の実際の成否はトップの資質に依存する度合いが大きくなる(5).

表1 事案管理と危機管理の対応手法の相違

| 項目 | 事案管理 | 危機管理 |

| 予測可能性 | 一般に,予見可能 |

特異,稀,予見不可能もしくは管理困難な事由, |

| 対応策 |

事前に計画した対応措置で |

規範的な事前に計画した対応ではうまく対処できない事後対応策は |

|

経営者の |

ラインで対応 部下の対応を承認 |

権限集中 |

| 管理可能性 |

計画通り,利用可能で適切な資源を |

組織の価値観に根差した,柔軟で,創造的,戦略的 |

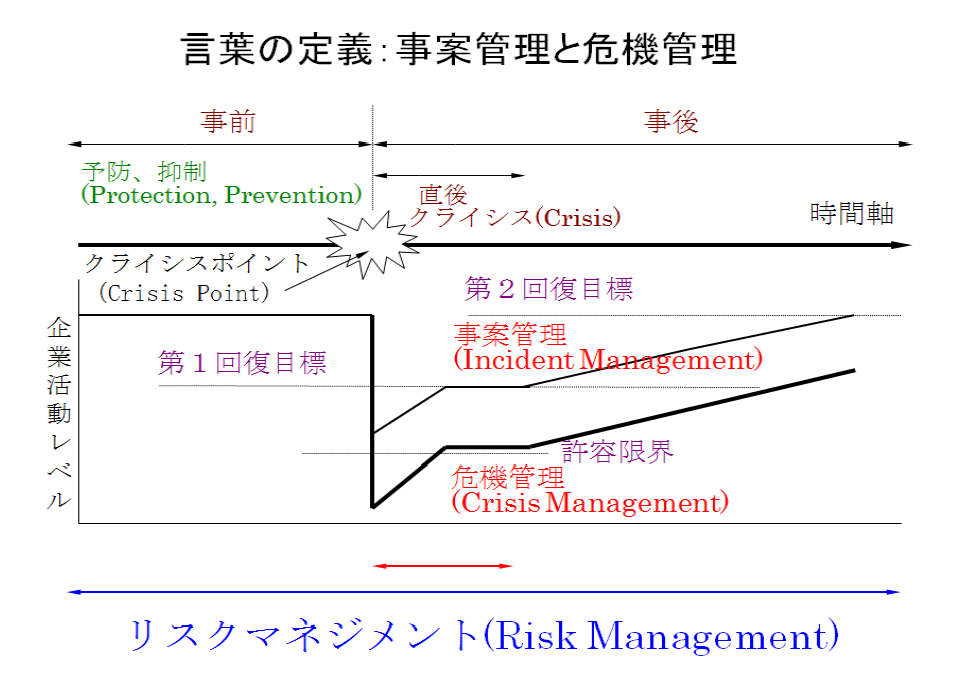

一足飛びにトップの資質の議論にする前に,組織対応としての事案管理レベルの強化がまず必要と考える.JISQ2001の検討では,直後対応を危機管理と一つに整理したが,正しくは図3のように事案管理と危機管理を分けて概念整理を行う必要があった.

図3 事案管理と危機管理の概念図

出典:JISTRZ0001(JISQ2001の原案)をもとに加筆

6. まとめー日本の弱点は事案管理ができていないこと

日本では,危機管理という用語には2つの問題がある.1つめは,セキュリティと事後対応の2つの意味が混在していることである.現在自治体などでは危機管理監のポストをおくことが多いが,セキュリティの概念が強くテロや災害対応の人命に重きが置かれていると考えられる.そのため,経済危機や災害対応の中でも経済対応が視野に入っているかは疑問である.2つめは,日本では事後対応が想定内の事案管理と想定外の危機管理に分離していない.そのため,危機にしないための厳しめの被害想定の設定とBCPなどの事後対応計画の事前準備が不十分となっている.

日本の弱点は危機管理の不備と問題が指摘されるが,本質は危機管理ではなく事案管理能力が貧弱だったことにある.企業や自治体は危機管理と事案管理の2つの概念整理を行い,十分な大きさの被害を想定し,想定範囲内の出来事が発生した場合の事案管理能力とその事前準備(Incident Preparedness)を強化すべきである.

以上

※本稿は2016年11月の地域安全学会梗概集No,39に掲載されたものである

(2016年11月21日)

参考情報

執筆コンサルタント

指田 朝久

主幹研究員

補注

| (1) | 危機一発は正しくは危機一髪であるが,ピストルの銃弾の一発で生死が分かれることを表す映画表現. |

| (2) | 米国の非常事態宣言も Emergency Declaration , major Disaster Declarationの2つがある.また,市町村レベルは Disasterだが州や連邦からみると Incidentということもあるので,主体が何かを把握して議論する必要がある. |

| (3) | 欧米でも本論でまとめた以外に Incident, Crisis, Riskの概念整理はさまざまな考え方がある16). |

| (4) | 日本政府の対策本部の英語訳は少なくとも防災担当大臣の所管のものは Disasterよりは Emergencyにしたほうが欧米の感覚と近づくのではないかと筆者は考える. |

| (5) | Disasterに日本の「災害」をあてたのは自然災害 Natural Disasterからきていると思われるが,日本と欧米の発生頻度の差から,欧米では頻度の低い Disasterレベルが日本では頻度の高いincidentレベルにもあてられたため,「災害」対策本部のニュアンスが欧米とは違うのではないかと考えられる. |

参考文献

| 1) | 企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査(平成28年2月実施);内閣府,2016 |

| 2) | 地方公共団体における「業務継続計画策定」及び「避難勧告等の具体的な発令基準策定状況」に係る調査結果;総務省,2016 |

| 3) | https://kotobank.jp/word/%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86-50095 |

| 4) | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E6%A9%9F%E7%AE%A1%E7%90%86 |

| 5) | 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社著:リスクマネジメントがよ~くわかる本第二版;秀和システム,2012 |

| 6) | JISQ2001リスクマネジメントシステム構築のための指針;日本工業規格,2001 |

| 7) | 2015年4月22日NHK19時ニュース |

| 8) | 林春男, 牧紀男, 田村圭子, 井ノ口宗茂:組織の危機管理入門リスクにどう立ち向かえばいいのか;丸善,2008 |

| 9) | ISO/PAS 22399:2007 Societal security - Guideline for incident preparedness and operational continuity management:ISO:2007 |

| 10) | 指田朝久:総務の引出しリスクマネジメント危機管理のプロシージャー;月刊総務8月号,2016 |

| 11) | 佐々淳行:新・危機管理のノウハウ:文芸春秋,1991(pp40) |

| 12) | 指田朝久,池上雄一郎,コナーこずえ,坂本憲幸,町晃:日本版FEMA構築の可能性と留意点―政府と地方自治体の災害対応の在り方の構築;地域安全学会梗概集,2014 |

| 13) | 三重県危機管理計画平成25年4月,2013 |

| 14) | BS11200:2014:クライシスマネジメント-手引及び実践規範 |

| 15) | 指田朝久:カトリーナ災害と事業継続;地域安全学会2006年春季発表大会,2006年5月 |

| 16) | アイアン・ミトロフ:クライシスマネジメント;徳間書店,2001 |