「食料安全保障」と企業の接点を探る

2024/4/19

目次

- はじめに

- 日本企業における食料安全保障への接点

- まとめにかえて

「食料安全保障」と企業の接点を探る - TdR-eyePDF

執筆コンサルタント

渡邉 彩恵香

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第三ユニット 研究員

専門分野:リスクマネジメント

2021年当社入社。企業のリスクマネジメント全般の支援に従事。

他、当社発行レポート「変化する経済安全保障環境と企業のリスク管理」を主席研究員 川口 貴久と共同で執筆。

1.はじめに

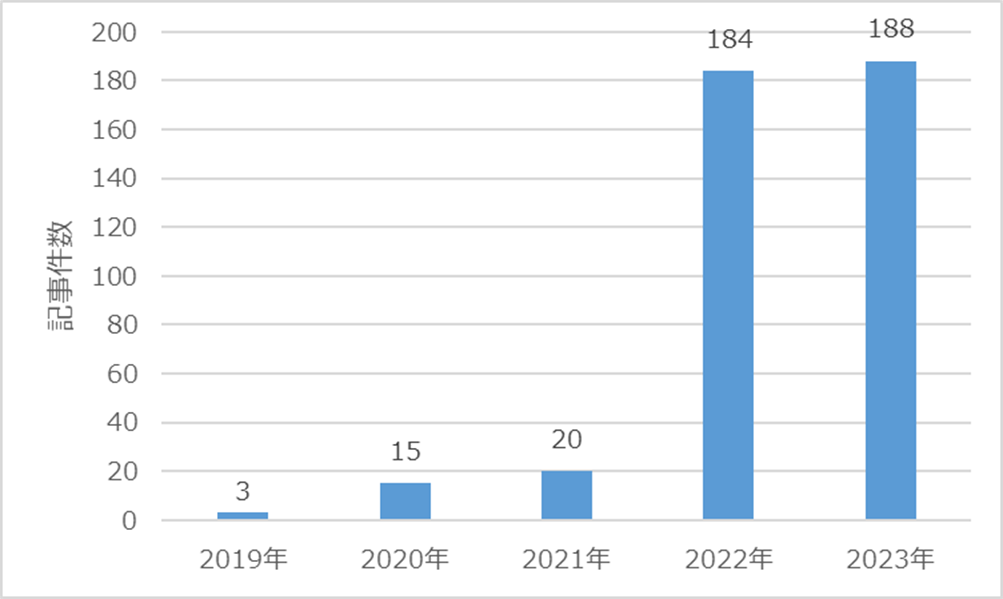

近年、「食料安全保障」[1]という言葉を目にする場面が急増している。日本経済新聞電子版で「食料安全保障」または「食料安保」の単語を含む記事の件数を検索したところ、2019年1月1日から同年12月31日までに発行された記事のうち同単語を含むものは3件であった一方、2023年の同時期には該当する記事数は188件に上り、文字通り桁違いに増加している。

図表1:日本経済新聞電子版における「食料安全保障」または「食料安保」の単語を含む年別記事数

筆者調査/2024年3月11日現在の件数(対象期間:各年1月1日~12月31日)

2019年中の記事として該当した3件は食料の生産技術に関するものや、国連による気候変動と食料生産の関連に言及するもの等であったが、2023年中の記事では政府による食料安全保障に関する法案の提出、食料価格のインフレに伴う輸出規制の動向等、日本や各国が主体となった話題や、具体的な政策を伴う話題が目立つ。以前より、人口増加による食料需要の増大や気候変動による農産物の生産環境の変化をはじめとする食料供給への懸念が各国で抱かれていたところ、ここ数年で発生した新型コロナウイルス感染症による世界的なサプライチェーンの混乱、またロシア・ウクライナ戦争をきっかけとした穀物相場の不安定化等が食料確保の懸念に拍車をかけている。

本稿では、このように急速に関心が高まっている食料安全保障の意味するところについて確認したうえで、これまで直接的に食品生産等に関わってきた企業を含め、ひろく日本企業が食料安全保障という課題にいかなる接点を持ちうるかを検討する。

(1) 食料安全保障(food security)をどう理解するか

「食料安全保障」あるいは”food security”は、世界的な関心を集めるテーマでありながら、現時点で統一的な定義を持っておらず、「誰の」食料安全保障か、またはどのようにこれを確保するのか、等で意味合いのばらつきがみられる。国内外でこの単語がどういった意味合いで用いられているか、一例を以下に整理した。すべての人々が食料を入手可能な状態を食料安全保障が確保された状態とする点はおおむね共通していることが読み取れるが、各国政府による定義づけでは「自国民に対し」食料が行き渡ることが重視される例がある。

| 出典 | 定義・意味合い等 |

| 国連食糧農業機関(FAO) |

|

| 日本(農林水産省) |

|

| シンガポール政府 |

|

各出典をもとに弊社作成

図表2のように食料安全保障(food security)は様々な意味合いを持ちうる概念だが、日本企業はまず農林水産省の定義、すなわち国内生産・輸入・備蓄の3要素によって日本国民に食料を安定供給するという定義を理解することが重要である。本稿は、原則として日本の農林水産省が言う「食料安全保障」を念頭に議論を進める。

(2) 直近における経済安全保障と食料安全保障の関係

2022年5月に成立した経済安全保障推進法(以下、「推進法」)に代表されるように、ここ数年日本では「経済安全保障」の動きが活発化している。経済産業省[2]が示すように、日本の経済安全保障が基本方針に据えるのは「自律性の向上」と「優位性・不可欠性の確保」、加えて「国際協調」の3点である。前者2点を換言すれば、1点目は国民生活に欠かせない物資の供給を他国に依存しすぎないこと、2点目は日本のもつ技術等が世界に必要とされるよう、研究開発等を推し進めたり技術の保全を行ったりすることであるといえる。以下の図表3では、推進法が定める4つの政策、いわゆる「4本柱」を示す。

| 特定重要物資の 安定的な供給の確保 (サプライチェーン強靭化) ※肥料を含む12の 特定重要物資が対象 |

特定社会基盤役務の 安定的な提供の確保 (基幹インフラの安全性確保) |

特定重要技術の開発支援 (官民技術協力) |

特許出願の非公開 |

出典:内閣府「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」をもとに筆者作成

日本の食料安全保障は、経済安全保障の基本方針として掲げられる「自律性の向上」と近しい理念を持つ。それを示すのが推進法の4本柱における「特定重要物資の安定的な供給の確保」に関する制度(「サプライチェーン強靭化」とも呼ばれる)であり、この制度は日本国民の生活や経済活動に重要な物資で、その供給を他国に依存するものについて、安定供給に向けた対応を行うというものである。これは、国内の農業生産拡大を基本としながら食料の輸入・備蓄を適切に組み合わせる日本の食料安全保障の取り組みと類似している。推進法のサプライチェーン強靭化において、対象となる12の「特定重要物資」に「肥料」が含まれていることからも、食料安全保障の実現に向け自律的な対応が必要とされていることがうかがえる。

しかし、現在の推進法が日本の食料安全保障の課題に全面的に応えるものであるとは言いがたい。推進法において直接的に食料の確保に関連するのは、現在のところ上記の点のみであり、食料そのものの確保は手当てされていない[3]。これとは別に、食料の安定的な供給に向けた取り組みは、国の基本的責務として、食料・農業・農村基本法で定められてきた。したがって、企業からみれば、推進法において食料安全保障の課題を取り扱う機会は現在のところ限定的であり、次項で示すようにむしろそれ以外の制度等において企業と食料安全保障の接点が生まれつつある状況であるといえる。

2.日本企業における食料安全保障への接点

本項では、日本企業がどういった枠組みや制度のもとで食料安全保障という課題に向き合いうるかを検討する。すでに述べたようにこの課題に対する関心は急速に高まっており、民間企業からみたビジネスの裾野は徐々に拡大しているようにも見える。一方で、企業にとっては規制の色が強い動向も一部にはみられ、食料安全保障の実現に向けて企業には「攻め」(新たなビジネスの機会、財政的措置、規制緩和等)および「守り」(規制強化、企業への要請増加等)両面からの対応が求められる可能性がある。以下は日本企業における食料安全保障への接点の一例(2024年2月末時点)であり、これらを契機とする事業を検討する企業は関連する動向を注視することが望ましい。

(1) 経済安全保障推進法の特定重要物資「肥料」の供給(主に「攻め」の側面)

前項でも触れたように、推進法において食料の安定供給に直接関連する政策は、民間企業における「肥料」の備蓄の支援に限定されている。これは、化学肥料の原料となるりん鉱石や加里鉱石等の対外依存度が高く、かつ国内での在庫量が不十分であることに鑑み、2027年度までに国内での需要量の3カ月分に相当する在庫を恒常的に保持できる体制の構築を目指すというものである。

ここで注目すべきは、国が実現したいことはあくまでも肥料の十分な在庫の保持であり、現時点の推進法では必ずしも肥料の国内生産強化等を狙っているわけではない。その証左として、本政策で財政的支援を受けうる業種は「肥料関係事業者又は倉庫業者」[4] とされており、農業や食料生産専業でない企業も食料安全保障の課題解決に参画する機会を得られるといえる。現在のところ「倉庫業」企業が助成獲得に際した認定を受けた例はない[5]ようだが、今後追加的な募集等があれば肥料の安定供給に参画する企業の業種が多様化する可能性もある。

(2) 今国会に提出された3つの食料安全保障関係法案(「攻め」の側面も一部みられるが、「守り」の側面が主とみられる)

2024年2月27日、食料安全保障に関連する3つの法案、すなわち①「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」、②「食料供給困難事態対策法案」、③「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案」が第213回国会に提出された(前掲の項番はいずれも本稿の便宜上付したもの)。いずれの法案も食料安全保障の実現・強化を念頭においたものであり、国外の供給網不安定化という課題を背景として作成・提出されたものである。①は法案名からも読み取れるように食料供給、農業や農村のあり方のグランドデザインともいえる性質を持つものだが、②は食料供給を脅かす事態の予兆が検知された際の対応事項(食料供給に関連する組織への要請等を含む)、③は農地のあり方に焦点を絞った法案であるといえる。以下では①、および一部企業への要請等を含む②について、それぞれポイントを説明する。

①「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」について

2022年6月、内閣に「食料安定供給・農林水産業基盤強化本部」 が発足し、これまでに「食料安全保障強化政策大綱」の改定(2022年12月27日および2023年12月27日)、「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」(2023年6月2日)、「食料・農業・農村基本法の改正の方向性について」(2023年12月27日)等を決定している。ここでの決定事項に基づき、政府外の有識者および農林水産省等からなる「不測時における食料安全保障に関する検討会」が、法令で新たに盛り込むべき事項等を検討してきた。今国会に提出された「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」は、その最も大きな成果のひとつといえる。

この法案で注目すべき点を以下に例示する。以下はおおむね国の負う義務として記載された事項ではあるが、実際に食料を生産、輸入等するのは農業法人や農家、商社等であることに変わりはない。一部企業等に求められる対応事項が盛り込まれた②「食料供給困難事態対策法案」とあわせて、自社に何らかの対応が求められるのか、求められる場合は具体的にどういった事項となるかを今後も注視する必要がある。

| 事項 | 備考 |

| (第1条)本法律の目的に「食料安全保障の確保等」を追加。 | 基本は国の責務との位置づけだが、食品産業事業者もこの実現にむけて「主体的に取り組むよう努めるものとする」とされた。 |

| (第17条)本法律に基づく「食料・農業・農村基本計画」で定められた目標とその達成状況を政府が年1回以上調査することを明記。 | 新たに記載された項目。政府が年単位で食料安全保障に関するPDCAに取り組むとも理解できる。今後は食料安全保障関連の課題に取り組むスピードが国全体で加速すると考えられる。 |

| (第24条)「不測時における措置」として、凶作等が想定される際には国が備蓄や輸入拡大等に取り組むことを明記。 | 左記も新設項目。詳細な位置づけは定かでないものの、本条項を具体化したものが「食料供給困難事態対策法案」であるとも考えられる。 |

農林水産省「第213回国会(令和6年 常会)提出法律案」をもとに筆者作成

②「食料供給困難事態対策法案」について

前項で示した「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案」では国の責務に重きが置かれていた一方、「食料供給困難事態対策法案」では国が事業者等に求める、ないし指示する事項等を定めている。法案の要点を以下に挙げる。

| 事項(以下*を付けた事項は、いずれも今後政令等で詳細が定められるため注意) | 備考 |

| (第2条)本法案でいう対策は、「特定食料*」(米穀、小麦、大豆、植物油脂原料、畜産物、砂糖等)および「特定資材*」(肥料、飼料、種子・種苗、農薬、燃油等)が対象。 | 食料だけでなくその生産に関わる資材も含むとされ、食料供給に関わるサプライチェーンに広く対応を求める点が特徴。また、「特定資材」の対象(案)[6]は現時点ではやや幅があり、今後定められる政令を確認する必要がある。 |

| (第4条)主務大臣は、「特定食料」「特定資材」の出荷、販売、輸入、生産、製造(以降「生産等」)に携わる事業者に対し、当該事業の状況について報告を求めることができる。 この求めに対する事業者の対応は努力義務として扱われている。 |

報告の求めは「食料供給困難事態」が想定される/発生している際に限らず平時からなされる可能性がある。 |

| (第11条等)自然災害や動植物の伝染病等により特定食料の供給が不足する(おそれがある)場合には「食料供給困難事態対策本部」が立ち上がるが、その際は本部長(内閣総理大臣)が措置対象となった特定食料生産等に関わる事業者による団体等に協力を求めることができる。 | 「協力」の内容は現在のところ不明だが、一部の事業者に何らかの対応が求められる可能性がある。 |

| (第15条等)主務大臣は、上記本部で措置対象とされた特定食料の出荷販売事業者に対し、出荷販売量の調整を要請したり、出荷販売計画書の提出およびその変更を指示したりすることができる(ただし財政上の措置あり)。輸入事業者に対しても同様。 計画変更の指示に正当な理由なく従わない場合等、主務大臣はその旨を公表することができる。 |

実際に「特定食料」の供給が脅かされた場合には、「特定食料」の出荷販売事業者には「食料供給困難事態対策本部」の要請・指示をうけた事業運営が求められると考えられる。 |

| (第17条・第18条)主務大臣は、上記本部で特定食料に該当する農林水産物の生産に協力するよう、当該食料の生産に従来携わっている者・従来携わっていないが生産可能な者のうち特定要件に合致する者に対し要請することができる。 | 増産(あるいは生産転換)の要請を定めたものであり、日本経済新聞によれば「コメやサツマイモ」がその対象作物となる想定。 |

| (第21条)措置対象となった特定食料の生産等事業者に対する立入検査が実施される場合がある。 |

農林水産省「第213回国会(令和6年 常会)提出法律案」をもとに筆者作成

以上で整理したように、本法案は事業者に対する要請等を主たる内容とするものである。ただ、事業者への財政的措置に関する内容は全面には打ち出されておらず、逆に規定に違反した際の罰金は最高で20万円とされ、インセンティブ、ペナルティともに強力であるとは言い難い。それでもなお、本法案が成立すれば、非常時の食料確保・増産に関する政府横断的かつ法的拘束力のある対応が十分に実施できない現在の体制[7]を見直す第一歩となると考えられる。

(3) 新しい食品の研究・開発(主に「攻め」の側面)

ここまで紹介してきた事項は、主に「いかにわれわれが通常口にする食料を確保し続けるか」という課題への対応といえるものであった。他方で、われわれが従来あまり口にすることのなかった食料の生産(を検討すること)によって食料安全保障に寄与しようという動向もみられる。

その代表的な例のひとつとして、いわゆる「培養肉」を含む細胞性食品の生産に関するこれまでの検討等が挙げられる。2022年12月に設立された一般社団法人細胞農業研究機構の吉富愛望アビガイル代表理事は、いわゆる「タンパク質危機」(2025年~30年ごろに世界におけるタンパク質需要が穀物供給量を超えること)のリスク、環境問題、アニマルウェルフェアの各観点から、「培養肉」を含む細胞性食品の生産により食料自給率を引き上げることが重要だとしている[8]。一方で、同氏はシンガポール、米国、イスラエル等国として細胞性食品流通に向けた体制・ルールの整備を進めている事例と比較しながら、日本におけるルールメイキングの遅れを指摘している。

ただ、直近の政府の動きをみると、具体的なルール整備が今後進展する可能性がうかがえる。厚生労働省が2024年2月8日に開催した「薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会」の資料[9]によれば、今後① 「培養肉」製造にかかるガイダンスの素案を作成し、② ①と並行して関係府省間で「培養肉」の安全性確保に向けた対応を検討したうえで、③ ①②の成果を同部会で再度議論する、という進め方が予定されていることがわかる。いわゆる「培養肉」の製造等を新たなビジネスの機会ととらえる企業にとっては、上記①等ルールが策定される段階から動向を注視するとともに、場合によってはルールメイキングへの積極的な関与が望まれる。

3.まとめにかえて

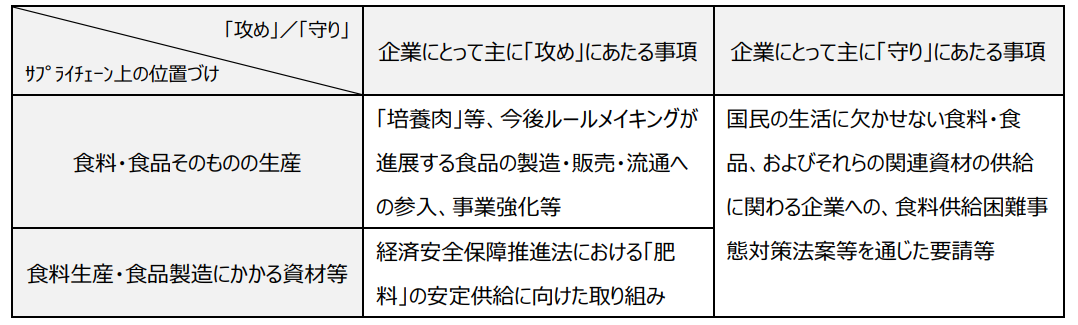

本稿では、「食料安全保障」と企業の接点を検討する中で、すでに策定されたルール(経済安全保障推進法)、今まさに策定されようとしているルール(食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案、等)、そしてこれから策定される可能性のあるルール(「培養肉」の製造に関するガイダンス)、それぞれの事例について「攻め」「守り」の側面を交えながら紹介してきた。以下、図表6でこれまでの議論を整理する。

図表6:食料安全保障に関する取り組みと企業からみた「攻め」「守り」

「食料安全保障」というキーワードは、今日やや流行語的に用いられている側面も否めないものの、こと日本においては停滞してきた食料自給率、農業従事者の高齢化・減少等をはじめとする食の根本的な課題を突き付けるものでもある。また、こういった課題の解決に民間企業が関与しうる場面は、これまで述べてきたとおり徐々に増加しつつある。その関与のあり方も、あまり選択の余地がなく規制の対象となるようなものから、各社が自発的に関与しうるものまで、多様である。何らかの規制や義務が課されうる企業には漏れのない対応が求められるだろうが、それにとどまらず、自社として何らかのかたちで食料安全保障に貢献しうるのか、業種・業態にかかわらず一度立ち止まって検討することを推奨する。

参考情報

執筆コンサルタント

渡邉 彩恵香

ビジネスリスク本部 ビジネスリスク第三ユニット 研究員

専門分野:リスクマネジメント

脚注

| [1] | 「食糧安全保障」という記載も目にする場合があるが、「食糧」は特に米穀等を指し、「食料」は広く食べ物全般を指すことから、本稿では「食料安全保障」という表記を用いる(参考:デジタル大辞泉)。 |

| [2] | 経済産業省「国を守る経済安全保障 日本の方向性は?」(2023年4月14日) |

| [3] | 基幹インフラの安全性確保において「全国農業協同組合連合会」が基幹インフラ事業者の指定を受けているが、これは石油ガス輸入事業者としての指定であって、食料供給事業者としてではない。そもそも、食料供給は基幹インフラ事業としての指定を受けていない。 |

| [4] | 農林水産省「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく肥料原料の国内備蓄について」 |

| [5] | 2024年2月25日時点で、本政策において自社が提出した「供給確保計画」の認定を受けた企業はいずれも従来より肥料製造事業に関わりのある企業とみられる。 |

| [6] | 農林水産省「不測時における食料安全保障に関する検討会 取りまとめ(案) 【概要】」(2023年12月6日) |

| [7] | 農林水産省「不測時における食料安全保障に関する検討会」第1回検討会資料(2023年8月8日) |

| [8] | 経済産業省「培養肉の時代は来るのか?細胞農業研究機構の吉富愛望アビガイル氏に聞く」(2023年9月29日) |

| [9] | 厚生労働省「2024年2月8日薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会(オンライン会議)資料」(2024年2月8日) |