新型モビリティに関する法的整理と現状について

2025/4/9

目次

- 道路交通法・道路運送車両法の改正

- 道路交通法・道路運送車両法上の車種

- 移動用小型車、遠隔操作型小型車

- 特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車

- ミニカー、超小型モビリティ車両

- 新型モビリティに関する安全性

- まとめ

新型モビリティに関する法的整理と現状について - Tokio-dR EYEPDF

執筆コンサルタント

駒田 悠一

運輸・モビリティ本部 主席研究員

専門分野:交通リスク/博士(人間科学)

従業員の交通安全教育、交通安全に関するデータ分析・システム開発を担当。

ドライブレコーダーのデータ活用を通じ、事故検知・安全評価技術を開発。

1. 道路交通法・道路運送車両法の改正

令和4年から5年頃にかけて、道路交通法や道路運送車両法が改正され、車両の種類が増えたり車両区分が見直されたりしたことをご存知だろうか。例えば、電動キックボードなどが、新しい種類の車両として位置づけられるようになったのである。実は近年、様々な種類の車両が登場しており、車両の分類がかなり複雑化してきている。これらの車両は利用する際の法規などにやや差異があり、安全に利用する上ではそれらの特徴について知っておくべき点も多い。

本稿では近年現れてきたこれらの新型モビリティについて、それぞれの法律上の扱い、運用する上での留意事項を示す。これらのモビリティを利用する場合や、運転中にこれらのモビリティと出会った場合の対応に関する基礎知識としてご理解いただきたい。

2. 道路交通法・道路運送車両法上の車種

日本では、運転や車両に関する義務に関しては道路交通法と道路運送車両法の二つの法律で規定されている。車両の出力、サイズなどの保安基準が道路運送車両法に定義されており、運転免許の区分などが道路交通法に定義されているが、両者の間で同じ車両の分類名称が異なるというケースもあり、かなり分かりにくい。

車両を大きく大別してみると、まず、道路上で使用される様々な車両のうち、歩行者や一般的な自転車に類するものはそもそも道路運送車両法上では扱われず、道路交通法に規定される。近年の道路交通法の改正で追加された「移動用小型車」や「遠隔操作型小型車」は、それらを通行させている者を運転者ではなく歩行者とする旨が定められている(ただし、遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させている者を除く)。

| 一般的な車種名 | 一般的に対応する道路交通法上の車種 |

| ベビーカー/小児用三輪車 | 小児用の車 |

| 電動車椅子/シニアカー | 移動用小型車 |

| 輸送用ロボット | 遠隔操作型小型車 |

一方で、車両に類するものは道路交通法・道路運送車両法の双方で規定される。近年登場した電動キックボードが含まれる、「特定小型原動機付自転車」が新規に現れた車種である。なお、やや直観に反するが、道路運送車両法においては自転車・自動車といった用語は出力・車両サイズで規定されており、タイヤ数とは無関係である。そのため、オートバイは自動車として分類されており、逆に4輪の原動機付自転車も存在する。参考として一般的な車両の名称と道路運送車両法上の車種名を以下に示す。

| 一般的な車種名 | 一般的に対応する道路運送車両法上の車種 |

| 普通乗用車 | 普通自動車 |

| 小型乗用車 | 小型自動車 |

| 大型オートバイ | 小型自動車(2輪) |

| 軽自動車 | 軽自動車 |

| オートバイ | 軽自動車(2輪) |

| 超小型モビリティ車両 | 軽自動車(超小型モビリティ車両:型式指定車/認定車) |

| バイク | 第二種原動機付自転車 |

| ミニカー | 第一種原動機付自転車 |

| 原付/ミニバイク(モペッド含む) | 第一種原動機付自転車 |

| 電動キックボード | 特定小型原動機付自転車/特例特定小型原動機付自転車 |

以降、本稿では、近年の法改正の対象となるなど、利用が広がりつつある「電動車椅子」「輸送用ロボット」「超小型モビリティ車両」「モペッド」「電動キックボード」などについて法的な位置づけ、運転手の義務についてより詳細に説明する。

3. 移動用小型車、遠隔操作型小型車

令和5年4月1日の道路交通法の改正において規定されたのが、「移動用小型車」「遠隔操作型小型車」である。端的に言えば、移動用小型車とは電動車椅子を中心とするグループであり、遠隔操作型小型車とは、宅配荷物の配達などに使われる輸送用ロボットを示すグループである。その大まかな条件は以下の通りである。

| 全長 | 120cm以下 |

| 全幅 | 70cm以下 |

| 高さ | 120cm以下 |

| 最高速度 | 6km/h以下 |

| 道路交通法上の扱い | 当該小型車を通行させている者を歩行者とする |

この2車種において重要な点は、これらは法律上歩行者として扱われるという点である。そのため、歩道の通行が可能である。運転にあたり免許は不要で、ナンバープレートなどの装備義務もない。

「車椅子」というイメージであれば、歩行者として扱われる点は納得がいきやすいと思うが、この車種の新設にあたり重要な点として、本車種に認められる条件には運転手の姿勢や、車輪数に関する条件がないことが挙げられる。そのため、6km/h以下に制限されるのであれば、立ち乗りタイプのもの(後述の電動キックボードに近い形状のようなもの)も、この分類に含まれる。

図1 移動用小型車の例

(警察庁:超小型モビリティおよびミニカーの交通ルールの在り方等について より

遠隔操作型小型車も移動用小型車と同時に定められたものであり、ごく短距離で荷物を配送するような用途で使われるロボットに対して法的整理を行ったものである。ラストマイル輸送を行うための輸送用ロボットが有名である。やはり歩行者として扱われるが、こちらは事業者が遠隔で操作する機器を前提としているため、事業者側が車両を走行させる地域の公安委員会への届け出を行う必要がある。なお、荷物だけではなく、人を上に乗せて輸送することも認められている。

これらは速度が歩行者程度しか出ないこともあり、既存の車種では車椅子が最も近い。運転にあたっては自身の車輪に気を付けて周囲の人や物と接触しないこと、また車輪が小さく段差に弱いので、段差などを越えるときには斜めに越えようとせず、車体が斜めになりすぎないように注意することが必要である。

4. 特定小型原動機付自転車、特例特定小型原動機付自転車

続いて、令和5年7月1日の道路交通法改正で追加された車種が「特定小型原動機付自転車」(以下特定小型原付)である。これが冒頭にも挙げた、いわゆる電動キックボードを含む分類である。こちらは従来の第一種原動機付自転車と類似した形で規定されているのだが、かなり独自の規定になっているため、詳しく解説する。まず、本分類は電動キックボードが代表的なものであるが、規定上は立ち乗りに関する規定はなく、座席をつけて座り乗りを行う形でもよい。事実、既にそのような形の車両を提供している企業も現れ始めている。

本分類、および後述する特例特定小型原動機付自転車に関する大まかな定義は以下の通りである。

| 特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型原動機付自転車 | |

| 全長 | 190cm以下 | 190cm以下 |

| 全幅 | 60cm以下 | 60cm以下 |

| 最高速度 | 20km/h以下 | 20km/hまたは6km/h以下 |

| 道路交通法上の扱い | 原付に近い | 原付に近い |

本分類に関して重要なのは、運転免許は不要だが、そのほかの規定はかなり従来の第一種原動機付自転車に近い点である。運転免許が不要なことから、自転車と同等のルールが適用されると誤解されやすいため、留意いただきたい。利用にあたっての主要な規定を以下にまとめた。

| 年齢 | 16歳以上 |

| 運転免許 | 不要 |

| 自賠責保険 | 必須 |

| ヘルメット着用 | 努力義務 |

| ナンバープレート | 必須 |

以上の通り、本車種は運転免許を要しないものの、運転できるのは16歳以上に限られるうえ、従来の第一種原動機付自転車同様、自賠責保険の加入義務があり、車道を走行しなければならない。当然飲酒運転は厳禁である。なお、そもそも飲酒運転は自転車でも厳禁であり、令和6年11月の道路交通法改正で厳罰化が図られている。

また、「特定小型原動機付自転車」には、さらに特殊なケースとして「特例特定小型原動機付自転車」という車種がある。これは先の「特定小型原付」に、速度制限機能を加え、自転車走行可能な歩道の走行を許可したものである。「特例特定小型原動機付自転車」は一定の操作で速度制限モードに切り替えることが可能で、制限中は最高速度が6km/hに抑制される代わりに、「自転車走行可能な歩道の走行が可能」という扱いになる。なお、その際は背面ランプの点滅でわかる仕組みである。なお、あくまで自転車走行可能な歩道を走行できるに過ぎず、歩行者扱いとはならないため注意が必要である。

図2 特例特定小型原動機付自転車の例

(国土交通省 保安基準に適合した電動キックボード等を購入・使用しましょう より)

なお、新しく法律で定義された車種ではないものの、一般原動機付自転車に関連する車種として、電動アシスト自転車とモペッドの違いについても触れておく。電動アシスト自転車もモペッドも、ペダルがあり走行をアシストする仕組みがある、という点でよく似た車種であるが、法律上モペッドはあくまでも一般原動機付自転車である。電動アシスト自転車の出力は、ペダルに対する補助に限られているが、モペッドはペダルをこがなくても、搭載した動力のみで進むことができる点が異なる。また、アシストされる最高速度が電動アシスト自転車は24km/h、モペッドは30km/hであることなどが主要な違いである。モペッドは法的には一般原動機付自転車であるため、運転免許・自賠責保険・ヘルメット着用など、一般原動機付自転車に適用される規則はすべて遵守する必要がある。日本ではあまり流通していない車種であるが、自転車と誤認して走行しないよう、警察庁からも注意がなされている。また、先に挙げた特定小型原付のなかには、自転車型をしている機種もあり、これは動力のみで動いていても免許が不要である。動力を持つ自転車型の機種を購入する際には、運転免許が不要な分類に属するのかなど、ペダルがあるからといって自転車とみなされるわけではないことを念頭に、十分確認いただきたい。

図3 ペダル付き原動機付自転車(モペッド)の例

(警察庁 改正道路交通法の施行後における特定小型原動機付自転車等の状況等について より)

5. ミニカー、超小型モビリティ車両

特定小型原付より以前に追加された分類ではあるが、関連する車種として超小型モビリティ車両についても触れておきたい。普通乗用車より一回り小さく、近距離を走行する用途で開発された車両である。この車種については、道路運送車両法上の分類がやや複雑で、3種類に分けられる。

| ミニカー (第一種原動機付自転車) |

超小型モビリティ車両 (型式指定車) |

超小型モビリティ車両 (認定車) |

|

| 最高速度 | 60km/h | 構造上60km/h | 個別の制限付与 |

| 定格出力 | 0.6kW以下 | 0.6kW超 | 0.6kW~8.0kW |

| 長さ | 2.5m以下 | 2.5m以下 | 3.4m以下 |

| 幅 | 1.3m以下 | 1.3m以下 | 1.48m以下 |

| 高さ | 2.0m以下 | 2.0m以下 | 2.0m以下 |

ミニカーはエンジン・寸法などの規格を原付に合わせた車両で、3輪または4輪の小型車の形をしているものである。

小型であるため、駐車場所をとらず、狭い道を走りやすいなど、近距離走行の足になるように開発されてきた。乗員は一人乗りに限られる。原付であるため、車検の規定はない。ただし、分かりにくい点ではあるが、日本の法制度上、車両の保安基準などに関する規定と、運転・通行に関する規定は別々に定められており、道路交通法上は基本的に乗用車として扱われる。そのため、運転に際しては普通運転免許を要し、二段階右折などの原付の走行ルールに従う必要はない。

図4 ミニカーの例

(警察庁:超小型モビリティおよびミニカーの交通ルールの在り方等について より)

一方、超小型モビリティ車両は、主に電動で車両サイズは小型ながら、定格出力が原付の規格を超えるため、道路運送車両法上は軽自動車に該当するものである。また、超小型モビリティ車両には型式指定車と認定車の2種類があり、型式指定車の車両サイズは原付の規格に制限されているが、認定車は個別に認定を受けることにより、軽自動車のサイズまで大きくすることが可能である。なお、型式指定車、認定車のいずれも、上述のとおり軽自動車に該当するため車検は必要である。

また、超小型モビリティ車両もミニカーと同様、高速道路を走行できず、最高時速が60km/hに制限されるが(認定車の場合は個別の認定により異なる場合がある)、道路交通法上は基本的に乗用車と同じルールが適用されると考えて良い。

図5: 超小型モビリティ車両の例

(警察庁:超小型モビリティおよびミニカーの交通ルールの在り方等について より)

6. 新型モビリティに関する安全性

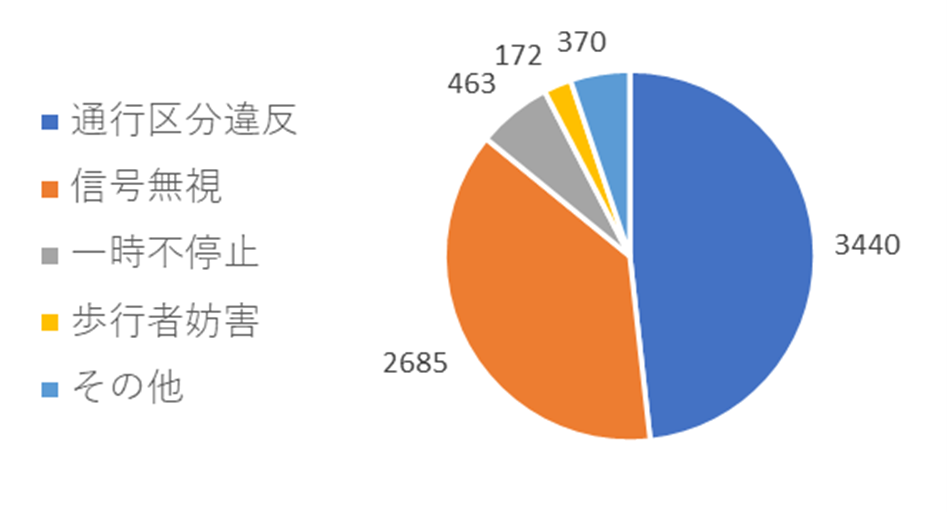

最後に、これらの新型モビリティの安全性について触れたい。上述の通り、特に特定小型原付は運転免許が不要であるうえ、適用されるルールが近い一般原付との外見上の類似性が低いなどの点から、かねてより交通安全上の懸念が提起されてきた。警察庁では、法改正後の半年間における特定小型原付の事故・違反状況について以下の通り公表している。

図6 特定小型原付における違反検挙状況(件)(令和5年7-12月)

警察庁資料をもとに弊社作成

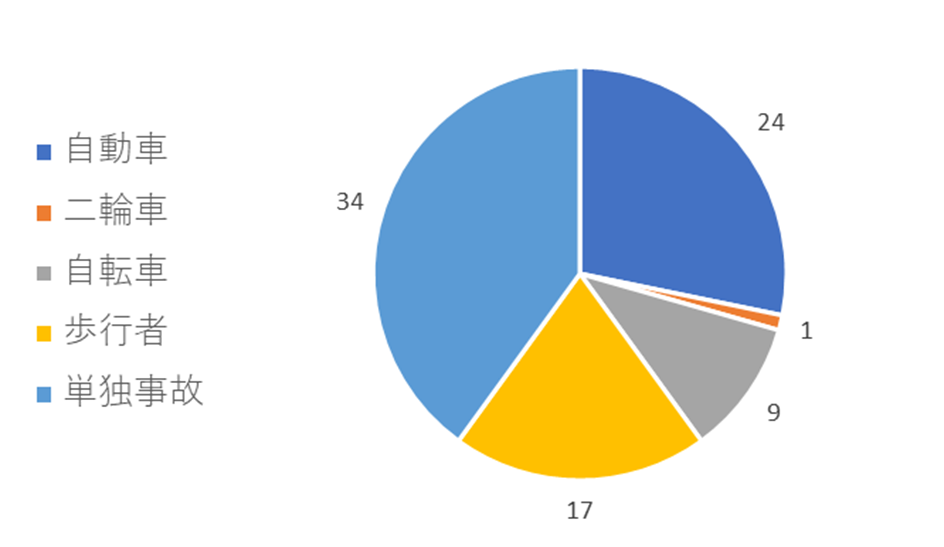

また、特定小型原付の事故の相手については以下の通りである。

図7 特定小型原付の事故の相手別件数(件)(令和5年7-12月)

警察庁資料をもとに弊社作成

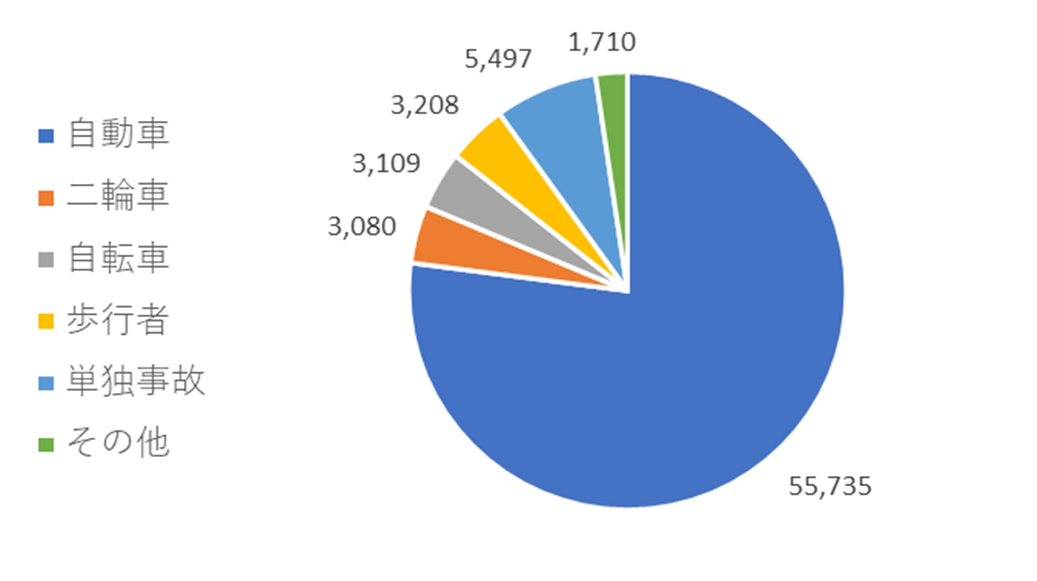

なお、参考として自転車の事故の相手は以下の通りとなっている(令和5年度)。

図8 自転車の事故の相手別件数(件)(令和5年7-12月)

警察庁資料をもとに弊社作成

特定小型原付の違反のうち、通行区分違反が半数を占める点は非常に特徴的であり、歩道走行などの多さがうかがえる。これは、事故の相手に占める歩行者の割合が、自転車のそれと比べて非常に高いことからも示される。また、単独事故が多いことも特徴的である。警視庁によれば、電動キックボードの単独事故は「段差」「濡れた路面で滑る」「ブレーキ操作ミス」「不用意なスロットル操作」の4つの原因が示されている。特定小型原付は、利用者が想像する以上にバランスをくずしやすく、転倒事故のリスクが高いと考えられる。

また、特定小型原付は運転免許が不要なため、運転前に守るべき法律上のルールを知らないまま利用してしまうおそれがある。この点については、レンタルの電動キックボードを提供する企業では、利用前に交通ルールに関するテストを行い、それに合格しなければ運転できないようにする、といった対策を実施しているが、守るべきルールを十分理解できていない、あるいは無視している利用者が相当数いるのが実態ではないかと思われる。

7. まとめ

本稿で取り上げた様々な新型モビリティは、技術開発とともに、使用場面や距離、費用などに合わせる形で、従来の乗用車・原付などの間を埋めるものとして利用が拡大しつつある。特定小型原付や超小型モビリティ車両は、ちょっとした用事で短距離を移動したり、一定のエリアの観光地内を移動したりする際に、利便性が高く利用者が増加している。また移動用小型車も、高齢者の日常の移動手段となり、あるいは大型施設内などの限られた範囲での移動手段として、より簡便に利用者の足を提供できる利点がある。

半面、利用にあたっては、法律上のルールや安全運転に関する正しい知識が求められる。特に、運転免許なしで利用できる特定小型原付については、守るべきルールに関する誤解が生じやすいが、その名前の通り「原付」の一種であるという点を理解すれば、歩道を走行してはならないことなどを意識しやすいと思われる。

各種の新型モビリティを利用する際は、適用されるルールについて正しく理解するとともに、常に安全運転を心がけ、有効に活用いただきたい。

参考情報

執筆コンサルタント

駒田 悠一

運輸・モビリティ本部 主席研究員

専門分野:交通リスク/博士(人間科学)