イベントにおける群集管理の重要性について -韓国ソウルでの雑踏事故を教訓に-

- 経営・マネジメント

2023/3/10

目次

- 韓国で発生した雑踏事故の振り返り

- 雑踏事故発生のポイント

- イベントを主催する際/イベントが近隣で開催される際に留意すべき対策について

- おわりに

イベントにおける群集管理の重要性について -韓国ソウルでの雑踏事故を教訓に- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

小林 亜希

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:イベントのリスクマネジメント関連、地方公共団体、建設業、運輸業、卸・小売業、学校法人等におけるリスクマネジメント対応。

矢島 由理恵

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:製造、サービス(小売)、教育機関等に対する事業継続計画策定、危機対応訓練、国内外の危機管理マニュアルの策定等のコンサルティングに従事。

約3年続いている新型コロナウイルス感染症の影響下で、感染拡大防止の観点から、多くのイベントが延期・中止されていた。しかしながら、世界的な脱コロナの流れの中で、多くのイベントが再開され始めている。日本でもいよいよ、2023年5月8日より、今の「2類相当」から季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行する方針が決定した。このような流れも受け、2023年1月27日より、東京都でもイベントの開催制限等が見直され、「参加人数5,000人超かつ収容率50%超」のイベントについても、「感染防止安全計画」を策定し、東京都の確認を受けた場合、人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることができるようになっている[1]。

今後も国内外での大規模イベントの開催あるいは再開が続くと思われる一方で、長期間にわたり大型イベントの開催が見合わされていたことを受けて、現場の群衆管理に係るノウハウの途絶、現場対応者の経験値の不足が顕在化することが懸念される。このような懸念を持つ背景のひとつとして、昨年の10月29日に韓国・ソウルの梨泰院(イテウォン)地区で、集まった人々の混乱により群集雪崩が発生し、158人が死亡、194人が負傷するという痛ましい事故が起きたことが挙げられる。

本稿では、2023年度に数年来のイベント開催を検討している企業、あるいは近隣で大型イベント開催が予想される企業等において雑踏事故未然防止における対策の重要性を改めて確認するタイミングと考え、約4ヶ月前の事件の教訓について振り返るとともに、今後のイベント等における雑踏事故防止の観点で、どのような対応が求められるかを整理した。

1.韓国で発生した雑踏事故の振り返り

(1) 事故の概要

2022年10月29日、韓国の首都ソウルの梨泰院(イテウォン)地区で、ハロウィンの賑わいにより多くの人で混雑する中、群集雪崩が発生し、158人が死亡、194人が負傷[2]するという痛ましい事故が起きた。当日は、事故現場の最寄りの駅である梨泰院駅で下車した客が8万人を超え、昨年の同時期に比べ約2.6倍の人出となっていた。事故発生当時は、同地区付近に10万人以上が詰めかけていたとされる。

| 時間 | 発生事項 |

| 午後6時34分頃 | 警察に第一報となる通報が入る。内容は「人が押し寄せてきて圧死しそう」、「人出が多すぎて統制してほしい」というもの。その後、事故発生までに相次いで11件の通報が入った。 |

| 午後10時15分頃 | 群集は右側通行を保ちながら往来していたが、途中で向かいの人々にぶつかる形で身動きがとれなくなり、坂の上の方から次々と折り重なるように人々が倒れていった。 ソウル総合防災センターに「ハミルトン・ホテル横の路地に呼吸もできない状態の人がたくさんいる」との通報が数十件入った。 |

| 午後10時18分頃 | 最も近い竜山消防署と鍾路消防署の救急隊が通報を受けてから2分後に出動。 |

| ~1時間程度 | 消防に「十数人が下敷きになっている」などおよそ80件の通報が入った。 |

| 午後11時頃 | 救急隊、現場に到着。 |

| 午後11時50分頃 | 警察が梨泰院駅横の一つの車線を何とか確保。救急車を病院などへの搬送を実施。 |

出典:報道を基に弊社作成

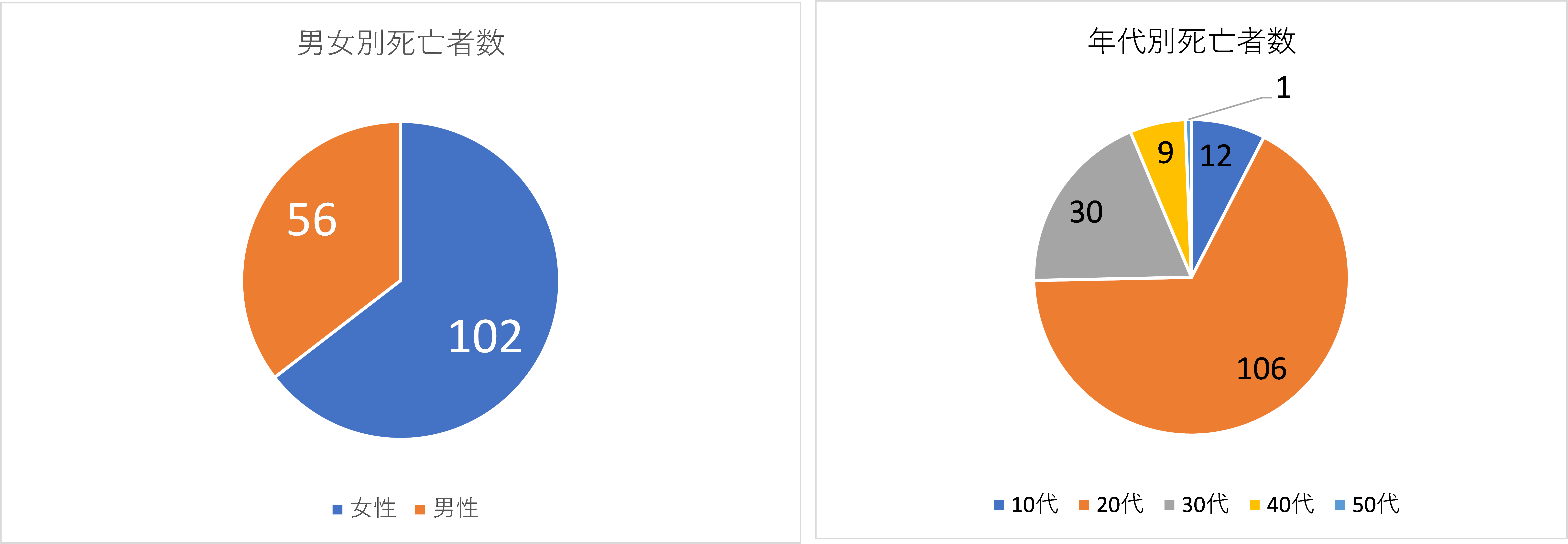

事故により死亡した158人のうち、102人が女性であり、女性の被害が全体の3分の2に上った。(158人に加えて、生還された後日、自殺された方が1名いる。)一般的に男性と比べて体重の軽い傾向にある女性に、より被害が集中したとみられる。今次事故における犠牲者の多くは窒息死や圧死したとみられるが、立ったままの状態で意識不明となった人も数多くいるとの証言が出ている。

図表2 死亡者の内訳

出典:韓国政府発表資料[3]をもとに弊社作成

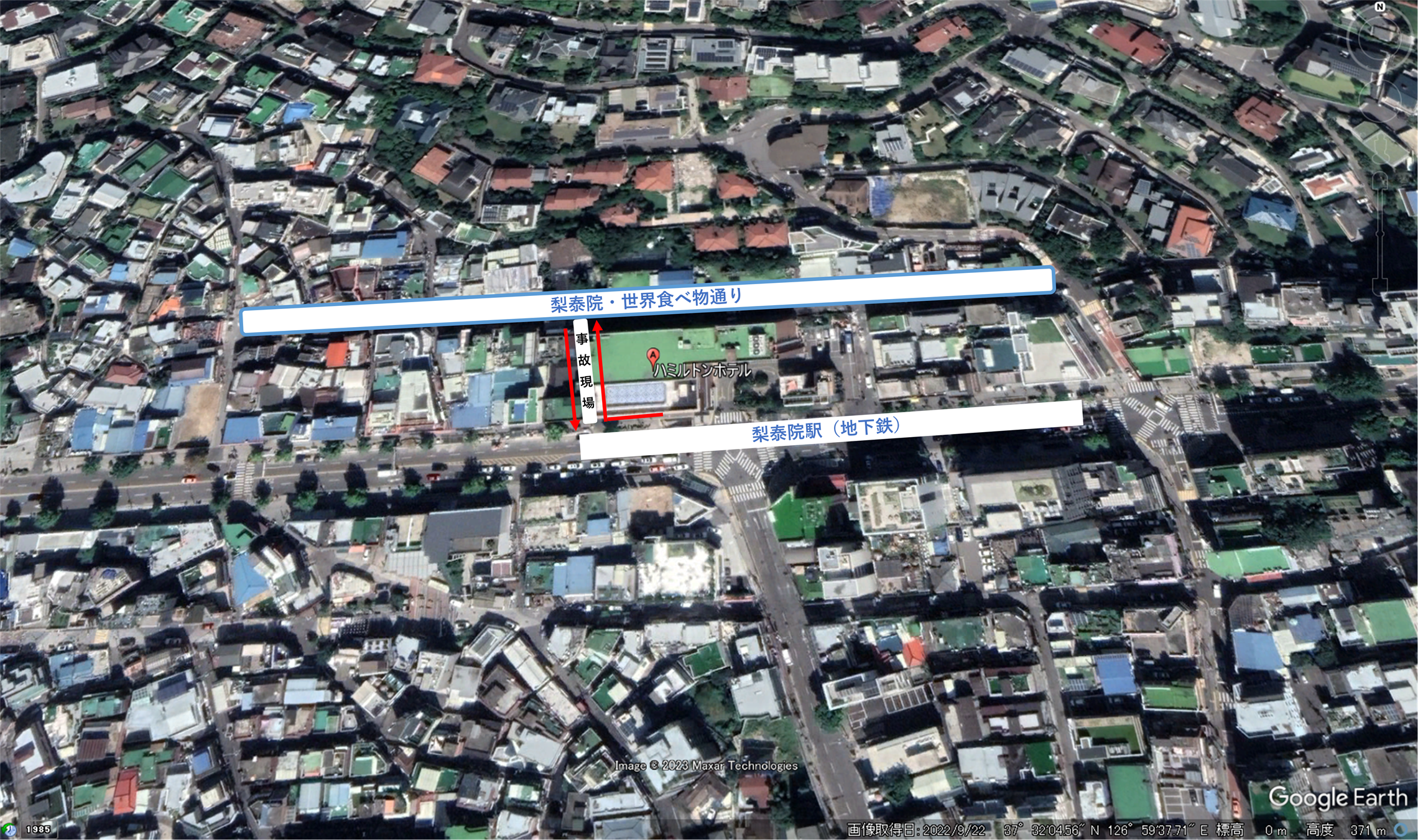

梨泰院地区は、観光特区に指定されている韓国有数の繁華街である。ナイトクラブや多国籍の飲食店が立ち並んでいるのに加えて、最近では特に世界食べ物通りが日本でもヒットしたドラマ『梨泰院クラス』のロケ地になっていることから、日本人を含め、国内外からの観光客も多く訪れる場所となっている。今回の死亡者にも、外国籍の観光客26人が含まれている。

韓国政府によると、事故の現場となったのは、地下鉄梨泰院駅の1番出口を出てすぐの大通り(梨泰院通り)と世界食べ物通りを結ぶ狭い路地で、幅3.2m、長さ40m、駅に向かって緩やかな下り坂となっている場所である。死傷者約300人の大多数が、現場の坂道の中腹の幅3.2メートル、全長5.7メートル、面積18.2平方メートル(約10畳に相当)の狭い範囲に集中し、六、七重に折り重なって倒れていたとされる。なお、同地区は街全体として坂も多くなっている。

図表3 事故の現場

出典:報道を基に弊社作成

(2) 事故の主な原因

被害拡大の原因として、以下のような点が考察されている。ただし、これらは、どれかひとつだけが事故の決定打となったわけではなく、それぞれが複雑に絡み合い、リスクが顕在化して大きな事故に発展したものと考えられる。2023年3月現在も捜査当局による、防犯カメラ映像の解析や周辺への聞き取り、SNS上の画像分析及び研究機関との合同鑑識等により事故の原因の調査が続けられている。

当日を迎えるにあたっての準備不足

①地域の飲食店・ホテル等(本来であれば主催者)の目線

- 明確な主催者が存在しないことによる、責任の所在の曖昧さ(韓国では、大規模イベントの主催者には安全対策計画の提出が義務づけられているが、各店舗が独自に行うイベントの集合体だったため、対象が存在しなかった)

- 明確な主催者が存在しないことを踏まえた、同地区の飲食店・ホテルによる、地域としての準備や連携の不十分さ

- 事故現場周辺での違法な増築等(建築を許される限界線を越えて構造物を設置していたり、あるいは無断増築されていた箇所があり、路地の幅が狭まっていた)

②行政の目線

- 警察による事前の警備計画等の不十分さ(群集管理ではなく、治安関連の取締に重点を置いた配置となっており、警備の人数も集まった人の数に対して少なかった)

- 明確な主催者が存在しないことを踏まえた、同地区の飲食店・ホテルに対する呼びかけ等の不十分さ

③参加者の目線

- 多くの人が押し寄せるイベントに対する参加者の危機感の低さ(10代20代が大部分を占め、雑踏事故等に関する認識が甘かった)

④地理的条件等

- 現場の狭い坂を一方通行とすることができず、両方向からの人流がぶつかり合うこととなっていた(地下鉄の駅から繁華街へ向かう人と、反対に繁華街から駅に向かう人の動線がぶつかったと言われている)

- 傾斜が約11度の坂であったことから、雑踏事故が起こりやすい状況となっていた(この場合立っているだけでも体重の2割程度の力で下に引っ張られるとされる)

- 路地では足下に酒瓶などが転がり、液体もこぼれていたため滑りやすくなっていた

危険が感知され始めてからの対応の遅れ等による被害拡大

①地域の飲食店・ホテル等(本来であれば主催者)の目線

- 一部の店では、中に入ろうとした人を追い返していたため、道路上の密度が高まった

- 狭い地区での事故により救出活動および救急搬送に時間がかかった

②行政の目線

- 事故発生前から多数の警察・消防への通報があったにもかかわらず、組織としての危機感が低く、対応が後手にまわった

- 警察や自治体の意思決定者による事態の把握、対応指示が不適切だった

- イベントの開催に伴い、車道まで人があふれていたため、救急車や警察車両が現場に中々近づけず、また車両から降りた後も人波により現場到着に時間がかかった

③ 参加者の目線

- 有名人が来店しているという噂を聞いて、現場に殺到した参加者が多数いた

- 一部の参加者は、危険な状況を察知しながらも、引き返すことを選ばなかった

- 混乱の中で、互いに押しあうような状況が発生していたとの証言もある

- ハロウィンのイベントという混乱の中で、大事故の発生に気づかない人が現場周辺にも多数存在した

- 警察官のコスチューム等を着用している参加者もおり、衣装か本物の警察官なのかわからず混乱を加速させた

④応急救護活動

- 現場の密度があまりに高く、下敷きになった被害者を救出することが非常に困難になった

- 死傷者の数が膨大で、応急救護活動に時間がかかった

2.雑踏事故発生のポイント

本章では、改めて雑踏事故が発生するメカニズムと、きっかけとなりやすい箇所・ケース、過去事例について整理する。

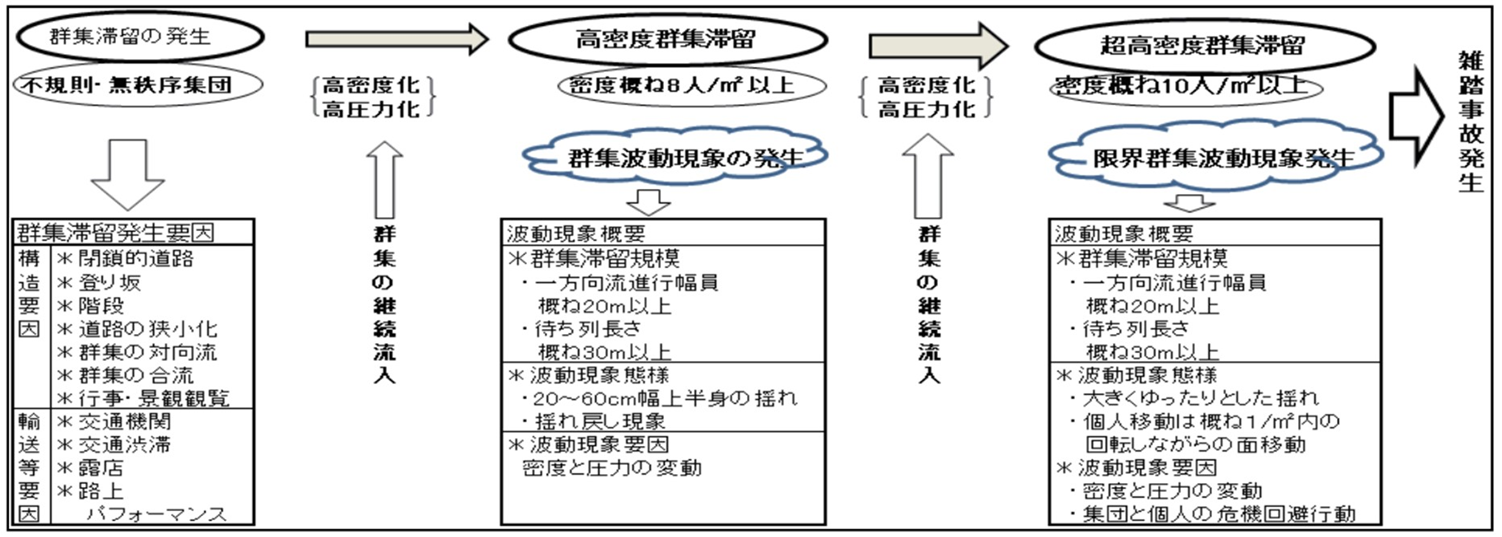

(1) 発生のメカニズム

基本的には、限られたスペースに許容される人員数を超える人間が滞留することで雑踏事故は発生すると考えられている。一般的に群集密度おおむね8人/㎡で「高密度群集滞留」となり、“密度と圧力分布の差異に起因し、個人の意思に関係なく群集の揺れ「群集波動現象」が発生する。[4]“この状態から後続群集が継続流入しておおむね10人/㎡以上の「超高密度群集滞留」に至ると、“個人と集団による危機回避行動(パニック)により複雑な限界群集波動現象が発生して転倒などによる雑踏事故が発生する。[5]“韓国の事故においても、映像等から、10人/㎡以上の「超高密度群集滞留」となり、限界群集波動現象が起きている様子が確認されている。

以下に参考文献より、「高密度群集滞留から超高密度群集滞留を経て雑踏事故に至る群集滞留の拡大過程」の図を引用する。

図表4 高密度群集滞留から超高密度群集滞留を経て雑踏事故に至る群集滞留の拡大過程

出典:「雑踏事故に至る高密度群集滞留下での群集波動現象に関する研究-大規模イベント事例分析を通じてー」貝辻正利、北後明彦、2012年

(2) 雑踏事故のきっかけとなりやすい箇所

雑踏事故が比較的起こりやすい場所というものがある。イベント等の開催においては、このような危険個所を重点的に確認し、予め必要なハード対策やソフト対策を講じておくことが重要となる。

実際に、今次事故においても、多くの方が亡くなった現場は「緩やかな下り坂」の中腹であり、その坂の「出入口」に該当する坂上は「世界食べ物通り」と合流し、坂下は駅入り口に向かう「梨泰院通り」と合流することから人流のぶつかり合いや滞留が発生していた。

| 箇所 | 事故のきっかけとなるポイント |

| 出入口 |

|

| 階段・段差・坂 |

|

| エスカレーター |

|

| 曲がり角・死角 |

|

| 歩道橋・橋 |

|

| 交差点 |

|

出典:弊社作成

(3) 群衆管理の難易度を左右する要因

次に、イベントの性質を踏まえて、群衆管理の難易度がどの程度であるのかの把握が重要となる。開催されるイベントがどのような前提になっているか等で、群集管理の難易度も変わってくる。あくまでも一例ではあるが、以下のような項目でイベントにおける群集管理の難易度を確認することができる。難易度の高い項目が多い場合は、計画自体を見直し、リスクを低減する対応がどの項目において可能なのかを検討する必要がある。

今次事故を振り返ってみると、既述のとおり「事故発生当時は、同地区付近に10万人以上が詰めかけていたとされる」こと、通常時とは比べ物にならないほどの参加者数に膨れ上がったのに対してエリアのキャパシティが狭かったこと、主催者が存在しないことで参加者の行動自由度は高かったこと(行動を制約されるような場面がほとんどなかったこと)、ハロウィンというテーマで参加者の熱狂度・興奮度も高く、飲酒していた人も多かったことなど、群集管理を難しくする要素の多いイベントであったことが伺える。

| 難易度低 | 影響する項目 | 難易度高 |

| 少ない | 参加者数 | 多い |

| 低い | 参加者の行動自由度 | 高い |

| 均一 | 参加者の国籍 | 多様 |

| 低い | 参加者の熱狂度・興奮度 | 高い |

| 広い | 参加者数に対する会場の広さ | 狭い |

| 不可 | 火気使用可否 | 可能 |

| 不可 | 飲酒可否 | 可能 |

| 低い | 天候影響度(屋外かどうか) | 高い |

| 多い | 運営側の対応人員数 | 少ない |

| 多い | 運営側の安全管理に係る予算 | 少ない |

出典:弊社作成

(4) 近年の雑踏事故事例

前項(2)と前々項(3)では今次事故についても言及したが、その他大きな雑踏事故の事例としては、以下の図表7に示すとおりである。これらの事故から得られた教訓は今日に引き継がれている非常に貴重なものであり、特に日本とドイツの事例では、超高密度群集滞留により群集雪崩が発生したことが確認されている。なお、今次事故でも、超高密度群集滞留が発生していたとされる。ただし、過去の事故と比較しても、改めて今回の韓国での死傷者数(158人が死亡、194人が負傷)の多さが浮き彫りになっている。

一方で、イタリアやインドネシアの事例では、滞留密度がそこまで高くならなくとも、何らかのきっかけでパニックが発生すれば大事故が起こりかねない状況が示唆されている。いずれもサッカー観戦の現場で、比較的参加者の熱狂度や興奮度の高い場所で発生している。また、インドネシアの事例では、観客が出口への殺到したことで事故が発生しており、現場の状況と事故の起こりやすい場所が掛け合わさり、死亡者が増大したと考えられる。

| 時期 | 内容 |

| 2001年7月 |

|

| 2010年7月 |

|

| 2017年6月 |

|

| 2022年10月 |

|

出典:各種報道を基に弊社作成

3.イベントを主催する際/イベントが近隣で開催される際に留意すべき対策について

本章では、韓国を含む過去の雑踏事故を踏まえて、イベントを主催する際にはどのような点に留意して進めるべきかについて述べる。また、イベント主催者には至らないまでも、近隣で大型イベントが開催された場合に近隣企業としてどのような点に留意すべきかについても、併せて触れたい。なお、主催者が不明確なイベントにおける取組みの事例としては渋谷区のハロウィンに係る取組みを参考に引用する。

(1) イベント等の情報把握と事前準備

雑踏事故を防ぐためには、あるいは雑踏事故に巻き込まれるのを防ぐためには、事前の情報把握とその情報に基づく準備が最も重要である。自社が主催する、あるいは自社の周辺で開催されるイベント等がある場合には、その情報が入った段階から必要な備えを行うことが求められる。以下に主な対策について整理する。なお、以下はあくまでも一般的な事項であることから、イベントの規模に応じて、専門家や警備会社・イベント運営会社にも相談しながら「自主警備計画」を策定したうえで、地元警察や地域と、イベント内容や現地の状況に応じた協議や検討を行うことが望ましい。

①主催者としての対応

イベント等の安全に係る責任範囲を確認する

自社が主催する場合は、安全に係る対応の責任範囲を明確とする。他社・他組織との合同開催の場合は、責任の所在が曖昧にならないように、役割分担を含めた、より丁寧な確認・協議が必要となる。また、イベントの種類や規模によっては、地元の自治体、警察・消防、近隣駅等とも連携し、安全確保のための体制を構築する必要がある。

イベント等における群集管理の難易度を確認する

群集管理の観点から、どの程度の危険性があるのか、あるいは群衆管理における難易度がどの程度であるのかの把握が重要となる。前章で述べたように、開催されるイベントの内容によって群集管理の難易度も変わってくる。前章の「図表6 群集管理の難易度に影響する主な項目」を活用して、イベントにおける群集管理の難易度を確認し、難易度の高い項目が多いと判断されるイベントについては、特に事前対策を徹底しておく必要性がある。

なお、渋谷区の事例では、区が「来街を控えるように呼びかけ(参加者数の抑制)」、「駅周辺での路上飲酒を禁止(飲酒に一部制限をかける)」、「区職員を例年より多く動員(対応人員の増強)」といった対応により、群衆管理の難易度を下げるための取組みが行われた。

イベント等における集客人数を予測する

安全のためには、イベントにおける来場者数をできるだけ正確に予測する必要がある。来場者数を踏まえて対応を検討し、安全を確保できる人数規模を明確にしておくことで、一定の基準を超えた場合には入場や移動を制限する等の対応策を含めて予め定めておくことができる。なお、チケット販売等により正確な人数規模がほぼ予測できるものであれば対応しやすいが、屋外の開放型でチケットもなく、天候等にも影響されるイベントでは非常に予測が難しくなる。後者においても、安全を確保できる人数規模を明確にし、この基準を超えた場合にはどのように対応するのか決めておくことが重要である。後段の「当日の対応」で触れるが、イベントそのものの中止を判断することも含めて検討しておく。

イベント等における会場空間における計画を確認する

予定しているイベントの性質に応じた会場内のレイアウトや運営要領を明確にする必要がある。前章で述べたように、開催されるイベントの内容によって群集管理の難易度も変わってくる。前章の「図表5 雑踏事故のきっかけとなりやすい箇所」を活用して、会場内の危険箇所を確認し、当該場所には注意喚起の掲示をしたり、人員を厚めに配備して声掛けをする等により、事故を未然に防ぐための対策を徹底しておく必要性がある。

なお、会場内が着席型なのか、自由に動き回れる形態なのかにより、群集管理の難易度が変わってくる。また、一定時間のパフォーマンス等を観覧しに集まってくるのか、幅広い時間帯に自由に出入りする内容なのかにもよって対策は変わってくる。例えば、スポーツや演劇の観戦であれば、開始前・終了直後という特定の時間帯に大きな移動の波が立つことになるため、その時間帯の特定の流動にフォーカスした対応が必要となる。そのような場合には、座席番号等に紐づける形で、「出入口を指定する」あるいは「分散入場・分散退場を行う」等により、混雑を軽減できる。

イベント等における会場周辺の流動を予測する

多くの参加者が見込まれるイベントにおいては、会場周辺の人流についてもある程度予測して、会場周辺の関係者(警察・消防・鉄道会社・近隣企業等)に対して、事前の情報共有及び協力依頼を行うといった、主催者として事故の未然防止に責任を持った対応を行う必要がある。

これらにはイベントの性質に加えて、会場の立地が大きく影響する。例えば、近隣の利用可能な公共交通機関はいくつあり、駅等のキャパシティはどのレベルであるのかによって採るべき対策が異なる。また、会場までの経路上の地形で、信号・歩道橋・橋・エレベーター・エスカレーター・段差・坂・曲がり角などの数や、道幅はどの程度なのか(最も狭くなる場所はどこでどの程度なのか)といった事項を確認し、ピーク時を念頭に対応を検討することが求められる。主催者としては、「イベント会場の中」だけに目を向けるのではなく、「周辺地域」への影響も考慮して情報発信を行うことで、イベント全体の安全確保がより強固なものになる点を念頭に置いておきたい。

参加者に対する事前の広報活動を行う

多くの参加者が見込まれるイベントにおいては、参加者に対しても事前に十分な情報を共有し、適切な行動を促すことが重要となる。例えば、特定の時間帯や場所にピークが立ち危険が高まる恐れがある場合には、分散来場や分散退場への協力を依頼する等が考えられる。また利用駅等についても、分散のため、最寄り駅以外の活用を呼び掛ける等がある。

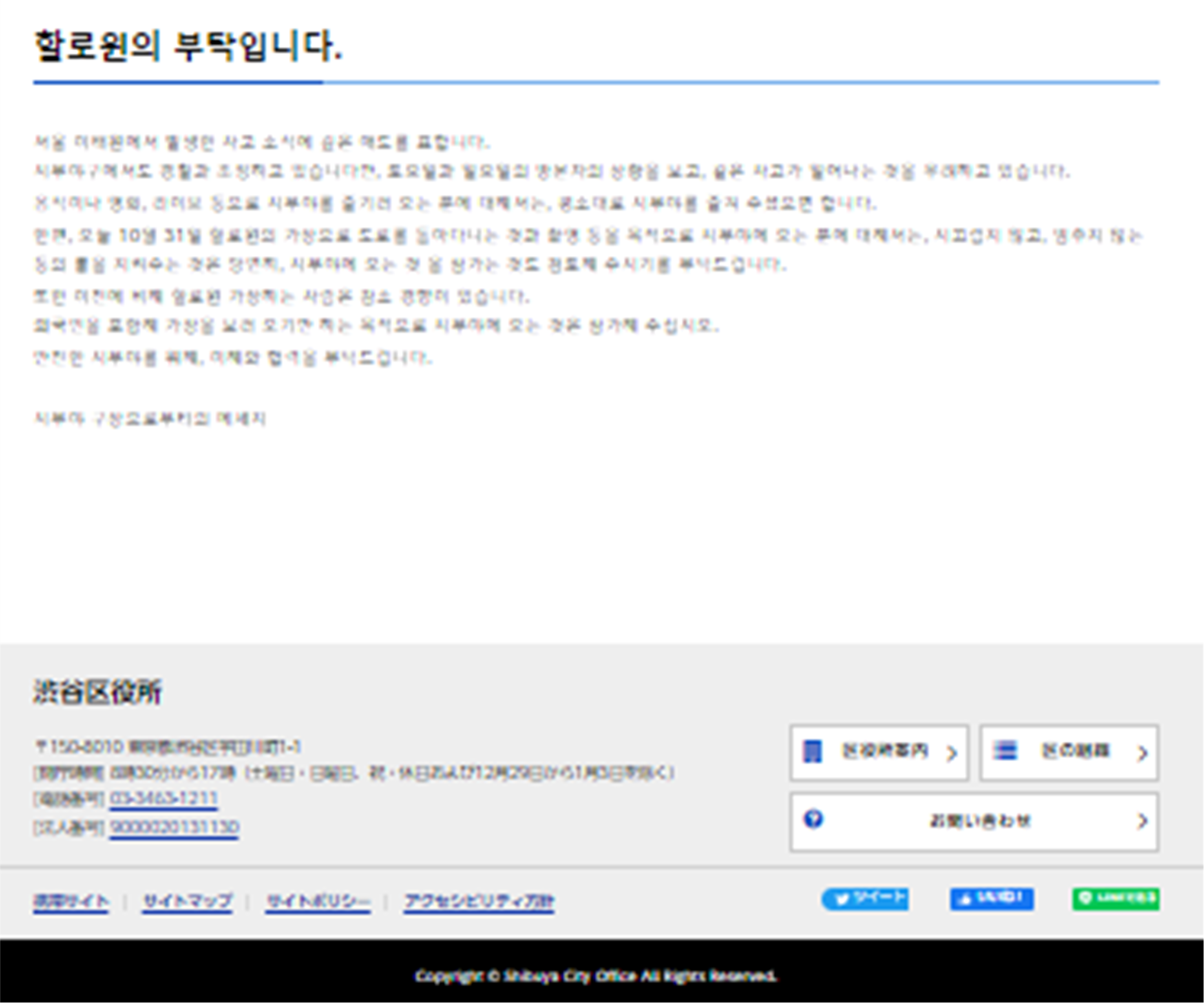

なお、主催者ではないが、2022年10月31日韓国の事故を受けて渋谷区はHP上で「飲食や映画、ライブなどで渋谷を楽しみに来る方には通常通り渋谷を楽しんでいただきたいと思う一方で、本日ハロウィーンの仮装での練り歩きや撮影などを目的に渋谷へ来る方については、騒がない、立ち止まらないなどのルールを守っていただくことは当然として、来街を控えることもご検討いただくよう改めてお願いいたします。また、以前に比べ、仮装する方は減少傾向にあります。外国の方も含め、ただ仮装を見に来るだけの野次馬的な目的での来街はお控えください。安全な渋谷のために、ご理解ご協力をお願いいたします。」と区長名で呼びかけを行った。また、この呼びかけが、日本語・英語・韓国語の多言語で行われた点も特筆すべきと考える。

図表8 来場抑制呼びかけの事例(渋谷区)

出典:渋谷区HP[6]

緊急時の対応ルートを確保する

急病人・事故等の発生に備えて、傷病者対応ルート、警察消防侵入ルートを確保できるように自主警備計画を立てておく必要がある。万が一、緊急時の対応ルートを常時確保しておくことが難しい場合でも、緊急時には速やかに当該ルートを確保するための対応がとれるようにしておく必要がある。そのような場合に備えて、スムーズに人流の誘導が行えるように、ロープ・ホイッスル・拡声器等の備品を用意しておくとよい。

②主催者以外の対応

イベント等の主催者を確認する

自社が主催する場合以外でも、自社の周辺で開催されるイベントについて、誰が主催者であるかを把握し、必要と思われる情報共有や連携を行う意識が求められる。なお、今回の事故のような主催者が存在しない、あるいは曖昧なイベントが企画されている場合は、自治体や警察に問い合わせたりしながら、地域での連携を模索することが望ましい。

自社独自の対応を検討する

当該イベント開催日時を念頭に、少なくとも自社従業員や関係者・顧客等の安全を担保するため、独自の行動制限やルールを検討する必要性について検討が求められる。例えば、営業時間や勤務時間をずらす、場合によっては、特定日時の営業を中止することや従業員の勤務体系をリモートワークに切り替える等が考えられる。

渋谷区では路上飲酒禁止エリア付近の酒類販売事業者による「酒類販売自粛」という形での協力が行われた。また、商店街フラッグや看板、またサイネージなどを活用したマナー向上への呼びかけも街全体で行われた。

その他に大型イベントへの対応では、無観客となり実際には影響が小さかったが、東京オリンピック・パラリンピック2020大会では、大手企業であるNEC等が五輪期間中、全社一斉の集中休日を1週間設けたり、全社員が原則、在宅勤務を1週間行ったりする取り組みでの協力を表明していた。

(2) イベント当日の対応

どれ程準備が周到であったとしても、当日には不測の事態が発生する可能性がある。当日は、監視カメラや人等によりモニタリングを実施し、群集の滞留が発生した場合には、できるだけ早期に解消し、事故を予防するための対応に着手することが重要である。一方で、雑踏事故においては「急な計画変更」が大きな事故を引き起こす恐れがある点に注意が必要である。従って、当日の対応であっても、その場で考え決めるようなことは避け、事前の計画段階で対応について十分に検討しておき、各対策を発動するトリガーのみを設定しておくことが求められる。例えば、「来場者が〇人を超えた場合」、「行列が~ラインを超えた場合」などが考えられる。

①主催者の対応

運営要員の増員

予測を超える参加者が来場した場合には、特に危険が予想される場所を中心に、対処要員を増員することが考えられる。また、その際には無線や拡声器等の装備を対処要員に持たせられるように十分に準備しておく必要がある。なお、これらの要員については、適切な資格(雑踏警備業務検定等)保持者、かつ一定程度の経験値を持つ者を配置することが望ましい。

参加者の行動規制

予測を超える参加者が来場した場合には、会場や駅等において「入場規制」を行うことが考えられる。ただし、これらの規制は会場内のみならず、会場を出た後も含めて、関係組織が協力し合うことが重要である。各自がバラバラに対応すると、新たに別の場所で滞留が発生し、雑踏事故を起こしかねない危険がある点に留意が必要である。

退場においては、エリアごとの分散退場も有効であり、出口に近いエリアから順次退場することで、効率的に人を動かすことが可能となる。一方で繰り返しになるが、これらの対応については、当日突然決めるのではなく、予め関係者間で十分に計画されており、連携がスムーズに行われることが非常に重要である。

- 【例】

- 待機列が定められた枠線の部分を越えた段階で、○○横のスペースへ誘導し、ロープを張る

- 〇名を超えた段階で、無線連絡後、館内放送と拡声器の両方を使って「×××」というアナウンスを実施

運営内容の変更

参加者の興奮状態が高まっており、運営側でのコントロールが及ばない危険がある場合には、予定していたプログラム等を変更せざるを得ない場合がある。特定の人や場所に参加者が殺到しそうな場合等は、責任者による当該プログラムの変更・延期・中止の判断が求められる。さらに、事態が非常に深刻な場合は、イベント自体の中断・延期・中止も視野に入れる必要がある。いずれの場合においても、どのような段階で、誰がどのように意思決定し、どのように全体に周知徹底するのかを予め関係者間で合意しておくことが肝要である。

例えば、2012年12月21日~28日に予定されていた東京駅丸の内駅舎でのプロジェクションマッピングについては、あまりの混雑により12月23日に会期途中でイベントが中止された。人命の安全に係るような危険な状態が続く場合には、イベントそのものを中止する可能性も踏まえて準備しておく必要がある。

- 【例】

- 有名人による登壇のキャンセル

- 予定していた表彰式や記者会見等の個別プログラムのキャンセル、あるいは場所・時間の変更

- イベントそのものの中断・延期・中止

②主催者以外の対応

イベント等の開催状況を確認する

自社が主催する場合以外でも、イベント開催当日は、開催状況を確認する担当者を定め、大きな混乱等が発生していないかどうかについて、確認できるようにしておくことが望ましい。また、不測の事態が発生しているとの情報を感知した時点で、自社の対応について意思決定を行う責任者を明確にしておき、連絡が取れるように準備しておく。また。必要に応じて、従業員に対しては早めに注意喚起を行うことも重要である。

自社独自の対応を検討する

当日にイベントにおいて事故等が発生したとの情報を得た場合や、危険の可能性を感知した場合には、従業員や関係者の安全を第一とした判断を行う必要がある。早期に帰宅させる、あるいは状況によっては事態が落ち着くまでは社内に留まるように指示する等の意思決定が求められる。

4.おわりに

約3年以上続いた新型コロナウイルス感染症の影響で、長らく多くのイベント等が延期・中止されてきたが、世界的に脱コロナの流れがあり、久しぶりのイベント開催等に盛り上がりが見られる。一方で、この3年間で数多くの大型イベントの開催が控えられたことによる、現場における運営ノウハウや経験値の引き継ぎ等の滞りが発生している可能性がある。また、参加者側にも群集としての行動について、以前に比べて不慣れな面であったり久しぶりのイベントで興奮状態になりやすくなっている可能性もある。このような中で、不幸な事故が再び発生しないように、改めて、雑踏事故発生のメカニズムと一度起きかけてしまうと防ぐことが難しい点を認識し、イベント開催前から未然防止のために必要な措置を徹底されたい。事故等を未然に防ぎ、数多くのイベントが本来の価値を十分に発揮できるような環境の整備が求められている。

参考情報

執筆コンサルタント

小林 亜希

ビジネスリスク本部 主席研究員

専門分野:イベントのリスクマネジメント関連、地方公共団体、建設業、運輸業、卸・小売業、学校法人等におけるリスクマネジメント対応。

矢島 由理恵

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:製造、サービス(小売)、教育機関等に対する事業継続計画策定、危機対応訓練、国内外の危機管理マニュアルの策定等のコンサルティングに従事。

参考文献

『雑踏警備の手引き』 兵庫県警 2002年

『渋滞学』 西成活裕 株式会社新潮社 2006年

『雑踏事故に至る高密度群集滞留下での群集波動現象に関する研究-大規模イベント事例分析を通じてー」 貝辻正利、北後明彦 2012年

『イベントを安心して楽しんでいただくために』 貝辻正利 講談社エディトリアル 2014年

脚注

| [1] | 東京都HP「【1月27日から】イベントの開催制限等について」 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1022152.html |

| [2] | 2022年12月2日時点韓国の政府発表 https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000336&nttId=97074#none |

| [3] | 同上 https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000336&nttId=97074#none |

| [4] | 『イベントを安心して楽しんでいただくために』 貝辻正利 講談社エディトリアル 2014年, p48 |

| [5] | 同上 |

| [6] | 渋谷区HP(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/20221031.html) |