東京都「首都直下地震等による東京の被害想定」見直しの概要(令和4年5月25日公表)と、企業防災に与える影響

- 自然災害

- 経営・マネジメント

2022/8/5

目次

- 今回の東京都想定における想定地震

- 主要想定地震における被害・影響

- 企業に求められる対策

- おわりに

東京都「首都直下地震等による東京の被害想定」見直しの概要(令和4年5月25日公表)[1]と、企業防災に与える影響 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:新規事業開発、業務/IT改革、企業リスク管理、海外現地法人管理

東 隆裕

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:企業リスク管理(特に、防災・事業継続管理)

東京都防災会議は2022年5月25日、首都直下地震等の被害想定を約10年ぶりに見直し、「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」(以降、「今回の想定」)を公表した。被害想定見直しについて、東京都は「この10年間の様々な変化や最新の科学的知見を踏まえ、首都直下地震等発生時の被害の全体像を明確化するとともに、今後の都の防災対策の立案の基礎とするため」としている。想定被災地域における建物・設備やインフラ・ライフラインの強靭化や、2016年の熊本地震や2018年の大阪府北部地震、北海道胆振東部地震など近年の大地震で得られた教訓が今回の想定には反映されている。

物的・人的被害規模ともに最大となる都心南部直下地震について、2012年に公表された被害想定(以下、「前回の想定」)における「東京湾北部地震」と今回の想定を比較すると、物的被害・人的被害とも3~4割の減少となった。しかしながら、エレベーターの停止台数が約3倍となったこと、また、時間経過に伴う被害様相の変化や復旧の進行の様子がより具体的に記述される中でインフラ・ライフラインの復旧が長期化する可能性や、それに伴う生活への影響がより厳しめに記述されている。さらに、「震災関連死」、「複合災害」の発生など、近年様々な研究機関等から指摘されているリスクにも言及がなされている。死者数が減少したからといって安心はできず、新たに発表された影響を踏まえ、企業にはさらなる対策が必要なことが明らかになった。

本稿は、「今回の想定」の中から特に企業防災に関連する事項を採り上げ、それら被害・影響をわかりやすく解説するとともに、実施すべき対策について企業に提案するものである。

1.今回の東京都想定における想定地震

(1) 想定8地震

前回の想定では、東京湾北部地震、多摩直下地震、元禄型関東地震、立川断層帯地震の4地震が想定地震とされたが、今回の想定では下表の8地震が想定地震となった(図表1)。これは、2013年12月19日に中央防災会議(事務局:内閣府)が公表した「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」(以降、「国の想定」)における想定地震を強く意識したものである。国の想定と東京都の想定における名称の不整合が、首都直下型地震に対する企業・市民の理解に困難をもたらすものであると認識された結果とも推察される[2]。

| 想定地震 | 規模 | 30年以内の 発生確率 |

選定理由 |

| 都心南部直下地震 多摩東部直下地震 |

M7.3 | 70% |

|

| 都心東部直下地震 都心西部直下地震 多摩西部直下地震 |

|

||

| 立川断層帯地震 | M7.4 | 0.5~2% |

|

| 大正関東地震 | M8クラス | 0~6% |

|

| 南海トラフ巨大地震 | M9クラス | 70~80% |

|

以降では、上記8地震のうち今回の想定が特に詳述している5地震(都心南部直下地震、多摩東部直下地震、立川断層帯地震、大正関東地震、南海トラフ巨大地震)に焦点をあてる。

(2) 今回の想定が特に詳述している5地震

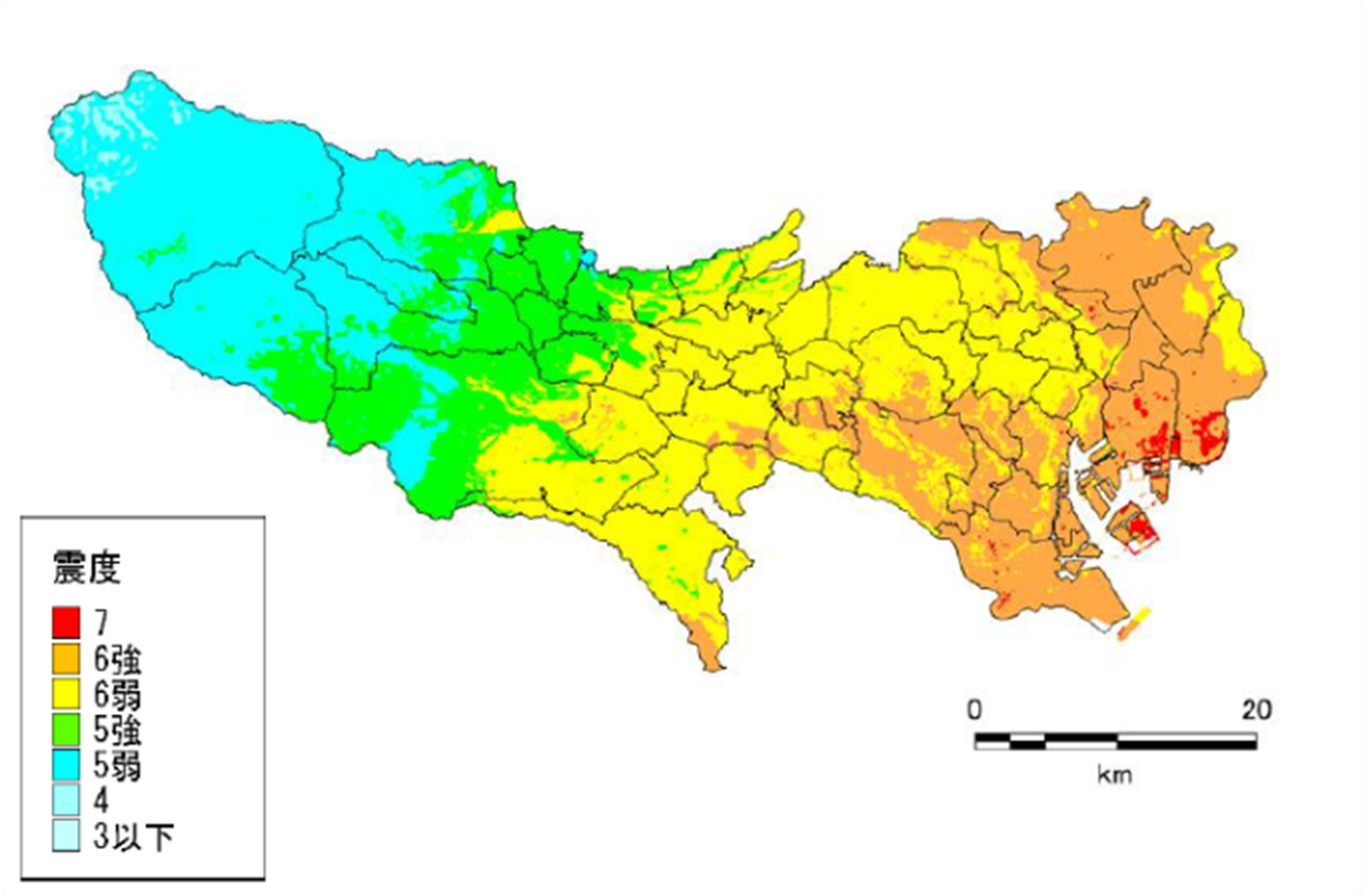

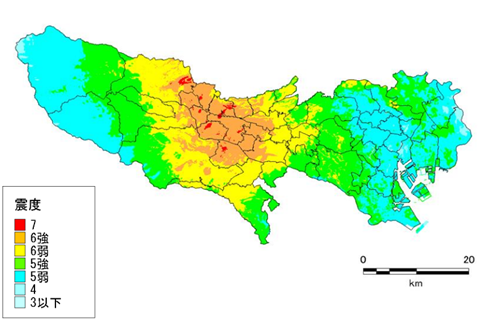

| ①都心南部直下地震 都心南部直下地震は、区部の南部を震源域とするプレート内地震であり、今回の想定地震の中で都全体での被害が最大となる地震動である。震度6強以上の地域は、区部東部や区部南西部を中心に分布する。震度7の面積は約14㎢、震度6強の面積は約388㎢である。 |

|

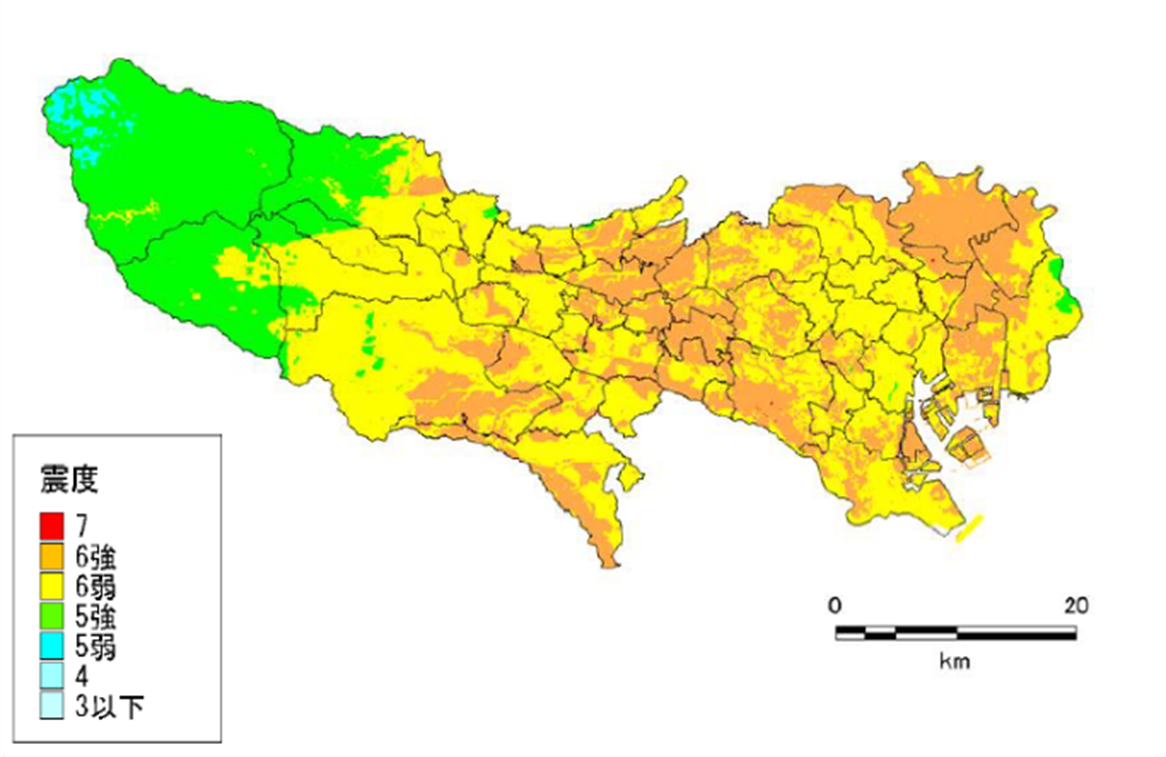

| ②多摩東部直下地震 多摩地域の東部を震源域とするプレート内地震であり、多摩地域に大きな影響を及ぼすおそれのある地震として想定している。震度6強以上の地域は、多摩地域に加えて、区部東部を含めて広く分布する。震度7の面積はごくわずかであり、震度6強の面積は約485㎢である。 |

|

| ③立川断層帯地震 活断層を震源とする地震であり、震度6強以上の発生は多摩地域に限定されている。震度7の面積は約8㎢、震度6強の面積は約199㎢である。なお、断層モデルは前回の想定時と同一であるが、前回の想定時よりも震度6強以上の面積が小さい。これは地盤モデルの更新によるものと考えられる。 |

|

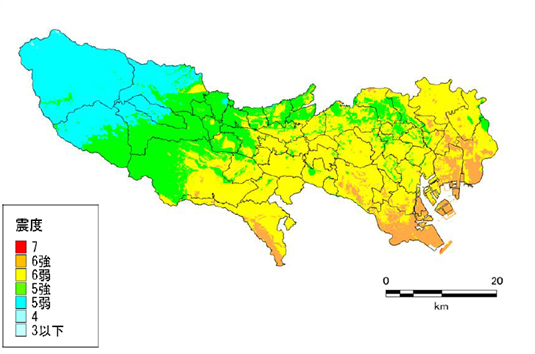

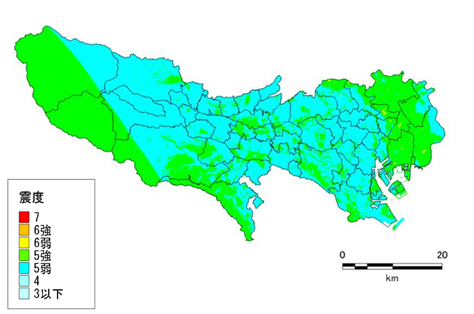

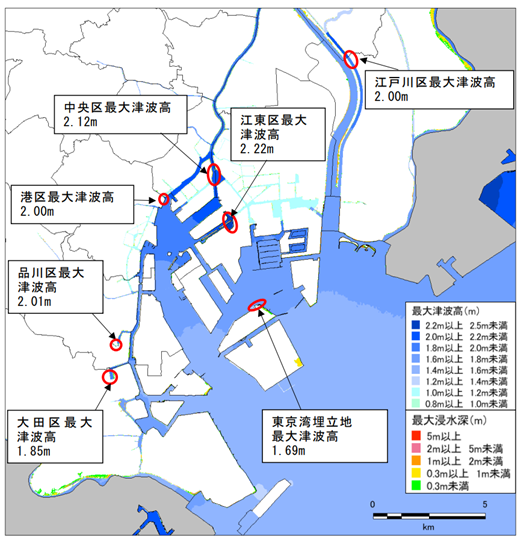

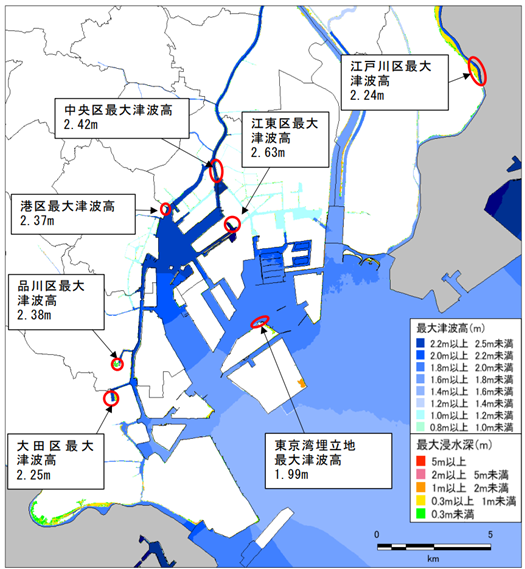

| ④大正関東地震 海溝型地震であり、震源域に近い東京の南側において地表震度が大きい。震度7の面積はごくわずかであり、震度6強の面積は約142㎢である。区部南部や東部、町田市等において、震度6強の地域がみられる。 東京都区部では、地震発生後91.7分後に江戸川区に2m、153.8分後に江東区に2.22mの最大津波高が到達するなどし、江東区の東京湾埋め立て地域に0.3m以上~1m未満、江戸川区及び大田区の河川流域に0.3m以上~1m未満の浸水をもたらす。 |

|

| ⑤南海トラフ巨大地震 海溝型地震であり震源域が遠いため、都内では震度6強以上の揺れは発生しないと想定される。 東京都区部では、地震発生後236.6分後に江戸川区に2.24m、206.6分後に江東区に2.63mの最大津波高が到達するなどし、江東区の東京湾埋め立て地域に0.3m~1m未満、江戸川区及び大田区の河川流域に0.3m未満~1m未満の浸水をもたらす[3]。 |

|

| 大正関東地震 | 南海トラフ巨大地震 |

|

|

| 図表2 津波高・最大浸水深の想定 | |

2.主要想定地震における被害・影響

(1) 被害・影響の概要

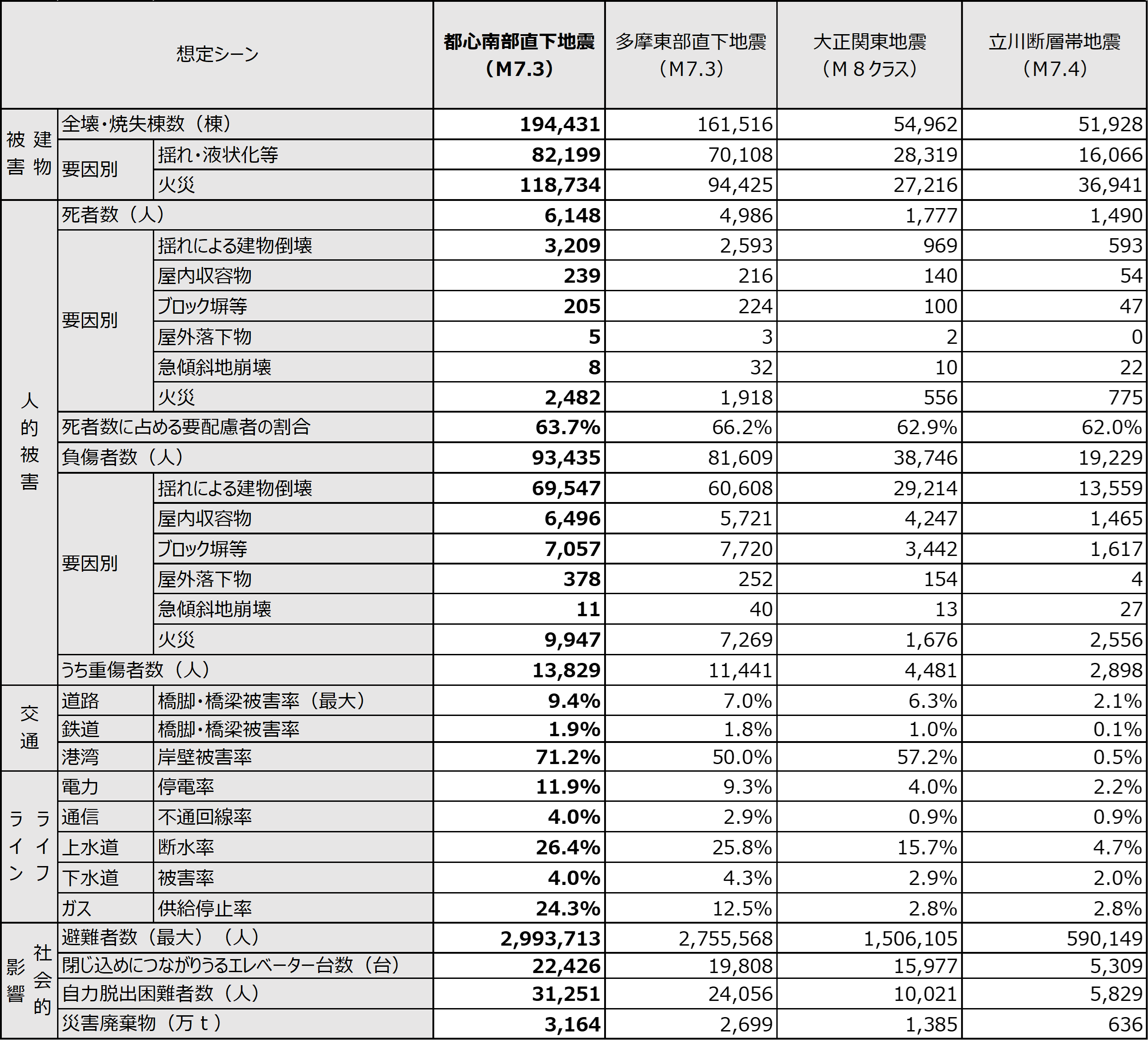

都心南部直下地震、多摩東部直下地震、大正関東地震、立川断層帯地震、の4地震についてはいずれも、冬の夕方、風速8m/sの条件下で発生する地震が最も被害・影響が大きいとしている。以下は4地震における主要な被害・影響の比較である。ほとんどの項目で都心南部直下地震の被害・影響が大きいことから、東京都区部に拠点を置く企業においては、当該地震を主に想定して備えを講じることが推奨される。

図表3 4地震における主要な被害・影響の比較[4]

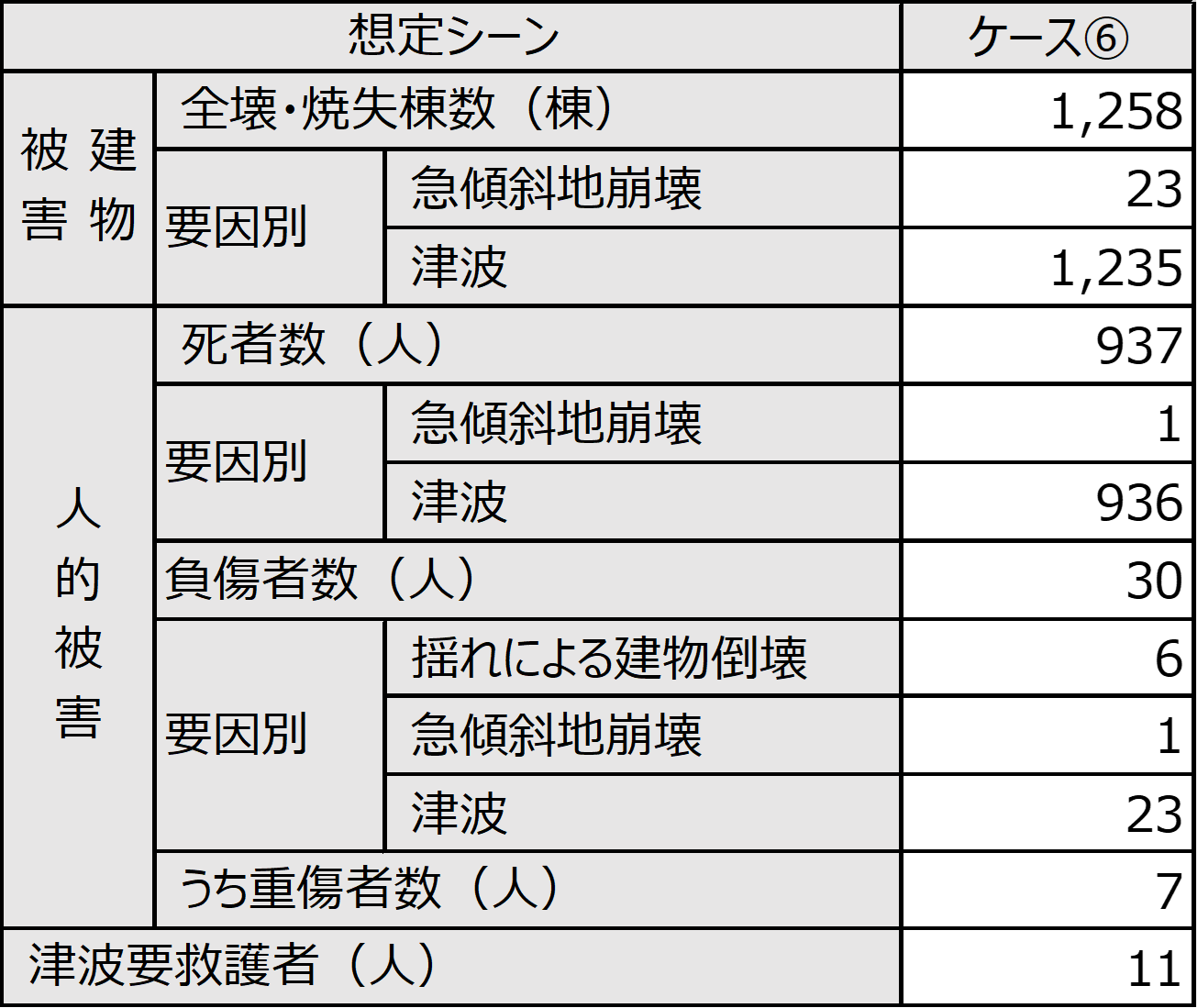

南海トラフ巨大地震については、国の中央防災会議「南海トラフの巨大地震モデル検討会」より2012年に公表された11ケースの津波モデルのうち、「ケース⑥【「駿河湾~紀伊半島沖」に「大すべり域+(超大すべり域、分岐断層)を設定】」において、冬の早朝に発生する場合が最も被害・影響が大きいとしている。以下は南海トラフ巨大地震における主要な被害・影響である。エレベーター閉じ込めや長周期地震動の被害・影響は東京都区部で発生するものの、死者のほとんどは島しょ部に到達する津波によるものである。(したがって、以降では南海トラフ地震は言及の対象からは除外する)

図表4 南海トラフ巨大地震における主要な被害・影響の比較[5]

(2) 前回の想定と今回の想定との比較(定量比較)

前回の想定で被害・影響が最も大きい「東京湾北部地震」と、今回の想定で被害・影響が最も大きい「都心南部直下地震」における被害・影響を比較する。

①建物被害・人的被害

想定が多少異なるため厳密な比較は困難であるが、物的被害・人的被害とも、前回被害想定より推計値が全般的に減少しており、建物被害・人的被害とも3~4割の減少となった。

| 項目 | 前回の想定 | 今回の想定 | 増減率 |

| 建物全壊・焼失 | 304,300棟 | 194,431棟 | -36% |

| 死者数 | 9,641人 | 6,148人 | -36% |

| 負傷者 | 147,611人 | 93,435人 | -37% |

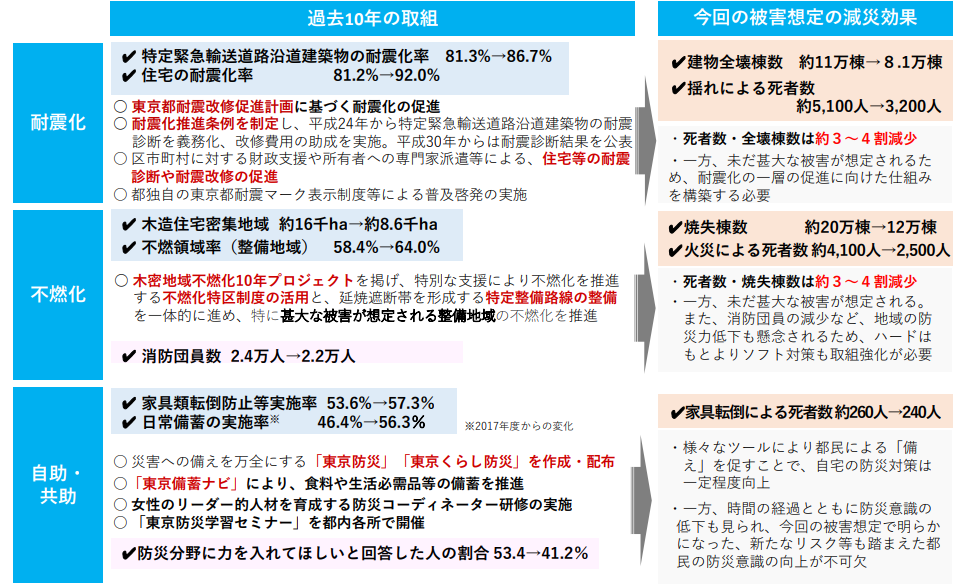

今回の想定には「10年間の主な取組と減災効果」が参考資料として添付されているが、これにより想定被害が小さくなった要因を読み取ることができる。1981年以前のいわゆる「旧耐震基準」[6]で建設された住宅の建て替えが進み、住宅の耐震化率が81.2%から92%に上昇したことで揺れによる想定死者数が減少したこと、加えて木造密集地域が約16千ヘクタールから約8.6千ヘクタールに半減したことで、消防車が火災発生地域に進入できない地域が減少し、火災による想定死者数が減少したことが大きい。[7]

図表6 東京都「10年間の主な取組と減災効果」

②地震がもたらす影響

首都直下地震がもたらす影響については、前回の想定よりも大きくなったものや、新たに追加された影響項目がある。

前回の想定よりも影響が大きくなったのが、建物内に設置されているエレベーターの停止台数である。今回の想定では、都内におけるエレベーターの停止台数を約166,000台としたうえで、人の閉じ込めにつながり得る停止台数を22,426台と推計した(前回の想定に対し約3倍。閉じ込め率13.5%)。これは、2018年に発生した大阪府北部地震における実態などを踏まえ、地震時管制運転装置[8]が作動して停止するエレベーターのうち、閉じ込めが発生する割合を高く見積もった結果である。

また、都をはじめ各都道府県は、震災時に避難や救助・救急活動、消火活動、緊急物資輸送等を行う緊急車両が通行する幹線道路として、「緊急輸送道路」を設定しているが、この緊急輸送道路の総延長に占める渋滞区間の割合も前回想定から増加させた。この理由として東京都は、特に震度6強以上のエリアでは、都内の高速道路、環状七号線、環状八号線、第一・第二京浜、甲州街道など主要な幹線道路及び各区市町村庁舎への連絡に必要な道路として指定された「特定緊急輸送道路」の沿道で建築物の倒壊が断続的に生じ交通支障につながる可能性があり、その影響が「緊急輸送道路」全体の渋滞増につながることを想定している。

| 項目 | 前回の想定 | 今回の想定 | 増減率 |

| 閉じ込めにつながり得るエレベーターの停止台数 | 7,473台 | 22,426台 | +200% |

| 緊急輸送道路の渋滞区間割合(上り)[9] | 30.7% | 40.2% | - |

| 緊急輸送道路の渋滞区間割合(下り) | 29.5% | 37.9% | - |

ライフラインの被害について東京都は、電力に影響を与える配電設備の損傷、通信に影響を与える通信ケーブルの損傷、水供給に影響を与える水道管路の損傷、低圧ガスの安全停止[10]等に伴うそれぞれの供給停止率を定量的に算出しているが、電力に影響を与える発電設備の損傷、通信に影響を与える輻輳、水供給に影響を与える浄水施設の被災や、受水槽や給水管など利用者の給水設備の被災などは、それぞれ前回の想定よりもやや被害が軽減された結果となった。これは、10年の間に電線の地下化や通信ケーブルの耐震化、水道・ガス配管の耐震化が進展した結果が反映されたものと推察される。下表は、前回の想定と今回の想定、及び国の想定を併記したものである。国の想定は実際の供給停止率を見積もっているため、東京都の想定とは大きな乖離がみられるが、今回の想定で東京都は定性的な想定を厚くすることで、結果として復旧見通しなどの記述内容は内閣府の想定に近いものとなっている。

| 項目 | 被害率 | ||

| 前回の想定 | 今回の想定 | 国の想定 | |

| 電力 | 17.6% | 11.9% | 51% |

| 固定電話 | 7.6% | 4% | 48% |

| 携帯電話 | - | - | 46% |

| 上水道 | 34.5% | 26.4% | 31% |

| 低圧ガス(都市ガス) | 26.8% | 24.3% | 17% |

(3) 定性的な表現での被害想定

前回の想定との最も大きな違いは、数値化の困難な被害様相に関する記述が大幅に追加されたことである。前回の想定では「第1部 被害想定結果」の末尾10ページほどに留まっていたが、今回の想定では「第5章 想定される被害(定性的な被害の様相)」にて100ページほど費やされている[11]。本稿ではこのうち、企業防災に特に影響を与える電力・通信・水道・鉄道・物資・医療・治安に絞り記載する。

①電力

3日間は大規模停電が継続する可能性があり、1週間は局所的な停電が継続するとしている。1カ月後には、停電はほとんど解消されるとしている。ただし、2022年3月16日に最大震度6強を観測した福島県沖の地震では、原町火力発電所1号機、新仙台火力3号系列1、2号機が安全確保のため停止し、原町火力発電所1号機の運転が再開されたのは1カ月以上後の5月10日であった。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 1カ月後 |

| 発電所が概ね運転を停止すると、需要に対し供給能力が不足し、より広範囲な地域で停電が発生し、ブラックアウトになる可能性がある。 | 発電所の被災等により供給が低下した場合、電力事業者間で電力の融通が行われるが、供給力を超える需要が発生した場合は、大規模停電が継続する可能性がある。 | 発電所の被災等により供給が低下した場合、電力事業者間で電力の融通が行われるが、供給力を超える需要が発生した場合は、大規模停電が継続する可能性がある。 | 電柱や配電線の復旧作業の進捗に伴い、配電線の被害による停電は解消するが、その他の停電は継続する。 | 発電所の多くが復旧し、運転が再開され、停電はほとんど解消される。 |

②通信(固定電話)

固定電話は現在、従前のメタル回線によるものが4割、光ファイバーによるものが6割を占める[12]。 その光ファイバーによる固定電話は停電の影響を受け、3日間は使用できないとしている。1カ月後にはおおむね解消されるとしている。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1カ月後 |

| 電話通信(安否の問合せ等)が大量に発生し、通話の輻輳が生じる。 停電が発生した地域の通信ビルは、非常用電源により交換機等の機能が維持されるため、国、自治体の災害対策本部等の災害時優先電話は使用できる。 |

引き続き、安否の問合せ等による回線利用が多数発生するほか、警察・消防等の緊急通信や重要通信を確保するために、一般の通話を制御することから、電話がかかりにくい状態が継続する。 | 停電が発生した地域では、電源を利用する電話機(留守番電話・多機能電話(FAX複合機)・光回線利用型電話等)は使えないままである。 停電が継続している地域において、通信ビルで、交換機等の非常用電源の燃料が枯渇した場合、その機能が停止し、所管する地域の固定電話が利用できなくなる。 |

家屋、ビル、電柱等の損壊・倒壊に伴う配線網被害は、通信ケーブルの復旧作業が進み、これによる固定電話の通話機能支障は概ね解消される。 |

③通信(携帯電話)

携帯電話は、直後は音声がつながりにくく、メールやSNS等は大幅な遅配が想定される。従って、多くの企業が導入している「安否確認システム」は、人事部門など管理側が期待するようなスピード感で従業員の安否確認を進めることができないものと思料する。また、何らかの通信障害は1カ月程度継続することが想定されている。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1カ月後 |

| 通信アクセスが集中(輻輳)し、音声通話はつながりにくくなる。メールやSNS等は継続するが、サーバーへのアクセスが集中すると、大幅な遅配が発生する可能性がある。 携帯電話等の基地局は、ほぼすべてに非常用電源が整備されているため、停電が発生した場合でも機能は維持される。 |

停電により発災後1日以内に、多くの基地局で非常用電源のバッテリーが枯渇し、不通となる地域がさらに拡大する。 | 計画停電が実施される場合、基地局の停波や、自宅のWi-Fi機器の停止により、さらなる通信障害が発生する可能性がある。 | 固定電話の利用困難の解消とともに、それによる携帯電話の通話支障は多くが解消される。 |

④通信(インターネット)

停電の影響を受け、非常用電源からの電力が供給されないルーター等は停止し、結果としてインターネットは使用できなくなる。また、3日後には非常用電源からの電力が枯渇した場合、インターネットは使用できなくなる。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1カ月後 |

| 家屋、ビル、電柱等が損壊・倒壊し、通信ケーブルや携帯電話基地局が被災した地域では、インターネットは使えなくなる。 停電が起きた地域では、電源を利用するインターネット通信機器(ルーター等)は使えなくなる。 |

インターネットが利用可能な地域では、メールや SNS 等はサービスを継続するが、サーバーへのアクセスが集中すると、大幅な遅配等が発生する可能性がある。 | 停電が継続する地域では、電源を利用するインターネット通信機器(ルーター等)は使えないままである。 停電が継続する地域において、交換機等が設置されている通信ビル等の非常用電源が枯渇した場合、サーバー等の機能が停止し、固定回線が不通となり、インターネットも利用できなくなる。 |

被災箇所の延長が膨大となった場合、十分な資材の調達ができず、復旧が長期化する可能性がある。 |

⑤上水道

管路被害に加え、停電エリアでは浄水施設の機能停止による断水が3日程度継続し、非常用燃料が供給されない浄水施設の水道供給エリアでは、3日後も断水が継続するとしている。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 1カ月後 |

| 管路の被害により、揺れの強い地域や液状化した地域を中心に断水が発生する。 | 停電エリアでは、被災していない浄水施設でも、非常用電源の燃料が枯渇した段階で機能が停止し、断水世帯が拡大する可能性がある。 | 管路被害を原因とする断水が依然として継続する。 非常用電源の燃料枯渇により機能停止していた浄水施設のうち、燃料が確保できた施設では運転を再開する。 |

管路の復旧が進み、管路被害を原因とする断水や濁水が解消されていく。 | 管路の復旧がほぼ完了し、管路被害を原因とする断水は、概ね解消される。 |

⑥交通(鉄道)

JR在来線、私鉄、地下鉄の各路線では、1カ月が経過しても6割程度の路線しか全面再開しないとしている。

| 直後 | 1日後 | 3日後 | 1週間後 | 1カ月後 |

| 都内の鉄道は、施設・設備の被害状況等の点検等のため運行が停止され、鉄道により移動や輸送を行うことができなくなる。 | 大きな揺れにより運行停止となった地域では、JR在来線や私鉄、地下鉄の運行停止が継続する。 | 被害のあった路線で、応急復旧作業が開始されるが、大きな揺れにより運行停止となった地域では、JR在来線、私鉄、地下鉄の運行停止が継続する。 | 新幹線の各線は全線運行を開始する。 JR在来線、私鉄、地下鉄の各路線では、復旧作業が進められるが、橋脚等の被害や、沿線の延焼火災に伴う架線の焼失、走行中の電車の脱線等が発生した区間等を中心に多くの区間で運行停止が継続する。 |

新幹線、JR在来線、私鉄、地下鉄の各路線では、震度6弱以上の強い揺れが発生した地域でも、約6割の区間が復旧し、順次運行を開始する。運行停止が継続する区間がある路線は、折り返し運転が開始される。 |

⑦物資

数日間はスーパーやコンビニエンスストアで飲食料等を購入することができず、避難所等まで物資を取りに行かなくてはならないとしている。

| 直後 | 数日後以降 |

| 区部のみならず、都心南部直下地震では比較的揺れが小さい多摩地域においても、必要以上のまとめ買いなどにより、スーパーやコンビニエンスストアで飲食料や生活必需品、防災用品等が数時間で売り切れ、住民が物資を確保することは当面困難となる。 | 物流機能が回復するまでの間は、スーパーやコンビニエンスストア等で必要な飲食料等の生活必需品を購入することができず、自宅が被災せず、留まることが可能な住民も避難所等に物資を取りに行くようになり、必要な物資の量がさらに増大する。 ライフラインの復旧とともに、自宅に戻る避難者等が増加し、家庭での生活必需品等のニーズが増加、多様化するが、道路啓開の進捗や小売店等のサプライチェーンの復旧度合いにより、地域ごとにスーパーやコンビニ等の小売店での品ぞろえに偏りが生じる可能性がある。 |

⑧医療機能

直後はもちろんのこと、1日後以降も医療機関はキャパオーバーが続く。また、物流の問題で医薬品などが十分に行き渡らない可能性があるとしている。

| 直後 | 1日後以降 |

| 負傷者が膨大な数となるため、救急車の不足や、道路被害、交通渋滞等により搬送が遅延し、重症者の治療が遅れた場合、死者が大幅に増加する可能性がある | 時間の経過とともに、病院等へ搬送される負傷者や体調を崩した被災者等が増加し、被害が大きな地域にある災害拠点病院や緊急医療救護所等では、収容力の超過や医療人材の不足などの混乱が発生する。 道路の被災や渋滞、搬送車両の燃料不足等により、医薬品やアレルギー対応の食品など必要な物資が医療機関等に十分行き渡らない可能性がある。 |

また、「震災関連死」についても言及されている。震災関連死とは、地震や津波による直接的な被害は免れたものの、その後の避難や避難所生活の過程で死に至ることであり、東日本大震災による震災関連死は2021年末時点で3,784人が認定されている[13]。今回の想定では、高齢者や既往症を持つ人が避難所への移動や、不慣れな避難所生活等により体調を悪化させ死亡する可能性、避難生活によるエコノミークラス症候群の発症や、ストレスによる自殺等の可能性が記述されている。

⑨治安

機械警備が停止する等の理由により治安が悪化し、東日本大震災でも発生したATM荒らしや商店等での略奪が発生するとしている。また、工場における製品・資材の盗難も想定されている。さらに、デマによる社会混乱も想定されている。

| 直後~ |

| 停電により照明や防犯カメラが機能しなくなり、また、被災者が自宅から避難所等へ避難し、留守宅等が増加すること等により、地域の治安が悪化する。(営業が継続できなくなった金融機関やコンビニ等のATM、商店等の金庫、自動販売機等からの現金等の窃取が多数発生する。工場や港湾等において、自動車や機械製品、燃料・資材等の盗難被害が発生する。物資不足が長期化した場合、略奪や窃盗など、さらに治安の悪化を招く可能性がある。) さらなる大災害の発生、危険物施設等の火災や爆発、全国的な物資の枯渇、外国人による犯罪増加など、SNS上に様々なデマ情報が氾濫する可能性がある。(加工した画像や音声を伴うフェイク情報が多数流される可能性がある。デマ情報に人々が反応し、過剰な物資の買いだめなどの混乱が発生し、暴動等に至る可能性がある。デマの対象となった団体や企業、個人等へ批判等が殺到する可能性がある。) |

(4) 複合災害

2016年の熊本地震では、その後に熊本県木山川で洪水が発生し、いわゆる地震と水害の「複合災害」[14]の状況に陥った。また、2020年以降のコロナ禍では、地震が発生した地域、水害が発生した地域で感染症との「複合災害」の状況に陥っている。国の想定では地震と風水害による複合災害の様相が記述されているが、今回の想定では、首都直下型地震と「高潮・河川氾濫」、「火山噴火」、「感染症」との複合災害に関する記述が追加された。

①高潮・河川氾濫

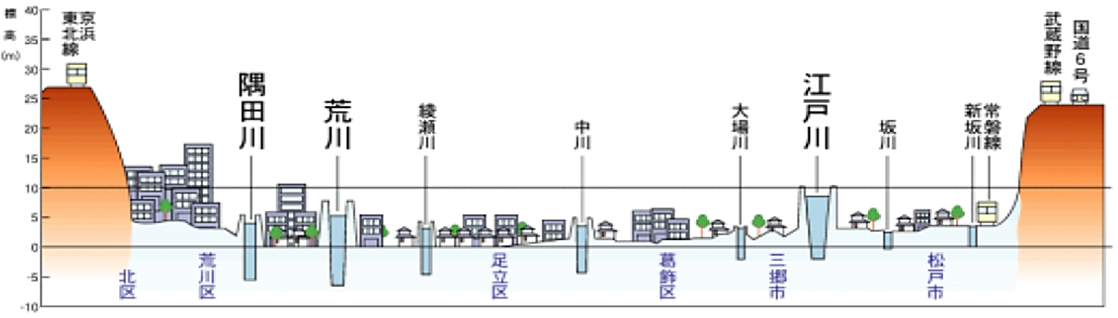

- 地震動や液状化により堤防や護岸施設が破壊された箇所から浸水被害が発生し、拡大する可能性がある。東京の主要河川である隅田川、荒川、江戸川はいずれも河床が周辺の平面地よりも高い「天井川」であることから、堤防が崩れれば河川の水は周囲に漏れ出してしまうことが想定されている。

- 梅雨期や台風シーズンなど降水量の多い時期に地震が発生した場合、雨水ポンプ場等の流下・排水施設が機能せず、避難所等を含む生活空間に浸水被害が発生する可能性が想定されている。

図表9 隅田川、荒川、江戸川の水位比較(国土交通省資料)

②火山噴火[15]

- 地震発生後に火山が噴火した場合の影響について記述されている。明記はされていないが、南海トラフ地震と富士山噴火の連動性[16]に着目した想定と弊社では思料する。

- 降灰が交通支障を引き起こし、救出救助活動や物資・燃料の搬送、復旧活動の障害となる。また降灰により通信障害や上下水道の利用支障が拡大し、火山灰の荷重が地震による建物被害を拡大する等が想定されている。

③感染症

- 避難者の間で感染症が蔓延する可能性がある。医療施設や医師・看護師等が地震の救出救助活動に追われ、感染症に対応できないことから、蓋然性の高い現象であると弊社では思料する。

3.企業に求められる対策

今回の想定を踏まえ、企業は以下のような対策を講じることが望ましい。首都直下型地震対策は、首都圏に拠点を置く企業の多くは建物・設備の安全対策などは実施済と思われるが、今回の想定を踏まえ、以下についてもあらためて点検いただきたい。

(1) インフラ・ユーティリティ停止への備え

| インフラ ユーティリティ |

検討事項 | 具体的施策 |

| エレベーター | エレベーターの 閉じ込め対策 |

|

| 電力 | 停電対策 |

|

| 停電の長期化対策 |

|

|

| 閉じ込め時の安否確認、救出要領 |

|

|

| 通信 | 通信手段の多様化 |

|

| 上水道 | 飲料水の確保 |

|

| 物資 | 食料の確保 |

|

| 交通 | 徒歩移動基準の検討 |

|

(2) 定性影響を踏まえた対策

| 項目 | 検討事項 | 具体的内容 |

| 医療機能 | 応急処置体制 |

|

| 心のケア |

|

|

| 治安 | 重要資産の保全 |

|

| 立哨警備の実施 |

|

(3) 上記対策を定着させるための取り組み

| 項目 | 実施事項 | 具体的内容 |

| 教育 | 地震対策マニュアルやBCPの見直し・周知 |

|

| 家庭での対策指導 |

|

|

| 訓練 | 非常用発電機の起動訓練 |

|

| 通信訓練の実施(衛星電話) |

|

|

| 通信訓練の実施(災害伝言ダイヤル171) |

|

|

| 備蓄食料の配給訓練 |

|

|

| 徒歩出社訓練 |

|

|

| 応急救急訓練 |

|

|

| 対策本部訓練 |

|

4.おわりに

今回の想定は、死者数の推定値は減少したが、ライフラインの停止など全体的にかなり厳しい想定となっている。特に電力・通信の停止想定は、首都直下型地震が発生しても出勤せず、テレワークで活動し乗り切ろうと考えている企業にとっては、対策の前提が覆される想定になったかもしれない。

内閣府中央防災会議では、首都直下型地震の発生確率を「今後30年以内に70%」と発表している。今回、10年ぶりに改訂された東京都の被害想定は、切迫性の高い地震への備えを怠らないようにとの東京都からのメッセージとも受け取ることができる。このような大災害では「自助(自分自身を守ること)・共助(地域やコミュニティといった単位で協力して助け合うこと)・公助(市町村や消防、県や警察、自衛隊といった公的機関による救助・援助)」それぞれが、災害対応力を高め、連携することが大切である。首都圏に拠点を置く企業におかれては、「人命第一」の絶対方針を忘れずに、「自助」の部分を着々と進めていただきたい。

参考情報

執筆コンサルタント

青島 健二

ビジネスリスク本部 上級主席研究員

専門分野:新規事業開発、業務/IT改革、企業リスク管理、海外現地法人管理

東 隆裕

ビジネスリスク本部 主任研究員

専門分野:企業リスク管理(特に、防災・事業継続管理)

脚注

| [1] | 本稿の出典は、特に記載のない限りは「首都直下地震等による東京の被害想定報告書」(東京都防災会議、2022年5月25日)となる。 |

| [2] | 都心南部直下地震、都心東部直下地震、都心西部直下地震の3地震は国の想定と名称が同一である。前回の想定で最も大きな人的被害・建物被害が推計された「東京湾北部地震」は、内閣府想定により「大正関東地震の断層すべりにより既に応力が解放された領域にあると推定」されていることから非選定となった。多摩東部直下地震も同様の理由によって、元禄関東地震も大正関東地震より発生確率が低いことから非選定となった。内閣府想定では、元禄関東地震直近の発生が1703年であり、発生周期が2000~3000年と推定されることから、「暫くのところ地震発生の可能性はほとんどない」としている。 |

| [3] | 津波については、海溝型地震である大正関東地震と南海トラフ巨大地震において発生する。 |

| [4] | 揺れ・液状化等による建物全壊と地震火災の重複を除去しているため、原因別の被害の合算値とは一致しない。要配慮者については、属性間の重複の除去は行っていないため、あくまで最大値の想定である。交通・ライフライン被害は、定量化可能な被害が限定的であり、実際には、さらなる被害拡大と復旧の長期化の可能性が高い点に留意が必要である。 |

| [5] | 死者数には、行方不明者を含む。交通やライフラインの被害は定量評価が困難であるため、定性評価を別途実施。 |

| [6] | 1981(昭和56)年5月31日までの建築確認において適用されていた基準のことを旧耐震基準と呼び、震度5強程度の揺れでも建物が倒壊せず、破損したとしても補修することで生活が可能な構造基準として設定されていた。一方、1981(昭和56)年6月1日以降に建築確認において適用されている基準のことを新耐震基準と呼び、「震度6強~7程度の大規模地震でも倒壊・崩壊しない水準」であることが求められる耐震基準として設定されている。 |

| [7] | ポンプ車の車幅は約2.3m、はしご車の車幅は約2.5mあるので、それ以上の幅が確保されていない道路には消防車は進入できない。 |

| [8] | 2009年の法改正により、地震感知器の設置および管制運転の装備が定められた。地震時管制運転装置は、はじめの小さなゆれ「P波」(初期微動)を感知すると、大きなゆれ「S波」(主要動)が来る前にエレベーターを最寄りの階(一番近い下の階)へ自動停止し、その後、S波のゆれが小さい場合は、自動的に運転を再開させる。揺れが大きかった場合は、地震による被災状況が分からないため運転を休止し、技術員による復旧作業を待つことになる。 |

| [9] | 渋滞とは、時速20km以下の区間の割合と定義される。 |

| [10] | 高圧ガス及び中圧ガスについては、製造工場や導管等の重要設備が阪神・淡路大震災クラスの地震に耐えられるよう設計・建設されていることから、供給継続可能と想定されている。 |

| [11] | 内閣府想定ではすでに同様の記載がみられ、都は内閣府の被害想定を参考に追加を行ったものとみられる。都は被害様相の記述を充実させた理由を次の通り説明している。「数値のみをもって、首都直下地震等の発生時の被害実態とすることは、発災時に実際に都内で起こりうる被害を過小評価することとなり、地震発生時に起こりうる様々なリスクに対して、必要な都民の備えや行政による対策がおろそかになってしまう可能性もある。そのため、インフラやライフラインの復旧のさらなる長期化や、それに伴う応急対策や生活再建への様々な影響、長周期地震動による被害や震災関連死、複合災害の発生など、十分に知見が蓄積していないため被害の定量化が困難な事象についても、可能な限り定性的に評価することで、都内で発生することが想定される被害の全体像を包括的に評価した。」(東京都「首都直下地震等による東京の被害想定 1章 新たな東京の被害想定の概要」 (2022) 1-1頁) |

| [12] | 出所:2016年12月9日 総務省総合通信基盤局資料 |

| [13] | 復興庁 https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-6/20211227_kanrenshi.pdf |

| [14] | 自然災害(先行災害)からの復旧途上で別の自然災害(後続災害)が発生することにより、各災害単独発生時の被害の単純和よりも大きな被害が発生する災害と一般的に定義される。 |

| [15] | 富士山噴火については、弊社リスクマネジメント最前線2022. No.7 「富士山噴火と企業における事業継続」で詳説している。 |

| [16] | 1707年12月16日に発生した宝永大噴火は、1707年10月28日に東海道沖から南海道沖を震源域として発生した宝永地震(M8.4-M8.6)の49日後に始まったことから、南海トラフ地震と富士山噴火との連動性を指摘する学者も存在する。 |

| [17] | NTTが災害発生時に開設。110,119等の非常時回線を使用するので高い確率で使用可能。 |

| [18] | 東京都は「東京都帰宅困難者対策条例」第七条で「事業者は、大規模災害の発生時において、管理する事業所その他の施設及び設備の安全性並びに周辺の状況を確認の上、従業者に対する当該施設内での待機の指示その他の必要な措置を講じることにより、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。」としている。 |