近年の土砂災害と線状降水帯

- 自然災害

- 経営・マネジメント

2022/7/19

目次

- 大雨がもたらす災害

- 集中豪雨と線状降水帯の発生

- 企業の対策

- おわりに

近年の土砂災害と線状降水帯 - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

野本和希

ビジネスリスク本部 研究員

専門分野:災害対応、事業継続/BCP

中村静華

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

専門分野:事業継続/BCP、リスクマネジメント

近年増加する集中豪雨は、毎年各地で甚大な水害被害をもたらしている。昨年 7 月には、静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生したが、大雨が引き起こす災害には、洪水のほかに土砂災害がある。土砂災害は地方だけではなく、新宿区や板橋区など東京 23区内でも発生しており、国内で毎年約 1,500件、多い年では 3,000件以上発生している。

土砂災害を始め甚大な水害をもたらす要因として、近年「線状降水帯」の発生が注目されている。平成 26 年広島市で大規模な土砂災害が発生した際にも、広島県と山口県との県境付近で積乱雲が次々と発生し、数時間にわたって非常に激しい雨が降り続いた。線状降水帯の発生メカニズムについては未解明な点が多いものの、気象庁は今年 6 月から新たに線状降水帯の予測情報の提供を開始した。これまでの線状降水帯発生後の情報提供から、線状降水帯発生前に大雨の可能性を呼び掛けるものであり、早期の避難行動に繋がることが期待されている。

気象庁気象研究所は、今年 5 月、集中豪雨の発生頻度は過去 45 年間で 2 倍以上に増加したと発表した[1]。集中豪雨の発生件数の増加とともに、水害被害の頻発化・激甚化も懸念されている。本稿では、水害の中でも特に土砂災害の危険性を考察しつつ、新たに運用が開始された線状降水帯予測について解説する。

1.大雨がもたらす災害

(1)土砂災害とは

大雨がもたらす主な水害には、河川氾濫、内水氾濫(雨水が排水施設で排水できずに宅地などにあふれる現象)のほかに、土砂災害がある。昨年7月の梅雨の時期には、熱海市で大規模な土砂災害が発生し、一瞬で多くの住宅が飲み込まれるといった、大きな被害が発生した。土砂災害とは、山やがけが崩れたり、山腹や川底の土砂が雨水などと混じって一気に流れ出たりする現象を指し、その特徴から「土石流」、「地すべり」、「がけ崩れ」の3つに分類される。[2]「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」に指定されている地域では、特に大雨に関する情報に注視し、早期に避難を開始することが重要となる。

土石流

| 大雨などにより、谷や斜面にたまった土砂が崩れ,雨による水と混じって一気に流れ出てくる現象をいう。時速 20Km~40Km にも及び、一瞬のうちに大きな被害をもたらす。 |  |

地すべり

| 比較的ゆるやかな斜面において、地中の粘土層などの滑りやすい層に、雨水や雪解 け水がしみ込んだ地下水により、すべり落ちる現象をいう。一日数ミリ単位で動いている が、集中豪雨が発生しやすい梅雨や台風の時期など、一気に動くこともある。広範囲に 及ぶことから甚大な被害をもたらす。 |  |

がけ崩れ

| 急な斜面において、地中にしみ込んだ水分で地盤が緩くなったところに、雨や地震などをきっかけに一気に斜面が崩れ落ちる現象をいう。突然発生するため、逃げることは困難である。 |  |

出典(画像):国土交通省関東地方整備局 HP「土砂災害」

(2)近年の土砂災害の特徴と危険性

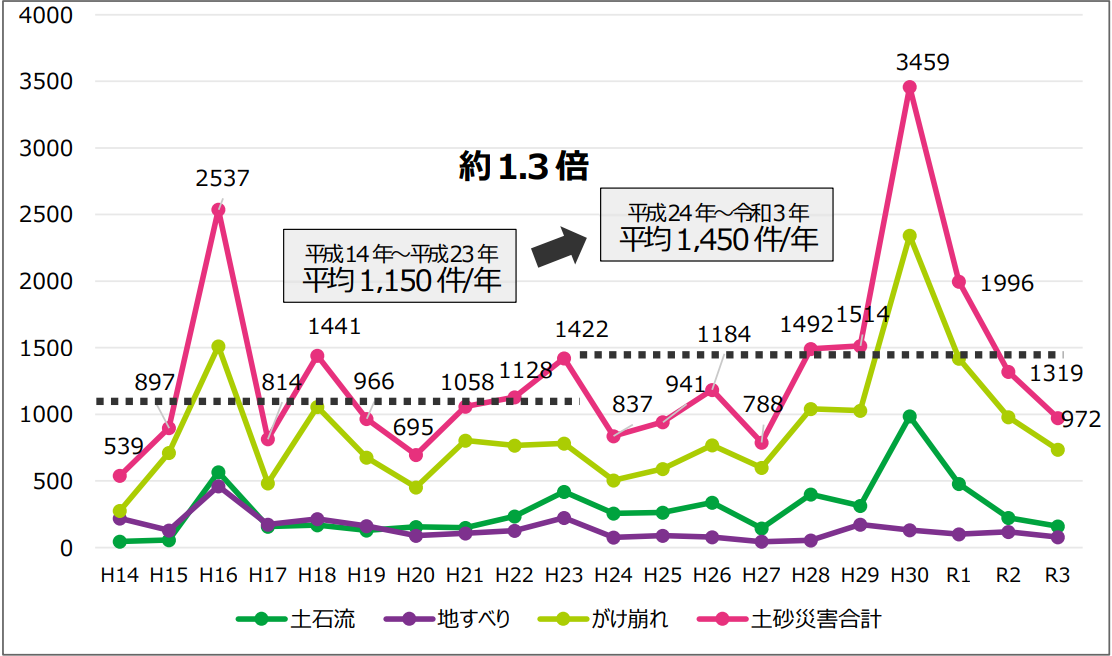

図1は、過去 20 年間の土砂災害発生件数をまとめたものである。過去 10 年間(平成 24 年から令和 3 年まで)での平均発生件数は 1,450 件であり、その前の 10 年間(平成 14 年から平成 23 年まで)の平均発生件数 1,150 件の約 1.3 倍となった。

特に、集中豪雨が多く発生した年には、土砂災害も多く発生しており、10 個の台風が上陸した平成 16 年は2,537 件、西日本豪雨が発生した平成 30 年には約 3,500 件の土砂災害(そのうちの約 2,600 件が平成30 年西日本豪雨によってもたらされたもの)が発生している。

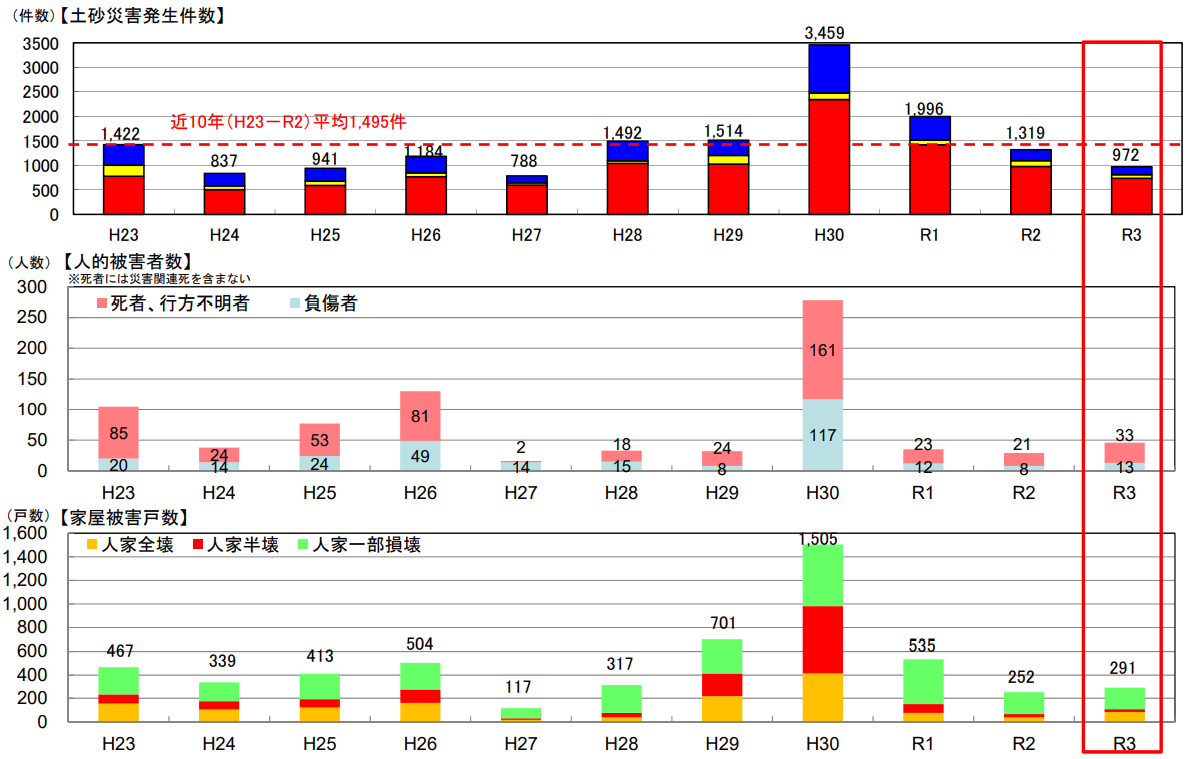

また、図2は、平成 23 年から令和 3 年までの土砂災害の発生件数及び人的・家屋被害件数の推移である。

土砂災害による人的被害者数と家屋被害戸数は、その年の発生件数に概ね比例している。土砂災害発生後の避難は困難なことから、人的被害・家屋倒壊等の何らかの被害を伴うことが見て取れる。

図 1 過去 20 年間の土砂災害発生件数

出典:各種公開情報より、弊社作成

図2 最近 10 年の土砂災害発生件数及び人的・家屋被害件数

出典:国土交通省砂防部 「令和3年の土砂災害」

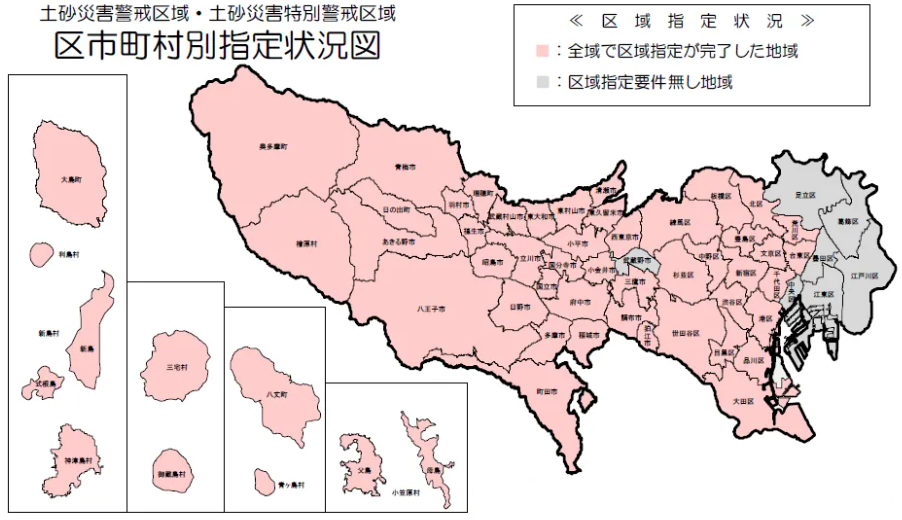

また、土砂災害は東京 23 区など都市部でも発生しており、都内全域で警戒区域は 15,491 箇所、うち特別警戒区域を含む区域は 13,621 箇所指定されている。発生時期としても6月から 10 月にかけて発生することがほとんどで、梅雨や台風シーズンなど集中豪雨が発生する時期[3]は特に警戒が必要である。

図3 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 市町村別指定状況図(東京都)

出典:東京都建設局「土砂災害(特別)警戒区域の区市町村別指定状況(指定状況図)

2. 集中豪雨と線状降水帯の発生

(1)線状降水帯とは

このような土砂災害を含め、大規模水害をもたらす要因の一つとして、近年特に注目されている事象が「線状降水帯」である。線状降水帯については、専門家の間では様々な定義があるが、気象庁は「次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ 50~300km 程度、幅 20~50km 程度の強い降水をともなう雨域」[4]と定義している。

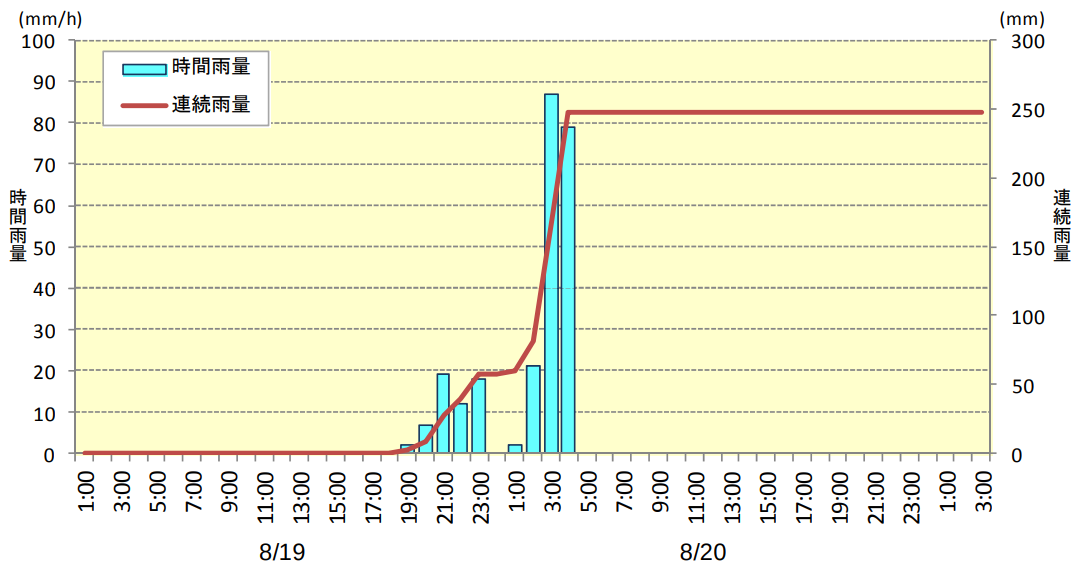

集中豪雨は積乱雲によってもたらされるが、線状降水帯となった場合、最初に発生した積乱雲の後にすぐ新たな積乱雲が次々と発達し短時間に多量の降雨に見舞われる。実際、平成 26 年の広島市の土砂災害でも、広島県と山口県の県境付近で積乱雲が次々と発生して線状降水帯となり、8 月 20 日の午前 1 時から午前 4 時までの 3 時間で 200mm を超える大雨となった(図4)。線状降水帯が発生すると、同一地域で短時間に多量の降雨に見舞われることから、土砂災害や河川氾濫など甚大な水害被害発生の危険性が高まることになる。

図4 平成 26 年8月豪雨で発生した線状降水帯の雨量推移

出典:国土交通省砂防部「平成 26 年 8 月豪雨による広島県で発生した土砂災害への対応状況」

(2)線状降水帯の発生状況

表1は、平成 26 年以降の主な水害において、線状降水帯が発生した事例とその被害状況を示している。「令和2年7月豪雨」では、熊本県人吉市を中心に甚大な被害をもたらしたが、球磨川流域で発生した線状降水帯は長さ約 280km で約 13 時間も停滞し、平成 21 年以降に九州で発生した線状降水帯のうち、最も規模が大きく持続時間も最長を記録した。このような線状降水帯の発生は短時間で同一地域に集中豪雨をもたらし、河川氾濫による浸水被害や土砂災害の発生、道路、橋梁の破損といった被害を引き起こす要因となっている。

| 事例 | 主な被害地域 | 死者・行方 不明(人) |

負傷者(人) |

住宅被害数 |

| 平成 26 年 8 月豪雨 (広島市豪雨土砂災害) |

広島県 | 76 | 68 | 4,769 |

| 平成 27 年 9 月 (関東・東北豪雨) |

茨城県、栃木県、宮城県 等 | 8 | 80 | 39,446 |

| 平成 29 年 7 月 (九州北部豪雨) |

福岡県、大分県 等 | 44 | 34 | 3,753 |

| 平成 30 年 7 月豪雨 (西日本豪雨) |

岡山県、広島県、愛媛県 等 | 245 | 432 | 50,470 |

| 令和 2 年 7 月豪雨 | 熊本県、福岡県、鹿児島県等 | 86 | 77 | 16,599 |

| 令和 3 年 8 月の大雨 | 長野県、広島県、長崎県 等 | 13 | 30 | 6,466 |

| 出典:公開情報[5]をもとに弊社作成 | ||||

(3)「顕著な大雨に関する気象情報」について

こうした線状降水帯による大雨に対し、気象庁では国民に災害発生への危機意識を高めてもらうため、令和3年6月から、線状降水帯の発生を知らせる情報発信を開始した。下記の発表基準をすべて満たした場合に、「線状降水帯」というキーワードを使って発生状況を発表している。本情報は警戒レベル相当情報を補足する情報であり、警戒レベル4相当以上の状況で発表される。

この情報は、線状降水帯の発生を予測するものではなく、既に発生している状況において発表されるという点に注意が必要で、発表されたら直ちに適切な避難行動をとる必要がある。

|

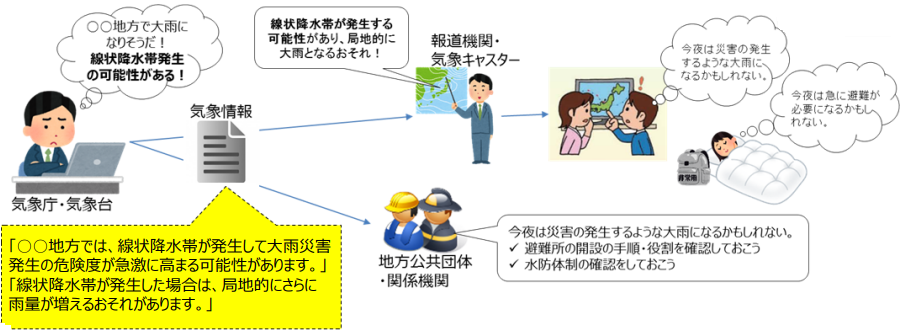

(4)線状降水帯予測の開始

さらに気象庁では、令和4年6月1日から、早めの避難を促すことを目的として、新たに線状降水帯の予測を開始した[6]。これは、線状降水帯の予測精度向上に向けた取り組みとして現在進められている水蒸気等の観測強化やスーパーコンピュータ富岳の活用により得られたデータから、線状降水帯の発生を予測し事前に発表するものである。発表の単位は、「九州北部」など全国 11 の地域ごとに行われ、半日前からの情報提供を実施する。

図5 線状降水帯予測情報のイメージ

出典:気象庁「今出水期から行う防災気象情報の伝え方の改善について(添付資料)」

これらの情報は今後さらに改善されていく予定であり、気象庁は、線状降水帯予測の対象地域を令和6年からは県単位、令和 11 年には市町村単位で発表するなど段階的に対象地域を狭めていくことを目標としている。また、前項で紹介した「顕著な大雨に関する気象情報」についても、現在の発生後の情報提供から、令和 5 年には直前(30 分前を目標)の予測、令和 8 年からは2~3時間前の予測を目標として予測時間を伸ばし、精度の向上を図っていくこととしている。[7]この「顕著な大雨に関する気象情報」は令和3年 6 月から運用が開始されているが、既に大雨になった後の情報提供であることから、早期避難に繋げることは困難といえる。その点、今回の「線状降水帯予測」では半日前には予測情報が発表されることから、事前の避難準備が可能となり、早期避難が期待される。

ただ、線状降水帯の発生メカニズムについては未解明な点も多く、現時点では線状降水帯予測の的中率は高くない。また、線状降水帯予測の情報が発表されない中で線状降水帯が発生する可能性もある。そのため、今回の予測を事前の避難準備や早期避難に活用しつつも、実際に顕著な大雨が発生した場合には、従来通り、気象庁の防災気象情報に注視し、対応を検討する姿勢が不可欠である。

3.企業の対策

内閣府の水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループの報告書[8]では、住民一人ひとりが「自らの命は自らが守る」意識を持つことを目指す社会の姿としている。集中豪雨の発生頻度が過去 45 年間で約 2 倍に増加していると言われる中、自社施設等の周辺の危険を知り、ハード・ソフトの両面での対策を実施していく必要がある。

(1)ハード対策

ここでは、水害対策の基本である浸水対策として、令和2年6月に国土交通省および経済産業省より公表された「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」[9]を参考に、建築物における一般的な浸水防止対策について概要を紹介する。

浸水リスクの低い場所への設備等の設置・移動

屋外に設置する高圧受変電設備や非常用発電機のような設備については、設備の特性や消防法等関係法令の規制を受けない限り、屋内や屋上に設置することが推奨される。設備の保護という面で確実性が高く、また浸水の有無にかかわらず防水の対応が発生しないという面でも効果的である。

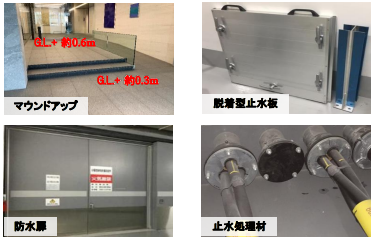

浸水を防止する対策

社屋・施設の外周に「水防ライン[10]」を設定し、ラインより内側に浸水が及ばないようにすべての浸水経路に対策を実施する必要がある。

出入口等における浸水対策としては、土のうや止水板を備えておき有事の際に設置すること、防水扉の設置やマウンドアップの実施などが考えられる。また、換気口等の開口部の高い位置への設置や配管の貫通部への止水処理材の充填、下水道からの逆流防止措置としてバルブの設置、貯水槽からの浸水防止措置としてマンホールの密閉措置などを実施する。電気設備は浸水することでその被害も大きくなりがちなため、当該設備や部屋の防水対策には特に気を付ける必要がある。

図6 浸水対策の実施事例

出典:国土交通省 「建築物における電気設備の浸水対策ガイドラインについて(概要)」

洪水発生後の対応

洪水が実際に発生した場合には、排水作業が必要となる。バケツ等での排水は効率も悪く、復旧までの時間もかかるので、排水ポンプを確保できるようにしておく必要がある。自社施設でない場合には、管理者等に確認し必要に応じて購入等の対応を協議しておくことを推奨する。また、清掃・点検・復旧方法について、専門業者の選定や手順の確認も実施しておく。

(2)ソフト対策

土砂災害ハザードマップ

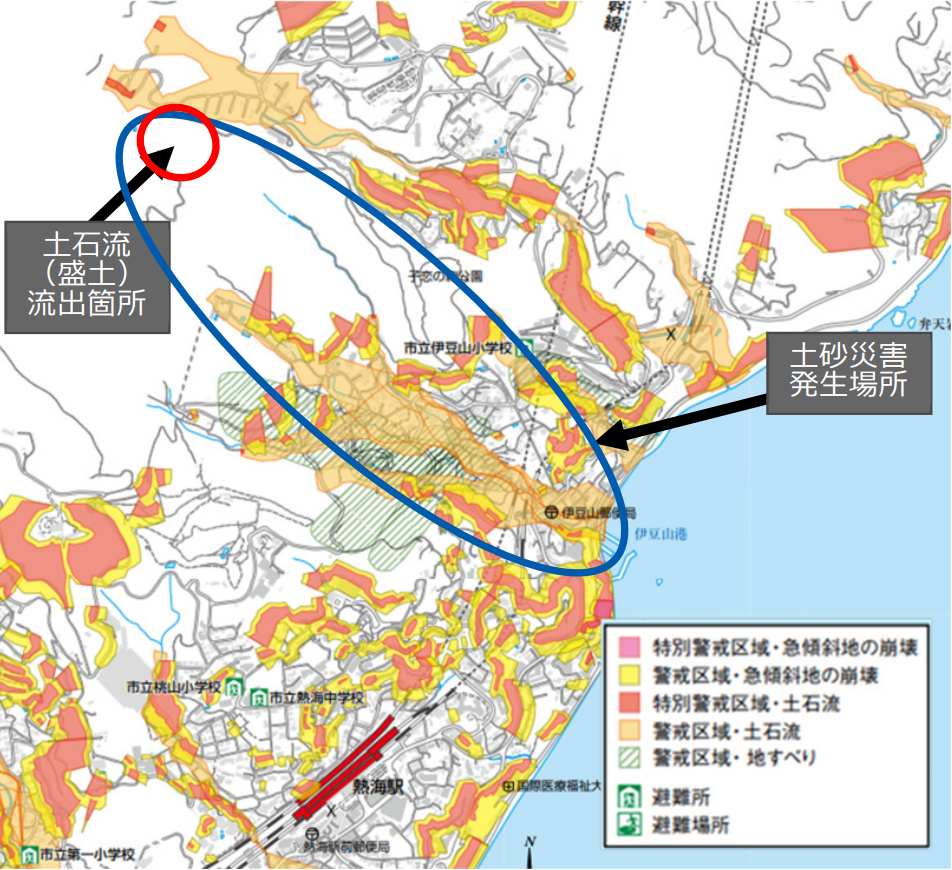

近年の水害の頻発に伴い、洪水ハザードマップ確認の重要性が認知されてきているが、土砂災害にもハザードマップが存在する。土砂災害ハザードマップは、「土砂災害警戒区域」が黄色で、「土砂災害特別警戒区域」が赤色で示され、避難場所や避難経路等の情報も記載されている。令和3年に熱海市で発生した大規模な土砂災害では、盛り土の崩壊が発生したが、図 7 のとおり土砂災害が発生した場所については、土砂災害ハザードマップで警戒区域に指定されていた地域に一致している。

企業においては、水害対策として、まずは洪水ハザードマップで社屋、事業所が浸水想定区域に該当するかを確認し、そのうえで土砂災害ハザードマップにて警戒区域に指定されているかなど状況を確認することが重要である。さらに、危険な状況が迫っている場合には、操業・営業停止を判断し、早期に避難・対応することが重要となる。

図 7 土砂災害ハザードマップ(静岡県熱海市)

出典:熱海市 HP「熱海市土砂災害ハザードマップ」 を基に弊社編集

水害対策マニュアルの作成

水害に限らず、あらゆる災害時における初動対応として、災害対策本部活動(安否確認、建屋の被害状況の把握、通信の確保、各種情報収集など)、帰宅希望者・残留者の対応、顧客との連絡調整などが挙げられる。これらを適切に、効果的に行うために初動対応マニュアルを策定し、備えておくことが重要である。

このマニュアルの策定にあたっては、被害の大きさ等を考慮して地震を想定し策定している企業も多い。しかし、台風や集中豪雨などの水害は、一般的に発生の予測がある程度可能な災害であり、その点が地震とは異なる。水害対応については、直前の対策や対応内容をあらかじめ検討しておき、その内容をマニュアルに盛り込んでおくことで被害の軽減が望める。例えば、土砂災害警戒情報などの情報が出た場合に安全確保のため避難行動をとるための対応計画としてタイムライン等を策定し、災害発生の兆候が見られた際には、そのタイムラインに沿って対応することが求められる。また、浸水の危険性がある場合の土のうや水防策の実施手順などもマニュアルに盛り込んでおく必要がある。

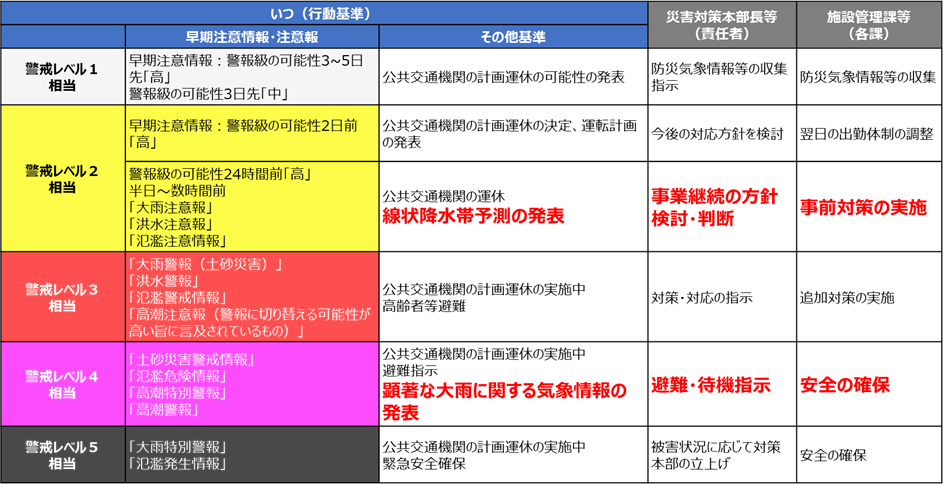

タイムラインの活用

タイムラインとは、水害が発生する状況に対して、「いつ」、「誰が」、「何をするか」に着目して、必要な防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画のことである。例えば、「早期注意情報(警報級の可能性)(警戒レベル1相当)が発表されたら、施設管理部署は土のうの設置等水防対策を実施する」、「警戒レベル4相当の情報が発令されたら全員避難」等、防災気象情報等に紐づいた行動基準とその内容を予め決めておくことで判断に迷うことなく行動ができる。

このタイムラインの「いつ」に該当する行動基準については、防災気象情報に基づく警戒レベル等で設定している場合が多い。しかし、実際にはこのような情報のみで諸々の対応を決定するわけではなく、公共交通機関の運行状況など様々な社会状況を考慮して決定されるものと思われる。こういった対応方針・行動の決定に影響を及ぼす事項も行動基準として盛り込んでおくことを推奨する。

ここでは例として、本稿で紹介した線状降水帯に関する情報を盛り込んだ行動基準のイメージを図 8 に示す。線状降水帯の予測情報は、現時点ではおおよそ半日前の発表とされており、大雨の半日から数時間前に該当するような警戒レベル2相当の基準として取り扱うことが適当と考えられる。さらに、線状降水帯予測が発表された場合には、今後の経過によって操業・営業を中止するなどの事業継続の判断についても予め方針を検討しておくことが望ましい。加えて、屋外設置物の撤去など事前対策も実施しておく。特に、発表が夜間となる場合はこれらの検討・対策を早めに行うなど注意が必要である。

一方、「顕著な大雨に関する気象情報」は、警戒レベル4相当以上で発表されることとなっており、警戒レベル4相当の防災気象情報と同じ基準として取り扱うことが適当と考えられる。この情報が発表された時には既に線状降水帯が発生し顕著な大雨が観測されている状況であり、職場にいる従業員への待機指示や高台への避難指示等、従業員の安全を守る対応をとる必要がある。

これらの対応方針はあくまで一例であるが、既存の行動基準や対応内容に鑑み、今回新たに運用が開始された線状降水帯に関する情報についても、タイムラインに組み込み活用することを推奨する。

図 8 行動基準への反映例

出典:弊社作成

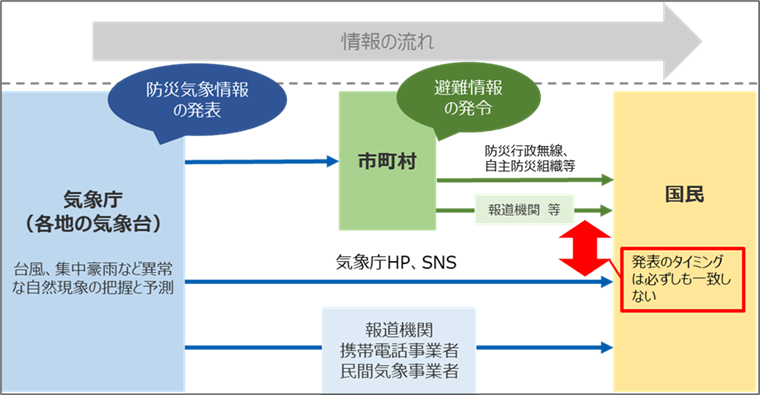

(補足)防災気象情報の活用

タイムラインの行動基準にもなる、防災気象情報や避難情報といった情報は警戒レベルに対応して区分されているが、気象庁の発表する防災気象情報と市町村の発表する避難情報の警戒レベルは常に一致するとは限らない。

警戒レベルごとに発表される「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」の避難情報の発令は、気象庁から発表される防災気象情報に基づき、最終的には市町村が判断するが、避難指示の発令を躊躇し未発令あるいは発令が大幅に遅れるケースも存在する。「避難・待機指示」については、自治体の発令だけを基準とせず、自らの判断で臨機応変に対応ができるよう、防災気象情報や警戒レベルの意味をきちんと理解することはタイムラインを活用する上での前提である。

図 9 防災気象情報と避難情報の伝達の流れ

出典:弊社作成

4.おわりに

本稿では、近年頻発する水害の中でも土砂災害や線状降水帯といった事象に注目し、当該事象に関連する線状降水帯の予測情報等について解説してきた。いずれも頻発する水害から企業の財産、従業員を守り、対応策を検討するうえで必要となる情報である。各種情報の持つ意味を正しく理解し、情報が発表された場合には素早く入手し的確な行動をとることが重要である。

また、本稿の内容は防災担当者のみでなく、従業員とその家族等すべての人に関係する内容であり、担当者あるいは所管部署だけで留めるのではなく、社内に広く周知することで水害リスクへの意識を高めてもらうことに期待したい。

本稿が、貴社におけるリスクマネジメント体制を高める一助となれば幸いである。

[2022 年7月 19 日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

野本和希

ビジネスリスク本部 研究員

専門分野:災害対応、事業継続/BCP

中村静華

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

専門分野:事業継続/BCP、リスクマネジメント

脚注

| [1] | 気象庁気象研究所「集中豪雨の発生頻度がこの 45 年間で増加している~特に梅雨期で増加傾向が顕著~(令和 4 年 5 月 20 日)https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R04/040520/press_040520.html |

| [2] | 国土交通省砂防部 令和3年の土砂災害 https://www.mlit.go.jp/river/sabo/jirei/r3dosha/r3doshasaigai.pdf |

| [3] | 2022 年 7 月 12 日には、埼玉県で数年に一度しか発生しないような短時間の大雨を観測した場合に発表される「記録 的短時間大雨情報」の発表が相次ぎ、埼玉県内の各地で住宅の浸水や土砂災害の被害が発生した。 |

| [4] | 気象庁 HP 線状降水帯に関する各種情報 線状降水帯とは https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html |

| [5] | 気象庁 防災気象情報の伝え方に関する検討会 第 9 回 資料 2 https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/kentoukai/tsutaekata/tsutaekata_kentoukai.html 内閣府防災 災害情報 https://www.bousai.go.jp/updates/index.html |

| [6] | 2022 年 7 月 15 日午前 10 時 30 分、気象庁は九州北部及び南部にて「線状降水帯が発生して大雨災害の危険度 が急激に高まる可能性」があると発表し、6 月の運用開始以降、初めて線状降水帯に関する予測情報が出された。 |

| [7] | 気象庁 HP 気象庁の水害対策(線状降水帯の予測精度向上と地域防災支援に向けた取組) https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jma_suigai/jma_suigai.html |

| [8] | 内閣府防災 平成30年7月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_dosyaworking/index.html |

| [9] | 国土交通省 建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000132.html |

| [10] | ガイドラインにおいては、「対象建築物への浸水を防止することを目標として設定するライン」と定義されている。 |