介護施設に求められる業務継続のポイント

- 事業継続 / BCP

- 自然災害

2022/6/20

目次

- 自然災害を想定したBCP策定のポイント

- 感染症を想定したBCP策定のポイント

- 事業継続マネジメントと教育訓練

- おわりに

介護施設に求められる業務継続のポイント - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

野村 幸代

ビジネスリスク本部 第1ユニット 上級主任研究員

専門分野:リスクマネジメント・危機管理、災害・事故対応、事業継続、コンプライアンス

厚生労働省は、2021年(令和3年)介護報酬改定の中で介護施設に対し、自然災害や感染症が発生しても介護福祉サービスの提供を続けられるよう、業務継続計画(Business Continuity Plan、以下BCP)を策定することを求めた。また、BCP策定に加えて職員へその内容を周知し、教育訓練を実施することも求めている。これらには3年間の経過措置期間を設けており、2024年(令和6年)3月31日までの間は努力義務、それ以降は義務化される。

高齢化が進む日本では、過去20年間で介護サービス利用者が3.3倍に達している[1]。自然災害や感染症発生時においても、介護施設が業務を継続することは、重要な社会機能の維持として不可欠であるといえる。65歳以上の人口は2042年に3,935万人となりピークを迎え、その後は減少に転じるも、高齢者率は引き続き上昇するものと推計されており[2]、今後も介護施設とその機能維持の重要性は増していくことが想像できる。

介護施設におけるBCPも、基本的には一般企業のBCPと同じ方法で作成するが、介護事業ならではの特性から留意すべきポイントがいくつか存在している。そこで本稿では、自然災害及び感染症発生時に、介護施設に求められるBCP及び事業継続マネジメントのポイントについて解説する。

1.自然災害を想定したBCP策定のポイント

まず、介護施設における自然災害を想定したBCP策定における特徴を記載する。ここでは、自然災害の中でも地震及び風水害を想定する。

(1) 利用者の安全確保

一般企業においては、BCPの最優先事項として社員の安全確保を重視するが、介護施設においては、職員と共に利用者の安全を守ることが最優先事項である。高齢者の場合、地震の揺れが起こった時、とっさに自身の身を守ることが難しいと想定し、施設内の棚の転倒防止等、基本的な耐震対策を徹底すべきである。また、移動に介助が必要な利用者が多い施設の場合、津波の発生時等、迅速な避難が求められる際は、逃げ遅れによる被害の発生が大きなリスクとなる。特に入所施設で夜間に発災した場合、限られた夜勤職員での避難対応が必要になる可能性もある。通常はより遠くへ避難する「水平避難」が望ましいが、水平避難が困難な場合を想定し、施設の屋上等高いところに避難する「垂直避難」も検討する必要がある。その場合も、地震直後や停電している場合はエレベーターが使用できないため、階段を利用するしかない。自力で移動できない利用者が何名おり、避難介助にどの程度の職員と時間が必要なのか、予めシミュレーションをしておくことが重要である。また、特に夜間に発災した場合は、シフト外職員の駆け付けが間に合わない可能性が高いため、施設の近隣住民等に予め協力を要請しておき避難を手伝ってもらう等、地域との連携も不可欠になってくるだろう。避難を行う場合には、服用している医薬品等、利用者の健康維持に不可欠なものは確実に持ち出す必要がある点も留意すべきである。当然すべてを持ち出すことは不可能であるが、定期的に服用しないと生命維持に影響があるような薬等、優先順位をつけておくことが重要である。なお、訪問介護で利用者宅を訪問中に被災した場合には、その場で利用者と自身の安全を確保し、状況に応じて一緒に避難する等の対応が求められる。そのため、自身が訪問する利用者宅近隣の避難所等を把握しておくことも必要である。

風水害の場合は、突然発生する地震と異なり事前に予測ができる。気象庁が大雨警報や洪水警報等を発出した場合、「警戒レベル3」と判断され、自治体から「高齢者等避難」が発令される目安となる。警戒レベル3になったらスムーズに避難ができるよう、警戒レベル2の注意報段階から情報を収集し、避難準備を開始することが肝要である。入所施設の場合、仮に夕方にかけて避難の必要性が高まっているのであれば、日勤職員に避難対応のためにとどまってもらう等の判断を下すことが必要となる。また通所や訪問施設の場合は、気象予報に応じたサービス休止基準を準備しておき、その基準を利用者やその家族に周知し、通所施設内で利用者が被災することを避ける・訪問介護中に職員が災害に巻き込まれることを避けることが重要である。

(2) 利用者用の備蓄

入所・通所施設においては、利用者の健康と安全を守るための備蓄への配慮が不可欠となる。一般企業で必要とされる備蓄と比較すると、多くの配慮を要する。食事を例にとると、咀嚼・嚥下機能が低下している利用者がいる場合はきざみ食やミキサー食、疾病やアレルギーのある利用者がいる場合は減塩食やアレルギー対応食、胃ろう等をしている利用者がいる場合は経管栄養食等、利用者の状況に応じて様々な食事が必要となる。近年では、介護施設向けに配慮された備蓄食も様々な種類が展開されているため、自施設の状況に合わせて必要なものを検討されたい。停電・断ガスの時でも温かい食事を供給するためには、カセットコンロ等の備蓄も必要となる。利用者数が多い場合には、小型プロパンガスの利用等も方法の一つである。

食事以外にもおむつ等排泄に関するもの、消毒等の衛生用品や医療的ケアを行っている施設の場合は医薬品等、利用者の状況に応じた個別具体的な備蓄が必要である。これらは平時から、在庫を少し多めに持っておく等して、ローリングストックをしておくことが望ましい。なお、平時は宿泊を想定していない通所施設の場合には、毛布等の備蓄も必要である。

電力は、喀痰吸引や人工呼吸器等の医療的ケアを要する利用者がいる場合には特に留意が必要である。手動の吸引器を備蓄したり、各種機器を動かすための自家発電機の配備が望ましい。また、停電による空調停止を想定し、暑さ・寒さ対策も不可欠である。

(3) 安否確認

介護施設では、職員に加え利用者の安否確認が必要となる。そして利用者の安否確認が終了した後には、利用者家族に状況を伝える配慮も必要である。また、入所施設の場合は、一時帰宅中や通院等外出中の利用者もいるだろう。その場合は、利用者家族や付き添い職員とスムーズに連絡が取りあえるようにしておくことが重要である。

通所施設の場合、施設内に滞在している利用者は利用者名簿等と突合して確認し、送迎中の場合は運転手に状況を確認するなどの対応が必要である。通所施設では、発災後、施設内の安全を確保した上で、利用者を家族に安全に引き渡す必要があるため、施設周辺の被災状況を確認し家族のお迎えが可能か等、利用者家族との調整を続ける必要がある。また、それらの対応がひと段落した後には、居宅介護支援事業所等とも連携し、発災当日の利用がなかった利用者の安否状況を確認することも必要であろう。また、通所施設にて夜間に発災した場合及び訪問介護の場合は、居宅介護支援事業所と連携し、利用者の安否確認を順次確認していくことが必要である。通所・訪問施設における利用者の安否確認は、その後の事業再開を検討するうえでも重要な情報となる。利用者が避難しているのか・自宅にとどまっているのか、介護サービスのニーズに変化があるかどうか等を知ることで、事業再開のタイミングやサービス内容の優先順位を決定するよりどころとなる。

(4) 業務継続方針の策定

自然災害によって業務に必要なリソースに制約が出た場合、その限られたリソースで業務を継続しなければならない。そのために継続する業務を絞り込む必要がある。入所施設を想定した業務の分類は、表1の通りである。なお、ここでは直接的な介護業務のみを掲載したが、実際にはレセプト業務等の事務業務についても絞り込みを行う必要がある。

| 分類 | 概要 | 業務例 |

| 継続業務 | 利用者の健康・安全の維持等、事業継続目標を達成するために、必ず継続しなければならない業務 | 食事・水分提供及び介助、経管栄養提供 排泄介助 与薬介助 医療的ケア(喀痰吸引、褥瘡ケア等) |

| 追加業務 | 災害時に追加的に行わなければならない業務 | 安否確認・利用者家族への安否連絡 被害復旧対応 福祉避難所開設 |

| 削減業務 | リソースが制限を受けた場合、平時よりも業務のレベルを下げ、量を削減して実施する業務 | バイタルチェック(回数を減らす等) 入浴(清拭に変更する、回数を減らす等) 口腔ケア(回数を減らす) 清掃(消毒以外は汚れた場合のみ行う) 着替え・シーツ交換(回数を減らす、汚れた場合のみ行う) |

| 休止業務 | 継続業務等を優先するために、一旦休止する業務 | レクレーション 機能訓練 |

出典:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」「業務継続計画(BCP)自然災害編(介護サービス類型:共通)」[3]をもとに弊社作成

業務を絞り込んだ後、継続・追加・削減業務については、それぞれ業務を行う上で必要なリソース(職員、電力等のインフラ、資機材、情報システム)が欠けた場合の戦略を整理していく。例えば資材・食材の仕入れが止まった場合に備えて備蓄をする・代替の仕入れ先をリストアップしておく、介護記録をつけているシステムが停止した場合には紙での管理に切り替える、等がそれに当たる。職員に関しては、単に人数の確保だけでなく、その業務に対する資格の要否の確認も忘れてはならない。戦略を考えた後は、事前に必要な準備(備蓄や提携先・代替調達先等との調整)を実施しておく。なお、入所施設は継続業務が多いため、継続業務であっても、被害状況によっては回数削減等を検討することが必要であろう。例えばおむつの交換は定時で行う、移動が可能な利用者には自ら食事を取りに来てもらう等、サービス提供のレベル・方法を変更することで、職員不足等のリソース不足を補うことが可能となる。ただし、利用者の介護度や医療ケアの必要性が高い施設等では、サービスレベルを下げることは現実的でないため、不足職員を補う戦略(連携施設からの応援職員派遣等)が必要である。

通所施設で日中地震が発生した場合には、利用者の家族への引き渡しが完了するまでの間、利用者の生活支援を行う必要がある。食事提供・介助や、排泄介助等を平時から提供している施設においては、サービスをそのまま利用時間外にも継続することが必要になり、発災当日中に家族に引き渡せない場合、宿泊対応を追加業務として実施する。機能訓練等に特化した通所施設の場合は、食事提供等平時に行っていないサービスを追加業務として行う必要がある。なお、通所施設の場合、夜間や休業日は通常利用者がいないことから、夜間・休業日発災の場合は施設建屋の安全性・職員の勤務可否・利用者のニーズ・送迎ルートの安全確認等を経て、翌日以降のサービス再開可否を判断することになる。

利用者対応をそのまま継続する必要がある入所・通所施設とは異なり、訪問介護の場合は、一旦発災後の訪問を全て停止し、職員の勤務可否状況・利用者のニーズ・訪問ルートの安全確認等を実施する必要がある。その後、状況を踏まえて居宅介護支援事業所等と調整の上、サービス再開を目指す。なお、訪問介護の大きな特徴の一つとして、「避難所等でのサービス提供」ができる点がある。利用者が避難している場合や、自治体からの要望があった場合等、避難所でサービスを継続することで、既存の利用者や地域の高齢者のクオリティオブライフ(QOL)維持に貢献することが可能である。このような観点も理解したうえで、BCPを作成されたい。

(5) 福祉避難所対応

入所施設、通所施設は、災害時要援護者を受け入れる「福祉避難所」として自治体に指定される場合がある。既存の利用者の介護に影響を与えることがないよう、避難所運営スタッフ等は自治体から応援派遣されることが基本となるが、被害確認・二次災害防止等を実施し安全を確認した上での施設スペースの開放や応援要員との各種調整等、一定の支援を行うことが必要となるだろう。そのため、福祉避難所開設のための実施事項は追加業務として分類しておき、具体的に自治体と何を調整すべきか等、アクションプランを作成しておくことが望ましい。現在の利用者数を踏まえた受け入れ可能な避難者数や、受け入れるスペースをどこにするか、非常用発電機や備蓄品の共同利用可否等、実際には発災後の安全確認の後に確定させることとはなるが、平時から一定の方針を持ち、自治体とも調整を進めておくことが重要である。

2.感染症を想定したBCP策定のポイント

厚生労働省は、新型コロナウイルスを想定した感染症流行時のBCP策定も求めている。新型コロナウイルスを始めとする新興感染症に対するBCP策定のポイントをまとめる。

(1) 感染予防策

高齢者は一般的に免疫力が低く、感染症に感染した場合、重症化するリスクも高くなってしまうため、とにかく感染しない・させない、施設内に持ち込ませないことが重要である。感染予防策として、表2のような対策を進めることが望ましい。

| 分類 | 概要 | 対策例 |

| 飛沫感染防止策の導入 | マスク着用励行 | 職員・利用者及び来訪者に対し、マスク着用を励行する。 |

| 距離の確保 | 職員のデスクの間や利用者のベットの間等の距離をできる限りあけ、一定の距離を保つ。 | |

| 飛沫防護 | 受付や会議室等で、アクリル板・ビニールカーテン等を設置する。 | |

| 換気の徹底 | 2か所以上の窓を開けてこまめに換気を行う。 | |

| 接触感染防止策の導入 | 清掃消毒 | ドアノブ・スイッチ・手すり等、複数の人が触る場所は定期的に消毒を行い、清潔な環境を保つ。 |

| ごみの管理 | 鼻水等が付いたティッシュや使用済みマスク等は、蓋つきゴミ箱に廃棄したり、ビニール袋に密閉する。 | |

| 手洗い・消毒 | 石鹸・手指消毒液を配置し、手洗い・消毒を励行する。 | |

| 感染機会低減 | 勤務体制の変更 | スプリットチームに分け、交代制で勤務する。 事務業務は、テレワークを導入する。 |

| 通勤手段の変更 | 自家用車等、人との接触を低減する手段を利用して通勤する。 混雑する時間帯を避け、時差出勤する。 |

|

| 出張制限 | 海外出張の禁止、国内出張の制限を行う。 | |

| 来訪者制限 | 流行時は家族の面会を中止する。 仕入先等の来訪者も可能な限り制限し、不必要な接触(特に利用者との接触)を避ける。 |

|

| 職員間接触回避 | 対面での会議を避けリモート会議を取り入れる。 ロッカーや休憩スペース等は時間をずらして利用する。 |

|

| 利用者間接触回避 | 食堂での一斉の食事を避け、個室で取る。 食堂で取る場合は、時間をずらし、距離を保って食事をする。利用者同士での会話を避ける。 |

出典:弊社作成

上記に加え、職員の出勤前の検温・体調確認を行い、異常がある場合は出勤させないこと、利用者の健康管理を強化すること、来訪者の入館前の検温・体調確認を行うこと等によって、施設内に感染源を持ち込ませないことが重要となる。

また、通所施設の場合は、送迎前及び送迎時に利用者及び家族の体調を確認すること、密を避けるため、利用者数を制限すること、訪問介護の場合は、訪問前に利用者の体調確認を徹底すること等も感染予防対策となる。

利用者の状況によっては、マスクの着用が難しい場合等も想定される。一方、感染症への理解・対応が可能な利用者に対しては、感染症の情報や手洗い励行のポスター掲示等、基本的な注意喚起・知識付与の機会を設定することも感染予防につながると考えられる。

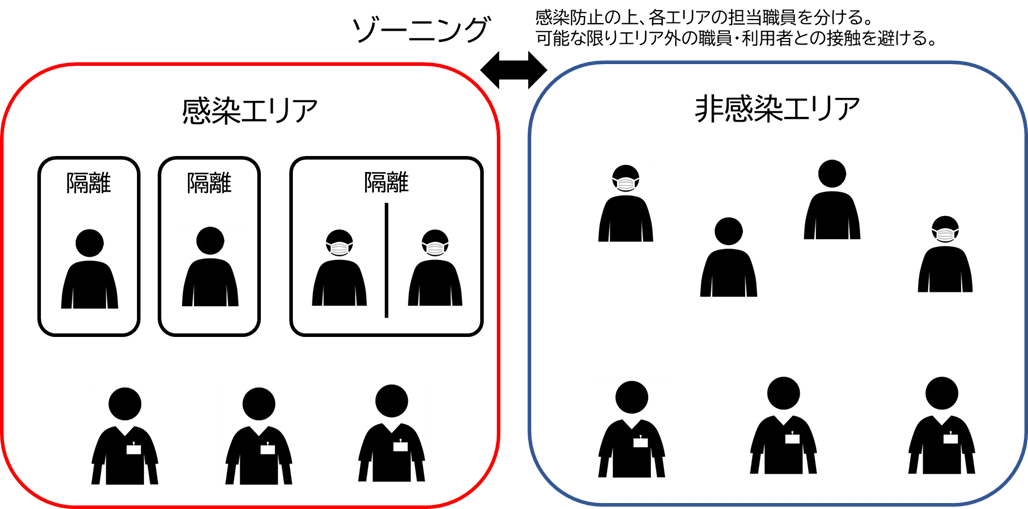

(2) 感染拡大防止策

万が一入所施設内で感染者が出た場合には、前述の感染防止策に加え、感染拡大防止のために、「隔離」と「ゾーニング」を行う。基本的には感染者及び濃厚接触者は個室への移動(困難な場合はマスク着用の上、ベッドの距離を空ける・パーテーション等を利用する)をさせ隔離する。そして、感染者や濃厚接触者のいるエリアと、感染者がいないエリアで区切り、介護担当職員も分けることによって感染を広げないようにする。当然のことながら、感染エリアを担当する職員には十分な防護具等を与え、健康状態の確認や過重労働対策・メンタルケアを実施する等、支援を行うことが必要である。

図1 隔離とゾーニング

出典:厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」 [4]をもとに弊社作成

なお、入所施設とは異なり、通所施設においては、濃厚接触者の特定や施設内消毒の上、保健所・自治体等と調整して一時的に施設を閉鎖・サービスを休止することもありうる。万が一の場合には、施設休止の情報を利用者に伝え、必要に応じ代替サービスの提供を調整するため、利用者・家族や居宅介護支援事業所との調整を迅速に行えるよう体制を組んでおく必要がある。

(3) 職員の確保と業務の絞り込み

地震等自然災害の場合と異なり、感染症流行時に影響を受けるのは基本的に人であるため、感染症を想定した業務継続戦略の鍵となるのは職員の確保である。職員自身の感染や濃厚接触者認定されることで勤務ができなくなったり、利用者が感染することで発生する消毒・隔離・ゾーニング対応等の追加業務により業務量が増えるなど、限られた職員による対応が困難となることが想定される。

職員の確保に関しては、施設内でのシフト調整、同一法人内や提携施設との人員調整、それでも不足する場合には、自治体等への応援職員派遣の要請が考えられる。特に入所施設では非常に困難な対応が求められることになるが、自然災害を想定したBCPで想定したように、継続業務・追加業務・削減業務・休止業務をそれぞれ区分し、職員の減少に応じた戦略を検討しておく。また、機能訓練やレクレーション等に関しては、職員の確保が可能な限りは継続することが望ましいものの、声を出さない・密にならないように人数を制限する等、平時とやり方を変更することが重要である。

通所施設や訪問介護において、職員が確保できない場合、サービス提供時間を短縮する・利用者数を制限する等の業務の削減・絞り込みを行う。提供サービスに影響がある場合には、居宅介護支援事業所や利用者・家族と十分な連携を行う必要がある。

(4) 情報共有・発信

日々の職員・利用者の健康状態や地域での感染状況、行政の動向等、パンデミック時に収集・整理すべき情報は多い。感染対策委員会や対策本部等の組織において、リモートツール等も取り入れながら、効率的に収集し、共有することが必要である。また、施設内で感染が発生した場合や、職員の不足見込み等が明らかになった場合、迅速に自治体等への報告・相談を行う必要がある。また、どのような時期に何をどのように発表すべきかといった情報発信の方針についても検討が必要である。例えば、感染者のプライバシー保護の観点で公表できること・できないことを事前に整理しておく、利用者や家族等に通知する前に外部に公表しないなどである。

なお、入所施設の場合、面会を制限した際の家族への情報提供は重要な業務の一つである。利用者の健康状態に変化がないか等、定期的に情報を共有することで、家族に安心感を与えることができる。また、家族からの言葉や気持ち等を伝えることで、利用者のメンタルケアにもつながるだろう。

3.事業継続マネジメントと教育訓練

(1) 事業継続マネジメントとは

事業継続マネジメント(Business Continuity Management:BCM)とは、BCPを作成し、教育訓練等を経てその見直し・改善活動を行う、PDCAサイクルを回していく行為自体を呼ぶ。BCPがあったとしても、それを踏まえて発災時に行動するのは職員であり、実効性を伴うためにはBCPの内容や具体的に必要となる対応等が職員に周知徹底され、発災時には職員自ら考えて行動することが不可欠である。また、利用者の入れ替わりや、利用者の介護度合い等が変わることで、避難計画や業務継続方法が変わる可能性もある。「BCPを一度作ってそのままメンテナンスしていないため実情と乖離している」「非常用機材を買った後、倉庫にしまいこんでおり使える人がいない」といったことが起こると、せっかくのBCPは機能しない。厚生労働省は、BCPを作成した後、必ず教育やシミュレーション訓練を実施することとしており、BCP策定のみならず、教育訓練自体も義務化されている点、留意が必要であり、この教育やシミュレーション訓練を通じて洗い出された問題や課題に対応し、BCPの改善・高度化を図っていくことが望まれる。

(2) 実効性を高める教育訓練

教育訓練には様々な手法があり、主要なものをまとめると以下の通りである。

| 手法 | 概要 | 目的・特徴 |

| 机上型 シミュレーション訓練 |

災害等が発生後に想定される被災シナリオと検討すべき課題を提示。関係者のグループ討議を通して、対策本部の役割や被害対応手順、各所との連携、意思決定・指示等のプロセスを討議する訓練。 | 課題の検討が目的で、課題をじっくりと検討するために適した訓練。リアルタイム型と比較すると、企画しやすい傾向にある。 |

| リアルタイム型 シミュレーション訓練 |

対策本部にもたらされる様々な情報(ニュース報道や施設内外の被害等)を時系列で付与し、情報処理(収集・整理・分析・判断・指示)を疑似体験する訓練。 | 対策本部業務の手順確認が目的で、一連の流れを体験可能。時系列シナリオの作成に手間がかかる。 |

| 実動訓練 | 機器等を活用する等して、実際に活動を行う訓練。避難訓練、非常通信機器を使う通信訓練、徒歩帰宅訓練等。 | 非常用機器の使用法や、避難等の実際の動きを学ぶ目的で実施。対策本部業務や災害等対応全体の訓練には該当しない。 |

| セミナー | 講師が講義を行い、知識の付与や意識啓発を行うもの。 | 幅広い職員に参加させることが可能。 |

出典:弊社作成

教育訓練において重要なポイントは、自施設のBCPに関する取り組み状況や成熟度に合わせて、目的を明確に設定することである。「策定したBCPを周知したい」「課題を職員全員で議論したい」「対策本部の活動の流れを疑似体験したい」といった目的を設定することで、その目的に沿った手法を選択することができる。

また、訓練は定期的に行うことが重要である。職員の入れ替わり等で、ノウハウが流出していくことも多い。「毎年●月に1回訓練を実施する」「新入職員には着任時に防災研修を行う」等、取り組みはBCPの中にも明記して、実行していくことが重要である。

4.おわりに

本稿では、自然災害及び感染症を想定したBCP策定のポイントについて解説した。新型コロナウイルス感染者数は、減少傾向にあるものの、終息見込みはなく、介護施設での集団感染が度々報道されている。また、近年は地震や風水害が頻発し、その被害も激甚化している状況である。災害時に迅速な避難が困難で、免疫力が低く感染症の影響を受けやすい高齢者の安全と健康を守りながら、介護福祉サービスの維持を継続するためには、平時からの準備が何よりも重要である。人手不足やノウハウ不足等によって、BCP策定や教育訓練の実施は容易ではないことが想定されるが、厚生労働省のガイドライン等を最大限活用しながら、自施設の状況を踏まえた実践的なBCPを検討していただきたい。

本稿が、介護施設における事業継続マネジメント推進の一助になれば幸いである。

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

野村 幸代

ビジネスリスク本部 第1ユニット 上級主任研究員

専門分野:リスクマネジメント・危機管理、災害・事故対応、事業継続、コンプライアンス

事業継続 / BCM・BCP

脚注

| [1] | 厚生労働省第176回社会保障審議会介護給付費分科会資料によれば、2000年4月の介護サービス利用者数は149万人(在宅サービス利用者数:97万人、施設サービス利用者数:52万人)であったが、2019年4月の利用者数は487万人(在宅サービス利用者数:378万人、施設サービス利用者数:95万人、地域密着型サービス利用者数:87万人)に増加している。 |

| [2] | 内閣府 「令和3年版高齢社会白書」https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/zenbun/pdf/1s1s_01.pdf |

| [3] | 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」「業務継続計画(BCP)自然災害編(介護サービス類型:共通)」、 https://www.mhlw.go.jp/content/000922097.xlsx |

| [4] | 厚生労働省「介護施設・事業所における業務継続ガイドライン等について」「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」、 https://www.mhlw.go.jp/content/000922077.pdf |