富士山噴火と企業における事業継続

- 自然災害

- 事業継続 / BCP

2022/3/30

目次

- 近年の火山災害の状況と行政の動向

- 富士山噴火のリスク

- 企業においての噴火災害対策のポイント

- おわりに

富士山噴火と企業における事業継続- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

木村 圭佑

ビジネスリスク本部 主任研究員

中田 方斎

企業財産本部 上級主任研究員

富士山噴火のリスクが認知されてきている。2021年には、内閣府が広域降灰対策を検討した結果を公開し、富士山火山防災対策協議会は富士山ハザードマップを改定した。また、近い将来発生が懸念されている南海トラフ沿いの大地震が富士山噴火を誘発するという見解もある。富士山噴火は、富士山近隣地域に大規模な被害を及ぼすだけではなく、首都圏の広範囲に大規模な降灰が発生する可能性もある。

近代の大都市は、このような降灰を経験したことがない。大都市での降灰は、被害の蓄積や連鎖により甚大な災害となる可能性も否定できない。よって、富士山近隣で事業を行う企業だけでなく首都圏で事業を営む企業は事前に対策を検討することが求められる。しかしながら首都圏などの広域火山災害は知見・経験がないため、企業者側は対策の必要性や対策推進に苦慮している場面も多い。そこで、本稿では、近年の火山防災に関する動向や富士山噴火のリスクについて述べた後に企業における噴火災害対策のポイントを解説する。

1.近年の火山災害の状況と行政の動向

近年、火山噴火リスクの認知が進んでいる。2014年9月27日、突然、御嶽山で爆発的噴火が発生し、甚大な被害をもたらした。翌年5月29日には口永良部島でも爆発的噴火が発生している。また、2018年1月23日草津白根山(本白根山)で爆発的噴火が発生し、人的被害が発生した。昨年8月には小笠原諸島の海底火山である福徳岡ノ場が噴火し、軽石が日本太平洋沿岸に漂着した。海外でも、本年1月にトンガ王国のフンガトンガ・フンガハアパイ火山の噴火があり、日本沿岸にもこれを原因とする津波が襲来し、船舶が転覆するなどの被害があったことは記憶に新しい。このように火山噴火は毎年世界中のどこかで起こっている災害であり、その被害の状況も多様であり、極めて広い範囲に影響を及ぼす可能性がある。海外のサプライヤーの事業拠点の被災や海上運送の物流網停止などにより企業の事業に影響するため、企業においても対策を検討しておくことが重要となる。

まず、このような火山災害に対する近年の行政の動向を紹介する。政府は、御嶽山の噴火を教訓に活動火山対策特別措置法(活火山法)を2015年に改正した[1]。本改正では、活動火山対策の強化を図るべく、火山地域の関係者が一体となって、登山者を含めた警戒避難体制の整備が目的に加えられている。また、文部科学省は、「観測・予測・対策の一体的な火山研究および火山観測データの一元的流通の促進」と「広く社会で活躍する火山研究人材の裾野を拡大するとともに、火山に関する広範な知識と高度な技術を有する火山研究者となる素養のある人材の育成」を目指し、次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト[2]を開始した。現在、火山災害の予測技術、観測技術、対策技術に関して活発な研究開発が推進されている。

内閣府中央防災会議は、大規模降灰時の広域降灰対策の基本的な考え方を検討するため、2018年に大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループを設定して検討を始めた。この検討では大規模噴火の事例として富士山を取り上げた。富士山噴火時では、首都圏に大量の降灰が発生し直接的な被害だけでなく、電力、上下水道、交通などのライフラインに被害を及ぼし都市機能が停止する可能性がある。そのため降灰のシミュレーションや降灰が発生したときに建物、人、ライフラインなどにどのような影響があるかを整理した。また、住民等の行動の基本的な考え方をまとめて、2020年4月に報告書を公開している[3]。

また、富士山については、富士山周辺の自治体で富士山噴火対策が推進されている。2001年、国、関係県・市町村は、富士山火山防災協議会および富士山ハザードマップ検討委員会を設置し、富士山噴火についての調査・研究を開始し検討を重ねた。その後、前述の活火山法改正により、火山ごとに地域自治体や関係機関、火山専門家が参画する火山防災協議会の設置が義務付けられたため、同協議会は2016年に富士山火山防災対策協議会に改組された。この協議会では、複数の噴火シナリオや火山ハザードマップの検討、避難計画の策定や訓練、住民への周知などの火山対策が進められている。このうち噴火シナリオや火山ハザードマップの検討結果については、2004年に富士山ハザードマップ検討委員会報告書として最初の富士山ハザードマップが公開された[4]。この後、富士山の過去の噴火についての研究が進み、2021年3月26日に富士山ハザードマップの改定版が公表された[5][6]。

次章では、「近年の火山災害対策の動向」として、主に富士山噴火リスク、特に改定された富士山ハザードマップについて述べる。

2.富士山噴火のリスク

(1) 富士山噴火に関する新たな知見

2004年6月に富士山ハザードマップが公表されて以降、さまざまな研究機関によって富士山の噴火履歴の研究が行われてきた。新たな知見を以下にまとめる。

①新たな知見1:新たな噴火口が確認された

噴火口ができると想定される範囲が拡大した。これが何を示唆するかというと、例えば、雁の穴火口[7]という噴火口が確認されたことから、10時間以上あった富士吉田市(火口から市街地までの距離は約2km)の溶岩流の到達時間が2時間に見直されたというように、リスクが高まっていることを示唆する。

②新たな知見2:貞観噴火の推定溶岩量が再評価された

貞観噴火の推定溶岩量が約7億m3から約13億m3に増加した。新たな噴火口の知見とあわせて、溶岩流はより早く、より遠くまで到達すると見直されることとなった。

③新たな知見3:高度なシミュレーション

高度なシミュレーションが開発され、より精細なデータ(地形データなど)が用いられた。予測が精緻化されている。

(2) 富士山噴火の特徴

富士山噴火についての新たな知見が報告されているが、そもそも、富士山噴火にはどのような特徴があるのか把握することが重要である。富士山噴火の特徴を以下にまとめる。

①特徴1:国内陸地で最大の火山

富士山の体積は500km³あり、国内陸地で最大の火山である。

②特徴2:様々な噴火事象が想定

溶岩流、火砕流、融雪泥流といった流下物を伴う噴火と、噴石、火山灰など、降下物を伴う噴火、さらにそれらを複数組み合わせた噴火が想定される。

③特徴3:噴火頻度と規模

富士山は直近の5600年前までの地層に約180層の噴火堆積物が確認されている。つまり、平均して約30年に1回噴火していることになる。しかし、富士山は定期的に噴火してきたわけではない。781年以降、富士山は10回噴火しているが、そのうち7回は781年から1083年の間に噴火している。富士山が最後に噴火したのは1707年の宝永噴火でそれから約300年経過している。

噴火の規模は、10万~13億m³と様々であり、大部分(約96%)は小規模~中規模(2億m3未満)の噴火であるが、上位2つの噴火(貞観噴火、宝永噴火)は過去1300年間に発生している。

④特徴4:火口とその分布

富士山の噴火口は主に山頂を通る北西―南東方向とそれに直交する北東―南西方向に存在し、その分布は両翼27kmと広範囲に及ぶ。富士山の噴火は山頂だけではなく、山腹の広範囲で発生していることから、次の噴火は、この範囲のどこから発生しても不思議ではない。

(3) 富士山噴火の不確実性

富士山噴火の対策について検討する人は最初に①いつ、②どこで、③どのようなリスク事象が発生するか、について、できる限り知りたいと考える。しかし富士山噴火は非常に不確実な現象である。ここでは上記の3点について以下にまとめる。

①いつ噴火するか?

現時点では予兆現象をとらえたとしてもいつ噴火するかを正確に予測することはできない。また、火山噴火の予兆現象を捉えることも確実ではない。2014年の御嶽山の噴火では、突然、水蒸気爆発が発生した。781年以降の富士山の噴火の歴史において、噴火の前駆的現象が記録されているのは宝永噴火のみである[8]。富士山噴火で大半を占めるのは溶岩流噴火であるが、富士山の溶岩流噴火において、これまで予兆をとらえたことはなかったのが事実である[9]。しかしながら、昨今の火山噴火ではその予兆現象が観測されてきている。1983 年の三宅島噴火では噴火の2時間前に地震活動の活発化が見られ、1986 年の伊豆大島噴火では数か月前から群発地震が観測されている。また、記憶に新しい2018年のハワイ島の噴火でも3日前から火山性地震の増加が観測されている。よって、現代の観測技術やそれによる噴火の前兆現象の研究が進み、噴火予測の精度が向上することが望まれる。

②どこで噴火するか?

これもまたどこで噴火するかを予測するには、マグマの上昇がどこで起こっているかを精度よく観測することが必要となる。現状、マグマの上昇を示唆する火山性地震を観測することは可能であるが、当該現象がどこで起こっているか、精度よく観測するにはさらなる研究が必要である。

③どのようなリスク事象が発生するか?

これも予測することは不可能といっても過言ではないくらい困難である。まず噴火発生時のハザードを事前に精度良く予測することが困難である。火山噴火においては、その噴火規模の特定や発生するハザードの種類・強さを特定できない。よって、どの地域にどのようなハザードが発生し、被害を及ぼす可能性(リスク)があるかを予測するには、大きな仮定を置く必要がある。また噴火した後においても、噴火活動の収束時期を予測することが困難である。よって、対策においてはその予測に労力を費やすよりも、起こった場合どう対応するかという計画と訓練が重要となる。

(4) 改定された「富士山ハザードマップ」について

地震や水害ではハザードマップ、防災マップなど様々な呼び方のマップが存在する。富士山噴火については、富士山火山防災対策協議会が以下のように様々なマップを作成している。それぞれのマップに意味があり、対策においてはこれらを理解した上で利用することが重要である。

- 火山ハザードマップ:火山現象の影響範囲を地図上に特定し、防災対応をとるべき危険な範囲を視覚的にわかりやすく描画したマップ。ドリルマップと可能性マップがある。

- ドリルマップ:火山現象ごとに任意に設定した始点からのシミュレーション結果を示したマップ。

- 可能性マップ:すべてのドリルマップを重ね合わせ、その火山現象がいつまでにどこまで到達するかを示したマップ。なお、複数のドリルマップを重ね合わせて作成されている、つまり、複数の噴火事象を1つにまとめたため、一度の噴火で、色付けされたすべての範囲に火山現象が起こるわけではない。

- 火山防災マップ:火山ハザードマップに防災上の必要な情報を付加したマップ。

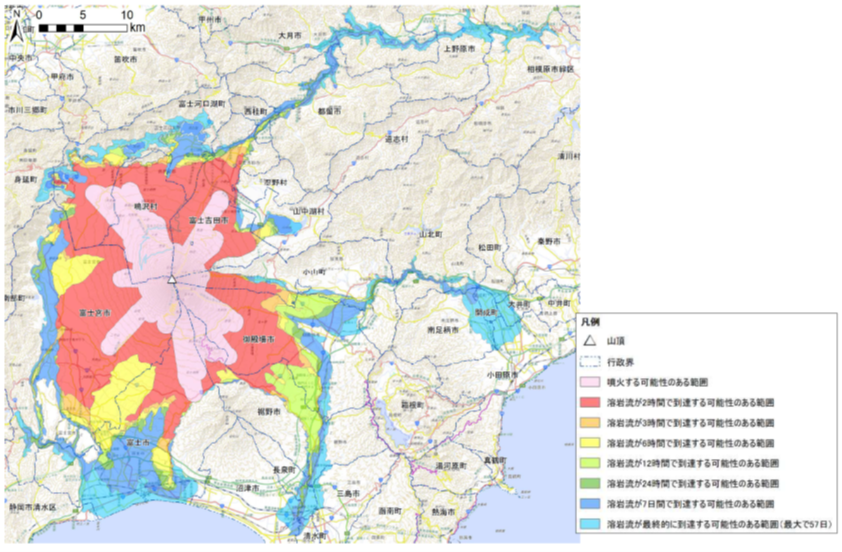

2021年には、富士山ハザードマップ(富士山版の火山ハザードマップ)が改定された。この富士山ハザードマップは溶岩流の予測では貞観噴火規模、降灰予測では宝永噴火規模を対象としている。以下に改定版のうち、溶岩流、火砕流、融雪型泥流、降灰のマップについて概要と活用時の注意点を説明する。

①溶岩流ハザードマップ

溶岩流は、岩石が温度1200℃の熱で溶解したものである。市街地における移動速度は人が歩く速さ程度である。よって、溶岩流の流路から離れれば人命への直接的な影響はない。事前にドリルマップを確認し、火口の発生場所からどのくらいの時間で影響を受けるのか、さらに避難方法を確認することが重要である。

- ドリルマップ:

252箇所(大規模:69、中規模:91、小規模:92)の計算開始点を設定し作成している。なお、計算開始点は、影響範囲がより広くなるよう、想定火口範囲の外縁でかつ、谷、尾根、山腹を計算開始点として選定している。流量は、中規模は小規模の10倍、大規模は中規模の5倍に各々設定している。結果は、下図のように到達時間のレンジ別に色分けしている。 - 可能性マップ:

今回の改定で、富士吉田市、富士宮市では従来の予測よりも早く到達するという結果が得られている。なお、一度の噴火で、色付けされたすべての範囲に溶岩流が到達するわけではないことに留意されたい。

図1 溶岩流の可能性マップ

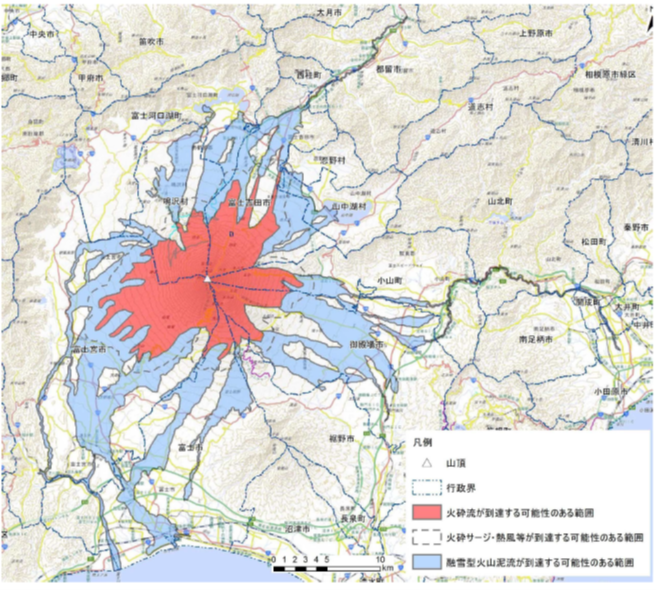

②火砕流ハザードマップ

火砕流の温度は600℃を超えることもある。また、その流下速度は時速100kmを超えることもある。災害範囲は富士山頂から約10km圏である。よって、火砕流が発生してから避難することは不可能と思われるため、事前に可能性マップを確認しておき、噴火の予兆が観測されたら、災害範囲から避難することが重要である。

- ドリルマップ:火砕流のドリルマップを比較すると、火砕流発生地点によって、到達範囲、距離が大きく異なることがわかる。

- 可能性マップ:2004年版の可能性マップと比較すると、北東側、南西側に到達範囲が拡大していることがわかる。

③融雪型泥流ハザードマップ

融雪型泥流が発生すると斜面流下し、河川に到達すると河川沿いに流れる。融雪型泥流の流下速度は時速60km程度と予測されるため、積雪期に火砕流が発生し、その下流にいた場合、避難は困難と思われる。よって、事前にドリルマップで、近隣で火砕流が発生した場合、自宅や職場、家族のいる場所に影響を及ぼすかを確認しておくことが重要である。

- ドリルマップ:融雪型泥流は、積雪期に火砕流が発生した場合にその熱で雪が溶かされ、雪解け水と火砕流に含まれる岩石や火山灰が一体となって流れてくる現象をいう。よって、融雪型泥流のシミュレーションは火砕流の最終到達点から開始している。なお、融雪型泥流のドリルマップは他と異なり、到達時間のレンジではなく、泥流厚で色分けしている。

- 可能性マップ:下図のように融雪型泥流の可能性マップには白抜きのエリアが存在する。つまり、融雪型泥流が到達しないエリアが存在する。

図2 火砕流・融雪型泥流の可能性マップ

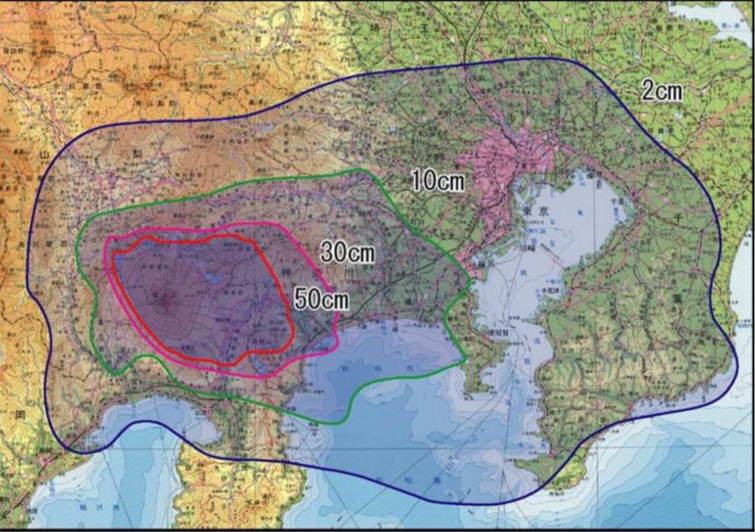

④降灰ハザードマップ

今回の改定では更新されていない。2004年版では、月ごとにドリルマップが作成されており、降灰の分布は季節ごとに大きく傾向が異なる。夏期は比較的に山頂を中心に同心円に近い分布を示すが、西風が強くなる冬期は、山頂から東側に分布する。よって、秋から冬にかけて富士山が爆発的噴火を起こすと首都圏に大きな影響が出ることとなる。

火山灰は、噴火によりマグマや岩石が細かく砕かれたものをいう。風の影響を受けるため、風下の広範囲のライフライン、交通インフラなどに影響を及ぼす。降雨などにより水分を含むとかなり重くなり、送電網や変電設備に付着し、ショートを発生させることもある。

図3 降灰の可能性マップ

(5) 次の富士山噴火について

次の噴火が、貞観噴火のような大量の溶岩流を噴出する噴火であるならば、被害は富士山周辺に集中することとなる。もし、次の噴火が宝永噴火のような大規模な爆発的噴火であるならば、被害の範囲は、富士山周辺にとどまらず、都心を含む首都圏の広域に降灰が広がり、首都機能が長期にわたって麻痺する可能性もある。この降灰予測や影響の可能性の詳細は、2020年4月に内閣府中央防災会議防災対策実⾏会議が公表した「大規模噴火時の広域降灰対策について―首都圏における降灰の影響と対策―~富士山噴火をモデルケースに~(報告)」を参照されたい。

3.企業においての噴火災害対策のポイント

(1) 噴火災害対策の基本的な考え方

地震・津波や水害などの自然災害に対する事業継続を検討している企業では、各災害の特性を捉えて対応計画を分けて策定している場合が多い。様々な災害に対して共通の対策で対応可能な箇所と、災害の特性に合わせて個別対応が必要な箇所がある。火山災害の対策計画立案においても、共通の対策で対応できるところはそれを用い、火山災害の特性を踏まえて個別に対応が必要な箇所については新たに計画する必要がある。そのような観点で、火山災害の特性と事業への影響を把握することが第一段階として必要になる。

この過程では地震・津波や水災などと同様に噴火災害が発生した際の被害想定が必要である。被害想定の一般的な進め方としては、公的機関による火山ハザードマップと事業拠点の位置関係を把握し、物的損害が発生するかを確認することが第一歩となる。次に、サプライチェーンや電力・水道、交通などのインフラストラクチャーの影響や、被災地エリアでの事業損失など間接的な損害を把握する。火山ハザードマップは前述の通り様々なハザードに対して想定されており、一通りの把握が必要である。特に富士山噴火時は火山灰が首都圏全域に降ることが予想されており、事業拠点に物的損害が発生しないとしても、電力、交通などの寸断により事業が継続できない可能性があるため、間接損害の被害の想定が不可欠となる。このような被害想定により対策が必要な地域や事業を特定し、詳細な検討を進められたい。なお、この時、ハザードマップには明記されていないのが災害の時系列である。噴火災害は時系列が他の災害と全く異なる様式で進むと考えられる。この時系列を事前に想定していくことが、企業の対策においては大変重要である。以降ではこの火山噴火の時系列について述べる。

(2) 火山噴火の時系列

火山ハザードマップを確認し、被害の可能性がある企業は、気象庁から発表される富士山の活動状況を示す噴火警戒レベルを常に把握することが重要になる。噴火警戒レベルは5段階で表され、5に近づくほど噴火に対する危険度が高いことを示しており、富士山の火山活動がどのような状態にあるかを確認することができる。表1は、気象庁より発表される富士山の噴火警戒レベルを一覧にしてまとめたものである。富士山以外の火山においても同様に、5段階の噴火警戒レベルで火山活動の状況が発表される。なお、この警戒レベルの判断基準も火山ごとに公表されている。現時点において、富士山では、噴火の発生が予想される火山活動活発化の過程でレベル2は発表しないと定められている。

地震災害とは異なり火山噴火は、前述した噴火警戒レベルの予報や警報情報の発表、火山性地震等の予兆現象があるため、噴火後も被災までに一定の猶予が存在し、避難や事前対応をとることができる。そのため、被害の可能性がある企業は、噴火前後の自然現象や発表される情報の時系列を把握し、後述するタイムラインの策定など噴火の段階に応じた対応を事前に検討しておくことが対策のポイントの一つとなる。表2に一般的な噴火前後の事象や情報をまとめている。

次に、過去の火山噴火が時系列に対し、どのくらい即していたかを説明する。近年の噴火災害として、2014年の御嶽山噴火と2015年の口永良部島・新岳噴火の事例を表3、4にまとめた。どちらも噴火前に予兆が確認されているが、予兆が顕著だった口永良部島に対し、御嶽山噴火は9月10日、11日の火山性地震の一時的な増加後、噴火直前発生までは予兆は減少傾向にあり、噴火警戒レベルも1のままとなっていた。このことから、火山噴火の時系列は一定の参考にはなるものの、噴火発生までに決まったサイクルは存在せず、予兆現象や気象庁の発表から行動し始めては、手遅れになることも事前に想定する必要がある。事業者は、いつ噴火が発生してもおかしくないという想定のもとに、従業員の安全や事業継続のため、事前に対策を検討しておくことが求められる。

| 予報警報 | 対象範囲 | レベル (キーワード) |

火山活動の状況 | 住民等の行動及び 登山者・入山者等への対応 |

想定される現象等 |

| 噴火警報 | 居住地域及びそれより火口側 | 5 (避難) |

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生、あるいは切迫している状態にある。 | 危険な居住地域からの避難等が必要。 | ●大規模噴火が発生し、噴石、火砕流、溶岩流が居住地域に到達(危険範囲は状況に応じて設定)。 ●顕著な群発地震、地殻変動の加速、小規模噴火開始後の噴火活動の高まり等、大規模噴火が切迫している(噴石飛散、火砕流等、すぐに影響の及ぶ範囲が危険)。 |

| 4 (避難準備) |

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が発生すると予想される(可能性が高まっている)。 | 警戒が必要な居住地域での避難準備、災害時要援護者の避難等が必要。 | ●小規模噴火の発生、地震多発、顕著な地殻変動等により、居住地域に影響するような噴火の発生が予想される(火口出現が想定される範囲は危険)。 | ||

| 火口周辺警報 | 火口から居住地域近くまで | 3 (入山規制) |

居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 登山禁止・入山規制等危険な地域への立入規制等。 | ●居住地域に影響しない程度の噴火の発生、または地震、微動の増加等、火山活動の高まり。 |

| 火口周辺 | 2 (火口周辺規制) |

火口周辺に影響を及ぼす(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)噴火が発生、あるいは発生すると予想される。 | 住民は通常の生活。火口周辺への立入規制等。 | ●影響が火口周辺に限定されるごく小規模な噴火の発生等。 | |

| 噴火予報 | 火口内等 | 1 (活火山であることに留意) |

火山活動は静穏。火山活動の状態によって、火口内で火山灰の噴出等が見られる(この範囲に入った場合には生命に危険が及ぶ)。 | 特になし。 | ●火山活動は静穏(深部低周波地震の多発等も含む)。 |

出典:気象庁 富士山の活動状況「富士山の噴火警戒レベル」をもとに弊社作成

| 状態 | 情報・事象 |

| 平時 | ・ハザードマップ |

| 噴火前 | ・火山性地震[10]等の予兆事象の発生 ・噴火警戒レベルの引き上げ ※噴火の可能性がある山は、レベル1が発表されていることが多く、レベル2~に引き上げられる。 ・降灰予報(定時)[11]の発表 |

| 噴火後 | ・気象庁より噴火速報[12] ・噴火に伴う、降灰や噴石等の発生 ・噴火警報[13]の発表 ・降灰予報(速報、詳細)[14]の発表 |

| 状態 | 日時 | 情報・事象 | |

| 噴火前 | 2008年 | 3月31日 | ・噴火警戒レベル1 |

| 2014年 | 9月10日~11日 | ・火山性地震が一時的に増加 ただし、12日以降減少 |

|

| 9月27日11時41分頃 | ・火山性微動発生 | ||

| 噴火後 | 同11時52分頃 | ・噴火発生 | |

| 同12時36分頃 | ・噴火警戒レベル3に引き上げ | ||

| 2015年 | 6月26日 | ・噴火警戒レベル2に引き下げ | |

| 2017年 | 8月20日 | ・噴火警戒レベル1に引き下げ | |

出典:防災情報のページ「2014 年(平成 26年) 御嶽山噴火による災害」、長野県「御嶽山に関する情報」、気象庁「御嶽山の噴火状況等について」をもとに弊社作成

| 状態 | 日時 | 情報・事象 | |

| 噴火前 | 1999年以降 | ・火山性地震が増加 | |

| 2003年以降 | ・周辺の地盤膨張を繰り返し観測 | ||

| 2007年 | ・噴火警戒レベル2 | ||

| 噴火後 | 2014年 | 8月3日 | ・噴火発生(噴煙800m) ・噴火警戒レベル3に引き上げ |

| 2015年 | 5月29日9時59分 | ・爆発的噴火が発生 | |

| 同10時7分頃 | ・噴火警戒レベル5に引き上げ | ||

| 2016年 | 6月14日 | ・噴火警戒レベル3に引き下げ | |

| 2021年 | 7月5日 | ・噴火警戒レベル2に引き下げ | |

出典:内閣府 防災情報のページ「2015 年(平成 27年)口永良部島噴火による災害」、

気象庁「平成 26 年(2014 年)の口永良部島の火山活動」、気象庁「口永良部島で発表した噴火警報・予報」を参考に弊社作成

(3) 具体的な対策

我が国では、近年地震や風水害の大きな災害が発生しており、多くの企業がこれらの災害に対して様々な対策を進めている。一方、火山噴火の災害は発生頻度が少ない上、近代都市では大規模噴火災害が発生したことがない。被害の様相を把握するにあたり、経験に頼ることができないため、どのような対策があるか想像することが難しい。以下に、火山噴火に対して人命安全確保や危機管理において有効な対策や策定のポイントをまとめる。

●ハード対策

火山噴火発生前における企業の備えの一つとして、火山灰の降灰対策が挙げられる。火山灰は影響範囲が広く、健康面への影響もある。平時からしっかり降灰対策の備品を蓄えることが重要である。表5に降灰対策における基本的な対策をまとめる。

| 降 灰 へ の 備 え |

マスク(不織布製等) ※降灰の吸い込みのほか、感染症対策としても有効 大きめのごみ袋やラップ類 ※電子機器等火山灰から保護するため ゴーグル等 ※火山灰の粒子から目が傷つくのを守るため 掃除道具(ほうき、掃除機、ごみ袋) 食糧及び水(最低3日分) ※勤務時間中の発生による帰宅困難者のため ランタン、懐中電灯 ※停電対応および降灰時の視界不良対策のため ストーブ、毛布等 ※停電に備えた冬の寒さ対策 |

| 設 備 対 策 |

屋根の強度確認や補強 ※降灰堆積への備え 防災シェルター ※緊急時の避難 蓄電池 ※停電に備えた対策 |

出典:東京海上日動リスクコンサルティング(株) リスクマネジメント最前線2014 No.38

「火山噴火による降灰リスクにおけるBCP策定のポイント~桜島の噴火シミュレーションをモデルケースとして~」をもとに加筆

●避難計画・初動対応計画の策定

火山ハザードマップにおいて被害・影響が想定される地域に事業拠点がある場合は、噴火前、また噴火後の溶岩流・降灰等に対する避難行動計画が必要となる。平時から火山ハザードマップや噴火警戒レベルを確認し、どのタイミングで避難を判断し、どこに避難するかなど、事前に検討をしておくことが重要となる。以下に避難計画・初動対応計画策定のためのポイントをまとめる。

- 既存の危機管理体制・文書の確認

- 火山ハザードマップの確認による当該事業所の被害の状況確認

- 避難の判断基準の検討

- 避難検討体制、避難時の体制、情報収集・発信の流れの検討

- 避難計画の文書化

●タイムラインの策定

3. (2)に記載したとおり、噴火前には火山性地震等の予兆現象が観測され、気象庁から噴火警報・予報や噴火警戒レベルが発表される。噴火が発生するまでの時間は分からないので、いくつかの時間ケースを想定し対応を検討する必要がある。また、噴火後は、降灰などの影響が実際に発生するまでの時間的猶予がある。拠点・事業への影響までのリードタイムを整理したうえで、直前対応を計画し、行動の判断基準をタイムラインと共にまとめる必要がある。以下にタイムライン策定のためのポイントをまとめる。

- 拠点への被害・影響の想定

- 被害時の判断基準の整理

- 事業への影響に対する事前・直前の対策の検討

- 各判断フェーズにおける直前対応の整理

- タイムラインの文書化

- 他の危機管理体制との整合性確認

●教育・訓練

地震や風水害と比較すると火山噴火の頻度は極めて低い。よって、他地域での被災をみて注意喚起することが期待できない。避難計画やタイムラインを策定した後に、社内に普及させるためにも、平時から教育や訓練を実施することが重要である。以下に訓練実施のためのポイントをまとめる。

- 訓練目的の設定

- 目的に沿った訓練形式や参加者等の検討

- 前提条件の検討

- 訓練実施と観察

- 課題抽出と体制や対策へのフィードバック

(4) 事業継続への取組み

噴火災害時には人命安全や危機対応だけでなく、事業継続の取組みも求められる。十分な事業継続に備えがない状況で被災してしまうと重要取引先への商品供給ができなくなり、取引停止に陥ることも考えられる。また、最悪の場合は企業の倒産に至る恐れもある。こうした事態を回避するために、平時において噴火災害に対する事業継続計画(BCP)を策定することが重要となる。噴火災害に対してBCPを策定する際の検討ポイントを以下にまとめる。

●被害想定・シナリオの設定

- 噴火災害の特性を捉えた被害想定を実施する必要がある。特に広域に降灰が発生するような災害では、道路交通や鉄道の運行に支障をきたす可能性がある。事業拠点に対して直接的な被害がない場合でも、従業員が出社できないことや物流網が停止するなどの間接的な影響により事業が停止するシナリオを検討することが重要である。

- 噴火災害は予測が難しいことから多様な被害シナリオを設定し、それぞれのシナリオに対して堅牢な計画を検討する必要がある。

- 設定した多様な被害シナリオに対してボトルネックとなるリソースを特定し、それを解消するための事業継続戦略の検討が必要である。

ここで事業継続戦略について解説する。ボトルネックを解消するための戦略には、大きく分けて「早期復旧戦略」と「代替戦略」がある。まず、表6に企業の噴火BCPにおける早期復旧戦略の事例を示す。これらの事例では災害前における予兆現象、警戒レベルなどの情報に基づいて災害発生前から予防活動を実施することで、発災後の復旧を早期に果たすことを狙っている。このような早期復旧戦略を策定している企業は多く存在するが、代替戦略を検討している企業は早期復旧戦略に比べて多くない。富士山噴火を考えると、降灰による広大な範囲への通信・交通インフラへの影響が長期化する可能性も否定できない。また事業拠点が溶岩流や土石流の影響を直接受けた場合には、拠点の早期復旧は困難であろう。よって、早期復旧戦略だけではなく、代替戦略による事業継続計画の検討も期待される。以下の表7に、噴火を想定した代替戦略の例をまとめている。

| A社 | ・生産復旧計画の策定 ・予兆情報の入手 ・火山灰侵入防止の養生とその事前訓練 ・迅速な除灰に向けた、除灰用具・重機の整備と実演 ・従業員、家庭への啓発活動 |

| B社 | ・本社、近隣事業所と連携し、噴火警戒レベル毎の対応ルール等、方針整備 ・噴火時に必要な備品とその運用に関わる準備 |

出典:厚生労働省 神奈川労働局、内閣府 国土強靱化 民間の取組事例掲載をもとに弊社作成

| 代替戦略 | ・平時からの本社業務、生産拠点、倉庫・物流などの地域的な分散化、多重化 (噴火警戒レベル2および3の状況下における事前の準備を含む) ・OEM、アウトソーシング ・複数発注による調達先の複線化、代替調達先の確保 ・災害時の在宅勤務 ・情報システムのバックアップシステムセンター、クラウドによる多重化 |

(5) 降灰の状況に応じた対策の検討

富士山噴火を対象にした場合、火口からの距離や噴火する季節によっても降灰の状況は異なる。降灰は遥か上空の偏西風によって首都圏に運ばれる。偏西風は季節によって向きや風速が変わるため火山灰が降る地域が異なる。そのため災害の予測も難しいところであるが、ここでは簡便に考えるため、火口からの距離と火山灰の厚さを簡易に整理し、それぞれの地域において求められる対策を纏めた。対策検討の参考にしていただきたい。

| 火山灰の堆積厚の目安 /距離による区分の目安 |

対策のポイント |

| 堆積厚:30cm~ 距離:0km~ (火山近傍) |

|

| 堆積厚:3㎝~ 距離:40km~ (中間地域) |

|

| 堆積厚:微量~ 距離:80km~ (遠隔地域) |

|

4.おわりに

本稿では、主に富士山噴火を対象として火山災害に対する事業継続の対策のポイントについてまとめた。企業の事業継続マネジメントの重要性が認識されて20年程度が経過したが、この期間に日本では、2011年の東日本大震災や2019年の台風19号による広域水害が発生した。日本の企業はこのような災害を経験するたびに、新たな課題を認識し修正することで、自然災害に対する事業継続計画を見直し磨き上げてきた。しかし、火山災害、特に富士山噴火による首都圏の降灰被害は、世界的にみても誰も経験したことのない未知の災害である。このような災害に対しても事業継続を事前に検討することで結果事象型の計画が充実することとなる。噴火災害だけでなく、様々な災害に対して応用が期待できるという点でも、火山災害に対して取り組むことに大きな意義があると考える。

本稿が、貴社のリスクマネジメントの一助になれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

木村 圭佑

ビジネスリスク本部 主任研究員

中田 方斎

企業財産本部 上級主任研究員

脚注

| [1] | http://www.bousai.go.jp/kazan/taisaku/k404_1.htm |

| [2] | 文科省ホームページ:https://www.kazan-pj.jp/ |

| [3] | 内閣府大規模噴火時の広域降灰対策検討ワーキンググループ:http://www.bousai.go.jp/kazan/kouikikouhaiworking/index.html |

| [4] | 内閣府富士山ハザードマップ検討委員会報告書:http://www.bousai.go.jp/kazan/fuji_map/index.html |

| [5] | 山梨県富士山火山防災対策協議会(山梨県):https://www.pref.yamanashi.jp/kazan/fujisankazanbousai.html |

| [6] | 静岡県富士山火山防災対策協議会(静岡県):https://www.pref.shizuoka.jp/bousai/fujisanhazardmap.html |

| [7] | 陸上自衛隊北富士演習場内の森林で発見された。 |

| [8] | 宝永噴火では噴火前に有感地震や鳴動が記録されている。また、49日前には宝永地震が発生していた。 |

| [9] | 当然ながら前回の溶岩流噴火があった15世紀には現代の観測技術がなかったことによる。 |

| [10] | 火山体またはその周辺で発生する地震のこと。火山によっては火山活動が活発化すると多く発生する傾向がある。出典:気象庁「火山性地震・火山性微動に関する用語」 |

| [11] | 噴火警報発表中の火山に対し、気象庁から18時間先までに噴火した場合に予想される、降灰範囲や小さな噴石の落下範囲を定期的に発表される。出典:気象庁「降灰予報の説明」 |

| [12] | 登山者や周辺の住民に対して、気象庁から噴火発生を知らせる情報が発表される。出典:気象庁「噴火速報の概要」 |

| [13] | 気象庁から噴火に関する重大な災害の起こる可能性を警告して行う予報として発表される。出典:気象庁「火山に関する防災情報についての用語」 |

| [14] | 気象庁から発表される情報。(速報)は、噴火に関する火山観測報を受けて、噴火発生から1時間以内に予想される降灰量分布や小さな噴石の範囲を発表される。(詳細)は、噴火発生から6時間先まで(1時間ごと)に予想される降灰量分布や開始時刻を発表される。出典:気象庁「降灰予報の説明」 |