オリンピックの運営に見る、大規模イベントのリスクマネジメントの在り方

- 経営・マネジメント

2022/1/28

目次

- 大規模イベントとは

- オリンピックのリスクマネジメント

- 大規模イベントに求められるリスクマネジメント

- おわりに

オリンピックの運営に見る、大規模イベントの リスクマネジメントの在り方- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

山本 恭平

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

経歴:保険会社での法人営業等を経て、2016 年より現職。専門はリスクマネジメント、セキュリティマネジメント等。2018 年から2021 年にかけて、(公財)東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に常駐し、新国立競技場における競技運営や開閉会式等のリスクマネジメントに従事。

2022 年 2 月4日、北京冬季オリンピック・パラリンピック競技大会(以下北京大会)が開幕する。通常は夏季・冬季で 2 年ごとの開催となるが、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以下東京大会)が史上初の延期により 2021 年夏の開催となったことで、開催の間隔が狭まっている。

世界的な新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響で、様々なイベントが勢いを失っている中開催された東京大会では、その開催までに様々なリスクが顕在化した。そのような環境下、イベントに関わるリスクマネジメントのニーズは一段と高まっている。

本稿では、大規模イベントを取りまくリスクやその対応事例を、筆者もその運営に携わった東京大会の事例等も交え紹介し、そこから見える大規模イベントにおけるリスクマネジメントの在り方について考察する。

1. 大規模イベントとは

(1)大規模イベントの定義

広くイベントと称される催事にも、その頻度や規模には様々なものがあるが、本稿では以下のような特徴を持つものを「大規模イベント」として定義する。

| ① 恒常/常設ではない組織・団体によって運営されるもの ② 参画する観客・関係者等の人数が1万人以上※のもの ※人数はあくまで目安であるが、運営主体による全体像の把握や、運営オペレーションの統制の難易度が高くなる規模のイベントを想定。 |

上記定義を満たすイベントには、オリンピック・パラリンピックほど大規模ではないシティマラソンのようなスポーツイベントのみならず、コンサートや花火大会等の興行も含まれる。

(2)大規模イベントの特徴とリスク事例

上記定義で整理される大規模イベントは、リスクマネジメントの推進に影響を与える以下のような特徴の全てまたは一部を持つ。

| ◆リスクマネジメントに影響を与える大規模イベントの特徴 |

|

これらの特徴より、大規模イベントにおいては、恒常・常設組織における定常業務で取り扱う一般的なリスクであっても、その評価の重みづけが異なるケースが生じる場合がある。

例えば「来場者や関係者の健康・安全への影響」、「社会からの信頼失墜」、「中止・延期等による損失の発生」等は、一般的なリスク管理においても存在するものの、イベント運営においては特に重大な影響を及ぼすリスクといえる。こうした事態を引き起こす可能性のある事故や一部の自然災害、犯罪・テロ等のリスクイベントには特に注意が必要となる。

以下表 1 に、大規模イベントにおける上記に関するリスクの顕在化事例を示す。

| 事例 | 概要 | |

| 事故 | 雑踏事故 | 2001 年 7 月、市民夏まつりの花火大会で、会場と駅を結ぶ歩道橋上において、会場に向かう観客と帰路についた観客が交錯し相次いで転倒。死者 11 人、負傷者 247人が発生する事態となった。混雑による事故の発生、その後の初期対応の遅れや情報混乱による被害拡大に対し、実質的な主催者である市、所轄警察署、警備会社の責任が問われた。 |

| 火災 | 2016 年 11 月、東京都で開催されたアートイベントで展示作品から出火し、遊んでいた男児が焼死。中で遊べるようになっていた木製作品が、ライトアップ用投光器の熱で発火したことが原因。イベントは中止され、その後も開催されていない。出展した学生が在宅起訴された他、男児の両親らは、指導義務や来場者への安全配慮義務があったとして学生の所属大学・教員とイベント主催会社に賠償請求訴訟を起こした。 | |

| 自然災害 | 落雷 | 2012 年 8 月、大阪府で開催された野外イベントを訪れた観客 2 名が会場の所在する公園内で落雷の被害に遭遇し、両名とも死亡。被害者の遺族は、落雷事故を予測できたにも関わらず、事前の情報収集等の対策を怠ったとして主催者であるイベント運営会社を提訴した(その後原告側の請求は棄却)。 |

| 熱中症 | 2019 年 10 月、ドーハで開催された世界陸上のマラソン・競歩競技において、深夜に開催されたものの棄権者が続出。女子マラソンの完走率は 59%に留まった。この事案が、後に東京大会の競歩・マラソンの会場が東京から札幌に変更される引き金となったといわれる。 | |

| 台風 | 2019 年 10 月、日本で開催されたラグビーワールドカップの開催期間中、大型で猛烈な勢いの台風 19 号が日本列島に接近。参加チームや観客、大会ボランティア等の安全を最優先に検討した結果として、運営組織は風雨が強まる期間に予定されていた3試合の中止を余儀なくされた。 | |

| 感染症 | ジカ熱 | 2015 年 10 月、蚊を媒介とする感染症であるジカ熱の国内流行を受け、ブラジル連邦厚生省は国家衛生非常事態宣言を発令。翌年に控えたリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックへの影響が懸念される事態となった(大会は予定通り開催)。 |

| ノロ ウイルス |

2018 年 2 月、平昌オリンピックで警備スタッフら 200 人以上がノロウイルスに感染。調理用地下水の汚染が原因とみられる。この影響で警備員約 1,200 人が外され、軍隊900 人が警備にあたった。またスイス選手団でも2人が感染した。 | |

| 犯罪・テロ | サイバー 攻撃 |

2012 年、ロンドンオリンピックの開会式当日、オリンピックパークの電源供給監視制御システムへの DoS 攻撃が 40 分間継続。また、公式サイトは2週間で2億回以上攻撃された。その他、2018 年の平昌冬季五輪の開会式当日には、マルウェアの攻撃により、会場の無線 LAN が使えなくなる、チケットの印刷ができなくなる等の障害が発生した。 |

| 群 衆 へ の 車両突入 |

2016 年 7 月、フランス・ニースで、花火見物客の集団にトラックが突入。84 人が死亡し、200 人を超える負傷者が出た。トラックは海岸沿いの通りを2km にわたって猛スピードで歩行者をひいた後、銃を乱射した。 | |

| 爆破 | 2013 年 4 月、アメリカ。ボストン・マラソンで、ゴールライン付近に置かれた爆弾により3人が死亡。事件の発生を受けて、日本国内で開催されるマラソン大会でも、警備員による会場やコースの巡回、ボランティアに対する不審物発見時の対応の徹底、注意喚起チラシ配布等が進められた。 | |

| 出典:各種報道機関・公開情報をもとに弊社作成 | ||

(3)大規模イベントにおけるリスクマネジメントの難しさ

一般的に大規模イベントにおいては、運営の対象範囲が広い一方で、事前準備に費やすことのできる時間やリソースに制約があることから、以下①~③のような環境が生じ、リスクマネジメントを推進する上での複雑性が増す。

① 運営準備とリスクマネジメントを並行推進させる必要がある

期間が限定的という特性上、運営準備とリスクマネジメントは並行して進める必要がある。例えば「特定エリアへの攻撃者の侵入」というセキュリティリスクへの対策を講じるにあたっては、通常は平時のアクセスコントロール体制(場所や区画、警備主体者、期間、法規制への対応等)が一定程度整備されていることが前提となるが、イベントにおいては開催直前まで運営準備を続けている場合があり、リスクマネジメントはそれらと同時並行で検討する必要がある。

従って、平時のオペレーションの検討プロセスにおいても、リスクアセスメントをはじめとしたリスクマネジメントの視点を踏まえておかないと、準備完了後に手遅れとなる対策や手戻りが発生し、実効性や効率性に大きな影響が生じる。

② PDCA の機会が限定的である

多くのイベントは、その機会が 1 度または限定的である。従って、リスクマネジメントの重要要素である「継続的改善」を支える PDCA の機会も限定的となる。

「D(Do)」は正にイベント本番であり、そのための「P(Plan)」も通常の運営準備が優先されがちな中、ともすればリスクマネジメントの観点がカバーされない状況が生じやすい。

また、「C(Check)・A(Action)」の役割は主に訓練や演習を通じて役割を果たすことになるが、「D」の機会が限定的なため、運営準備状況に応じた段階的なアプローチを実践しないと、実効性が向上しないジレンマに陥る。

③ 組織内外のステークホルダーが多く、関係性が構築しにくい

イベントの運営組織自体がバックグラウンドの異なる人員の集合体である場合や、組織外に多くのステークホルダーが関与する場合においては、恒常・常設組織と比較し、相対的に組織内外の関係性が構築しにくい。これは参画する各人員やステークホルダーそれぞれが重視するイベントの目的・目標に相違が生じることに拠る。

また、イベントによっては海外のステークホルダーが関与するケースもあり、認識・文化の理解に苦慮する場合がある。特に安全・衛生管理の分野においては、国・地域ごとの法規制の相違等も相まり、認識・文化の差が大きい傾向にある。

これらの課題は平時以上に緊急事態発生時に表面化しやすく、問題の当事者となる組織や責任者、役割分担等に混乱をきたしかねない。

2. オリンピックのリスクマネジメント

前章では、本稿における大規模イベントの定義や特徴、リスクマネジメントの難しさについて説明した。

こうした大規模イベントにおいて、リスクマネジメントはどのように実践されていくのか。本章では、大規模イベントの代表ともいえるオリンピック[1]におけるリスクマネジメント、とりわけ筆者も実際にその運営に携わった東京大会の取組みの一部をモデルケースとして紹介するとともに、来る北京大会におけるリスクマネジメントの展望についても簡単に触れる。

なお、本章における各種リスクマネジメントの取組みは、主に東京大会の準備・運営を担っていた(公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下組織委員会)による活動を示しているが、その全てを網羅的に整理したものではなく、公開情報をもとにその一部を紹介するものに留まることに留意する。

(1)東京大会におけるリスクマネジメント

東京大会に限らず、オリンピックのリスクマネジメントに関しては、IOC[2]が各大会の組織委員会向けに作成・提供する「オリンピック・ゲームスガイド(OGG)[3]」において進め方の指針が示されている。加えて、大会全体のキーイベントをまとめた「マスタースケジュール」にも、大会開催に向けたリスクマネジメントとして、「いつまでに、何をやるべきか」が示されており、組織委員会はこの方針に則り大会運営のためのリスクマネジメントを推進する構図となっている。

こうした背景の下、IOC から示される上記指針に則った対応として、東京大会におけるリスクマネジメントは以下表2 のプロセスを通じ推進されてきた。

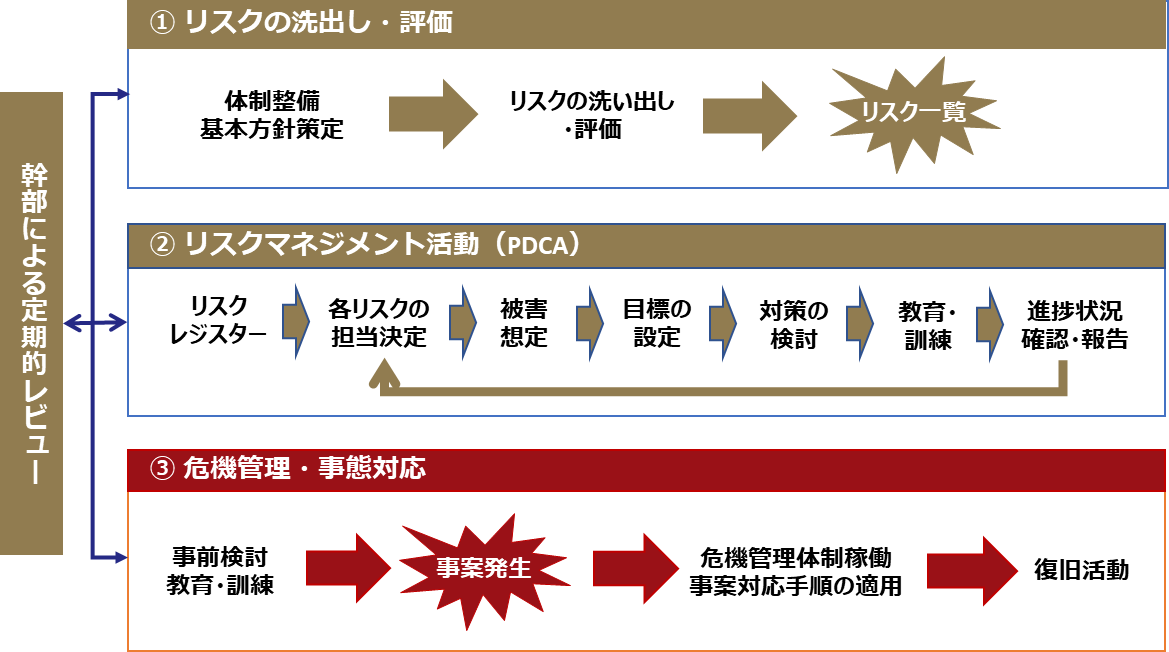

図表 2 東京大会におけるリスクマネジメントプロセス

出典:公開資料を活用の上弊社作成

東京大会のリスクマネジメントプロセスの主要点

表 2 におけるリスクマネジメント(①・②)の主要点としては、以下の取組みが挙げられる。

① リスクの洗い出し・評価

【体制整備・基本方針策定】

大会運営を通じて順守すべき「リスクマネジメント基本方針」として、東京大会では、優先順位順に以下の基本方針を策定している。

| ◆リスクマネジメント基本方針 |

|

1)大会を安全に運営する。 |

上記方針は大会運営におけるリスクマネジメントの「基本理念」とも呼ぶべきものであり、その後の大会運営において判断に迷った際や、課題に直面した際に立ち戻った拠り所となっている。

大会の延期決定後は、運営の簡素化や関係者の数を大幅に削減する対策を講じたが、これらの対応も、予め明確にしていた優先される目的(方針1:大会を安全に運営する)を達成するための判断に拠ったものといえる。

【リスクの洗い出し・評価、リスク一覧の決定】

オリンピックのような大規模イベントにて取り扱うリスクは、大会全体に影響を及ぼす大きなものから、運営部門・競技会場単位で対応すべき小さなものまで、その粒度や切り口も様々となる。

東京大会では、リスクを機能的に特定・評価し、適切に管理するためにリスクの階層を3つに分類して3種類のリスク一覧を策定している。

| ◆リスク一覧の種類 |

|

1)戦略的リスク:「組織全体」に影響のある重点リスク一覧 |

これらのリスク一覧では、各階層の重要オペレーションを阻害するリスクをピックアップし、発生頻度と影響度の評価軸で評価の上、重点的なものが選定されている。

戦略的リスクには、自然災害や感染症、レピュテーションや雑踏事故等、前章で示した「リスクマネジメントに影響を与える大規模イベントの特徴」も反映した重点リスクが約 40 項目選定されている。

運営リスクは、50 を超える部門から、自組織のより細かなオペレーションに関わる約 350 項目がリストアップされている。

会場リスクでは、戦略的リスクや運営リスクが会場運営の切り口で再精査されている。地震や台風のようなオーソドックスなものから会場特性に応じた特殊なリスクまで、500 項目を超えるリスクが分析・評価された上で、最終的には会場ごとに約 10 項目程度が重点リスクとして選定されている。

② リスクマネジメント活動

リスクマネジメント活動は、主に①で挙げたリスクをベースに各種対策の検討が進められた。具体的には、各リスクの担当(担当部署等)を決定の上、リスク顕在化の未然防止、及び緊急事態発生時の被害極小化の観点で、オーナーが対応手順書の策定や教育・訓練の実施といった各種対策を推進するプロセスがとられた。部門用や会場用といった用途別に作成された緊急時の対応手順書は、最終的に約 200 強に上る。

これらの各種対策の進捗状況は、組織委員会内のリスクマネジメント部門や内部監査部門がモニタリングを行い、定期的にリスクオーナーとリスクコミュニケーションを図ることで常時更新されていった。

東京大会のリスクマネジメントの本質

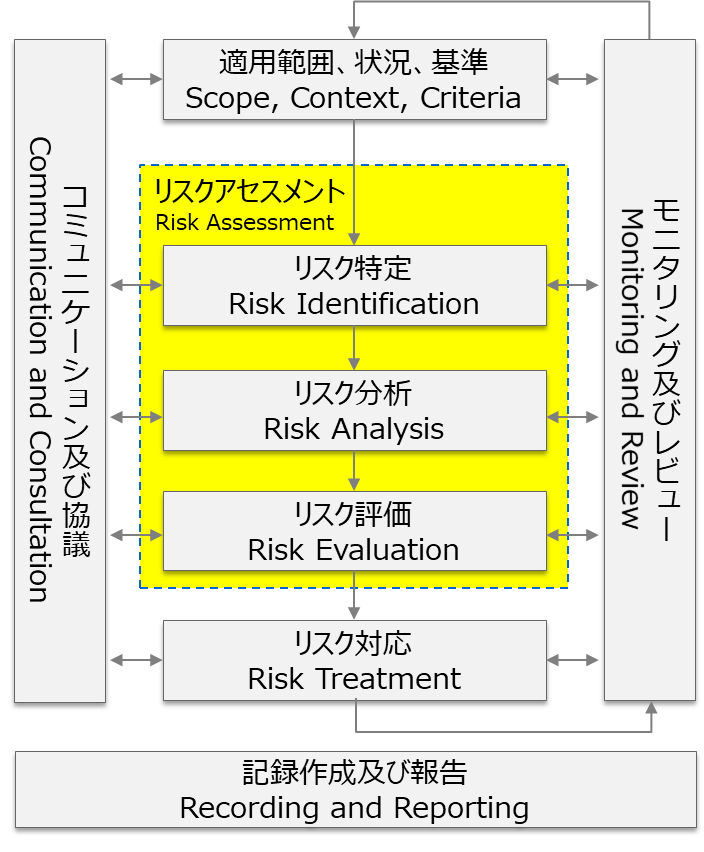

上述の通り、オリンピックにおけるリスクマネジメントは OGG の指針に則り推進されており、そのプロセスにおいてはイベント独自の様々な特殊性・留意点が存在するが、推進手法自体はリスクマネジメントの国際規格である ISO31000に準拠したものといえる。

「リスクマネジメントの枠組みを構築し、リスクアセスメントを行い、その対策を講じ、継続的なコミュニケーションやモニタリングを通じて見直し・改善を図る」ことが ISO31000 におけるリスクマネジメントのプロセスであるが、オリンピックのような一見特殊な事業においても、この考え方が適用可能であることが分かる。

別の観点では、オリンピックでは海外ステークホルダー(IOC や OBS[4]、海外コントラクター等)との恒常的な連携が必要な背景もあり、リスクマネジメントについても国際標準の規格を用いることが最も合理的であったといえよう。

図表 3 ISO31000 におけるリスクマネジメントのプロセス

出典:ISO31000 ”Risk management – Principles and Guidelines”(2018) より弊社作成

東京大会のリスクマネジメントで見えた成果と課題

ISO31000 をベースに、IOC が過去の長い経験・知見から蓄積したノウハウを受け継ぎながら推進した東京大会のリスクマネジメントであるが、その成果と課題を考察するには、様々な側面からの検証が必要である。

例えば大規模イベントの特徴を反映したより重点的なリスクとして前述した「社会からの信頼失墜(レピュテーションリスク)」については、大会前から様々なトラブルが発生した。次ページ表4の「レピュテーション」に記載の事例はその一部だが、いずれにおいても社会的な批判をうける結果となり、レピュテーションに対するリスクマネジメントには様々な課題が残った。これは、前章の「大規模イベントにおけるリスクマネジメントの難しさ」において論じた環境(特に運営準備とリスクマネジメントの並行推進)に拠るところでもあり、東京大会のリスクマネジメントが大会直前まで構築過程の中で推進されていたことを象徴しているといえる。

一方で、大会期間中の事案対応については別の見方ができる。大会期間中には、表4の「事故・自然災害」に記載の猛暑や台風による競技日程や会場の変更の他、報道で確認できるだけでも幾多の事故やトラブルに見舞われたが、これらが大会運営に重大な支障をきたしたケースは発生しなかった。大半の競技の無観客化により運営難易度が低下したことや、台風の直撃回避等リスクが重大な形で顕在化しなかったことに助けられた側面もあるものの、これらは過去大会の知見等を基に予見可能なリスクとして事前に認識され、各種計画の策定や訓練等のリスクマネジメント活動が適切になされた成果といえる。

| 事例 | 概要 | |

| レピュテーション | エンブレムの変更 | 2015 年7月、東京大会のために考案・決定されたエンブレムをめぐり、海外の劇場のロゴにデザインが類似しているとの指摘が浮上。当該エンブレムのデザイナーは盗用を否定したが、決定プロセスに不透明な点も指摘され、非難を受ける事態に発展。組織委員会はエンブレムを撤回し、再公募する事態となった。 |

| 会長の辞任 | 2021 年1月、当時の組織委員会会長の女性に関する不適切発言が国内外で非難を受ける事態に発展。その後会長は謝罪の上発言を撤回したが、その後も続くボランティアの辞退やスポンサー企業からの批判等を受け、引責辞任に至った。 | |

| クリエーターの辞任 | 2021 年 7 月、開会式の楽曲担当やショーディレクター担当の過去の不適切発言等が次々と明らかになり、批判が殺到。批判を受けたクリエーター等は続々と辞任し、関連イベントの類似事案も含め、開会式直前の 5 日間で 3 人の五輪関係者が辞任する事態に至った。 | |

|

事故・自然災害 |

台風による競技 日程の変更 |

大会期間中に接近した台風 8 号に対し、大会関係者の安全を考慮するとして、アーチェリーやボート等の競技の一部競技日程が変更を余儀なくされた。 |

| 猛暑による競技 日程・会場の変更 |

大会期間中の連日の猛暑を受け、選手の健康や命への影響を考慮するとして、サッカーや女子マラソン、テニス、トライアスロン等複数競技の一部競技日程が変更となった。また 2019 年 12 月には、猛暑を理由にマラソン・競歩の開催会場が急遽東京から札幌に変更となった。 | |

| 感染症 | 選手団の クラスター発生 |

アーティスティックスイミングのギリシャ代表の選手やコーチなど、12 人のうち 5 人に新型コロナウイルスの感染が確認され、大会初のクラスターが発生。選手村内での他国選手団等への拡大はなかった。 |

| 検査キットの不足 | 大会期間中、選手は新型コロナウイルス対策として原則毎日の PCR 検査を受けることが規定されていたものの、選手村内の検査キット不足により検査を受けられないケースが発生した。 | |

| 出典:各種報道機関・公開情報をもとに弊社作成 | ||

東京大会最大の課題でもあった新型コロナウイルス感染症への対応に目を向けると、また違った側面が見受けられる。東京大会を 1 年の延期に追い込んだ新型コロナウイルス感染症は、過去大会の様々な知見を持つ IOC にとっても経験したことのないリスクであり、様々な課題を東京大会に突き付けた。これに対し東京大会では、国・東京都・組織委員会等が密に連携し、対策をまとめたプレイブックの策定や入国での水際対策の構築、システムを活用した関係者の健康管理、大会専用の感染症対策センターの設置、また大半の競技を無観客開催とする等、短期間で様々な対策を推進し、新型コロナウイルス感染症への予防対応・発生時対応を一定以上のレベルまで構築した。大会期間中には選手団のクラスター発生や検査キットの不足等様々な事案が発生したものの、結果として大会を無事完遂した点を鑑みれば、新型コロナウイルス感染症に対する東京大会のリスクマネジメントには一定の成果があったと評価できる。また、IOC の知見に依存しない東京大会独自の取組みとして、新型コロナウイルス感染症対策に関する東京大会のリスクマネジメントは過去大会から大きな進化を遂げたともいえ、今後のオリンピックや他大規模イベントにモデルを示すレガシーの1つになったといえよう。

(2)北京大会におけるリスクマネジメント

2022 年 2 月 4 日には、北京大会が開幕する。前述の通り、オリンピックにおけるリスクマネジメントは IOC の定める OGG に準拠する形で推進されることから、東京大会と同様、ISO31000 に則ったプロセスの下でのリスクマネジメント活動が進んでいると推察される。ただし、戦略的リスクとして整理される組織全体のリスクについては、開催国を取り巻く政治・社会情勢等を反映する要素も強いことから、東京大会と必ずしも同一ではないと想定される。

例えば直近では、新型コロナウイルスの変異株であるオミクロン株に対する北京大会を取り巻くリスク認識は高まっている。既に中国国内でオミクロン株の感染は確認されており、今後国内での感染が拡大するようであれば、大会期間中でも運営方針や形式の変更を余儀なくされることも想定される。東京大会におけるプレイブック策定等の対策を準用する等、北京大会では大規模イベント運営時のコロナ対策のレガシーを活かした対応を実践しているが、今後も感染拡大状況等を注視しつつ、適切な運営方針のもと効果的な対応を講じることが大会関係者には求められる。

また、大会運営そのものに直接的な影響は生じないものの、外交的ボイコットも大会の在り方に影響を与えるリスクといえる。中国による新疆ウイグル自治区における人権問題を理由に、アメリカやイギリスをはじめとした複数の国が閣僚等外交使節団を派遣しないことを表明し、それらに続く形で日本政府も閣僚の派遣を見送ることを表明した。オリンピックを国威発揚の舞台とも位置付けている中国政府としては、北京大会そのものの目標の一部修正を迫られているかもしれない。

その他運営リスクや会場リスクの観点では、競技種目や寒さ、降雪状況といった冬季固有の特徴を踏まえたリスク対策も東京大会には無い観点として必要になる。

北京大会においてこうした各リスク対策がどのように講じられていくかに注目することで、今後のイベント運営におけるリスクマネジメントにも多くの学びがあると思われる。

3. 大規模イベントに求められるリスクマネジメント

本章では、今後大規模イベントにおいてどのようなリスクマネジメント体制・実施内容が必要となるかを整理する。

なお、本章で記載する事項はあくまで手法の一つであり、イベントの特性や規模に応じて柔軟な対応が必要になることに留意が必要である。

また、本章に記載の各項の詳細は、後日当社より大規模イベントにおけるリスクマネジメントのガイドラインとして公開する予定であるため、そちらも参照されたい。

(1)大規模イベントにおけるリスクマネジメントの進め方

大規模イベントにおけるリスクマネジメントというと、通常とは異なる特殊なものが必要と思われがちだが、まずはISO31000 に準拠したリスクマネジメントを推進することを基本としながら、組織のトップによる方針・レビューに基づき、以下に示す各種リスクマネジメント活動による継続的改善を図ることが重要となる。

標準的なプロセスは表 3 に示した通りだが、このモデルを活用する上での「大規模イベント特有の留意点」を次項以降にて説明する。

(2)目的・基本方針の策定

前述の通り、大規模イベント運営においては、組織内外に様々なステークホルダーが関わることに特徴と難しさがある。従って、全関係者の認識を束ねるための「目的・基本方針」を策定しておくことが非常に重要となる。

ステークホルダーの多様性を考慮しつつ、イベントが持つ「価値」や「特性」、「目指す姿」を整理し、目的・基本方針を明確にすることで、その後のリスク分析、各種計画・マニュアルの策定や対策の実行プロセスにおいて、判断に迷った際に立ち戻る拠り所が構築できる。

(3)体制の確立

大規模イベントにおいては、PDCA の機会が限定的な中で、運営準備とリスクマネジメントを同時並行で推進していくことが求められる。これを実現するためには、リスクマネジメントについても運営トップを最高責任者とした体制を確立し、その重要性を平時から組織全体に浸透させていくことが一層重要となる。また、組織横断的な機能を持ち、組織内における中立性を担保したリスクマネジメント部門(または担当)を組織規模に応じて設置することが推奨される。

当該部門または担当は、イベント運営に関するリスクマネジメント計画を策定し、同計画の実行を推進するために必要な権限や構成メンバーを有することが求められる。

(4)適用範囲の決定

大規模イベントに関わるリスクは多岐にわたり、一度に全てのリスクを分析・対応することは難しい。特に長期的な準備が必要となる場合や、他に様々な関連イベントが開催される場合等には、リスクの種類や関連ステークホルダーがより複雑化し、リスクマネジメントの適用範囲も曖昧になりがちである。

そこで、リスクの洗い出し・評価に先立ち、以下のような視点で、「何を、どこまでカバーするのか」を整理し、その適用範囲を明確化することが重要となる。

| ◆適用範囲の検討の視点(例) |

|

(5)リスクの洗い出し・評価

(2)~(4)での整備を推進した後、以下分類の視点からイベントの実施に影響を与えるリスクを特定し、一覧化することが求められる。また、各リスク項目を第三者の目線でリスク基準(発生頻度及び影響度など)との比較により評価し、その大きさを総合的に判断の上、重点リスクを選定することが必要となる。

| ◆リスク分類の視点(例) | |

| 影響 | リスクが顕在化し、危機事象となった場合にどのような影響があるか(イベントの中止、人命・健康の毀損、会場・施設の損壊、金銭的被害 等) |

| リスクの所在 | リスクの所在が外部にあるか内部にあるか |

| 時期 | リスクがイベント準備・運営のどの段階で生じるか(計画・設計、工事、参加国・出展者招請、出展、開催 等) |

| 統制可能性 | リスクの発生自体をコントロールできるかどうか |

| 組織 | 組織のどこにリスクが存在するか(総務、財務、広報、戦略事業、企画、運営計画、整備、交通、国際 等) |

(6)リスク対応

対象とするリスクの被害想定(発生シナリオ)を検討し、運営組織としてのリスク管理目標や、その目標を達成するための対策の検討につなげることが求められる。この際のシナリオは、「イベントの準備期間中及び開催期間中に実際に起こり得るもの」を設定することが重要となる。

また、イベントは期間が限定的であり、ヒト・モノ・カネ等の資源も有限な場合が多いため、これらの制約も踏まえた適切な計画を策定することが望まれる。

(7)教育・訓練・演習

教育・訓練・演習は、限られた PDCA の機会の「C」を担う非常に重要な要素となる。準備段階におけるオペレーション構築のタイミングや構成メンバーの習熟度を踏まえ、段階的なアプローチを意識して、最適な教育・訓練・演習プログラムを企画・実施することが適切である。

その上では、いきなり過酷事象を想定した訓練・演習を実施するのではなく、通常のオペレーションもスコープに含めたリスクマネジメントの基礎について、セミナーやドリル等の形式から徐々にステップアップしていくことが望ましい。

(8)モニタリング・レビュー

PDCA の機会が限定的な中で、運営準備とリスクマネジメントを同時並行で推進していく上では、各種リスクマネジメント活動の適切性をしっかりと検証することが重要となる。ついては、リスク一覧、特に重点リスクに対し、運営本部会議や第三者監査等の機会を通じ、定期的にモニタリングすることが求められる。具体的には、各重点リスクについて、予め定めた「目的・方針」の各観点での目標及び対策を策定し、その対策の進捗状況を確認することで、リスク目標を達成できているかを確認する仕組みを構築することが望ましい。

また、重点リスク以外のリスクについては各部門の日常の業務マネジメントの中で随時確認が必要となる。

これらのモニタリング結果は、是正措置・予防措置の実施や、優良事例の共有等を通じて、組織内で継続的な改善対策に展開していくことが重要となる。

(9)危機管理・事態対応

これまでに説明したリスクマネジメント活動においては言及していないものの、危機管理・事態対応もまた重要な活動となるため、大規模イベントにおける独自の留意点について以下の通り簡単に記載する。

大規模イベントにおける危機管理活動においては、本番に向けて1つの危機管理体制を作り上げていくのではなく、フェーズを「開催前」と「開催中」に分け、その時点での適切な危機対応の枠組みを構築する必要がある。

大規模イベントでは複数会場での危機管理対応が並行して発生することもあり、各現場における対応主体者と、組織全体の意思決定における対応主体者を予め切り分けておくことも有効である。なおその場合、現場での迅速な意思決定と対応のために、各現場への権限移譲について予め十分に検討しておく必要がある。

また現場での意思決定のもと事態対応にあたる場合においても、組織全体への共有が必要な事案(他会場・組織運営全体への波及が想定される事案等)については、適時情報連携を徹底し、対応の標準化を図ることにも留意が必要である。

4. おわりに

本稿では、オリンピックに代表される大規模イベントにおけるリスクマネジメントの在り方について述べた。

今後新たに大規模イベント運営を企画・推進・参画(後援・協賛)する企業や自治体においては、本稿を事例の一つと捉えつつ、リスクマネジメントの意識を高める一助として頂ければ幸いである。

[2022 年 1 月 28 日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

山本 恭平

ビジネスリスク本部 上級主任研究員

経歴:保険会社での法人営業等を経て、2016 年より現職。専門はリスクマネジメント、セキュリティマネジメント等。2018 年から2021 年にかけて、(公財)東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に常駐し、新国立競技場における競技運営や開閉会式等のリスクマネジメントに従事。

脚注

| [1] | 本稿では、1896 年にアテネで第 1 回が開催されて以降の「近代オリンピック」を便宜上オリンピックと称する。また、1988 年のソウル大会以降、 オリンピックはパラリンピックと併せて開催されることが通例であるが、本稿では議論の混乱を避けるため、オリンピックに限定した記載とする。 |

| [2] | 国際オリンピック委員会(International Olympic Committee)の略称。近代オリンピックの主催機関であり、各国オリンピック委員会(NOC)およびオリンピックに関するスポーツ競技大会以外の活動を統括している。スイスのローザンヌに本部を置き、オリンピックおよびオリンピックに関係するあらゆる事項の最終決定機関として機能する。 |

| [3] | IOC が開催都市向けに作成したガイドブック。過去の大会におけるノウハウや知見をもとに、大会開催に向けてどのように準備を進めるべきか、大会を運営すべきかが記載されている。 |

| [4] | オリンピック放送機構(Olympic Broadcasting Services)の略称。IOC により 2001 年に発足された、オリンピック・パラリンピック放送のホスト・ブロードキャスターとなる組織。 |