白ナンバー事業者のアルコール検知器による酒気帯び確認の義務化について

- 交通リスク

2022/1/17

目次

- 契機 八街児童5人死傷事故

- 法令要件

- 道路交通法の改正に対して企業・団体に求められる対応

- 運送事業者のアルコール検知器導入事例の紹介

- おわりに

白ナンバー事業者のアルコール検知器による 酒気帯び確認の義務化について - リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

運輸・モビリティ本部

立石 慧

小野寺 暁理

井上 雅則

花島 健吾

川上 啓一

2020年中における飲酒運転による交通事故件数は2,522件、そのうち死亡事故件数は159件に上り、未だ根絶には至っていない[1]。警察庁は2021年6月に千葉県八街市で発生した死傷事故を背景に、一定台数以上の白ナンバー車両を所有する事業者に対し、運転前後における点呼や機器を用いたアルコールチェックを義務化する道路交通法改正案を発表、同法は2022年4月1日より施行され、更に同年10月1日よりアルコール検知器による酒気帯び確認の義務化が開始される。本稿では道路交通法改正に至るまでの契機と改正前後で強化される安全運転管理者の業務について触れ、今後一定台数以上の白ナンバー車両を所有する事業者に求められる酒気帯び確認義務への対策と、その運用例について紹介する。

1.契機 八街児童5人死傷事故

2021年6月28日、千葉県八街市の通学路にて下校中だった小学生の列にトラックが突っ込み、児童5人が死傷する事件が発生した。現場は幅約6.9メートルの見通しの良い直線道路で、歩道や路側帯が設けられていない道路であった。事故を起こした元運転手は当日、アルコール度数20度、220ミリリットルの焼酎を飲み切った状態で走行、その影響で仮睡状態に陥り、現場付近において道路左側の畑に脱輪しながらトラックを逸走させ、道路左端を歩いていた児童5人に衝突した。元運転手は以前より業務中に飲酒運転しており、常習性があった[2]。また元運転手の勤務先の親会社は、当時安全運転管理者を選任していなかったとして書類送検されている[3]。

本事故を契機に、警察庁は同年9月3日に道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令案等に対する意見募集を実施し、2022年4月より酒気帯びの有無の確認と記録、2022年10月よりアルコール検知器による酒気帯びの確認を、安全運転管理者の業務として義務付けた。

2.法令要件

本章では、これまで一定台数以上の白ナンバー車両を保有する事業者に選任が義務付けられている安全運転管理者に焦点を当て、安全運転管理者の概要と、法改正に伴いこれまで安全運転管理者が担ってきた業務が今後どのように変容していくのかを紹介する。

(1) 安全運転管理者制度とは

安全運転管理者制度とは「一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等において、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせる者を選任させ、道路交通法令の遵守や交通事故の防止を図ることを目的[4]」とした制度であり、表1に該当する事業所は道路交通法により安全運転管理者等を選任する義務が発生し、これら安全運転管理者等を選任しない場合、事業者に対し5万円以下の罰金が発生する[5]。

| 項目 | 安全運転管理者 | 副安全運転管理者 |

| 選任基準 |

|

|

| 資格要件 |

|

|

出典:神奈川県警察『安全運転管理者制度』より弊社作成 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181.htm

(2) 安全運転管理者の業務

安全運転管理者は交通安全教育指針に従い、所属する運転者に対し自動車の安全な運転を確保するために必要な教育やその他業務を実施することが求められる。安全運転管理者に求められる業務を表2に記載する。

| 業務項目 | 概要 |

| 1. 運転者の適性等の把握 | 自動車運転に関する適性、技能や知識、道路交通法や命令の規定に基づく遵守状況を把握する措置を講ずる。 |

| 2. 運行計画の作成 | 最高速度違反行為、過積載、過労運転等の防止及びその他安全な運転の確保に留意し運行計画を作成する。 |

| 3. 交代運転者の配置 | 長距離運転又は夜間の運転に従事し、疲労感等から安全な運転が継続不可の恐れがある場合、あらかじめ別の運転者を配置する。 |

| 4. 異常気象時等の措置 | 異常気象や天災等により安全な運転の確保に支障が生ずる場合、運転者への必要な指示及び安全な運転を図るための措置を講ずる。 |

| 5. 日常点検及び点呼の実施 | 自動車の点検等の実施及び正常な運転を実施出来ない恐れの有無を確認し、安全な運転を確保するための必要な指示を与える。 |

| 6. 運転日誌の記録 | 運転者名、運転の開始・終了日時、運転距離その他運転状況の把握に必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる。 |

| 7. 安全運転指導 | 自動車の運転に関する技能、知識その他安全な運転を確保するために必要な事項について指導を実施する。 |

出典:神奈川県警察『安全運転管理者制度』より弊社作成 https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181.htm

(3) 運行管理者制度との相違点

安全運転管理者制度と類似した制度として、運行管理者制度が挙げられる。運行管理者制度とは、自動車運送事業者が事業用自動車の運行の安全を確保するために必要とされる制度のことを指す。本制度には旅客、貨物の二種が存在し、営業所ごとに国家資格者である運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから運行管理者を選任しなければならない[6]。運行管理者の資格要件と配置基準は表3に記載する。

| 旅客自動車運送事業 | 貨物自動車運送事業 | |

| 資格要件 | 次の何れかに該当する者を対象とする。

|

次の何れかに該当する者を対象とする。

|

| 配置基準 |

|

保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名 |

出典:国土交通省自動車総合安全情報『運行管理者について』より抜粋 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/dispatcher.html

また、安全運転管理者制度と運行管理者制度の相違点として違反時の罰則が存在する。自動車総合安全情報では運行管理者を抱える事業者に対する処分の基準として、以下のように記載されている[7]。

運行管理者を抱える事業者においては、法令違反を犯した場合、法令規定により車両使用停止処分が下されるため、安全運転管理者に比べ重い処分となる。

(4) 法令要件変更箇所

令和3年11月10日に公布された道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令により、一定台数以上の白ナンバー車両を保有する事業者に対し、アルコール検知器による酒気帯び有無の確認、アルコール検知器による記録の1年間保存、正常に機能するアルコール検知器の常備が安全運転管理者に求める義務として追加された。具体的には、改正前には五号に含まれていた「飲酒」が、改正後は独立した項目として六号と七号に切り出され、新たに義務化される内容が記載されている。変更箇所を表4に記載する。

| 令和4年4月1日施行 | ||

| 道路交通法 施行規則 第九条の十 |

施行前 | 施行後 |

| 一~四 | 略 | 略 |

| 五 | 運転しようとする運転者に対して点呼を行うことにより~(略)~、自動車の点検の実施及び飲酒、過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること | 運転しようとする運転者に対して点呼を行うことにより~(略)~、自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること |

| 六 | [号を加える] | 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。 |

| 七 | [号を加える] | 前号の規定による確認の内容を記録し、およびその記録を1年間保存すること。 |

| 令和4年10月1日施行 | ||

| 道路交通法 施行規則 第九条の十 |

施行前 | 施行後 |

| 六 | 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。 | 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 |

| 七 | 前号の規定による確認の内容を記録し、およびその記録を1年間保存すること。 | 前号の規定による確認の内容を記録し、およびその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。 |

出典:道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令より弊社作成 https://www.npa.go.jp/laws/kaisei/hirei1110.pdf

3.道路交通法の改正に対して企業・団体に求められる対応

道路交通法の改正に伴い、一定台数以上の白ナンバー車両を所有する事業者は今後アルコール検知器を活用した確認が義務付けられるが、重要なのは導入にとどまらず、導入後の各事業者内における対応である。「事業用自動車総合安全プラン2020」では、「悪質・危険な違反行為は、重大な事故につながる可能性が高く、運転者個人の責任にとどまらず、会社及び業界全体の信用失墜につながることを事業者は肝に銘ずるべきであり、事業者は、運転者がこのような行為を行わないよう継続的・反復的に指導監督を行う」必要があるとしている[8]。具体的には、大きく以下の3点の対応が求められる。

① 適切なアルコールチェックシステムを導入すること

② 導入したシステムを適法かつ有効に運用すること

③ 運転者に対する教育を強化すること

本章では、この3点について、具体的な方法を提案する。

(1) アルコールチェックシステムの導入

2022年10月1日より安全運転管理者等による酒気帯びの確認においてアルコール検知器を用いることとなるが、その際にポイントとなるのは、次の2点である。この2点につき、具体的な方法を提案する。

- 一定の信頼性のあるアルコール検知器を選ぶこと

- 適法かつ有効に管理すること

アルコール検知器の選び方

酒気帯びの有無の確認にあたっては、「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」とあり、その定義として、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとする[9]」とある。上記に該当する検知器を選ぶに当たり、ポイントは「検知精度」「測定時間」「耐久性」「価格」の4つである。

一方で、すでに市場には様々なタイプの検知器が出回っており、特徴も様々だが、検知器に内蔵されている「アルコール濃度センサー」の方式で大別することができる。具体的には、「半導体センサー」と「電気化学式センサー」の2つの方式が主流となっており、特徴が異なる。それぞれの特徴を上記4つのポイントで表5に整理した。どちらも一長一短であり、所属する企業・団体のポリシーや使用方法にマッチしたタイプを選ぶことが重要だ。検知器を選ぶ際の参考にされたい。

| 半導体センサー方式 | 電気化学式センサー方式 | |

| 検知精度 | △ アルコール以外のガスに反応しやすい | ○ アルコール以外のガスに反応しにくい |

| 測定時間 | ○ 比較的短い | △ 比較的長い |

| 耐久性 | △ 比較的低い | ○ 比較的高い |

| 価格 | ○ 比較的安い | △ 比較的高い |

出典:テレニシ株式会社「アルコール検知器の選び方」より弊社作成 https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/alcohol-device/

また検知器には据置型、携行型の2種類があり、こちらも特徴が異なる。それぞれの特徴を表6に示す。最大の違いは可搬性だろう。据置型は事務所など特定の場所に設置して使うことを想定したタイプであり、比較的大型で、耐久性や記録保存などに優れる分、価格も高い。しかし、必ず事務所など特定の場所でチェックすることになるので、アルコールチェックの肝である「本人確認」は容易だ。一方、携行型は場所を選ばずチェックできることが大きな利点だ。新型コロナウィルスの影響でリモートワークが増えた今、携行型を選ぶ企業も多いだろう。しかし、本人確認もリモートになるため、なりすまし検査のリスクは据置型よりも大きくなる。

| 据置型 | 携行型 | |

| 可搬性 | × 設置場所でのみ使用可能 | ○ 出張先で使用可能 |

| 記録保存 | ○ PC接続可能でデータ管理や機能の拡張性が高い | △ 結果を自動的に記録できないタイプが多い |

| なりすまし防止 | ○ 対面で本人確認可能 | △ 本人確認がリモートとなる |

| コスト | × 比較的高い | ○ 比較的安い |

出典:テレニシ株式会社「アルコール検知器の選び方」より弊社作成 https://www.tele-nishi.co.jp/biz/ittenko/alcohol-device/

アルコール検知器の管理方法

アルコール検知器の「常時有効に保持」について、以下のように、定義されている[10]。

上記を踏まえると、保守、定期的な点検を行うことで、故障がないものを使用する体制を構築する必要がある。検知器のメンテナンスにおいて留意したいことは、「センサーには寿命があり、定期的なメンテナンス、部品交換が必要とされていること」である。また、センサー以外にもフィルター、通気孔等の清掃・交換を行う必要がある。必要な管理について、表7にまとめた。

| 毎日 |

|

| 少なくとも週1回以上 |

|

| 清掃・部品交換 |

|

| 保管環境 |

|

出典:国土交通省自動車総合安全情報「自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について」より弊社作成

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/index.html

(2) アルコールチェックの適法かつ有効な運用

アルコールチェックの実施に関し、以下の通り定められている[11]。

① 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること

②「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認すること

③ 運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則であるが、直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる適宜の方法で実施

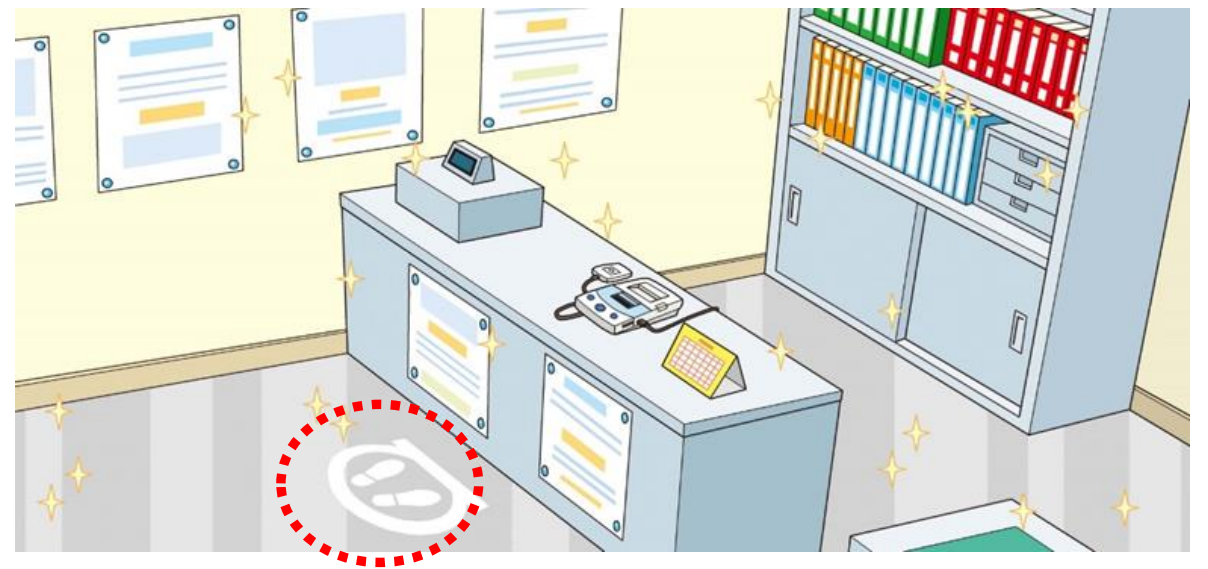

要約すると、原則は対面でのチェックであり、「運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等」が確認できる距離でのチェックが求められている。先行してアルコールチェックが義務付けられている運送事業者では、図1に示すとおり、運転者の立ち位置を床に図示してチェックが行われている。白ナンバー事業者も同様の環境でチェックを行うことが望ましい。

図1 アルコールチェック時の運転者の立ち位置

出典:弊社作成

対面での確認が困難な場合に準ずる適宜の方法は、以下の通り定められている[12]。

運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、

① カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法

② 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法

等の対面による確認と同視できるような方法が含まれる。

ポイントは、「対面による確認と同視できるような方法」という箇所である。つまり、運転者の顔色が十分に確認できる程度に明るい場所や、運転者の応答の声の調子が十分に確認できる程度に静かな場所でのチェックを、運用ルールとして定めることが求められる。

法令や通達には記載されていないが、アルコールチェックを運用するにあたって注意すべき観点が2つ挙げられる。一つは「酒気帯び確認の執行者たる安全運転管理者の稼働時間の確保」、もう一つは「酒気帯びが確認された場合の対応」である。

酒気帯び確認の執行者たる安全運転管理者の稼働時間の確保

毎日必ず運転前後に目視とアルコール検知機で確実にチェックを行い、その記録を確実に残す為に要する労働負荷は決して軽いものではない。例えば30人の営業社員を要する営業所の場合、1人の確認に1回2分掛かったとして、運転前と運転後の合計で1日計2時間を要する。月当たりの営業日20日換算で年間にして約480時間となる。働き方改革関連法によって2020年より全ての事業所で時間外労働の上限規制720時間(一般則)が適用されており、多くの事業者で働き方改革を推進する中で480時間という稼働増に対してはさらなる対策を要するだろう。ちなみに、先に毎日の点呼で酒気帯び確認が義務化されている運送事業においては、上記の観点で運行管理者の働き方改革を推進するため、国土交通省の運行管理高度化検討会においてAIロボットなどを活用した「自動点呼」の検討が進み、2021年9月から11月にかけて実証実験も行われている。運送事業において、対面による点呼(酒気帯び確認)に変えて点呼の自動化を進める流れは加速しているが、白ナンバー事業者において自動点呼がどのように位置付けられるかは今後の検討が待たれる。

酒気帯びが確認された場合の対応

酒気帯びが確認された後の対応は、先に酒気帯びの確認が義務化された運送事業者においては既に重要な対策事項となっている。この対策については、法改正が発表されてから対策セミナー等で語られることが未だ少ないが、今後、運送事業者以外の多くの事業者においても対応が求められることが容易に想定される。

前提として、毎日の酒気帯びの確認を確実に進めるのであれば、必ず酒気帯びが検知される者が現れると考えて備えを進めるべきである。運転前の確認で酒気帯びが検知された場合の代替要員の確保はどのように進めるか、当該社員への指導や懲罰はどのように行うか、改めて社内の規定を確認されたい。運送事業者においては、出勤時の点呼で酒気帯びが確認された場合、重大なインシデントとして対処し、仮に複数回にわたって酒気帯びでの出勤が確認された社員は重い懲戒の対象となるケースも少なくない。

(3) 運転者及び管理者に対する教育

飲酒運転を防止するためには、飲酒が運転に及ぼす影響やアルコール依存症への正しい理解が重要となる。運転者一人一人が正しい知識を持ち誠実に実践し、管理者も従業員に寄り添って共に飲酒運転撲滅に向け歩んでいく必要がある。飲酒運転防止のための教育について、運転者向けおよびその管理者向けの観点でそれぞれ紹介する。

運転者向け教育

① 飲酒が運転に及ぼす影響に関する知識

飲酒運転を撲滅するためには、まずは運転者自身がアルコールに関する正しい知識を身につけることが重要である。法令上の規定では、酒気帯び運転は呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上(0.25mg/L以上でより重い処分)、酒酔い運転は酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることとされている。この基準のアルコール量(20g)をアルコール1単位といい、一般的な種類でのアルコール1単位の容量目安を表8にまとめる。

| ビール | 日本酒 | ウイスキー | ワイン | チューハイ | 焼酎 |

| 5% | 15% | 40% | 14% | 7% | 25% |

| 500mL 中瓶 |

180mL 1合 |

60mL ダブル1杯 |

200mL グラス2杯 |

350mL 1缶 |

100mL グラス1杯 |

出典:特定非営利活動法人ASK「アルコールが体から抜けるまでの時間」より弊社作成 https://www.ask.or.jp/article/8502

ここで注意すべきなのは、道路交通法の基準に関わらず、業務開始前のアルコールチェックで微量でもアルコールが検出された場合、運転業務が禁止されるという点である。運送事業者で業務開始前に行われている点呼では、すでにこの運用がされている。飲み会等で多量飲酒した後、夜しっかり寝れば大丈夫、水を飲んでいればアルコールは抜ける等といった誤解をしている人も多いが、翌朝酒気帯び運転で罰則を受ける事例も多い。この事実を踏まえると、飲酒した翌朝のアルコールチェックで引っ掛かり、その日の業務に支障をきたす事例が多発することが容易に想像される。アルコールは1時間に5g程度分解される。したがって、アルコール1単位の分解時間はおよそ4時間で、2単位、3単位以上摂取すると分解に8時間、12時間かかることになる。翌日に運転業務がある場合には、適切に飲酒量を調整することが必要だ。また、女性や高齢者、アルコールの弱い人はさらに分解時間が長くなる傾向があるため、翌日の運転予定を考えた上で節度を守った飲酒を心掛けてほしい。飲酒状態での運転を行った際、身体に出る影響は表9の通りである。自動車事故の要因となる運転能力の低下には「認知」「判断」「操作」の3つの側面があるが、飲酒により、これらすべての能力の著しい低下が認められる。法令基準以下の少量のアルコールであっても運転能力の低下は発生し、基準を超えると事故を引き起こすリスクは約8倍にも跳ね上がる[13]。

| 呼気中アルコール濃度 | 低下する運転技能 |

| 0.05mg/L未満 | 集中力が下がる |

| 0.10mg/L | 注意力が下がる、反応が遅れる、トラッキング技能が阻害される |

| 0.15mg/L(酒気帯び運転基準) | ハンドル操作がおぼつかなくなる |

| 0.20mg/L | 視覚機能の低下 |

| 0.25mg/L(酒気帯び運転・重い罰則) | 道路規制を無視する |

出典:厚生労働省e-ヘルスネット「アルコールの運転技能への影響」より弊社作成 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/alcohol

② アルコール依存症に関する知識

飲酒運転、アルコール過剰摂取が良くないと自覚しつつも、習慣化した飲酒をやめることができず、アルコール依存症に陥ってしまう人もいる。アルコール依存症は、自分で飲酒コントロールができなくなる病気で、周囲や医療機関の理解や協力が重要となる。アルコール依存症の進行プロセスと飲酒場面、その対策を表10にまとめた。

| 段階 | 飲酒場面 | 対策 |

| 1. 機会飲酒 | 時々何らかの機会に飲む 友人・会社の飲み会など |

|

| 2. 習慣飲酒 | 日常的に飲酒する 毎日の晩酌、ストレス発散、寝酒※ など |

|

| 3. 依存症への境界 | 日々飲酒をし、ほろ酔いでは物足りないと感じるようになる |

|

| 4. アルコール依存症 | 常に酒を飲みたいと思ったり、アルコールが切れると体調不良を起こしたりする。自力では節酒できず、依存症となる |

|

出典:特定非営利活動法人ASK「アルコール依存症の進行プロセス」より弊社作成 https://www.ask.or.jp/article/31

※寝酒のリスク

アルコールには脳を麻痺させる麻酔の効果があり、すぐに眠くなる。しかし、常習化してくると睡眠が浅くなり睡眠の質が落ち、徐々に同じ量のアルコールでは寝付けなくなる。そのため寝酒の量が増え、これがアルコール依存症に繋がる。

管理者向け教育

飲酒運転撲滅には、個人の努力に加え企業の協力も不可欠である。抜け漏れのない管理体制を整備し、実施していかなければならない。

まず、重点対策が必要な職種、職場の特徴を以下に記す。

(イ) マイカー通勤が多い、もしくは公共交通機関が少ない地域

(ウ) 夜勤を含むシフト勤務制の職場

ここでは(イ)(ウ)について言及する。(イ)については、通勤の場合は業務では無いということで、警戒心が薄れる可能性が考えられる。また、運転する時間帯が早朝になるケースも多く、前日のアルコール残りによる飲酒運転リスクが高くなることも注意すべき点である。公共交通機関が少ない地域では、特に深夜の場合、マイカー以外での帰宅手段が無いケースも考えられる。その際に、「少し休めば」「ちょっとだけなら」「誰も見ていないだろう」という意識が芽生え、飲酒運転をしてしまう可能性が高くなることが考えられる。

(ウ)について、昼勤務と夜勤務が不規則なシフト勤務制の職場の場合、睡眠リズムが不規則で寝付けず、寝酒をしてしまう傾向がある。寝酒には前述の通りアルコール依存症に繋がるリスクがあり、注意が必要である。

次に、絶対に飲酒運転をさせない体制構築のために事業者、管理者が取り組むべき項目の一例を下記に示す[14]。

① アルコールの知識の周知・徹底、従業員に自覚を持たせる。

規則で固めるだけでは、罰則を受けたくないために規則をすり抜けたり(対面点呼を避ける等)虚偽申告(飲酒量を少なく申告する)をしたりする人が出る。大切なのは、「なぜこのルールを作ったのか」「飲酒運転がなぜだめなのか」を本人にきちんと理解してもらい、実践してもらうことである。従業員・管理者共にアルコールについての正しい知識と理解をもち、職場に浸透させることが重要である。

② 職場風土の改善

多量飲酒や酒に強いことをよしとする職場風土がある場合、これを変える必要がある。必要以上のお酌の禁止、飲み会の際はあらかじめドライバーを決める、代行を手配しておくなどの飲酒対策を会社として行う。

③ 飲酒傾向の強い人の把握、依存症疑いの人への個別対応

飲酒量が多い人、頻度が高い人、アルコールに弱い体質の人、アルコールに関する問題を起こしたことのある人を把握し、重点的にチェックする体制を構築する。また、アルコール依存症の疑いがある人に関しては、個別に飲酒習慣の見直しなど、会社として教育を行う。場合によっては、医療機関を受診させる。

④ 飲酒に関する規則の新設

運送事業者などではすでに設けられているが、「出勤前8時間は飲酒禁止」などの規則を作り、徹底させる。また、万が一チェック時の酒気帯びが確認された際の対応もあらかじめ決定しておく。

4.運送事業者のアルコール検知器導入事例の紹介

タクシーやバス、ハイヤーなど一般的に緑ナンバーと呼ばれる車両を保有する事業者に対しては、2011年よりアルコールチェックの義務化が行われている。

公益社団法人全日本トラック協会では、ある貨物運送事業者が、道路交通安全に対する意識そのものの高まりやコンプライアンス強化を背景に、アルコール検知器を導入し運転者との対話や指導・教育を推進することにより、結果として運送品質の向上につなげた事例を紹介している[15]。本事例ではアルコール検知器導入の成功要因として、社内におけるコンプライアンス強化重要性の共通認識や職務規定の強化及び懲戒規定の制定、試行期間中の検査実施などを挙げている。会社全体として酒気帯び運転の撲滅に力を入れ、結果として運転者と事業者の相互理解がなされ大きな効果を上げた事例である。

一方で導入には失敗のリスクも伴う。同協会は失敗の例として、義務化に伴う社内での合意無しの導入、アルコール検知された社員の即刻処分、運転者毎における飲酒対策指導の必要可否に関係なく導入する事例などを挙げている。これまで人間の主観的な確認だけで判断されていた箇所に数値的判断が追加されることで、より正確な結果を受け取ることが可能になる一方、場合によっては運転者側の納得を得られず、処分を実施するために導入したと見られてしまいかねない。アルコールチェック義務化に伴いアルコール検知器の導入は確実に実施する一方で、社内における運転者との対話、運転者に対するアルコール検知器への理解促進に向けた事業者からの教育等、運転者と事業者による相互理解を確実に図っていくことが事業者には求められる。

5.おわりに

本稿では、一定台数以上の白ナンバー車両を所有する事業者へのアルコールチェック義務化への契機と安全運転管理者の業務について触れ、今後事業者に求められるアルコールチェック対策とその運用例について紹介してきた。今後八街市で発生したような凄惨な事故が撲滅されることを願うとともに、本稿が飲酒運転の無い安全で平和な社会への一助となれば幸いである。

参考情報

執筆コンサルタント

運輸・モビリティ本部

専門分野:交通リスク

立石 慧

小野寺 暁理

井上 雅則

脚注

| [1] | 警察庁. 『みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」』. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html |

| [2] | NHK. 2021. 『千葉 八街 通学路で児童5人死傷事故 初公判【詳細】』. https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20211006c.html |

| [3] | 朝日新聞デジタル. 2021. 『児童死傷事故「防げた可能性」 親会社と会長を書類送検』. https://www.asahi.com/articles/ASP8V31T8P8TUDCB00C.html |

| [4] | 神奈川県警察. 『安全運転管理者制度』. https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0181.htm |

| [5] | 警視庁. 2021. 『安全運転管理者等法定講習』. 2021年12月14日. https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html |

| [6] | 国土交通省. 『運行管理者制度について』. https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/09/090405/07.pdf |

| [7] | 国土交通省. 『行政処分の基準』. 自動車総合安全情報. https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/baseline.html |

| [8] | 事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会. 2017.『事業用自動車総合安全プラン2020~行政・事業者・利用者が連携した安全トライアングルの構築~』. 5頁. |

| [9] | 警察庁. 2021. 『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)』. 2頁. |

| [10] | 警察庁. 2021. 『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)』. 3頁. |

| [11] | 警察庁. 2021. 『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)』. 2頁. |

| [12] | 警察庁. 2021. 『道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う安全運転管理者業務の拡充について(通達)』. 2頁. |

| [13] | 警察庁. 『みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」』. https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/info.html |

| [14] | 特定非営利活動法人ASK. 『職場でできるアルコール対策のポイント』. https://www.ask.or.jp/article/496 |

| [15] | 公益社団法人全日本トラック協会. 2018.『中小トラック運送事業者のためのITベスト事例集』. 72-77. |