運輸事業者に求められる防災の取組のポイント ~「運輸防災マネジメント指針の解説」を踏まえて~

- 交通リスク

- 経営・マネジメント

2021/3/26

目次

- 「運輸防災マネジメント指針」策定の背景

- 「運輸防災マネジメント指針」の位置づけ

- 「運輸防災マネジメント指針」の目的と対象

- 「運輸防災マネジメント指針」における取組のポイント

- おわりに

運輸事業者に求められる防災の取組のポイント ~「運輸防災マネジメント指針の解説」を踏まえて~- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任研究員

2020 年 7 月、運輸事業者が防災体制の構築と実践を進める際に参考とすべき考え方をまとめた「運輸防災マネジメント指針[1]」(以下、「防災指針」と記す)が国土交通省により策定された。また 2021年 2 月には、同じく国土交通省より、防災指針の内容に対して具体的な事例を交える等の詳細な解説を加えた「運輸防災マネジメント指針の解説[2]」(以下、「防災指針解説」と記す)が公開された。

本稿では、防災指針および防災指針解説を踏まえ、運輸事業者に求められる防災の取組のポイントについて記した。運輸事業者におかれては、防災の取組を進める際の参考とされたい。なお、本稿において特に注釈が示されていない場合は、防災指針もしくは防災指針解説からの引用となっている。

1.「運輸防災マネジメント指針」策定の背景

近年、自然災害の頻発化・激甚化が輸送の安全の脅威となっている。国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者においては、発災時にあってもできるだけ被害を軽減し、被害の拡大防止を図るととともに、業務活動の維持や早期回復を図ることが期待されており、自然災害への対応力の向上が求められている。また、地域交通・物流を支える運輸事業者の多くは中堅・中小規模であり、そうした中堅・中小事業者においても自然災害対応に取り組むことが、被災した地域の早期復旧・再開に繋げるためには重要である。そのような背景を踏まえ、運輸事業者が防災体制の構築及び実践を進めるにあたってのガイダンスとして策定されたのが防災指針である。

2. 「運輸防災マネジメント指針」の位置づけ

(1)「総力戦で挑む防災・減災プロジェクトとりまとめ(令和2年7月6日)」における防災指針の位置づけ

平成 28 年熊本地震、平成 30 年 7 月豪雨、令和元年房総半島台風・東日本台風など、気候変動の影響等により激甚な災害が頻発している昨今の状況に鑑み、国土交通省はその総力を挙げて、抜本的かつ総合的な防災・減災対策の確立を目指すため、新たに「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト ~いのちとくらしをまもる防災減災~[3]」を立ち上げた。このプロジェクトでは、

- 縦割り志向ではなく、関係者や他分野と連携することにより、防災・減災施策を強化できないか

- 国民目線に立ったわかりやすい施策となっているか

という「連携」と「国民目線」をキーワードとして、国土交通省の防災・減災施策を総ざらいの上、ブラッシュアップを行い、令和 2 年 7 月に、施策のとりまとめが行われた。防災指針は、当該プロジェクトにおける「5.交通・物流の機能確保のための事前対策」の中の「交通運輸事業者の防災マネジメントの推進」を実施するためのものとされている。

(2)「運輸安全マネジメント制度」における防災指針の位置づけ

運輸安全マネジメント制度では、運輸事業者が自主的かつ積極的に輸送の安全の取組を推進し、輸送の安全性の向上を図ることが求められており、平成 29 年には、事業者における安全管理体制の構築・改善に係る取組のねらいとその進め方の参考例を示した「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン[4]」(以下、「平成 29 年ガイドライン」と記す)が改定された。

平成 29 年ガイドラインでは、運輸事業者が考えるべき今日的課題として「自然災害」を「5.(1)経営トップの責務」に記載し、自然災害発生時の対応手順を「5.(8)重大な事故等への対応」に記載している。一方で、自然災害への対応の詳細を記載していないため、自然災害対応への理解を深め、取組の促進を図るための詳細な解説として、防災指針が作成された。そのため防災指針は、運輸安全マネジメントの一環として、自然災害発生時においても、輸送の安全、ひいては安定輸送を確実なものとするため、運輸事業者が参考とすべき考え方をまとめたものと位置づけられる。

また、防災指針は、平成 18 年から運用が開始されている運輸安全マネジメント制度において逐次見直しが行われてきたことと同様に、調査研究、ヒアリング、及び評価を通じて運輸事業者の優れた取組や意見を取り入れて継続的な見直しを図ることとされている。

3. 「運輸防災マネジメント指針」の目的と対象

(1)目的

運輸事業者は、自然災害が発生した場合であっても、輸送を必要とする被災地等からは速やかに復旧・再開することが期待され、社会からも被災地への緊急物資輸送や不通となった鉄道等の代替輸送が要請される。また、災害対策基本法に基づいて公共機関に指定されている運輸事業者は、その責務として、発災時においても運輸事業を維持・確保することが求められている。

防災指針は、運輸事業者がこれを参照することにより、運輸事業者の自然災害への状況に応じた的確で柔軟な対応力の向上と、自然災害への対応について輸送の安全確保を図ることを目的としている。また、災害対策基本法に基づく責務を着実に果たすための取組を支援するものでもあり、ひいては運輸事業者の事業活動の維持や経営の安定にも資するものと考えられる。

(2)対象

自然災害への対応は、「防災」と「事業継続」の 2 つが取組の柱となっている。

防災は、利用者・荷主、運輸企業の社員、地方公営企業や関係団体の職員の安全確保(人的被害の軽減)並びに建築物・設備・車両等の物的被害の軽減が目的とされている。一方、事業継続は、災害発生時の安全の確認を行った上での業務活動の維持や早期回復を目指すことが目的とされている。事業継続は、被災した地域の輸送(人・物)を早期に回復させ、地域の復旧を支援することにより地域社会の期待に応えること、事業者の収入の回復を図ることにより経営の持続性を保つことが望まれる。

4. 「運輸防災マネジメント指針」における取組のポイント

防災指針は2章にて記した通り、運輸安全マネジメントの一環として事業者が防災の取組を進める際に参考とすべき考え方をまとめたものであり、国土交通省は、防災指針の視点を加えた運輸安全マネジメント評価の実施を通じて、事業者の取組支援を行うとしている。そのため本章では、防災指針で示された取組のポイントを、運輸安全マネジメントに関する平成 29 年ガイドラインの 14 項目に対応する形で整理して解説する。運輸事業者におかれては、自社の運輸安全マネジメントにおける一連の取組に、防災指針の観点を追加される際の参考とされたい。なお平成 29 年ガイドライン 14 項目に対応する、防災指針で示された取組のポイントは、「防災指針」、「防災指針解説」および「防災指針説明会用資料[5]」を参考に弊社にて整理したものである。まず平成 29 年ガイドライン 14 項目と本章の項目(防災指針で示された取組のポイント)の対応関係(及び取組のキーワード)を表1に示す。

| 平成 29 年ガイドラインの項目 | 防災指針で示された取組のポイント | キーワード |

| (1)経営トップの責務 | (1)経営トップの責務 |

■経営上重要な判断 |

| (2)安全方針 | (2)防災の基本方針 |

■安全方針 |

| (3)安全重点施策 | (3)施策立案と事業計画への組み込み |

■安全重点施策 |

| (4)安全統括管理者の責務 | (4)安全統括管理者の責務 |

■発災時の緊急対応 |

| (5)要員の責任・権限 | (5)担当部署の整理 |

■担当責任者 |

| (6)情報伝達及びコミュニケーションの確保 | (6)関係者との連携と情報発信 |

■地方自治体との連携 |

| (7)事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 | (7)災害リスク評価 |

■自然災害の種類・規模の想定 |

| (8)重大な事故等への対応 | (8)リスク評価を踏まえた事前の備え |

■計画的装備 |

| (9)関係法令等の遵守の確保 | (9)災害対策基本法に基づく責務 |

■災害対策基本法 |

| (10)安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 | (10)教育と訓練 |

■企画立案要員の教育・訓練 |

| (11)内部監査 | (11)内部監査による取組評価 | ■防災指針取組み評価 |

| (12)マネジメントレビューと継続的改善 | (12)マネジメントレビューによる振り返り | ■他事業者の災害対応レビュー |

| (13)文書の作成及び管理 | (13)文書作成及び管理 |

■防災マニュアル |

| (14)記録の作成及び維持 | (14)記録の作成及び維持 | ■災害対応訓練記録 |

| 出典:「防災指針」、「防災指針解説」および「防災指針説明会用資料」を参考に弊社作成 | ||

(1)経営トップの責務

運輸安全マネジメントと同様に、防災指針においても経営トップの責務は重要であるが、特に発災時においては、事業者はトップダウンで対応する体制が求められる。自然災害対応において経営トップが特に留意すべき点は以下の通りになる。

□経営上重要な判断

大規模災害等により全ての輸送を早期に復旧・再開できない場合は、表2に示す通り、「早期に復旧・再開させる輸送」と「早期に復旧・再開が困難であり代替えを検討する輸送」に分けて対応することが求められる。

| 対象 | 対応例 |

| 早期に復旧・再開させる輸送 |

|

| 早期に復旧・再開が困難であり代替えを検討する輸送 |

|

| 出典:「防災指針解説」より弊社作成 | |

□計画運休

被災の可能性がある台風等の接近に応じて、計画的に輸送を運休させる判断が求められる。計画運休の方針を立案するに当たっては、国土交通省鉄道局「鉄道の計画運休の実施についての取りまとめ(令和元年 10 月 11 日)[6]」も参考とされたい。また、「(6)関係者との連携と情報発信」においても一部抜粋している。

□経営トップ不在時の対応、緊急参集

発災時には、経営トップがいち早く災害対策本部に駆けつけ、自ら指揮を執ることが求められる。また経営トップ不在の場合でも、経営上必要な判断(計画運休含む)とともに緊急対応が行えるように、あらかじめ対応手順を検討して準備しておくことも重要である。緊急参集において留意すべき事項は以下となる。

- 連絡なくとも緊急参集する基準を設定する(例:本社・支店所在地等で震度6強)

- 経営トップが参集できない場合の代位者をあらかじめ取り決める

- 経営トップが遠隔地から参画できる通信手段の確保

□経営課題としての自然災害対応

自然災害対応についても経営課題と認識して、事業者全体で対応策を考え、実践することが重要である。安全重点施策と同様に年度・年間、年次の計画を策定して取り組むことや、中期経営計画の中に防災対応を位置づけて、防災に関する投資と併せて検討することが望ましいとされる。

(2)防災の基本方針

平成 29 年ガイドラインにおいて、輸送の安全確保に関する基本理念として「安全方針」を策定することが推奨されている。例えば、この安全方針に、自然災害対応を組み込むことにより、全社的取組が実現できる。また、既に災害対策基本法等に基づく防災の取組において、防災に関する基本方針(以下「防災の基本方針」という)を別途定めている事業者にあっては、その防災の基本方針が安全方針の重要な一部であることを企業内に周知することが重要である。防災の基本方針は、安全方針と同様に、社員等に内容を十分理解させ、浸透度などを定期的に確認することにより、事業者の風土・文化として定着させることが求められる。なお、防災の基本方針の策定に当たっては、以下に留意する。

- 発災直後の緊急対応の観点からは、人命に関する安全確保が最優先の方針となる

- 事業継続の観点からは、企業の存続、社会からの要請に応えるために、重要業務の維持継続、事業の早期復旧・再開等が第一の方針となる

- 全ての社員・職員が迷うことなく行動できるよう、簡潔で理解しやすいものとする

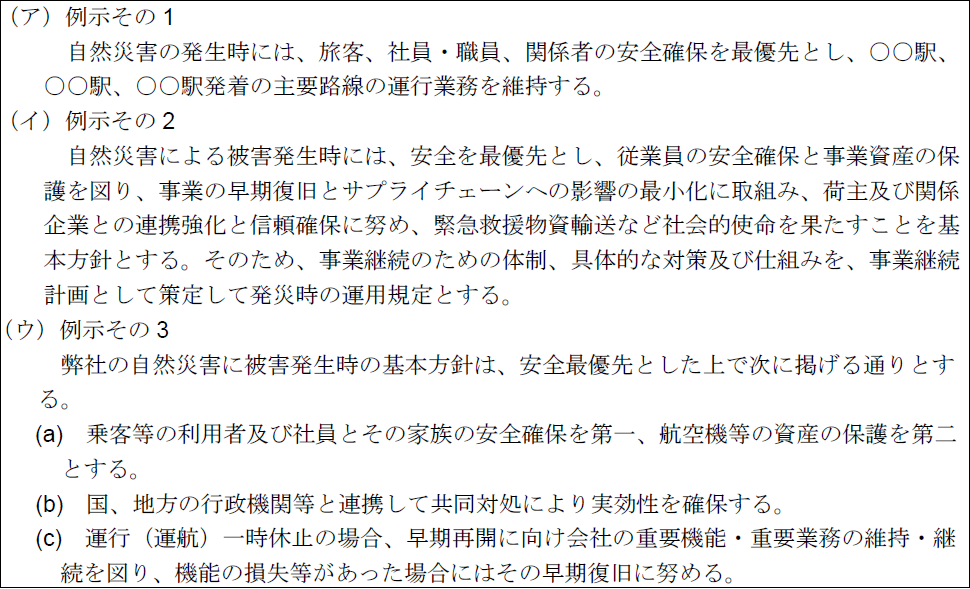

また、防災の基本方針の例示として、防災指針解説に以下の例が記載されている。

図1 防災の基本方針の例

出典:「防災指針解説」より抜粋

(3)施策立案と事業計画への組み込み

「(1)経営トップの責務」でも記したが、以下に挙げるとおり防災も経営課題として捉え、事業者全体で計画的に取り組むことが求められる。

□安全重点施策

自然災害対応の取組は、運輸安全マネジメントの安全重点施策と同様に、年度ごと等の計画を策定して取り組むことが望まれる。その際には、被害想定に基づく事前準備(備え)の進捗状況、各種の教育・訓練の実施が中心となるが、実際に自然災害が発生しない限り、その成果を把握しがたいという特徴を持っている。そのため、実際の自然災害に対応した同業他社や他モードの事業者の取組、対応後の見直し改善状況を把握し、「他山の石」として自社の取組に反映させることも必要となる。

□中期経営計画

自然災害に強い輸送設備・建築物を備置・建築するには多額の投資が必要となる。例えば、5年間の中期経営計画の中に防災対応を位置づけ、低地にある車両基地・営業所の高台移転、耐震補強工事について、優先順位を付けて計画的に整備を図る等の対応を検討することが期待される。

(4)安全統括管理者の責務

安全統括管理者は、輸送の安全確保に関わる事項を統括管理する者として、企業内の体制が予定通り機能するよう日頃の訓練等の時から目配りするとともに、平時及び緊急参集時ともに、報告、意見具申を行うこと等により経営トップを補佐する重要な責務を負う。特に、発災時には緊急対応が求められるため、以下に掲げる事項が期待されている。

- 迅速・的確に対応できること

- 運輸局等の国の機関、地方公共団体等の関係者と連絡協力できるネットワークを形成できること

- 非常時には、能動的に問題解決に取り組む行動力を備えていること

- 事態の変化に的確に対応できる柔軟性を備えていること

(5)担当部署の整理

自然災害への日頃からの備えを担う部署は、運行(運航)を所管する部署のみならず、総務部その他多くの部署が関連しているのが一般的である。体制整備については、まず、防災全体を考える担当責任者を定め、大規模災害時における体制(例:災害対策本部設置)を考えることが必要である。

また、日頃からの事前の備えについては、例えば、バス事業者の軽油購買担当者であれば、日常的な購買業務を行う際に被災を意識して以下の対応を行うなど、各部署において対策を検討することも有効である。

(バス事業者の購買担当部署における日常的な対策の例)

|

(6)関係者との連携と情報発信

運輸マネジメント制度においては、事業者内部及び取引先や旅客、荷主等との情報伝達及びコミュニケーションを重視しているが、自然災害対応も同様であり、さらに、地方自治体、国の行政機関、他の事業者との連携関係を構築することが防災力を高める上で重要となる。これら関係機関とは、以下に挙げるように、平時より「顔の見える関係」を築くことが期待される。

- 平時より関係者の顔と名前が一致して緊急の連絡が躊躇なく実施できること

- 各関係者の事業概要を理解すること

- 必要な情報の共有・支援の依頼・対応が実施できる関係を築くこと

□地方自治体との連携

自然災害対応においては、地方自治体に現地対策本部が設置され、地方自治体が中心となって災害対応や住民への避難指示等を行う。このため迅速かつ正確な災害・被災情報の収集、地方自治体や国の機関の防災や救難救助活動等の情報に速やかに接するため、地方自治体との間で連携関係を構築しておくことが大変重要となる。また地方自治体においては、避難指示や避難所の開設・運営等に伴い、交通弱者の避難輸送や、避難所への緊急支援物資の輸送など、運輸事業者と関連のある災害対応業務も発生する。

□国の行政機関との連携

緊急時の警察、消防、海上保安庁への救助要請のみならず、国土交通省の地方行政機関である地方運輸局、地方整備局、地方航空局は、TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)[7]の派遣等による被災地支援をミッションとしているため、事業者から様々な支援をこれら機関へ要請することができる。例えば、運輸事業者に対する地方運輸局の支援として、表3に掲げる項目を実施している。

| 項目 | 内容 |

| 1.鉄道の災害状況調査・技術的支援 | ・被災状況の調査・確認 ・専門家の派遣及び技術的助言、復旧事業への支援 ・道路・河川事業との連携による早期路線復旧 等 |

| 2.緊急・代替輸送のアレンジ | ・緊急・代替輸送等について関係団体との連絡・調整 ・貸切バス営業区域の拡大 ・バスや船舶等、各交通モードの情報提供 等 |

| 3.緊急物資輸送 | ・物流事業者、事業者の手配・確保に係る情報提供 ・自治体と運輸事業者間の連絡調整 ・物資輸送拠点への物流専門家の派遣調整 |

| 4.許認可などの弾力的な運用 | 〇自動車関係 ・自動車検査証等の伸長 ・被災車両の抹消登録・申請時の特例的扱い ・被災自動車の自動車重量税の還付の取扱い 等 〇海事関係 ・海技免状・小型船舶操縦免許証の有効期間延長 等 |

| 5.観光の情報提供・風評被害対策 | ・観光施設等の復旧のための補助制度の周知や復興戦略等の策定支援 ・風評被害防止のための正確な被災地情報の発信 ・JNTO 等と連携して、訪日外国人旅行者に対して、伝わりやすい表現で多言語化して情報提供 等 |

| 出典:「防災指針解説」より弊社作成 | |

事業者においても、訓練や説明会等の機会も活用して、国の関係機関に気軽にアプローチし、緊密な連携関係を醸成していくことが望まれる。

□事業者間連携

事業者間連携は、輸送の代替という観点からは、表4に示すように主として人流の代替輸送の連携、物流の代替輸送の連携があり、また、代替以外の連携も考えられる。

| 種類 | 連携の例 |

| 1.人流の代替輸送の連携 | 空港とアクセス事業者(鉄道・バス・旅客船)の連携、鉄道とバス・タクシーの連携 等 |

| 2.物流の代替輸送の連携 | 被災して自社での物資輸送が困難となった場合、事業者の判断、荷主の要請に基づき、代替輸送が実施できるよう同業他社と輸送協定を結んでおく 等 |

| 3.代替以外の連携 | 大手物流事業者の事例として、双方の事業者が契約するガソリンスタンドの相互利用、休息施設等の福利厚生施設を相互利用できる連携を図っている 等 |

| 出典:「防災指針解説」より弊社作成 | |

さらに、地域コミュニティにおける共助の観点からは、同じ地域に所在する事業者間で防災の協力関係を構築しておくことも期待される。

□利用者への情報発信

自然災害の発生が予期される場合や発生時には、利用者に対して運行情報や被害の具体的状況、点検・復旧作業の進捗状況などをきめ細かく情報提供し、利用者自らが行動を選択できるように情報発信を行うことが重要である。また、情報発信に関しては、最近の事例などを参考に、事前の「備え」としての情報発信に関するマニュアルの改善や訓練に取り組むことも推奨される。

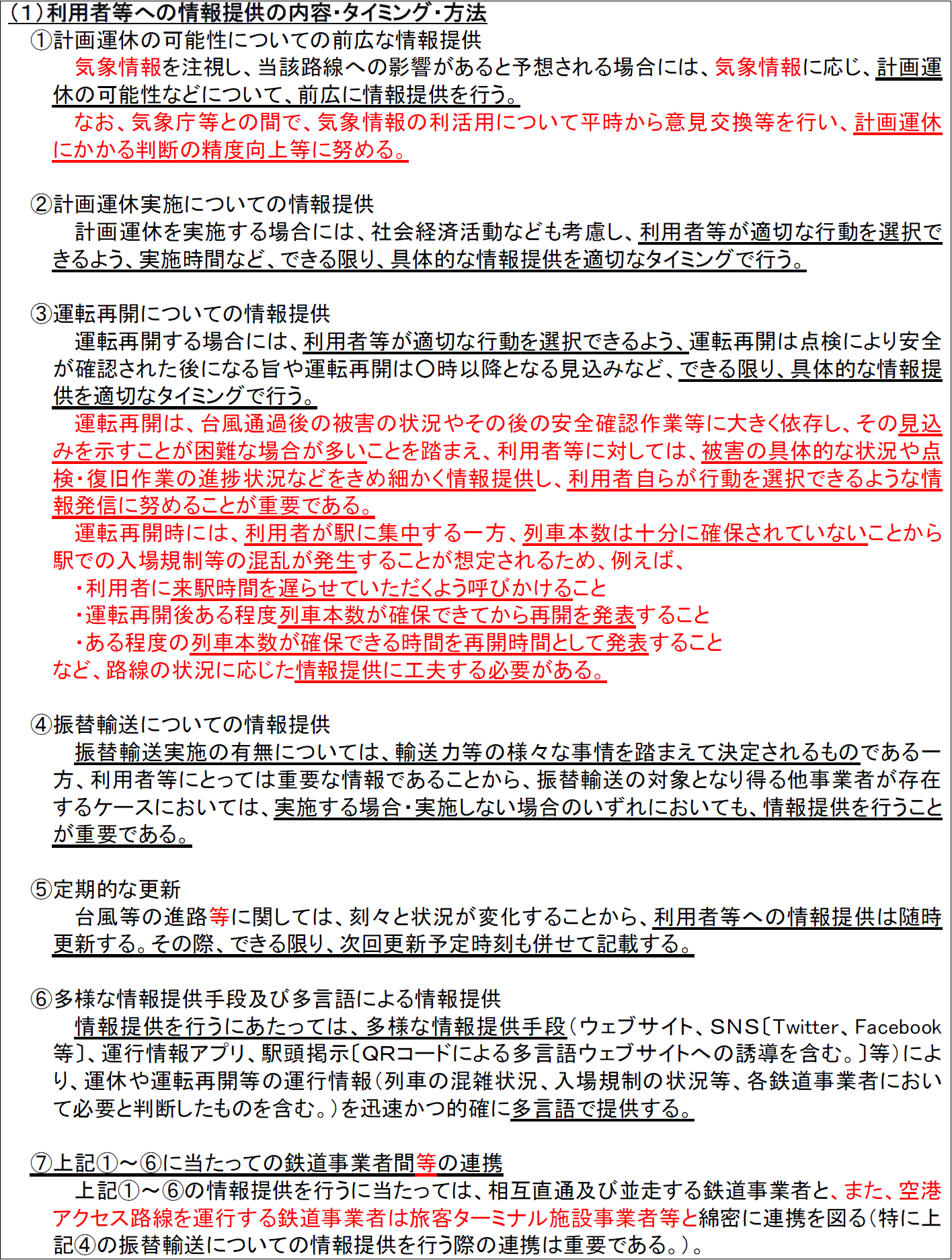

例えば国土交通省では、鉄道の計画運休・運行再開時における利用者等への情報提供の内容・タイミング・方法に関する留意事項として、図2の内容を取りまとめている。

図2 利用者等への情報提供の内容・タイミング・方法に関する留意点

出典:国土交通省鉄道局「鉄道の計画運休の実施についての取りまとめ(令和元年 10 月 11 日)」より抜粋 (赤字は令和元年 10 月において更新された箇所を示す)

□外国人旅行者への情報発信

外国人旅行者は、日本の地域事情、文化、言語に通じているとは限らないことから、自然災害発生時の情報提供については、コミュニケーションを確保するための要員、翻訳機、サインボード、デジタルサイネージ等の支援に加え、情報提供側が外国人旅行者の特徴を理解しておくことが期待される。

(7)災害リスク評価

平成 29 年ガイドラインにおいては、「(7)事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」にて輸送の安全確保のためのリスク情報の収集・活用手順を示しているが、災害リスク評価にあたっての留意点は以下となる。

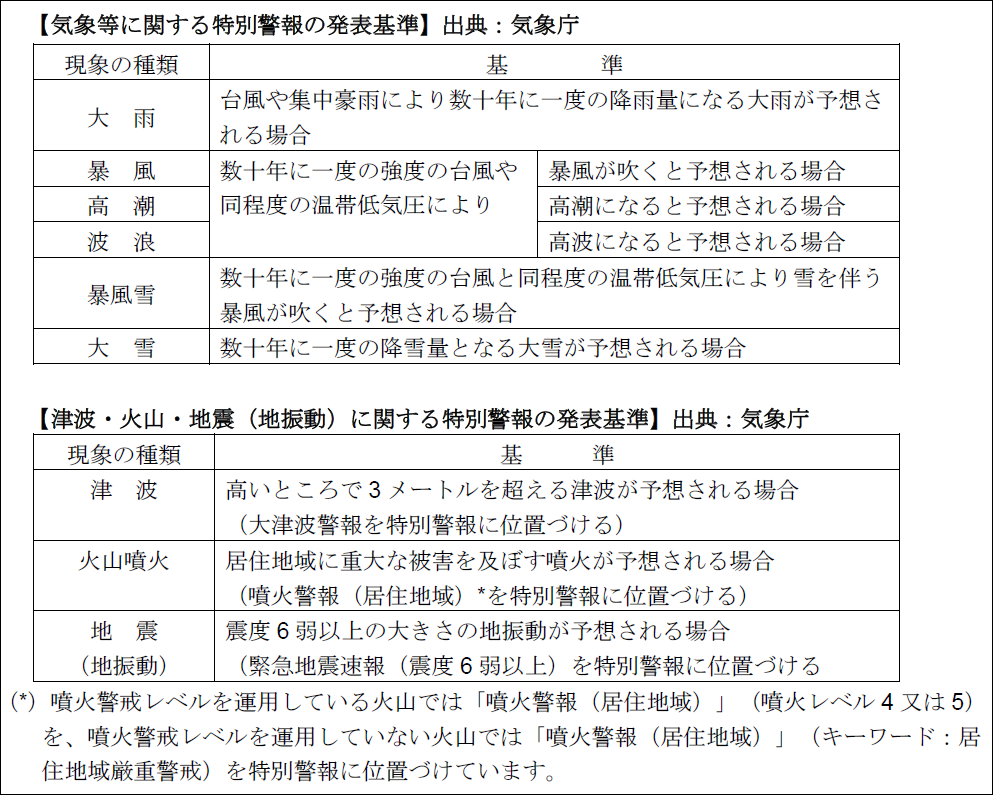

□自然災害の種類と規模の想定

防災・事業継続の目的のためには、まずは被災・事業の継続が困難となる可能性がある自然災害の種類・規模の被害想定を行い、想定に応じた備えを図る。自然災害の種類や規模の想定として、ハザードマップ、耐震基準等の活用や、気象庁の発表する特別警報(図3「気象等に関する特別警報の発表基準」参照)を指標として用いることが考えられる。

図3 気象庁の発表する特別警報の発表基準

出典:「防災指針解説」より抜粋

□被害想定と事業への影響度評価

自然災害による被害の想定は、表5に示すように、人的被害、物的被害、社会インフラの被害に分けて考える。

| 種類 | 内容 | 被害の例 |

| 人的被害 | 旅客、運行・運航要員、管理要員、その他の社員・職員 |

|

| 物的被害 | 自社の輸送用機器(車両、船舶、機材) |

|

| 輸送用設備(駅、軌道、営業所、燃料、電源、資機材) | ||

| 情報(ネットワーク、サーバー) | ||

| 社会インフラの被害 | 道路、港湾、空港、電力・ガス、上下水道、通信 |

|

| 出典:「防災指針解説」より弊社作成 | ||

被害の程度は、過度に細分化すると対応が煩雑化するので、例えば、運行(運航)に与える影響が10%未満である「軽微」、50%程度である「甚大」、経営トップが運行(運航)中断を判断すべき「壊滅的」の 3 段階程度と整理する方が良いとされている。

(8)リスク評価を踏まえた事前の備え

「(7)災害リスク評価」の実施結果に基づき、以下に挙げるように、事前の備えから事後の対応まで対策を検討することが望まれる。

□計画的装備

地方自治体等が作成・公表しているハザードマップ等も参考に想定される被害の見積りを行い、最大被害の想定をもとに、必要な事前準備(備え)のレベルと内容を検討し、防災品、燃料、食料の備蓄、避難施設の準備、宿泊場所の確保、非常電源の配備等の対応を計画的に進めておくことが必要である。人命最優先及び事業の早期復旧と継続の観点から表6に例示する。

| 観点 | 項目 | 装備 |

| 人命最優先の観点 | 避難 |

|

| 救助・救護 |

|

|

| 当面の生活資材 |

|

|

| 事業の早期復旧と継続の観点 | 電源確保 |

|

| 燃料確保 |

|

|

| コミュニケーション・情報管理 |

|

|

| 出典:「防災指針解説」より弊社作成 | ||

□緊急連絡網

緊急連絡網は、携帯電話やスマートフォンの電話番号リスト等に入れて、いつでも取り出せるようにしておく必要がある。また、地方自治体、消防や警察、地方運輸局、地方整備局、関係事業者、事業者団体等の防災関係担当との連絡体制も整えておく必要がある。緊急連絡網の留意点を以下に記す。

- 緊急連絡網は、事業者の規模に応じて、緊急参集する要員、車両等の輸送用機器で運行(運航)中の要員、営業所等で勤務する要員それぞれに応じた内容であること

- 人事異動に対応して電話番号等の最新化を図ること

- 迅速に電話できるよう日頃から使用している携帯電話・スマートフォンへの電話番号登録を行うこと

- 必要に応じて予備バッテリーを用意すること

- 電子媒体のみでなく紙媒体(例:社員手帳に記載された緊急連絡網)を持つこと

また、情報伝達訓練のポイントとして、発災時における安否確認の通信訓練も含め、年数回程度実施し、各要員の持つ携帯電話、スマートフォンにメールを送付し返信させることにより発災時の緊急連絡の実効性を確認することが望ましい。

□防災マニュアル

発災時における社員等の対応マニュアルを整備することは、個々の社員等に役割を確認させ、防災意識を高める意味でも有意義であるが、想定されるシナリオをできるだけカバーしようとするあまり、マニュアルの「詳細化」を目指してしまわないよう留意する必要がある。例えば、経営管理部門で防災を担当する要員向けのマニュアルは、全社的な防災対策、個々の事業拠点、輸送用機器に応じた防災を統括して考える観点から、内容が詳細になると思われるが、見やすさ、使いやすさに配慮して作成・見直しすることが望まれる。

また、個々の事業拠点の要員及び輸送用機器の運行(運航)者向けのマニュアルは、初動対応(救助・救護、避難、各所への連絡)を中心に簡潔明瞭なマニュアルを作成・見直しすることが望ましい。社員手帳等を携帯させている場合は、社員手帳に必要最低限の初期対応を記載して、日頃からの教育訓練や、発災時対応に有効活用することが望まれる。

□事業継続計画

事業継続の観点から防災マネジメントに取り組むことによって、事業者の防災に必要な安全確保の施策、経営トップの主体的関与、社員等への周知、関係者との連携等も同時に一体的に進めることが可能であり、また、事業者全体の取組として進めることがより円滑にできると考えられる。

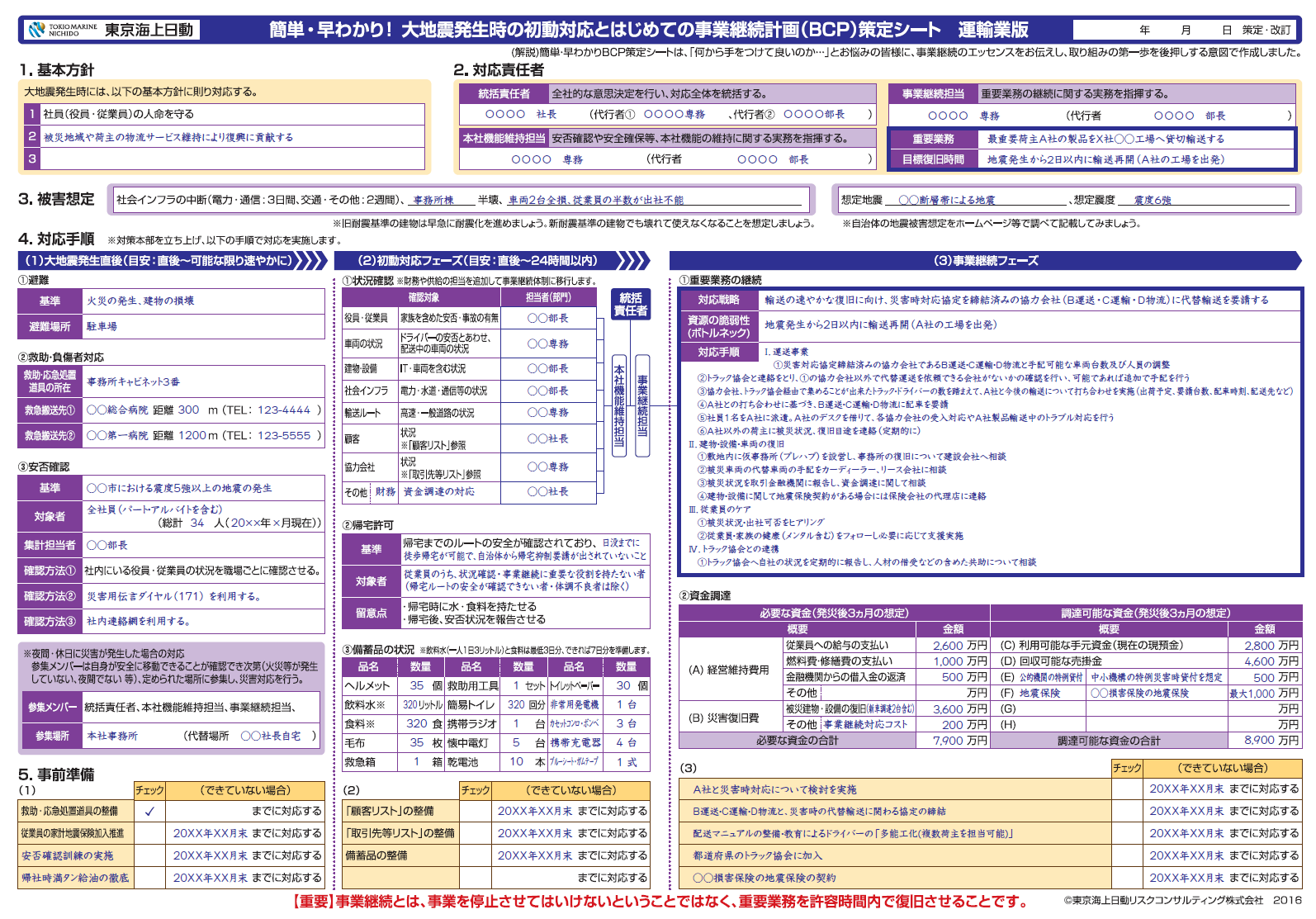

事業継続計画策定の際は、例えば、経営企画部門の要員のみで策定せず、各部門が積極的に参画することにより、各部門共通の課題と方向性を認識することが望ましい。過去に被害を受けていない災害については、専門家やコンサルタントに頼りがちとなるが、自社の存続に関する課題と認識して、事業者自身が策定主体となることが期待される。参考まで、事業継続計画策定の簡易的なフォームの例(イメージ)を図4に示す。

図4 事業継続計画の策定フォームの例

出典:東京海上日動火災保険(株)「簡単・早わかり!大地震発生時の初動対応とはじめての事業継続計画策定シート 運輸業版」

□タイムライン

タイムラインとは、災害の発生を前提に、大規模水災害等の発生予測時刻から逆算して、防災関係機関が連携して災害時に発生する状況を予め想定し共有した上で、「いつ」、「誰が」、「どのように」、「何をするか」に着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画であり、防災行動計画ともいう。自然災害への対応は「平時の準備」「直前の準備」「直後の応急(初動)」「復旧(事業継続)」に分かれると考えられるため、災害対応に当たっては、災害ごとに異なる態様に応じて、タイムラインを設定し、関係者との訓練等を通じて共有・調整しておくことが有用と考えられる。タイムラインにおける留意点は以下となる。

- 自然災害のうち、台風・大雪等は、気象予報等から発生がある程度予測可能

- タイムラインに応じた対応としては、例えば、台風の接近に応じて、リスクの高い路線の一時運休、速度制限を行い、接近に伴い計画運休を実施する等が考えられる

- 計画運休の目安として大雨特別警報、暴風特別警報、波浪特別警報等の特別警報発表の見込みに関する情報が活用できると考えられる

- 一時運休、全面運休、計画運休は、地域の人流(旅客)・物流(荷主等)に大きな影響を与えることから、国、地方公共団体、関係者との情報共有と連携、利用者・荷主等への適時適切な情報提供が重要となる

□対策検討における留意点

事故は、発生原因・背景要因を詳細に把握できるので対策を緻密に立てることが可能だが、自然災害は想定ベースで対策を立てるため想定と実際の間に振れ幅が生じる。そこで、過度に緻密な事前準備をするのではなく、対策の方向性を定めること、細かく定められる手順については定めておくという相場観が必要となる。

(9)災害対策基本法に基づく責務

災害対策基本法は、国民の身体、生命、財産を守る観点から、災害に関係する様々な機関に対し、それぞれの立場で為すべきことを責務として実施することを促している。また、災害時の緊急輸送については、一部の交通運輸事業者を「指定公共機関」、「指定地方公共機関」として指定し、災害時での協力要請を行うこととしている。指定公共機関及び指定地方公共機関に対しては、以下の責務を定めている。

- 基本理念に則り、その業務に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施すること

- 国、都道府県及び市町村の防災計画の作成及び実施が円滑に行われるように、その業務について、当該都道府県又は市町村に対し、協力すること

(10)教育と訓練

教育・訓練は、平成 29 年ガイドラインに基本的な考え方が示されているが、自然災害対応を考えた場合、「自然災害対応の企画立案を担う要員」と「自然災害対応を担う現業実施部門の要員」とに分けて考えることが望まれる。

□自然災害対応を担う企画立案要員の教育・訓練

自然災害対応を担う企画立案要員は、自然災害への総合的な対応を図るために本社、現場及び関係者の調整を行う必要があることから、多くの場合、本社の要員が指名される。企画立案要員は、必ずしも専従ではなく兼職で対応することも想定され、また、数年のサイクルで人事異動することが多いため、これを前提とした業務の組み立てを行うことが望まれる。このため、可能であれば、あらかじめ複数名を指名して同時に異動することがないよう配慮することが望ましい。実際に自然災害対応の実践経験を積む機会は乏しいため、以下に挙げるような教育・訓練を活用することが重要である。

- 安否確認訓練

- 自社の運輸事業継続のリスクと捉える自然災害発生を想定した仮想演習

- 実際の災害発生を想定した机上訓練

- 緊急参集訓練

- 実際の災害発生を想定した現業実施部門との合同訓練

- 自然災害発生時における運輸局等との連携に関する打合せ・勉強会

- 地方自治体、地方運輸局及び地方整備局が主催する防災訓練

□自然災害対応を担う現業実施部門の要員の教育・訓練

自然災害対応を担う現業実施部門の要員への教育・訓練は、「防災マニュアル・手順書等を読んで理解する教育」と「発災時の心得・行動、割り振られた業務を仮想又は実際に行う訓練」に分けられる。「防災マニュアル・手順書等」については、日頃から読み込んでおくことが重要だが、発災時に活用可能なものとするため、簡潔で理解しやすい実践的な内容とすることが重要である。「発災時の心得・行動」については、防災の基本方針がベースとなる。例えば、発災時には、防災の基本方針に記載されている人命最優先に基づく行動について質問して回答を求めるだけでも理解度を確認する訓練として意義があると考えられる。

個々の教育・訓練の種類と目的について、下表に参考例を記載する。運輸事業は、業種・業態に応じた教育・訓練を事業者毎に考える必要があること、また、e-learning による仮想演習も必要に応じて検討することも期待される。

| 教育・訓練の種類 | 目的 |

| 1.自然災害発生時における役割分担表、各要員への簡潔な担当業務一覧表の手交及び読み合わせ |

|

| 2.緊急参集訓練、緊急連絡訓練 |

|

| 3.緊急対応資機材の保管場所の確認、操作訓練 |

|

| 4.移動可能な輸送用機器の避難訓練 |

|

| 5.電源喪失時の対応訓練(非常用発電機・代替電源の起動、給電操作) |

|

| 6.担当班毎の仮想演習(例示:運行(運航)班は優先輸送する区間の契約ガソリンスタンドが被災した場合の代替え燃料供給方法を検討) |

|

| 出典:「防災指針解説」より抜粋 | |

□災害対応訓練の留意点

実際に自然災害に遭遇する機会は少ないため、実践的な訓練の実施が極めて重要である。訓練の企画と実施に当たって留意すべき点を以下に示す。

- 経営トップが参加すること

- できるだけ多くの関係者(他の事業者、地方自治体、国の行政機関等)の参加を募ること

- 時間と情報の制約がある中で、関係者との調整、的確な意思決定、実行に移すような実践さながらの訓練を企画すること

- 地震、風水害、火山噴火といった異なる災害態様の訓練シナリオを企画し、適時にシナリオを変え実施すること。連鎖事象や 2 次・3 次災害の想定とその対応訓練、複合災害の可能性についても想定しておくこと

- 直後に必ず振り返りを行うこと

(11)内部監査による取組評価

運輸安全マネジメントにおける内部監査では、平成 29 年ガイドラインによると、安全管理体制の構築・改善の取組に関する以下の事項を確認することが目的とされている。

- 安全管理体制の構築・改善の取組が、安全管理規定、その他事業者が決めた安全管理体制に関する規定・手順に適合しているか

- 安全管理体制が適切に運営され、有効に機能しているか

前述の通り、防災の取組も運輸安全マネジメントの一環であるため、内部監査時に、関連する取組の実施状況や有効性等を確認することが望ましいと考えられる。

(12)マネジメントレビューによる振り返り

自然災害対応のマネジメントレビューは、年度・年間、年次の取組の総括の他に、実際に自然災害に対応した他の事業者の取組も参考にして実施することにより以下の効果が期待される。

- 経営トップ、安全統括管理者等の管理責任者が参加するため、迅速な課題把握と対応が図られること

- 資料を作成する経営管理部門の担当者が年度・年間、年次の取組内容を取りまとめる際に自社の取組の全体像(強靭な項目、脆弱な項目)が把握できること

- 取りまとめられた資料、マネジメントレビューの記録は、中長期の取組計画作成の基礎資料として有効であり、担当者が人事異動しても過去の取組を容易に把握できること

実際のマネジメントレビューは、以下のいずれかの機会を活用すると考えられるが、目的に沿った実施しやすい方法を選択する。

- 安全管理体制全般を総括する運輸安全マネジメントレビューに自然災害対応のマネジメントレビューを組み込んで実施する

- 例えば、経営会議、安全推進委員会、安全労働衛生委員会等、別の会議体等の機会を利用して実施する

(13)文書作成及び管理

平成 29 年ガイドラインでは、事業者に対して、安全管理体制を構築・改善するために必要な文書を作成し、適切に管理することを求めている。防災指針にて推奨されている防災マニュアルや事業継続計画等を作成し、訓練等の結果を踏まえ適宜改定を行うことが望ましいと考えられる。

(14)記録の作成及び維持

平成 29 年ガイドラインでは、安全管理体制の運用結果を記録に残し、適切に維持することを求めている。適切な記録を行うことの狙いは以下の通りである。

-

- 安全管理体制の実施結果が明確になり、内外に達成状況を示すことができる。

- a により、その実施結果の評価や「継続的改善等」が可能となる。

- データとして蓄積され、業務の一層の効率化が図られる。

実際の災害対応や防災の各種取組を実施した際にも適切に記録を残し、結果の評価や有効性を高めるための改善等の対応を行うことが求められる。

5. おわりに

本稿では、防災指針および防災指針解説を踏まえた防災の取組のポイントについて、運輸安全マネジメント制度における平成 29 年ガイドラインの項目と紐付けながら記した。近年、我が国では台風や地震等により甚大な被害が発生する災害が毎年のように発生しており、運輸事業へ深刻な影響を与えた事例も決して少なくない。社会インフラとして、被災者の生活や地域経済を支えるために重要な役割を担う運輸事業者だからこそ、自社の事業を守る目的も込めて、積極的に災害対策に取り組むことが期待される。

本稿が、運輸事業者にとって防災の取組推進の一助となれば幸いである。

[2021 年 3 月 26 日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任研究員

脚注

| [1] | 国土交通省「運輸防災マネジメント指針」https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/001388258.pdf |

| [2] | 国土交通省「運輸防災マネジメント指針の解説」https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/001388259.pdf |

| [3] | 国土交通省「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト ~いのちとくらしをまもる防災減災~」 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/sosei_point_tk_000034.html |

| [4] | 国土交通省「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/20200615.pdf |

| [5] | 国土交通省「運輸防災マネジメント指針について(説明会資料 第 2 版)」 https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/content/001383920.pdf |

| [6] | 国土交通省「鉄道の計画運休の実施についての取りまとめ」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001312212.pdf |

| [7] | TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)は、国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土地理院、地方支部局(地方整備局、地方運輸局、地方航空局等)、気象庁の単位であらかじめ組織し、自然災害により重大な人的・物的被害が生じる又はそのおそれがある場合に、被災現場や被災地域の自治体に派遣され、被害の拡大防止や早期復旧等を目的に活動する。 これらの中で、特に運輸事業者に密接に関連があるのは地方運輸局の TEC-FORCE であり、その役割は「輸送支援班」として、緊急・代替輸送に関する情報収集、自治体等のニーズ把握、緊急・代替輸送実施のための自治体-事業者間等の調整などを担う。 |