東日本大震災から10年(今後の企業防災を考える)

- 自然災害

- 事業継続 / BCP

2021/2/25

目次

- 今村先生とこの10年を振り返る

- この10年間の企業分野の取り組みと課題

- 今後必要な対応

- おわりに

東日本大震災から10年(今後の企業防災を考える)- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

指田朝久

ソリューション創造本部 主幹研究員

2021年3月11日に東日本大震災から10年を迎える。2月13日深夜にはマグニチュード7.3の福島県沖地震が発生し、まだ余震が収まらないことを改めて認識するとともに、東日本大震災の被害に思いを寄せることとなった。一方今日まで様々な取り組みも進められてきた。本紙ではこの10年間を振り返りこれから企業はどのような対応が必要なのかについてまとめる。冒頭に東北大学災害科学国際研究所所長 今村文彦教授に、インタビューによりこの10年間の防災や科学的な知見の変化についてお話を伺った。東北大学災害科学国際研究所は東日本大震災を受けて設立された災害科学分野の国際拠点的な研究機関である。続いて後半に企業のこの10年の取り組みを振り返り、今後どのような対応が求められるのかについて述べる。

1. 今村先生とこの10年を振り返る

|

東北大学 災害科学国際研究所 所長 今村文彦(いまむら ふみひこ)教授 東北大学大学院博士後期課程修了。同大学院工学研究科教授を経て、2014年より現職。専門は津波工学・自然災害科学で、津波被害の軽減を目指し、津波予警報システムの開発や太平洋での防災対策等の研究を数多く実施。津波数値技術移転国際プロジェクトTIMEの代表。中央防災会議専門調査会委員、東日本大震災復興構想会議検討部会委員等。一般財団法人 3.11伝承ロード推進機構代表理事。 |

(1)東日本大震災から10年を振り返って新たに得られた知見

□ 東北地方太平洋沖地震において巨大津波が初めて実測された

2011年3月11日に発生した東日本大震災を引き起こした東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9の大地震であり、日本での地震の歴史上はじめての経験であり、規模過少評価などの課題があったが、学術的には沖合の海底水圧計やGPS波浪計などで初めて実際に津波を観測したことに意義がある。残念ながら人命をはじめ家屋、インフラ、産業など社会経済的被害が大きかった。この津波に対する津波警報では、到達時間は予測通りであったが、津波の高さの予想は実際の10分の1の過小評価にとどまり当時の科学技術の限界があった。

□ この10年でリアルタイム観測網が充実した

この10年の成果としては、ソフト面ではリアルタイム監視・計測ができる観測網Sネット(日本海溝海底地震津波観測網)を充実させ、150カ所に地震津波計を海底に配備できたことであり、地震以外でも海底地すべりや火山噴火による津波を把握できるように観測体制が整ったことが大きい。

□ レベル1とレベル2の2段階の津波対応が定められた

ハード面では、社会として対応すべき津波をレベル1とレベル2の2段階と定めて運用がされ始めたことである。100年に一度程度の中規模津波(レベル1)では、堤防等の施設を構築するなどをして人命だけでなく地域、資産、建物、工場、そして経済やアクティビティを守る。最大級のレベル2津波に対しては最大浸水域を設定し避難することにより人命を守る。今までの、実際に経験した津波の高さである既往最大値までしか対応しないということから脱却し、また、防潮堤や堤防などのハードで防ぎきれない津波があることを明確にしたことが大きな改善点である。大規模な防潮堤を構築することは建設・維持コストが膨大になり、また環境や景観などへの影響もあり困難であることが受け入れられた。この考え方は東日本大震災の被災地域以外での防災の考え方にも適応された。

□ 東日本大震災の津波は2つの発生機構が異なる連続津波であった

この10年で解明された科学的な知見のひとつに、東日本大震災の津波は2段階の発生メカニズムによることが挙げられる。一つ目の津波は今まで理解されていた逆断層型地震で発生する津波であったが、二つ目の津波は海溝の沈み込む付近の30メートルにもおよぶ超巨大滑りに伴うもので、初めて観測されたものであった。このような複数の発生プロセスが連鎖し、またエネルギーパターンが違う巨大地震が発生する可能性があることが判明した。今後30年以内に80%もの確率で発生することが想定されている南海トラフ地震津波のこれからの対策に活かしていくことになる。

□ 熊本地震や北海道胆振東部地震などでは事前に想定していない被害を経験した

この10年間も多くの地震の被害があった。熊本地震では、震度7に達する地震が連続して発生することがあることや、関連死が直接死の4倍にもなること、北海道胆振東部地震では直後の北海道全域の停電いわゆるブラックアウトという連鎖災害・複合災害があることなどを経験した。今後も事前に想定できていない様々な現象が発生することがあることを改めて認識した。

(2)防災や減災についてこの10年で進められた対策

□ 復興が初動からの対応の流れのなかにしっかりと位置付けられた

東日本大震災における防災などへの知見は、初動対応から応急、復旧、復興へと一連の流れの対応サイクルが必要であると認識され、国として予算計上がなされ復興がしっかりと災害対策方針の中に位置付けられたことである。ただし復興状況は各地で異なり理想通り進んできたかは別問題で、こちらはまだ検証を続けているところである。復興については26年前の阪神・淡路大震災でも必要性が指摘されていたが、国連防災世界会議2015-2030の仙台防災枠組[1]にもあるように、復旧にとどまらずに今日よりよりよい明日を作る(Build Back Better)という考え方が認識された。早く応急対応を行い、インフラを元に戻し、より安全な地域づくりをする。このステップを踏むことが大切なことだと理解された。実際の東日本大震災での復興は被害が大きかったため、高台移転や防潮堤の建設なども組み合わせながら、行政や民間企業も含めて手探りの中で創意工夫をして対応してきた皆様の努力が、今ようやく形になりつつある。

(3)残された課題

□ 緊急情報の発信が社会的被害軽減対策にまだ結びついていない

この10年間でリアルタイム観測網は整備され充実したが、地震津波が発生し緊急情報を発した後にどこまで社会がそれを受け止めて対応し、被害を軽減できるかは課題として残っている。また、大都市は生活様式が極めて複雑であり複合した連鎖災害が大きくなる。できるだけ連鎖を断ち切る対策が必要で、学際的な取り組みを進めてハザード解析や社会的被害軽減対策が求められている。

□ 復興の立ち上げの遅れを防ぐには事前復興計画が必要

仕組みとして認められた復興について東日本大震災では予算期限が10年と短期間であった。大きな災害では直後に避難所や仮設住宅などへの支援や亡くなられた方の埋葬などへの対応にどうしても時間がとられる。復興にあたっては市民の声を聴く必要があるが、災害後に誰が委員会に参加してもらうのが良いのかも当時は決まっておらず合意形成に時間がかかってしまった。これを解決するには地震が来る前にあらかじめ災害後にどのように地域を復興すればよいかの議論を始めて、計画を策定しておく「事前復興」の考えが有効であるが、現在一部の地域でしか取り組まれていない。特に大都市圏ではまだあまり進んでいない。事前復興計画の策定にはダイバーシティが重要で、また取り組みには時間がかかるので、早くから協議体等を作って取り組み、そして確実に進めていくことが重要である。

□ 地震の予兆をつかむことができないか

地震メカニズムについては、地震発生後の岩盤破壊の進み方がわかってきたが、いわゆる予兆の把握はこれからである。地震予知は難しいが、どこに地震発生のポテンシャルが高いかなどの評価研究を進められればと思っている。

□ 漂流物などを含む津波の破壊力の分析はこれから

津波の評価については、東日本大震災まで津波は混じり物の無い海水を想定していた。実際は漂流物や海底の土砂などが含まれるものであり、重さや粘性があるため破壊力が増強される。例えば粘性があると津波の先端が立ち上がって建物にぶつかるため破壊力が増す。海水のみとした想定に対してどの位になってしまうかの検討や、そしてこれらにレベル1で対応する堤防などが耐えられるのかの検討はこれからの課題である。

□ 要援護者などの自動車避難の是非

津波避難では災害時の避難に自動車をどのように活用してよいのかという課題が未解決である。要援護者などの短時間での避難にあたっては自動車の活用が欠かせない。コロナ禍では自動車での避難ではプライベート空間が確保できるので感染予防にもなるし、ラジオやテレビからの情報把握もできる。エコノミークラス症候群を注意すれば有効である。一方では渋滞による逃げ遅れによる被害拡大が懸念されている。これらもどのような状況であれば自動車避難が良いのかについてタブー視しないで研究を進めていく必要がある。実際に避難を行ってみないと限界がわからないところもある。

□ 南海トラフ地震の半割れへの対応では社会活動をどう止めるのか

南海トラフ地震では半割れ[2]のパターンへの対応という問題もある。被害想定シナリオがクリアになったところは進展したが、発生した時に生活や社会活動を止める必要があることは現在の新型コロナウイルスの緊急事態宣言と類似のところもある。新型コロナウイルスのようにいたずらに怖がっても問題だが、感染の仕組みや状況がわかって安心してかえって対応が進まないということも出てきておりこれも問題である。科学的進歩が社会の適切な対応や災害対策の進歩に必ずしもつながらない難しさもある。

(4) この10年の国の対策

□ 自治体の相互支援協定が充実

先にも述べたがレベル1とレベル2の2段階の津波防災対応が社会的に認知されたところが大きい。さらに防災連携の面では自治体同士の相互支援協定の在り方に進歩がある。お互いの自治体で相互に職員派遣を行って実態を知っている姉妹都市の支援が有効であることがわかってきた。長期の街づくりなどへの土木技術者など専門家の派遣なども有効で、国が自治体相互間の応援受援体制を構築してきたことは成果の一つである。

□ プッシュ型支援が定着

災害応急対応では被災地からの支援要請を待たずに支援物資を送付するプッシュ型支援が定着したのも成果の一つ。今後は国、自治体、企業、ボランティアの支援を被災地がどのように受け入れていくかの各々の自治体の受援力の強化が課題と考える。

□ 津波堆積物を被害想定に活用

津波被害想定でも進歩があった。古い時代の文献が無いところでも津波堆積物からの知見を被害想定などに活かし、長期にわたる低頻度巨大津波の実態がわかるようになった。千島海溝・日本海溝の地震津波被害想定が2020年に公表されたが、5000年以上も前に遡り、津波堆積物の知見を活かし評価ができるようになった。

□ 段階的に地震・津波の対策を充実させる

国としては最大クラスの地震・津波の被害想定を行い対処していくことが求められるが、地域レベルでははじめから大きな被害想定への対応は難しく、それよりも規模の小さな地震対応にもまだ課題が残っている。よって自治体は一定中規模地震津波への対策をしっかりととることが重要である。そのうえで最大クラスの巨大地震に備えていく進め方が良いと考える。

(5) 東北大学災害科学国際研究所の取り組み

□ 専門性の第一期と横断的な第二期の取り組み

東北大学災害科学国際研究所は2012年4月に設立し今年で9年目となる。現在は第二期の終わりにあたる。第一期は地震学、津波工学、歴史学、災害医学等の専門分野がそれぞれの知見を社会に還元し支援を行ってきた。第二期では地域課題のバラエティの多さを踏まえて、地域のニーズをよく把握してそれを解決するグループを作り連携を重視して取り組みを行ってきた。対象とするハザードも水害やコロナ感染などにも拡大し、生活支援などもチームを構築して活動してきた。

□ より横断的な取り組みとワンストップ防災推進の取り組みへ

2021年4月からは総合一体化を行い分野間の融合を促進するために、今までの6研究部門を大きなくくりで3つに統合する。またアウトリーチも重要な部門に位置付け、4番目の柱にした。ワンストップ防災推進部門として、「研究」という文字を外して社会貢献活動を行っていく。国際分野ではSDGsやパリ協定など気候変動問題に加えて、国連防災世界会議の仙台防災枠組への支援が重要である。国内分野では今後発生するであろう首都直下地震や南海トラフ地震も範疇に加え、初動対応、応急、復旧、復興の一連の流れをひとつながりに対応をしていく。

□ 防災ISOと「産助」の展開を図る

このように災害レジリエンス学際研究拠点として発展させていくが、この中の大きな目的のひとつに防災ISO、我が国で蓄積された地産防災の取り組みを拡張させて、世界で実施できる標準規格を日本発信で構築していくことがある。日本の今まで蓄積されてきた防災の知見や研究成果、そして民間企業の取り組みや技術を世界に広めていきたい。災害対応には自助、共助、公助という言葉があるが、これにもうひとつ四つ目の「助」を加えたい。産業の「助」ということで「産助」を付け加えていきたいと考えている。

図1 東北大学災害科学国際研究所の取り組み

提供:東北大学災害科学国際研究所

2. この10年間の企業分野の取り組みと課題

東北大学災害科学国際研究所所長の今村文彦教授と、東日本大震災から10年の間にどのように科学と社会が進歩してきたのかを振り返った。ここからは企業の立場で東日本大震災からの10年を振り返る。

(1)東日本大震災と企業の対応

□ 企業が影響をうけた原因は地震動への備えが脆弱だったこと

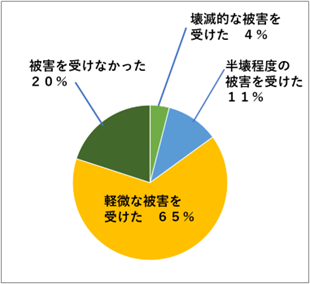

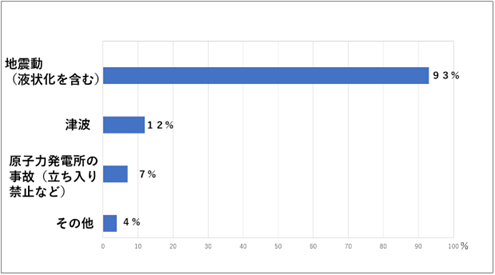

大津波及び震度6弱以上の揺れを経験した岩手、宮城、福島、茨城、栃木に所在する企業に対する東京海上日動火災保険株式会社のアンケート調査によると、東日本大震災の企業の被害は、壊滅的な被害を受けた4%、半壊程度の被害を受けた11%、軽微な被害を受けた65%、被害を受けなかった20%であり(図2)、その原因は地震動によるもの93%、津波12%、原子力発電所事故7%、そのほか4%(複数回答)となっており、人的被害では津波の影響が大きかったが、企業に与えた直接被害は地震動によるものが大きかったことがわかった(図3)。また、サプライチェーンの停止を通じて日本全国の企業の生産に影響を与え、その影響は日本にとどまらず世界中に拡大した。その他、広域長時間停電は携帯電話などの不通を引き起こし、安否確認や指揮命令に影響を与え、また計画停電では安定した電力が必要な製造業を中心に影響が生じた。

図2 東日本大震災の津波および震度6弱以上の被災県の企業の被害状況(N=282)

図3 被害(全壊・半壊・軽微)を受けた原因(複数回答)(N=226)

□ 地震動による被害で想定されていたものはほぼすべて発生した

地震動による企業の被害は、想定されていたあらゆるものが発生した。これらにより業務の早期復旧や継続に支障をきたした。

| 被害例 | |

| 人的被害 | 従業員の死亡・負傷 等 |

| 建物外部 | 建物倒壊、タンクの転倒・落下・座屈、配管・パイプシャフトの引き抜きによるはずれ、事業所火災、堤防決壊による水没 等 |

| 建物内部 | クリーンルームの被災、パーティションの倒壊、キャビネットの転倒、パソコンの落下破損、情報システム停止、サーバーの転倒破損、長周期地震動による高層階の被災、エレベータの停止閉じ込め 等 |

| 設備関係 | 機械の転倒、機械の位置ずれ、水平確保等微調整の難航、自動ラック倉庫の停止、ラックのゆがみ、商品の落下破損、ひっかかり・荷崩れ、部品の飛散・まき散らし、溶解炉(キューポラ)の破裂、工業用水等ライフライン停止、燃料供給の不可、ガス爆発 等 |

□ BCPは機能したが課題も残した

東日本大震災直前のBCP(事業継続計画)策定率は内閣府の定期的調査によると、平成21年度(2009年)当時、大企業27.6%、中堅企業12.6%であった。実際にBCPを発動し業務の継続に成功した企業も多かった。事前に毎月1回の割合で災害時の代替生産の訓練を40回実施していた製造業では、東北の被災した工場から山陰工場へ1週間で生産工程を移転した。廃棄物処理業者では隣接県の同業者への「お互い様協定」を活かして廃油処理を委託した。全国紙では東北地方版を関東で印刷したり、コンビニエンスストアではお惣菜などを関東で代替生産し被災地へ輸送して提供を行った。事前に役員を入れて災害時の初動体制のケーススタディ訓練を実施していた企業では、訓練成果を活用し全世界に保守部品の提供に支障がないことを情報発信することにより信頼を得て、海外を含む顧客離れを防ぐことができた。

一方では機能しなかったBCPもあった。その多くは想定していた以上に津波や地震動による被害が大きく、本社や工場などの拠点が被災し、その対応が準備できていないことが原因だった。日本のBCPの普及は2005年に内閣府や経済産業省中小企業庁などがガイドラインを発表し普及に努めたことによるが、当時は地震防災の延長で検討することがよいとされ、国や自治体が公表していた被害想定に基づいた社屋の被災状況やライフラインの停止期間を前提として対策をとるものであった。そのため想定以上のマグニチュード9の地震被害に対応ができなかった。

(2) 東日本大震災以降の自然災害の猛威

2011年以降も日本では地震や水害などの自然災害が猛威を振るい続けている。

□ 東日本大震災以降も発生する地震

地震では、2014年に長野県北部地震、2016年に熊本地震、鳥取県中部地震、福島県沖地震、2018年に大阪府北部地震、北海道胆振東部地震、2019年に山形県沖地震そして2021年2月にも福島県沖地震などが発生した。中でも熊本地震では短期間のうちに震度7を2回記録するなど、建築基準法の想定を超える地震が発生した。また周期3秒という大きな一発だけの揺れである長周期パルスが初めて観測され、免震構造の病院などの被害が発生した。また北海道胆振東部地震ではブラックアウトとなり2日以上の長時間停電が全道で発生し、港湾、鉄道、飛行場のすべてが停止し、北海道へのアクセスが止まるというはじめての経験となった。多くの地震被害を経験しているが、近年の地震では今までの想定外の被害を経験することとなり、東日本大震災でも学んだ想定以上の被災を受けることがあることを再認識することとなった。

□ 気候変動にともなう風水害の猛威

2011年はタイの水害が発生し国際展開を行っていた企業に大きな影響を与えた。この他日本では毎年のように風水害が発生し、経済被害も大きくなってきている。命名された豪雨や主な台風だけでも次の表にあるとおりである。

|

企業は従業員の被災や通勤困難、国内工場や倉庫、事務所などの拠点の浸水、機械等設備の水没、長期間にわたるライフラインの停止およびサプライチェーンの途絶など地震被害と同様の被害を受けることとなり、風水害に対する備えが急務であることを認識した。

□ 今後も想定される自然災害

近年の日本では、東日本大震災などの大規模な海溝型地震のほか、数年に一度発生する内陸の直下型地震が今後も発生することが見込まれ、また気候変動で激甚化する気象現象を踏まえて梅雨時などの集中豪雨や大型台風に毎年見舞われることが想定されている。そして今後30年以内に70-80%の確率で発生が想定されている首都直下地震や南海トラフ地震もある。このように企業は地震や風水害への備えが急務となっている。BCPの想定リスクが地震のみという企業も多かったが、風水害も対象に加える必要が出てきた。風水害では河川氾濫のほかに短時間の豪雨で排水が追いつかなくなる内水氾濫も考慮する必要がある。内水氾濫は全国どこでも起こりうるため、すべての企業が水害対策を実施する必要性を認識すべきである。

(3) 災害対策とBCPの普及促進のための国の対応

□ 認証および認定制度の拡充による自然災害対応の促進

内閣府の統計調査でこの10年間のBCPの普及率をみると、令和元年(2019年度)ではBCP策定済み企業の割合は大企業68.4%、中堅企業34.4%となっている。またBCPを知らないという企業は2009年では大企業12.0%、中堅企業45.3%であったものが、2019年では大企業0.9%、中堅企業8.7%になり普及していることがわかる。

従来から国はBCPの普及に努めてきたが、さらに促進策が打ち出されている。内閣官房では2016年にBCPを継続して運用している企業を認証する国土強靭化貢献団体認証制度(レジリエンス認証制度)を創設した。また中小企業庁は、2019年から中小企業事業継続力強化計画認定制度を開始し、中小企業における防災やBCPへの取り組みを促進している。また、この認定制度では税金の減免や補助金申請の際の特典が制度化されており、中小企業へのBCPの普及促進に効果をあげている。

□ リスクマネジメントやBCPの国際標準規格の制定

また世界的にも防災やリスクマネジメントおよびBCPの強化に関心が高まり、国際標準化機構ISOでは相次いでISO31000リスクマネジメント、ISO22301事業継続マネジメントなどの規格を策定し、ISO22301では品質マネジメントISO9000sや環境マネジメントISO14000sなどと同様の認証制度も発足している。これは製造業を中心にサプライチェーンがグローバル化してきているため、世界中で自然災害や火災、情報システム停止、ストライキ、テロなどによる操業停止の影響を軽減する取り組みが求められてきていることによる。

3. 今後必要な対応

このように自然災害の猛威にこれからも晒されることが確実な企業は、今後どのように対応すればよいのか。防災の観点とBCPの観点とに整理して述べる。

(1) 自社の拠点のハザードを確認する

□ 地震の被害想定を確認し、地震対策を実施する

地震への備えに対しては、国や自治体から提供されている各地域の「揺れやすさマップ」を確認することで、震度6強以上の揺れに見舞われる確率や液状化のしやすさなどを把握することができる。またそれぞれの地域における想定活断層などによる被害想定も提供されている。これらの情報を重要なサプライチェーンとなる各企業の拠点ごとに確認し、どのような影響を受けるかを確認する。防災の観点ではまずは人命安全を優先し、次に会社資産の保全を図る。地震動への備えとして、東日本大震災の企業の被害でも述べたような様々な被害を防ぐための耐震補強や転倒防止などの対策を行っていく。

|

□ 風水害の被害想定を確認し水害対策を実施する

風水害への備えとしては土砂災害と高潮・洪水対策が人命にも大きな影響を与えるため、各自治体が提供しているハザードマップを確認する。洪水などの水害ハザードマップは、従来は100年に一度程度の中規模の洪水を想定していたが、近年の気候変動による気候の激甚化に備えるために1000年に一度の大水害を想定したハザードマップを作成するように方針転換がはかられた。現在各自治体がハザードマップの改訂作業中のため、ハザードマップを確認する場合は、想定する水害の規模を確認することが必要である。実際に2020年の球磨川水害(熊本)では従来の中規模水害の想定を超えた洪水となっている事例がある。

水害対策については、敷地の嵩上げ、防水壁、堤防、止水板、土嚢、逆流防止弁、排水ポンプ、機器の高層階への設置、レイアウト変更などの対策を行うほか、風害で屋根がはがれたあとの雨水の吹き込みによる被害防止のためのブルーシートなども有効である。なお、ハザードマップは中小河川では作成されてこなかったが、2021年2月にようやく作成が自治体に指示されたばかりであり、企業はまだ被害想定の入手ができないでいること、また排水が滞ることによる内水氾濫は全国どこでも発生する可能性があることから、企業は水害対策を必ず実施する必要がある。

□ タイムラインを作成し、直前の被害軽減策を運用する

風水害が地震と異なるのは、梅雨前線による集中豪雨や台風などは事前に気象庁から気象情報や警報が発表されるため、直前の対策の巧拙が企業の被害に大きな影響を与えることによる。そのため国は、台風や集中豪雨が予想される数日前、例えば72時間前には対策本部を立ち上げ、48時間前には計画休業をお客様や関連各社に案内し、土嚢や止水版を準備し、24時間前には防災設備を設置するなどのタイムライン(防災行動計画)をあらかじめ策定し、事前に被害の軽減を図ることを推奨している。実際に鉄道各社は台風などの襲来や冬の猛吹雪が予想される場合には、数日前から計画運休を発表し運用することが定着してきた。新型コロナウイルスのパンデミック対応によりテレワークの運用も定着してきたことから、風水害対策として事前にテレワークに切り替えることも有効である。

(2) 近年の風水害から学ぶ被害想定の留意点

近年の風水害の猛威から企業が得られた教訓は以下の3つにまとめられる。

1)広域風水害の被害想定の見直しが必要

従来広域災害の被害想定は南海トラフ地震であった。関東地方から九州地方にまでまたがる被害が想定され、全国規模の企業では被害想定地域内の複数の拠点が同時被災することを想定する必要があり、またサプライチェーン対策でも同時被災する地域にあるか否かの確認を行っていた。ところが2018年の西日本豪雨は、中部地方から九州地方までが同時に被災する豪雨となった。また、2018年台風21号では関西国際空港が高潮で被災したことが記憶に残るが、同時に北海道でも新千歳空港が被災していた。令和元年東日本台風(2019年台風19号)では中部地方から関東東北の広範囲で浸水被害が発生した。今後は気候変動で猛烈な台風が衰えずに日本に接近上陸することが増加すると予想されており、その場合は上陸しても勢力が衰えないことから、例えば九州地方と東北地方が同時に被災することも想定しなければならない。九州と東北では地震は同時被災しないと想定されていたため、自動車産業ではサプライチェーンの分散地点として有効とされてきたが、今後は見直しが必要になる。

2)風水害からの復旧は地震より手間がかかる

水害は状況によっては地震災害よりも復旧に手間がかかることを想定する必要がある。泥の掃き出しや伝染病対策のための消毒作業は重労働である。また建屋や機械の電源設備が浸水すると、特注品が多いため代替機の手配に数カ月かかることも珍しくない。水没した機械のクリーンナップを行う業者の手配などもあらかじめ準備を進めておくことが有効である。

3)停電リスクは増加する

北海道胆振東部地震のブラックアウトも記憶に新しいが、令和元年房総半島台風(2019年台風15号)では風害による長時間停電の影響の大きさを改めて認識することとなった。8時間以上の長時間停電は携帯電話の基地局のバッテリーの継続時間を超えることになるため、広い範囲で携帯電話が機能しなくなる。また企業や家庭のファックス、留守番機能付きの高機能電話も長時間停電では機能しない。新型コロナウイルス感染症対策でテレワークが促進されているが、広域長時間停電ではテレワークが機能しなくなることを認識する必要がある。また電力が自由化されたことから、発電事業者がコスト競争を行うため、各事業者が予備電力を持つ余裕がなくなり、長期的にみると停電リスクが増加する。はからずも2021年の大雪で全国的に電力が逼迫し節電要請が各企業や家庭に発出されたことは、停電リスクへの備えの必要性を認識させたものである。

停電への備えとしては、非常用発電機の準備と燃料補給計画の策定が必要である。非常用発電機は大型の設備が設置できる一部の事業所を除けば電力供給に限りがあるため、事業所のどこのフロアのどの機械設備に優先的に電力を供給するか、詳細な計画が必要である。なお、令和元年房総半島台風では各企業の燃料備蓄量を越えて停電が長引いたが、燃料補給に必要なタンクローリーの運転は、信号が停止している場合には衝突危険を避ける必要があるため運航が困難であり、場合によっては燃料の補給ができず非常用発電機が停止し、操業ができなくなるおそれがあることも理解しておく必要がある。

(3) BCPの正しい理解

□ 防災とBCPを切り分けて正確に理解する

2005年の各省庁からの事業継続ガイドラインの提供により、日本の企業はBCPの考え方を認識し対応策を順次向上させ、東日本大震災やその後の自然災害などに対応してきた。熊本地震での自動車部品製造業の対応事例や北海道胆振東部地震におけるデータセンター、コールセンター、スーパーマーケットやコンビニエンスストアの対応、そして西日本豪雨や東日本台風での製造業や介護施設など様々な成功事例も生んできた。しかし、東日本大震災でのBCPの機能が不充分だった事例や新型コロナウイルスで海外の都市封鎖によるサプライチェーンの停止への対応など、多くの改善を要する事例も浮かびあがってきている。

その原因にはいくつかあるが、一番大きな原因は初期のガイドラインが防災とBCPを合わせた内容で提供されたために、国際標準規格などで求められているBCPに比較して防災とBCPを混同して理解が進んだことによる。地震や風水害への対応はそれ自体重要であり、今後も対応を進めていく必要があるが、あらためてBCPの概念整理と対応策の強化が必要である。

□ BCPの7つの基本的概念を理解する

標準的なBCPの概念は内閣府事業継続ガイドライン第三版解説書(2013年)にも明記されているが以下の7つになる。①オールリスクで被災を前提とする、②BCPの目的は供給責任、③重要業務の優先順位付け、④目標管理、⑤事業継続戦略、⑥資源管理:サプライチェーン管理、⑦経済指標の重視、である。以下にこれらを解説する。

1)オールリスクで被災を前提とする

地震や水害、火災、サイバーセキュリティなどの被害に遭わないようにするのが防災である。一方これらの対策を行っていても被災し、社屋や機材人材などに大きな被害が発生したことを想定して対応を行うことがBCPの役割となる。日本では地震防災の延長線上にBCPを捉えることで普及活動を行ってきた経緯があるため、安否確認や耐震補強、備蓄などの地震防災と混同されることが多いが、BCPでは地震以外でも何らかの理由で製品やサービスの供給ができなくなったことを前提にする。

2)BCPの目的は供給責任

日本では地震を前提に考えることが多かったため、お客様や地域住民も同時被災することが念頭に浮かび、BCPの目的を地域貢献とする企業も多い。しかし欧米で最初にBCPの概念が作られたときの主な対象リスクは、製造業では工場火災であり流通業では情報システムの停止であった。つまり市民生活をはじめお客様は普段通りの生活で企業の需要も普段通りの中で、自社のみが製品やサービスを供給できない時にどう対処するかが中心課題であった。つまりお客様の需要が日常通りの中でいかに供給責任を果たすかがBCPの目的である。ただし、地震や水害などの広域災害が発生した場合には、企業市民としての行動が求められるため、防災や社会貢献も併せて検討することは当然必要である。

3)重要業務の優先順位付け

被災を前提とするため、社屋、機材、人材などが100%フルに機能しないこととなる。それにより自社で提供している製品やサービスの一部しか提供ができない。そのためどのお客様にどの製品サービスを届けるのかという優先順位を決める必要がある。優先して提供が必要な製品やサービスのほかにも、買掛金や給与の支払いなどの経理作業やホームページなどの広報活動といった継続が求められる業務もある。これらを含めて継続や素早い復旧が必要な重要業務を決定する。

4)目標管理

優先する製品やサービス等の重要業務の目標復旧時間と目標復旧レベルを決定する。つまり「どのお客様にどの製品をいつまでにどのくらいの量をお届けするのか」を策定するのだが、これらはまさに経営者が決める必要がある。安否確認や備蓄などの防災対策は、ある程度まではボトムアップで対応が可能であるが、BCPは経営者が関与しないと進まない。

5)事業継続戦略

重要業務を目標時間までに立ち上げるための戦略には代替戦略と早期復旧戦略の2つがある。特にBCPでは代替戦略が必須である。代替戦略とは、製品サービス拠点が被災しているため、別の場所で製品やサービスの供給を行うことである。広域災害では、一般に同時被災しない離れた場所で代替生産を実施する。金融機関では情報システムのバックアップセンターがわかりやすい事例である。

大企業では複数の工場での生産体制構築がある。一方、一般の中小企業などでは生産サービス拠点が一つしかない。この場合は同業他社との相互支援協定、いわゆる「お互い様協定」を行うことを中小企業庁や各地の商工部局が推奨している。製造業ではこのほかOEMなど委託生産の活用なども考えられる。流通業では、店舗の代替として駐車場などでのテント店舗や巡回車両の活用がある。また病院や介護施設では、入院患者や入居者の移転先のネットワークを事前に構築することがある。

早期復旧戦略は防災と親和性があり、在庫の分散保管、在庫量の増加、予備部品の備蓄、工務店との事前契約、災害復旧会社(例えば小火で機械についた煤の除去や浸水した社屋や機械の洗浄などを行う)の事前契約などがある。

なお、東日本大震災では高台移転の指定地域や海底に沈下した土地、そして原子力事故で立ち入り禁止となった地域に拠点のあった企業では、事業拠点を使用することができないため早期復旧戦略が活用できなかった。この事例でもわかるようにBCPでは代替戦略を構築することが必須である。

6)資源管理:サプライチェーン管理

自社が無事であっても、自社に部品やサービスを提供してくれるサプライチェーンが停止すると連鎖して製品サービスの供給ができなくなる。東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨でも顕著であったが、新型コロナウイルス対応で都市封鎖の影響を受けたことも記憶に新しい。部品は一つ欠けても製品を作ることができない。自動車産業では部品は1万点にもなるが、このすべてについて早期復旧戦略と代替戦略を準備する。代替戦略では複数社購買を行うことが基本になる。

購買部門では自社の部品発注が複数購買となっていることは把握している。一次発注先にアンケート調査を行うことで二次発注先が複数購買となっているかも確認できる。東日本大震災発生時では二次先までの把握は90%以上の製造業で行っていた。しかし実際はせっかく分散していたものが三次、四次先で1社に集中し、そこが被災することにより全体が停止したことが判明した。新型コロナウイルス対応でも同様の予期せぬ停止が発生している。このため自動車産業などでは世界中に広がるサプライチェーンを末端までできるだけ把握するようデータベース化に取り組んでいる。また新型コロナウイルス対応の教訓として、重要業務のみならず自社で扱うすべての製品に対して海外では三次先、国内では四次先まで把握するなどの動きもみられている。

このとき、どうしても特注品などで特許や営業機密および特殊技術などの関係で1社発注にならざるを得ない場合は、その企業がBCPを持っているかを確認するとともに、設計の段階からできるだけ汎用品の利用に切り替えるなどの取り組みも行われている。このように資源管理では総務人事部門ではなく、生産製造設計部門や調達購買部門が対応の中心となってくる。

7)経済指標の重視

目標復旧時間の設定は、短ければ綿密に対応計画を組む必要があり、一方長ければ概略的なBCPでもよいがその代わり顧客を失う確率も上昇する。どのレベルで決定するかは経営者の判断である。長い設定としても越えられない限界があり、それが資金繰りの限界である。そのためBCPでは経済指標を重視し、被災後の財務経理の被害想定をあらかじめ実施し、事前および事後の資金調達を行うことが必要である。損害保険や銀行のローンなどを組み合わせることが一般的に行われている。

□ 感染症対策における人的資源確保の留意点

従来の地震や水害などでのBCPの構築では、項目に上がっていたが具体的な対策が進められていなかったものが、新型コロナウイルス感染症を想定した BCP でクローズアップされた、従業員の確保や代替性の課題である。重要業務の継続に必要な人材確保の対応策は①クロストレーニング、②スプリットオペレーション、③応援受援計画の3つである。

1)クロストレーニング

重要業務の担い手をできるだけ複数にする取り組みである。多能工の育成もこれにあたる。もし一人の要員に依存していると、その人が勤務できなくなった場合には製品やサービスの供給が止まってしまう。できるだけ代替要員を確保するために普段の要員育成が必要となる。

2)スプリットオペレーション

クロストレーニングで複数要員が確保できた場合、従業員を2チーム以上に分ける。この2チームは同時被災あるいは同時感染しないように独立して業務を行う。本社部門であればAチームが出社した場合にBチームは在宅勤務とする。製造業では、半数勤務となると残業などでこなすとしても生産量が100%に届かない場合もあるが、万が一集団感染(クラスター)が発生してもチームを越えて濃厚接触者が出ないため、待機していたチームが生産体制を引き継ぎ、急な業務停止にはならない。

3)応援受援計画

要員がどうしても不足する場合は、同業他社から応援を受け入れることも計画し、あらかじめ協定を結んでおく。地震対応では被災後同業他社や関連会社の社員が応援に入り、早期復旧を行った事例は枚挙にいとまがない。

これらを組み合わせて、人材の確保を行っていくことが有効である。新型コロナウイルス対応や2009年の新型インフルエンザ対応でも、スプリットオペレーションの成功事例が報告されている。

□ BCPを改善するための大きなハードルを越えよう

すでにBCPを構築している企業で運用がうまくいかないことも多い。それらの課題と解決の方向性を述べる。

1)経営者が関与しない

地震防災からBCPを進めた企業に多い。地震防災とBCPが混同されているため、安否確認や備蓄、避難などの初動対応までにとどまっている。お客様や製品サービスの選択、同業他社のどこと提携するかなどは経営者マターであるがこれが理解されていない。改めてBCPの本質を理解し、経営者にあるべきBCPを説明して本来のBCPの構築をすすめる必要がある。また防災では総務人事および工場の安全管理部門の役割が中心となるが、BCPでは重要な製品やサービスを主管する事業部門が担当となる。総務担当役員がBCPと地震防災を合わせて主管している企業も多いが、防災とBCPを切り分けてBCPの主管部門を事業部担当役員と変更することが望ましい。

2)文書量が多すぎて維持ができない

地震の被害想定で社屋や機械が具体的にどの程度で被災するかの分析や、重要業務の分析などが詳しいことは良いが、方針や戦略の部分と重要製品の具体的な代替戦略・代替調達などの詳細手順などが区別されずに文書化されているため、製品の製造方法などは絶えず更新されるが文書の維持メンテナンスができなくなり、破棄されたケースがある。地震防災の部分、初動対応の部分、重要な製品サービスの具体的な対応方針や戦略の部分、具体的なサプライチェーン対応など、メンテナンスしやすい文書体系として分割しておくことが有効である。今回新型コロナウイルス対応において重要業務の優先順位が変更となった企業も多い。文書量をできるだけ減らすことが有効である。文書体系を変更するのに合わせて、総務・人事担当役員主管の地震防災、水害防災、感染症対策の部分と、事業部担当役員主管の重要業務の代替戦略やサプライチェーン管理などの部分を切り離すことをお勧めする。

3)人事異動で引継ぎがされない

日本では職種を問わず新卒一括採用を行ういわゆるメンバーシップ採用が中心のため、人事異動により一定期間で担当替えが行われることが一般的である。このときに日常時の業務では仕事が滞ると困るためすぐに入念な引継ぎが行われる。しかしBCPなど有事対応はマニュアルが手渡されるだけで済まされることが多い。このため人事異動のたびにノウハウが失われていく。人事異動時の引き継ぎ要領にBCPなど危機管理項目の引継ぎを実施することを明記することや、人事異動後の新任責任者および担当者への集合教育などを行うことが有効である。また人事異動直後に招集することにより対策本部要員が顔の見える関係になり、連絡先更新などの維持メンテナンスも容易となる。

4)BCP 発動訓練が避難訓練にとどまっている

BCPを発動させることは、代替先で実際に製品サービスの供給業務を実施することであるが、この対応が実際にできるように訓練を行うことが必要である。東日本大震災のBCPの成功例のように、1カ月に1回の訓練を継続した企業がある。ところが地震防災との混同によりBCP訓練といいながら安否確認訓練、参集訓練、避難訓練、対策本部の立ち上げ訓練にとどまっている事例が多い。防災とBCPを明確に分け、代替生産を具体的に行うための生産設備の確保、従業員の移動、サプライチェーンの納品先の切り替え、物流の確保、情報システムへの新たな品番の登録などの訓練が必要である。このような訓練を行うことにより生産工程の変更の反映漏れの発見や是正なども合わせてできる。また、地震や水害の広域災害では自社の拠点とともにお客様やサプライチェーンの同時被災、自治体からの支援要請が行われるなど、事前の想定と異なる状況となることも考えられる。その場合は臨機応変な製品サービスの優先順位の切り替えや生産計画の変更、生産拠点の切り替えなどの検討が必要になる。このような状況に備えて、経営者の経営判断のケーススタディ訓練を行うことが有効である。

4. おわりに

本稿では、東日本大震災から10年を迎えるにあたり近年の研究の実際、国の政策、企業の災害対応などの振り返りを行った。その結果、復興の位置づけの明確化、レベル1・レベル2津波対策方針の定着、プッシュ型支援の運用、連続津波発生のメカニズムの解明など、この10年の防災・減災の進歩を確認した。一方企業は気候変動なども踏まえて、これから地震や水害そして感染症などへの備えをさらに強化する必要があり、そのためのBCPを充実させるための要点について述べた。

本稿が、貴社におけるリスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸いである。

[2021年2月25日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

指田朝久

ソリューション創造本部 主幹研究員

参考文献

東京海上日動火災保険株式会社:東日本大震災と事業継続計画(BCP),TALISMAN2011年12月号

内閣府防災担当:企業の事業継続及び防災に関する実態調査結果(令和2年(2020年)3月)

脚注

| [1] | 仙台防災枠組2015-2030は2015年3月14日から18日にかけて仙台市で開催された第3回国連防災世界会議で国連加盟国により採択された2030年までの国際的な防災指針である。 |

| [2] | 過去の南海トラフ地震では、想定される震源領域のうち東半分が東南海地震として、西半分が南海地震として数時間から数年の時間差で発生した場合がある。このとき一つ目の地震が発生し残りの地震が起きる前の状況を半割れと称し、次の地震津波がいつ来るのか分からない中での救急救命や復旧作業の難しさが指摘されている。 |