コロナ禍における帰宅困難者対策のあり方

- 感染症

- 経営・マネジメント

- 人的資本・健康経営・人事労務

- 自然災害

2021/1/25

目次

- コロナ禍における従業員の一斉帰宅抑制のための準備

- コロナ禍における一般帰宅困難者への支援

- おわりに

コロナ禍における帰宅困難者対策のあり方- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

野村幸代

ビジネスリスク本部第三ユニット 上級主任研究員

公共交通機関が停止するような大規模地震が大都市圏で発生した場合、帰宅困難者が大量に発生することが想定されている。それを受けて、例えば東京都では、2013年4月に東京都帰宅困難者防止条例が施行され、都内に所在する企業は、備蓄や社内待機のための計画作成等の対策を進めてきた。また、自治体と協定を結び、一般の帰宅困難者を自社施設にて受け入れようとする企業もある。しかし、従業員を限られたスペースで密になりがちな状態で待機させることや、不特定多数の帰宅困難者を自社施設に受け入れ避難させることは、感染症流行時においてはクラスター発生のリスクと隣り合わせとなる。

本稿では、大規模地震を想定した対策の中でも、特に帰宅困難者対策に焦点を当て、コロナ禍において求められる対応を解説する。

1. コロナ禍における従業員の一斉帰宅抑制のための準備

(1)備蓄品の再整備

東京都においては、東京都帰宅困難者防止条例を踏まえ、大規模地震等の災害が発生し、公共交通機関が停止し復旧の見込みが立たない場合、発災後3日間は従業員を社内に留まらせるように呼びかけがなされている。そのため、企業は以下のような品目について、備蓄に努めることが求められている[1]。

|

コロナ禍での地震発生を想定した場合には、上記に加え、次のような品目の追加備蓄が必要である。

| 手指用消毒液[2]、ウェットティッシュ | 断水が発生すれば手が洗えなくなるため、手指消毒の重要性が増す。 ※断水しなかった場合を想定し、ハンドソープやペーパータオル等の備蓄もあると良い。 |

| 不織布製マスク | ウイルスが付着する可能性を考え、長期間継続して着用することは望ましくない。最低1日1回は交換することを考え備蓄を行う。 |

| 体温計 | 社内待機中の従業員の検温のために使用する。消毒の手間を省くため、非接触型のものが望ましい。 |

| パーテーション | 広い部屋で待機する場合等、飛沫感染を防いだり、人との接触機会を減らしたりするために、間仕切りを設置する。 |

| 蓋つきゴミ箱・ゴミ袋 | 使用済みマスク等を安全に廃棄するために使用。ゴミ箱は、ウイルスの飛散・接触を防ぐため、蓋つきで足踏み開閉式のものが望ましい。 |

| 清掃用消毒液・使い捨て雑巾等 | 清掃の委託先が対応できない場合は、自社従業員から担当を決め、ドアノブ、手すり等、人の手が触れやすいところを中心に定期的に消毒を行う。 |

| 手袋、ゴーグル、フェイスシールド等の防護品 | 清掃・消毒従事者や、体調不良者が出た際に介助する人が着用する。マスクに加え、手及び目を覆うことで、感染リスクを低減させる。 |

| 出典:公開情報[3]をもとに弊社作成 | |

そもそも限られた社内スペースに3日分の水・食料を備蓄しておくことが難しいケースもあるなど、感染症流行時に必要となる備蓄品を更に準備することは企業にとって大きな負荷となる。消毒液等は、現在ほとんどの企業で使用していると考えられるため、使用しながら適宜不足量を買い足すローリングストックを行う等、スペースを最大限活用しながら備蓄を進めることが望ましい。

(2)社内待機中の健康・衛生管理の維持

社内待機中は、「新しい生活様式」を意識した行動が必要となる。停電・断水等が発生している中では更に不便が大きくなるが、社内でのクラスター発生を防止するためにも、以下を実践することが重要である[4]。

a. こまめな手洗い・手指消毒

断水で手洗いができなくなってもこまめに消毒しやすいよう、消毒液は待機部屋への出入り口やトイレ付近等に設置する。

b. 咳エチケットの徹底

常にマスクの着用を徹底させる。交換用マスクを持っていない従業員には、1日1枚程度、備蓄品から付与する。

c. 3密の回避、ソーシャルディスタンスの確保

人との距離を2m(最低1m)空けることが求められる。ソーシャルディスタンスを維持しながら、横になるスペースを確保できるよう、スペース配分を考える。小さな会議室を利用する場合、例えば就寝時には頭の向きを交互にする等、小さな工夫でもディスタンスの確保につなげることができる。大きな会議室等を使用する場合、パーテーション等で区画を分け、少しでも人との接触を回避できるようにする。飲食料の配布等の際も、配布場所や配布タイミングを分ける、まとめて配布することで配布回数を減らす等、できるだけ密にならないように工夫して実施する。

d. こまめな換気

待機場所の換気を行うことは重要だが、停電によって空調が止まる、高層ビル等で窓が開けられない等の場合には、換気が困難になる。その場合には、ドアを開放する等して、感染リスク低減を心がける。

e. 消毒・清掃の徹底

ドアノブ、手すり、テーブル、共用の収納扉・引き出し、スイッチやボタン等、人の手が触れやすいところを中心に、定期的な消毒を行う。普段は清掃を委託している場合でも、地震発生後は委託先が対応できない可能性がある。待機している従業員の中から担当を決めて、適切な防護をしたうえで実施する。また、断水してトイレが使用できなくなった場合、簡易トイレの交換・汚物処理等も重要な対応の一つである。汚物も感染経路になりうるため、適切な防護をした担当者が定期的にトイレ周辺(個室のドアノブ・鍵、便座、トイレットペーパーホルダー等)の清掃消毒を実施する。使用した清掃用具や汚物は、ゴミ袋に密封して廃棄する。使用済みマスク、汚物、清掃用具等、特に感染リスクの高いゴミに関しては、ゴミ袋を二重にすると良い。

f. 体温測定、健康チェック、体調不良者対応

備蓄した体温計を使い、毎日検温を行う。担当者を決め、非接触型の体温計を持たせて巡回するのが望ましい。発熱以外にも、咳・息苦しさ・倦怠感等、体調に異常がみられる従業員は念のため隔離を行う必要がある。健康チェックリストと体調不良時の相談先等を記載し、社内に掲示する。体調不良者が発生した場合、他の従業員と接触しないように隔離スペースを確保し、トイレ等も別に利用することが望ましい。体調不良者の対応に当たる従業員には、手袋・フェイスシールド等、適切な防護用品を使用させる。また、体調不良者が使用していたスペースは、隔離後消毒を行う。体調不良者が複数出た場合、個室での隔離が望ましいが、個室の用意が困難であれば、パーテーションで区切る等し、なるべく体調不良者同士の接触を回避する。体調を観察し、悪化が見られた場合は、医療機関・保健所等へ連絡を試みる。

なお、地震後3日間は従業員を留まらせることが基本ではあるものの、家族が被災した等の理由でどうしても徒歩帰宅をしたいと希望する従業員が出た場合には、帰宅経路の安全等を確認した上で、水や食料、地図等の帰宅支援グッズを持たせて帰宅させるケースが多いだろう。コロナ禍においては、帰宅中の感染防止を考え、携帯用の消毒液・ウェットティッシュや予備のマスク等を追加で持たせると安心である。

2. コロナ禍における一般帰宅困難者への支援

(1)コロナ禍での一時滞在施設運営の課題

外出中に被災し、行き場のない帰宅困難者の保護のために、自社ビル等を民間一時滞在施設として開放する協定を自治体と締結している民間企業がある。コロナ禍において、不特定多数の帰宅困難者を受け入れることは、感染リスクを大きくするため、企業が帰宅困難者を受け入れるためには周到な事前準備が必要となる。

通常は、社内の一部スペースを開放し、近隣に滞留する帰宅困難者を受け入れ、水・食料や毛布等の付与を行う。また、適宜公共交通機関の運転状況等の情報共有を実施することが一般的だろう。そもそも自社も被災している中で、外部の帰宅困難者を支援することは負荷が大きいが、コロナ禍においては、感染防止を徹底するための人的・物的コストが更に増す。前章にて記載したような物品を、従業員分に加え、一般帰宅困難者の分も備蓄することになる。加えて、受け入れ時の健康チェックや滞在中の健康状態のモニタリングが不可欠となり、施設消毒にも手間がかかるため、運営要員の人数は増やす必要がある。また、施設の設営から受け入れ時のオペレーションについて、具体的に検討し、訓練しておく必要がある。

(2)感染症対策を施した一時滞在施設運営のポイント

一般帰宅困難者を受け入れる場合には、以下を検討・実施することが肝要である[5]。

a. 対応スタッフの防護服着用

帰宅困難者対応を行うスタッフは、適切な防護を行う。特に受け入れ時の検温・問診、清掃消毒、体調不良者対応を行うスタッフは、マスク、ゴーグルやフェイスシールド、手袋着用する。

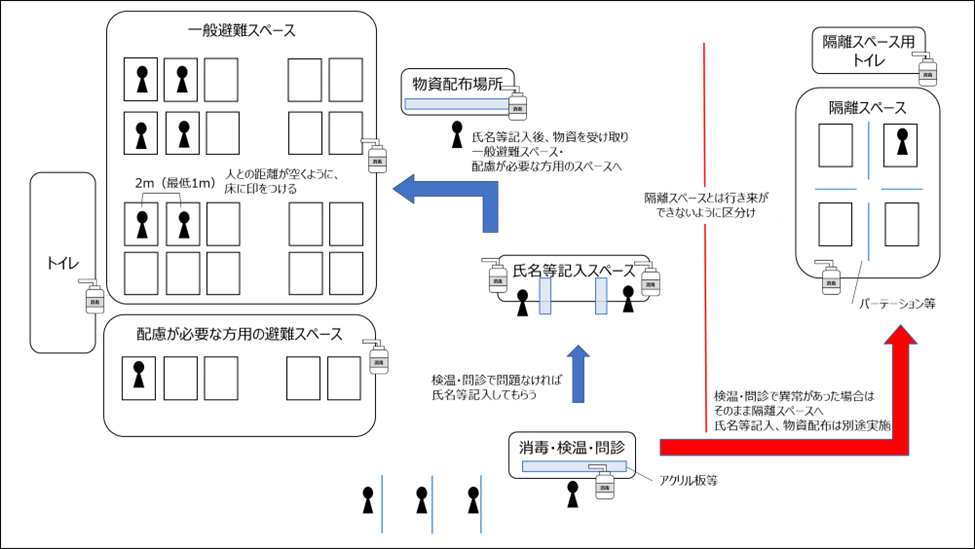

b. 受け入れスペースの整備

施設の安全確認後、問診等を行う受付、帰宅困難者の情報を記入してもらうスペース、避難スペース、体調不良者用の隔離スペース等を整備する。受付や支援物資の配布場所など、帰宅困難者と対面で接する必要がある場所には、アクリル板やビニールシート等を設置する。受付等、帰宅困難者が並ぶ場所には、なるべく前の人との距離を空けさせるため、床に並ぶ位置の印をつけたり、避難スペースの床に各人のスペースの目印をつけたりすると、ソーシャルディスタンスを保ちやすくなる。避難受け入れ名簿を作成するために、帰宅困難者に氏名等を記入してもらう場合、その場所が密にならないようにスペースの配置や案内方法を検討する。また、隔離スペースについては、他の帰宅困難者と接触しないよう、受付から別ルートで移動できる通路や、別のトイレを確保する。

図1 受け入れスペースレイアウトイメージ(例)

出典:内閣府 「『避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料』(第 2 版)について」[6]をもとに弊社作成

c. 受け入れ時の消毒・検温・問診

受付にて、まず手指消毒をしてもらい、非接触型の体温計やサーモグラフィを用いて検温し、健康状態を問診する(図 2 参照)。必要に応じ、感染者との接触有無や、海外渡航歴等も確認する[7]。なお、万が一マスクを着用していない人がいた場合には、受付で配布し着用してもらう。その後氏名等を記入してもらうスペースへ案内する。なお、筆記用具は手持ちのものを使用してもらうか、貸与する場合は使用前後に消毒を行う。

| 37.5℃以上の発熱がありますか 息苦しさはありますか 咳が出ますか 味覚・嗅覚障害がありますか 倦怠感がありますか その他症状(頭痛、下痢、結膜炎等)がありますか 2週間以内に海外渡航歴がありますか 2週間以内に感染者と接触したことがありますか |

図2 問診表(例)

出典:東京都「避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(東京都避難所管理運営の指針別冊)」[8]をもとに弊社作成

d. 体調不良者等の対応

受け入れ時の問診で、体調不良等、隔離の必要性が確認された場合、予め用意した別の経路で隔離スペースへ案内する。氏名・連絡先の記入等は、隔離スペースへ案内後実施する。また、避難後に体調に異変が出た場合も、隔離スペースへ案内する。体調不良者が出た場合の対応については、自治体・保健所とも予め連携し、対応フローや緊急連絡先を確認しておくと良い。

e. 収容人数の再確認

コロナ禍では、外出の自粛等によって、当初の想定より一般の帰宅困難者数が減る可能性はあるものの、各施設においては、避難中の密を避けるために、実際に受け入れる帰宅困難者の上限は、当初予定していた収容可能人数を大きく下回ることになるだろう[9]。ソーシャルディスタンスの確保や隔離スペース等を設定した場合の収容可能人数を、予め見積り直しておくことが不可欠である。また、収容人数を超えた場合には、近隣の民間企業・自治体等が運営する別の避難施設をスムーズに案内できるようにする等、周辺との連携を行っておくことも重要である。

これらのポイントを踏まえ、一時滞在施設運営のマニュアル等がある場合には、感染症流行期の運営について見直しを行い、また要員教育のために運営のシミュレーション訓練等を行っておくことが望ましい。なお、受け入れ企業が十分な対策を行ったとしても、帰宅困難者側の不用意な行動で感染拡大が発生する可能性は残る。避難中の感染拡大防止のためのルール・注意点は施設内各所に掲示し、十分な呼びかけを行うことが肝要である。

3. おわりに

現在、日本国内各地で再度緊急事態宣言が発令されている。集団免疫を獲得するまで、今後も流行の波が度々来る可能性が高い。これまで地震対策・感染症対策をそれぞれ推進してきた企業は多いが、これからは地震と感染症の複合災害を想定した対策が必要である。多数の従業員や一般帰宅困難者を社内に留まらせなければならない帰宅困難者対策と、三密を避けなければいけない感染症対策を同時並行で進めなければならならず、対応はより複雑・困難になる。また、備蓄の見直しなど事前の準備も不可欠であり、これを機に改めて自社の帰宅困難者対策を再検討する必要があるだろう。本稿が、コロナ禍における帰宅困難者対策を見直すための一助になれば幸いである。

[2021年1月25日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

野村幸代

ビジネスリスク本部第三ユニット 上級主任研究員

脚注

| [1] | 東京都「帰宅困難者対策実施計画」(最終アクセス日:2020 年 12 月 21 日) https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/238/kitaku_plan.pdf |

| [2] | アルコール濃度 60%以上の消毒液は、消防法上の危険物(第四類・アルコール類)に該当し、400 リットル以上の備 蓄には、許可申請が必要になる。80 リットル以上 400 リットル未満の備蓄でも、火災予防条例の少量危険物に該当し、 届出が必要となる。備蓄が大量になると火災リスクも高まるため、慎重な判断を行う。直射日光・高温を避ける等安全 な保管場所の確保と適切な管理を維持することが不可欠。なお、1 回の手指消毒に 2ml を使い、1 日 15 回使用すると 仮定した場合、3 日分備蓄しようとすると、889 人分で 80 リットルを超え、届出が必須となる。従業員規模が大きい 企業においては留意されたい。 |

| [3] | 東京都「帰宅困難者対策ハンドブック」(最終アクセス日:2020 年 12 月 16 日) https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/bousai/1000031/1001369.html 内閣府「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン(第 2 版)について」(最終ア クセス日:2020 年 12 月 16 日) http://www.bousai.go.jp/pdf/korona_0908.pdf 内閣府「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関する Q&A(第 2 版)について」(最終アクセス日: 2020 年 12 月 16 日) http://www.bousai.go.jp/pdf/corona_QA2.pdf |

| [4] | 内閣府「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン(第 2 版)について」、 内閣府「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関する Q&A(第 2 版)について」を参考にまとめ た。 |

| [5] | 脚注 4 と同様、内閣府「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン(第 2 版) について」、内閣府「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関する Q&A(第 2 版)について」を参考 にまとめた。 |

| [6] | 内閣府「『避難所における新型コロナウイルス感染症への対応の参考資料』(第 2 版)について」(最終アクセス日: 2020 年 12 月 21 日) http://www.bousai.go.jp/pdf/0610_corona.pdf |

| [7] | 2021 年 1 月 14 日現在、海外からの帰国・入国者には 14 日間の自宅等での待機が求められているが、検疫の方針・ 海外での流行状況等によっては、問診項目に加えることを検討する。濃厚接触者については、自治体から 14 日間の外 出自粛が要請されているが、自宅待機中の一時避難・やむを得ず外出して被災したケース等が想定される場合は、状況 に応じて問診項目に加える。なお万が一該当があった場合には、体調不良者用の隔離スペースではなく、濃厚接触者用 の隔離スペースを別に設定して案内することが望ましい。 |

| [8] | 東京都「避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(東京都避難所管理運営の指針別冊)」 (最終アクセス日:2020年12月16日) https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/joho/soshiki/syoushi/syoushi/hinanjo-guideline_COVID19.files/honbun20200701.pdf |

| [9] | 内閣府「首都直下地震帰宅困難者等対策連絡調整会議 一時滞在施設の確保及び運営のガイドライン」(最終アクセ ス日:2020 年 12 月 22 日)(http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/kitaku/pdf/guideline06.pdf)によれば、帰宅困難者 の受け入れは、3.3 ㎡につき 2 人の収容を目安とされているが、この目安では 2m(最低 1m)の距離を保つことはでき ない。3.3 ㎡につき 1 人の収容とすれば 1m 以上の距離を確保することができるが、当初の収容目安の半数となる。 |