2020年12月・関越道の大雪による立ち往生の概況と運送事業者に求められる対応

- 交通リスク

- 自然災害

2020/12/29

目次

- 2020年12月・関越自動車道の大雪立ち往生(車両の長時間滞留)

- 過去に発生した雪による大規模な交通障害

- 事業者に求められる対応

- 運転者に求められる対応

- おわりに

2020年12月・関越道の大雪による立ち往生の概況と運送事業者に求められる対応- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

花島 健吾

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主席研究員

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任研究員

青木 俊憲

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任

2020年12月16日(水)から18日(金)にかけ、関越自動車道において大雪による大規模な交通障害が発生し、多くの車両が長時間立ち往生した。

本稿では、今回の立ち往生の概況をまとめ、過去に発生した雪による大規模な交通障害の事例も挙げたうえで、主に運送事業者における降雪・積雪への対応について記した。本格的な降雪期を迎え、改めて万全な備えを行うための参考とされたい。

1. 2020年12月・関越自動車道の大雪立ち往生(車両の長時間滞留)

(1)降雪の概況

2020年12月16日(水)から17日(木)にかけて、強い寒気が上空に流れ込んだ影響により日本海側を中心に大雪となった。気象庁によると、17日08:00時点の新潟県内の積雪量は、魚沼市で88cm、湯沢町で181cm、妙高市で95cmを記録した。

(2)交通障害の概況

16日21:00頃、関越自動車道の塩沢石打インターチェンジ(以降、IC)(新潟)付近の上り線において大型車が大雪の為に走行不能に陥り、この車両を先頭に後続車が次々と滞留していった。同日22:00頃、下り線でも同様に湯沢IC(新潟)と関越トンネルとの間で走行不能に陥った車両を先頭に滞留が始まった。東日本高速道路株式会社(以下、NEXCO東日本)がスコップ等で除雪して先頭の走行不能車の救出を始めたが、この時点で滞留中の後続車は激しい降雪のため既に雪に埋まっており、除雪・救出作業が全く追い付かずに道路全体がマヒ状態となった。その後も自衛隊の協力を得ながら除雪を継続したが、車両の滞留は上り線で最長15キロ、下り線で16.5キロに及んだ。NEXCO東日本、自衛隊等に加えて民間企業からも立ち往生車両への支援物資の供給などが懸命に行われた。写真は関東地方整備局による支援物資配給の様子である(図1)。滞留に巻き込まれて立ち往生となった車両は2000台以上とされており、詳細については今なお調査が進んでいる。滞留が発生した約61時間後に全車の退去が完了した。滞留発生から解消までの経緯は表1にて解説する。直接の発生原因はタイヤチェーンを装着せず冬用タイヤで走行していた車が走行不能になったことによると考えられているが、滞留発生の数時間前より数か所で走行不能車両が発生していたと見られ、NEXCO東日本の通行止めの判断が遅れたことも背景の要因として考えられる。なお、2018年に国道8号線・熊坂峠で発生した降雪を原因とする大規模な交通障害を受け、同年12月に予め指定した道路においては、冬用タイヤ装着車両にもチェーン装着を義務化できる規則が定められていた。しかし今回の区間は「予め指定した道路」に該当していないため、当日は冬用タイヤ規制が敷かれるのみであった。

表1 滞留発生から解消までの経緯

| 日時 | 関越自動車道の状況 |

| 16日10:00頃 | NEXCO東日本が異常降雪として、通行自粛を呼び掛け(通行止めではない) |

| 16日18:00頃 | 上り線の数か所において、雪で動けない車両が発生 |

| 16日21:00頃 | 上り線の塩沢石打IC付近で大型車が立ち往生 |

| 16日22:00頃 | 下り線の湯沢ICと関越トンネルとの間で走行不能に陥った車両が立ち往生 |

| 16日23:00頃 | 湯沢IC付近の上下線の複数個所で深雪により立ち往生する車両が続出。滞留が発生 |

| 17日朝 (時刻不明) | 政府が首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置 |

| 17日10:20頃 | NEXCO東日本が上り線を通行止め |

| 17日10:30頃 | 立ち往生していた車から30代の女性1人が息苦しさなどを訴えて病院に搬送 |

| 17日昼頃 | 上下線合わせて1100台ほどが滞留 |

| 17日14:36(14:46説もあり) | 新潟県が自衛隊に災害派遣を要請 |

| 18日06:15 | 下り線の滞留が解消 |

| 〃 | 新潟県警、上り線の滞留は残り70台と誤報 |

| 18日15:00 | 上り線滞留車両が約670台に |

| 18日22:15 | 上り線の滞留が解消 |

出典:報道資料等より弊社作成

図1 大雪水上IC~谷川岳PA間で立ち往生している路線バス・トラックへの支援物資配給

提供:国土交通省関東地方整備局

2. 過去に発生した雪による大規模な交通障害

これまで我が国においては、過去にも同様の雪による大規模な交通障害が発生している。近年の主だった例を以下に挙げる。

(1)新東名高速道路 長泉沼津IC~御殿場JCT (2017年)

2017年2月11日02:00頃、御殿場ジャンクション(以降、JCT)(静岡)内の高架部分において路面凍結が発生し、下り勾配でスリップした大型貨物が車線を塞ぐ形で停車してしまい、この車両の撤去に11時間30分を要した。当時は高架部分のみで路面が凍結していたため、運転者が凍結部分を見落とした可能性がある。解消までに約12時間を要し、滞留の影響を受けた車両は約1000台にのぼると見られる。道路管理者である中日本高速道路株式会社では立ち往生した大型車両をレッカーで移動する対応を試みたが、路面凍結等の影響で作業が難航し、移動完了は11日午後となった。

(2)首都高速 山手トンネル (2018年)

2018年1月23日19:30頃、西新宿JCT(東京)上り勾配(8%)の凍結により、断続的な渋滞の中で一時的に停止した大型トレーラーが再起動できなくなった。この車両はスタッドレスタイヤを装着し、駆動輪にはタイヤチェーンを装着していたが、急勾配での起動は出来なかった。当該JCT内は一車線であり、首都高速道路会社もしばらく立ち往生した車両に気づかずに通行止め処置が遅れたため、短時間で延長9㎞、車両約1200台の大規模な滞留に至った。最終的には翌日朝に気温が上昇して路面が融けるまで解消せず、約10~12時間を要した。首都高速道路は都市部にあるため平坦との誤解を受けやすいが、JCTなどには山岳道路なみの急勾配が存在し、降雪時、凍結時には立ち往生する車両が発生しやすい。本事例の発生個所である西新宿JCTにおける8%の勾配は、箱根新道や碓井バイパスの最急勾配地点とほぼ同じ斜度である。

(3)国道8号線 熊坂付近 (2018年)

2018年2月6日08:30頃、国道8号線の熊坂付近(福井)付近においてチェーン未装着の大型車3台の立ち往生をきっかけに車両約1500台の大規模な滞留の発生に至り、解消まで約65時間を要した。前述の通り、本事例の発生が予め指定した道路において冬用タイヤ装着車両にもチェーン装着を義務化できる規則の施行につながった。一般道路で発生した滞留であったため、沿線には個人住宅や商店が存在する地域もあり、個人レベルでの救援(食料の提供、トイレの貸し出し等)も行われたことが確認されている。

3. 事業者に求められる対応

(1)立ち往生の発生要因

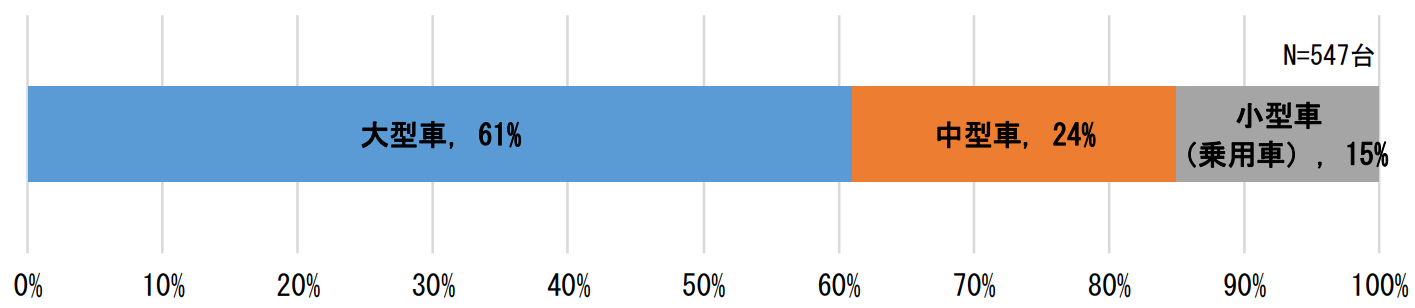

2015年度の実績によると、年間500台以上の降雪による立ち往生車両が発生している[1]。立ち往生した車両の種類ごとの割合をみると、全体の約6割が大型車となっている(図2)。また、実際に立ち往生が発生する要因としては、大型車のスリップ等がきっかけとなる場合が多い。前章で挙げた3つの事例はいずれも走行不能に陥った大型車を起因として、多くの車両が立ち往生することにつながっている。

図2 直轄国道で立ち往生した件数(2015年度)

出典:国土交通省「冬期道路交通確保対策検討委員会」資料から弊社が作成出

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/pdf04/02.pdf

(2)運輸安全マネジメント制度における自然災害対応

2006年に発足した運輸安全マネジメント制度は、運送事業者における輸送の安全確保に係る取組みを活性化させ、安全性の向上を図ることを目指した制度であるが、発足当初より、国土交通省令において、安全管理規定に記載すべき事項の一つとして「事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項」(各事業法の国土交通省令)を定め、ヒューマンエラー等による事故のみならず自然災害についても対象としていた。さらに、自然災害の頻発化や激甚化を踏まえ、2017年には、「運送事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の改定に際し、自然災害への対応についても今日的課題ととらえ、的確に対応すべきと明示的に位置付けられている[2][3]。自然災害の代表的な例としては、台風、地震、河川氾濫、津波などがあるが、豪雪による雪害などに対しても、運送事業者においては当該ガイドラインに従って対応することが求められる。

(3)運送事業者に求められる対応

前項でも述べた通り、運送事業者においては、国の制度においても雪害等の自然災害への対応が求められている。降雪・積雪に対する事前の備え、あるいは実際に異常降雪等に遭った際の被害や影響を抑えるための対応として、具体的には以下のような対応が運送事業者には求められる。なお、以下はあくまで一般的な対策について述べたものであるため、自社の体制や運行地域の特性等を踏まえて、適切に対応することが必要となる。

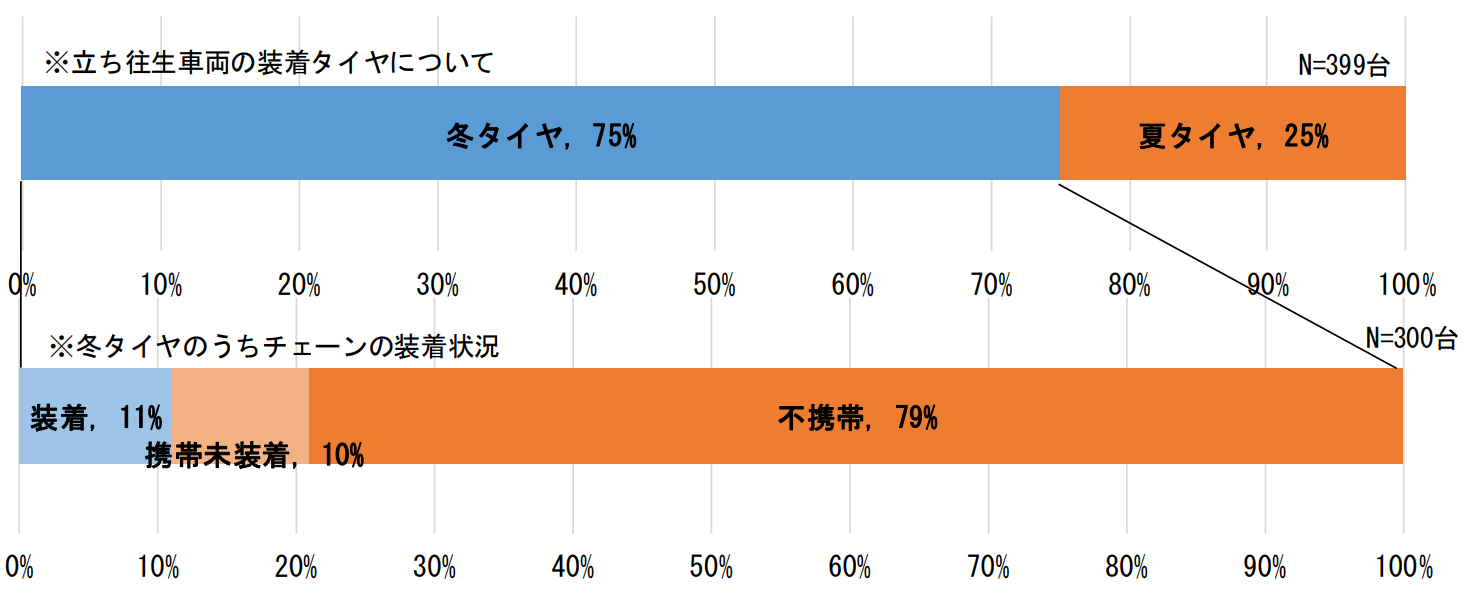

□冬タイヤ、チェーン等の装備の徹底

道路交通法等によると、積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路を走行する際は、スタッドレスタイヤ等の冬タイヤ、あるいはチェーンを取り付けることが義務付けられている。スタッドレスタイヤ等の交換は、運行地域の例年の初雪時期を確認した上で、余裕をもって交換しておくようにしたい。その一方で、冬タイヤのみを装着し、チェーン未装着であった大型車等の立ち往生も発生している。2015年度における立ち往生車両(冬タイヤ装着)において、チェーン未装着車の割合は89%に上っており(図3)、そういった状況を鑑みて、2018年12月より、大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時には、国土交通省よりチェーン規制が実施されることとなった。

図3 立ち往生車両(冬タイヤ装着)のチェーン装着状況(2015年度)

出典:国土交通省「冬期道路交通確保対策検討委員会」資料から弊社が作成

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/pdf04/02.pdf

チェーン規制区間では、タイヤチェーンを装着した車両のみ通行可能となるため、事前の運行経路の情報を踏まえて、当該経路を走行する可能性がある場合は、必ずチェーンを備えて運行する必要がある。チェーン規制区間の詳細は、国土交通省サイト内「チェーン規制Q&A」[4]を参照とされたい。

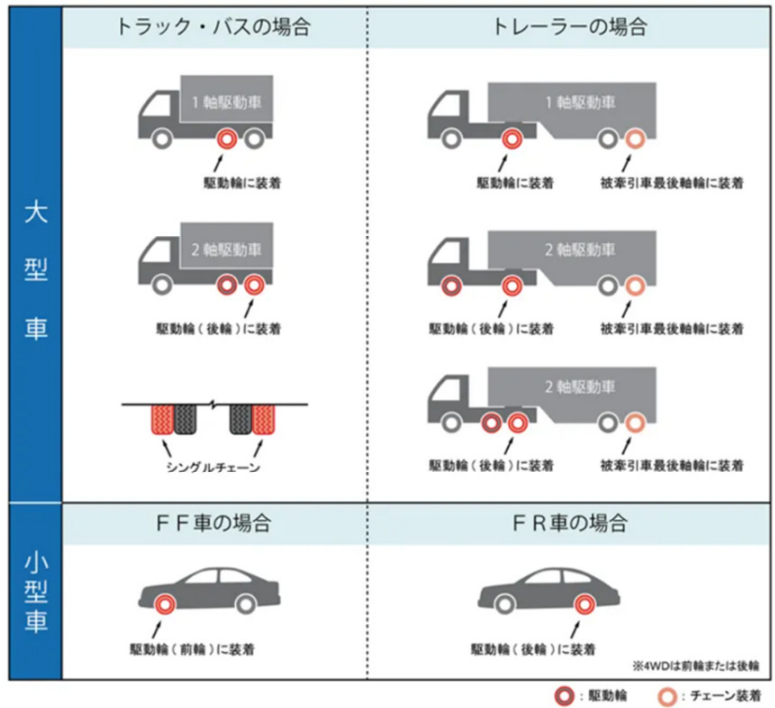

なお図4に示す通り、タイヤチェーンは駆動輪への装着が基本となる。

図4 タイヤチェーンの装着箇所

出典:国土交通省ホームページより抜粋

https://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/tirechains.html

□緊急連絡網の整備

有事の際に、運転者と事業者(運行管理者等含む)が迅速に連絡を取り合えるよう、緊急連絡網を事前に作成しておくことが必要となる。作成した緊急連絡網は運行中に携帯しておくことも重要であるが、運転者が車両から離れた場合においても確実に連絡が取りあえるよう、連絡網は車内に常備するだけでなく、運転者に携帯させる携帯電話やスマートフォンの電話番号リスト等に緊急連絡先を入れておき、いつでも連絡できるようにしておく必要がある。なお、緊急連絡網は、人事異動等を踏まえ、常時最新のものを整備しておく。

□対応マニュアルの策定

自然災害を予め想定して社員等の対応マニュアルを整備しておくことは、前述の運輸安全マネジメント制度において運送事業者に求められている事項である。豪雪により大規模な立ち往生が発生した場合も想定して、事業者(運行管理者等含む)や運転者がどのような手順で対応すべきか定めておき、周知・教育していくことも重要である。

□運転者への教育と訓練

事業者は運転者に対して、チェーン装着や有事の際に対応すべき事項などについて教育を行う必要があるが、内容の周知だけにとどまらず、実際に訓練を行い理解度や習熟度の向上を図ることが求められる。また、併せて訓練などによって、現状の教育内容における課題や改善事項を確認することも重要である。なお、運転者に教育すべき事項の具体例については、次章でも示す。

□運行経路の情報確認

運送事業者または運行管理者は、気象情報等を踏まえ、輸送の可否判断を行わなければならない。その際、出発地や目的地、及び輸送経路上の正確な気象情報や道路・交通情報等の入手先を把握しておくことは極めて重要である。インターネットやテレビ・ラジオ等における入手先を日ごろから整理しておくようにしたい。なお冬の道路情報は、国土交通省ホームページにもまとめられているため[5]、参考とされたい(図5)。気象情報等を踏まえて輸送を中止するよう判断した場合は、その判断に至った理由や今後の対応等を、荷主や申込者等へ報告・相談することも必要である。特に不特定多数を利用者とする路線バス等においては、輸送中止による影響も大きいことが想定されるため、自社のホームページなどで広く、また復旧状況などをきめ細かく利用者に対して情報発信することが求められる。

また輸送を可と判断した場合においても、事業者や運行管理者は、点呼等によって運転者に対して得られた情報を踏まえて輸送の安全のための必要な指示を行わなければならない

図5 国土交通省「冬の道路情報」

出典:国土交通省ホームページより抜粋

https://www.mlit.go.jp/road/fuyumichi/fuyumichi.html

□雪による交通障害に遭った際の対応

前述したような事前の対策を十分に施しておくことが肝要であるが、それでも大規模な立ち往生などに自社の車両が巻き込まれた場合は、被害や影響を最低限に抑えるよう、以下の対応などを行う必要がある。

- 運転者への指示等を通して、乗客や運転者の安全確保のための必要な措置を講じる

- 荷主や申込者などに対して、運行情報や被害の具体的状況、運行復帰に向けた進捗状況などを情報提供し、今後の対応について相談する

- 運行再開後は、運転者の疲労が極限状態になっていることも考えられるため、運転者の健康や安全面を十分に配慮した措置を講じる

4. 運転者に求められる対応

(1)事前の対応

□運行経路に関する気象情報等の積極的な取得

運送事業者に対しては、輸送の安全を確保する為に法令で運転者に対して特定の内容について定期的な指導を行うことが求められている[6]。その内容にも「緊急時における適切な対応」の一環として「自然災害の発生に備えた対応」が含まれており、国土交通省が発行するマニュアルには次の項目について運転者に指導を行うことが記されている。

- 気象等に関する情報を収集・把握することの必要性

- 安全運行に必要な指示を運行管理者等に適時確認することの必要性

- 災害に遭遇した際の対処方法の認識

上記においては、雪による交通障害に遭わないために運転者が自ら事前に運行経路の気象情報等の取得に努めること、交通障害に遭遇して長時間の滞留となった場合においても連絡を待つだけでなく積極的に情報収集に努めて適切な対応をはかることが求められている。

□自車が滞留の原因とならない為に

次いで、大雪に遭った際も自車が走行不能に陥るなどして滞留の原因車両とならない為、運転者は日頃から次のような備えを行う必要がある。

- 寒冷地における業務のみならず首都圏内で完結する業務においても、冬季は必ずタイヤチェーンを携行する(タイヤを交換する場合は必ずタイヤチェーンの装着チェックを行う)

- 定期的なチェーン装着訓練を行う

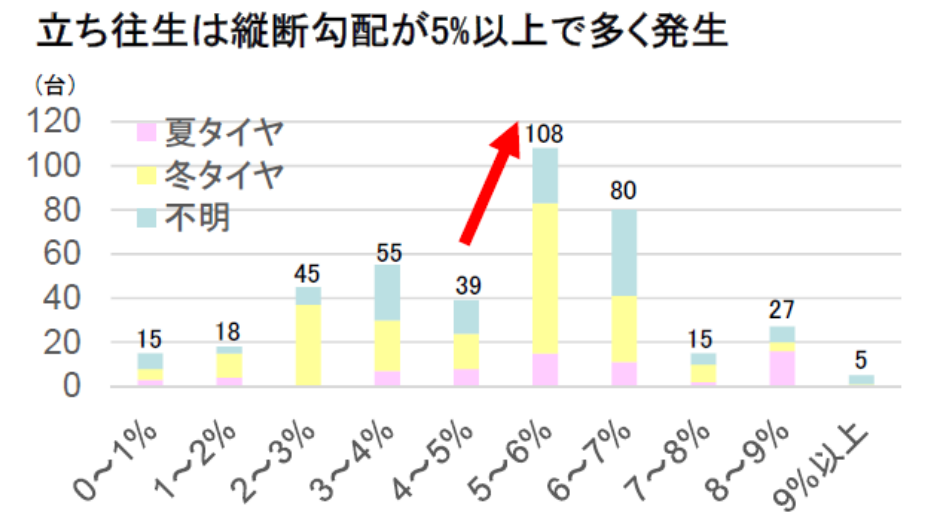

- 運行経路の特性を理解する。特に雪による立ち往生は勾配5%以上で多く発生しており(図6)、都市部の幹線道路や都市高速道路は平坦に見えても意外な急勾配があることを理解する

図6 勾配ごとの雪による立ち往生台数

出典:国土交通省「冬期道路交通確保対策検討委員会」資料より抜粋

https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/pdf04/02.pdf

□自車が長時間の滞留に巻き込まれる事態に備えて

また、自車が長時間の滞留に巻き込まれた場合の安全確保の為、運転者は下記のような備えを行う必要がある。

- 降雪時の長時間滞留では、マフラーが埋まって排気ガスが車内に逆流する可能性があるため、できれば車内に除雪用具(スコップ等)を常備する

- 特に旅客運送(バス、ハイヤー・タクシー)事業者においては、事前に旅客対応マニュアルを制作するなどして、運転者に教育を行うことが求められるが、運転者は当該マニュアルを正しく理解して旅客の安全確保の為に適切な行動を取ることを心掛ける

- 異常降雪が予想される地域への運行では、燃料は出来るだけ満タンにして出発する

(2)雪による交通障害に遭った際に運転者が取るべき行動

自車が雪によって走行不能に陥った場合や滞留に巻き込まれた場合、まずは事業用自動車の運転者の責務として、①自身・乗客・周囲の交通参加者への安全確保、②必要時に警察や消防などへの連絡、③運行管理者への報告が求められる。これらの対応を踏まえて、運転者は次の通り安全を確保する為に適切な行動を取ることが必要である[7][8][9]。

□自車が立ち往生した場合に取るべき行動

- 後続車から追突されないようにハザードランプをつけ、停止表示板をおく

- 安全な場所に避難し、ロードサービスや近くの商店や人家等に救助を求める

- 避難できる場所が近くになければ、車内で待機して警察・消防に連絡し救助を求める

- 車を置いて避難する場合には、除雪や救助活動の妨げとならないよう、連絡先を書いたメモなどを車内に置き、車の鍵は付けたままにしておく

□滞留に巻き込まれるなどして長時間車内で救助を待つ場合に取るべき行動

- 車が雪に埋まっている時には、原則としてエンジンを切る

- 防寒の為にエンジンを掛ける場合には、マフラーが埋没しないように定期的に除雪を行う。また、定期的に窓を開けて換気を行う

- 防寒着や毛布、新聞紙などで体温の低下を防ぐ

- 旅客運送においては、乗客の安全を確保する為、乗客がみだりに車両から離れることがないようにする

おわりに

運送事業者においては、異常気象時における対応マニュアルを定めているところは多い。しかし、降雪量による運行制限を定めている事業者はそれほど多くないと思われ、異常降雪等のリスクへの備えは必ずしも十分とは言えない。しかし、雪による交通障害は発生頻度が高く、近年においても大規模なものが複数回発生していていることからも、今後は一層の対策強化が求められる。今年7月、国土交通省から運輸防災マネジメント指針[10]が出されたことを契機とし、今一度リスクマネジメントの一環として 雪への備えを見直す必要がある。本稿が、貴社におけるリスクマネジメントの取組推進の一助となれば幸いである。

[2020年12月29日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

花島 健吾

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主席研究員

亀井 拓也

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任研究員

青木 俊憲

運輸・モビリティ本部第二ユニット 主任

脚注

| [1] | 国土交通省 第4回冬期道路交通確保対策検討委員会「近年の積雪状況および平成29年度豪雪の状況について」 https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/toukidourokanri/pdf04/02.pdf |

| [2] | 国土交通省大臣官房運輸安全監理官「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」 https://www.mlit.go.jp/common/001191917.pdf |

| [3] | 国土交通省大臣官房運輸安全監理官「運輸防災マネジメント指針」 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001354413.pdf |

| [4] | 国土交通省「チェーン規制Q&A」 https://www.mlit.go.jp/road/bosai/fuyumichi/tirechains.html |

| [5] | 国土交通省「冬の道路情報」 https://www.mlit.go.jp/road/fuyumichi/fuyumichi.html |

| [6] | 国土交通省 自動車総合安全情報「運転者に対する指導監督の概要」 https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/instruction.html |

| [7] | 参考:北海道庁 暴風雪などによる被害防止について http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ktk/bsb/boufusetu.htm |

| [8] | 参考:古本尚樹,暴風雪への対応について~北海道中標津町での事例から~,東濃地震科学研究所 防災研究委員会2018 年度報告,2018, 63-66 |

| [9] | 参考:一般社団法人日本自動車連盟(JAF) クルマ何でも質問箱「豪雪で身動きが取れなくなったときの対応は?」 http://qa.jaf.or.jp/trouble/disaster/01.htm?_ga=2.263304652.151941140.1581402049-2035661853.1573437699 |

| [10] | 国土交通省 報道発表資料:「運輸防災マネジメント指針」の策定について https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000077.html |