女性活躍推進法改正への対応

- 人的資本・健康経営・人事労務

- 経営・マネジメント

2020/3/18

目次

- 現行の女性活躍推進法への対応状況

- 女性活躍推進法の主な改正内容

- 中小企業における女性活躍推進に取り組むメリット

- おわりに

女性活躍推進法改正への対応- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

柳川美保

製品安全・環境本部 主任研究員

専門分野:人事労務

2019年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、女性活躍推進法)の一部を改正する法律が成立し、2019年6月5日に公布され、2020年4月以降順次施行される。この改正法において、既に本法の義務対象となっていた常用労働者数[1]が301人以上の企業については対応内容が変更される。また、努力義務であった常用労働者数101人以上300人以下の企業は、2022年4月の公表義務化に向けての準備が必要となる。 本稿では、女性活躍推進法の改正によって今後企業が求められる対応や、企業が女性活躍に取り組むメリットについて解説する。

1. 現行の女性活躍推進法への対応状況

女性活躍推進法は、安倍内閣の成長戦略の中核に位置付けられた「すべての女性が輝く社会づくり」を実現するための施策として、2016年4月に完全施行された。同法では、国・地方公共団体、常用労働者が301人以上の企業に対して、下記の対応が義務付けられている。

①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析

②その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・都道府県労働局への届出・社内周知・外部への公表

③自社の女性の活躍に関する情報の公表

2019年12月末時点の企業における女性活躍推進法への対応状況は、表1の通りである。

| 常用労働者数301人以上 | 常用労働者数300人以下 | |

| 行動計画の策定について都道府県労働局に届出済の企業数 |

16,655社 (全国16,845社の98.9%) |

6,436社 |

| 行動計画を「女性の活躍推進企業データベース」で公表している企業数 | 8,614社 | 5,610社 |

| 自社の情報を「女性の活躍推進企業データベース」で公表している企業数 | 7,430社 | 4,006社 |

出典:厚生労働省「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」認定状況)」[2]及び 「女性の活躍推進企業データベース」をもとに弊社作成

本法の義務対象となっている常用労働者数301人以上の企業約17,000社では、②の行動計画の策定・届出をほぼ全社が実施しているが、行動計画の公表を厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース[3]」において行っているのは8,614社、さらに③の自社の女性活躍に関する情報の公表を「女性の活躍推進企業データベース」で行っている企業は7,430社となっている[4]。また、努力義務となっている常用労働者数300人以下の企業についても、6,000社を超える企業が行動計画の策定・届出を行い、その多くがこのデータベースにおいて公表を行っている。

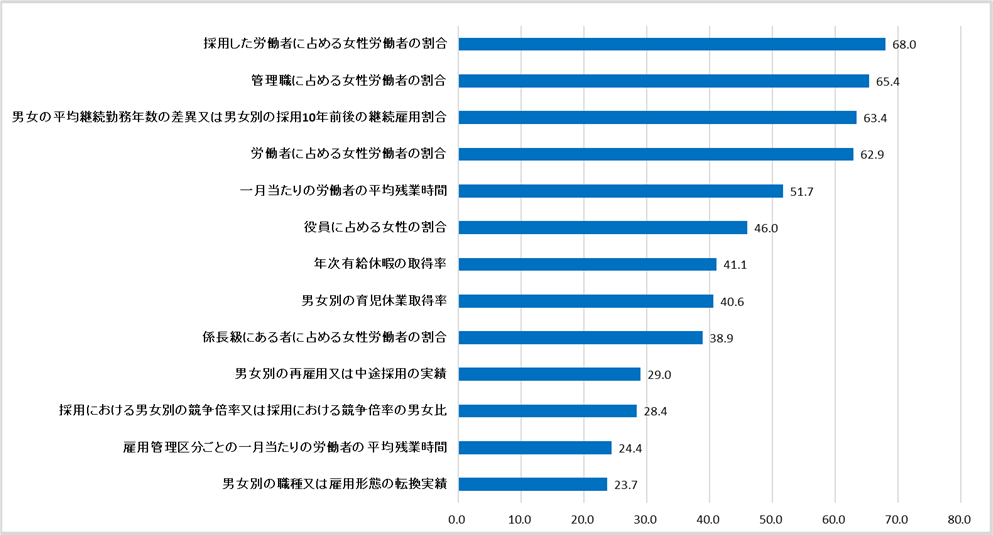

また、自社の女性活躍に関する情報については、本法に定められた全13項目のうち1項目以上を選択して公表することとなっているが、図1の通り、「女性の活躍推進企業データベース」で企業が公表している平均項目数は全13項目中5.8項目で、企業規模が大きくなるほど公表項目数が多くなる傾向にある。項目別に企業が公表している割合を見ると、「採用した労働者に占める女性労働者の割合」が68.0%で最も多く、次いで「管理職に占める女性労働者の割合」が65.4%、「男女の平均継続勤務年数の差異又は男女別の採用10年前後の継続雇用割合」が63.4%、「労働者に占める女性労働者の割合」が62.9%となっている。

図1 女性活躍に関する項目別の公表割合(2019年12月末時点)

出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」をもとに弊社作成

そのほか、女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に対して、「えるぼし認定」制度が設けられている。「えるぼし認定」は、2016年4月に創設され、2019年12月末までに992社が認定を受けている。認定基準を満たす項目数に応じて3段階あり[5]、最高位の3段階を取得している企業は638社、2段階は349社、1段階は5社となっている。この認定を受けた企業は、公共調達の加点評価を受けることができる等のメリットがある。

出典:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」[6]

2. 女性活躍推進法の主な改正内容

2019年6月に公布された改正法の主な変更点は、(1)301人以上の企業における行動計画の策定方法の変更、(2)301人以上の企業における情報公表方法の変更、(3)「えるぼし認定」よりもさらに高い水準の「プラチナえるぼし認定」の創設、(4) 本法の義務対象の拡大(301人以上の企業から101人以上の企業へ)、である。

以下に、2020年4月以降順次施行される、改正法の主な内容についてまとめた。

(1)一般事業主行動計画策定に関する改正内容

(対象:常用労働者数301人以上の企業、2020年4月1日施行)

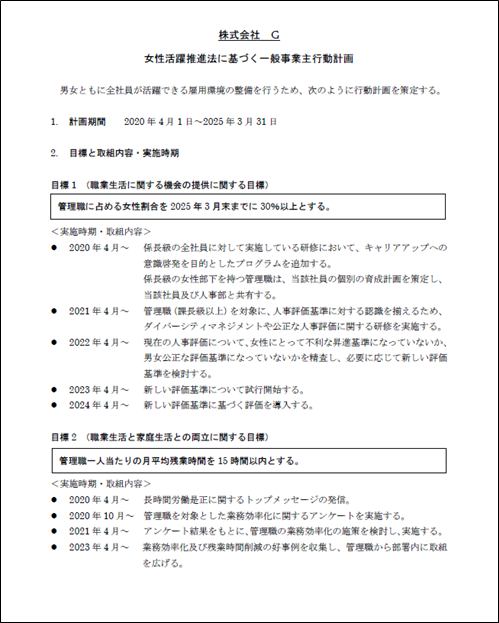

今回の改正では、一般事業主行動計画策定における状況把握項目が、女性活躍の分野と両立支援(ワーク・ライフ・バランス)の分野に区分され、それぞれの分野ごとに関連する数値目標を設定することが求められるようになった。2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を策定する場合には、原則として次頁表2の①又は②の区分ごとに、1項目以上を選択して、関連する数値目標を設定する必要がある。ただし、状況把握・課題分析をした結果、①又は②のいずれか一方の取組が既に進んでおり、いずれか一方の取組を集中的に実施することが適当と認められる場合には、①又は②のいずれかの区分から2項目以上を選択して、数値目標を設定しても良い。行動計画の策定にあたっては、図2「行動計画の策定例」(5頁)等を参考にされたい。行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込むことが必要である。数値目標は実数、割合、倍数等、数値を用いるものであればいずれでも良いが、行動計画の計画期間内に達成を目指すものとして各企業の実情に合ったものであることが望ましい。

| ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |

|

(※)管理職を含む全労働者の労働時間を把握。 |

| 注1:下線の項目は基礎項目(事業主が必ず把握しなければならない項目)である。 注2:「(区)」の表示のある項目については、雇用管理区分ごとに把握を行う必要があるもの。 注3:「(派)」の表示のある項目については、労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、派遣労働者を含めて把握を行う必要があるもの。 注4:網掛け部分は今回改正となる部分。 |

|

出典:厚生労働省「改正法周知用リーフレット」 [7]をもとに弊社作成

図2 行動計画の策定例

出典:厚生労働省「女性の活躍推進企業データベース」一般事業主行動計画の策定例

(2)女性の活躍に関する情報公表の改正内容

(対象:常用労働者数301人以上の企業、2020年6月1日施行)

前述の一般事業主行動計画における状況把握項目と同様、情報公表の項目についても、女性活躍に関する分野と両立支援(ワーク・ライフ・バランス)に関する分野に区分された。常用労働者数301人以上の企業は、自社の女性活躍推進に関する情報について、下記表3の①又は②の区分ごとに、それぞれ1項目以上を選択し、2項目以上を公表することが求められる。

| ①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供 | ②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備 |

|

|

出典:厚生労働省「改正法周知用リーフレット」[7]をもとに弊社作成

(3)「プラチナえるぼし認定」の創設

(対象:既に「えるぼし認定」を取得している全ての企業、2020年6月1日施行)

既に「えるぼし認定」を取得している企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等、一定の要件を満たした場合、「プラチナえるぼし認定」を取得することができる。「プラチナえるぼし認定」を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除され、公共調達において、「えるぼし認定」よりさらに高い加点が受けられる等の優遇措置がある。

「プラチナえるぼし認定」を取得するためには、「えるぼし認定」の各項目においてより高い基準の数値を満たす必要があるとともに、策定した一般事業主行動計画に定められた目標を達成したこと、男女雇用機会均等推進者及び職業家庭両立推進者を選任していること、女性活躍推進法で定める情報公表項目のうち8項目以上を女性活躍データベースで公表していること等の要件が設けられている[6]。

出典:出典:厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」[6]

(4)一般事業主行動計画の策定・女性活躍に関する情報公表の義務の対象拡大

(対象:常用労働者数101人以上300人未満の企業、2022年4月1日施行)

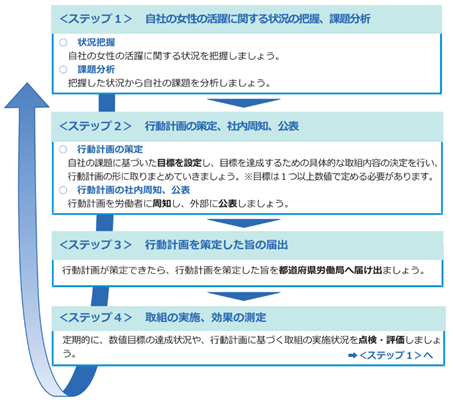

2022年4月からは、一般事業主行動計画の策定・届出の義務、及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常用労働者数301人以上から101人以上の企業に拡大され、中小企業においても女性活躍に関する取組やその公表が求められるようになる。常用労働者数101人以上300人以下の企業は、法の施行日までに下記図3の取組を実施し、行動計画の策定・届出及び自社の女性活躍に関する情報公表を行う必要がある。

□一般事業主行動計画の策定・届出

図3 行動計画策定から取組の流れ

出典:厚生労働省パンフレット「一般事業主行動計画を策定しましょう!!」

行動計画の策定・届出にあたっては、<ステップ1>として、前掲の表2の状況把握項目のうち、必ず把握しなければならない4つの基礎項目(「採用した労働者に占める女性労働者の割合」「管理者に占める女性労働者の割合」「男女の平均継続勤務年数の差異」「労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況」)を把握し、自社の課題について分析を行う。

続いて<ステップ2>として、自社の課題分析を踏まえた目標を設定し、行動計画を策定する。行動計画は、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込んだ形に取りまとめ、社内のすべての労働者に周知するとともに、「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等を利用して外部に公表する必要がある。

行動計画策定後、<ステップ3>で都道府県労働局に行動計画を策定した旨の届出を、「一般事業主行動計画策定・変更届[8]」の提出により行う。そして、<ステップ4>として、計画期間中は、定期的に数値目標の達成状況等を点検し、目標達成に向けての取組を実施する。

□女性の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況について、前掲の表3の情報公表項目から1項目以上を選択し、求職者等が簡単に閲覧できるよう情報公表を行う必要がある。

3. 中小企業における女性活躍推進に取り組むメリット

多くの中小企業において、女性活躍への取組は大企業だけの問題と考えられがち、また専任の担当者を置くことが難しいため優先順位が低くなりがちである。しかし、人手不足の解消や労働生産性向上等に悩む中小企業こそ、これらの課題への取組を本気で進める契機になると考える。

□女性が働きやすい職場づくりは、結果的にすべての人が働きやすい職場づくりにつながる

女性の活躍推進への課題として多くの企業に共通するのが、「出産後の女性の継続就業」「長時間労働による仕事と家庭の両立の難しさ」である。これらを解消する取組の例として、属人的な仕事の見直しによるカバー体制の構築、柔軟な働き方の導入(フレックスタイム制や時間単位の有給休暇、テレワーク等)、長時間労働ではなく時間当たりの労働生産性を重視した人事評価、有給休暇を取得しやすい職場風土の醸成等が挙げられる。これらが実現すれば、育児中の女性の両立支援だけではなく、介護離職の防止や、新たなスキルを習得するための学び直しの機会創出につながり、性別や年代を問わず優秀な人材確保への効果が期待できる。

また、従来女性が少ない職場であった建設業や製造業の現場において、女性の採用や配置をする際には、女性が作業することを想定した器具や安全体制の導入等、安全へのさらなる配慮が必要となるが、その取組は高齢者雇用に取り組む際の課題と共通する点がある。

そのほか、職場に多様な視点が入ることで、業務効率性の向上やイノベーションが期待できる。

□「えるぼし認定」取得によるメリット

業績や業界シェア等とは異なり、「職場の働きやすさ」や「女性の活躍度」を学生や求職者に定量的に伝えることは難しい。そのため、「えるぼし認定」は、女性活躍に真摯に取り組んでいることをアピールする手段の一つになる。昨今では、大学のキャリアセンターをはじめ、高校や中学でのキャリア教育授業の中で企業認定を取り上げる場合もあり、学生への認知度は向上している。学生が認定の有無を企業選択の一つの目安とすることもあるため、「えるぼし認定」は自社に興味を持ってもらうきっかけとして採用面でのメリットがある。

また、国は、公共調達において「えるぼし認定」を取得している等、ワーク・ライフ・バランスを推進している企業に対して加点評価することを定めている[9]。また、都道府県及び政令指定都市において国に準じた施策を導入しているのは12団体、検討中及び今後検討予定の自治体は10団体であり、今後さらに多くの自治体での取組が期待される(表4)。

|

【実施済(12団体)】 |

|

| 都道府県(4団体) | 秋田県、東京都、愛知県、香川県 |

| 政令指定都市(8市) | 横浜市、新潟市、名古屋市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、北九州市 |

|

【検討中及び今後検討予定(10団体)】 |

|

| 都道府県(8団体) | 岩手県、茨城県、岐阜県、静岡県、京都府、鳥取県、宮崎県、沖縄県 |

| 政令指定都市(2市) | 川崎市、熊本市 |

|

(2019年7月1日現在) |

|

出典:内閣府男女共同参画局・公共調達における受注機会の増大に関する取組状況のフォローアップ結果について (平成30年度)

□助成金制度の活用

そのほか、常用労働者数300人以下の中小企業を対象とした助成金制度が設けられている。両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)[10]では、女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、その数値目標を達成すること、長時間労働の是正など働き方改革に関する取組を行ったこと、行動計画や自社の女性活躍に関する情報について「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること等の要件を満たした場合に、その要件に応じた金額(最大60万円)が支給される。

4. おわりに

女性活躍推進法の改正を機に、自社の取組を進めるとともに、その成果や状況については、「女性の活躍推進企業データベース」等を利用して、積極的に外部に公表することを検討されたい。公表手続きについてサポートを受けたい場合は、国や自治体が無料で実施している中小企業向けの行動計画策定サポートや、女性活躍アドバイザー派遣を活用することもできる[11]。女性活躍推進法改正への対応をきっかけとして、自社の労働力確保や従業員の能力活用、そして働き方改革がより一層進み、企業価値の向上につながるはずである。

本稿が、貴社における女性の活躍推進への取組の一助となれば幸いである。

[2020年3月18日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

柳川美保

製品安全・環境本部 主任研究員

専門分野:人事労務

脚注

| [1] | 常時雇用する労働者。正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず以下の要件に該当する労働者も含む。 ① 期間の定めなく雇用されている者 ② 一定の期間を定めて雇用されている者であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者又は雇入れの時から1年以上引き続き雇用されていると見込まれる者 |

| [2] | 厚生労働省ウェブサイト「女性活躍推進法への取組状況(一般事業主行動計画策定届出・「えるぼし」認定状況)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129028.html |

| [3] |

厚生労働省が運営する女性活躍推進法に基づく行動計画や情報公表の場としてのウェブサイト https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/ |

| [4] | 外部への公表は、「女性の活躍推進企業データベース」等を利用して、求職者等が容易に閲覧できる方法で行うこととされている。 |

| [5] | えるぼし認定の認定基準の詳細については、厚生労働省パンフレット「認定を取得しましょう!」を参照。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000483387.pdf |

| [6] | 厚生労働省「えるぼし認定、プラチナえるぼし認定の概要」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594317.pdf |

| [7] | 厚生労働省 改正法周知用リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596891.pdf |

| [8] |

厚生労働省「様式第1号 一般事業主行動計画策定・変更届」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000594318.doc |

| [9] |

内閣府男女共同参画局・女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月22日 すべての女性が輝く社会づくり本部決定)についてhttp://www.gender.go.jp/policy/positive_act/wlb_torikumi.html |

| [10] | 厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内・両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)2019年度支給要領」https://www.mhlw.go.jp/content/000499203.pdf |

| [11] | 厚生労働省「中小企業のための女性活躍推進サポートサイト」http://www.josei-suishin.mhlw.go.jp |