『目の健康』と自動車運転 ~視野障害リスクと企業に求められる対応~

- 交通リスク

- 人的資本・健康経営・人事労務

- 経営・マネジメント

2020/3/16

目次

- 中高年で注意すべき目の健康

- 高齢運転者対策として注目されている視野障害リスク

- 企業に求められる対応

- おわりに

『目の健康』と自動車運転 ~視野障害リスクと企業に求められる対応~- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

本多尚登

運輸・モビリティ本部 上級主任研究員

専門分野:交通事故削減、ロボット・VR による安全教育

警察庁の統計によれば、2019年の交通事故死者数は全国で3,215人となり、2016年に4,000人を下回って以降も順調に減少傾向が続いている。この内、高齢者(65歳以上)の死者数は1,782人であり、全年齢と同様に減少傾向ではあるものの、構成率は全体の55.4%と半数以上を占めている[1]。一方、高齢運転者による重大事故が相次いで発生したのを機に、加齢や疾患等による身体機能低下に起因する自動車事故(以下、健康起因事故という)がメディアでも大きく取り上げられるなど、新たな社会問題として認知されている。

企業においては、従業員の健康増進が個人の問題(自己責任)だけではなく、企業として取り組む経営課題でもある、という認識が浸透しつつある。その中で、通勤や業務時間中の健康起因事故は、運送事業者は勿論のこと、あらゆる業種の企業にとって未然防止に取り組むべき優先課題となる。

一般に、健康起因事故と聞いてすぐ思い浮かぶのは、過労や生活習慣病等を背景として発生する運転中の意識低下や眠気に起因する事故であろう。しかし、元来、自動車運転は多様な身体機能を統合的に働かせる複雑な処理であり、その中でも情報の入り口となる視機能に依存するところが大きい。その視機能もまた加齢や疾患等の影響で機能が大きく低下する場合があり、それが自動車運転に悪影響を及ぼすことは明らかである。

本稿では、特に中高年で注意すべき目の健康と自動車運転への影響を概観し、従業員の健康管理や健康経営の取り組みの中でもこれまで見落とされがちであった緑内障等の視野障害リスクと企業がとるべき対応のヒントを解説する。

1. 中高年で注意すべき目の健康

(1) 中高年層から多くなる目の健康問題

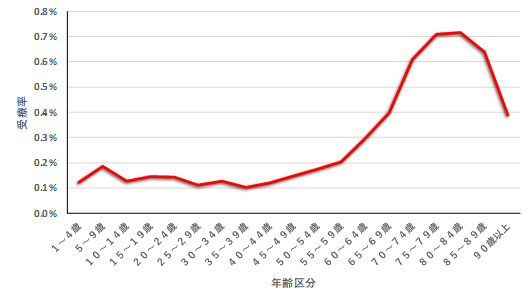

図1のグラフの赤線は年齢区分別の眼科受療率[2]を表している。50代から急激に伸びており、目の健康に何らかの問題を抱える人が増加していることが読み取れる。その背景として、一般的に40代以降は老視(老眼)を自覚する年代であることが考えられる。老視は加齢に伴う生理現象の一つであり、病気ではない。しかし、老視以外の目の病気や症状が起きやすくなる年代でもあるため、「年だから」「老眼だから」という自己判断で見えにくさや目の異常を放置しておくと隠れた病気を重症化させる可能性がある。40歳を過ぎたら、目の病気の早期発見・早期治療のためにも眼科の定期検診を受けることが望ましい。

図1 年齢区分別眼科受療率

(出典) 厚生労働省「平成26年患者調査 眼及び付属器の疾患の受療率」より弊社作成

(2) 緑内障による視野障害と運転への影響

緑内障は、眼圧の上昇などによって目で見た情報を脳に伝える視神経に障害が起こり、視野が部分的に欠けたり狭くなったりする病気である。日本人の中途失明原因の第1位に挙げられ、40歳以上の20人に1人、70歳以上の10人に1人が緑内障であると言われている。しかし、視野障害が周辺から進行し、中心の視力は保たれることが多く、また片方の目で進行してももう片方の目で視野を補うため、結果的にかなり進行するまで気が付かない恐れがある。

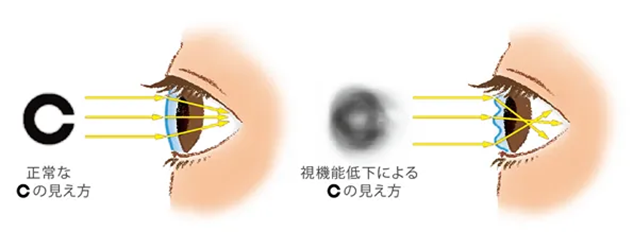

図2 緑内障による視野欠損のイメージ

(出典)「サンテン・オプティなび®」の画面イメージより弊社作成

図2は、片目で見た場合の見え方のイメージ映像なので、実際の(両目で見た場合の)見え方、見えにくさの感覚とは一致しない。また、視野欠損の部位や広がり方には個人差があるものの、視野の中心部分だけでなく周辺部分を広く使いながら安全確認をする自動車運転には、深刻な影響を及ぼすこととなる。

(3) その他の運転に影響を及ぼす恐れのある眼疾患

緑内障以外に運転に影響を及ぼす恐れのある眼疾患としては、「白内障」「加齢黄斑変性」「ドライアイ」などが挙げられる。白内障は、水晶体たんぱく質が変性して濁り、光がうまく通過できなくなるなどして網膜にはっきりとした像が映らなくなるため、物が二重三重に見えたりかすんで見えたりする疾病である。加齢黄斑変性は、加齢に伴って網膜の中心部にある黄斑に障害が起こり、物がよく見えなくなる疾病である。ドライアイは涙の量が不足したり、涙の質が低下したりするなどして、目の表面に涙が均等に行きわたらなくなり、乾きや疲れ等の自覚症状のほかに、物がぼやけて見えるといった見え方(視機能)にも影響を及ぼす疾病である。

図3 ドライアイによる視機能低下の例

(出典)参天製薬株式会社ホームページ「目の情報ポータル 目の病気百科 ドライアイ」

2. 高齢運転者対策として注目されている視野障害リスク

(1) 高齢運転者事故防止対策に関する提言

警察庁は2017年「高齢運転者事故防止対策に関する提言[3]」の中で、取り組むべき今後の方策として、認知症と並んで視野障害による運転リスクについて言及している。視野障害を伴う疾患の多くは自覚症状が無いままに進行し、気付いた時には信号が認識できなくなるなど交通事故のリスクが高まることが指摘されている。また、緑内障に罹患すると正常な人に比べて約7倍自動車事故を起こしやすくなるといった研究成果も報告[4]されている。

(2) 早期発見の重要性

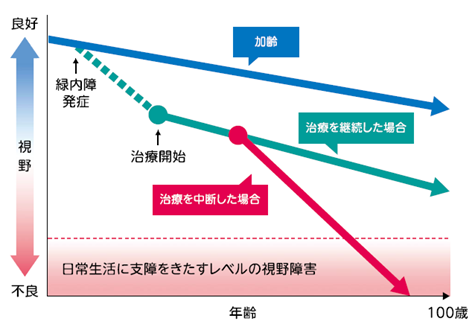

緑内障で失われた視野は、元に戻ることはない。その一方で早い段階から治療を開始して継続すれば、視野が欠けるスピードがゆるやかになり、多くの場合は生涯にわたって視野を維持することができる。仮に発症しても、早期に発見し、医師の指導の下で適切な治療を続けることで、自動車運転を継続できる可能性も高くなる。

図4 緑内障の治療継続状況と視野状態のイメージ

(出典)参天製薬株式会社「大切な視野をいつまでも守るために」

3. 企業に求められる対応

(1) 早期発見・早期治療・早期支援の組織風土作り

昨今、従業員の健康増進による生産性向上と健康起因事故の未然防止の取り組みは、多くの企業にとって経営課題の一つとなっている。一方、現場では、一昔前は若手の仕事と見なされていた業務に中高年層が従事することも珍しくなくなった。近年の人手不足や定年延長の動きによって今後ますますこの傾向は広がることが想定され、中高年層の加齢や疾患等による身体機能低下とその影響で顕在化するリスクを適切に管理するためには、個々の従業員の健康状態や服薬・治療を含む管理状態を把握し維持改善を支援する取り組みが重要となる。つまり、「早期の発見」「早期の治療開始と継続」を下支えする「早期の支援」が求められている。

次項以下に具体策を述べるが、どのような取り組みであろうと、当事者である従業員本人や周囲(職場)の理解と協力が前提となることをまず指摘しておきたい。「健康上の課題が会社にばれたら今の仕事を続けることができなくなるかもしれない」という不安が渦巻く職場では、早期発見・早期治療・早期支援の組織風土は醸成できない。「全ての従業員は業務遂行に必要な全ての身体機能を有し、健康上の課題が無いこと」を前提とする業務管理のあり方を問い直し、従業員の(身体機能面の)多様性を受け入れながら、健康増進を支援する企業姿勢が求められている。

(2) 健康起因事故をテーマとする安全教育の充実

具体的な対応策として、まず安全教育の充実が挙げられる。講習会やe-learning、パンフレットの配布等、媒体は問わないが、ここでは講習会開催を例に述べる。

テーマとしては運転者の加齢や疾患等に起因する身体機能の低下と自動車運転への影響について言及し、受講者が健康起因事故を身近なリスクとして受け止める、つまり、当事者意識を高めることが重要となる。

前章までの内容から4つのメッセージを取り上げ、それぞれの狙いと指導ポイントを以下に例示する。

| メッセージ | メッセージの狙いと指導ポイント | |

| 1 | 緑内障患者は40歳以上の20人に1人 |

他人事ではない、身近なリスクであることを示す。 |

| 2 | 緑内障とは視神経の障害によって視野が欠ける病気 | 病名を聞いたことはあるが具体的にはよく知らないという受講者も多い。自覚症状のないまま進行する恐れがある等、可能な限り正確な情報を示しつつも、まず受診することが重要であり、講習会で得た情報を元に自己判断すべきでないことは繰り返し強調する。 |

| 3 | 緑内障に罹患すると正常な人に比べて約7倍自動車事故を起こしやすくなる |

緑内障による視野障害が自動車運転に与える影響を示す。視野障害の程度や状態によって影響は様々であるが、基本行動として以下の3点を周知し、普段の運転ぶりを見直す動機づけを行う。 a. まず受診し医師の指導を受けて、視野障害の程度や状態、具体的にどの部分が見えにくいのかを正確に知っておくこと。 b. a.を踏まえて、安全確認の際に、目(眼球運動)と頭(首振り)を意識的に動かす習慣をつけること。また、安全確認の時間をより確保するために、これまでよりも速度を落とし、右左折時など確認ポイントが多い交通場面では一時停止をする習慣づけが望ましい。ただし、見えにくい部分や方向にのみ注意が過度に集中すると、逆に他の危険を見落とすリスクがあるため、バランスよく周囲を確認することを強調する。 c. 長時間の自動車運転は避け、計画的に休憩を取ること。そもそも自動車運転は目に疲労がたまりやすい上、視野障害をかかえながらb.を実践することでより疲れやすくなると考えられる。疲れたと自覚してから休憩を取るのではなく、計画的に何分運転したら休憩するという習慣を奨励する。 |

| 4 | 定期的なチェック、治療の継続によって運転寿命は延伸可能 | 医師の指導の下、治療を継続することで、ほとんどのケースにおいては、今まで通り自動車運転を続けることが可能であることを伝えた上で、受診への動機づけを丁寧に行う。繰り返しとなるが早期の発見と治療開始が非常に重要であるため、過去に検査をして問題が無かった人でも加齢に伴い状態は変化している可能性を周知し、定期的なチェックを奨励する。 |

その他、講習会運営上の工夫として、あえて受講対象者を40歳以上の従業員に限定するのも、受講者の当事者意識を高める効果が期待できる。また、実際に検査を受けたことがある、または治療中で、講習会実施に協力可能な従業員等がいる場合、体験談を話していただくことも有効と考えられる。ただし、あくまでも一事例であり、講演会で得た情報から安易な自己判断はすべきでないことは必ず周知しておく。

健康上の課題は個人差が大きいデリケートなテーマであり、その受け止め方や向き合い方にも個人差がある。当事者意識を持って受講させるための工夫は取り入れつつも、オープンな議論を強制するような講習会運営は避けるべきである。また、場を盛り上げようと過度に不安をあおったり、逆に、大した事ではないと油断させたりするようなことがないよう「正確な知識をもって適切に恐れる(=用心する)」という姿勢を支持するスタンスが望ましい。

(3) 事故発生時の事実確認と再発防止指導における健康上の課題の深掘り

通勤や業務中の自動車事故が発生した場合、事故報告書を作成し、事故の顛末と原因を振り返りながら再発防止指導を行う企業は多い。しかしながら、原因の分析と原因に合致した対策の検討が十分なされていない事例が散見されている。特に、「うっかりした」「見落とした」「気づくのが遅れた」という言葉が並ぶ報告に対して「今後はもっと気をつけるように」という再発防止策では、指導効果が薄いと言わざるを得ない。これらの事故の背景には、多くの場合ヒューマンエラーが潜んでいることをまず指摘し、ヒューマンエラーを起こしにくくするための運転行動を定義し、その行動セットを習慣づける再発防止指導が基本である。しかしながら、これだけでは原因の説明がつかず、再発防止策として効果が見込めないのが健康起因事故である。

健康起因なのかヒューマンエラーなのかその両方なのかは、なぜ見落としたのかを丁寧に振り返って、安全確認の対象をいつ見ようとしたのか、どう見えたのか、あるいは見えなかったのかを思い出させることで検討する。さらに、見えなかったという回答に対しては、例えば右折時に右後ろを見ようと首を振って巻き込み確認をしたが対象を認知できなかったのか、あるいは右後ろを見ようしたが実際には右側へ視線を向けただけで首を振るまではできておらず、巻き込み確認行動を省略してしまったのか、といった様に行動を深掘りしていく。そのような聞き取りの中で、事故を起こした本人は事故の瞬間の行動と共に自分自身の知覚の状態に意識が向き、場合によっては視機能の不調(見えにくさ)を自覚する機会となりうる。指導役としては「事故を体調不良や病気のせいにするな」と頭ごなしに否定してしまうのではなく、病院で一度チェックを受けるよう、受診の動機づけを行うことが重要である。

健康起因事故防止の対応としては、(2)で述べたような日頃の安全教育による啓発も重要ではあるが、事故等の個別事象の発生を端緒として深掘りしていくことが、高リスク運転者の発見と手厚い支援ができる機会となり重要である。

(4) 定期的な眼科検診やセルフチェックの奨励

同様に受診の動機づけとして健康診断も有効である。年1回定期的に受ける健診は、自身の身体機能の不調や状態の変化を改めて意識する良い機会となるので、啓発や受診勧奨の契機として活用できる。

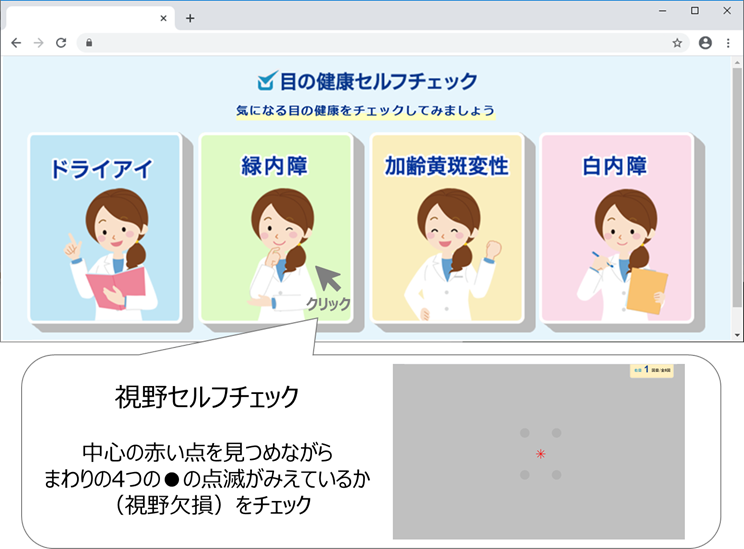

ただし、現在、法令で定められた定期健康診断や特定健康診査において眼底検査は必須項目となっていない。また、眼圧に異常がなくても、緑内障を発症するケースも少なくない。したがって、緑内障をはじめ、目の疾患のリスクが高まる40代以降においては、自ら定期的に眼科検診を受ける等の予防的取り組みを支援することが重要である。なお、緑内障や網膜疾患などによる視野の欠損の可能性をセルフチェックするためのツールが開発[5]されているので、それらを導入することも有効である。

図5 セルフチェックツール(専用Webアプリ)の一例

(出典)「サンテン・オプティなび®」の画面イメージより弊社作成

(5) 緑内障等の罹患および視野障害が判明した場合の対応

受診した結果、緑内障等の罹患および視野障害が判明した場合の対応について述べる。まず当該従業員の意思を確認した上で、検査結果や今後の治療計画ならびに自動車運転や業務への影響について担当医師の意見をヒアリングする。産業医や保健師等とも連携しながら、最終的に自動車運転を伴う業務を継続させるか見直すかの判断をすることとなる。引き続き自動車運転を許可する場合は医師の指導の下、定期的なチェックや治療を継続することを約束し、障害の程度や担当医師の意見を踏まえ通院状況や服薬・点眼状況を定期報告させる等の継続的な支援が望ましい。

4. おわりに

本稿では、特に中高年において増加する視野障害を伴う疾患と自動車運転への影響について、緑内障を中心に概説し、従業員の健康管理という観点だけでなく、通勤や業務中の自動車事故防止の観点でも企業に求められる対応について述べた。

健康とは本来個人的なテーマであり、各々が自己管理すべきものである。しかしながら、従業員の健康増進によって生産性が向上し、かつ、事故や労働災害を減らすことが可能だからこそ、今日、企業活動に組み入れるべきテーマとして広く認知されるようになった。この取り組みは地道な継続が必要であり、きめ細やかな対応が求められる部分も多い。その中で健康起因事故の未然防止というメッセージは、全社的な共感を得やすく具体的な行動に移しやすいと考えられる。本稿では、緑内障による視野障害リスクへの対応を中心に述べたが、基本的な考え方は他の健康起因事故に対しても応用可能である。本稿が、貴社におけるリスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸いである。

最後に、「名前は知っているが具体的にはよくわからない目の病気」と言われがちな緑内障について、正しい理解への啓発は日本のみならず世界各国で社会課題となっている。そこで世界緑内障連盟(World Glaucoma Association)と世界緑内障患者連盟(World Glaucoma Patients Association)が主体となって、毎年3月に世界緑内障週間として国際的なイベントや啓発活動が行われている。国内においても様々なイベントや啓発活動がある他、日本緑内障学会の主催で「ライトアップinグリーン運動[6]」が展開されている。同運動では「早期発見・継続治療・希望 40歳を過ぎたら眼の定期検診を!」をメッセージとして、期間中に各地の公共機関や医療機関等を緑色にライトアップする活動を展開している。近隣のライトアップ施設を見に行く、自社を緑色にライトアップするなど、まずは緑内障という病気に「気づく」ことからはじめてみてはいかがであろうか。

[2020年3月16日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

本多尚登

運輸・モビリティ本部 上級主任研究員

専門分野:交通事故削減、ロボット・VR による安全教育

脚注

| [1] | 警察庁「令和元年中の交通事故死者数について」2020年1月6日 |

| [2] | ある特定の日に疾病治療のために、すべての医療施設に入院あるいは通院、又は往診を受けた患者数と人口10万人との比率 |

| [3] | 警察庁「高齢運転者交通事故防止対策に関する提言」平成29年6月 |

| [4] | Haymes AS, et al. Risk of falls and motor vehicle collisions in glaucoma. 2007 |

| [5] | 薬局等で配布されるパンフレットのような簡易なものから、本格的な専用Webアプリまで様々なツールが製薬会社等から提供されている(弊社よりご紹介可能)。 |

| [6] | https://www.ryokunaisho.jp/light_up/ |