大規模地震発生時の帰宅困難者対策~従業員等の安全確保のために企業に求められること~

- 自然災害

- 事業継続 / BCP

- 人的資本・健康経営・人事労務

2020/1/22

目次

- 大規模地震発生時に「移動する」リスク

- 企業における帰宅困難者対策の対応状況

- 事前準備の進め方・地震発生以後の対応

- 各種参考情報

- おわりに

大規模地震発生時の帰宅困難者対策~従業員等の安全確保のために企業に求められること~- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

小澤浩司

ビジネスリスク本部 主席研究員

30年以内に70%の確率で発生すると予測されている首都直下地震は、首都圏に集中する各種中枢機能や国全体の経済活動等へ甚大な影響を及ぼすと懸念されている。また、2011年の東日本大震災以降、大都市圏における帰宅困難者対策の重要性が認識され、対策協議会の設立や条例・ガイドラインの策定が進められているものの、企業の帰宅困難者対策は十分ではないといわれている。

本稿では、大都市圏において大規模地震が発生した際に「移動する」リスクについて再確認し、帰宅困難者対策について企業が講じるべき対策について解説する。

1. 大規模地震発生時に「移動する」リスク

(1)首都直下地震の概要

大都市圏における大規模地震として、首都直下地震を例に挙げる。「移動する」リスクについては、他の地域の大都市圏においても同様の事態が起きると想定されるため、参考にされたい。

□被害想定

- 概要

内閣府 中央防災会議 防災対策実行会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループが取りまとめた最終報告(2013年12月)では、次のような被害想定が示されている。

(a) 地震の揺れによる被害

イ.揺れによる全壊家屋:約175,000棟、建物倒壊による死者:最大 約11,000人

ロ.揺れによる建物被害に伴う要救助者:最大 約72,000人

(b) 市街地火災の多発と延焼による被害

イ.焼失: 最大 約412,000棟、建物倒壊等と合わせ最大 約610,000棟

ロ.死者: 最大 約 16,000人、建物倒壊等と合わせ最大 約 23,000人

(c) インフラ・ライフライン等の被害

イ.電力:発災直後は約5割の地域で停電。1週間以上不安定な状況が続く。

ロ.通信:固定電話・携帯電話とも、輻輳のため、9割の通話規制が1日以上継続。メールは遅配が生じる可能性。

携帯基地局の非常用電源が切れると停波。

ハ.上下水道:都区部で約5割が断水。約1割で下水道の使用ができない。

二.交通:地下鉄は1週間、私鉄・在来線は1か月程度、開通までに時間を要する可能性。

主要路線の道路啓開には、少なくとも1~2日を要し、その後、緊急交通路として使用。

都区部の一般道は、がれきによる狭小、放置車両等の発生で深刻な交通麻ひが発生。

ホ.港湾:非耐震岸壁では、多くの施設で機能が確保できなくなり、復旧には数か月を要する。

へ.燃料:油槽所・製油所において備蓄はあるものの、タンクローリーの不足、深刻な交通渋滞等により、非常用発電用の重油を含め、

軽油、ガソリン等の消費者への供給が困難となる。

- 首都直下地震発生時のイメージ

内閣府(防災担当)が動画(「【首都直下地震編】全体版」)[1]を作成しているので参考にされたい。

<映像の一部>

|

|

|

|

出典:内閣府ホームページ

□帰宅困難者の発生

- 「帰宅困難者」の定義

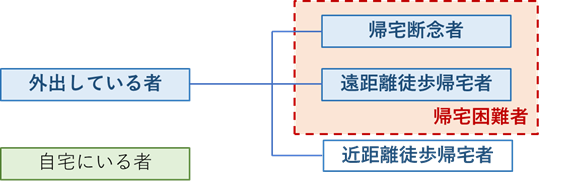

「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」(2015年3月内閣府(防災担当))等において、「地震発生時に外出している者のうち、近距離徒歩帰宅者(近距離を徒歩で帰宅する人)を除いた帰宅断念者(自宅が遠距離にあること等により帰宅できない人)と遠距離徒歩帰宅者(遠距離を徒歩で帰宅する人)」と定義されている。

図1 帰宅困難者の定義

- 帰宅困難者対策の重要性

(a) 東日本大震災の際の帰宅困難者

震源は首都圏から遠く離れた三陸沖であったが、首都圏で約515万人の帰宅困難者が発生した。

(b) 膨大な帰宅困難者がもたらす問題

首都直下地震発生時の帰宅困難者は、東京都内だけで380~490万人、東京都市圏(東京+茨城・埼玉・千葉・神奈川)で640~800万人に上ると想定されている。

大規模地震発生時には、救命・救助活動、消火活動、緊急輸送活動等の応急活動を迅速・円滑に行う必要がある。公共交通機関が運行を停止している中で、大量の帰宅困難者が徒歩等により一斉帰宅を開始した場合には、緊急車両の通行の妨げになる可能性があり、応急活動に支障をきたすことが懸念されている。

(2)首都直下地震がもたらす危険

□留意点

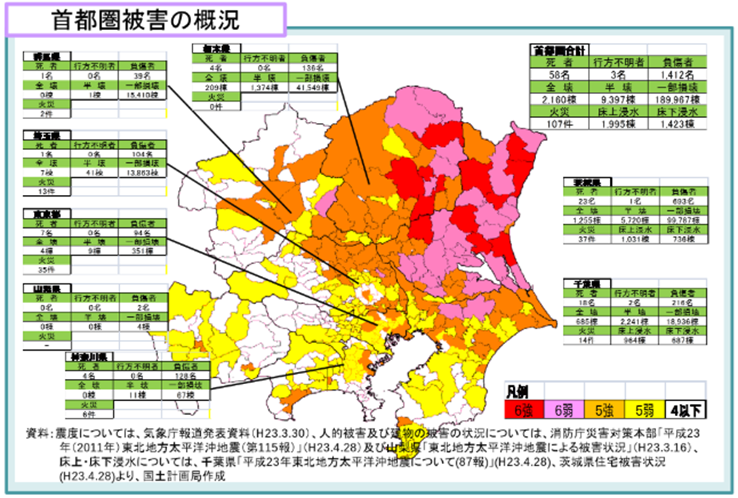

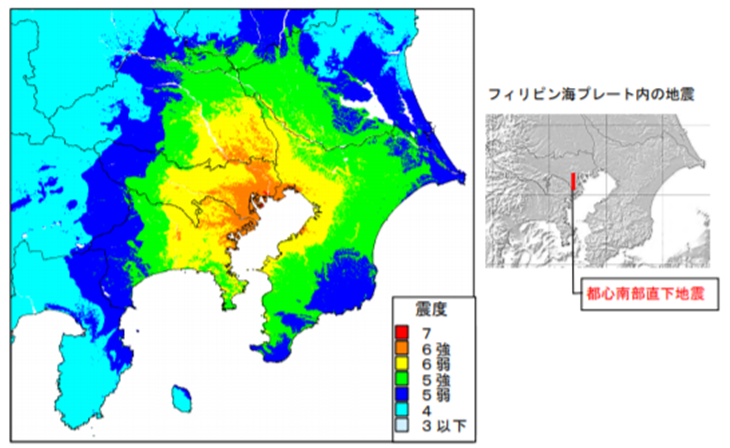

東日本大震災は首都圏にも多くの被害をもたらしたが、それでも1都3県(東京・埼玉・千葉・神奈川)の大部分における震度は5強以下であった。首都直下地震では東京都内においても最大震度7を記録することが想定されており、首都圏においては東日本大震災をはるかに上回る規模の被害が発生しえるため、「東日本大震災の時と同じレベルで考えてはいけない。」という認識が重要である。

図2 東日本大震災の震度分布

出典:「首都圏における東日本大震災の被害状況について」(2011 年 6 月国土交通省)

図3 首都直下地震①(都心南部直下地震)の震度分布予想

出典:「首都直下地震の被害想定と対策について(最終報告)」

(2013 年 12 月首都直下地震対策検討ワーキンググループ)

□大規模地震発生時に「移動する」際の主な危険

- 火災・爆発(工業地帯・木造密集地帯)及び火災旋風

東日本大震災の際に千葉県内の製油所で大規模な火災が発生したように工業地帯での火災・爆発が想定されている。住宅地においては、地震発生直後の地震火災(ガス管・電気配線等の破損や暖房器具等の可燃物との接触等により発生)及び停電復旧後の通電火災(スイッチが切れていない電化製品の可燃物との接触により発生)が想定されている。また、同時多発的に広範囲で火災が発生すると火炎や火の粉を巻き込んだ竜巻=火災旋風が発生し、更なる被害をもたらす可能性がある。自分の待機場所付近で火災が発生していなくても移動経路において巻き込まれる危険があるため、安全な場所での待機が重要である。

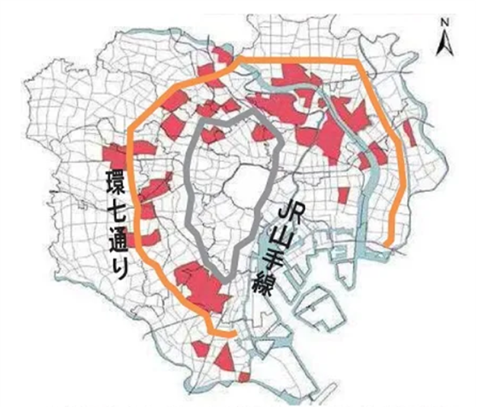

図4 延焼リスクが想定される木造住宅密集地帯

出典:「特定整備路線の整備について」(東京都建設局ホームページ)

- 建築物の崩壊又はこれらからの物体(ガラス、看板、建設機械、工具・資材等)の飛来・落下

耐震化されていない建物の一部が崩壊し、建築物のがれきによって歩道や車道が塞がれる場所が発生すると想定されている。また、沿道の建築物からガラス等が飛来・落下する危険性があることは想像に難くない。加えて、一度は地震に耐えた建築物が余震によって倒壊・崩壊する危険性があることにも注意が必要である。

- 徒歩移動時の混雑状況

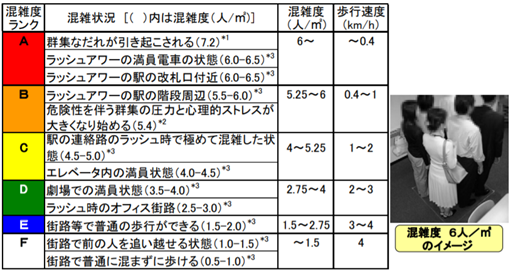

大規模地震発生直後に多くの人が移動すると、最も混み合ったところで6人以上/㎡の混雑度になるとのシミュレーション結果がある。6人以上/㎡という混雑度は、ラッシュアワーの満員電車の状態であり、死傷者・体調不良者が発生する、応急対策活動に支障が生じる等の混乱が懸念されている。

図5 大規模地震発生時に徒歩移動する際の混雑度ランク

出典:「帰宅行動シミュレーション結果について」(2008年4月2日内閣府(防災担当))

- 群衆雪崩(将棋倒し)

大規模災害時に限らず、人が密集し身動きが取れなくなった状態で発生し得るのが群衆雪崩(将棋倒し)である。2001年の明石花火大会歩道橋事故では、死者11名、重軽傷者247名という大惨事になった。混雑した路上にさらに地下街、ビル、小道等から人が流れ出すと、壁に押し付けられ、又は、ちょっとした段差や他人のキャリーバッグ等でつまずく若しくは体勢を崩すことで人が折り重なるように倒れる事故が発生することが想定されている。

- 堤防決壊(地震洪水)

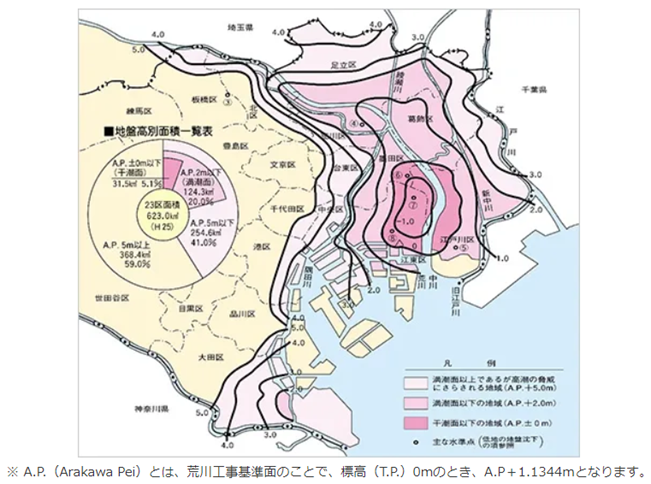

河川の堤防が地震による揺れや液状化で決壊し、河川の水が市街地に流れ出す危険性が指摘されている。1995年の阪神・淡路大震災では、堤防基礎地盤の液状化が原因とされる堤防の沈下や亀裂が約5.7kmもの区間で確認されている。堤防決壊時に被害が大きくなるおそれが高い場所は、いわゆる「ゼロメートル地帯」である。東京都内の「ゼロメートル地帯」には、約176万人が暮らしているとされるが、堤防決壊のおそれがある場合は、速やかに避難をする必要がある。大量の帰宅困難者が浸水エリア付近にいた場合、パニックが発生する、避難行動の妨げになるといった危険性が考えられる。

図6 東京都内の「ゼロメートル地帯」

出典:「耐震対策事業_事業の目的と必要性」(東京都建設局ホームページ)

- 未治療死

大規模地震発生時には、地震による直接的な被害(一次被害)だけでも大量の重軽傷者が発生し、必要とされる医療を全員に提供できないと想定されている。「移動する」ことによって負傷した場合、大規模災害時でなければ助かった命も、治療を受けることができずに死亡する「未治療死」につながる危険性がある点にも十分注意する必要がある。

2. 企業における帰宅困難者対策の対応状況

(1)帰宅困難者対策の基本

帰宅困難者の一斉帰宅に伴う混乱を回避することと併せ、帰宅困難者自身の安全を確保するため、大規模地震発生時においては、「むやみに移動を開始しない」という基本原則を徹底することが肝要である。企業においては、家族等との安否確認手段の確保、従業員・来訪者等の施設内待機やそのための備蓄、帰宅困難者に対する情報提供体制の構築等を進めていく必要がある(具体的な手順については、後述する)。

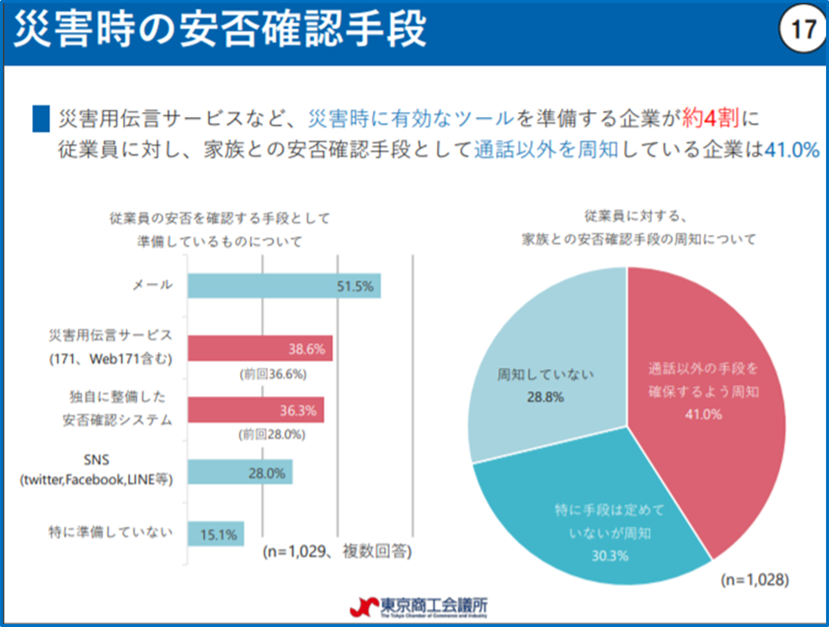

(2)帰宅困難者対策の対応状況

各種条例・ガイドライン等が策定されているものの、企業の帰宅困難者対策は十分ではないといわれている。たとえば、東京商工会議所が毎年実施している「会員企業の防災対策に関するアンケート」では、通話以外の家族との安否確認手段を確保するよう周知している企業は41%に留まっている。固定電話・携帯電話ともに通信規制がかかり家族と連絡が取れない従業員は、大規模地震発生時にも「家族が心配だから帰りたい」と訴えてくる可能性が高まるため、従業員に対する対策の周知は重要である。

図7 家族の安否確認手段の周知状況

出典:「会員企業の防災対策に関するアンケート(2019)」(東京商工会議所ホームページ)

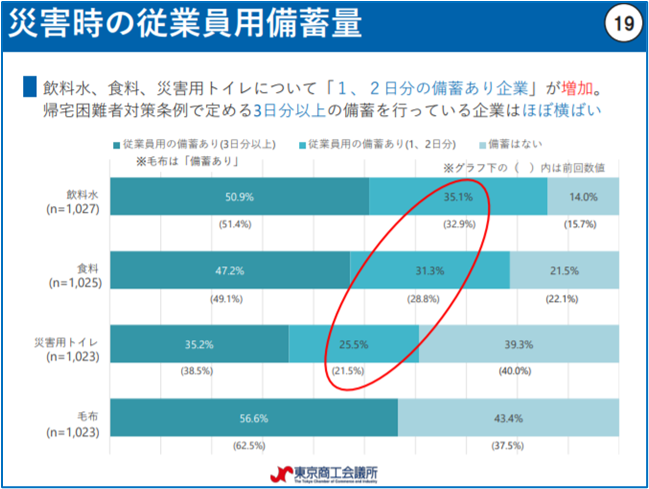

また、東京都帰宅困難者対策条例においては、「従業者の三日分の飲料水、食糧その他災害時における必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。」とされているが、3日分以上を確保できている企業は半分以下に留まっており、早急な対応が望ましい。

図8 企業の備蓄品準備状況

出典:「会員企業の防災対策に関するアンケート(2019)」(東京商工会議所ホームページ)

(3)企業及び従業員が確認すべきこと

企業及び従業員がそれぞれ確認すべきことを以下にまとめる。

| 主体 | 確認事項 |

| 企業 |

従業員等に対する適切な研修・情報提供・注意喚起を行っていないのに「どうしても帰りたいと言い出す社員が出てくる」と安易に考えていないか。また、「社命に従わない従業員」が「自己責任」で帰宅中に事故に遭っても仕方がないと整理していないか。 |

| 帰宅困難者対策は条例等に定められた企業の「責務」であり、従業員等に対する訓練・研修・情報提供等を適切に行わず、従業員等が命を落とすような事態が発生した場合、安全配慮義務違反を問われる可能性があることを認識しているか。 | |

| 従業員 |

帰宅困難者対策は、事業者等だけが行うものではなく、国民一人ひとりが平時から取組みを行うことが期待されているものでもある(Ref.「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」内閣府(防災担当))という認識があるか。 |

| 我が事として、上記ガイドラインに記載されている表 2 の 3 項目を確実に実施できているか。 | |

| 災害対応の第一歩は「自助」=「自分(及び家族)の命は、自分で守ること」であることを再確認し、事業者等に頼りきるのではなく自らも準備を進めるとともに、周囲の人にも同様の準備を促せているか。 |

| 項目 | 内容 |

| 1. 基本方針の理解 |

・むやみに帰宅を開始してはいけないこと。 |

| 2. 平時からの確認 |

・勤務先等からの複数の帰宅経路 |

| 3. 平時からの携帯 |

・日常の行動範囲の地図 |

出典:「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」(2015年3月内閣府(防災担当))

3. 事前準備の進め方・地震発生以後の対応

(1)企業に求められる帰宅困難者対策

□「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」

掲記ガイドライン(2015年3月内閣府(防災担当))の「第2章 一斉帰宅の抑制 2. 企業等における施設内待機」に規定されている事項は、次のとおりである。確実に準備を進めるとともに、前述した大規模災害時に「移動する」ことの危険性と併せ、従業員等に周知しておくことが求められる。

①企業等における施設内待機の計画策定と従業員等への周知

②企業等における施設内待機のための備蓄

③平時からの施設の安全確保

④従業員等への安否確認手段、従業員等と家族との安否確認手段の確保

⑤帰宅時間が集中しないような帰宅ルールの設定

⑥年1回以上の訓練等による定期的な手順の確認

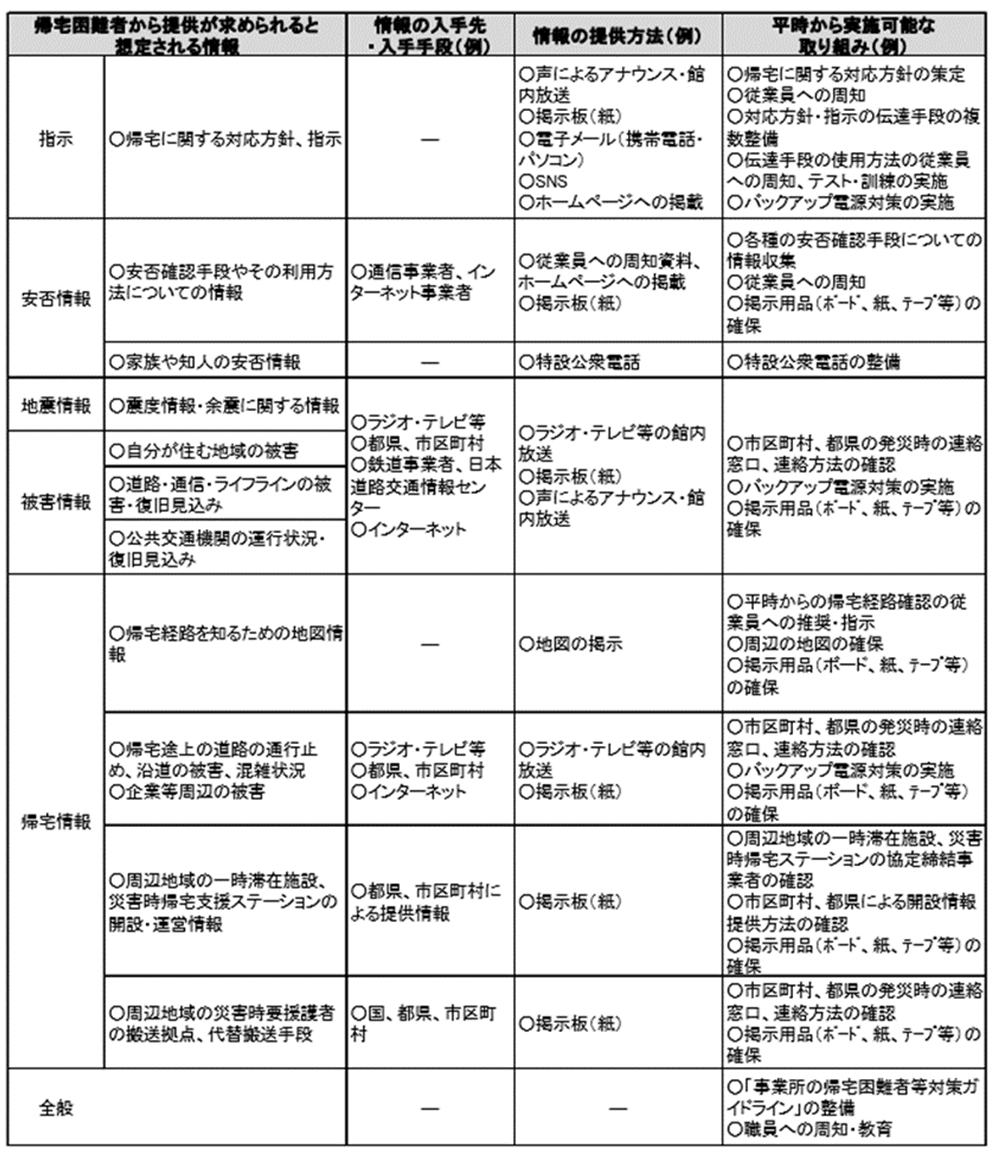

□「帰宅困難者等への情報提供ガイドライン」

災害時に絶対的に必要になるのは「情報」である。首都直下地震帰宅困難者等対策協議会は、掲記ガイドラインを公表し、帰宅困難者等が滞在する施設の管理者に期待される情報提供のあり方や円滑な情報提供のために期待される平時からの取組み等について示している。企業等は、こうした情報を入手・整理し、適時に適切な方法で提供できるよう体制を構築しておくことが求められている。自社において、「誰が」「何を」「いつ」「どのように」提供するかを決めておき、関係者に周知しておくことが望ましい。

表3 企業等に求められる情報提供のあり方

出典:「帰宅困難者等への情報提供ガイドライン」(2012年9月首都直下地震帰宅困難者対策等対策協議会)

(2) 待機計画のほかに準備しておくべきこと

待機計画のほかに企業、各職場/従業員個人及び家庭で準備しておくべきことを以下にまとめる。

a. 企業の準備

| No. | 項目 | 内容 | チェック |

| 1 | 家庭内防災の重要性周知 | 従業員等に対して家庭内防災の重要性を周知するとともに対策状況(建屋の耐震対策・家具等の転倒・滑動防止・地震発生時の家族の行動要領/避難場所の確認・家族の安否確認手段の確認)をセルフチェックしてもらう。 | |

| 2 | 災害対応ポケットマニュアル | 従業員等向け災害対応ポケットマニュアルを作成・配布する。 | |

| 3 |

災害対応ポケットマニュアル (従業員家族向け)

|

従業員家族向け災害対応ポケットマニュアルを作成・配布する。事業者等が作成・配布するポケットマニュアルは、従業員個人にしか配布されないことが多い。従業員等と家族が共有するポケットマニュアルがあれば、「家族が心配」「家族と連絡が取れない」従業員等を減らすことができる。 | |

| 4 |

タイムライン (災害対策本部用) |

発災後のタイムラインを作成しておく。風水害等の「進行型災害」を対象として作成されることが多いが、地震においても人命救助に重要な「72時間」等を意識した行動計画の策定は有益である。 | |

| 5 | 救命救急体制 | 地震発生直後の救出、救命救急、応急対応(二次被害防止措置)要領のほか、施設内待機時に体調不良者が発生した場合の医療機関への搬送体制等についても検討しておく。 | |

| 6 | 自衛消防隊 |

自衛消防隊の実効性を確保しておく。負傷者発生時に自衛消防隊の活用を想定しているのであれば、傷病者管理・外傷手当・搬送法が含まれる「上級救命講習」の受講を推奨しておくべきである。 |

|

| 7 | 防災グッズ保管場所 | フリーアドレス制等により個々の従業員が占有する袖机等がない場合は、防災グッズを保管できるスペースを確保し、割り当てておく。 | |

| 8 | 帰宅困難者受入れ |

帰宅困難者から避難要請を受ける可能性がある場合は、受入れ要領等をあらかじめ策定しておく。 |

b. 各職場/従業員個人単位での準備

|

No. |

項目 |

内容 |

チェック |

| 1 |

防災グッズ (携帯用) |

通勤用鞄に次のような防災グッズを常時携帯する。 □防煙マスク □ホイッスル □踏み抜き防止インソール □エマージェンシーシート(防寒用) □常備薬 □電池式携帯電話充電器 □帰宅支援マップ 等 |

|

| 2 |

防災グッズ (職場内保管用) |

職場の個人スペースに次のようなものを保管する。 |

|

| 3 | 帰宅計画 |

「帰宅支援対象道路」を活用した帰宅ルートの検討等、施設内待機後、徒歩で集団帰宅する際の班分けを計画しておく。 ※プライバシーへの配慮のため、実施可否を確認する必要がある。 |

|

| 4 | 職場内マナー |

日頃から職場内マナーの見直しを行っておく。災害時はストレス予防や従業員間のトラブル防止になる。平時では、快適な職場環境の維持、組織活性化、生産性向上、従業員満足度の向上等につながる。 |

|

| 5 | 災害食体験 | 職場単位で災害食体験をしておくことで、自助意識の向上やコミュニケーション活性化を図ることができる。 |

c. 従業員の家庭での準備

(a) 耐震対策・備蓄等

|

No. |

項目 |

内容 |

チェック |

| 1 |

住宅の耐震対策 (建物全体) |

住宅の耐震対策を確認・実施する。建物の倒壊・損壊を防止・軽減できれば、地震発生により見込まれている多くの損害・混乱を回避することができる。「防災」というと水・保存食の確保を一番に考えがちだが、建物の倒壊・損壊又は家具の転倒・滑動等による人的被害を防止することが肝要である。 |

|

| 2 |

住宅の耐震対策 (特定居室等) |

建物全体の耐震対策をどうしても実施できない場合は、たとえば就寝中の圧死を防ぐため、寝室のみ耐震シェルター化する、又は、耐震ベッドを設置する。 | |

| 3 | 家具の固定 | すべての家具が固定されていることを確認する。できていないことを認識しながら放置していないか。家具を守るというより、家具から身を守る/避難経路を確保するという意識が重要である。 | |

| 4 | 消火器等 | 消火器等を配備し、使い方を確認しておく。延焼の可能性等を踏まえると初期消火が重要であるが、定期的に確認しておかないと実際の災害時に使用できない。 | |

| 5 | 救出用具 |

救出用具(バール・ジャッキ等)を準備し、使い方を家族全員で把握しておく。 |

|

| 6 | 感震ブレーカー | 通電火災の防止に効果がある、感震ブレーカーへ切り替える。 | |

| 7 | 備蓄品 |

備蓄品を確認、補充する。水・食料・災害用トイレは1週間分を。水・食料は、普段使いの物で消費しながら備える「ロ―リングストック方式」が推奨されている。 |

(b) 保護者(扶養者)として確認・理解・実践しておくべきこと

|

No. |

項目 |

内容 |

チェック |

| 1 | 学校等における子どもの保護 | 子どもが学校等にいる時に地震が発生したら、保護者の引き取りが完了するまで施設内で待機し、安全確保が図られる。災害時に学校等が実施する児童・生徒の「引き渡し」は、引き渡すこと自体が目的ではなく、災害時に児童・生徒を一人で帰宅させず、安全を確保することである。保護者が職場等から一斉に移動することによって災害救助活動に支障をきたすことや、保護者に自らの生命を賭けて迎えに来てもらうことを想定しているものではないことを確認・理解しておく必要がある。 | |

| 2 | スクールバス | 子どもがスクールバスを利用している場合は、地震が発生した場合のスクールバスの動きを確認しておく(安全な場所に移動・待機後、近隣の公立学校等へ移動するのが基本とされている)。 | |

| 3 | 指定緊急避難場所 |

自宅又は家族の行動経路付近の「指定緊急避難場所」(災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所であり、「避難所」ではない)を確認しておく。国土地理院のウェブ地図のほか、自治体の防災アプリ等でも確認可能である。 |

|

| 4 | 通話以外の安否確認手段 | 固定電話・携帯電話がつながらないことを想定し、災害用伝言ダイヤル(171)、災害用伝言板(Web171)、SNS等を使って家族の安否確認ができるようにしておく。 | |

| 5 | 防災手帳の活用等 | 大規模地震が発生したら、3日間程度は自分が帰れなくなる可能性があることを子どもに伝えておく。子どもの年齢にもよるが、「自分のことは自分で」できるように支援しておく。子ども用に「防災手帳」を作成し、災害時に必要な情報をまとめておくと良い(自治体等が電子版を公開している)。 |

(3) 地震発生から施設内待機計画確定までの流れ

地震発生後、以下のような対応が必要となるが、手順や各種様式をあらかじめマニュアルにまとめておくと良い。また、停電時に備えハードコピーを保存しておくと良い。

|

タイミング(目安) |

対応項目(例) |

| 発災直後 |

|

|

~発災1時間後 |

|

| ~発災3時間後 |

|

| ~発災当日 |

|

(4) 大規模地震発生後の留意点

大規模地震発生後に留意されると良い点(例)を以下にまとめるので参考にされたい。

| 主体 | 留意点(例) |

| 経営陣/災害対策本部 | 適時にメッセージ発信や情報提供を行うと良い。社員・家族の安全を第一とすることの確認や組織一丸となって困難に立ち向かうメッセージの発信は、動揺を抑えるうえで重要である。 |

| 人事部/管理職 |

就業管理や健康管理を徹底する。待機中だからといって通常の業務時間を超えて仕事をしない/させない。災害対応や事業継続対応は、長期戦を想定してローテーションを組む。 |

| 一般従業員 | 大規模災害発生時は、経験したことのない環境下で特殊な心理状態に陥る可能性がある。無謀・無茶なヒロイズム(Heroism)に支配されず、冷静に対応するよう声を掛け合う。 |

4. 各種参考情報

(1) 企業が準備を進めるうえで参考になるガイドライン等

|

No. |

ガイドライン等 |

備考 |

| 1 |

「事業所における帰宅困難者対策ガイドライン」(2012年9月首都直下地震帰宅困難者等対策協議会) |

従業員等を施設内待機させる企業等向けに「平常時」「発災時」「混乱収拾時以降」のそれぞれのフェーズで必要となる各種手順等が示されている。 |

| 2 |

「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者対策のガイドライン」 |

企業等における対応要領のほか、行政機関の取組みや学校等における児童・生徒等の安全確保に関するガイドラインが示されている。 |

| 3 |

「東京都帰宅困難者対策条例」(2013年4月施行) |

一斉帰宅の抑制や備蓄が企業等の努力義務として規定されている。 |

| 4 |

「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」(東京都防災ホームページ) |

帰宅困難者対策チェックリスト、施設の安全点検のためのチェックリスト(例)、東京都帰宅困難者対策条例Q&A等が掲載されている。 |

| 5 |

「帰宅困難者対策チェックリスト」(「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」にも包含) |

全30項目のチェックリストで自社の準備状況を確認できる。 |

| 6 |

「大地震、災害時は72時間 あなたのために、帰さない」 |

一斉帰宅の抑制や備蓄が必要な理由等を動画で説明している。 (事業者向け) |

(2) 従業員が一斉帰宅の抑制について理解し、又、災害対応準備を進めるうえで参考になる情報(例)

|

No. |

情報(例) |

備考 |

| 1 |

「大地震、災害時はあなたのために、帰らない」 |

オフィス内で勤務中に発災した場合のオフィス内待機及び外回り営業中に発災した場合の一時滞在施設での待機の必要性等について動画で説明している。 (一般向け) |

| 2 |

「災害に対する備え~これだけは準備しておこう!~」(首相官邸) |

家庭内防災を推進するうえで参考となる。 |

5. おわりに

本稿では、首都直下地震がもたらすリスクを概説し、企業及び従業員がそれぞれ認識・実行しておくべき対策・対応について述べた。

本稿が、貴社におけるリスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸いである。

[2020年1月22日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

小澤浩司

ビジネスリスク本部 主席研究員

脚注

| [1] | http://wwwc.cao.go.jp/lib_012/syuto_all.html |