夏季の猛暑が企業活動にもたらすリスクとその対策

- 自然災害

- 火災・爆発

- 環境

- 人的資本・健康経営・人事労務

2019/8/25

目次

- 夏季に生じる猛暑の概要

- 火災リスク

- 設備不具合リスク

- 熱中症による健康リスク

- おわりに

夏季の猛暑が企業活動にもたらすリスクとその対策- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

安嶋大稀

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

近年世界各地で、夏季に異常な猛暑[1]となる事例が相次いでいる。気候変動によって、将来こうした高温はより頻繁に生じると予測されている。したがって安定した企業活動のためには、猛暑がもたらすリスクを理解し、その対策を講じてゆくことが不可欠といえよう。 猛暑によるリスクというと、熱中症といった健康上のものが思い浮かぶが、企業活動で留意するべき点はこれだけに留まらない。本稿では熱中症による健康リスクに加え、企業活動へ直接的な影響を及ぼす火災リスクと設備不具合リスクを取り上げ、その原因と企業が取りうる対策について解説する。

1. 夏季に生じる猛暑の概要

今年(2019年)6月、フランスでは45℃を超える気温を同国史上初めて観測する等、欧州各地は異常な高温に見舞われた[2]。7月には再び欧州各地で40℃を超える猛暑となり[3]、熱中症や光化学スモッグによる健康被害のほか、森林火災等も生じている。

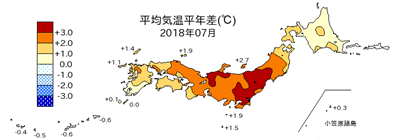

日本においても昨年(2018年)は東日本で7月の平均気温が統計開始以来最高となり[4](図1)、猛暑日を過去最高の延べ6,000か所超で観測した[5]ことは記憶に新しい。この年は、企業活動においても熱中症による死傷者数が過去10年間(2009年~2018年)で最高になった[6]。近年このように、世界各地で夏季に異常な猛暑となり、社会活動に大きな影響を及ぼすことが相次いでいる。

図 1 2018 年 7 月における平均気温の平年との差

出典:気象庁[7]

こうした猛暑は、高気圧が長い期間にわたって上空に留まることにより生じる。日本について言えば、ユーラシア大陸を覆うチベット高気圧と、太平洋上の小笠原高気圧とが同時に日本上空へ張り出したことが、2018年に生じた猛暑の要因とされている。

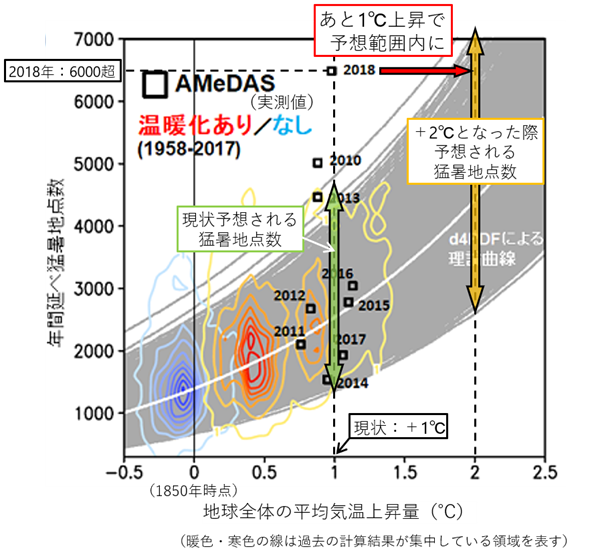

この高気圧の張り出し自体は、偏西風の南北への振れ方等、偶発的な事象によって起こるものである。一方、進行しつつある温暖化により、将来的には2018年のような猛暑がより頻繁に起こることが近年の研究で予測されている[5]。図2は、産業革命期(1850年)以降の地球全体の平均気温上昇量(横軸)に対し、1年のうち日本全国延べ何か所で猛暑日となりそうかの予想範囲(縦軸・灰色の帯)を表したものである。現状では地球全体の平均気温上昇量は+1℃程度とされており、この場合予想される猛暑地点数(緑色の矢印)と比較すると、2018年は例外的に多数の猛暑日を観測したことがわかる。一方、地球全体の平均気温がさらに1℃上昇し+2℃となった場合には、この猛暑地点数が予想される範囲(橙色の矢印)に入るため、将来的には2018年のような頻度で猛暑が生じることも例外ではなくなってしまう可能性があることがわかる。

図 2 温暖化の進行と猛暑地点数との関係

出典:気象研究所ほか[5]に弊社追記

2015年に締結されたパリ協定では、産業革命期以降の地球全体の気温上昇量を+2℃未満に保つことを一つの目標としている。一方、これに向けては様々な技術的・社会的課題もみられ、今後この目標が実現されるかは不透明である。したがって将来この目標値を超えて気温が上昇した結果、企業が猛暑によるリスクにますますさらされる事態は十分に予想される。

|

||||||

また、このような気候変動に関する動きとして、近年TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)による勧告[8]が注目を集めている。そこでは気候変動に伴う財務上のリスクを把握し、開示することが企業に求められている。CDP[9]等の機関が企業の気候変動に対する取り組みを評価する動きも広がっており、今後これらへの対応は投資家の評価を維持するうえでも重要になる。具体的な対応手順は業態や企業規模により大きく異なるため本稿では詳述しないが、リスクマネジメント最前線「企業に求められるTCFDのシナリオ分析に関する対応」(2018年12月発行)[10]および「『CDP 気候変動2018質問書』について」(2018年2月発行)[11]にてそれぞれの概要を解説してあるため参考にされたい。

以下ではより個別具体的な観点から、猛暑が企業にもたらすリスクとその対策について述べる。これには前述のコラムにある海外事例のほか、下表のように国内においても様々なものが想定されるが、本稿では企業活動へ直接的な影響を与えるものとして、火災リスク、設備不具合リスク、および熱中症による健康リスクを取り上げる。

| 直接的リスク | 火災 | 資材や機械設備から出火して火災になる。 |

| 設備不具合 | 機械設備が故障や誤作動を起こす。 | |

| 健康被害 | 従業員が熱中症等に罹患する。 | |

| 間接的リスク | 電力不足 | 需給ひっ迫により電力供給が規制される。 |

| 渇水 | 取水制限により工業用水や消防水利の入手に支障が出る。 | |

|

サプライチェーン |

レールの変形等により鉄道をはじめとした物流網に障害が生じる。 |

2. 火災リスク

(1) 想定されるリスク

猛暑が関係して火災に至る要因として、以下のような可能性が想定される。いくつかの要因については、過去に実際に生じた事例を表2に紹介する。いずれも高い気温が火災の直接的な要因ではないが、猛暑時にはこうしたリスクが通常より高くなると考えられる。

集積物の蓄熱発火

おがくず・繊維くず・紙くず等の資材や廃棄物が長期間集積されていると、発酵や酸化により内部で熱が発生し蓄積されてゆく。猛暑時にはこれがより進行し、自然発火に至るおそれが高まる[12](表2の事例1、2参照)。

危険物からの出火

高温環境下では危険物の温度が引火点を超える、アルコール等の気化が促進され高い濃度となること等から、火災・爆発が生じやすくなる。またリンなど自己反応性の危険物は、高温により火源がなくとも自然発火する場合がある。 例えば猛暑時には自動車内は外気以上に高温となり、ダッシュボード周辺の温度は100℃付近まで上昇することもある[13]。こうしたとき、ライターやスプレー缶、ガスボンベ等の危険物を車内に放置しておくと、発火や破裂等を生じて車両火災に至るおそれがある。

電気設備の過負荷

猛暑時に多数の冷却設備を稼働させると、受配電設備の負荷が高まりやすい。また冷却設備等の屋外機に熱がこもると、冷却設備そのものの負荷も高まる。過負荷によって電気設備が過熱したり、短絡を起こしたりすると出火に至るおそれがある(表2の事例3参照)。

収れん火災

日光がレンズ状の物によって収れんし、可燃物を発火させるおそれがある。その要因となるものにはガラスやゆがんだ金属板、水など多様なものが考えられる。

| 事例 | 概要 |

| 1 | 倉庫内に保管していた原材料の粉末が化学反応を起こして爆発し火災に至った。40℃近くの高温と多湿により、原材料が徐々に分解して酸素を発生すると共に発熱した結果、保管袋が破裂して付近の可燃物に着火したものと考えられている。 |

| 2 | 夏季休業中に発生した火災により作業所が全焼した。建物内が異常な高温となったことで、集積されていたおがくず等が自然発火したことが原因と推定される。 |

| 3 | 作業中に機械設備のモーターから出火した。猛暑と稼働電流によりモーター内のコイルが過熱し、絶縁が破壊され短絡を起こしたものと推定される。 |

(2) 企業の取りうる対策

施設・資材の管理

前述のように猛暑時の火災には多様な要因があるが、収れん火災を除けば火元となりうる箇所は限られている。したがって、企業においては出火の危険性をもつ資材・設備を特定し、適切に管理することが対策の基本である。

堆積物は内部から熱が蓄積してゆくため、定期的に温度を計測することは管理上非常に重要である。温度上昇がみられた場合には、撹拌や放水を行って熱を逃がすことが必要とされる。

危険物の保管・取り扱いに際しては、直射日光など高温となる要因を避け、空調・換気によって室温管理や可燃性蒸気の滞留防止を図ることが求められる。例示した自動車の場合には、日陰に駐車する等して車内温度の上昇を和らげるほか、石油精製品や高圧ガス等の危険物を車内に放置しないことが肝要である。

屋外機をはじめとした機械設備は、直射日光が当たる、留置物が排気口を塞ぐ等すると内部に熱がこもりやすい。次章で挙げる設備の不具合を避けるためにも、恒常的な温度監視を行い、排換気や遮光によって適切な周囲温度を保つことが求められる。

収れん火災の要因となるものは特定が難しいが、カーテンを閉めて室内への日射を防ぐほか、疑わしいものには覆いをかける等の対策を一つひとつ実施してゆくことが重要である。

確実な初動対応

上記いずれの場合においても、万一異臭や発煙に気づいた場合には、直ちに消防へ通報し、避難や初期消火を行う必要がある。また猛暑に関連して渇水が生じた場合、自然水利を用いた消火活動に支障が出ることも想定される。自社および周辺の水源を確認し、消火用水を確保する体制を整備することも重要な対策となる。

3. 設備不具合リスク

(1) 想定されるリスク

猛暑が関連して機械設備に不具合を生じる要因として、以下のような可能性が想定される。いくつかの要因については、過去に実際に生じた事例を表3に紹介する。

電気設備の不具合

前章のような要因で機械設備に過度の負荷がかかると、火災まで至らずとも絶縁が破壊され、短絡により設備の故障を招くことが想定される(表3の事例1参照)。また表3の事例2にみられるように、室内にこもった水蒸気によっても短絡を生じる場合がある。

高温下では基盤と素子とで熱膨張の度合いが大きく開き、両者を接合するはんだに亀裂が生じる等によって、電子機器の故障を招くことが考えられる。

さらに設備が正常であっても、周囲温度が非常に高い場合は通常時の定格電流以下でブレーカーが作動することがある。これにより思わぬ停電に見舞われ、作業に障害が生じることも想定される。

消火設備の不具合

屋根や天井裏の温度上昇によって、熱感知式の火災報知器が誤作動を起こすことが考えられる。また外気温の上昇によってスプリンクラーの配管内部で水が膨張し、漏水に至るおそれもある。このときスプリンクラーの種類によっては、流水を検知してポンプが誤作動を起こし、被害がさらに拡大する場合もある。

| 事例 | 概要 |

| 1 | 運転中の機械設備が、突然異音や異臭を生じて停止した。原因は猛暑でモーターが異常加熱し、過負荷が生じたためと推定される。モーターの交換が必要となった。 |

| 2 | ポンプ室に設置されたトランスが過電流により破損し、交換を余儀なくされた。夏季休暇で数日間室内を閉めきっていたため、床に溜まっていた水が蒸発して高温多湿となった結果、接続された高圧ケーブルが短絡したことが原因と推定される。 |

| 3 | 工場に設置されたエアーコンプレッサーが作動不能となった。異常高温を検知するブレーカー(サーマルリレー)が作動するにもかかわらず、操業を優先して無理な運転を続けていた。事故原因は、高熱によってモーターが焼け、ラジエーターが破損したためと推測される。モーターやラジエーター、電気関係部品の交換が必要になった。 |

(2) 企業の取りうる対策

設備の許容温度の把握

前述のように、高い周囲温度は電気設備の負荷を高めるほか、設備不具合の直接的な要因ともなりうる。電気設備や回転機器は運転時に発熱することもあるため、第一には設備ごとに定められた適正使用条件(温度、湿度等)の確認が必要である。一例として、キュービクル式の高圧受電盤は40℃までが周囲温度の条件とされている[14]が、猛暑時にはこれを頻繁に超えてしまうことが想定される。

場所に応じた環境整備

次に設備が適切な使用条件を満足できるよう、周辺環境の整備を実施されたい。まずは設備周辺の温度・湿度を恒常的に監視することが必要となる。そのうえでこれらの抑制に向け、屋外機に対して日除けを施す、機械室においては換気を行う等、場所に応じた対策を講じてゆくことが望ましい。

適切な設備管理

また周辺環境とともに、設備自体の点検管理を実施することも重要である。定期的にフィルタ等の清掃を行うことは、排熱障害等に伴う過負荷の防止につながる。また余裕ある設備体制を敷くことで、点検や不具合に伴う影響を緩和するとともに、一台当たりの負荷の低減を図るのも一案である。

|

||||||

4. 熱中症による健康リスク

(1) 想定されるリスク

従業員の熱中症を予防することは、労働安全上重要な課題であることは論をまたない。とりわけ高齢者は暑さを感じにくく、汗をかきにくいこと等から、熱中症に罹患しやすい[15]。一方、近年少子高齢化の影響を受け、労働力人口においては60歳以上の割合が特に増加傾向にあるとされている[16]。

中小企業を中心に人手不足が深刻化する中、熱中症により従業員が死傷すると、前述したような設備管理の体制にも大きな影響が生じかねない。したがって、今後ますます厳しさを増してゆくであろう猛暑に向けて、高齢者を中心とした従業員を熱中症から守る取り組みが一層重要になってくる。

(2) 企業の取りうる対策

熱中症への対策は、大きく作業場の環境整備、作業者の体調管理、発症時の処置に分けられる。

環境整備

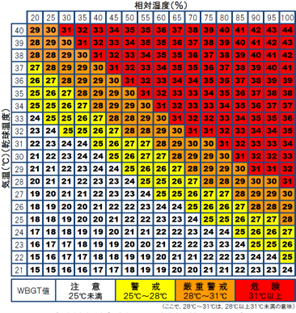

熱中症対策にあたっては、まず作業場の暑さ指数(WBGT値)を計測されたい。暑さ指数は、熱中症の危険度を判定するための指標である。単位は気温と同じ℃であるが、気温のほか湿度や輻射熱(日射や地面等が発する熱)も値に含まれている。暑さ指数は気温と湿度から簡易的に見積もることもできる(表4)が、正確を期すためには黒球付きの測定器の使用が推奨される。

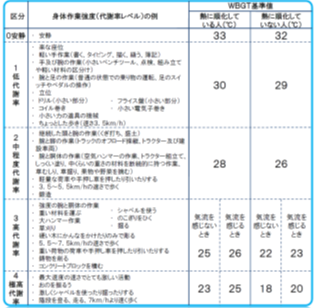

熱中症に罹患する可能性が高くなるとされる暑さ指数の基準値を、表5に示す。暑さ指数がこの値を超えるおそれのある場合には、気温・湿度・輻射熱の抑制によりその低減を図る必要がある。とりわけ湿度は暑さ指数に対して大きな比重をもつため、レイアウトを工夫する、送風機を配置する等により作業場の通風性を向上させることは対策として効果的である。

作業者の体調管理

表5にあるように、作業者にとって危険な暑さ指数は作業の内容によって大きく異なる。したがって作業者の体調を管理するためには、特に気温や湿度の高い場合に作業を中断したり、暑さ指数の低い作業に転換したりできるよう、作業工程を計画することが必要である。その際は作業者の服装や、暑さへの順化(慣れ具合)にも留意する必要がある。

それでもなお暑さ指数が基準値を超える場合には、休憩時間の確保や水分・塩分摂取の徹底を図り、熱中症への警戒を最大限にする必要がある。

発症時の処置

発症時の対応としては、めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、大量の発汗といった初期症状にいち早く気づくことが重要である。そのためには点呼等の際に作業者の体調をチェックするほか、作業者同士でも常時お互いの様子に留意するよう促すことが大切である。前述の初期症状がみられた場合には直ちに涼しい場所へ移送して身体を冷やし、水分・塩分を摂取させる必要がある。

熱中症がさらに進行し、意識がない、真っすぐ歩けない、自力で水分を摂れないといった状態に陥った場合は、ためらわずに救急隊を要請するべきである。

| 表 4 暑さ指数(WBGT 値)の簡易測定表 | 表 5 作業等に応じた暑さ指数の基準値 |

|

|

| 出典:厚生労働省[17] | 出典:厚生労働省[17] |

5. おわりに

本稿では猛暑が企業活動にもたらすリスクのうち火災、設備不具合、および熱中症によるものを取り上げ、それぞれに対し企業の取りうる対策を解説した。

環境省が先日(2019年7月)公開した未来予想では、温暖化が進行してしまった結果、2100年には全国各地で40℃を超える「激暑」となった姿が描かれている [18]。こうした長期的観点からみても、今後企業では熱中症のような既に顕在化したリスクのみならず、猛暑に伴う多様なリスクを認識して対策を行ってゆくことが必要とされる。

本稿が、貴社において猛暑対策への意識を高める一助となれば幸いである。

[2019年8月25日発行]

参考情報・サービスご案内

執筆コンサルタント

安嶋大稀

企業財産本部 リスク定量化第一ユニット 研究員

火災リスクに関するサービス