高齢運転者の交通事故と企業に求められる対応

- 交通リスク

- 経営・マネジメント

2019/8/14

目次

- 近年の交通事故の発生状況

- 高齢運転者による交通死亡事故の特徴

- 企業に求められる対応

- おわりに

高齢運転者の交通事故と 企業に求められる 対応- リスクマネジメント最前線PDF

執筆コンサルタント

田畑要輔

運輸・モビリティ本部 主任研究員

専門分野:運送事業者向け交通事故削減

2018 年における交通事故死者数は 3,532 人と、近年減少が続いているものの、依然として尊い命が交通事故によって奪われている現状がある。また、2019 年 4 月に東京都豊島区にて高齢運転者の乗用車が暴走し、親子が犠牲となる交通死亡事故が発生する等、高齢運転者による事故、子供が犠牲となる事故が相次いで発生している事態を踏まえて、政府も閣僚級会議を開催し緊急対策をとりまとめ[1]、社会から大きな注目を集めている。

本稿では、特に高齢運転者に焦点を当てた交通事故の発生状況を概観し、政府等における検討状況も踏まえて企業がとるべき対応のヒントを解説する。

1.近年の交通事故の発生状況

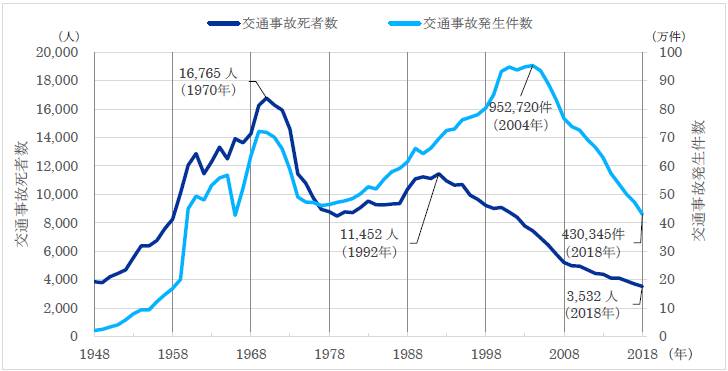

(1)交通事故死者数、交通事故発生件数の推移

平成の30年間、特に後半は交通事故が大きく減少し、交通事故死者数は1992年に11,452人であったものが、2018年は3,532人と3分の1以下になった。また、交通事故発生件数では、シートベルト装着率向上などにより、交通事故発生件数は2004年をピークに減少の一途をたどっている(図1)。

図1 交通事故死者数及び交通事故発生件数の推移

出典: 公表データ[2]より弊社作成

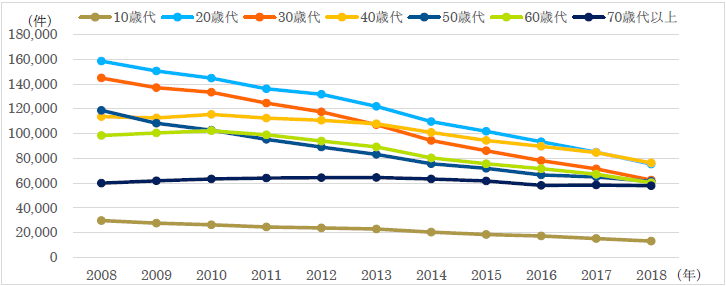

(2) 年齢層別の交通事故発生状況

ここで、年齢層別の状況に着目したい。直近10年間の年齢層別の交通事故発生状況では、10歳代から60歳代の運転者による交通事故件数は減少傾向にある一方で、70歳代以上の件数は横ばいの状況である(図2)。

図2 年齢層別交通事故発生件数の推移

出典: 公表データ[3]より弊社作成

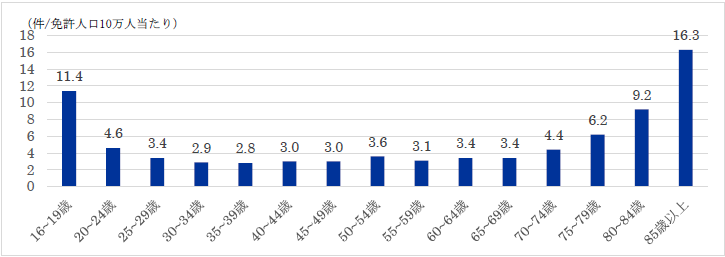

さらに、交通死亡事故に絞って傾向を見てみる。2018年における免許人口10万人当たりの交通死亡事故件数(第1当事者[4]が原付以上のものに限り、無免許によるものを除く)を年齢層別に見てみると、16~19歳と75歳以上で高い数値となっている(図3)。

図3 2018年における免許人口10万人当たりの第1当事者年齢層別交通死亡事故件数

出典: 内閣府「交通安全白書」より弊社作成[5]

16~19歳の若年層は運転経験がまだ浅いことや、寝不足での運転、運転中の携帯電話等の操作など、危険に対する認識が他の年齢層と比較して低いことが考えられる[6]。

一方で、75歳以上の高年齢層は運転経験が長いものの、加齢に伴う身体機能、認知機能、判断機能が低下し、運転に影響が出ていることが懸念される。また、運転者自身は身体の衰えを感じているものの、注意力の低下や運転操作の遅れ等については自己評価が甘いというアンケート結果もある[7]。高齢運転者は今後一層増加することが考えられ、交通事故防止の観点から積極的な対応が求められる。

2. 高齢運転者による交通死亡事故の特徴

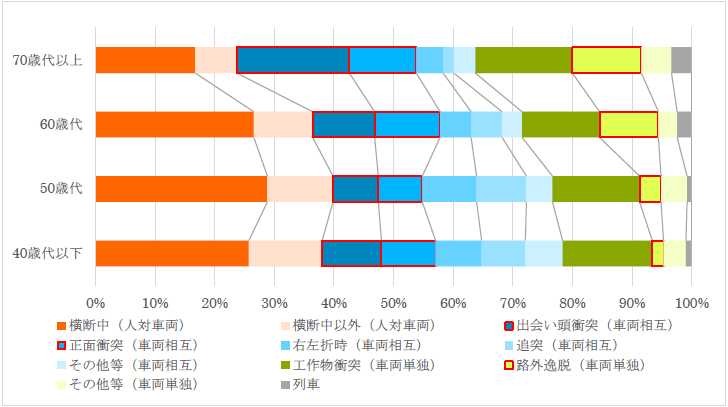

(1)事故類型別の特徴

交通事故は当事者の属性から「人対車両」「車両相互」「車両単独」等の事故類型に分けられ、さらに事故発生時の当事者の行動によって細分化される。年齢層別にその内訳を比較すると、年齢層が高くなるにつれ「車両単独」による交通死亡事故の割合が多くなる傾向がある。具体的には工作物衝突や路外逸脱が多く発生しており、特に、路外逸脱は高齢運転者ほど多い傾向がある。

「車両相互」の交通死亡事故について、70 歳代以上では、出会い頭衝突や正面衝突の割合が高くなる傾向がある(図4)。

図4 交通死亡事故の事故類型別割合

出典:公表データ[8]より弊社作成

事故類型から高齢運転者の交通死亡事故を整理すると、認知機能や視機能、危険感受度との関連が想定される。認知機能や視機能が低下すると、運転中に他の自動車や歩行者、道路標示、標識等を的確にとらえにくくなる。その結果、交通状況に応じた運転ができていない可能性がある。また、運転経験の豊富さゆえに、一時停止や見通しの悪い交差点であっても安全確認を怠り、「止まらなくても大丈夫だろう」「車は滅多に通らないから大丈夫だろう」「危険があればすぐに止まれるだろう」といった過信によって、さらに事故の危険性を高めていることが懸念される。

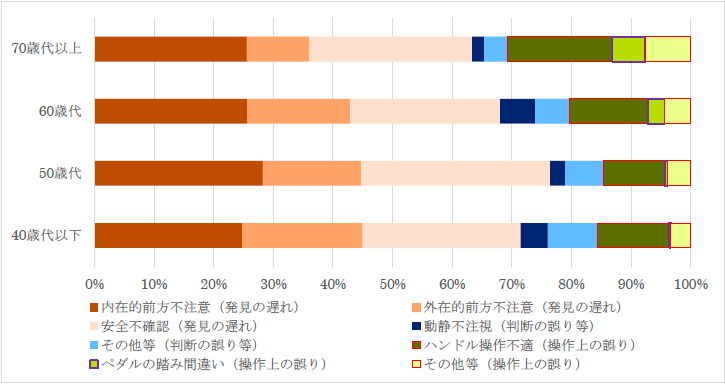

(2)人的要因別の特徴

人的要因とは交通事故の発生原因のうち、運転者の認知、判断、操作等に起因するものを指す。交通死亡事故の人的要因を年齢層別に比較すると、いずれの年齢層においても発見の遅れ(内在的前方不注意[9]、外在的前方不注意[10]、安全不確認)が多くを占めている。

各年齢層の傾向に着目すると、60 歳代、70 歳代以上は、操作上の誤りに起因する事故の割合が多くなっている。具体的には、ハンドル操作不適やペダルの踏み間違いが多い。ペダルの踏み間違いとはブレーキとアクセルの踏み間違いであり、それによる事故は、50 歳代以下では全体の 0.5%未満に過ぎないのに対して、60 歳代では約 2.8%、70 歳代以上では約 5.5%と大幅に割合が増えている(図5)。

図5 交通死亡事故の人的要因別割合

出典:公表データ[11]より弊社作成

人的要因から整理すると、交通死亡事故の原因は年齢層を問わず認知に関するものが多くを占めている。つまり、当然のことながら、交通事故を防ぐには自動車の運転では安全確認を徹底し、適切に運転することが第一である。一方で、高齢運転者は操作不適による事故の割合が多くなる傾向があるため、危険を察知したら運転者の意思に関係なく自動車を停止させる等して事故を未然に防ぐ安全技術の活用も視野に入れる必要がある。

3. 企業に求められる対応

業務中の交通事故は、企業にも金銭的な損失だけでなく、イメージダウンなどにより大きな損害がもたらされる。特に、近年の人手不足などから増えている高齢運転者による交通事故を未然に防止するために、企業には高齢運転者の事故状況や原因等の特徴に沿った対応が求められる。ここでは、ソフト・ハード両面からの企業に求められる対応を述べる。

(1)交通安全教育の充実

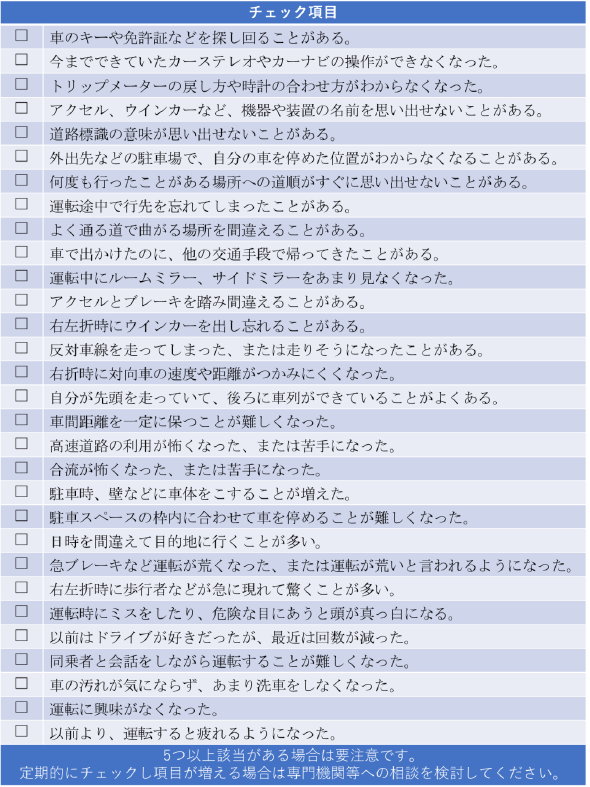

ソフト面での対応として、社内の高齢運転者に対する交通安全教育の充実が挙げられる。意識啓発だけにとどまらず、高齢運転者の事故実態に応じた内容や、具体的な運転方法に踏み込むことで、質の高い教育を行うことができる。例えば、高齢運転者による交通死亡事故類型の多い出会い頭事故を想定した、見通しの悪い交差点における運転方法教育や危険予知訓練、シミュレータによる運転適性診断を受け、自身の運転に関わる認知・判断・操作の客観評価をもとにした運転指導、運転に大きく影響する視機能の日常的な確認等がある(図6)。加えて、定期的に運転者自ら普段の運転状況を振り返り、運転に必要な認知機能に変化がないかチェックするなどの取り組みも重要である(表1)。

また、定期的に交通安全運動を実施する等、高齢運転者に限らずに交通安全意識を高める取り組みを継続的に実施することも重要である。

図6 高齢運転者向け交通安全教育資料の例

出典:東京海上日動火災保険株式会社

表1 高齢運転者向け安全運転チェックリスト

出典:警視庁 HP[12]を参考に弊社作成

(2)先進安全技術を搭載した車両を導入

ハード面の対応としては、高齢運転者の事故の特徴を踏まえ、先進安全技術を搭載した自動車(以下、「安全運転サポート車」という)の導入が考えられる。安全運転サポート車は、高齢運転者の事故の原因にペダルの踏み間違いといった操作不適が多いことを踏まえて、その被害を防ぐ、または軽減するための機能を搭載した車両であり、機能に応じて区分されている(表2)。

| 区分 | 機能 |

| 安全運転サポート車(ワイド) | 被害軽減(自動)ブレーキ(対歩行者)、ペダル踏み間違い 時加速抑制装置、車線逸脱警報装置、先進ライト |

| 安全運転サポート車(ベーシック+) | 被害軽減(自動)ブレーキ(対車両)、 ペダル踏み間違い時加速抑制装置 |

| 安全運転サポート車(ベーシック) | 低速被害軽減(自動)ブレーキ(対車両)、 ペダル踏み間違い時加速抑制装置 |

出典:「『安全運転サポート車』の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議中間取りまとめ」[13]をもとに弊社作成

これらの機能に加え、自動車メーカー各社の判断に応じて、高齢運転者の事故防止に効果があると考えられる技術についても、機能として追加できるとされている(表3)。

| 事故類型 | 対応する先進安全技術 | |

| 人 対 車 両 |

横断中 | 衝突警報 |

| 交差点における事故 | 交差点安全支援機能 (信号情報活用運転支援システム、安全運転支援システム) |

|

| 低速走行中の事故 (後退時等) |

アラウンドビューモニター、リアビューモニター | |

| 夜間・薄暮時に おける事故 |

オートライト | |

| 車 両 相 互 |

正面衝突 | 車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置、ふらつき注意喚起装置 |

| 正面衝突 (逆走起因) |

道路標識認識装置、逆走防止装置(カーナビ連携) | |

| 追突 | 車間距離制御装置、衝突警報、先行車発進お知らせ機能 | |

| 出会い頭事故 | 道路標識認識装置 | |

| 進路変更時衝突 | 後側方接近車両注意喚起装置 | |

| 交差点における事故 | 交差点安全支援機能 (信号情報活用運転支援システム、安全運転支援システム) |

|

| 低速走行中の事故 (後退時等) |

アラウンドビューモニター、リアビューモニター、 後退時接近移動体注意喚起・警報装置 |

|

| 車両単独(路外逸脱等) | 車線逸脱警報装置、車線維持支援制御装置、ふらつき注意喚起装置 | |

| その他 | ヘッドアップディスプレイ[14] | |

出典:「『安全運転サポート車』の普及啓発に関する関係省庁副大臣等会議中間取りまとめ」より抜粋し一部表記修正

なお、安全技術が搭載されていない自動車に対しては、後付け安全装置の性能評価制度[15]が創設され、客観的な性能評価によって装置の効果や注意点をまとめるといった取り組みも行われている。

自動車の先進安全技術は、高齢運転者に限らず全ての運転者の交通事故防止や被害軽減に資するものである。ただし、これらの技術を搭載した自動車を運転する際には、運転する側も機能を正しく理解する必要がある。先進安全技術はあくまでも安全運転の支援であり、装置によっては自動車の速度により作動条件があることや、車線幅が極端に広いまたは狭い道路や白線が見えにくい路面状況では機能しづらいこと、雨・雪・霧等の気象条件によっては作動しない場合もあることを理解したうえで、過信せず安全運転を心掛けることが何よりも重要である。

4. おわりに

本稿では、交通事故の発生状況をもとに、高齢運転者による事故の特徴、企業に求められる対応について述べた。

自動車は特に地方部においては生活の足として欠かせないものであると同時に、企業における経済活動にも必要不可欠なものである。日本における高齢化は今後も進み、また、定年の引き上げ等により、60 歳代以上の層は、企業にとっても貴重な人材としてより一層の活躍が見込まれる。十分な経験を企業活動においていかんなく発揮するためにも、交通事故によって企業や運転者本人が負うダメージは極力排除すべきであり、継続的な対応を実施することが望まれる。本稿で紹介したソフト・ハード両面の対応を継続的に行うことが、健全な企業活動に資するとともに、交通事故防止に寄与することを願ってやまない。

本稿が、貴社におけるリスクマネジメントへの意識を高める一助となれば幸いである。

[2019 年 8 月 14 日発行]

参考情報

執筆コンサルタント

田畑要輔

運輸・モビリティ本部 主任研究員

専門分野:運送事業者向け交通事故削減

脚注

| [1] | 「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」 2019 年 6 月 18 日「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に 関する関係閣僚会議」決定 https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/20190618/taisaku.pdf |

| [2] | 「平成 30 年中の交通事故死者数について」政府統計の総合窓口 https://www.e-stat.go.jp/ |

| [3] | 前脚注 2 |

| [4] | 原則として、交通事故において過失が重い者が第 1 当事者になる。 |

| [5] | 内閣府「令和元年度版交通安全白書」https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/index-t.html |

| [6] | 東京海上日動火災保険株式会社「安全運転ほっと NEWS 2019 年 5 月号」 |

| [7] | 東京海上日動火災保険株式会社「安全運転ほっと NEWS 2016 年 9 月号」 |

| [8] | 公益財団法人交通事故分析総合センター 「平成 30 年版交通事故統計データ 事故類型別・性別・年齢層別事故件数 (1 当)-車両-」 |

| [9] | 内在的前方不注意とは、居眠り運転や漫然運転等を指す。 |

| [10] | 外在的前方不注意とは、脇見や携帯電話操作等を指す。 |

| [11] | 公益財団法人交通事故分析総合センター「平成 30 年版交通事故統計データ 人的要因別・性別・年齢層別事故件数 (1 当)-車両-」 |

| [12] | 警視庁 HP https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/koreisha/korei_check_list30.html |

| [13] | 経済産業省 「安全運転サポート車」の普及啓発に関する関係省庁副大臣級会議-中間とりまとめ- https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20170404002.html |

| [14] | 自動車のフロントガラスに、速度計等の運転者向けの情報画像を提供するもの。 |

| [15] | 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会 http://www.ataj.or.jp/trust/atozuke_anzen-gaiyo.html |