近年における製品事故の発生状況およびその動向

- 製品・サービス

2017/11/21

目次

- 製品事故/重大製品事故とは

- 近年の重大製品事故の発生状況

- 高齢者・子どもの重大製品事故の実状

- 製品事故の未然防止・再発防止のための取組み

- おわりに

近年における製品事故の発生状況およびその動向- リスクマネジメント最前線PDF

執筆担当

製品安全マネジメント第二ユニット

製品安全・環境本部

経済産業省の公表資料によると、2016年度も重大製品事故を含む数多くの製品事故が発生しており、中には高齢者や子どもが被害者となった事故もある。自社製品による事故被害の発生を防止する上で、世の中でどのような製品事故が発生しているかを知ることは非常に有効である。

本稿では、2016年度に発生した製品事故をはじめ、近年の製品事故発生状況およびその動向を振り返りながら、製品事故防止の重要性についてあらためて注意を喚起したい。

1. 製品事故/重大製品事故とは

我が国には消費生活用製品安全法(以降、「消安法」)という法律があり、この法律は、薬機法[1]や食品衛生法等の規制を受けない消費生活用製品一般について、「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、 特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする」としている(消安法第1条)。

(1)製品事故とは

消安法第2条第5項において、『製品事故』とは、「消費生活用製品の使用に伴い生じた事故のうち、次のいずれか(注:下記①、②)に該当するものであつて、消費者生活用製品の欠陥によつて生じたものでないことが明らかな事故以外のもの」と規定されている。

① 一般消費者の生命または身体に対する危害が発生した事故

② 消費生活用製品が滅失し、または棄損した事故であって、一般消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれのあるもの

(2)重大製品事故とは

消安法第2条第6項において、『重大製品事故』とは、「製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するもの」と規定されている。

具体的には、以下の①および②に示される重大な危害が発生するような製品事故は、重大製品事故と判断される。

① 一般消費者の生命または身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大であるもの

•死亡事故

•重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)

•後遺障害事故

•一酸化炭素中毒事故

② 消費生活用製品が滅失し、または棄損した事故であって、一般消費者の生命または身体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるもの

•火災(消防が確認したもの)

2. 近年の重大製品事故の発生状況

消費者生活用製品の製造事業者または輸入事業者は、その製造/輸入にかかわる製品について重大製品事故が発生したことを知ったときは、知った日から10日以内に消費者庁に報告しなければならない(消安法第35条第1項および第2項)。報告された重大製品事故については、一般消費者が製品事故の被害者とならないよう、消費者庁と経済産業省が協力しあい、公表および事故原因調査等を行っている。

(1)2016年度の重大製品事故発生状況

重大製品事故の情報を社会全体で共有することで、製品事故被害の再発・拡大防止を目的として、2007年に重大製品事故報告・公表制度が創設された。重大製品事故の受付件数は、創設から2012年度までは年間1,000件を超す水準で推移していたが、2013年度には1,000件を割り、その後2016年度まで減少傾向が続いている。

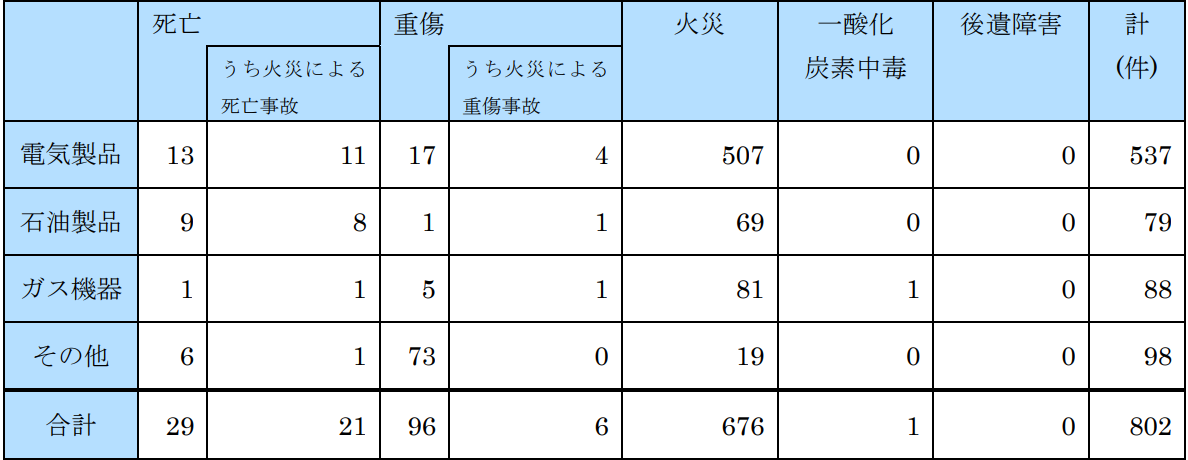

2016年度の重大製品事故の全受付件数は802件で、機器別の受付状況は、電気製品537件(全体の67.0%)、石油機器79件(同9.9%)、ガス機器88件(同11.0%)、その他98件(同12.2%)であった。また、被害別の受付状況は、死亡29件(全体の3.6%)、重傷96件(同12.0%)、一酸化炭素中毒1件(同0.1%)、火災676件(同84.3%)であった(表1)。

例年、重大製品事故の半数以上は電気製品に起因するものとなっている。これは、電気製品の流通量がその他の機器に比べ圧倒的に多いため、相対的に受付件数も多くなっていることが考えられる。

表1 2016 年度の重大製品事故の機器別・被害別の受付件数

出典:経済産業省「平成28年度製品安全政策に関する取組状況について」

(http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/seihin_anzen/pdf/005_s01_00.pdf)をもとに弊社作成

(2)電気製品における近年の重大製品事故発生状況

重大製品事故の受付件数の多い電気製品について、2012年度から2016年度までの受付件数上位5位を表2にまとめた。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 2012年度 |

エアコン (65件) |

電気ストーブ (48件) |

電気冷蔵庫 (30件) |

電子レンジ (28件) |

電気洗濯機 (23件) |

| 2013年度 |

エアコン (63件) |

電気ストーブ (45件) |

電子レンジ (37件) |

電気冷蔵庫 (34件) |

扇風機 (28件) |

| 2014年度 |

エアコン (47件) |

照明器具 (35件) |

延長コード (31件) |

電気ストーブ (28件) |

バッテリー (28件) |

| 2015年度 |

エアコン (53件) |

電気ストーブ (42件) |

照明器具 (38件) |

延長コード (31件) |

バッテリー (26件) |

| 2016年度 |

エアコン (63件) |

バッテリー (41件) |

電気ストーブ (33件) |

パソコン (28件) |

電子レンジ (23件) |

出典:経済産業省「平成28年度製品安全政策に関する取組状況について」

(http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/seihin_anzen/pdf/005_s01_00.pdf)をもとに弊社作成

表2より、過去5年間の電気製品に関する重大製品事故のうち、特に事故が多い傾向として見受けられるのが、エアコンと電気ストーブである。また、注目すべき新しい動きとして、2014年度からバッテリーがランクインしてきており、2016年度においては2位となっている。

独立行政法人 製品評価技術基盤機構(以降、「NITE」)の調査によると、例年1位となるエアコンの事故原因を分析した結果、2007年度から2016年度までの全受付件数626件のうち、事故原因が不明なもの以外では、「製品起因」183件(全体の29.2%)、「設置・修理不良等」53件(同8.5%)、「誤使用・不注意等」12件(同1.9%)、「非製品起因」240件(同38.3%)となっている。このうち「製品起因」の主なものは、電源用コネクター端子間のトラッキングやコンデンサーの経年劣化の影響によるものであった。また、「非製品起因」の主なものは、たばこの不始末や他の出火源からの延焼であった。

一方、近年受付件数が急増しているバッテリーについては、2007年度から2016年度までの全受付件数106件のうち、事故原因が不明なもの以外では、「製品起因」62件(全体の58.5%)、「誤使用、不注意等」12件(同11.3%)、「非製品起因」4件(同3.8%)となっている。

バッテリーの中でも、近年においてはリチウムイオンバッテリー内蔵のモバイルバッテリーの事故件数が増えてきている。モバイルバッテリーの事故原因分析結果では、「製品起因」が事故件数の半数以上を占めており、そのうち約半数が設計・製造不良等で、残りの半数は、発火源ではあるが、発火原因は不明となっている。「製品起因」の主な事故形態は、リチウムイオンバッテリーセルの不具合による異常発熱、発煙・発火であった。また、「非製品起因」の主な事故形態は、モバイルバッテリーに鋭利な物が刺さったことにより、モバイルバッテリーの内部に短絡が生じて異常発熱し、焼損したものであった。

表3に、近年発生したリチウムイオンバッテリーに起因する発火事故・リコール事例をまとめる。

| 事故発生年月日 | 事故内容 |

| 2017年9月 | 東京都千代田区のJR神田駅で、駅員から「乗客の荷物から煙が出ている」と119番通報があった。警察などによると、山手線に乗っていた男性のカバンから発煙し、男性は神田駅で下車。駅員が消火器で火を消し止めた。警察が確認したところ、カバンに入っていた携帯電話の充電器が焼けており、詳しい出火原因を調べている。 |

| 2017年6月 | 携帯電話販売業者A社は、同社が販売するスマートフォンのバッテリーが過熱し焼損した事故が報告されたと発表した。同社によると、複数件の製品事故報告(含む重大製品事故)を受けたという。消費者庁および経済産業省の指導の下、第三者機関による原因解析を実施したところ、バッテリーと充電制御に問題があり、充電時のバッテリーの過熱によって焼損したと確認した。上記製品を継続して使用すると過熱し焼損する危険があるため、同社は発火事故を起こした同社製スマートフォンのバッテリーについて、交換・回収を実施することを決定した。 |

| 2017年6月 | 大阪市のテーマパークで、「何かが燃えた痕がある」と消防に通報があった。警察などによると、アトラクションエリア内のロッカーで、携帯電話のモバイルバッテリーが発熱して煙が出たが、従業員が消火器で消し止めるなどして対応したため、けが人はなかった。 |

| 2017年5月 | 電気機器製造・販売業者B社は、タブレット型パソコンのバッテリーパックに発火のおそれがあるとして、計28万個を対象にリコールを実施すると発表した。これまで国内外で計十数件の発火事故が起きており、同社はすぐにパソコンから取り外すよう呼びかけた。気温の変化が激しい車内環境によるバッテリーの劣化、もしくはバッテリー製造過程で異物が混入したりしたことが原因とみられる。けが人は出ていない。 |

| 2016年12月 | 東京都港区のJR品川駅山手線ホームで非常ボタンが押され、停車していた電車車内で焦げた携帯電話用の充電器のようなものが床に落ちているのが見つかった。走行中に発煙したという。けが人はいなかった。 |

出典:各種報道をもとに弊社作成

3. 高齢者・子どもの重大製品事故の実状

製品事故では誰もが被害者となりうるが、その中でも特に高齢者や子どもの製品事故では、被害が深刻になりやすいと考えられる。

本章では、2012年度から2016年度における高齢者と子どもに関する重大製品事故の被害状況を紹介する。

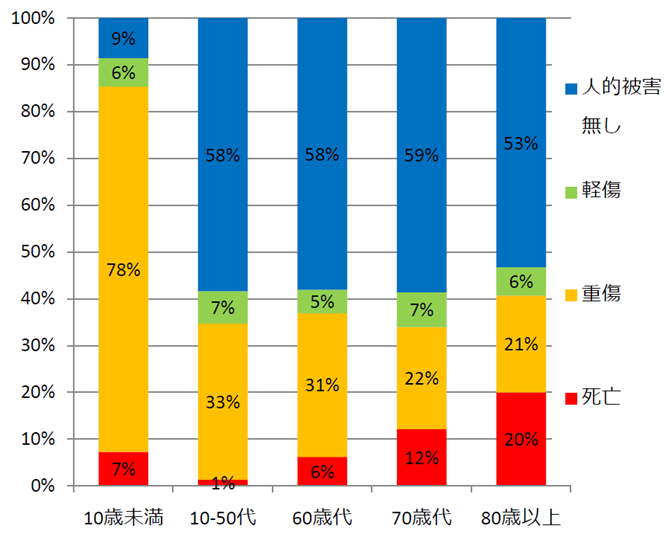

図 1は、2012年度から2016年度までの5年間に発生した重大製品事故について、年代別に人的被害の状況をまとめたものである。

図1 年代別の人的被害状況(2012年度から2016年度までの重大製品事故)

出典:経済産業省「平成28年度製品事故の発生状況について」

(http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/seihin_anzen/pdf/005_01_00.pdf)

図 1より、「10-50 歳代」と比べ 「60 歳代」「70 歳代」「80 歳以上」それぞれの年代で、全重大製品事故に占める重傷・死亡事故合計の割合はさほど変わらないが、高齢になるにしたがって死亡事故の割合が上昇していることがわかる。

一方「10 歳未満」の年代では全 重大製品事故に占める重傷・死亡 事故の割合が 85%となっており、 子どもの重大製品事故はその多くが 深刻な被害となっていることがわかる。

4. 製品事故の未然防止・再発防止のための取組み

製品事故/重大製品事故の未然防止や再発防止のために、国と事業者等が協力してさまざまな取組みや対策を行っている。

以下に、各主体が実施している各種取組みや対策を紹介する。

(1)経済産業省における取組み

経済産業省では、製品事故の再発防止に向けた取組みとして、JIS規格が制定されていない製品の検討やリコール製品の消費者への周知等を行っている。また、重大製品事故調査の迅速化等のため、NITEによる重大製品事故調査において、外部専門家の積極的活用、消防機関と連携・情報共有等の取組みを行っている。

高齢者や子どもの製品事故に対しては、たとえば、高齢者の行動パターンを分析して基盤データを整備し、高齢者にとって安全な製品開発を後押しすることを目指す委託事業の実施や、子ども服の襟首部分のひもが遊具等に引っかかって起きる窒息といった重大事故を防ぐためのJIS規格原案の作成等の取組みを行っている。

(2)経済産業省と事業者との連携による取組み

近年、インターネットによるオークションやショッピングが急速に拡大している中、製品安全関連法案への違反が疑われる製品のネット販売が増加していることを受け、経済産業省は大手ネットオークション/ショッピング運営事業者と協力体制を構築し、ネット上での違反対応を行っている。

(3)事業者等における取組み

事業者等の取組みとしては、自社または業界独自の安全基準の策定や、想定される使用条件より過酷な条件での信頼性試験の実施、新製品開発時および既存製品の設計変更時におけるリスクアセスメントの実施、市場における自社製品の品質情報の収集・処理・判断の強化等の取組みが行われているところである。また、近年ではこのような取組みをCSR活動の一環として積極的に公表している事業者も多い。

経済産業省は、製品安全に関する企業の優れた取組みを評価し、「製品安全対策優良企業」として表彰、公表している[2]。例として2017年度では、以下のような取組みが評価され表彰されている。

[2017年度 製品安全対策優良企業表彰受賞企業における製品安全の取組み例]

- 安全性確保のための試験・検査・評価方法の確立(ISOやJIS等で定められた規格より厳格な自社基準を設定、過酷な条件下で使用される状況を踏まえた試験・検査方法を開発)

- 使われ方ハザード分析手法の着実な実践によるリスクアセスメントの精緻化(異常使用時も安全を確保できるか判断する「使われ方ハザード分析手法」を運用し、新製品開発時やマイナーチェンジ時に実施)

- スマートフォンを活用した事故・不具合情報の早期把握(製品の修理依頼時や事故・不具合発生時に、自社のサービスマンがスマートフォンで写真や動画を記録し、工場と速やかに連携)

5. おわりに

本稿では、近年に発生した製品事故の発生状況およびその動向を振り返った。

2章で紹介したリチウムイオンバッテリーの例のように、近年、さまざまな新製品が市場に投入され、それに伴いこれらの製品を起因とする製品事故も発生している。また、高齢者や子どものように、製品知識や事故予見能力の不足等の可能性のある一般消費者が製品を使用することもあるため、保護責任者は製品の使用方法や特性等をよく理解し、適切な指示・監督を行うことも大切である。

一方、製造事業者や輸入事業者等にとって、製品事故の発生を完全に防ぐことは非常に困難であるが、安全な製品を一般消費者に提供することは基本的な責務である。事業者が平時から品質・製品安全管理の徹底に努め、製品事故の発生防止を図るとともに、万一製品事故等が発生した場合には、速やかな原因究明を行い、必要に応じリコール等の措置を講じることが、一般消費者の安全・安心を確保するために極めて重要である。3章で示したように、高齢者や子どもの製品事故では被害が深刻になりやすいため、事業者は、高齢者・子ども向けの製品でない場合も、高齢者や子どもが使用・接近する可能性がある場合は、それを考慮した設計および安全上の指示・警告等を行わなければならない。

一般消費者・事業者ともに、常日頃より製品安全を意識し、情報を収集することが、製品事故を未然に防ぎ、安全な社会を築いていくことの第一歩である。本稿が一般消費者および企業における製品事故への意識を高める一助となれば幸甚である。

(2017年11月21日発行)

参考情報

執筆担当

製品安全マネジメント第二ユニット

製品安全・環境本部

脚注

| [1] | 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の通称。 |

| [2] | 経済産業省 製品安全対策優良企業表彰(http://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/) |